广西生态公益林区划现状及布局优化调整对策

黄道京

(广西壮族自治区林业勘测设计院,广西南宁 530000)

生态公益林是指以维护和改善生态环境、保持生态平衡、保护生物多样性为主体功能,以提供生态公共产品和服务为主要目的,依据国务院有关部门和各级人民政府依法规定的程序和标准区划界定的森林、林木和林地[1-3]。在生态环境恶化及生态趋于失衡的背景下,森林经营目标早已从以获取木材为主要目的向追求社会、经济和生态的综合效益转变[4]。作为以生态效益和社会效益为主导功能的森林,生态公益林在保护和改善生态环境方面承担着举足轻重的作用,实现生态公益林的可持续经营越发重要[5]。

广西地理位置得天独厚,沿海、沿江、沿边,是我国唯一与东盟国家陆海相邻的省份,也是“一带一路”有机衔接的重要门户。生态公益林的生态区位非常重要[6],可以保护和改善人类生存环境、维持生态平衡、保存物种资源、发展森林旅游、维护国土安全,是促进社会经济可持续发展、实现“壮美广西”总目标的基础保障。为深入贯彻党的十九大精神,切实加强生态保护和修复,突出生态区位的重要性和特殊性,优化生态公益林布局,进一步规范和加强公益林区划界定和保护管理工作,自2017 年5 月至2018 年8 月,广西全面完成了公益林生态区位区划工作,共区划7 个重点生态区位,涉及土地面积849.98 万hm2,占全区土地总面积的35.8%。形成公益林生态区位基础信息图层,为进一步明确重点生态区位空间和地理分布,厘清森林分类界定的公益林布局的正确性和责任性,能够为生态公益林的优化调整、建设和保护管理提供可靠依据。

文中以2017—2018 年广西公益林生态区划数据为分析数据,在分析广西生态公益林区划现状和存在问题的基础上,提出以布局优化调整及建立经营管护机制为主要技术手段对广西生态公益林体系构建进行完善,进而推动地区整体生态环境可持续发展,保障社会生态安全。

1 区域概况

广西壮族自治区,地处104°26′E~112°04′E,20°54′N~26°24′ N。位于云贵高原边缘,整体地势自西北向东南倾斜,山岭连绵,岭谷相间,四周被山地、高原围绕,呈盆地状,有“广西盆地”之称。全区气候具有亚热带季风气候特征,年平均气温17℃~23℃,多年平均降雨量1 835 mm。广西地跨北热带、南亚热带、中亚热带,气候温暖湿润,阳光充足,物种资源丰富[7]。据统计,广西自然植被有5 个植被型组,18 个植被型,26 个植被亚型,369 个群系。天然植被中以各类次生林为主,人工植被主要有杉木林、马尾松林、桉树林等。

2 广西生态公益林分布现状

2.1 生态公益林按事权等级分布状况

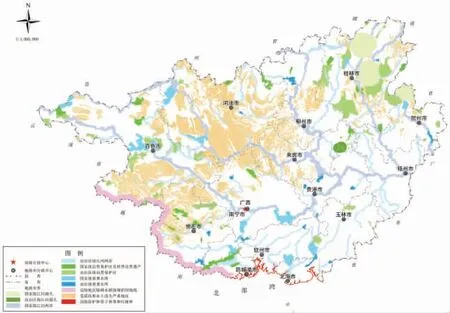

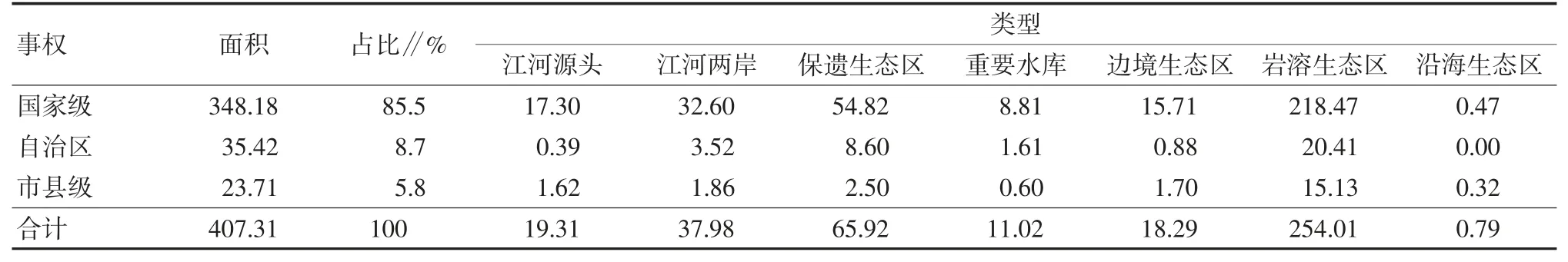

广西壮族自治区重点生态区位范围的公益林面积达407.31 万hm2,占全区公益林总面积的74.6%,是全区土地总面积的18.2%。表明重点生态区是广西壮族自治区重要的生态保护区域,其中公益林资源占比较高,这对于维护该区域的生态环境具有重要作用。其中:国家级的生态公益林面积为348.18 万hm2,占全区重点生态区公益林面积的85.5%;自治区级的生态公益林面积是35.42 万hm2,占重点生态区公益林面积的8.7%;市县级的生态公益林面积是23.71 万hm2,占重点生态区公益林面积的5.8%(表1)。数据表明,在重点生态区位内,国家级公益林扮演着重要角色。生态公益林分布详情见图1。

图1 广西生态公益林重点生态区位分布

表1 重点生态区公益林按事权分布状况 万hm2

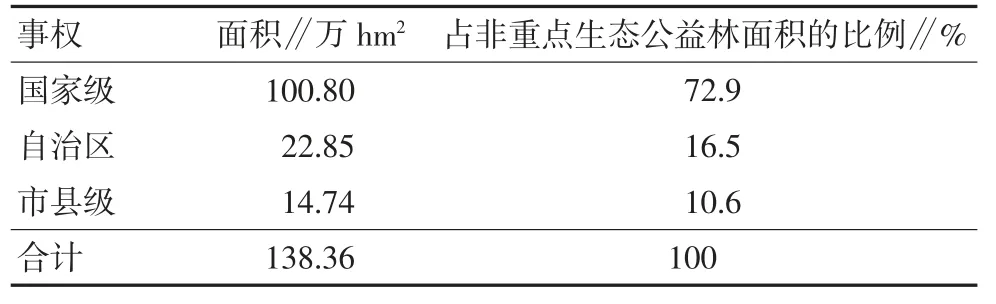

非重点生态区位范围内的公益林面积为138.36 万hm2,与重点生态区相比,非重点生态区的公益林面积较小,但仍然占全区公益林面积的25.4%。其中:国家级的公益林面积最大,为100.80 万hm2,占非重点生态区位内的公益林面积的72.9%;自治区级的公益林面积是22.85 万hm2,占16.5%;市县级的公益林面积是14.71 万hm2,占10.6%(表2)。数据表明,在非重点生态区位内,国家级公益林仍然扮演着重要角色。重点生态区位范围内的公益林面积远远大于非重点生态区,说明重点生态区位范围内的生态环境对于公益林的生长更具优势。该分析结果与Liu 等[8]的研究结果相似,该研究分析了不同区位对公益林分布的影响,表明重点生态区位内的公益林面积比非重点生态区位内的大,生态区位的特点对公益林分布有重要影响。

表2 非重点生态区公益林按事权分布状况

2.2 生态公益林按地类分布状况

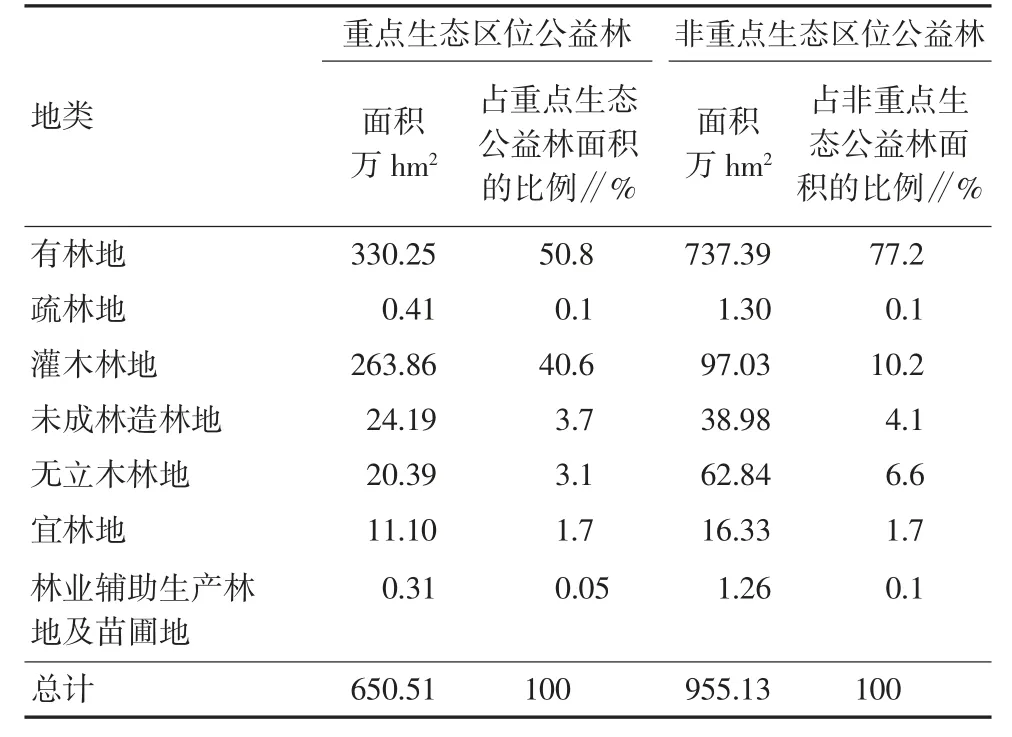

广西土地总面积2 372.68 万hm2,重点生态区位的土地总面积为849.98 万hm2,占全区土地总面积的35.8%;非重点生态区位的土地面积1 522.70 万hm2,占64.2%。可以看出,非重点生态区位的土地面积比重点生态区位大,这意味着在非重点生态区位范围内存在更多的农田和城市化区域。重点生态区位范围内的林地面积是650.51 万hm2,占重点生态区位土地总面积的76.5%。其中,有林地面积为330.25 万hm2,疏林地面积为0.41 万hm2,灌木林地面积263.86 万hm2,未成林造林地面积24.19 万hm2,无立木林地20.39 万hm2,宜林地11.10 万hm2,林业辅助生产林地及苗圃地面积0.31 万hm2。非重点生态区位范围内的林地面积955.13 万hm2,占非重点生态区位土地总面积的62.7%。其中,有林地面积为737.39 万hm2,疏林地面积为1.30 万hm2,灌木林地97.03 万hm2,未成林造林地38.98 万hm2,无立木林地62.84 万hm2,宜林地面积为16.33 万hm2,林业辅助生产林地及苗圃地1.26 万hm2(表3)。

表3 重点与非重点生态区位公益林分地类统计

重点生态区位范围内的有林地面积比非重点生态区位范围内的面积少了1/2 左右,说明重点生态区位范围内的森林资源相对匮乏;而灌木林地面积则比非重点生态区位范围内的面积多很多,可能是由于重点生态区位内的地形地貌和气候条件更适宜灌木植被的生长。此外,无立木林地面积在重点生态区位范围内和非重点生态区位范围内均占有一定比重,这些区域在林业经营管理上可能存在问题。

3 广西生态公益林区划结果分析

3.1 区划前后公益林面积变化情况

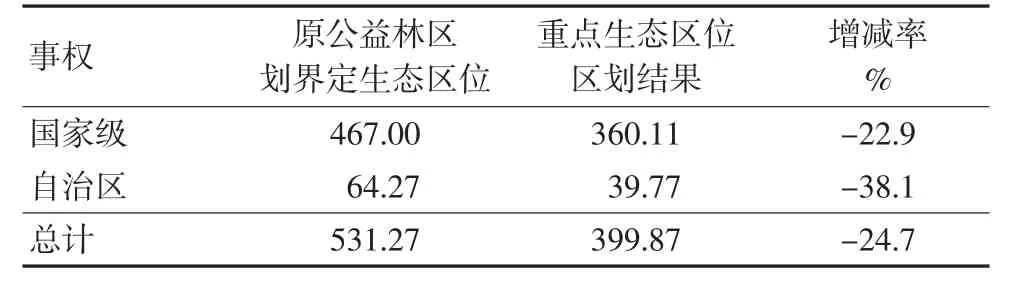

此次区划的广西重点生态区位范围内的自治区级以上的公益林地面积399.87 万hm2,比原公益林区划(2001年)界定得到的面积531.27 万hm2,减少了131.40 万hm2。其中,减少面积最大的是国家级公益林地,达106.89 万hm2,减少22.9%。减少的主要原因是之前全区没有明确的重点生态区位界线,导致部分公益林小班跨出要求标准界线外。区划前后面积变化详见表4。

表4 区划前后公益林面积变化 万hm2

3.2 区划合理性分析

3.2.1 区划界线准确,范围基本合理。根据生态区位区划工作步骤,工作方法和采用的技术手段,以及层层检查把关的质量控制方法,确保该次生态区位区划成果界线准确无误,且界线均落到实处。从区划方法和结果来看,保遗生态区和岩溶生态区均直接提取界线,而江河源头、江河沿岸、重要水库、沿海生态区、边境生态区等均以标准确定界线,说明生态区位界线范围是符合标准要求的,也是合理的。

3.2.2 布局恰当,层次分明。从区位布局来看,该次区划步骤、层次明确,严格按照优先级顺序进行区划,首先满足国家级区划条件,再区划地方级,解决了原森林分类区划国家级与地方级公益林相互交错的问题;层级上以重要性为主,实施以河源头>江河两岸>保遗生态区>重要水库>边境生态区>岩溶生态区>沿海生态区的先后顺序进行归类合并,解决了原重点生态区位界线不明确的问题,为下一步公益林事权等级或公益林调整,实施分类经营、分区施策提供有利条件。

4 广西生态公益林区划及建设存在的问题

4.1 界线不固定,造成诸多问题

以往在进行森林分类区划时,对各类生态区位的界线没有固定[9-10],一是在调整生态公益林时,没有严格按照生态区位去界定;二是没有分别区划国家级公益林和自治区级公益林生态区位,造成国家级公益林和自治区级公益林相互交错;三是没有严格按照生态区位落实森林经营和管理,重点生态区位范围内存在大量经营强度较高的短轮伐期工业原料林、一般用材林和经济林;四是公益林经营管理没有差异化的政策;五是公益林补偿标准没有体现生态区位的重要性。

4.2 公益林调整弱化了生态功能

根据2001 年森林分类区划界定成果,重点生态区位的林地基本已界定为公益林。但因地方项目开发利用、经营需要、林农意愿等因素,进行过2 次较大的调整,以及项目使用到公益林地的占补平衡,把局部重要生态区位内(如河流、水库等沿岸或周边)立地条件较好的公益林林地调整为商品林地。以往公益林调整更多地考虑经济发展、林农意愿、经营利益等因素,弱化了森林生态功能的重要性[11-13]。在重点生态公益林区划界定过程中,有一些森林处于重要生态区位,应该区划为重点公益林来加以保护,但由于林农意愿未能区划为重点公益林。在生态区位非常重要的范围内还有少量的商品林散布其中,加大了重点公益林管理难度且影响了重点公益林生态效能的发挥[14]。

4.3 界线不明确,经营措施难落实

全区没有明确的重点生态区位界线和严格的区域界定,在森林经营过程中,造成经营者在经营措施和树种选择上,以经济效益为主,重点生态区位内局部地块实施高度集约经营。尤为突出的是速生桉,营林面积高达6.50 万hm2,实施全垦深耕,且大量使用化肥、除草剂和农药,造成了局部地区严重的水土流失和水体污染。

4.4 缺乏有效的管理机制

广西生态公益林的管理缺乏有效的监督和评估机制,导致一些区域存在着非法采伐和滥伐的情况。此外,由于缺乏有效的经济激励措施,导致一些村民和企业缺乏对生态公益林的认同和支持。

5 布局优化调整对策

5.1 加强生态公益林区的监管

加强对生态公益林区的规划、建设、管理、维护等各个环节的监管,建立健全的生态公益林区管理体系,确保生态公益林区的持续发展[15-16]。

5.1.1 建立健全法律法规体系。加强生态公益林区的监管需要依据相关法律法规进行。因此,应该建立健全与生态公益林区有关的法律法规体系,如《森林法》《草原法》等,明确监管的职责、权利和义务等方面的内容。

5.1.2 加强监测和评估。对于生态公益林区内的生态环境、生物多样性、土地资源、水资源等进行监测和评估,及时掌握生态公益林区的生态状况,制定针对性的监管措施。加强社会监督,增强公众参与意识,建立有效的社会监督机制,促进生态公益林区监管工作的公开透明,让社会各界更好地了解生态公益林区的管理状况,为监管提供支持和协助。

5.1.3 建立生态公益林区监管机制。设立专门机构或者加强相关部门职能作用,建立生态公益林区的监管机制,明确职责分工、工作流程和内部管理制度,确保监管工作的规范、有序进行。

5.1.4 加强人员培训和技能提升。对生态公益林区的监管人员进行培训和技能提升,提高其对于生态环境、生物多样性等方面的认识和了解,增强其技能水平和专业素养。

5.1.5 加强信息化建设,实施全过程监管。借助信息化技术,建立生态公益林区的信息化管理平台,实现对生态公益林区内各项数据的实时采集、分析和共享,为监管提供更加有效的手段和工具。采取全面、持续、动态监管的方式,对生态公益林区的各个环节进行监管,包括规划设计、建设施工、经营管理等环节,确保生态公益林区的管理和维护工作能够得到全面覆盖。

5.2 优化生态公益林区的布局结构

根据不同地区的自然环境、人口分布、经济发展等情况,调整生态公益林区的布局结构,实现生态、经济和社会效益的有机统一。

5.2.1 制定科学的规划,合理利用资源。制定科学合理的生态公益林区规划,明确生态公益林区的空间范围、分布格局、林区类型、功能定位等方面的内容,确保生态公益林区的布局结构与生态环境保护、资源利用、社会经济等方面的发展相协调。在优化生态公益林区的布局结构时,应充分考虑生态公益林区内的资源利用和经济发展,合理利用森林、草原等资源,发展生态旅游、农业等产业,提高生态公益林区的经济效益和社会效益。广西现有148.63 万hm2公益林地未落入重点生态区位内,187.21 万hm2商品林分布于重点生态区位。为实现“生态得保护、林农得利益”的双赢目标,应着重缓解重点生态区位范围内的商品林生态保护和采伐利用的矛盾,将这部分商品林调整为生态公益林,同时将重点生态区位外现有零星分散的生态公益林逐渐调整为商品林[17-18],以此来进一步优化全区的生态公益林布局。

5.2.2 考虑生态系统功能,强化生态保护功能。生态公益林区的布局结构应重点考虑生态保护功能,优先考虑自然保护区、风景名胜区、生态示范区等,确保生态公益林区能够对于生态环境的保护起到重要的作用。优化生态公益林区的布局结构时,应充分考虑生态系统的功能,尽可能地保留和恢复生态系统的自然功能,形成具有完整生态系统结构的生态公益林区。

5.2.3 综合考虑区域发展。优化生态公益林区的布局结构还应充分考虑区域发展的需要,尽可能地与周边地区的生态、经济、社会等方面的发展相协调,促进区域整体发展。

5.3 实施生态公益林区的多功能利用

除了保护生态环境外,生态公益林区还可以实现多种功能,如生态旅游、林下经济、生态农业等。因此,在生态公益林区的规划中应该考虑多种功能的结合,以实现经济、社会和生态效益的最大化。

5.3.1 完善生态公益林区的产业结构,加强生态保护和修复。要充分利用森林、草原等资源,发展生态旅游、林下经济、生态养殖、生态种植等产业,提高生态公益林区的经济效益和社会效益。要注重生态公益林区的生态保护和修复工作,建立健全生态保护机制和管理体系,促进生态环境的持续改善和生态功能的逐步恢复。

5.3.2 增加公益性服务功能,引入社会资本。要增加公益性服务功能,如开展科普教育、生态旅游、环境监测、灾害预警等服务,提高生态公益林区的社会效益和公共服务能力。要充分发挥社会资本在生态公益林区多功能利用中的作用,引入社会资本和经验,促进生态公益林区的多方面合作共赢。

5.3.3 加强管理和监督。要加强生态公益林区的管理和监督,确保利用活动符合规定和要求,防止出现违法建设和环境破坏行为,促进生态公益林区的可持续发展。

5.4 加强对生态公益林区的科学研究

开展生态公益林区的生态环境研究,了解生态公益林区的植被、动物、土壤等基本情况,为生态公益林区的管理和保护提供科学依据。

5.4.1 制定科学规划,加强研究机构建设。要制定科学规划,明确研究内容、目标和任务,确定研究重点和方向,制定研究计划和项目,提高研究的针对性和实效性。要加强研究机构建设,建立健全生态公益林区科学研究机构和队伍,引进和培养高水平的科学研究人员,提高研究能力和水平。

5.4.2 采用多种研究方法,建立科学数据共享平台。要采用多种研究方法,包括实地调查、监测和实验等方法,综合运用生态学、地理学、生物学、经济学等多学科知识,开展全面、系统的科学研究。要建立科学数据共享平台,促进科学数据资源的共享和利用,提高科学研究的可信度和可复制性,为政策制定和管理决策提供科学依据。

5.4.3 推广研究成果。要推广研究成果,通过学术交流、科普宣传、媒体报道等形式,向社会广泛传播研究成果和科学知识,提高公众对生态公益林区的认知和理解,促进社会共治和参与。

5.5 推广生态公益林区的知识宣传

加强生态公益林区的知识普及和宣传教育,提高公众对生态公益林区的认识和重视程度,增强公众保护生态公益林区的意识和责任感。

5.5.1 建立宣传机制和宣传品牌。建立生态公益林区知识宣传机制,明确宣传目标、宣传内容和宣传形式,制定宣传计划和方案,确保宣传资源和财力投入。建立生态公益林区宣传品牌,设计统一的宣传标识和口号,制作宣传册、海报、视频等宣传材料,增强品牌形象和知名度。

5.5.2 多渠道宣传,提高宣传水平。采用多种渠道和方式宣传生态公益林区的知识,包括举办讲座、展览、影视放映、社交媒体等多种形式,扩大宣传覆盖面,提高宣传效果。提高宣传人员和宣传队伍的素质和水平,注重宣传人员的职业培训和教育,增强宣传队伍的凝聚力和创造力,提高宣传工作的质量和效果。

5.5.3 强化宣传教育,开展志愿者活动。加强生态公益林区的宣传教育,培育环保意识和保护意识,提高公众的责任感和参与度,推动社会共治和参与。组织开展生态公益林区的志愿者活动,吸引社会力量和资源参与生态公益林区的保护和管理,推动社会共治和参与。

综上所述,生态公益林区的布局优化调整需要综合考虑多种因素,加强管理和监管,推动生态、经济和社会效益的协同发展,以实现生态公益林区的可持续发展。