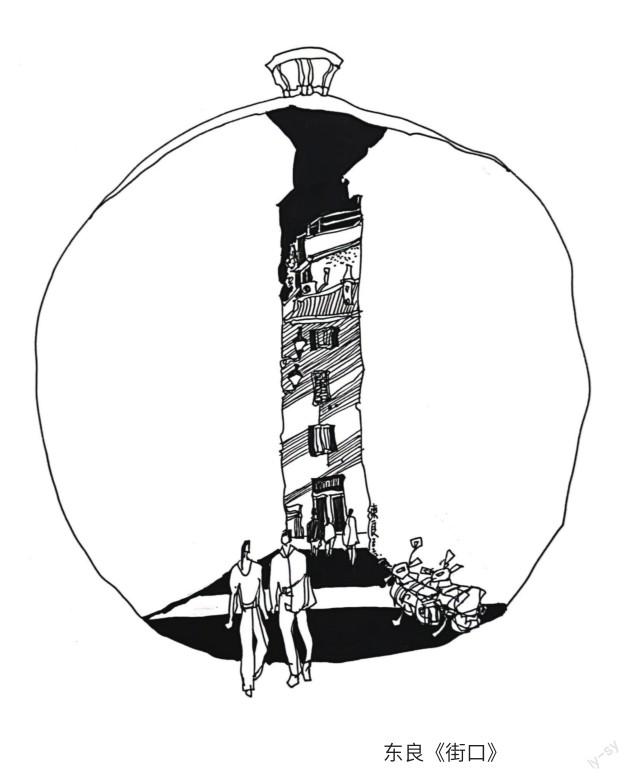

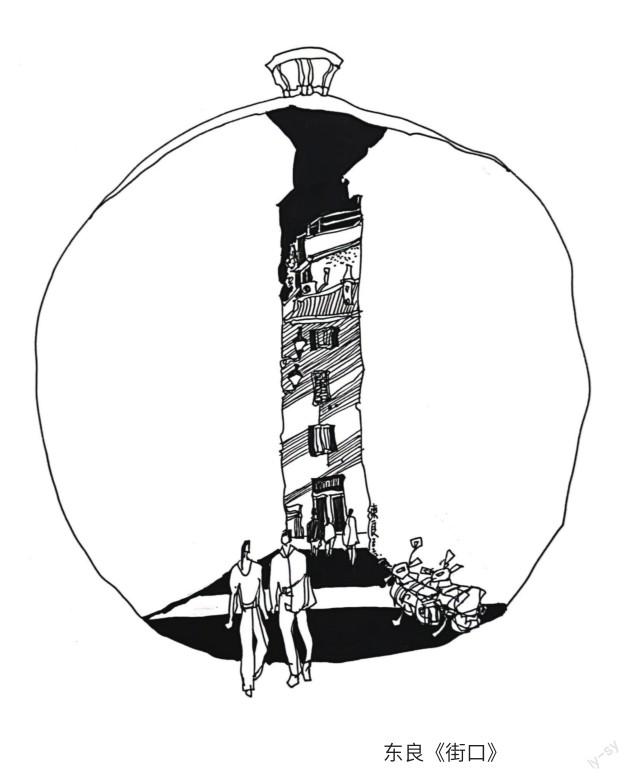

钟 楼

降临

村里人从未见过这样的庞然大物。一开始,当它从南方跨海而来,或者更确切地说,漂浮而至时,人们以为是一场龙卷风。毋庸置疑,它那黑暗而尘土飞扬的外观的确与龙卷风相似。然而,当村民们惊恐地躲藏起来后,他们渐渐意识到那不是一个巨大的风暴漩涡,而是一座古老工业世界的庞大建筑。

这巨大的塔楼看起来阴森幽暗,近乎黑曜石雕刻成的巨柱。金属管道纵横交错,如一条条血管,环绕其周围。它悬浮于沙滩之上,弥漫着古怪的静谧,在它下方,仿佛一粒沙子都未被扰动分毫。在黑色柱子的顶端安置着一座巨大的时钟,时针和分针指向一个没有数字的刻度盘,透过钟面能看到里面的金属齿轮在往复旋转。时钟的指针不停地舞动,随着海浪,传来时光遥远的回声。

这是一个极其普通的村庄。数百人居住在沿海的屋舍中,大多是当地的渔民,偶尔会有一些喜欢探索未知之地的旅行者来此逗留。村里的房子多被涂成白色或其他明亮的颜色,其中以蓝色最受青睐。有些房屋由柱子支撑,清澈的海浪便由其下奔流而过;还有一些则是用白色混凝土和石头筑成的堡垒。海岛的南岸尚未开发,只有几条蜿蜒狭窄的沙路通往这个与世隔绝的村庄。不过,这并不妨碍人们赞叹大海的浩瀚无垠。

村民并不知晓钟楼来自何方,它仿佛从遥远的沙漠飞越大洋而来。不过,他们中的许多人并不认为大海的另一边还有另一个世界。事实上,上个时代那些勇敢的水手和探险家远赴南方之后,就再也没有返航。

那是个生机勃勃的清晨。钟楼出现时,卡卡正忙着在一所曾被水淹没的房子旁栽花种草。有传言说这所房子的主人坐在椅子上融化了,然后整栋房子都被水淹没。她听到村长向她走来。卡卡并不特别喜欢村长,但还是本能地认为他内心是善良的。这位蓄着络腮胡的老者告诉她,她必须跟他去个地方。

卡卡的黑发在咸咸的海风中飞舞,轻抚着她洁白的衣裳。她站在温暖的沙滩上,注视着岸边那个庞然大物。它悬浮在海滩之上,在晨光中投下一道长长的阴影,犹如日晷一般。她不禁琢磨着,或许它不仅仅是一座钟楼,还是度量时间的神器。它更像是一方巨石,一个天外来客,不知何故漫游到这个偏远的海岛。人类不可能用纸、木头、沙子或石块建造出这样的东西。尽管它异常沉重,却轻松地漂浮着,没有任何支撑,就像一座无需地基的塔楼。

她暗自纳闷,为何村长要她停下手中的活计,来欣赏这座钟楼。

村长听到医生在办公室外的喧哗声时,感到既恼怒又困惑。他已经够烦恼的了,因为就在这个月初,有个人在自己的房子里融化了。无论他怎么努力地排水,房子还是被淹没了,就像一个巨大的鱼缸。水不仅毁了房子周围的鲜花,也令他心情极坏。村长将目光从手中的《奥德赛》上移开,低声咕哝着咒骂。他心不在焉地听着医生气喘吁吁地向他报告着黑色钟楼的情况,目光却凝视着窗外。蓝色的大海在晨光中闪烁;然而,在沙滩上却有一条巨大的陰影。村长不禁皱起了眉头。

医生将他从办公室里拽了出来,走进咸湿的海风中。在那片金色的沙滩上,巍然耸立着钟楼的庞大身躯。这座深色的巨塔高得仿佛能刺破蓝天。巨大的钟面覆盖了它的顶端,像一扇窗户,透出它内部运转的金属齿轮。黑曜石和黑铁冷冷地反射着光芒。村长不禁倒抽了一口气。

医生还叫来了另一位专家——一位退休的语言学教授。他们三个走到钟楼旁,惊叹于它的宏伟,它的底座足以覆盖村庄的整整一个街区。但他们不敢走进悬浮底座下的暗影中。三人默默地站立着,一圈村民从离塔更远的地方围了过来。

语言学家率先朝着阴影走去。他一踏入黑暗之中,一块铁板便从塔底滑落下来。沉闷的撞击声中,白色的沙子溅到了语言学家的脸上。他走向那块铁板。铁板上刻着文字。语言学家仔细研究着蚀刻的字迹,不是希腊文,不是梵文,也不是甲骨文,是某种他不能理解的字母形图案。但他是个语言学家,他知道自己该做什么。

“塔上的铁板写了句话,”语言学家嘟哝着,转身走向村长和医生那边,“中午之前,带一个年轻人来这里。”

村长照办了。他查阅了村里所有年轻人的名单,将他们的名字写在纸片上。然后,他将这些纸片倒进一个巨大的木碗中,并叫来了医生。村长喝了一口水,随手将杯子放在《奥德赛》上,书皮上留下了一个圆形水印。医生随手拿起另一本书,使劲儿扇着。炙烈的阳光下,空气变得越来越燥热。时间紧迫。医生将手探入木碗,指尖在白色的纸条间摸索。最终他抽出了一张,递给了村长。村长看了看上面的名字。

卡卡被带到钟楼的底部。语言学家若有所思地盯着她看,而她则直视着他那幽深的眼眸。她那大海般澄澈的眼睛像波浪一样闪烁。一些村民聚集过来,好奇地观望着这天降的异象。村长示意她走进阴影中。她以优雅的姿态向前走去,白色的衣裳像信天翁的翅膀一样展开。她静静地站在那里,等待着。随着一声悄然的裂响,钟楼的基座开启了。金属齿轮嘎嘎作响,一道螺旋形的黑色金属楼梯缓缓降下,触地时发出闷响。而钟楼依旧悬浮在距卡卡几米远的沙滩上。她抬头望过去,然后又看向语言学家。

“你叫什么名字?”语言学家平静地问道,眼神空洞。

卡卡回答了他。语言学家凝视着那道楼梯,它通向塔内的一个黑暗洞口。语言学家不喜欢神秘事物。

“很好。卡卡,请上楼梯。”

她踏上了金属楼梯,缓缓地沿着黑暗的螺旋上升,越来越靠近悬浮在她头顶之上的异域飞行物。村民们围成一圈,静静观望着。她向下看去,语言学家、村长和医生都仰头望着她,目光在空中交会。她再次感觉到有风拂过。不一会儿,她渐渐没入黑暗之中,从众人的视线中消失了。楼梯发出微弱的嘎吱声,缓缓移入塔内。底部除了那条在夕阳余晖中不断拉长的巨大阴影,其他的一切都了无痕迹。

隔天一早,黑色的钟楼消失了。它在村长的眼中缓缓而平静地向无尽的海洋深处飘去,随着波涛的回声上下起伏。那黑色的柱子越来越小,直到它消失在地平线的另一端。语言学家正在读村长的《奥德赛》,看到书皮上那个圆形的水印,他微微皱了皱眉头。医生则躲在村子的某个地方。村长躺在椅子上,如释重负地舒了口气。现在,他只需另找人在那座被水淹没的房子周围重新种上花草就好了。

与往昔和解

“你来晚了,”幽灵看着我,双臂交叉在胸前。

“抱歉。”

幽灵坐在自己的墓碑上,一条腿搭在另一条腿上。他的半边脸覆着白绷带,另一半几乎被黑发遮住。淡黄色的眼睛黯淡地闪烁,脸上的缝线和疤痕格外显眼。他的嘴角微微上扬,露出一丝微笑。

“我花了不少时间准备这个。”我带着歉意说道,递给他一束野花,他高兴地接了过去。

“这么多年了,你还记得我喜欢水仙花?”他苍白的手指轻抚花瓣,眼中流露出深深的喜悦。

我们面对面,站在光秃秃的树枝下。墓地静悄悄的。神庙的钟声在风中平静响起。乌鸦停在树上,不敢打破这沉默。他从墓碑上站起来,将手中的花种在坟墓周围。那些水仙花依然盛开,生机勃勃。

“我想我的身体已经完全腐烂了,所有的血肉都已融入土壤,变成了滋养新生命的养料。让我最喜欢的花从我的肉体中生长出来,这很浪漫,不是吗?”他喃喃自语,继续在自己的坟墓上种花。我站在他身旁,看着他四处走动。“我希望明年春天到来之时,它们可以重新绽放。冬天真是让人受不了。”

几年前,他从墓地附近的悬崖上一跃而下,结束了自己的生命。他拒绝去天堂、地狱,或者任何我们构建的宗教所说的来世。他选择在这个世界徘徊,没有安息,在生与死的边缘徘徊,只为了我。我当时并不理解他的做法,自责我让他在痛苦中挣扎,但在某个午后,我想我终于明白了。

墓地坐落在神庙后面的一个小山丘上。不同形状和大小的墓碑点缀着这片土地。这张长椅就在一座陡峭的悬崖上,也就是他跳下去的地方,面对着一望无际的大海。山丘的另一侧,在我们的后背是一个小镇。讽刺的是,你可能会发现这里比小镇的任何地方都要有生气。这就是为什么我不像大多数人那样住在镇里,而是选择与幽灵一起住在墓地附近的一个小木屋里。我们经常坐在这里,彼此相伴。

那是一个多云的下午。我坐在墓地的木椅上,他在我身旁,头靠着我的肩。偶尔,厚厚的灰云中会露出一小块蓝天。我在读着什么,似乎是卡缪的作品,而他则凝视着变幻的天空。他的睫毛在柔和的清风中微微颤动,目光闪烁。我们已经在那里坐了好几个小时,都开始感到困倦。

忽然,蓝色的地平线上出现了些什么。起初只是一个小黑点,然后越来越大,渐渐显出轮廓,那是一方巨大的柱子,悬浮在海面之上。这个庞然大物,至少有三十米高,通体黑漆漆的。幽灵吃惊地捂住了嘴,不经意间,我看到他指缝间露出了尖利、几乎像鲨鱼一样的牙齿。那个神秘的物体越来越靠近我们,我终于看清楚它是什么——一座钟楼,透过表盘可以看到里面的金属齿轮。它最终停在了悬崖脚下,静静地立于汹涌的波涛之上。悬崖的高度差使得钟楼顶端的大钟与我们的长椅平齐。这座钟有一座小房子那么大。幽灵注视着钟楼,尚未从震惊之中缓过来,微微地颤抖着。我将他拥入怀中。他扭头看向我,黄色的眸子里满是困惑和迷茫。

“那是什么?”幽灵喘息着说道,“你看到了吗?还是我的幻觉?”

我向他保证我也看到了。

“我从没见过这样的东西!巴别塔?”他惊呼着从长椅上站起来。我跟着他,小心翼翼地走向钟楼。

大钟由精致的金属零件构成。有些弯曲成螺旋,有些绽放如花朵,有些形似兽头,有些锻造成人形,复杂而奢华。秒针的长度超过了小镇神庙的高度。每次它移动时,都能听到远处时光之心发出的回声。

“看,大钟里有人!”幽灵握着我的手,在我耳边低语。

在巨大的指针之间,躺着一位身穿白衣的女孩。她有着卷曲的黑发和蜜糖色的皮肤,一望而知她曾生活在海边。

“嗯。我看到她了。她可能来自海边的某个地方吧,我猜。你觉得呢?”我轻声回答,生怕自己的声音会吵醒她。

“可能吧。”我能感觉到他的呼吸拂过我的面颊。“我们应该叫醒她吗?还是——”

女孩从弯曲的金属表面坐起来,揉了揉眼睛。黑发溫柔地掠过她的脸庞。她似乎花了些时间才意识到自己在哪里。幽灵站在我身边,一只手攥着我的袖子,另一只手紧张地伸进嘴里,牙齿啃咬着指甲。我轻轻拥抱着他,让他平静下来。

女孩站了起来。巨大的金属指针在她头顶缓缓移动。她轻盈地走出钟楼,踏上悬崖边的草地,白色的衣裳展开,犹如信天翁的翅膀。她的眼睛如大海般明净清澈,我能在那眼眸中看到摇曳的浪花。

“你一个人吗?”

我点了点头。她的声音好似海浪拍岸,那是你将贝壳贴近耳畔时听到的大海的低语。

“那你刚才在和谁说话?”

“我所爱之人的幽灵。你看不见他……只有我能看见。”

“哦。”她微笑着。“请替我向他问好,好吗?”

女孩坐在悬崖边。我坐在她旁边,依然握着幽灵的手。我们凝视着浩瀚的大海。

“我是卡卡。你叫什么名字?”

“我没有名字。”

“哦。”她叹了口气。“就像我们村子里的人们一样。”

“你的村子在哪里?”

“在南边一个遥远的海岛上。”

“那应该离这里很远吧。”我心不在焉地说道,“这里往南是一片大陆。要来到这里,你必须航行过整个大陆……你真的走了很长一段路。”

“大陆?”女孩对我的话似懂非懂,她似乎对地理一无所知,“我一直以为除了无边无际的大海之外,只有我居住的海岛。看到其他的陆地,我有点惊讶。”

厚厚的云层慢慢散开了,露出一片片蓝天。钟楼仍旧静静地伫立在我们身边,遥远的时光之声回荡着,青草在我的指缝间慢慢生长。

“他怎么了?”她问道,那双蓝眼睛仍然荡漾着海浪的回响。

钟楼缓缓下沉,只留下最上层的钟面露在水面之上,正对着站台。卡卡站在大钟弧形的金属边沿上,目光落在坐在长椅上的男子身上,他手中拿着一个很奇特的装置。

卡卡向前迈出一步,在半空中踮起脚尖,双臂展开,任由微风引领着她的脚步。她小心翼翼地踏上白色的瓷砖,回头望了望几米外的钟楼。男子睁开眼睛凝视她,在他眼中,她宛如天使降临。她那洁白无瑕的衣裙好似信天翁的翅膀,清澈的眼眸似乎蕴含着大海无尽的深邃与神秘。他将带有长天线的装置放到一旁。

男子的面容看上去不老也不年轻,融合了人类可能经历的每一个年龄的特征。他皮肤光滑,但每一次肌肉微动都会现出细微的皱纹;眼睛明亮清澈,但目光却深邃如饱经世事的长者。他身上那件斑驳的旧衬衫,在海风长久地吹拂下已经褪得几乎看不出原色。身边的装置上竖着冷金属质感的长天线,与日记中的描绘一模一样。

“天使降临了。看起来真像啊。我已经等了很久很久的火车,却没想到会等来一位天使。”男子喃喃自语。

卡卡摇了摇头,笑了起来。“天使?不,你……你弄错了。我只是一个来自南方海岛的女孩。”

“南方海岛?”男人指向他右边的地图,它因长时间暴露在阳光和风中而略显褪色。“你一定是来自另一片水域,铁轨无法到达的地方。但我已经等了太久,想要搭上一趟列车开始我的旅程。”

这个男子的说话方式和写日记的那个人简直一模一样。如此离奇,令人难以置信。难道我活在日记里吗?卡卡心想。

男人动了动他身边的装置。一串串的声音流淌出来。

我们很抱歉地宣布,原定于21:30开往第六区的国家特快服务将延误约40分钟。请留意后续的公告。即将到达16号站台的列车不提供载客服务。请不要搭乘16号站台的下一班列车。以下是站台变更:原定于21:55开往国家技术学院的地铁现在将从20号站台出发。下一班从11号站台出发的列车将是21:49开往第三区的国家特快服务。该列车由四节车厢组成。11号站台为21:49开往第三区的国家特快服务。7C站台为22:18前往斯托尼亚的索拉林快车服务,来自斯普鲁利萨。这趟列车将在此终止……

当卡卡听到那些奇怪的话语不断传来时,她瞪大了双眼。那些声音似乎让那个男子放松了下来,他凝望着远方。

“那个人在说些什么?”

男人转过身面对她。“那些是来自时空中所有维度的列车广播。它们是此时此刻所有宇宙中正在运作的铁路系统发出的广播通知。”

“所有的宇宙?有多少个?”

“谁知道呢?也许有十亿个,也许只有两个。这些广播就是我在这里坚持等待的动力。因为,你知道,在不同的世界里,火车来来去去。我想,或许有一天,会有一列火车出现在轨道上,带我离开。”

“但你要去哪里?”

“我不知道。任何地方。我就可以从现在的生活中逃离。” 他盯着卡卡问道,“你手里拿的是什么东西?”

她把那本贴满贴纸的日记递给他。但之后,便立刻后悔了。因为现在日记已经成为她生活中不可或缺的一部分,以至她不敢交出去。尽管如此,她还是坐在那个男子身边,和他一起阅读那本日记。过了一会儿,他指着一幅素描插图——那正是他们所在的火车站,旁边有一条无尽的轨道。

“我们在这里。既在这本日记之内,又在它之外。”

他随手合上日记本,轻轻放在自己的膝上。卡卡伸手去拿那本日记,但男子猛地一把抓起来,用力一抛。日记本轻盈地一摆,随着一尾细小的白色水花,消失在海浪之下。

“拜托,”男子对有些不安和愤怒的卡卡说,“它里面有些内容不宜被解读。它的真正意义还没到能浮出水面的时候。”

“那不是梵文秘笈,也不是梅尔基亚德斯留下的羊皮卷。”

“我们拭目以待。”

卡卡离开站台,飞回钟楼的顶层。男子仍在聆听着无线电中传来的列车广播。夜色慢慢地侵入她的四肢,星光已开始点缀夜空。海面被夜的阴影笼罩,显得比天空更为幽暗。站台上的路灯亮了起来,男子的身影在远处几不可辨。卡卡叹了口气,努力适应着失去日记本的事实。

现在,它躺在海底的某个地方,埋入沙子中,书页随着海流轻轻翻动,等待着有朝一日能重新浮出水面,再次被人翻阅。

那一刻

多年后,他或许还会记得那个漫天风雪的夜晚,他们偎依着坐在中央公园里。心头的暖意怎么也无法驱散四周的寒冷,但在那时,他以为他的热情足以融化一切。

他静静地坐在长椅上,是独自一人还是有人相伴,他已记不得了(他其实记得,只是害怕去面对那个事实)。夜幕随着风凄厉的呼啸降临。寒夜料峭。十二月的深冬,利刃般的寒风将空气割裂成细线,街灯被沉甸甸的雪压得微微颤动。连这个平日繁华忙碌的大都会,也仿佛被冰封在冬日中。

如果可以选择,或是有任何可能,我会选择在中央公园的长椅上讲出心里话。如今坐在即将起飞的飞机上,任何的遗憾都显得荒诞而又无意义。

如果在我五岁时,没有在海边见到那座钟楼,也许许多梦想都已成真。

他们一家在度假,都期待着久违的宁静与欢乐。父母领着他来到了一片海灘,这里与赤道上那阳光灿烂的炎热海岸截然不同。这里是大洋北部的一个海岛,气候凉爽,海滩遍布岩石。他的父母是那种疲惫的中产阶级,经历着中年危机,但仍奋力在工作、家庭以及他们擅长的任何领域中挣扎着。不知为何,他们居然选择这个北方海岛作为度假地,倒显得有些与众不同。在他的记忆里,那是夏日的光景。他后来也推断不可能是冬天,海岛的冬日几乎整日被黑夜笼罩,寒风刺骨,绝非度假的季节。

对于五岁的他来说,那里的海滩根本算不上海滩。没有一片金黄温暖的沙地,没有可以戏弄的螃蟹,也没有蓝色海浪拥着白色的泡沫拍打他的小脚丫,只有一片片深灰色的尖利岩石,如利剑般刺向岸边,还有在地平线上与天空融为一体的灰暗无垠的大海。或许那个他喜爱的歌手会来这里拍摄MV,他嗓音中独特的寒意与壮阔一定会与料峭的海岸相映成趣。

但现在,每当那首歌的旋律在耳边响起,他的心依然会感到一种难以言喻的痛楚。那幽暗深沉的不安依然在他心中徘徊。

爱,原来是一种力量。他从未想过,竟需要先学会爱,学会如何去爱。来自北方海上的寒风迎面吹来,他只能坐在中央公园的长椅上轻叹,稍微弓起身子。失望的叹息在寒风中凝成了一片片朦胧的白雾。

机长宣布飞机即将起飞,他声音平静,如同机器人一般。我坐在靠窗的座位。透过那圆润的厚玻璃舷窗,可以看见灰蒙蒙、压抑的天空。雨滴顺着窗户缓缓滑落,透过那一串串晶莹的水珠,窗外变形的景色落入眼中。引擎并未发出轰鸣声,一切都处于寂静之中。让记忆再次带我回到那北方的海岸线吧——我本应明白这一切。

那海岛的风,在他的记忆中,并不像中央公园的风那样无情。他们一起坐在长椅上,手牵着手……整个城市似乎为他们屏住了呼吸,在那一刻,所有的声响都被雪花覆盖,变得寂然无声。但那座海岛的过去、现在、将来都是与众不同的。回想童年,在那个能见到北极光的北方岛屿,在它的遍布岩石的海滩上,他第一次也是最后一次见到了它。

飞机发出嗡嗡声;可以感觉到微弱的振动。这么沉重巨大的金属巨物,怎么可能像雨滴一样被抛向天空又不坠落呢?

他们刚吃过午餐,应该是些普通的当地菜肴,有鱼和蔬菜。他们一家漫步到海滩,他的父母走开了,似乎是去找什么东西,他已记不清楚。他独自坐在海边一块巨大的岩石上,茫然地望着大海。一开始只是一条线。但随后,那线条变了。一艘外星飞船缓缓靠近,越变越大,从海天相接之处浮现出来。如果是现在,他会以为自己在做梦,或者已经疯了,但年幼的他更愿意去探索而不是怀疑。他跳起身来,手脚并用攀下岩石,像青蛙一样在灰色的岩石间跳跃。在岛上待了几天后,他终于触摸到了海水。在他的记忆中,当他到达毗邻大海的那块巨岩时,飞船离他更近了,但没有他想象得那么高,好像它的一部分被海洋淹没了。

他终于看清楚了,那是一根黑色的金属柱子,基座部分沉没在水下,以确保顶部的大钟和他的视线保持水平。大钟金属的分针和时针缓缓旋转,搅动着时空的纹理。金属边缘有一块白色,像一只死鸟儿。他屏住的呼吸,在海风中悄然释放。

那白色突然动了起来,优雅地跃下,展开翅膀,在微风中向他滑翔而来。他一动不动,呆立在原地。

“你好!”那个白色身影开口了,在柔和的阳光下,黑发闪着微光。

他耸了耸肩。“妈妈说不可以和陌生人说话。”他稍作停顿,又继续说,“但是你是一只鸟,不算陌生人。”

那只白鸟轻声笑了。或许它并不是一只鸟,鸟怎么会说话呢?但它确实向他飞来了。再说,如果它真的是一只鸟,那它确实非常大,羽毛也异常的白。

“你不是这岛上的人。你还是个孩子,你从哪里来的?”

“我……我来自我的家。那儿有很多很多朋友。我的妈妈和爸爸也都是从那里来的,我还有一条狗……”

他记得那只鸟显得很困惑。如果他没记错的话,他肯定说了些非常傻的话,要不然就是那只白鸟听不懂他的话。

“你会记得我,也会记得我们的对话,它会成为你儿时的记忆。你才五岁,还听不太懂我说的话。但在未来的某一天,当你坐在中央公园里时,你会想起我。让你感到遗憾的不是那些你做过的事,而是那些你未曾尝试的。

“我不是一只鸟,但风正在把我变成一只鸟。我能飞,因为细小的羽毛正慢慢地从我苍白的皮肤下生长出来,不过,我还不是一只鸟。我知道对你来说,我就像是在自言自语,嘟囔着你现在听不懂、但将来某天会明白的话。雪会在中央公园飘落,空中奏响的交响乐不会说谎,连那座我永远不可能见到的大都会,都会为你屏住呼吸。

“周围徘徊着很多幽灵,它们因爱、希望、复仇而流连人间,但如果你后悔了,你连停留的机会都不会有。风会把你吹走。”

我从飞机舷窗边转过头,仰望着机舱白色的顶部。一种难以言喻的糟糕感觉涌上心头。那只白鸟说得对,除了海岸、那座黑色的钟楼,以及与那只白鸟的对话,我什么都不记得了。那段对话,即便是在三十年后,我仍能随时在脑海中默念。更令人悲哀的是,正如白鸟所说,我未曾将心中所想付诸行动。突然间,飞行的目的地变得不再重要了。

坐在我旁边的女士不知什么原因,越来越不耐烦。在她不停的抱怨声中,我问她为什么,她告诉我由于天气原因航班延误了。当我追问到底要延误多久时,她只是摇了摇头说:“谁知道要多久呢?也许一分钟,也许一百万年,有什么区别吗?”

那次假期之后,每当我看到雪花飘落,我就会想起那只白鸟。它的羽毛、它的翅膀,还有它的话语。或许我曾试图和父母说起这件事,但他们大概只是拍拍我的头,夸我想象力丰富,鼓励我将来成为一个作家。的确,我成了一名“作家”,不过不是用文字写作,而是给自己编织谎言,以慰藉内心的遗憾。

我开始打量坐在我右边的女士。她头戴一顶形似翅膀、洁白无瑕的帽子,在飞机上格外引人注目。她的太阳镜反射着周围的景物,一对珍珠耳环配上她的白手套,看上去神秘又时尚。

她身上洁白的大衣又一次将我带回了中央公园——那个白鸟曾提到的地方,在我的记忆中一次次重现。那年十二月,我们终于结束了旅行,最后一站是那个繁华的大都会。我从未特别喜欢这座城市,它太过喧嚣造作。尤其是中央公园,在那片钢铁的荒漠中,它如同一片孤独的绿洲,它的人造感如此强烈,好似人们无法忍受周遭冰冷的钢铁建筑物,而必须建造一处似有若无的自然之地。

他曾經非常厌恶中央公园,然而那件事过后,恶感悄然褪去,心中只留下一片无边无际的空洞。白鸟的每一句话他都听懂了,但他依旧无法逃离自己的命运。

我们默不作声地牵着手在中央公园里漫步。雪花纷纷扬扬地飘落,踩在脚下发出细微的嘎吱声。天气很冷,我裸露的皮肤感到丝丝寒意。我转过头去看他,他的黑发被融化的雪水打湿,一缕缕沿着他的脸庞优雅地垂下来。他心不在焉地走着,目光在周围的树木间游离,我隐约听到他的叹息声。他为什么叹息?或许是因为我们来到了此行的终点,曲终人散让他感到释然。但叹息中夹杂着悲伤……还有一种难以言说的徒劳感。他紧紧握着我的手,开始讲述一些令人困惑的往事。他告诉我,五岁那年他曾经去过一个北方的海岛,生平第一次看到了海天的交汇。他说一座巨大的黑色钟楼朝他飘过来,钟楼上的白鸟告诉他,他将会为在中央公园里的某一时刻感到遗憾。

他说那已是二十年前的事,但他依旧能够准确地复述那只白鸟的话,一字不漏。我本应怀疑他讲的故事,但我太了解他了,知道他绝不会对我说谎。

我再次看向飞机的舷窗。航班迟迟未能起飞,而外面的雨也丝毫没有减弱的迹象,依然不疾不徐地落下,仿佛天空的泪珠随着叹息洒落。在我意识到之前,泪水已沿着我的面颊静静滑落。旁边的女士递给我一张白色的纸巾。

“别哭,延误是常有的事。快乐的假期终将结束,美好的时光也不会永恒。我们会为目的地而哭泣,也会因前往那里的缘由而落泪。但最终,不论目的地在哪里,我们都会走出飞机,踏上那片土地。”

我和他坐在长椅上,手依然紧握着,但我能感覺到他的指尖越来越冰冷。夜幕笼罩着我们周边的高楼,雪花在街灯温暖的光晕下飞舞。他的话、那只白鸟还有钟楼的形象在我心头浮现。“你将会后悔没有说出什么话吗?”我催促他继续说下去,但他却沉默不语。他将手从我的手中抽出来,捂住了自己的脸,现出痛苦的样子。我不确定他是否在哭……他看上去十分无助。我们手中交织的旋律融入纷纷扬扬的雪中,整个城市为我们屏息凝神,聆听着那些跳跃的音符。我缓缓地将他拥入怀中,他把手从脸上移开,双臂环绕着我。

他沉默不语,我也没有作声。他最终未能吐露心声。我不知道他想说什么,但我刺痛的心明明白白地感受到,正如那只白鸟所预言的,他会因为没说出那句话,而在生命的最后一刻感到遗憾。

他终究没有开口。如同他在那海岛的时光,以及他一生中每一个时刻、每一个地点,他从未能跨出那个无形的圈子。和过往的每一次一样,他在沉默中,默默地让机会溜走。在海岸边那片被温柔的海浪冲刷了亿万次的岩石上,他是如此孤独。此刻的他,依然如此。

终于,飞机引擎的轰鸣打破了沉寂。我身旁的女士松了一口气,对我露出了一丝微笑,仿佛在说:看,我们终于可以起飞了。我转过身,再次凝视窗外,将心中涌上的所有思绪——关于海岸、中央公园、白鸟,以及钟楼的每一个细节——默默咽下,深埋心底。

飞机开始加速,窗外的景色迅速变幻,化作一道道横贯的色带。我感到身体被牢牢压在座椅上,随着飞机缓缓倾斜,冲破天际。那几分钟的感觉异常剧烈,紧接着是一片奇异的静谧,取代了之前的喧嚣。飞机猛然从空中骤降,一切都向上飞去。雨滴仍旧停留在窗户上。

在雨中飞速下坠时,总会有那么一刻,身旁的雨滴仿佛凝固——不是化为冰,而是在运动和时间中定格,因为它们和你一样,以同样的速度坠落。对你而言,它们静止不动;与此同时,你和雨滴继续向地面飞速下坠。

金属机身猛然破碎,一切在瞬间四分五裂。我从座位中挣脱出来,但周遭的人们却随着飞机的残骸被卷入了一个个旋涡之中。唯独那位白衣女士,她似乎展开双翼,飞向了远方。

我轻轻叹息。雨滴在我身边静止,一动不动。我在它们中间摇摆,低头望去,再一次看到了岛屿的海岸线,那锯齿状的海滩,以及汹涌的波涛。我正坠向中央公园,坠入那些看似针尖般的摩天大楼之间,伴随着飘洒的雪花,十二月的寒风,坠入长椅上那决定性的瞬间。

责任编辑 猫十三

作者简介

周知乐,北京市鼎石学校学生,有作品见于《小小说月刊》。