社区网格员职业倦怠、负性情绪和积极应对方式现状调查

滕洪昌,李知阳,盛翰文,石 越,辛佳娜,郝子凭

职业倦怠、负性情绪和积极应对方式是常见的与职业相关的主观体验和个人特质[1-4]。职业倦怠和负性情绪在正常人中普遍存在[5],但过度、持续的职业倦怠和负性情绪会导致心理疾病,影响主观生存质量,严重的可能会产生自杀意念[6-8]。近些年来,随着国家的经济发展,社区网格员日益受到关注。社区网格员是我国基层社区治理的重要力量,然而由于工作时间长、任务重、薪酬低等诸多原因,社区网格员不仅是流动率较大的职业,也是职业倦怠和负性情绪高发的职业。风险和保护因素框架[9]指出,保护性因素可以减少危险性因素所导致的适应不良的可能性[10]。研究表明,积极应对方式是个体情绪的重要保护性因素之一[11],因为积极应对方式有可能缓冲压力事件对个体情绪的消极影响。因此,本研究探讨了社区网格员职业倦怠与负性情绪的关系以及积极应对方式在其中的调节作用,旨在为维护社区网格员的心理健康及职业的稳定性提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究对象为山东省烟台市所辖的11 个县市区的1 697 名社区网格员。

1.2 方法

1.2.1 调查方法

采用方便抽样,对烟台市11 个县市区的1 697名社区网格员进行问卷调查,所有问卷由社区网格员独立完成。

1.2.2 调查工具

职业倦怠:使用中文版职业倦怠量表(MBIGS)进行测量。该量表分为情绪耗竭、去人格化与低成就感三个维度。得分越高,表明被试的职业倦怠越严重。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.90[12]。

负性情绪:使用情绪平衡量表中的负性情绪分量表进行测量。该量表共5 个题目,记分越高说明负性情绪越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.65[13]。

积极应对方式:使用中文版简易应对方式问卷(Simplified Coping Style Questionnaire)中的积极应对方式分量表进行测量。该量表共12 个题目,得分越高,表明被试的积极应对方式越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.89[14]。

1.2.3 统计学处理

将所有数据输入计算机,采用SPSS 23.0 进行分析。计量资料使用()进行描述,组间差异使用t检验或者方差分析;相关性检验使用Pearson 相关分析;使用Hayes 编写的PROCESS程序进行积极应对方式的调节效应检验。

2 结果

2.1 基本情况

本次共回收问卷1 697 份,剔除无效问卷90份,有效问卷为1 607 份,有效问卷率为95%。其中,男性占24.52%、女性占75.48%;单身的占16.74%、非单身的占83.26%;年龄以30~39 岁占比最多(39.39%)。见表1。

表1 社区网格员负性情绪、积极应对方式和职业倦怠的得分情况( )

表1 社区网格员负性情绪、积极应对方式和职业倦怠的得分情况( )

注:* P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同

?

2.2 负性情绪、积极应对方式和职业倦怠情况

社区网格员的负性情绪、积极应对方式和职业倦怠得分分别为(0.74±1.12)(2.28±0.56)和(1.71±1.23)分。其中,男性的职业倦怠得分显著高于女性,单身者的职业倦怠得分显著高于非单身者。负性情绪和职业倦怠有年龄差异。两两比较发现,30~39 岁网格员的负性情绪得分显著高于其他年龄段,30 岁以下网格员的职业倦怠得分显著高于其他年龄段。见表1。

2.3 负性情绪、积极应对方式和职业倦怠的相关分析

相关分析显示:负性情绪与积极应对方式呈显著负相关,与职业倦怠则呈显著正相关;积极应对方式与职业倦怠呈显著负相关。见表2。

表2 负性情绪、积极应对方式和职业倦怠的相关分析 (r)

2.4 积极应对方式的调节效应分析

调节效应检验结果模型1 显示,职业倦怠对负性情绪具有显著正向预测作用(β=0.34)。模型2 显示,职业倦怠和积极应对方式的交互项对负性情绪的预测作用显著(β=-0.12),说明积极应对方式对职业倦怠到负性情绪的路径有调节作用。见表3。

表3 调节效应检验结果

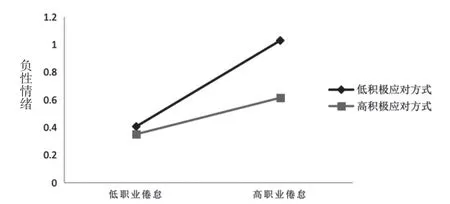

为更清楚地揭示该调节效应的实质,将积极应对方式按照正负一个标准差进行高低分组,进行简单斜率分析。结果发现,当积极应对方式较低时,负性情绪会随着职业倦怠的升高而显著增多(k=0.4114,SE=0.0298,P<0.01);当积极应对方式较高时,社区网格员的职业倦怠也会使其负性情绪增多(k=0.2115,SE=0.0291,P<0.01),但高分组远没有低分组的负性情绪变化得明显。这表明积极应对方式在职业倦怠与负性情绪中起调节作用,且作为保护性因素存在。见图1。

图1 积极应对方式对职业倦怠与负性情绪关系的调节作用

3 讨论

研究发现,男性社区网格员的职业倦怠显著高于女性,单身者的职业倦怠显著高于非单身者,30 岁以下社区网格员的职业倦怠显著高于其他年龄阶段。在负性情绪方面,随着年龄增长整体呈下降趋势。在积极应对方式方面,则无明显的分布差异。提示今后的干预应将男性、单身社区网格员作为重点人群。

研究发现,社区网格员的职业倦怠会导致其出现更多的负性情绪,这符合先前提到的情绪认知理论模型。李雪婷[15]等研究表明,负性情绪通常与职业压力有关。由于目前我国社区服务体系还不够完善,存在社区网格员综合能力提升平台受限,激励机制不到位,软、硬件设施欠缺等问题,社区网格员往往感到自身职业地位低,工作缺乏成就感。而且社区网格员在从事社区居委会分配的任务的同时,还要接收各级网格督导员的监督,面对的环境更复杂,承受的压力更大,其工作量、精力情感的投入、人际竞争都是巨大的,容易导致角色模糊、角色过度负荷,出现烦躁、易怒、紧张等情绪衰竭症状[16]。因此,社区网格员的职业倦怠与负性情绪之间具有一致性。

本研究分别探讨了低积极应对方式和高积极应对方式对社区网格员职业倦怠与负性情绪的调节作用。结果表明,在低积极应对方式时,社区网格员的负性情绪随着职业倦怠的上升而显著上升;高积极应对方式时,社区网格员的负性情绪也能受到职业倦怠的影响,只不过在影响程度上远没有低积极应对方式显著,这一结果符合Masten 提出的风险和保护因素框架(Risk and Protective Factor Framework)[9]。积极应对方式作为保护性因素,可以让个体较好地管理工作的边界,降低职业倦怠的影响,从而让这类型的员工有更少的负性情绪[17]。所以,对社区网格员的应对方式进行干预,如认知行为培训等,是有效预防职业倦怠产生负性情绪的办法。认知行为培训是指通过特定培训,改变员工的思维和行为方式,从而消除其不良情绪和行为[18-19]。但是Te Brake 等人也表明其效果具有不持久性,需要长期投入来维持干预效果[19]。

本研究仍存在一定的局限性。首先,本研究为横断问卷研究,不能完全推断变量间的因果关系。职业倦怠和负性情绪是社区网格员在工作中长期产成的,他们的这些状态会随着时间的变化和环境的改变而随之改变,故在后续研究中可以采用纵向追踪的研究方法从不同层次来考察职业倦怠、积极应对方式与负性情绪的关系。其次,被试样本仅限在烟台市。以往研究表明,教师的职业倦怠水平存在一定的地区差异[20],因此社区网格员的职业倦怠是否也存在地区差异需要进一步研究,这使得无法确定本研究结果是否符合全国社区网格员的实际情况。最后,本研究全部采用自我报告法,被试会在一定程度上受到社会赞许效应的影响,故研究效度也可能会受到影响,后续的研究可考虑使用他评等方式获得数据。