中国数字经济发展水平的区域差异及分布动态演进

唐娟莉 冯梅

(西安石油大学经济管理学院 陕西西安 710065)

近年来,以云计算、人工智能为代表的数字经济逐渐融入制造业、服务业等传统产业,参与经济社会发展各领域全过程。2017年起,“数字经济”连续6年出现在我国政府工作报告中,党的二十大报告明确指出,要加快发展数字经济,促进数字经济与实体经济的深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群[1]。在新旧时代变革的大背景下,数字经济已成为我国继工农型社会之后发展速度最快、影响范围最广的一种新型社会形态,但由于地区基础设施、政策支持、创新能力等因素不同,各地区数字经济发展水平出现差异,区域间的“数字鸿沟”依然存在。因此,深入了解我国数字经济发展水平的区域差异及差异来源,是缩小区域间数字经济发展差异、促进区域协调发展的重要前提。

梳理文献发现,“数字经济”一词最早由Tapscott(1996)[2]提出,随后便引起了学术界的激烈讨论。早期数字经济等同于“互联网经济”,而后随着信息技术的不断更迭及其与国民经济各行业的不断融合,数字经济已不再局限于产业经济层面,而是一种基于数字技术运行的更广泛的新型经济形态。由于数字经济内涵界定上存在差异,目前相关测度尚未形成统一标准,总体可分为两大类:一方面,研究聚焦于数字经济增加值的核算;蔡跃洲和张钧南(2015)[3]依托增长核算框架,对中国经济增长的来源进行细致分解,研究ICT对经济增长的影响效应。许宪春和张美慧(2020)[4]等基于BEA方法测算了中国数字经济增加值与总产出等指标,并将其与其他国家相比;郭美晨和杜传志(2019)[5]利用增长核算模型和两部门模型,测算出了我国ICT生产性资本存量;另一方面,研究构建综合评价指标体系作为替代性指标,指标体系涵盖国家、省级和地级市三个层面。当前,限于数据的连续性与可得性,国家层面和地级市层面的指标建构与测度研究较为缺乏,省级层面的研究较为丰富,指标体系的构建也逐渐趋于统一。大多数学者从数字经济基础、数字经济产业等方面构建指标体系,这类研究更为细致,测度结果可信度更高[6-10]。

基于上述研究,本文从四维视角构建省际数字经济综合评价指标体系,包含4个一级指标和24个二级指标。本文采用Dagum基尼系数及其分解方法探究中国数字经济发展水平的区域差异及来源,并结合Kernel密度估计方法对数字经济发展的分布动态演进特征进行考察。

1 指标选取与数据来源

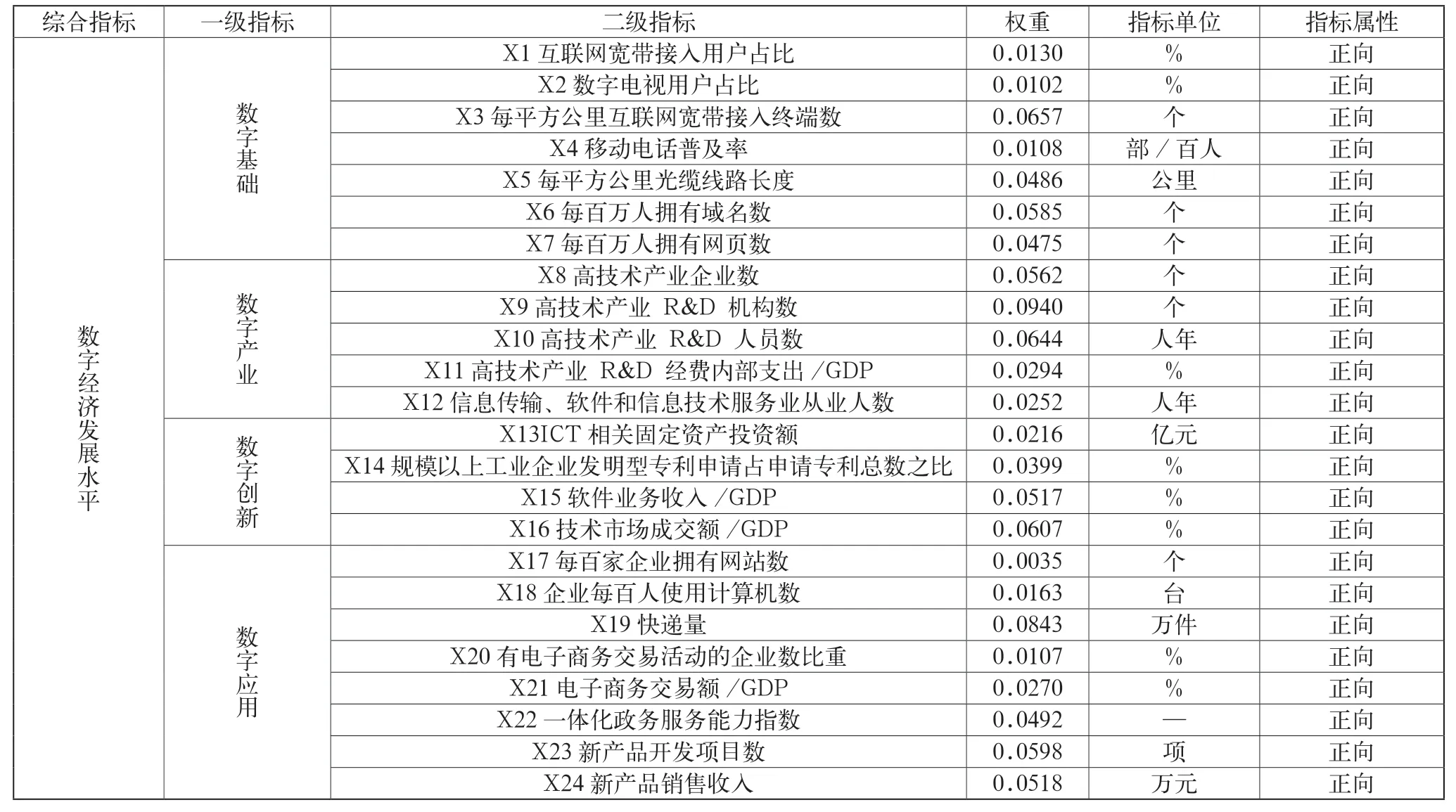

考虑到省级层面统计指标的连续有效性与可获得性,本文分别选取数字基础、数字产业、数字创新、数字应用四个维度构建中国数字经济发展水平的评价体系。具体而言:(1)数字基础是数字化技术的广泛应用和发展,包括互联网、云计算、大数据等。本文参考杨烨军等(2023)[8]的研究,选取移动电话普及率、互联网宽带接入用户占比等7个二级指标衡量数字基础发展水平;(2)数字产业强调以数字技术为基础,通过优化生产流程来提高产业利润,数字产业已成为国家数字经济发展的重要支柱。本文借鉴吕明元等(2021)[9]的研究,选取高技术产业企业数、R&D 经费支出占比等5个二级指标反映数字产业的发展水平;(3)随着数字技术的不断革新,催生出一系列新产品、新模式、新业态,数字经济的发展需与时俱进,不断深入创新发展模式。本文参考焦帅涛和孙秋碧(2021)[10]的研究,从创新投入与创新产出两大层面,选取ICT相关固定资产投资额与发明型专利申请数占比等4个二级指标衡量数字创新水平;(4)数字应用反映了数字技术与社会生产生活的融合应用情况。本文从个人、企业、政府三大应用主体出发,选取电子商务交易额占比、有电子商务交易活动的企业数比重、一体化政务服务能力指数等8个二级指标衡量数字应用水平。

鉴于此,本文构建中国省际数字经济发展水平评价指标体系如表1所示。

表1 中国省际数字经济发展水平评价指标体系

2 中国数字经济发展水平的测度结果与分析

2.1 数字经济发展水平的变化趋势

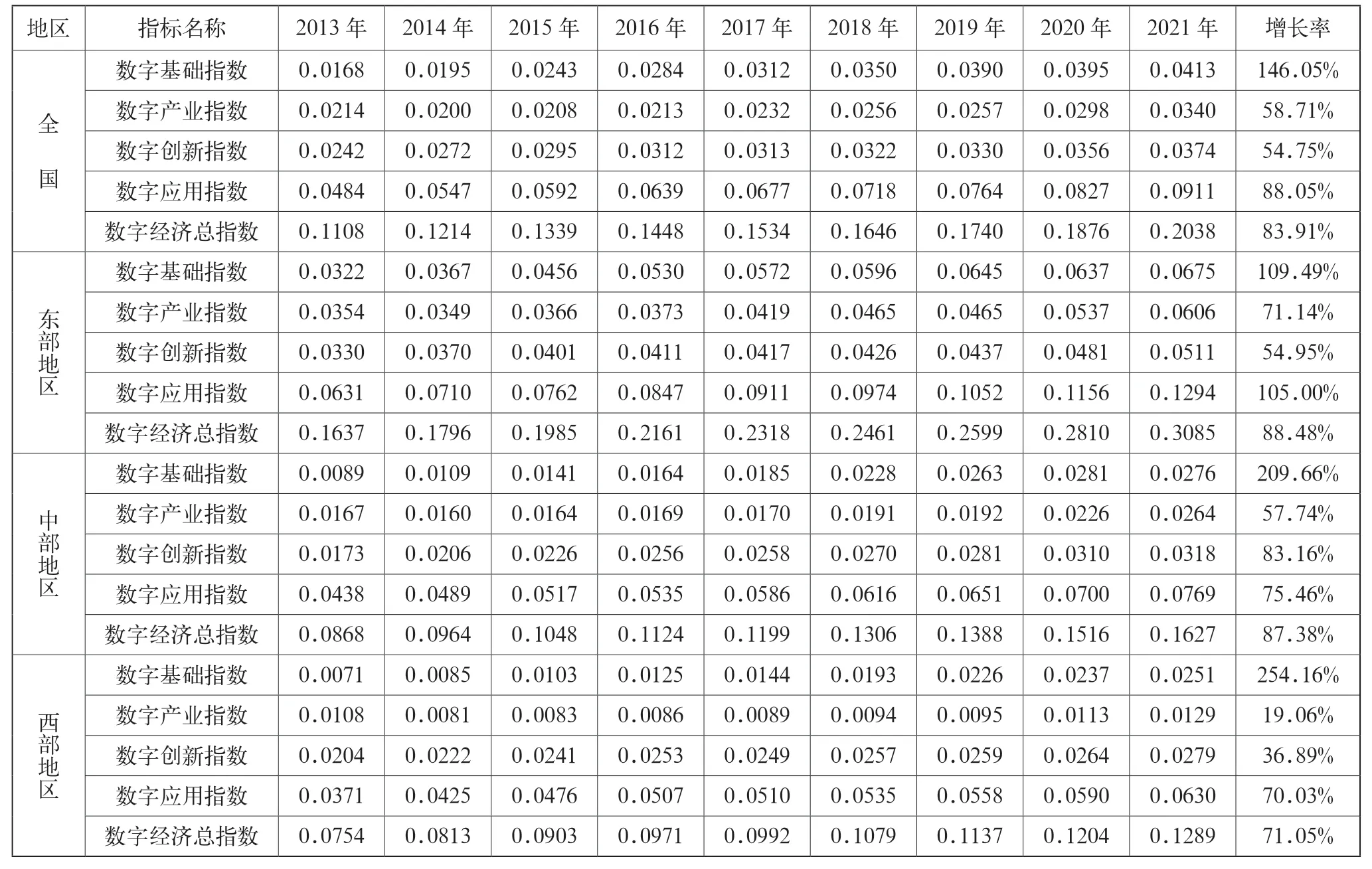

本文运用熵权法测算2013—2021年全国及三大地区数字经济发展水平,结果如表2所示。测算结果表明,各区域数字经济发展水平皆表现为稳步提升,但地区间仍存在明显差异。从平均水平来看,全国数字经济发展平均水平为0.1549,东部地区为0.2317,中部地区为0.1227,西部地区为0.1016。由此可见,东部地区数字经济发展水平远超全国平均水平,且遥遥领先于中西部地区;中西部地区数字经济发展水平低于全国平均水平,总体呈现“东—中—西”依次递减态势。对比全国及三大地区数字经济发展水平增速发现,中国数字经济发展水平从2013年的0.1108提升为2021年的0.2038,同比增长83.94%,东、中、西部地区数字经济发展水平的增幅分别为88.48%、87.38%、71.05%,仅有西部地区数字经济发展水平增幅低于全国平均水平。

表2 中国数字经济发展水平测度结果

从各维度发展水平来看,中国数字基础发展水平增速最快,从2013年的0.0168提升至2021年的0.0413,增幅为146.05%;其次是数字应用发展水平,增幅为88.05%,数字产业与数字创新发展水平增幅分别为58.71%、54.75%。东、中、西三大地区各维度发展水平存在差异,总体表现为东部地区发展水平远高于全国平均水平和中西部地区,但中西部地区追赶趋势明显。具体而言,在数字基础层面,西部地区发展水平增幅最大,增长率为254.16%,其次是中部地区,增幅为209.66%,东部地区增幅为109.49%;在数字产业层面,东部地区发展水平增幅最大,增长率为71.14%,其次是中部地区,增幅为57.74%,西部地区数字产业发展水平远小于东中部地区,增幅仅为19.06%;在数字创新层面,中部地区发展水平增幅最大,增长率为84.16%,其次是东部地区,增幅为54.95%,西部地区增幅仅为36.89%;在数字应用层面,东部地区增幅最大,增长率为105%,其次是中部地区,增幅为75.46%,西部地区增幅为70.03%。

综上可知,中国数字经济发展水平总体呈稳步上升趋势,但三大地区间存在明显的区域发展不平衡问题,西部地区发展水平始终低于全国平均水平。从各维度测度结果来看,东部地区在数字基础、数字产业、数字创新、数字应用四个层面均处于领先水平,其中数字产业和数字应用层面发展进步最快。中部地区各维度发展水平仅次于东部地区,且数字创新发展水平增速远超东部地区和西部地区,以创新拉动数字经济的发展。西部地区各维度发展水平相对落后,尤其是在数字产业维度发展水平较低,仅在数字基础建设层面进步较快,亟须进一步提升数字产业和数字创新发展水平。

2.2 数字经济发展水平的省际区域分布

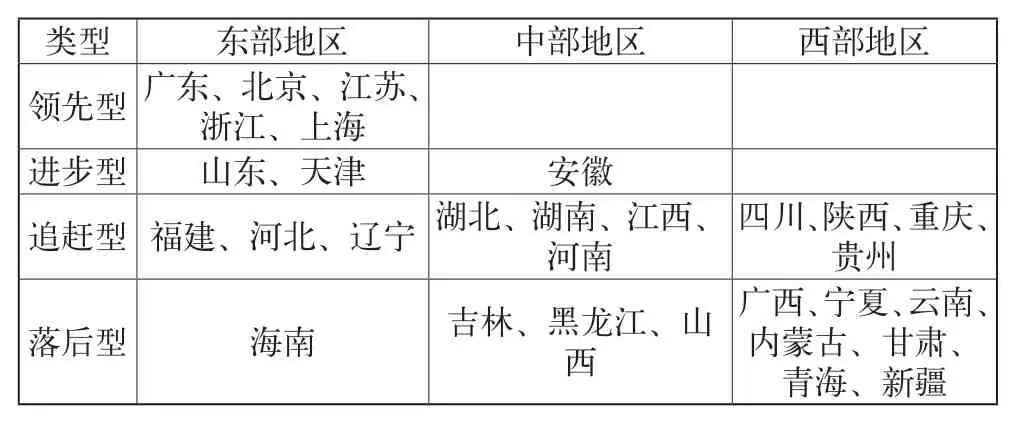

表3展示了2021年数字经济发展指数排名比对结果。由表3可以看出,2021年中国省际数字经济发展水平介于0.0846~0.6243,均值(E)为0.2038,标准差(SD)为0.1265,各省份之间数字经济发展水平同样存在明显差异。具体而言,排名前五位的地区始终是北京、上海、广东、江苏、浙江,而排名后五位的省份在西部地区各省份之间转变,新疆、云南、甘肃等地的数字经济发展水平始终处于落后地位。本文参考魏敏和李书昊[11]的方法,将综合指数大于等于E+0.5SD(0.2671)的省份称为引领型省份,综合指数小于E-0.5SD(0.1401)的省份称为落后型省份,综合指数介于0.1401~0.2038的省份称为追赶型省份,综合指数介于0.2038~0.2671的省份称为进步型省份,四种类型的省份分布如表4所示。领先型省份与排名前五位的省份重合,全部集中在东部地区;进步型省份有山东、天津、安徽,集中在东中部地区;追赶型省份分布较广,东部地区有福建、河北、辽宁,中部地区有湖北、湖南、江西、河南,西部地区有四川、陕西、重庆、贵州;落后型省份与排名后五位的省份重合,主要集中在西部地区。

表4 四种类型省份的区域分布

总体来看,东部地区数字经济发展水平较高,西部地区较低,即呈现由东向西梯度递减的分布格局,进一步表明当前中国数字经济发展不平衡问题显著。东部地区数字经济发展水平较高,引领型和进步型省份占比达到63.64%;中部地区数字经济发展水平偏低,追赶型省份占比达50%,落后型省份占比达37.5%;西部地区数字经济发展水平较低,落后型省份占比达63.64%。这进一步表明我国数字经济发展存在“数字鸿沟”的问题,具有两极分化现象。

3 数字经济发展水平的地区差异及其分解

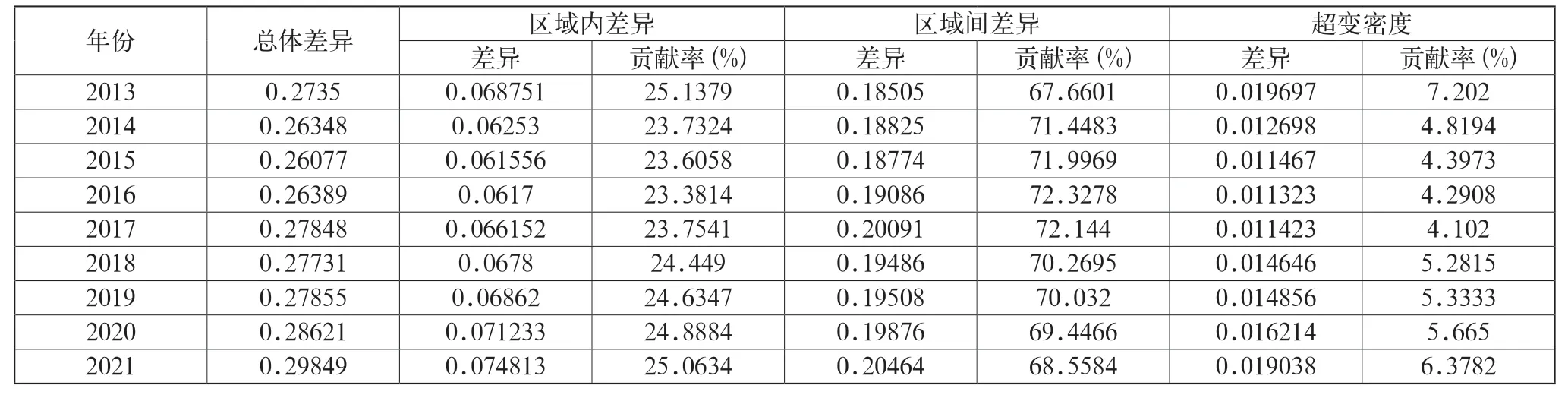

为了进一步探究中国数字经济发展水平的区域差异及来源,本文采用Dagum基尼系数法,将区域差异按来源分解为区域内差异、区域间差异和超变密度三个部分展开研究,结果如表5所示。

表5 数字经济发展水平的区域差异及贡献率

基尼系数分解结果显示,2013—2021年中国数字经济发展水平的总体差异区间为0.2608~0.2985,整体呈缓慢上升趋势,即区域差异存在进一步扩大的可能。就区域内差异而言,东部地区基尼系数整体表现为缓慢上升趋势,中部地区和西部地区基尼系数表现为下降趋势。中部从0.1402降为0.1313,下降了6.35%;西部地区基尼系数从0.1635降为0.1546,下降了5.44%。就区域间差异而言,东-西部区域间差异最大,基尼系数由2013年的0.3774上升至2021年的0.4228,增幅约为12.03%;东-中部区域间基尼系数由2013年的0.3177上升至2021年的0.3408,增幅约为7.27%;中-西部区域间基尼系数由2013年的0.1752变为2021年的0.1759,增幅较小超变密度表示,区域交叉重叠对整体差异的影响值较小,可忽略不计。这一结果表明,东部地区数字经济发展水平的内部差异最为显著,且东-西部地区之间数字经济发展不平衡问题最突出。

差异贡献率结果显示,区域内差异贡献率为23.38%~25.14%,区域间差异贡献率为67.66%~72.33%,超变密度贡献率为4.10%~7.20%。区域间差异贡献率占比最大,区域内差异贡献率及超变密度贡献率较小,说明区域间差异是我国数字经济发展水平区域差异的主要来源。因此,为促进我国数字经济健康发展,重点应从缩小三大地区区域间差异着手。

4 中国数字经济发展水平的分布动态演进

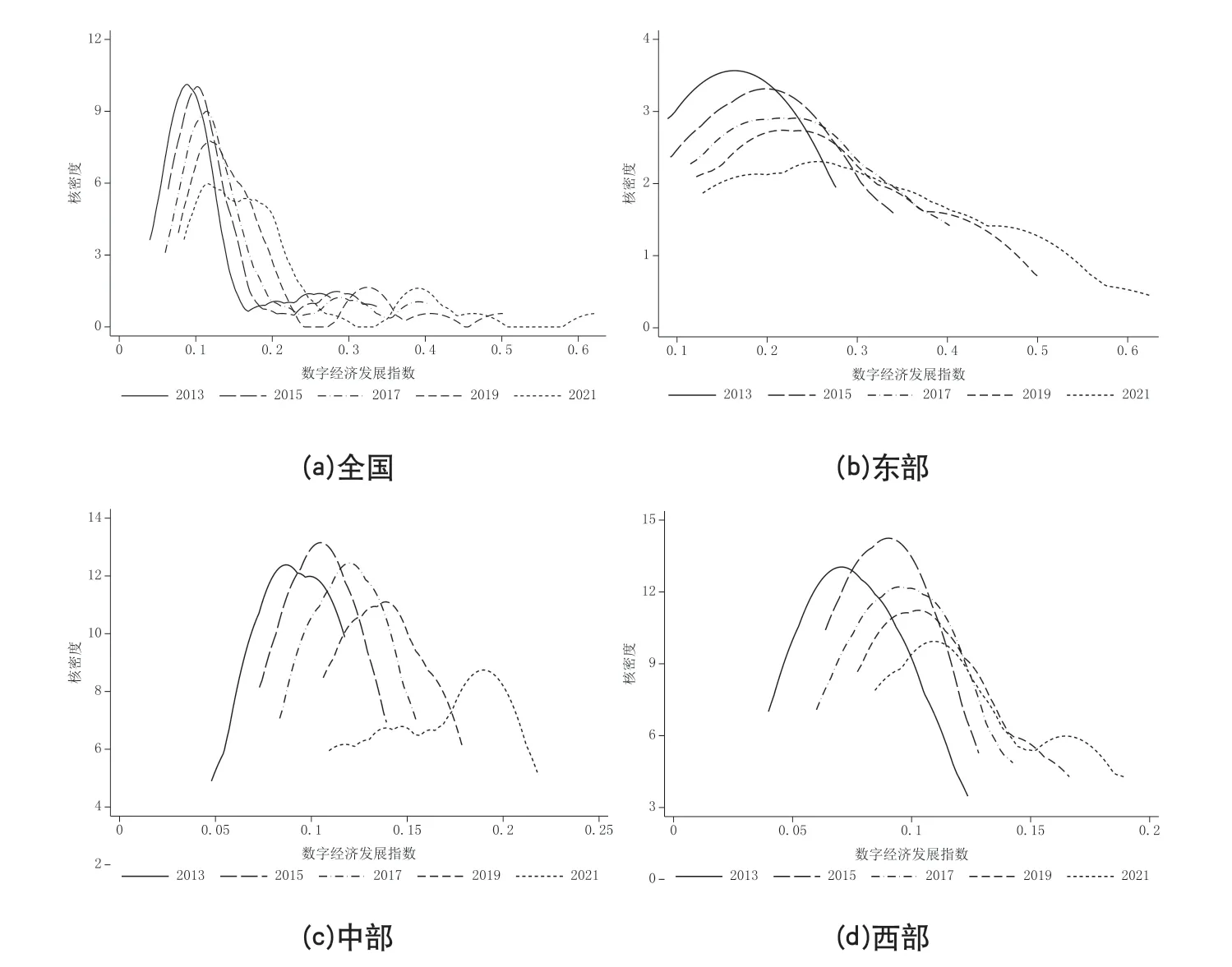

为揭示中国数字经济发展的时空规律,实现数字经济健康协调发展,本文采用Kernel密度估计方法对全国及三大地区数字经济发展水平的分布动态及演进规律进行分析。图1展示了以2013年、2015年、2017年、2019年、2021年为代表年份、全国及三大地区数字经济发展水平的Kernel密度估计结果。

图1 全国及三大地区数字经济发展水平的分布动态

由图1(a)可知,曲线中心位置整体向右移动,说明2013—2021年全国数字经济发展水平不断提升,但曲线表现出明显的拖尾特征,且这一特征在2017年以后愈演愈烈,说明中国省际数字经济发展水平不平衡性随之愈发显著;2013—2021年整体表现为曲线主峰下降、宽度变宽,说明中国省际数字经济发展水平的绝对差异逐渐扩大,省份之间的差距逐年递增。从极化现象来看,2021年出现双峰分布状态,说明全国数字经济发展存在两极化趋势。

由图1(b)可知,东部的核密度曲线中心位置右移,曲线高度下降,且宽度变宽,表明东部省份数字经济发展水平有所提升,但省份之间的发展水平差异呈现逐渐扩大的趋势;曲线右拖尾延展拓宽,且在2017年后愈发显著,说明东部省份之间的数字经济发展水平差异明显,在考察期内差距逐渐扩大,2021年发展水平最高的广东比发展水平最低的海南高出386个百分点;东部地区的曲线只有一个主峰,说明尚未出现极化现象。

由图1(c)可知,中部地区的核密度曲线中心位置右移明显,主峰宽度在2013—2017年小幅缩窄,2017年后拓宽,说明中部地区数字经济发展水平有较大提升,各省份之间的绝对差异经历了小幅缩小后逐渐扩大;曲线无明显的拖尾现象,且表现为单峰状态,说明中部地区数字经济发展水平差异较小,尚未出现极化现象。

由图1(d)可知,西部地区的核密度曲线与全国核密度曲线相似,在考察期内曲线中心位置右移,主峰高度表现为先上升后下降的变化过程,曲线宽度变宽。表明西部省份数字经济发展水平有所提升,发展指数的聚集程度先提高后下降,各省份数字经济发展水平同样存在非均衡性。曲线存在右拖尾现象,说明西部省份数字经济发展水平绝对差异呈扩大趋势;曲线只有一个主峰,表明尚未出现极化现象。

5 结语

本文基于2013—2021年中国省级面板数据,选取数字基础、数字产业、数字创新和数字应用4个维度24个指标,运用熵权法对中国30个省份的数字经济发展水平进行测度,并采用Dagum基尼系数及其分解法探究数字经济发展水平区域差异的来源。研究结论如下:(1)中国数字经济发展水平总体呈上升趋势,但存在显著的区域发展不平衡问题。东部地区数字经济发展水平大幅领先于中西部地区,即由东部向西呈现明显的阶梯式下降的分布特征。分维度结果显示,东部地区在数字基础、数字产业、数字创新、数字应用四个层面均处于领先水平,中部次之,西部地区较为落后。但中部地区数字创新发展水平增速遥遥领先,西部地区数字基础发展水平增幅最大,均表现出强劲的追赶趋势;(2)中国数字经济发展水平的差异主要来源于区域间差异,区域内差异和超变密度的贡献率较小。在考察期内,区域间差异整体呈扩大趋势,且东部和西部地区的区域间不平衡问题最为显著;(3)核密度估计结果显示,中国数字经济发展水平持续上升,但发展不平衡问题愈发显著,且在2021年出现极化现象。三大地区的数字经济发展水平同样存在非均衡性,但未出现极化现象。因此,东部地区各省份应保持良好的发展态势,当好“领头羊”角色,带动中西部地区数字经济共同发展。中西部地区应充分激发数字产业及数字应用发展活力,促进数字技术与社会生产生活融合发展,缩小区域间差异,推动中国数字经济协同发展。