沉井法与逆作法在顶管工程中的应用分析

骆桥纪

(长江大学城市建设学院,湖北 荆州 434023)

随着城市不断的发展建设,城市人口的逐步增长,为满足市民日常需求,城市地下工程项目建设越来越多,地下管网也越来越复杂。传统的开挖施工技术污染环境、影响交通、极易破坏其他地下管线设施。已经不再适用于交通复杂,人员密集的城市建设。相比于开挖施工,顶管技术作为一种非开挖技术对居民生活环境影响小,对周围建筑损害程度小,能减轻交通压力,且施工不受气候和环境的影响[1]。近年来常用于地下管道铺设工程,其中工作井和接收井的制作与选取又直接影响顶管工程的施工进度、成本与安全。所以本文结合具体实例,对顶管工程中常用的两种做井方法:沉井法和逆作法进行全面分析并对比,根据多因素比较结果对后续井位的施工方案给出建议。

1 工程概况及地质情况

中国南方地区某市某水厂出厂管道工程,采用顶管施工,工程设计管道总长约1 802 m,其中DN2 200管307 m第一段顶管施工为一条DN2 200的供水管,长307 m。涉及到一个工作井与一个接收井的制作(以下简称1号工作井、1号接收井)。其中1号工作井采用沉井法施工、1号接收井采用逆作法施工,井的内径均为12 m。

根据现场实际勘察,1号工作井与1号接收井主要土层分布有:①素填土:褐黄色、褐红色,褐色,主要由砂质黏性土、粉质黏土回填而成,局部夹少许碎石。②碎石素填土:灰白色、灰色,松散—稍密状,土质不均一,主要由碎石、混凝土块、砖块等硬质物回填。③粉(砂)质黏土:黄褐色、褐红色、浅灰白色,软可塑—硬可塑状,土质较均匀,局部含少量砂粒,黏性较高。④淤泥质土:灰色、灰黑色,流塑—软塑状,土质均匀,黏性极高,局部含少量砂粒及有机质。⑤中粗砂:褐黄色、浅灰白色、灰黑色,稍密状,饱和,岩芯不成形,黏粒含量(质量分数)约占5%,分选性中等,局部夹薄层细砂。⑥粉细砂:褐黄色,松散状为主,局部稍密状,饱和,岩芯略成形。⑦残积土(花岗岩):棕红、紫红色夹褐黄色,可塑—硬塑状,由花岗岩风化残积而成,为砾质黏性土,长石颗粒手捻呈粉状。

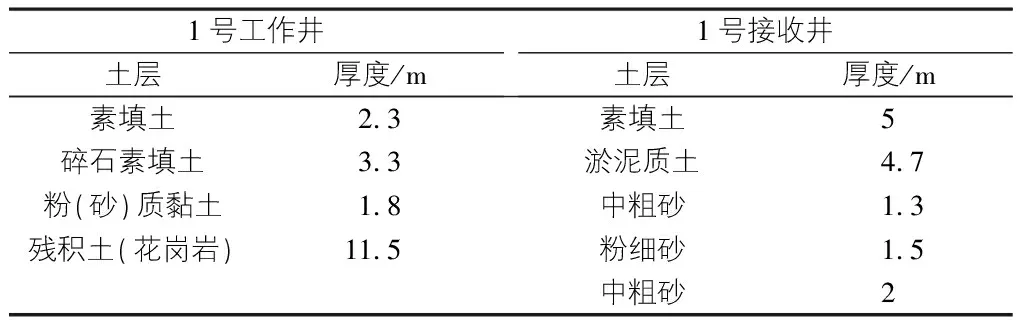

其中各土层在1号工作井与1号接收井分布情况如表1所示。

表1 土层分布情况表

1号工作井设计深度为10.29 m(深度指地面到底板的距离),底部持力层为残积土(花岗岩);1号接收井设计深度为11.65 m,底部持力层为中粗砂,承载力均满足设计要求。

两座井地层稳定性差,直立开挖不能自稳,周边环境较为复杂,不具备放坡开挖条件,故需支护直立开挖。由于圆形支护结构上的主动土压力较常规的直线形支护结构上的土压力小[2],所以1号工作井与1号接收井均设计为圆形结构。

2 沉井施工

2.1 沉井设计

沉井法是指在地面上对沉井主体进行钢筋绑扎和混凝土浇筑,待到沉井主体达到设计要求,利用井身自重配合机械挖土根据现场情况进行一次或多次下沉,直到稳定到达设计标高的一种深基础结构[3]。

1号工作井下沉高度12.99 m,入土高度12.99 m。底板到地面高度为10.29 m,井壁厚1 m,内径为12 m。地下水位埋深4.6 m,刃脚高度3.39 m。

排水下沉法适用于渗水量不大的黏土层和排水不困难的砂砾层[4-5]。1号工作井周围建筑物较多,考虑到大量排水会影响附近建筑物,本工程沉井采用不排水下沉。分两次浇筑,两次下沉,第一次下沉5.4 m,第二次下沉7.59 m。

2.2 沉井施工工艺

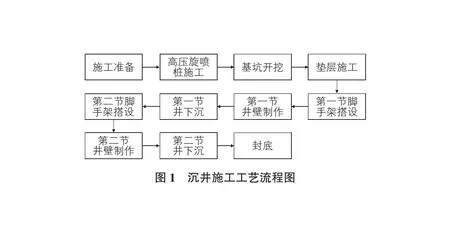

本项目所用沉井施工工艺如图1所示。

2.3 下沉稳定性验算

本文依据刘祺、严邵峰等[6-8]论文中的经验计算公式结合本项目实际情况对1号工作井沉井的下沉系数以及稳定性进行验算。

2.3.1 计算公式

井壁与土层的总摩阻力按照式(1)—式(3)计算:

Q=Cfa

(1)

fa=(H-2.5)fkH>5 m

(2)

(3)

其中,Q为总摩阻力;C为井壁外周长;fa为单位面积摩阻力;H为下沉高度;fk为各土层单位摩阻力加权平均值;fki为井壁与各土层间的单位摩阻力;hi为各土层厚度。

下沉系数Kst计算式见式(4),式(5):

Kst=G-Ffwk/Q

(4)

G=G1+G2+G3

(5)

其中,G为沉井下沉重力荷载;Ffwk为地下水浮力;G1为沉井混凝土产生的荷载;G2为沉井钢筋产生的荷载;G3为沉井顶部附加荷载,本文附加荷载取值为0。

下沉稳定系数Kst.s计算式见式(6),式(7):

(6)

R=(b+c)π(D-t)fak

(7)

其中,R为刃脚反力;b为刃脚宽度;c为刃脚斜面水平投影宽度;D为沉井外径;fak为土层地基承载能力特征值。

2.3.2 计算结果

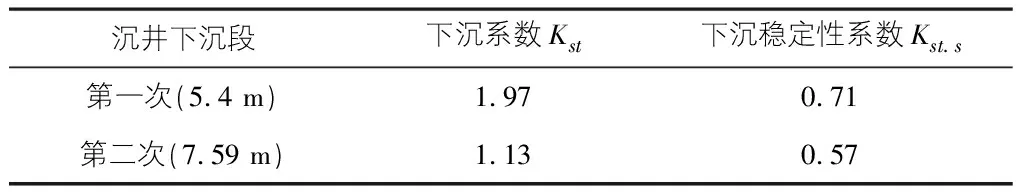

根据式(1)—式(7)计算可得沉井下沉系数与下沉稳定系数如表2所示。

表2 下沉系数与下沉稳定性系数计算结果

为保证沉井能够顺利下沉根据规范[9]相关规定,下沉系数Kst>1.05,两次下沉均满足要求;同时为了防止自重过大发生自沉,下沉稳定性系数需满足Kst.s<1,由表2可知,两次下沉均满足稳定性要求。

2.4 沉井下沉过程分析

2.4.1 问题分析

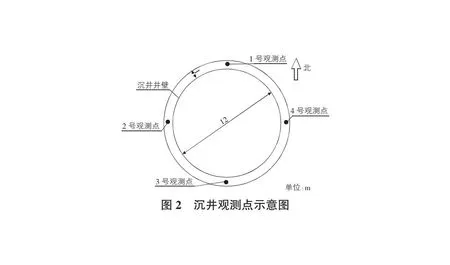

沉井纠偏:沉井下沉是否满足要求,关键在于纠偏[10]。第二次下沉1 m后沉井开始发生倾斜,图2中3号观测点处下沉速度相较其他点位有明显停滞, 1号点和3号点最大高程差超过30 cm,现场马上进行纠偏,采用静力压桩机对3号点侧进行插打,并只对3号点位侧单独取土,保证4点位同步下沉。同时对4个点位同步实时检测,持续下沉2 m后,4个点位高层差恢复允许范围,直至到达设计标高,期间最大高程差为40 mm。

沉井下沉困难:第二节沉井下沉过程中由于土层变化以及地下水浮力的影响,下沉较为困难,采用触变泥浆助沉。注入触变泥浆段单位摩阻力标准值取10 kPa计算,此时下沉系数为1.38,下沉稳定系数为0.63,满足要求。

2.4.2 进度分析

高压旋喷桩:1号工作井高压旋喷桩共计313根(其中洞口加固桩68根),一台高压旋喷桩机施工,共用时42 d。

沉井:沉井共用时77 d,包括脚手架施工、钢筋安装、模板安拆、混凝土浇筑、下沉五道工序。

2.4.3 成本分析

1号工作井主体成本分析表见表3。

1号工作井所产生的直接成本如表3所示,地基处理花费1 042 750元、1号工作井主体花费2 361 482元。

由于地基处理工程量取决于各井位的地质情况,所产生的金额不计入方案比选的经济比选项。

1号工作井主体中脚手架及配件材料共花费130 000元,相关地方政策中安全文明施工要求严格。为保障安全,实际施工采用内外双排脚手架,中间满堂脚手架的方案。该方案确实起到了降低施工风险,提高沉井施工质量的作用。但也增加了成本支出。脚手架结构示意以及现场施工图见图3。

3 逆作法施工

3.1 逆作法井设计

逆作法是指一种从上至下,逐层开挖逐层浇筑的施工方法。逆作法无需放坡、无需做临时支护[11]。施工方便也更节约成本。1号接收井选用逆作法施工,设计井深11.65 m,分13序施工,每序1 m。底部采用C20素混凝土浇筑,高度1 m。地面到底板距离11.62 m。井壁采用C30混凝土现场浇筑的方式,厚1 m。井壁上预留泄水孔用于施工排水。

3.2 逆作法施工工艺

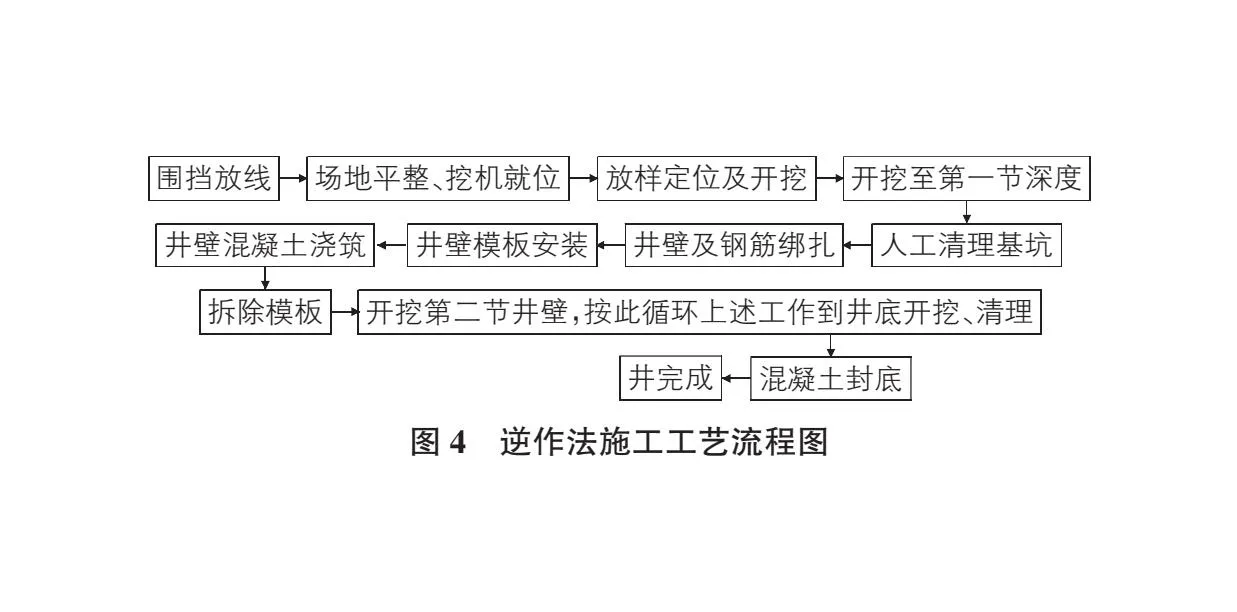

本项目所用逆作法施工工艺如图4所示。

3.3 逆作法施工过程分析

3.3.1 问题分析

排水处理:1号接收井所在井位地下水位较高,且不良地质层数较多、厚度较高,同时1号接收井不仅作为本项目第一段管道的接收井使用,也是其他段管道的工作井,所以需对1号接收井位置施打两排高压旋喷桩用做止水帷幕,和一圈工字钢作为地基加固措施,但是在实际施工过程中,还是出现积水严重问题,需要项目用水泵对施工井位进行24 h不间断抽水工作,不仅影响取土工作面而且增加了额外成本。

3.3.2 进度分析

高压旋喷桩:1号接收井共施工567根,两台高压旋喷桩机施工。共用时58 d,其中洞口加固桩与双排桩之间间隔11 d用于施打工字钢,实际施工47 d,平均每天12根。

工字钢:工字钢与高压旋喷桩交叉施工,共用时19 d,其中最后4 d与高压旋喷桩洞口加固桩平行施工。

逆作法:逆作法井施工用时46 d,共计13序,平均3.5 d 1序。

3.3.3 成本分析

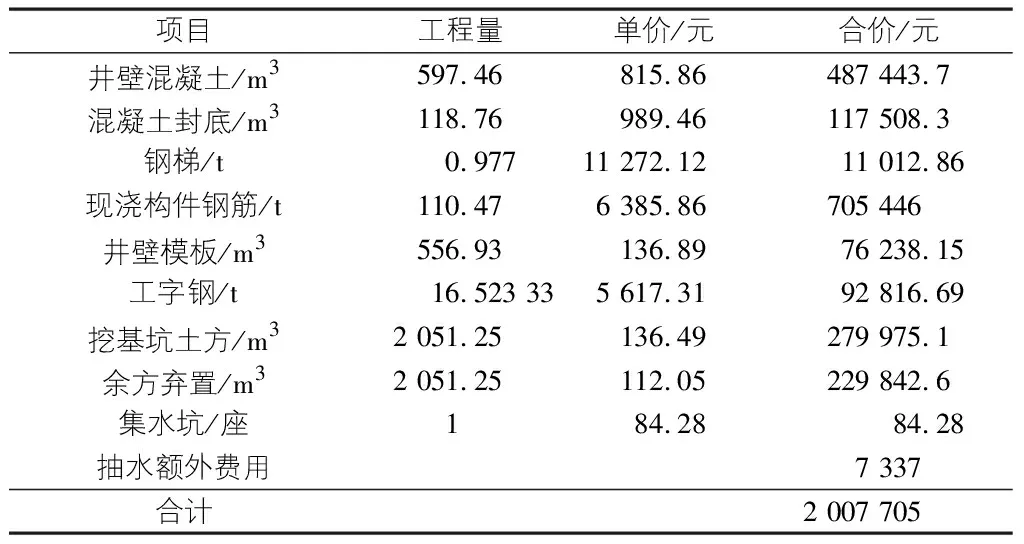

1号接收井主体成本分析表见表4。

表4 1号接收井主体成本分析表

1号接收井地基处理费用以及做井主体所需费用如表4所示,施打高压旋喷桩预计花费2 444 779元,做井预计花费2 007 705元。同理地基处理工程量受井位地质情况影响,与施工方法本身并无多大关联,不参与比较。仅将用作加固的工字钢纳入井身成本在方案比选中进行经济对比。

4 方案比选

4.1 工艺对比

沉井法需在地面上对井身进行浇筑,待井身达到设计强度后再对其进行下沉施工,地面浇筑过程需搭设脚手架,整体施工工艺较为复杂,但是安全系数高。所需施工面积较大,不适合在作业面积小的空间内施工。

逆作法采用开挖一层浇筑一层的方式施工,工艺简单,不需要搭设脚手架,井壁采用现浇混凝土,对环境影响较小,由于逆作法所有操作都在井内进行,无需大面积占用规划井外空间,可在小作业面空间施工。

4.2 进度对比

沉井法与逆作法成井工期对比见表5。

表5 沉井法与逆作法成井工期对比

如表5所示,1号工作井采用沉井法施工用时77 d,1号接收井采用逆作法施工用时46 d。仅对比成井施工时间,逆作法施工要比沉井法快31 d。沉井法进度慢的原因主要是地上浇筑井身过程中,脚手架和模板的安拆时间占比过大。

4.3 经济对比

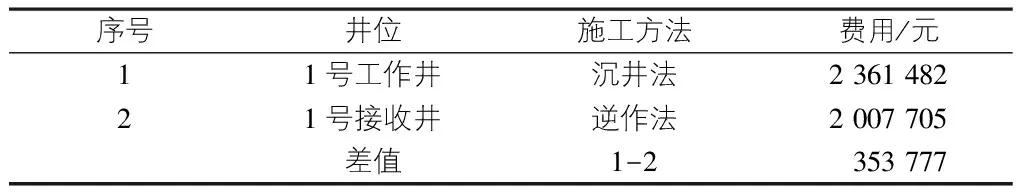

沉井法与逆作法成本对比见表6。

表6 沉井法与逆作法成本对比

如表6所示,1号工作井采用沉井法成井花费2 361 482元,1号接收井采用逆作法成井花费2 007 705元,逆作法施工所花费成本要比沉井法施工节约353 777元。

4.4 风险对比

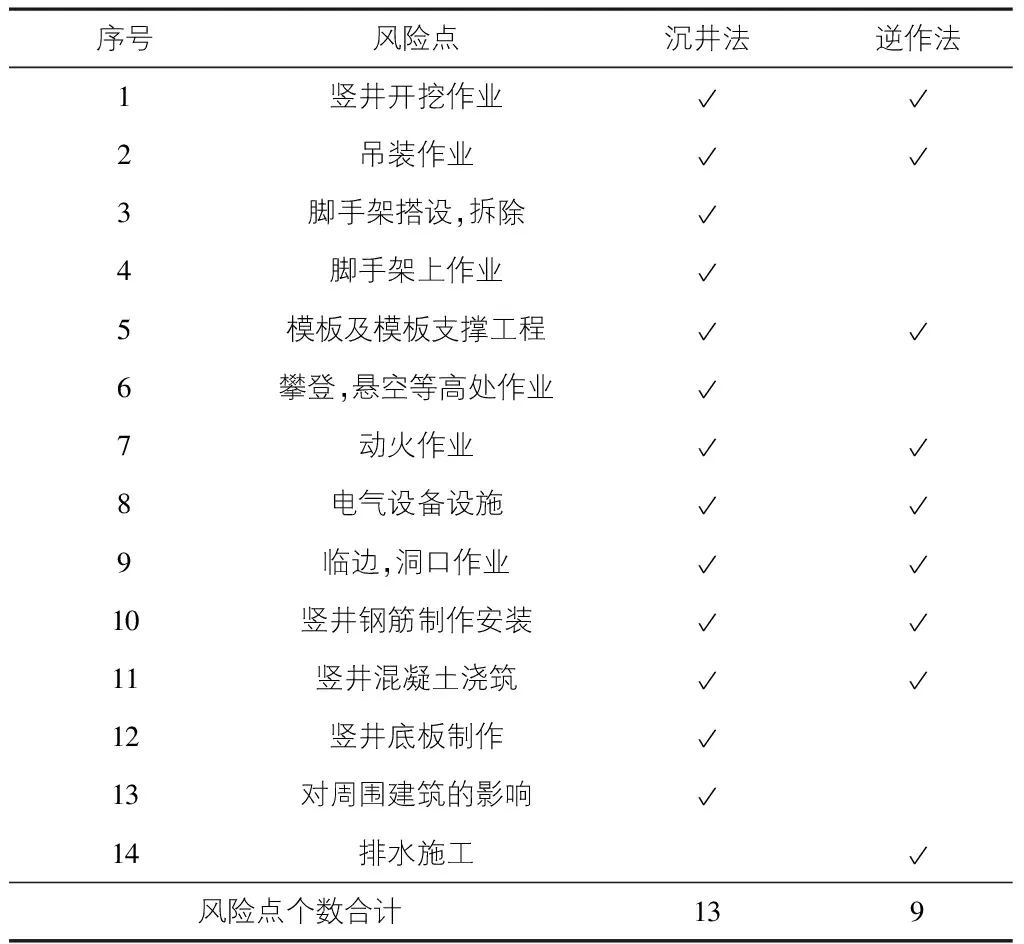

如表7所示,沉井法施工成井共涉及13个风险点,而逆作法施工成井共涉及9个风险点。比沉井法施工少4个风险点,所以在本项目中采用逆作法施工安全性要高于沉井法。

表7 沉井法与逆作法施工风险点对比

5 结语

从本项目实际的施工效果来看,在两种施工方法都允许的地质条件下,逆作法无论是从工艺、工期进度、经济、风险等多个方面都要优于沉井法,再加上后续井位的施工面积有限,且周边环境复杂,综合考虑下采用逆作法施工是最优解。同时本文得出的结论也为类似工程提供了参考意见,顶管工程用井一般作为临时性支护使用,而沉井法更适合作为永久性结构使用,若在地下管线铺设过程中施工用井无需作为永久性结构,且地质情况满足的情况下,沉井法和逆作法相比,采用逆作法施工是最佳选择。