安第斯山脉的绿色基础设施:高山人居的合作性景观设计策略

Monica Rivera-Muñoz 唐 敏

(1.萨里亚纳理工大学建筑学院,昆卡 010102;2.同济大学建筑与城市规划学院,上海 200092)

以“绿色基础设施”为核心概念,剖析了拉丁美洲的安第斯山脉地区的城市化不同历史进程中孕育出的传统绿色基础设施要素和体系。以秘鲁卡奇河流域的阿亚库乔的城乡结合区域为例,具体展现了在气候变化和政府规划职能不完全的情况下,当代高山人居需要基于传统智慧、与社区内外的多主体联动,在知识生产和转化过程中进行多维合作,才能推动绿色基础设施体系成型和运作,以应对人地和城乡发展不平衡的挑战。分析指出,绿色基础设施与高山聚落的空间社会文化密不可分。借助《安第斯城市化》项目,探讨了宏观流域、中观城乡一体化和微观社区尺度各自对应但相互耦合的的三种景观设计策略。上述设计研究和景观策略在安第斯山脉语境中展现了绿色基础设施的多样构成、综合作用和合作意义,并为中国的绿色基础设施体系建设提供借鉴。

高山城市主义;非正规社区;城乡一体化;合作生产的公共空间;拉美城市;测度绿色基础设施

中共中央办公厅和国务院办公厅在2021年印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,并在2023年更新的《新时代的中国绿色发展》,多次强调了多维度基础设施,尤其是绿色基础设施(green infrastructure)在新时期城乡绿色发展和人居环境改善中的关键作用。学界近期对中国的绿色基础设施及其相关概念①相关概念包括生态基础设施、景观基础设施等都有不同学者(例如翟俊)进行过详细分析。本文重点并非探讨概念的区别,而是从安第斯山脉的实践重新认识绿基的类别和作用机理。因此,统一使用绿色基础设施。的理论和技术体系进行了探索,主要分为三大方向:(1)在国土空间规划下对绿斑的识别和绿色用地指标的制定,用于管控土地利用并引导新的城乡结构[1-3];(2)挖掘生态系统(ES)复杂性和多样性,以蓝绿网络服务气候变化下人居健康福祉和生物多样性[4-6];(3)在存量更新中,对城市社区花园、滨江和乡建等微观及中观层面的实践进行探索,强调绿色基础设施在日常生活中的社会性和地方性[7-10]。此外,还有基于韧性、社会正义等分视角[11-12]或综合性的探索[13-14]。

上述研究中的绿色基础设施主要服务于中长期目标,而国土空间与下层规划传导或衔接不当、微观层面的众多探索与大体系脱节都是当前的问题。此外,对绿色基础设施相关概念和对国外经验的借鉴以西方理论和技术为主,忽视了占全球人口的大多数地区。在近20年中,全球南方(Global South)城市化中基础设施(水、道路、电、垃圾等)成为剖析城市化的最重要的视角之一[15],与现代性、社会环境公正、空间规划或非正规交织的社区治理议题相联系。Stephan等[16]对亚非拉的绿色基础设施的整体发展情况的回顾指出,大部分南方国家法定规划较弱的同时存在大量社区自组织建设和维护绿色基础设施;需要避免盲目照搬西方理论和经验,在地探索绿色基础设施定义、类型,和其对基本生存和生产的作用机理,提升气候变化下绿色基础设施对社会和生态环境的改善效果,并拓展多主体合作的创新路径。

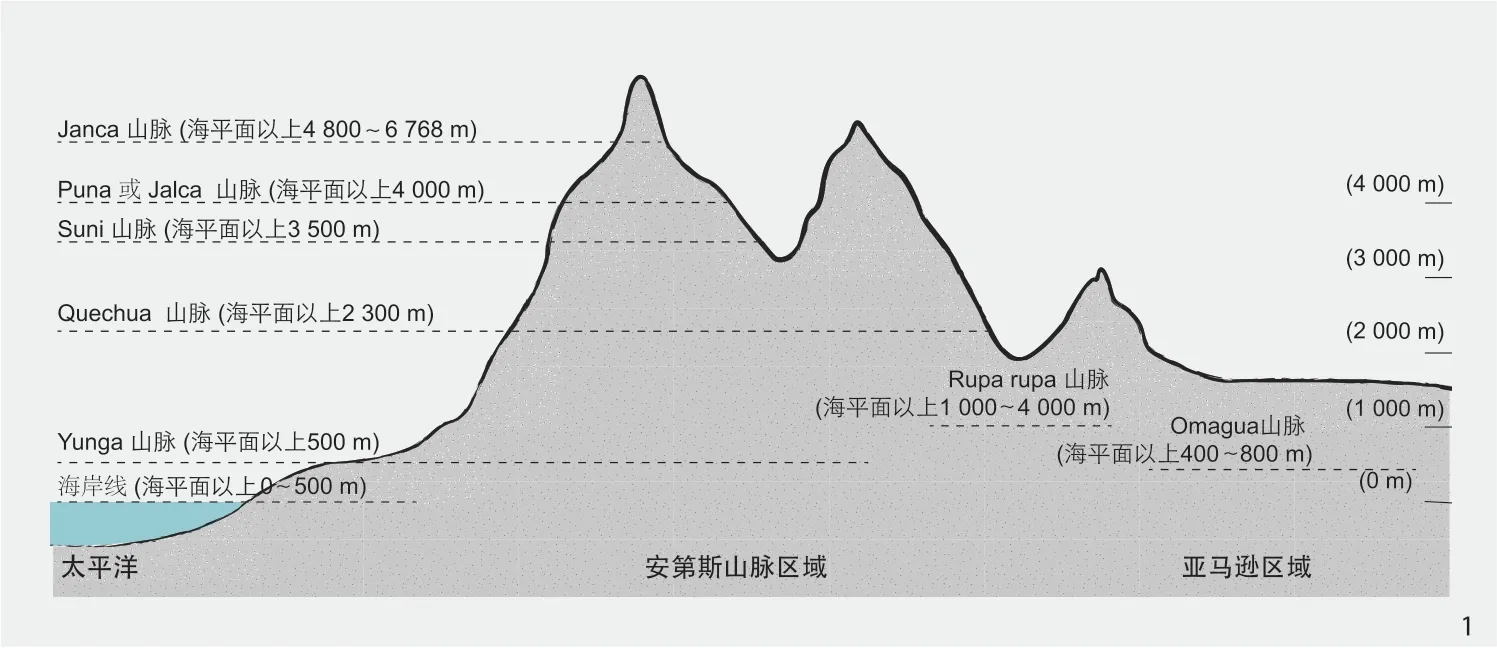

本文围绕“绿色基础设施”这一核心视角,以秘鲁山地为例,探讨安第斯山脉近期的“合作性(Collaborative)”的景观设计策略。安第斯山脉是世界上最长的山脉,跨越并连接了秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、阿根廷和智利等国家,蕴含丰富矿产资源。其广度在200~700 km,全长达8 900 km,平均海拔高度为3 660 m,大部分地区海拔在3 000 m以上(图1)。山水绿文复杂多样的特征孕育了紧密的人地关系,高山居民独特的山地社会文化和信仰将生命赋予这些山峰河流[17]。而高山人居历经早期帝国和殖民后殖民时期,山地自然资源与经济、社会、政治制度耦合。如此长时段的变迁中,绿色基础设施为何?其如何折射动态的人地关系和城乡关系?上述问题是在南美山地城市化进程中探讨绿色基础设施和未来可持续发展的重要切入点。

图1 安第斯山脉的高差塑造了八大生态地带Fig.1 Altitudinal variances in the Andes gives place to differentiated ecological floors

1 案例简介和核心概念界定

1.1 安第斯山脉山地人居孕育出的绿色基础设施

探讨何为传统或新兴的绿色基础设施无法脱离安第斯的城市(Andean cities)和安第斯山脉城市化(Andean urbanism)所展现的长时段的人地关系演变。高山聚落在15世纪前通常位于低海拔山谷,以农牧业为经济基础。后为解决水资源短缺和防御需求迁徙到海拔3 500 m以上的山顶水源附近,农作物也从玉米调整为适应高海拔的根茎类作物。从15世纪中开始,山顶和山坡聚落作为主要的人居形式,呈现出疏松的网络状空间结构。原住民巧妙地利用海拔差异形成的多样微气候,居住空间和特定农作物的耕种嵌入多样的山地中,并通过部落间的物物交换维系生活。高山人居与生产性景观和文化社会经济系统相互耦合。同时,部落也需要向帝国贡献贡品和劳动力,参与都城、祭祀和大型生产性景观和水利工程的集中建设。6至11世纪的泛安第斯国家(Pan-Andean State)和16世纪全盛的印加文明留存下的遗迹展现了复杂的城市规划、道路系统、生产性景观和其他工艺技术[18]。

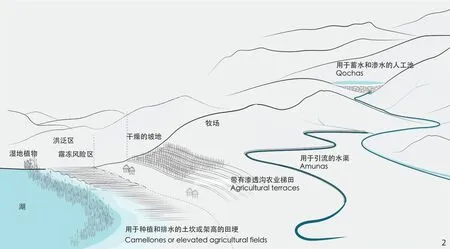

图2展示了用于蓄水和渗水的人工池(qochas①qochas指天然或人工池塘,在安第斯高原用于蓄水或渗水的目的。当这些池塘组成一个系统时,它们通过amunas沟渠相互连接,以便水流在池塘之间流动。)、用于引流的水渠(amunas②amunas是在雨季将自然溪流的水引入缓坡沟渠的系统,其目的是增加山坡的水渗透,延缓水流通过地形,以延长山下泉水在旱季的供水寿命。),以及带有渗透沟的农业梯田(agricultural terraces③农业梯田是一种古老的农田系统,通常由人工建造的平台或梯田组成,用于在陡峭的山坡上种植作物。这些梯田的设计旨在克服山地地形的挑战,使农民能够在有限的耕地上进行农业生产。)等体现了早期城乡人类住居、农业生产周期以及定居点建设和自然资源间相互匹配的关系[19],在安第斯山脉中留存至今,构成了传统的绿色基础设施。围绕绿色基础设施的合作生产孕育出了文化意义和社会结构。例如,原住民通过传统仪式和庆典感谢“大地之母(Pachamama)”对农业丰收的恩惠并保护居民免受自然灾害。这样的仪式既连接了人与自然互惠互利的关系,也加强了人与人的互助和团结。在高山人居社区中的绿色基础设施是共同利益集体劳作的成果——通过共同耕种、共建设施并组织节庆和活动等增强了社区内部强大的社会凝结力[20]。

图2 西班牙殖民前的水与农业生产相关的景观管理和改造系统Fig.2 Pre-Hispanic systems of landscape management and transformation for water and agricultural production

如今“安第斯城市”多指西班牙期间(1532-1821年)建立的殖民城市,新的基础设施出现服务于“宜居的山谷与荒凉的高地(valley and upland model)”[21]二元人居模式。南美本土学者认为,在“不断攫取”的策略下,殖民者未曾发展出平衡人地关系的绿色基础设施,而是通过植入基础设施对高山生态造成了持续的破坏,并试图控制和转化高山原住民。例如,通过西班牙网格式街道④到16世纪60年代,大约有14个主要的西班牙城镇和城市在安第斯山脉建立,占据了帝国重要城市面积的三分之一。此外还有70多个中等规模的城镇和村庄,几乎所有安第斯城市地区都位于谷底。西班牙帝国很大程度上依赖于这些山谷城市中心的广泛职能,包括行政、政治、经济和军事等。占领覆盖谷中原住民的定居点,将他们推向高处更加陡峭和贫瘠的土地;在高地上通过砍伐大量森林,建立矿区开采矿石,并在1570年实施强制性定居点。这些举措将谷中原住民驱逐至陡峭贫瘠的土地,破坏了自给自足的分散式高山聚落,将他们转为为矿区和城市内的劳动力。同时,殖民城市成为行政教堂和市场等经济政治中心;网格状的硬质基础设施引水入城,为早期的磨坊等工业生产服务;城市周边肥沃的土地供给殖民者食物。高地变成了边缘和附属的景观,为山谷中的资本积累提供源源不断的矿产资源和劳动力。

1.2 安第斯山脉绿色基础设施的当代挑战

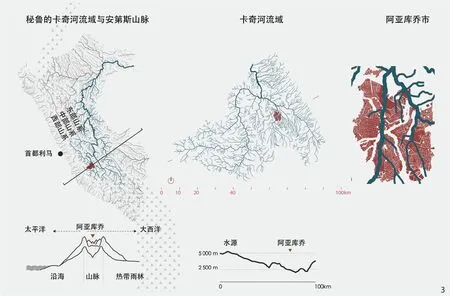

殖民时期“中心—边缘”的二元人居模式导致了城乡之间的权力、资源和机会的不平等。例如,1821年秘鲁独立后,西班牙后代依然掌握了大片肥沃的土地和城市资源,高山上的新聚落居民缺乏,就业人口外流。自20世纪50年代以来,快速城市化导致了发展的不均衡;20世纪80年代的全国武装冲突⑤阿亚库乔山区从1980年起经历了20年的武装斗争、大量农民流离失所。1980年,秘鲁政府遭到了夺取政权的武装斗争和恐怖主义势力的威胁,这些势力控制了阿亚库乔市的高地。1982年,这些地区的原始居民决定与武装势力对抗,以重新获得独立。这场战斗在这一地区造成了将近2万名受害者。和经济衰退加剧了当代城乡和人地关系的双重危机。本文案例卡奇河流域(Cachi river)的阿亚库乔(Ayacucho)(图3)是一座建于1540年的西班牙殖民城市,位于流域半干旱盆地内建立的。其城市人口在1980-1992年增长了60%,并在过去十年内增加了6倍。涌入的移民多落脚于城市边缘的地形陡峭地带,形成大量缺乏公共规划,被政府视为“非正规”的社区。

图3 案例的重点关注区域。Fig.3 Location of the study case.

卡奇流域城乡和人地关系失衡表现如下。森林砍伐导致的水土流失和气候变化引发的季节性暴雨、洪水、山体滑坡,以及供水不足问题。高山冰川、天然湖泊和蓄水池是半干旱地区的水源,受到冰川减少、气温升高和降雨变化的影响,难以满足下游城市和人口扩张的需求[22]。因此,高山作为世界自然的储水塔而衰退[23]。阿亚库乔地区政府供水偏向城市中心,忽视高地和城市边缘,直接威胁到这些定居点的人身财产和基本生存条件[23]。在最缺水的地区,居民依靠自组织安装水龙头和水管引水。

非正规社区和气候变化下失衡是在当代安第斯山脉语境中探讨绿色基础设施必须直面的挑战。然而,2000年后逐渐建立的三层规划体系(国家、区域和环境规划),相互交错重叠的法规,成立于2001年的国家规划机构CEPLAN没有足够的决策权和协调力来应对上述挑战[24]。三重规划体系具有碎片化和重叠的特征,采用静态的区域划分并独立制定规划的各级机构,上层策略的横纵向传导不明确,中央政府优先发展经济的目标与地方资源不匹配[25-26]。2018年,秘鲁颁布《气候变化框架法》强调“在设计减缓和适应气候变化的措施时,需要重视和活化原住民族的传统知识,及其与自然和谐发展的愿景”,具体做法却是政府提供材料,非政府组织提供技术支持,社区提供必要劳动力。可见,秘鲁语境下当代绿色基础设施议题不得不依赖合作的知识生产。

2 探索“合作生产”路径

本文中的合作生产有三重含义。首先,是新兴实践需要与传统知识合作。其次,是社区内外多主体间的合作;再者,是在地知识的生产转化和升级过程中的综合性合作。

当前安第斯山脉的高山原住民和在地组织成为用传统智慧实践绿色基础设施的先行者,他们遵循更广泛的宇宙观,通过互惠的集体劳动形式,在高山领土上开展自行合作建设低技的绿色基础设施[27-28]。例如,在当地深耕了30年的“农牧业发展中心(CEDAP)”强调,传统智慧中的景观和水资源管理有赖于社区的运营和维护,因而离不开对人和社区的培育以及对合作生产的关注[29]。该组织除了在水源种植云杉树林,建造系列的人工池之外,还积极训练当地青年领袖,为妇女赋权,并加强社区参与景观规划的能力[30](图4)。

图4 通过“集体劳作”的社会机制,高山聚落的社区正在建造人工池Fig.4 Ancient social structures for communal work like the faena are still activated as mechanisms to transform the landscape, like for the construction of artificial qochas

除了上述在水源附近的重建蓄水和引水系统行动外,合作性生产的绿色基础设施也需要考虑下游景观资源的消耗,将城乡边缘的非正规社区作为景观和社会大系统的一环以应对人地和城乡的当代问题的挑战。这正是本文的重点关切,也是由鲁汶大学(KU Leuven)团队①本文的两位作者都是鲁汶大学的城市中心的博士,其中第一作者深度参与并引领《安第斯城市化》项目,通讯作者在鲁汶期间积极参与工作坊相关的讨论。、顺应社区组织CEDAP和当地政府在阿亚库乔发起的“安第斯城市化(Urban Andes)”设计研究项目的核心目标。项目以2018年、2019年在阿亚库乔举办的国际城市设计研讨会(IUDW)为平台,通过绿色基础设施为核心议题连接多主体的路径,试图有效整合不同的主体的知识(包括研究者的学术知识、建筑和景观专业实践者的设计知识,以及在地机构和社区在过去的景观改造实践中积累的传统知识),并发挥其合作潜能。研讨会集结了24位来自于城市规划、景观设计、环境工程、土壤力学、化学、土木和生物领域的多学科专家、当地政府,以及在所研究区域长期开展活动的非政府组织和社区代表。

项目的第一阶段重点揭示了卡奇河流域生态循环过程中的复杂系统,并探索了可以促使各种复杂系统(水、食物、生产等)实现平衡的行动方案。第二阶段通过与当地规划机构、公共机构和社区的协作,为城乡边界的非正规社区制定了参与式的城市和景观设计策略。例如,项目在社区组织了前期的信息传播活动,邀请居民参加设计,并在工作坊阶段方案提出后公共展览和讨论会等。在此基础上,CEDAP联合寻找资金和合作者,探索研究和设计的进一步深化和落地。下文将具体围绕“绿色基础设施”的流域、城乡边缘和具体社区节点尺度分析项目内涉及的三种合作性的景观设计策略。

3 合作性绿色基础设施视角下高山人居的景观设计策略

3.1 策略一:测度改善流域尺度下的水文资源与人居景观的耦合

为应对干旱季气候、陡峭的地势和稀缺的水资源,第一个景观策略的关注点是测度并活化原住民对于绿色基础设施的传统知识,理解高低海拔流域中已有的绿色基础设施系统,并在此基础上,通过设计策略加强水资源循环的同时注重具有生产性和社会性的景观协作生产。

由于缺乏针对绿色基础设施的规划文件和官方资料,测度流域中的复杂系统依赖于深入的设计研究对在地知识的汲取吸纳和转化。作为在地扎根的民间组织,CEDAP不仅提供建设物质基础设施的技术支持,还和村民合作生产在地的知识。例如,工作坊的参与者在CEDAP的组织下拜访高山的原住民社区,对有关流域中的水资源体系、灌溉农业中以提升生产力为目标的中小型绿色基础设施进行了分门别类的调研。

在测度中,图绘(mapping)是一项用于将不可见知识具像化,并在设计研究中进行不断进化的重要工具。“交谈地图(mapas parlantes)”作为大众的地图,图绘和口述基于居民的生活经验,集体总结并探讨问题和需求,以制定高山人居环境的长期发展愿景(图5)。而针对人居环境绿色基础设施复杂系统的图绘贯穿着设计研究不同阶段的合作[31]。景观建筑规划等专家发挥专业能力,凝聚并重绘原住民的日常知识、经验和愿景。这样强调在地知识的测度方式顺应了20世纪80年代以来不断发展的“反地图(counter mapping)”[32]和“激进制图(radical cartography)”[33]等运动,和图绘景观性复杂系统的先锋性实践[34]。测度需要多主体共同合作“发现(finding)”传统或在地的知识,共同建构代表未来愿景的“构建(founding)”新兴知识回馈当地社区[35]。

图5 阿亚库乔一个农村社区的成员正在进行图绘练习的展示Fig.5 Exposition of one cartographic exercise by a member of a rural community in Ayacucho during the IUDW

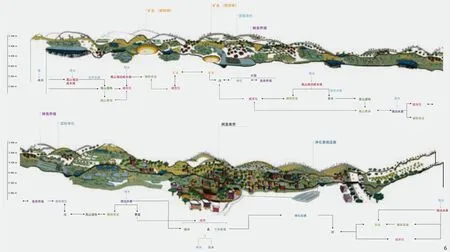

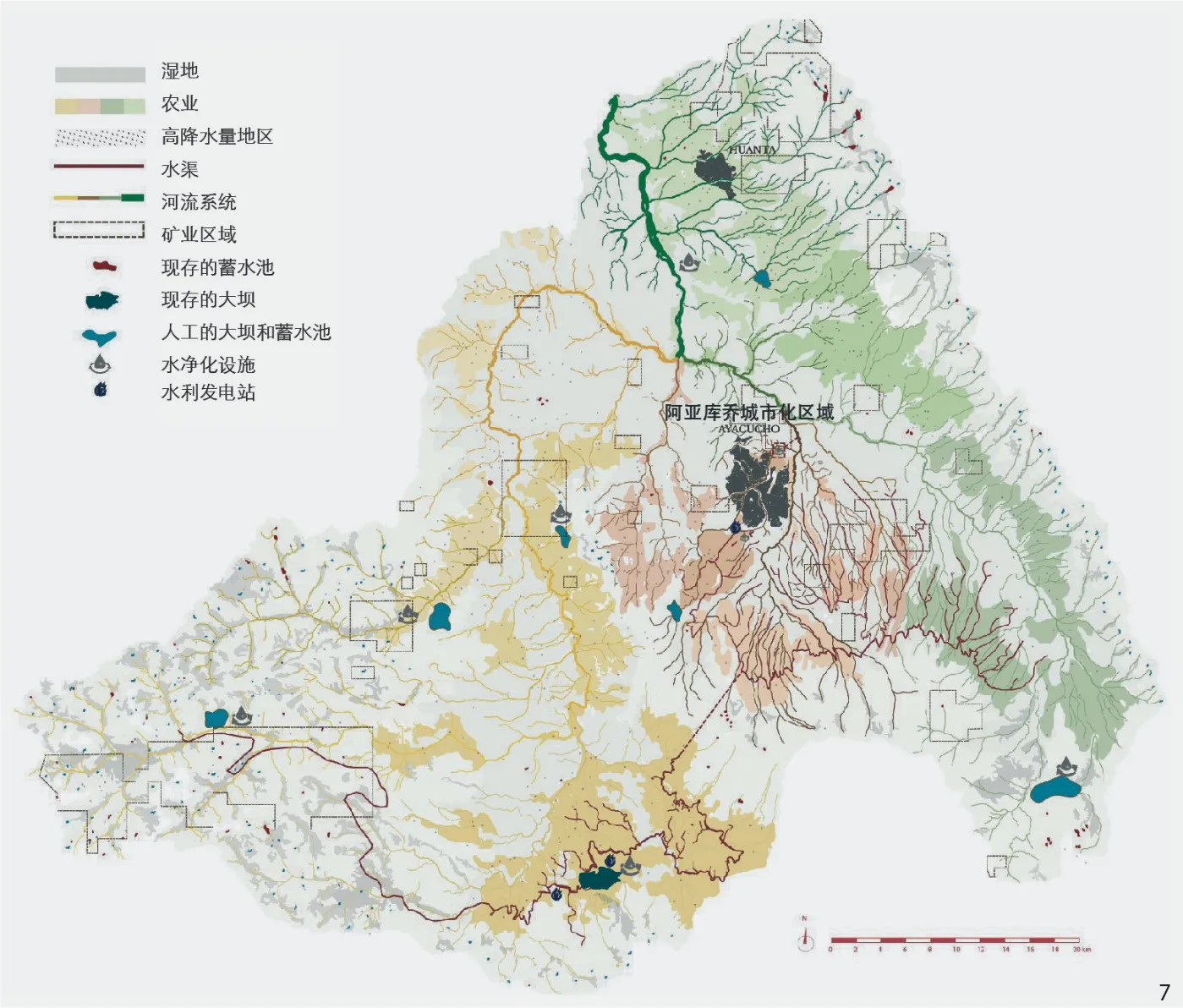

比如,图6从剖面的角度剖析了自高山水源至城市低地间,各个海拔高度的集水区、湖泊、湿地和河流等水系与农业生产、食品以及其他资源方面的关联系统。流域源头是水资源产地,也是原住民和农民社区的家园,保护自然生态和水源将直接作用于低地居民用水的确保。剖面视角不仅帮助理解不同海拔的微气候下的生产(例如高海拔的矿区),并可以剖析水系要素和其流动而激发的生产生态系统的运作。鸟瞰视角(图7)基于多维度的复杂系统间的关系进行深入分析后,提出综合改造的设计策略。

图6 卡奇盆地深剖揭示了不同海拔人居环境的相互关联Fig.6 The deep section through the Cachi basin exposes the interconnectedness across the territory

图7 卡奇流域景观改造综合策略,包括系统灌溉、修建人分工蓄水池,以及促进全流域内的农业和畜牧业活动Fig.7 Cachi watershed: combined strategies of landscape transformation like systems irrigation, creation orqochas, and agricultural and livestock activities stimulated across the Cachi watershe

结合CEDAP一直以来在测绘水系和绿色基础设施分布以探讨水资源的保护方案的同时积极协助构建农产品市场网络,加强农村青年在景观规划与发展方面的能力,这些图仅代表了流域尺度的综合性图绘分析和设计策略的一部分。设计策略在绿色基础设施体系内植入人工元素(蓄水或生产性景观),促进各个部分的循环价值和能动性,在保护自然资源的前提下提高社会经济效益。此外,这些展现了流域尺度复杂系统的多维度图绘集成了跨学科专家的场地调研和当地社区的日常经验、在地知识和共同愿景。它的另一个作用是为后续对接规划做好了基础。

3.2 策略二:识别城乡边界的景观类型、构建可呼吸的斜坡

城乡边界区域是卡奇流域城乡和人地关系失衡的重点。第二个设计策略在中层尺度关注新的绿色基础设施渗透改善城乡交界处的非正规社区,并控制其无序蔓延的作用。设计研究先识别阿亚库乔城乡交界处的景观特点和风险,将其分为三种“景观特征(landscape figures)”。然后,以水流路径和河道为中心,与流域尺度加强水资源和水循环的策略呼应,有针对性地逐步重建城乡交界区域的水渗透性和水循环体系。

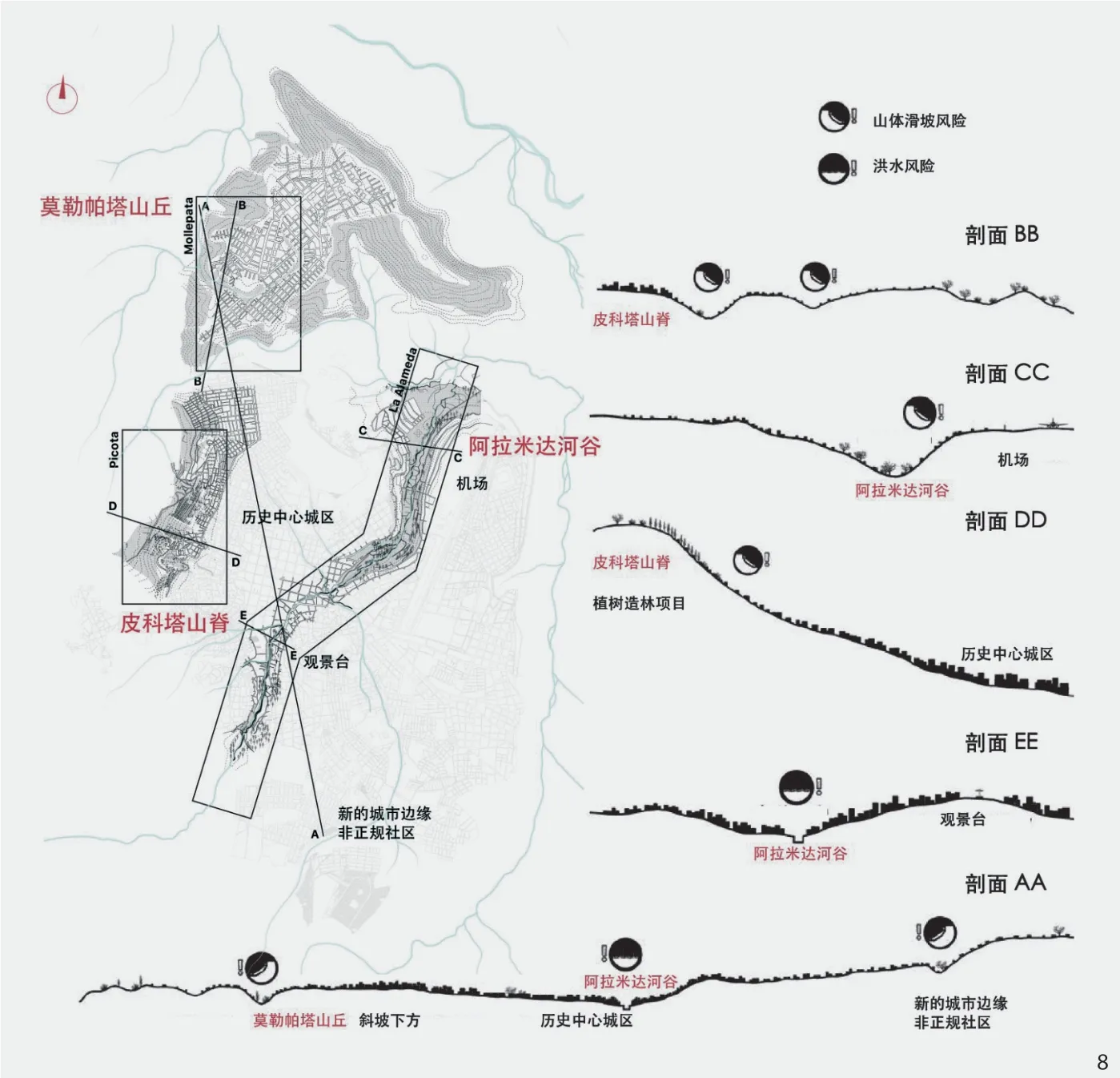

如图8所示,阿拉米达河谷(Alameda Valley)是第一个景观类型(剖面AA、CC和EE)。河谷从西南向东北延伸,将城市分成两部分。在1540年的殖民城市中,河道曾是城市居民生活的中心,现在被狭窄的混凝土渠道所替代,导致河谷城市面临污水处理能力溢出、缺乏雨水排水系统以及固体废物污染等问题。城市西部边缘的皮科塔山脊(La Picota Ridge)代表第二景观特征(剖面DD)。作为最早的边缘非正式定居点,居民对土地的侵占不断扩张至更陡峭的区域。降雨后常发生侵蚀和山体滑坡事件,对下游城市中心构成威胁。2009年的泥石流和山洪灾害导致10人死亡18人失踪,当地政府开始实施雨水排水系统,但仅限于山谷中的历史城区,皮科塔山脊非正规社区仅部分修建挡土墙。第三景观特征代表是莫勒帕塔山丘(Mollepata Hill),位于市中心北部的深谷内(剖面AA)。尽管有新兴社区建立,但整个区域只有一条公路与外界连接,因此与城市建成区和水文系统隔离。山丘独特地形成为雨水和废水管理的绝佳试验地。

图8 研究区域中的三个景观特征Fig.8 Three landscape figures for future envisioning

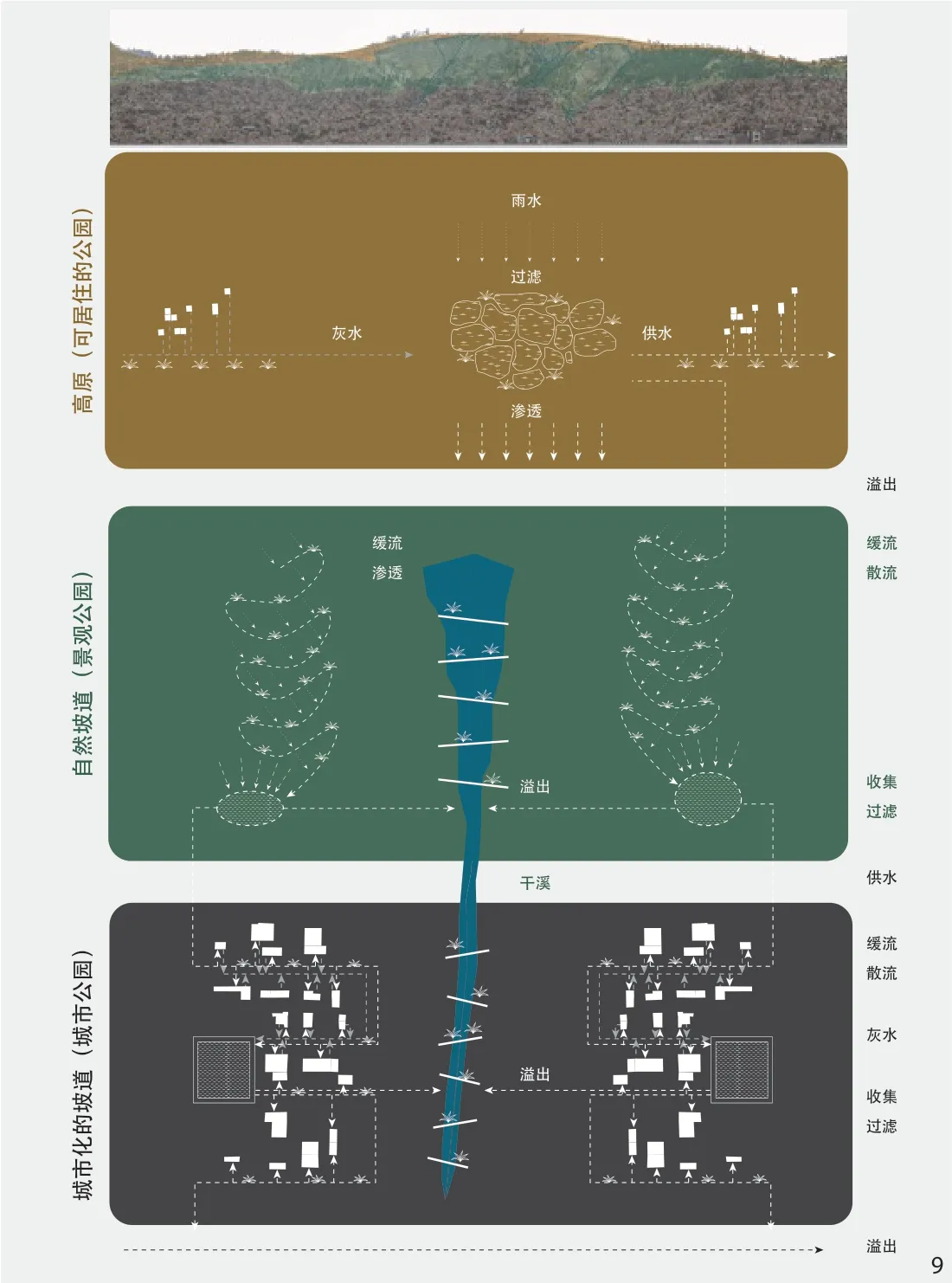

鉴于篇幅限制,3.2节和3.3节将重点围绕皮科塔山脊这一案例。为应对山洪和山体滑坡风险,皮科塔山脊的非正规社区需要采用多样的空间策略提升山脊的水土稳定性和居住环境质量,同时控制空地被侵占和扩张建设。中观尺度的景观策略以“可呼吸的斜坡(living slops)”为目标,旨在8年时间内将皮科塔山脊整体转变为城市边缘的综合型绿色基础设施,通过生产性的景观结合社区参与营造的口袋公园等设施,将危险的斜坡改造为资源保护和宜居生活的场所。为实现这一目标,设计策略将皮科塔山脊分为三类地形:高原、自然坡道、城市化斜坡,重点干预干涸的河道及其周边节点,在构建水循环、防止无序建设蔓延的同时促进具有生态景观和社会意义的综合性体系。如图9所示,水循环包括水的过滤、渗透、减缓、分散、收集和再利用等复合功能。

图9 皮科塔山脊的非正规社区在斜坡上的生活和景观环境Fig.9 “Living slopes” for La Picota

3.3 策略三:逐步建造的复合的绿色基础设施

基于社区居民的远景,策略三的目的是通过在社区尺度植入新的绿色基础设施,耦合景观、空间和社会文化,设计策略的主要特征之一是基础设施的复合功能。通过改善和逐步恢复扩大公共绿地,加强斜坡在水和行人的连通性与流动性。同时,善用水循环的不同步骤,控制斜坡的水土流失,加强与居住排水系统的联动改善生活环境。

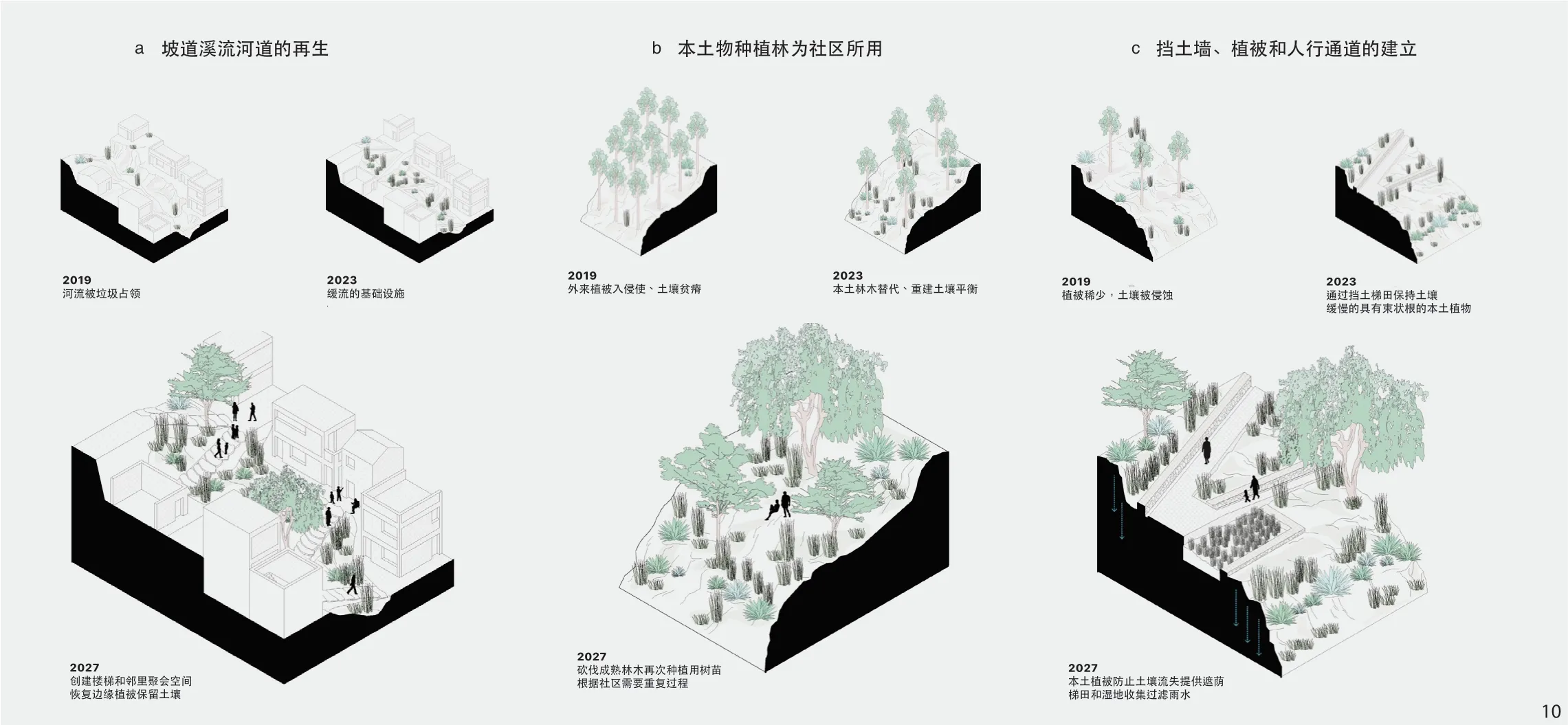

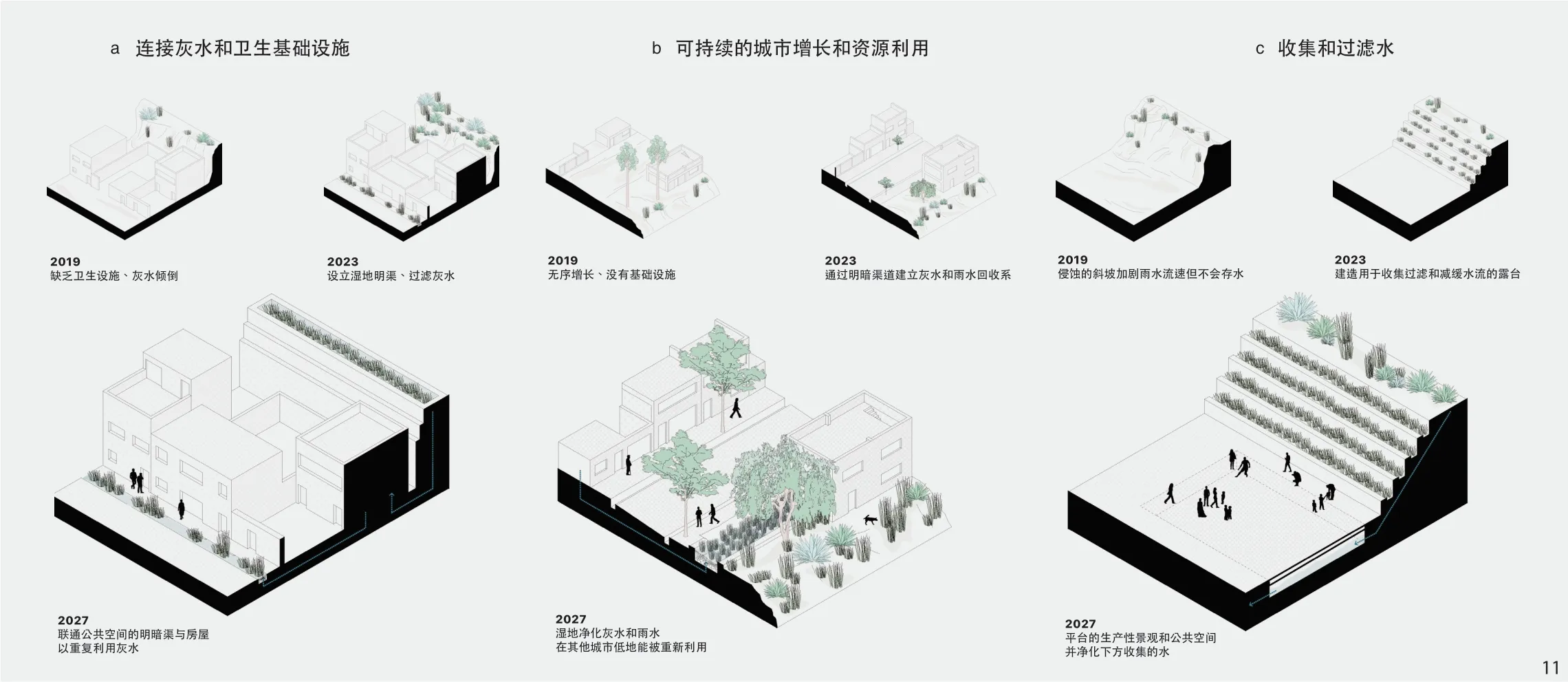

例如,图10的三个节点更多是细化策略二的“可呼吸的斜坡”下各个节点的短期、中期和长期设计愿景的具体做法,以河道为重新的场所营造能应对雨季时的较大水流量和该地区日常缺水和资源匮乏的情况。图10-a和图10-c分别将水道和行人道和高差结合,促进绿地逐步恢复的同时打造综合性的设施。

图10 拉皮科塔恢复绿地、阻止水土流失和改善土壤保水性的策略Fig.10 Strategies for recovering green areas, stopping erosion, and improving soil water retention at La Picota

图11强化了雨水和灰水的相互关系。图11-b正是通过逐步建造绿色基础设施对雨水进行收集和过滤,并将过滤后的水资源再利用于下坡街区的绿化养护,以缓解水资源分布的空间失衡。而图11-c则展示了另一种传统技术,即鼓励集体修建水井,以用于减缓雨水流速和过滤,使雨水可以储存在地下水层中,供干旱季节使用。这些节点的设计方案旨在促进绿地的逐步恢复。方案还强调通过一些小型公共建筑工程(比如小径和楼梯的路缘石),推动日常休憩空间和用于社区集会开放空间的场所营造。

图11 城市化地区的污水和公共空间管理战略,以在 Picota 阻止水土流失和提高土壤蓄水力Fig.11 Strategies in urbanized areas for managing grey water and public space, and stopping erosion and improving soil water retention at La Picota

上述设计策略的另一个特征是强调“逐步建造(incremental development)”的时间性和社会性。预期使用8年时间用来逐步发展绿色基础设施,并同时营造社区生活的场所和培育社群。这些过程采用传统高地的绿色基础设施的“集体劳作模式”,鼓励社区参与景观的日常维护和持续性生产,使得景观节点融入当地社区社会文化日常,推动其从绿色基础设施向社会基础设施的自我转变。这在本质上非正规社区自身的营造逻辑共通。因为所有非正规社区的居民会逐步改善自己居住环境的材料、增建或改造住房。这一景观策略将蕴含在高山人居传统社会中的自建实践与集体劳作与城市边缘的非正规社区结合,从微小的改造行动开始辐射至(绿色)基础设施的渐进完善。至此,高山人居的公共空间逐渐累积,并发展出作为绿色景观和社会基础设施的双重内涵。

4 结论与讨论

卡奇流域和阿亚库乔周边的合作设计研究工作中对“绿色基础设施”的分析、干预和景观策略,为安第斯山脉的高山人居的可持续发展提供了经验和反思。

本文首先提出了“何为绿色基础设施”这一本体论问题。对安第斯山脉长时段的人地关系变化过程的分析指出,绿色基础设施必须因地制宜,且随着人居和城市建立中社会、空间以及景观的交互而变化。不仅是高山人居的物质环境立于景观之中,高山原住民社会的社会组织、劳作方式以及宇宙观也是绿色基础设施的重要部分。因此,绿色基础设施的构成要素功能类别多样,关键在于各种要素如何在复杂体系中协调运作,发挥综合性作用。本文提出的三种景观设计策略采用循序渐进的方法,相互紧密衔接。策略一通过在地深度合作,测度各类自然和人工元素,并通过绘图整合展现改善社会经济景观复杂系统的运作;策略二识别城乡交界区域中的空间类型和风险,以河道为中心串联并改善不同地形下的水土条件和居住环境;策略三强调节点的复合功能,调动社区力量善用逐步建造。其中,新兴元素均结合传统智慧。新兴的绿色基础设施作为综合性体系,具有多样性和多主体性的特性,体现了人地和城乡关系各时期的特征。

面对弱政府和弱规划,本文案例的绿色基础设施所蕴含了自下而上的特征和合作的本质,促使对“谁的知识”这一知识生产的主体问题和知识转化及跨地域的传播的进行反思。由第三方推动的高山乡村绿色基础设施共建和《安第斯城市化》项目都是从传统人居关系中获取经验,集结多方参与,发展城乡一体化的多尺度综合性设计策略和行动。案例强调“何为知识和知识为何”,揭示人在环境中的居住形式和实践推动环境营造的能动性。然而,针对阿亚库乔的设计策略,尤其是非正规社区集体劳作,不一定适用于安第斯山脉全域人居环境[36-37],其风险因社区构成和政治动态而异①例如,本文第一作者在自己的博士论文中分析了厄瓜多尔安第斯山脉中昆卡和周边的城乡社区与本文的秘鲁案例有所不同。。目前,《安第斯城市化》项目仍在进行,项目不光致力于探索提议安第斯山脉地区的水与景观和住居方案;同时借由工作坊平台,与地方当局、社区组织以及社区居民保持紧密联系,并寻找长期合作机会和新参与者,以推动设计策略的深化和落地。

本文也是厄瓜多尔和中国的两位合作研究者的成果,望以此为中国学界拓展来自全球南方的在地性经验并探索未来南南知识合作的可能性。对于中国正在建立的绿色基础设施体系,本文对传统文化较强、人口密度较低和制度不完善的区域,从空间对象范围、目标和工作机制上有一定借鉴意义。案例强调了绿色基础设施有别于绿斑,其非物质性层面的要素和作用必须通过在地识别、分析并汇总,有向上传导的潜力。同时,案例突显了基于社区日常实践的中短期目标,在绿色基础设施复杂体系工作机制中发挥了关键作用。最后,案例蕴含的多层合作性工作机制,无论是自下而上、自上而下,还是两者结合,都值得深入思考,方能进行因地制宜的创新。

注1:图3改绘自BLANCQUAERT L, DE CLERCQ E, HAWER T, et al.Rethinking Urbanisation in Ayacucho,South Andes of Peru[D].Leuven: University of Lueven Faculteit Ingenieurswetenschappen, 2019,图4-图7源自IUDW 2018设计工作坊,图8-图11改绘自IUDW 2019工作坊资料,其余图片均由作者绘制。

2:两位作者对文章的共同贡献分别如下。Monica组织并深度参与两次在地工作坊及相关研究、教学和图绘。唐敏主要负责本文的材料组织、沟通和写作。

致谢:中文写作过程中受到西南科技大学拉美研究中心崔忠洲老师和清华大学的黄梦君同学的帮助,特此表示感谢。