话说历史地理视角下的北京胡同

王越,北京地理学会秘书长、北京学研究所特约研究员。1965年毕业于北京师范学院(现首都师范大学)地理系。先后任中国人民警官大学六系副主任、高级工程师,北京地震局宣教中心主任、政策研究员。致力于人文地理、地震和北京文化研究。著有《奧运北京丛书·人文北京》《源远流长话胡同》《胡同与北京城》等。

北京的胡同,承载着鲜为人知的历史,丰富多彩的胡同名儿,蕴含着北京不同的地域文化。胡同里蕴含着很多文化记忆,胡同文化为我们带来怎样的启示?

胡同,是我国北方地区对城市中小巷的俗称。胡同二字的使用,不仅仅是北京,在天津市,河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江等省的城市中也广泛使用。宋金元时期,元大都城里的街道,官府按大街、小街、火巷、弄堂分为四级。其中,大街和小街是全国街巷都使用的通名,对下两级窄小的通道,则选择了南方街巷的行用名“火巷”和吴音“火弄”(弄堂);而民间则流传把火弄按北音念为“胡同”,元版本《老乞大》记为“胡洞”,北曲流传由汉语胡同派生的形容词锦胡同、花胡同、血胡同。经考证,在《房山石经题记》《金史》《析津志》《元一统志》等史书里,除巷以外并没有火弄或胡同的记载。这种官府使用火巷和火弄,民间流传胡同的局面,直到明朝才得以解决。

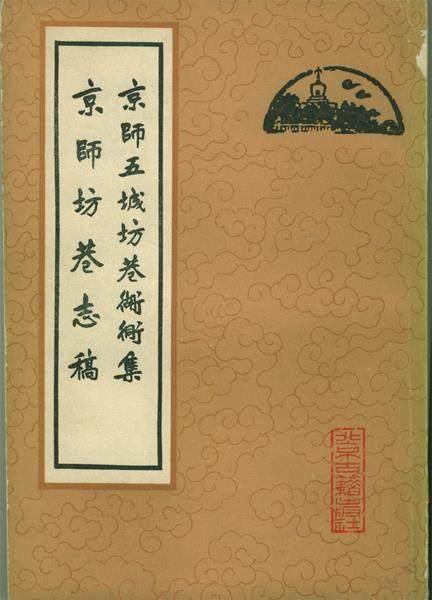

在北京的历史上,最早对胡同进行收集和介绍的,是明张爵编写的《京师五城坊巷衚衕集》

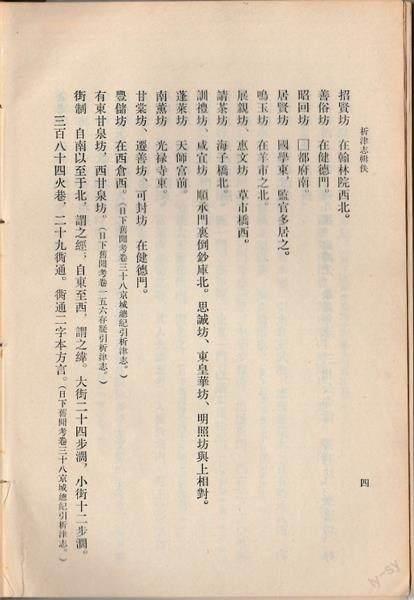

明人张爵编写的《京师五城坊巷胡同集》,作于嘉靖三十九年(1560年)。这本书记述了明北京五城33坊的名称、位置和各坊的街巷胡同。明嘉靖朝兴建外城,北京城形成“凸”字形结构,按东、西、南、北、中五个方位划分为五城,设五城兵马司。各城有指挥一人、副指挥四人,负责指挥巡捕盗贼,疏理街道、沟渠及囚犯,火禁之事。当时的五城,以正阳门(前门)内皇城(今故宫)两边为中城;宣武门内街西往北至城墙并西关外为西城;崇文门内街东往北至城墙并东关外为东城;北安门(今称地安门)至安定门、德胜门里并北关外为北城;正阳门、宣武门、崇文门外为南城。书中不仅附载京师八景、古迹、山川、公署、学校、苑囿、仓场、寺观、祠庙、坛墓、关梁,还绘制了京师五城街巷总图,堪称北京胡同第一书。①

在这本书的自序里,张爵特别叙述了自己收集胡同的过程,“予见公署所载五城坊巷必录之,遇时俗相传京师衚衕亦书之,取其大小远近,采葺成编”。由此印证了这样一个事实:张爵虽然收集了北京胡同,但却不是胡同二字的创始人。说明从明朝开始,才把流传在坊间的胡同记载到文书里,使胡同成为正式行用的街巷名称。不过明代胡同的写法比现在复杂,在胡和同这两个字外面都加有“行”字,写成“衚衕”,表示胡同是可以让人随意行走的小巷。直到清末,因衚衕两个字写起来不方便,才有了简写的“胡同”。

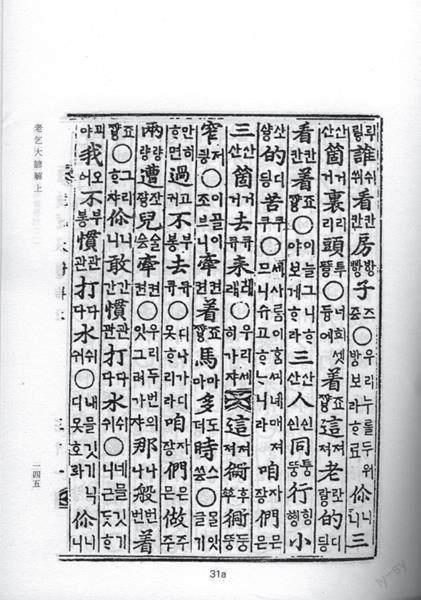

1998年,韩国发现元代古本《老乞大》,竟让我找到明朝以前“衚衕”的写法,是汉语“胡洞”

笔者从1980年起,参加《北京地名志》的调查和条目编写,一直对胡同苦苦探求。令我庆幸的是,收藏到汪维辉先生编的《朝鲜时代汉语教科书丛刊》。在该书的古本《老乞大》影印本中,竟让我找到了张爵以前“衚衕”的写法。②③

《老乞大》出书于高丽朝末期,即中国的元末,是朝鲜时代最重要的汉语教科书之一。“乞大”指中国,据说意为契丹,原指建立辽国(916-1125年)的契丹人,金灭辽后,契丹便成为中国或中国人的代名詞。“老乞大”就是老中国通的意思。该书采用对话方式,记述了几名高丽客商与中国王姓的辽阳人结伴去元大都(今北京)做买卖的过程。明朝建立后,汉语发生变化,遵照李朝国王的指示,于1483年邀请明朝使臣葛贵等对古本《老乞大》进行修改,由朝鲜语言学家崔世珍作出谚解,并在1507~1517年间刊行,是为《老乞大谚解》。此书中,已使用“衚衕”二字,比明张爵《京师五城坊巷胡同集》早50年左右。

1998年,韩国庆北大学南权熙教授在整理大邱市一位私人藏书家的藏书时,发现了明使葛贵修改前的元代古本《老乞大》。该书都是地道的元代北方口语,证实元人用汉语说话,元人语是汉语,对研究元代汉语和社会具有重要价值。书里称本国为“高丽”,北京称“大都”,辽阳称“东京”,胡同为“胡洞”。《老乞大》中“胡洞”的发现,解决了“胡同”一名,由吴语“火弄”到北音“胡洞”,再到明代正式定名的“衚衕”、清末简化为“胡同”的演变过程。

元代古本《老乞大》

恁自依著我,留一个看房子。

那般者,咱每留谁看房子?

恁三个里头,著这老的看者。

三人同行,小的苦。咱每三个去来。

这胡洞窄,牵著马多时,过不去。咱每做两遭儿牵。

★★

《明版本老乞大》

你自依着我,留一个看房子。

那般着,咱们留谁看房子?

你三个里头,着这老的看着。

“三人同行小的苦”,咱们三个去来。

这衚衕窄,牵着马多时过不去,咱们做两遭儿牵。

★★

(注:重点号★★为作者所注)

对照元明两个版本,明显看出“衚衕”的早期写法是“胡洞”。《老乞大》中还记有“过的义州,汉儿田地里来,都是汉儿言语”,说明“胡洞”一词由来已久,到元代时已在华北、东北地区广泛使用,至少在元代以前几百年即已出现。

另,元版与明版的内容基本相同,但在语音上,由“咱每”变为“咱们”、“恁” 变为“你”、“著我”变为“着我”、“胡洞” 变为“衚衕”。由此,可明显看出不同时期北京语言的变化。

衕、衖、弄、胡同的历史沿革

宋代,城市管理由里坊制进化为街巷制,致使“巷”的地位空前提升,小巷衕、衖、弄、胡同得以用文字形式记录下来

中国古代城市管理执行“营国制度”和“里坊制度”。按照《考工记》中的“营国制度”,王城每面设城门3座,城内街巷平直,在相对的城门间形成三经三纬的南北、东西九条大道,配以与之平行的南北和东西的次干道,结合顺城的环涂构成棋盘式道路网。在棋盘式道路网内,划分出大小方方正正的闾里,里内四周砌有高大的围墙,闾里中的道路称巷,胡同是里中通向闾巷的小巷称衕。

到了北魏年间,闾里制开始向规整的里坊制过渡。街区地名以“街”和“里坊”命名,所以“里坊”内的巷和小巷只有存在于口语的机会,难以作为地名出现。在两千多年漫长的历史岁月里,人们经受着封闭式闾里制和里坊制管理,关注更多的是 “街”和“里坊”,所以在史籍中很难看到巷和小巷衕的标准名称。直到宋代,城市管理由里坊制进步为街巷制,“巷”的地位空前提升,里坊内的小巷“衕”“衖”“弄”“胡同”得以用文字形式记录下来。

南北朝时期,在江南出现了“衖”的吴音弄,给小巷增添了无限光彩。《南齐书》载:“萧谌领兵先入宫……及见帝出,各欲自奋,帝竟无一言。出西弄,杀之。”弄《南齐书》注:“局本作「衖」,按弄衖音义并同。”东昏侯被弑西衖一事,发生在494年南朝齐国。衖是弄的古字,吴音念“弄”。清厉荃《事物异名录·宫室·西弄》:“东昏侯遇弑於西弄。盖宫中别道如永巷之类,即今所谓衖者也。”南方对弄还有几种双音字叫法。一是在弄的前面加里称里弄,另是在弄的后面加唐称弄唐,或称弄堂、衖堂、衖通。按《尔雅》:“庙中路谓之唐”。祝允明《前闻记》:“今人呼屋下小巷为弄”注:“俗又呼弄唐,唐亦路也。”唐又写作洞、通。《正韵》:洞,从徒弄切,又通也。《唐韵》《集韵》《韵会》《韵補》:“洞,叶徒当切,音唐。” 无论叫弄、里弄、弄唐,或弄堂、衖堂、衖通。约定俗成,也不管它是单音字、双音字,老百姓知道这都是小巷“弄”。

隋唐以后,吴音大盛,作为小巷的弄、衖通也多见于北方。欧阳修《新唐书》:“自禄山陷长安,宫阙完雄,吐蕃所燔,唯衢弄庐舍”;唐李贺《绿章封事为吴道士夜醮作》诗:“金家香衖千轮鸭,扬雄秋事无俗声”;敦煌变文《维摩诘经讲经文》:“我向街衢游玩,里衖巡行”;旧《五代史·周书·世宗纪》:“先是,澶之里衖湫隘,公署毀圮,帝即广其街肆”。里衖就是里弄,也作里衕。翟灏《通俗编》:“‘里衖与‘里弄同”。证实北方也称小巷为“里衖”。

盛唐以后,民间私营手工业蓬勃发展,坊墙已成为阻碍发展的障碍。到了五代特别是北宋时期,里坊制彻底崩溃,被开放的“街巷制”所取代。于是拆除了里坊的围墙,初步形成新型城市商业网格布局,在城市管理中从封闭的“里坊制”过渡到开放的“街巷制”。这时的“坊”只是一种区划名称,四周不再设围墙,以前只有巷能通街的规矩自然被打破,小巷“衕”不通过里巷就能直接与坊外的街道相通,成为可以随意通行的道路。北宋画家张择端的传世名作《清明上河图》,以高大的城楼为中心,街巷两侧茶坊、庙宇、公廨、看相算命,各行各业应有尽有,酒肆商店无所不备,致使更多的巷和小巷脱颖而出。

元大都:火巷之城

绍兴三年(1133),宋高宗因“日来居民屡火”,下达建火巷和火弄的诏书,这种防火蔓延的举措得到南北各地的普遍响应

当汴京的“里坊制”破灭以后,同时代的辽南京城(在今北京西南)的坊墙也被逐渐拆除。天德三年(1151)四月,金主海陵王完颜亮下诏迁都燕京,“役民八十万,兵夫四十万”,金中都城完全按照汴京制度扩建,将外郭的西城墙向西迁移,使宫城在全城中央的南部。主要的宫殿建筑从中都城的南门丰宜门北通宣阳门、拱辰门的直线为中轴展开。城内划分为62坊,这些坊巷只作为行政管理区划,四周已经没有坊墙。从此,北京成为王朝的帝都,并一直延续到元、明、清三代。

里坊制的崩溃虽然推进了城市的经济发展,但因为沿街设摊,违建横行,造成道路逼仄,拥挤不堪,使得这些城市里的建筑密度不断提高,呈现出“甲第星罗,比屋鳞次 ;坊无广巷,市不通骑”的乱象,发生火灾根本无法救援。据《宋史·五行志》,两宋300余年,有记载的大型火灾共有200多次。如建隆三年(965)正月,开封府通许镇民家火,燔庐舍三百四十于区;五月,京师相国寺火,燔舍数百区。绍兴二年(1132)五月庚辰,“临安大火,亘六七里,燔万数千家”。金卫绍王大安三年(1212)三月戊午,(金中都城,今北京)大悲阁灾,延烧万余家,火五日不绝。为防止火灾蔓延,政府不得不严格规定巷和小巷的宽度,强制建立消防通道,开辟又宽又直的火巷和火弄。

绍兴三年(1133)十一月二十二日,宋高宗因“日來居民屡火,盖火禁不严,且有犯者,未必一一行法,故益不戒。”为此下达建“火巷”的诏书,要求“被火处每自方五十间,不被火处每自方一百间,各开火巷一道,约阔三丈。委知通躬亲相视,画图取旨”③ ④。规定了巷和弄的防火间距尺度标准,火巷约阔三丈,宋元时一丈合今3.168米,三丈约9.5米;火弄比较窄,宽约一丈,合今约3.2米。

南方的城市沿河而建,巷弄弯曲且狭窄。火巷宽阔笔直,两边还带有排水的明沟,一旦发生火灾,可以防止对面的火势不至于蔓延过来。火巷比传统的巷和胡同要宽,这也有利于来往通行、行军作战。

这种防止火灾蔓延的举措得到各地的普遍响应,包括金中都和元大都新城。《析津志》手抄本,记金中都城内有火巷“崔府君庙在南城南春臺坊街东,火巷街南”。至今西安市还有东关北火巷、甘肃省庆阳市西峰区有火巷沟、山东济宁市有魏家火巷、山东兖州有西火巷。从此,巷和弄又被赋予火巷和火弄这类消防的专名。

元《析津志》街制:“三百八十四火巷,二十九衖通”,《皇朝经世大典》记衖通为吴语方言火弄,使得元大都成为火巷之城

至元四年(1267年),元朝在原金中都城东北建大都新城(又称北城),遵用汉法,由尤邃于《易》及邵氏《经世书》的儒家刘秉忠任政治设计师,恪守儒家《周礼》原则,把城市居民的基层社区单位“坊”,由原来金中都城的62个,扩建到南北两城共112个。元《析津志》街制:“大街二十四步阔,小街十二步阔。三百八十四火巷,二十九衖通。衖通二字本方言。”(日下旧闻考卷三十八京城总纪引析津志。)④⑤

关于“衖通二字本方言”几个字,衖《南齐书》注明[弄]:局本作[衖],按弄衖音义并同。《唐律疏议》卷二十六《杂律》“无故于城内街巷走车马”条,《疏议》:“有人于城内街衢巷衖之所,若人众之中,众谓三人以上,无要速事故走车马者,笞五十。”本条中“街衢巷衖”并列连用,是对律文中“街巷”一词的释义,因此衖字只能代表弄(卢贡切)一词,不可能表示巷(胡绛切),否则原文就成为“街衢巷巷”,古人行文绝不如此。从《唐律疏议》的文句来看,从唐代开始“巷”和“弄”已經成为两个不同的词。⑤无独有偶,《徐霞客游记·楚游日记》记有:“东下一级,复值润底,已转入隘关之内矣。于是辟成一衖通。”在衖通下注明“弄,小巷之意”。熊梦祥是南方人,知道火巷和弄都取自南方,在衖通下特别注明“衖通二字本方言”,表明衖通这两个字是吴语方言弄堂。在元《经世大典》中,记衖通为火弄。《经世大典》是元代官修政书,全名《皇朝经世大典》,系元代典章制度的集大成,比熊梦祥纂修的《析津志》更具权威性。说明当时火弄、衖通、弄堂可以通用。有的文章把“衖通”释为蒙古语“水井”显然错误。

衖是弄的古字,“衖通”在南方按吴音为弄堂。火巷作为低于大街、小街的第三级街道,在新城50坊中竟达380多条,平均每坊有七八条,大坊的火巷数量比平均数肯定还要多。这里有一个需要引起我们特别重视的问题,那就是元大都新城里的街巷,是以大街、小街和火巷为主,独尊比传统的巷和胡同宽的火巷。火巷在街巷中独占鳌头,居然设立了380多条,数量之多可谓前无古人、后无来者。

北方的城市,大量设计南方的火巷,这一点本身就很重要,以往很多介绍北京的书籍,说到火巷时往往一笔带过,而忽略了这一点

明确地说,在金元间火巷和火弄代表不同宽窄长短道路的等级,绝不能混为一谈。明朝建都北京后,除在东城明时坊还保留有一条火巷外,随着元朝的灭亡,这380多条火巷“全军覆没”,在北京城里通通消失了。火巷在大都新城来得突然,去得也快,有点像元朝的蒙古骑兵部队,来时大举进犯,去时彻底灭亡。这段史实,在北京街巷胡同文化中,应该得到足够的重视。

1964年至1974年,中国科学院考古研究所和北京市文物工作队,共同勘察了元大都的城垣、街道、河湖水系等遗迹。考古发现,元大都北城内巷的宽度为6步,约合9.3米,这与宋代规制火巷阔三丈相一致。结合《析津志》街制:三百八十四火巷,此次考古发现的巷道,系为元大都的火巷无疑。经勘察发现,从光熙门大街至北顺城街之间,排列东西向火巷22条。这与今北京内城中从朝阳门(元代称齐化门)至东直门(元代称崇仁门)之间排列22条东西向的火巷是相同的。东西向的火巷间距为50步左右,除去6步火巷的宽度,住宅用地深度44步。一般情况下,火巷长度约为10倍住宅的用地。经实测,北京内城东四三条与四条之间,从西口的东四北大街到东口的朝阳门北小街为80亩,正好可以平分给10户,是为元大都火巷构成的基本模式。

弄与胡同

经明清学者考证:胡同是吴音“弄”的音转,弄堂与胡同原系衖的南北两音,各占南方吴语区和北方话地区互不干扰

明清时,经儒师们对胡同考证,“胡洞”和“弄”均源于古巷(衖)字。清“开国儒师”顾炎武在《唐韵正·卷十一》中写道:“楚辞巷字作衖,汉司隶校尉鲁峻碑文以公事去官休神家衖,閧(巷),古音胡贡反。今京师人谓巷为胡同,乃二合之音。杨慎曰:今之巷道名为胡同,字书不载,或作胡衕,又作捂侗。《南齐书》:萧鸾弑其君于西弄。注:弄,巷也。南方曰弄,北曰胡同。弄者盖閧(巷)之音转耳。今江南人犹谓之弄。”明谢肇淛在《五杂俎卷三·地部》中说得更加清楚:“闽中方言‘家中小巷谓之弄。弄即巷也。《元经世大典》谓之火弄,今京师讹为胡同。”

今贤国际知名民族学家、历史学家、教育家黄现璠考证,巷、弄、胡同为音同形异的通假。因为这些字在意义上具有一定的关联,在使用过程中具有一定的历史渊源和约定俗成的基础。“《南齐书》所载:‘萧鸾弑其君于西弄。注:‘弄,巷也。西弄,即西巷,急读为弄,缓读为衕,即胡同。今北京街道称为胡同,上海人将‘小巷叫‘弄,即此之故。”换言之,弄与胡同是衖的南北两音关系,这从胡同与弄的地域分布也得以证明。

吴语,又称江东话、江南话、江浙话、吴越语,从周朝至今已有三千多年悠久历史,保留较多古汉语用字用语,语音与《切韵》《广韵》等古代韵书高度吻合,是江南人思维方式、生活情调、文化涵养、社会生产、风俗民情、语言习惯的生动体现。吴语区主要分布在今浙江、江苏南部、上海、安徽南部、江西东北部、福建北部一带。以北京话为代表的华北官话区通行的北方话,主要分布在北京、天津,河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江等省以及内蒙古自治区东北的海拉尔、赤峰,安徽省阜阳一带。

按照全国邮政编码查询系统和《中国邮政编码大全》,弄、弄堂通名的使用与吴语区相一致,胡同通名的使用与以北京话为代表的华北官话区相一致。属于蒙古语区的内蒙古广大地区和内蒙古北部以及海拉尔四周没有胡同,太行山以西的西北官话区没有胡同,黄河流域以南的江淮官话区没有胡同,吴、闽、粤、赣、湘、客家六大方言地区没有胡同。证明胡同和弄是衖的南北两音关系,它们各占吴语区和以北京话为代表的华北官话区,两者互不干扰,与蒙古语没有任何关系。

小说《西游记》第六十七回拯救驼罗禅性稳,脱离秽污道心清。写到唐僧师徒在一家借宿,主人家对他们说“我这庄村西去三十余里,有一条稀柿衕”,“每年家熟烂柿子落在路上,将一条夹石胡同,尽皆填满;又被雨露雪霜,经霉过夏,作成一路污秽。这方人家,俗呼为稀屎衕”。可见在古代,衕和胡同是可以通用的。

胡同与巷

明成祖建都北京,对宽大的火巷进行改建并编入胡同,从此胡同与巷在宽度上已经没有什么区别。

元末熊梦祥编写析津志时,大都新城和中都旧城共有384条火巷、29条火弄(弄堂)。明代推崇胡同,在街巷中不再使用火巷和南音弄堂,把胡同正式列入街巷名称。致使北京火巷的数量急速减少,从元末的384条减少到只有东城明时坊一条,直到清朝和民國时期,北京再没有出现过火巷这个名字。胡同则得到飞速发展,从元末的29条火弄,增加到城内外459条,其中仅内城就冒出347条,速度可谓惊人。显而易见,这些火巷都经过改建后逐步进入了胡同的行列。随着皇家卫队和官府进驻内城宽大的胡同,胡同的地位也从早期低下的“似洞的咽喉小巷”“手工业作坊的聚集地”“妓馆所在之地”直线上升,一跃成为北京街巷中耀眼的明星。从明朝起,过去一向不被人重视的胡同,登上北京街巷的大舞台,由“时俗相传”正式成为行用的街巷名称,并统一写成“衚衕”。

宋金元时被民间称为胡同的火弄,宽度只有一丈,宋元时一丈合今3.168米;火巷约阔三丈,合今约9.5米。明朝把火巷改建后编入胡同,使胡同的宽度扩大了几倍。

现今,北京人把灵境胡同称为北京最宽的胡同,东交民巷称为北京最长的胡同,一尺大街为最短的胡同。灵境胡同宽32.18米,比宋金时的火巷还要宽20多米;东江米巷的通名是“巷”,一尺大街的通名是“大街”,现在统统被称为胡同。在今人眼中,胡同与巷似乎已经没有什么区别。

如果以当下已被拓宽成大街但仍保留着原地名的菜市口胡同、辟才胡同而论,早与当年的胡同不属同一概念了。

结论

胡同是我国北方地区对城市中小巷的俗称,它与弄是衖的南北两音关系,它们各占吴语区和以北京话为代表的华北官话区,两者互不干扰。明朝把火巷改建后编入胡同,使胡同的宽度扩大了几倍。从明朝起,过去不被人重视的胡同,正式登上北京街巷的大舞台,由“时俗相传”成为行用的街巷名称,并统一写成“衚衕”。至此,胡同与巷之间已经没有什么区别。这些横平竖直的胡同整齐地排列在棋盘式道路网格内,恰似血脉一般与井然有序的城市细胞四合院紧密连通,构建了明北京城的整体布局。满清入关后,拆除了皇城,致使皇家驻地也出现了胡同,这在全世界也是独一无二的。清末,为书写方便,最终将“衚衕”简写为“胡同”。

胡同伴随着城市变化,从闾里内的一条小巷到堂而皇之的登上街巷舞台,说明北京的胡同具有很强的生命力,它是我国古代都城规划建设史上一个完全成功的杰作。胡同内的四合院背风向阳,院内外树木森荣,安详幽静。街巷胡同与院落和谐地结合在了一起,成为邻里亲情的“宜居”家园。当然,现在人们对胡同的理解,早已不限于里坊内的小巷,不仅仅包括巷,甚至连一些小街也被列入胡同之内了。

[参考文献]

①[明]张爵:《京师五城坊巷胡同集》,北京:北京古籍出版社,1982年。第5-19页。

②汪维辉编:《朝鲜时代汉语教科书丛刊》(二)北京:中华书局,2005年,第3页,《老乞大》。

③《宋会要辑稿?瑞异》

④[元]熊梦祥,《析津志辑佚》,北京:北京古籍出版社,1983年,第110页。

⑤张翼,“衖”字音义演变小考;现代语文;2019年03期