从技术到观念

——唐代陵阳公样“立鸟纹”发展流变考

李国锦,贺晨亮

1.北京服装学院美术学院,北京 100029;

2.湖南工程学院纺织服装学院,湖南湘潭411100

陵阳公样是唐代盛行的纹样,它既是中外交流融合的体现,又是唐代纺织纹样发展创新的产物,富有时代的特色。立鸟纹是唐代陵阳公样中常表现的主题图案,指陵阳公样图案系统中以花卉植物作外环,内部置以鸟类动物形象的图案纹样。目前关于陵阳公样的研究,有以赵丰教授为代表,对陵阳公样的发展概述和总结[1],也有从丝路交融角度分析纹样形式的演变[2]、窠环形式的流变[3],以及分析纹样反映的中外织锦技艺的交流[4]、民族图式的交融[5]。此外,也有学者对陵阳公样中的鹿纹进行了审美和功能的分析[6],还有学者表达了唐代官服中的“异文”应属陵阳公样系统的观点[7]。以上研究侧重于陵阳公样发展的概述、技艺的交融及审美功能等方面,对其中立鸟题材织物纹样发展流变的过程及原因较少关注,由于花鸟题材在唐代的转向具有显著的特点,因此,本文通过对陵阳公样中“立鸟纹”的分析,探究纹样流变的过程,梳理纹样的形式特征,解析影响纹样发展的时代因素。

一、陵阳公样“立鸟纹”的由来及发展

(一)由来

陵阳公样是唐代益州大邢台窦师伦所创的,一种始于唐高祖、唐太宗时期宫廷内库的织锦图样,因窦师伦被封为“陵阳公”,所以其所创制的图案样式也被叫做“陵阳公样”,其中“样”又具有风格、样式之意,是唐代所特有的纹样形式。唐代张彦远曾在《历代名画记》中有过这样的记录:“窦师伦,字希言,纳言陈国公抗之子,初为唐太宗秦王府咨议、相国录事参军,封陵阳公,性巧绝,草创之际,乘舆皆阙,敕兼益州大邢台检校修造,凡创瑞锦宫绫章彩绮丽,蜀人至今谓之陵阳公样,官至太府卿,银、坊、邛三州刺史,高祖太宗时内库瑞锦对雉斗羊翔凤游麟之状创自师伦至今传之”[8],从记录中可以了解到,窦师伦作为“设计师”所设计的锦及丝织品色彩绮丽、精美光洁,他在面料上创造了许多绣有动物的图案纹样,其中有羊、游麟、凤、雉等。这种纹样始于唐代武德年间(618 年),至少流传至文献所记载的大中元年(847年),延续了约200余年。

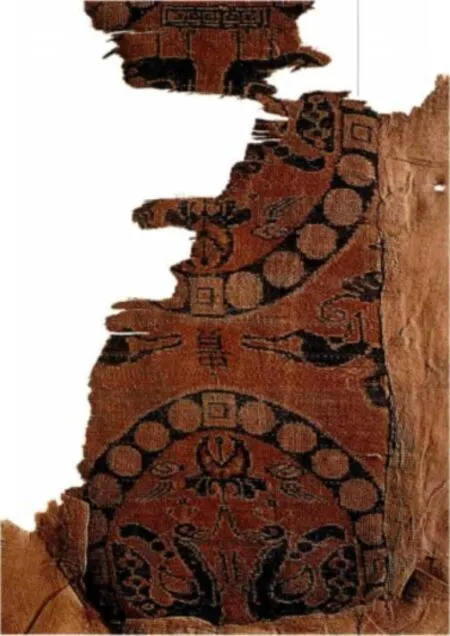

在唐代以前,异域风格的联珠团窠立鸟纹就随丝绸之路间商贸往来的繁盛而进入中国。它是由20 个左右的联珠圈组成团窠外环,且内部多置以含绶鸟的形式,如克孜尔石窟第60 窟中(见图1)及吐鲁番市阿斯塔那北区48 号墓出土的隋代联珠对孔雀贵字纹锦覆面即有这种形式的联珠立鸟纹样(见图2)。其联珠外环本指代着萨珊波斯的国教祆教的含义,象征着太阳、世界、丰硕的谷物、生命和佛教的念珠;内置的含绶鸟则象征着帝王的神格化、王权神授,或帝王作为神再生不死的观念[9]。虽然在唐代以前中国也有圆形结构图案纹样的出现,但它并没有发展成为最主流的纹样形式,而唐代的陵阳公样则吸纳了异域纹样中的圆形图案结构,并加入本土元素,发展成为流行的纹样。

图2 隋代联珠对孔雀贵字纹锦覆面[11]132

波斯萨珊式联珠团窠纹样中的“含绶鸟”形象是与权力相关的意象,有“君权神授”的意味,宗教气氛浓厚。而中国在先秦时期就有“天命玄鸟,降而生商”的传说,因此,对鸟纹样的崇拜,长久积淀在人们的心中。其中鸟所衔的绶带与中国古代的栓系印玺之物相似,从秦始皇开始,玺就成为了帝王身份权力的象征,印成为王公贵族大夫们的身份证明,为携带方便,在印玺上系绶,后绶带引申为权力之意,浸透着中国的皇权意识[12]。尽管绶带元素所指代的内容有所不同,但都具有相似的形式。因此,西域纹样中立鸟的题材被接纳,同时也向着中国式的鸟类形象发展,最终其内涵和外延都与唐时期人们心目中美的标准相吻合。

(二)发展

唐代的陵阳公样立鸟纹在中亚、西亚的联珠团窠纹样的基础上发展变化,其联珠外环逐渐演变为双层联珠、变形联珠及组合式联珠,如北京服装学院民族服饰博物馆藏的一件红地联珠纹对雁绶鸟纹锦(见图3),以及青海都兰县热水乡血渭吐蕃墓出土的唐代瓣窠含绶鸟锦(见图4)具有显著的过渡形态。此后联珠特征逐渐减弱,并最终演变为花卉、卷草式的团窠外环;内部的鸟类图案也由程式化的静态形象逐渐演变成为写实性的动态形象,如正仓院所藏的紫地凤形锦就是此形式(见图5)。关于陵阳公样的形式论述目前主要有两类:一类认为它主要是吸收了中亚、西亚的题材和表现方法,采用联珠团窠的形式,并在中央饰以对称的动物纹样[13];另一类认为它是一种以花卉作为团窠环、内含动物主题的图案,其表现形式有宝花环或卷草环[14]。总体来看,后一种观点更令人信服,因为联珠组成外环、内置动物形象的织物在唐之前就已经存在了,而窦师伦所创的陵阳公样理应与前代的联珠团窠织锦图案有所区别。因此,由花卉植物作外环,内置动物纹的构成是更为典型的陵阳公样,经过发展变化后的陵阳公样与中亚、西亚的联珠团窠纹样在织造方式和图案风格上有很大的区别。

图3 红地联珠纹对雁绶鸟纹锦隋唐五代(图片来源于北京服装学院民族服饰博物馆)

图4 瓣窠含绶鸟锦唐代[11]176

图5 紫地凤形锦(图片来源于正仓院)

二、新技术推动下陵阳公样“立鸟纹”本土化的演变

(一)由异域到本土

中亚、西亚式的联珠团窠含绶鸟纹样织物在吐鲁番市阿斯塔那墓有实物出土(见图6),经学者考证,它主要是由中亚地方织工所织造的波斯风格织锦。随着丝路的商贸往来,萨珊波斯式的联珠团窠动物纹织锦进入中国,中国开始对这类织锦进行仿制,如藏于中国丝绸博物馆的联珠团窠立鸟纹织锦(见图7),被认为是唐时期中国模仿西方纹样生产的用于出口外销的织锦,此织锦的图案形式虽然与中亚、波斯的相仿,但织物的加捻方向是中国式的s 捻,并且鸟的翅膀和尾羽的刻画也更加细致生动。因此,推测其为中国所制作的具有中亚风格的织锦[15]175。

图6 联珠戴胜鸟纹锦[11]149

图7 团窠联珠含绶鸟纹锦[15]174

现藏于故宫博物院的唐代阎立本所绘的《步辇图》中,描绘了贞观十四年(640 年)吐蕃王松赞干布派使者禄东赞到长安通聘的故事,画中使者禄东赞所穿着的红色袍服,沈从文先生推测为蕃客锦袍,它由川蜀地区织造并上贡给唐政府用于赠予远来长安的使臣。其袍上的纹样即为联珠团窠立鸟纹的形式(见图8),有学者指出这种团窠立鸟纹是源自粟特的萨珊风格织锦或波斯锦,可能含有希腊文化的因素,应该是中亚粟特人沿着丝绸之路将这种纹样传入中国[16],后来中国对其进行了仿制,《通典》中即有“广陵郡(今扬州),贡蕃客锦袍五十领,锦被五十张,半臂锦百段……独窠细绫十匹”的记载[17]。在此基础上,经过一定的发展融合,这类织物纹样开始产生变化,从藏于美国弗利尔美术馆的传唐代周昉所绘的《内人双陆图》中可见,虽然此图被认为是北宋时期的临摹本,但其仍保留了许多原作的内容,如画面最右侧的两人中有一位身穿朱红色圆领袍服的侍女,其袍上就绘制有以花卉为团窠外环,内置一只展翅飞翔的鸟形式的纹样(见图9),此画中所绘的纹样无论从构成形式还是构成内容都与陵阳公样相吻合,对比文献中记录的时间来看,周昉所绘制的年代应当大致在中唐时期,其中的花卉外环已经具有唐代写实化的特点,展现出一定自然植物花卉的形态。因此,这两幅画作的对比可以很好地呈现出纹样的发展过程。

图8 《步辇图》使臣袍服局部(图片来源于中华珍宝馆)

图9 《内人双陆图》侍女袍服局部(图片来源于中华珍宝馆)

(二)由几何到自然

陵阳公样立鸟纹的产生和盛行不仅是中外文化交流的产物,也是唐代人们在纹样的创制中将技术与艺术相融合的体现。首先,在技术层面,一方面中原织工用斜纹模仿小型的联珠纹;另一方面也学习纬锦模仿织造各种大型的联珠纹[18]。其次,在艺术层面,初唐开始,官方的设计师们结合了唐时期人们的审美取向,在此基础上进行大胆创新,采用宝花、卷草等代替联珠外环,从而形成花卉式团窠纹样。

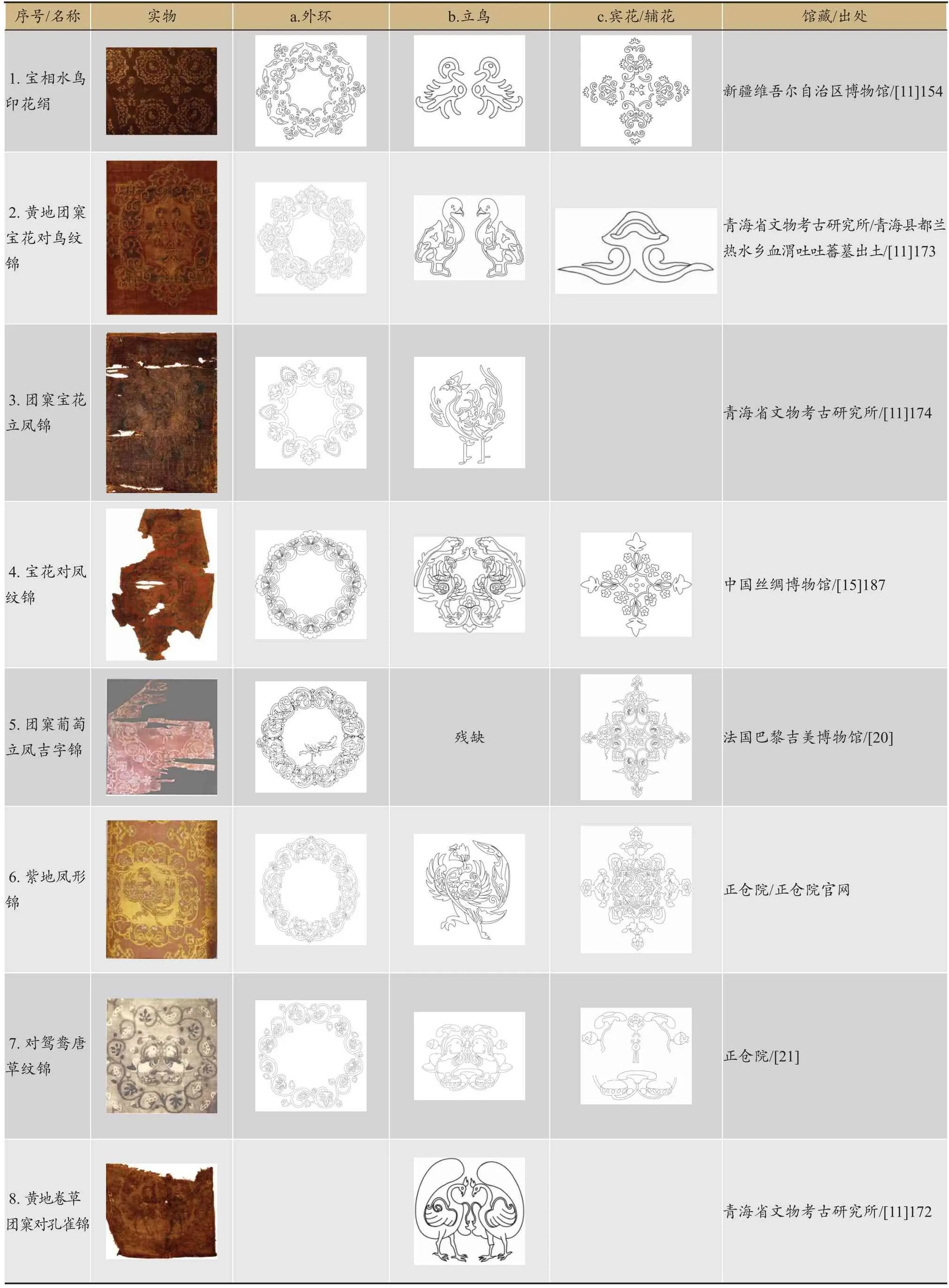

陵阳公样立鸟纹织物的外环纹样一改波斯中亚式的联珠纹组合,代之以花卉式外环,它主要有两类:第一类为宝花外环(见表1序号1~4),宝花纹的外环表现为花中有叶、叶中有花的形态,主要有蕾式和瓣式。其中团窠宝花立凤锦和宝花对凤纹锦属于蕾式;而宝花水鸟印花绢属于瓣式,花瓣以叶纹和忍冬纹组成六瓣宝相花,花芯为六瓣小花。第二类为卷草纹外环(见表1序号5~8),它的形态主要是由s形的曲线穿插交叠成圆形结构的团窠外环,其纹样常以组合形式出现,如葡萄卷草、花卉卷草等,在唐代比较盛行。

表1 唐代织物中陵阳公样“立鸟纹”构形

宝花纹的团窠外环来源于随丝路商贸一同进入中国的佛教文化,宝相本指代“庄严的佛像”,而宝花纹也来自于佛教装饰艺术。佛教自汉末传入中国,魏晋南北朝时期佛教在中国空前活跃,上层统治阶级崇信佛教的人越来越多。至唐代,在佛教进一步渗透中国的同时,宝花纹样也随之发展,它是集中了随佛教传入的莲花和忍冬,中亚的葡萄和石榴,中国的牡丹、菊花等各类植物的特征,并经过艺术处理而形成的组合图案。

卷草纹外环的形式也是在随佛教传入的忍冬纹的基础上发展演化而来的,古希腊的忍冬装饰纹样是受到埃及文明的影响而产生的,到希腊化后期(公元前2世纪中叶)传播至印度,并成为佛教装饰的一种常用形式,最后又随佛教一同传入中国。忍冬纹在传入中国之后,经历了从引进到改造的过程,融合了春秋战国至秦汉以来富于流动、虚实相生、婉转自如的云气装饰中所体现出来的内在精神,至唐代它演变为既符合以植物花草来装饰宗教的要求,又合乎中国人长期形成的审美习惯,这种改造从艺术形态乃至佛教教义都经历着中国化的进程,并消融在中华文化的整体之中,它充分体现出中华文化的开放性、吸纳性和创造力[19]。因此,宝花和卷草纹外环的发展充分反映出纹样元素中程式化的几何联珠,被自然花草艺术元素所替代的演变及传播的过程。

窠环内的立鸟形象也是由萨珊波斯式较为程式化的鸟类形象,发展成为更加写实生动的鸟类形象,萨珊波斯式的联珠团窠纹样中常用绶带鸟的形象(见图6),鸟嘴衔绶带或颈上系有联珠绶带,鸟身上有较细密的方格纹、心形纹或联珠纹,尾部羽毛呈板刷状,侧重以静态的抽象几何形态表现。

陵阳公样中的立鸟纹在经历了对萨珊含绶鸟的模仿后逐渐形成自身风格,更注重以写实手法刻画灵动自然的动物形象。它既包括中国传统的祥瑞神鸟如凤凰(见表1 序号3~6),也包括世俗生活中的鸟类,如孔雀、鸳鸯等(见表1 序号1、2、7、8),内部有单只的立鸟也有中心轴对称结构的对鸟。其中立凤的形象较为灵动,圆眼大睛,足如鸡,部分立鸟的嘴上衔有带饰,足下饰以花台。它们多为行走或站立状,体态丰满,神情自然,有的双足立地,有的一足站立一足弯曲,翅膀张开上扬,轮廓呈弯圆形,尾羽多被处理成卷草或花瓣形,可以上翻过头顶,活跃的姿态使其舒展着的长颈更加醒目,尾部的羽毛比中亚、西亚系统中的更为生动写实,旨在描写动物的动态形象。而普通立鸟如鸳鸯、水鸟等形象则较为写实,简洁而质朴。可见,原本几何化呈现的鸟类形象向着更加生动自然及写实的方向发展。

此外,相对于异域的联珠团窠立鸟纹中程式化、几何化的宾花构成,陵阳公样立鸟纹中连接窠与窠之间宾花的程式化程度也相应地有所减弱,主要由轴对称的十字形骨架的卷草纹所构成。

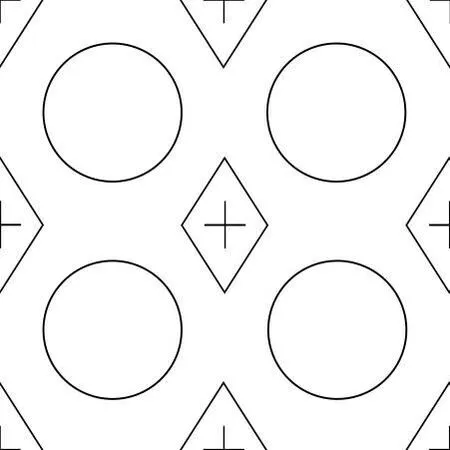

(三)由交融到创新

陵阳公样立鸟纹织物的图案排列方式除了独窠、两窠式以外,主要为四方连续(见图10)。在唐代之前中国多数用平纹经锦制作纺织品,在沿着丝绸之路商贸往来的过程中,许多西域国家开始了对它的仿制,但在织造过程中却将织物上机方向调转了90°,经纬线刚好互换,于是就出现了平纹纬锦。后来,许多西域风格的联珠纹织物运用斜纹纬锦的技术来织造,随着丝路的往来,这种织锦进入中国,其图案形式及斜纹纬锦的技术也促进了唐代新的纹样形式陵阳公样的发展。在纹样的循环方式上,由于中亚、西亚系统的纬锦是通过挑花的方法织成的,因此没有真正的经向循环,如吐鲁番市阿斯塔纳北区134 号墓出土的联珠对鸟斜纹纬锦,第二排的立鸟脖子上多了向后系缚的飘带(见图11),而唐式纬锦则是可以在经纬两个方向进行循环,这也是它区别于中亚系统织锦的一个典型特征。

图10 纹样的排列方式

图11 联珠对鸡纹锦[11]139

由此可见,新技术推动下,纹样在唐代的发展是从模仿到超越,最终形成纯然成熟且独具特色的风格。技术上的发展引发了纹样大小、循环方式的变化,艺术上的创新赋予了纹样鲜明的大唐风貌。因此,西域纹样在唐代进行的本土化融合,不仅体现了唐时期对新技术吸纳的开放态度,也凸显了唐代人们乐于创新的民族精神。

三、新观念发展下陵阳公样“立鸟纹”的“设计”转向

(一)对自然之物的关注

在唐代以前,从魏晋南北朝开始,玄学的盛行就启迪了人们对山川自然的关注,不仅把自然之物看成是日常生活中物的对象,而且是看成审美的对象,是精神的活动。因此,唐代的“设计师们”在“设计”陵阳公样立鸟纹时吸收了佛教艺术元素中的宝花纹,其是结合莲花母体,并概括了自然花卉中花瓣、花苞、叶片的完美变形逐步形成的;同样,卷草纹也是集多种自然花草植物的特征于一身,经夸张变形而创造出来的一种意象纹样。可见,纹样中外环的形式向自然写实风格的转变,不仅显示出佛教艺术元素中国化的演变进程,同时也体现出唐时期人们的审美情趣开始从对宗教神性的敬畏转移到对世俗生活中自然之物的关注。这种变化也是随着唐朝的建立,国力的日益强大,经济的繁荣,文化的兴盛而不断转变的。

中国人自古爱花,而唐人对花鸟植物更有着异乎寻常的热爱,唐代社会展开了大规模的养花、赏花、斗花活动,并成为唐人文化生活的组成部分。而在所有的花卉中牡丹最重要,它是财富和荣耀的象征,因此又被称作“富贵花”,在武后统治时期,都城洛阳也成为了牡丹花的培育中心。唐以前的纹饰中花鸟纹常常处于边缘位置,唐以后,各类植物装饰纹样品种繁多,逐渐成为装饰纹样的主流,而陵阳公样立鸟纹中除了沿袭魏晋出现的佛教元素忍冬和莲花外,还出现了牡丹、葡萄等自然中的花卉植物元素。

这类纹样的形式变化是与唐代的绘画意趣的转变同步发展的,在唐时期有许多擅长描绘各种鸟类形象的画家,如中唐的边鸾、薛稷、张璪等,而唐代的花鸟画也发展成为独立的画科。此外,在中唐以前,绘画大部分为宗教所占据,如道释题材的绘画盛极一时。唐以后的五代十国,绘画由政教化变为纯美化。不含其他用意而纯以表现自然之美为目的花鸟画乃由附庸地位转变为主流[22],这也体现出与陵阳公样立鸟纹发展传播相一致的,对自然之物的关注这一新的转向。

(二)对美好爱情的祈愿

从以上立鸟的形式分析可以看出,环内立鸟纹样有两类,一类为立凤的形象,它是集多种鸟禽特征于一体的意象化神鸟,其中雄鸟称凤,雌鸟称凰,被誉为百鸟之长。古人把凤凰当作德、仁、礼、义、信的高贵圣德之鸟,是吉祥太平的象征;也是古代华夏民族东方部落崇拜的神鸟。至唐代,又出现了“凤凰热”,主要表现在以凤喻人,以凤喻示婚姻情爱。据统计,在《全唐诗》中,凤字出现了2 978 次,凰字282 次,鸾字出现了1 080 次,三者之和约占全唐诗总数的十分之一[23]。陵阳公样立鸟纹中所出现的,成双成对、嘴上衔有飘带的凤纹,也常常吻合了时人对美好爱情的期盼。

另一类为现实中的珍禽瑞鸟。如孔雀,它本是由印度引进的动物,古人比喻其有“九德”,即“忠、信、敬、刚、柔、和、固、贞、顺”,后被佛教引申为“一颜貌端正;二声音清澈;三行步翔序;四知时而行;五饮食知节;六常念知足;七不分散;八少淫;九知反覆[24]。以此比喻比丘之行仪。此外,孔雀也指代着忠贞不渝的爱情,如“孔雀东南飞,五里一徘徊”中用孔雀比喻对爱人的眷恋。在《唐书·窦后传》中也有孔雀象征爱情的记载,唐高祖李渊的妻子年轻时,才貌非凡,在择婿时,她的父亲在门屏上画了两只孔雀,声称谁能够射中孔雀的眼睛,就将女儿许配给他。求婚者众多,只有李渊射中,因此两人结为百年之好,后来孔雀也成为爱情的吉祥物[25]。

普通立鸟形象中的鸳鸯是现实生活中存在的鸟,它蕴含着多元文化的意义,在魏晋之前曾被用来指代兄弟之情,如“鸳鸯于飞,毕之罗之。君子万年,福禄宜之”[26];魏晋以后作为佛教的象征流传中国,并开始在佛教石窟寺和各类佛教艺术中出现和流传;至唐代,融合了兄弟之情以及佛、法相即不离和修怀爱法之意,形成了夫妻相爱、永不分离的象征,其中雄为鸳,雌为鸯,雌雄不离、成双成对的美好形象逐渐被人们接受和传播。

陵阳公样鸟类形象中的孔雀和鸳鸯蕴含着人们对美好爱情的向往;而立凤这类中国传统的神鸟形象,则由神性的祥瑞之鸟转变为对美好爱情的象征,体现了唐时期人们对完满爱情的心理追求。这在唐代的小说诗文中也常常反映,其中不乏民间男女自择配偶、自由结婚的优美故事,如唐传奇《柳毅传》《柳氏传》《莺莺传》《离魂记》等都反映出唐代开放包容的气象下人们对美好爱情的祈愿。

(三)对自身审美情趣的表现

在唐代,随着禅宗文化的传播,人们自我意识逐渐觉醒,并开始关注自身的喜好。唐代在完成了儒释道三教融合的同时,也完成了佛教的中国化,而禅宗文化正是佛教中国化的典型形态。它强调佛性就在自心,众生平等,破除了传统和现实的权威等一切外在的束缚,人的主体意识在现实生活中得到肯定和升华,使人的本性从蒙昧主义和禁欲主义的精神桎梏中摆脱出来。禅宗文化启迪了人们在艺术审美上的自觉,并由此建构了注重内心感悟和情感体验的审美思维体系。虽然陵阳公样在张彦远之后的文献及记录中难再寻踪迹,但在后世由动植物组成的圆形结构的纹样中,也不乏陵阳公样立鸟纹的图案形式,如现藏于故宫博物院的五代《韩熙载夜宴图》中的执扇侍女身上的纹样(见图12),以及内蒙古阿鲁科尔沁旗辽代耶律羽墓出土、现藏于中国丝绸博物馆的独窠牡丹对孔雀纹绫中(见图13),依然可以见到此类形式的纹样,其“名”已不复存在,但“实”的审美内涵依旧沿袭。

图12 《韩熙载夜宴图》局部(图片来源于中华珍宝馆)

图13 独窠牡丹对孔雀纹绫[11]223

宋代及其以后的服饰纹样,在此基础上延续了花鸟这一自然题材组合而成的圆形结构纹饰,随着宋代画院的建立,工笔花鸟画的发展,理学的兴起,使这类纹样朝着更加细致描摹,还原自然的形态发展。虽然宋代出土服饰中的实例较少,但宋代的许多瓷器、铜镜等上面仍有这类形式的图案纹样延续,如江西景德镇湖田窑出土的花鸟纹陶瓷中就有相应表现(见图14)。此后的明清时期也有此类形式的纹样,但变得更为灵活,鸟类形象多有飞翔之状,而植物花卉与鸟纹之间的组合形式则较为自由,或鸟在外植物在内,或鸟与植物交织在一起构成圆形的图案结构。因此,陵阳公样的纹样形式在唐代及唐代以后的发展,体现出对这类纹样的使用已成为取悦自身的一种外在表现,且被人们广泛地接纳和喜爱。

图14 宋代陶瓷中的花鸟纹[27]

四、结语

陵阳公样立鸟纹的形成发展充分体现了技术和观念的变化,在纹样传播过程中所起到的重要作用,通过对纹样形成及发展过程的分析可知,首先,唐代时人吸收新的技术对异域纹样的形式进行了借鉴和仿制,此后,结合自身的审美进行逐步的融合与发展,形成了具有唐代特色的纹样形式,体现出多元文化的交流融合及纹样元素由异域化到本土化、由宗教化到世俗化的演变。此外,唐代人们对花鸟类动植物的认识在观念上已经发生了新的转变,同时,随着自我意识的觉醒,人们开始逐渐注重对自身审美情趣的表现,使此类能够引发内心感悟和情感体验的纹样逐渐被大众广泛地接纳和喜爱,其名称逐渐消隐,但实质依旧沿袭。因此,陵阳公样立鸟纹在发展的过程中其形式离不开新技术的引入,其传播也离不开新观念的推动,是两者共同作用的结果。