“一带一路”沿线区域价值链中的结构性权力:演化特征及驱动因素

李俊久 张朝帅

一、引言与文献综述

近年来,受全球金融危机、大国战略竞争、新冠疫情冲击等多重因素的影响,全球价值链呈现出明显的断裂、停滞、收缩等趋势(Khorana 等,2022),全球价值链逐渐向短链化、区域化方向转变(Gerefi 等,2022)。作为全球价值链重构的重要替代模式,区域价值链的重要性逐渐提升。随着共建“一带一路”的推进,“一带一路”沿线国家的经贸合作成为区域价值链构建的典型例子。自“一带一路”倡议在2013 年被提出以来,“一带一路”沿线国家间的贸易关联不断加强,有研究指出,共建“一带一路”使沿线参与国之间的贸易联系提高了4.1%(Baniya 等,2019)。而由于价值链中各国非对称性贸易依赖关系,造就了各国在国际政治关系中不同的权力地位(Kim,2010)。那么,在“一带一路”沿线区域价值链中,世界各经济体的权力地位如何?“一带一路”沿线区域的权力分布及演化特征是怎样的?推动各经济体权力变化的影响因素有哪些?对这些问题的讨论无疑对掌握“一带一路”沿线的权力结构分布具有重要的意义。由于在全球价值链中,无形中形成了一种源于价值链结构又通过价值链发生作用的权力,这正是结构性权力(Hayward,2010)。基于此,本文以结构性权力为切入点,探讨“一带一路”沿线的结构性权力演化特征及驱动因素。

与本文研究密切相关的文献主要分为两类。第一类是研究结构性权力的发展。由于在经济事务中发挥关键性作用的要素逐渐从物质上的资源禀赋转向结构与关系,因此,结构性权力的研究尤为重要。在Strange(1988)看来,结构性权力本质上是制定规则的权力,该权力存在于安全、生产、金融和知识四种不同但相互联系的主要结构及运输、贸易、能源、福利等次级结构中。Kahkonen 和Virolainen(2011)从价值网络买方和供应商之间的关系分析了结构性权力的来源。Stokes和Waterman(2017)将结构性权力分为积极和消极两部分。更有学者将结构性权利的研究范围拓展至安全(Stokes 和Waterman,2017)、生产(Malkin,2022)、金融(Fichtner,2017)、知识(Kim,2013)、能源(Tessman 和Wolfe,2011)等领域。Babones 和Aberg(2019)的研究表明,权力在全球化过程中会聚合在一起,产生明显的全球等级制度。第二类是研究结构性权力的测度方法。由于方法限制,早期对结构性权力的研究仅停留于抽象的概念和晦涩的理论,并未落实到如何衡量国家的权力大小。网络分析和数据处理工具的发展,使得用社会网络分析研究国际关系问题的范式被广泛接受(Seabrooke 和Young,2017),这主要源于对拓扑结构的网络分析方法与国际关系研究在基本思路和逻辑上的一致性。由于国际体系是一个由关系与行为构成的网络,主体间的互动也会带来权力效应,一些学者从网络视角出发,引出结构性网络权力(Kim,2010)、国家“位置权力”(罗杭和李博轩,2021)、社会性权力(庞珣和权家运,2015)等概念,并提出了相应的测量方法。黄光灿和马莉莉(2020)使用多维度的中心性衡量了全球制造业的权力中心变迁。在结构性权力的测度研究中,Winecoff(2020)运用复杂网络思想描述结构性权力,实证分析了主导国家在全球金融、贸易、安全和知识网络中的突出地位。

综上所述,虽然对结构性权力的相关研究已经取得了丰富的成果,但鲜有文献分析“一带一路”沿线区域的结构性权力分布。基于此,本文使用UNCTAD-Eora 数据库中的国别增加值数据构建结构性权力指标,分析“一带一路”沿线的结构性权力及驱动因素。本文的边际贡献在于:一是利用社会网络分析方法的思想,基于世界投入产出数据,对增加值贸易网络数据进行溯源分解,并构建结构性权力衡量指标,拓展结构性权力的定量研究;二是详细分析“一带一路”沿线区域价值链中的结构性权力的演化特征;三是通过构建实证模型,从政治、经济、要素禀赋三方面综合分析“一带一路”沿线区域价值链中结构性权力的影响因素。

二、结构性权力的微观基础与指标构建

(一)全球价值链中的结构性权力

从国家经济关系的视角来看,全球价值链网络是参与网络行动的国家或产业的价值创造、流动与分配等一系列活动所构成的经济贸易形态,其注重国与国的增加值联系及生产网络中的价值流动,是国家对外关系的重要组成部分。国家作为增加值的输入方和输出方进行生产与贸易的二元互动,而全球价值链网络结构是由二元互动关系通过扩展和相互贯通而形成的复杂网络整体,其复杂的相互依存关系及各节点国家不同程度的敏感性和脆弱性,使得结构中产生了非对称性的一阶和高阶关系带来的权力,这种由结构位置上聚合而来并对整个结构产生影响的权力即结构性权力。就结构孕育权力而言,国家间的互动关系是结构的主要构成成分,全球价值链中国家间互动所产生的“关系性权力”是结构性权力得以在结构中生成的微观基础。

从全球价值链的组织形式和结构特征来看,各节点国家敏感性和脆弱性的差异成为全球价值链网络中权力发挥作用的重要决定因素。就全球价值链的组织形式而言,全球价值链网络以国家为节点,以产品为载体,国家通过参与全球价值链的上下游生产环节实现商品的价值增值。就全球价值链结构而言,全球价值链网络具有明显的结构性位置特征。根据商品的供给和需求的不同,可将全球价值链生产环节划分为上游和下游。根据商品的价值增值能力不同,可将生产环节划分为高附加值生产环节和低附加值生产环节。根据国家占据关键节点的差异,可划分为链主国和参与国。在全球价值链网络中,各国经贸关系数量的多少、规模及是否占据重要生产节点等因素决定了各节点国家对网络连接的敏感性和脆弱性,而各国敏感性和脆弱性的差异在一定程度上决定了该国对全球价值链网络的依存方式、依存程度及拥有和发挥权力作用的能力。

从结构性权力发挥作用的途径来看,增加值的全球流动产生的增加值贸易网络是全球价值链中结构性权力发挥作用的重要介质。全球价值链网络以中间品的进出口为媒介,由国家之间的增加值流动形成包含一阶和高阶交换关系的复杂网络结构,从而导致即使不存在双边贸易的两国也可通过网络结构中的高阶交换关系而生成相互依赖关系,从而产生以结构为介质的影响。而由于一国对全球价值链网络输入和输出的增加值的不同,其对于该网络结构的重要性也有所不同,该网络结构上各节点国家感受其敏感性和脆弱性的程度也不同,从而导致在全球价值链网络中输入或输出增加值大的国家,其在网络结构中拥有更重要的核心位置,其贸易政策和行为的变动对网络结构的稳定性及网络结构中各国的影响更大。因此,全球价值链网络中的增加值流动是网络结构中各节点国家获取和发挥权力作用的重要途径,该网络节点国家一阶及高阶增加值的聚合结果能够在一定程度上代表该国在网络结构中拥有的结构性权力大小。

(二)基于世界投入产出表的增加值溯源分解

基于上述分析,通过对世界投入产出表进行溯源分解,得到各国对全球价值链网络输入和输出的一阶和高阶增加值溯源结果,从而构建全球价值链网络中的结构性权力指标。本文借鉴Wang 等(2017)和Casella等(2019)的构建方法,考虑一个有G 国和N 个部门的世界经济结构,并通过对包含有G 国和N 个部门的世界投入产出表进行里昂惕夫分解①,得到包含每个国家各个行业所含增加值的国际、国内溯源结果,其体现为全球价值链深层增加值网络结构是由增加值网络持续流动形成,其中包括所有一阶和高阶贸易活动所产生的增加值(王直等,2015)。在对增加值溯源分解的基础上,将一国所有行业的增加值输入和输出进行加总,得到一个G×G的国家间增加值网络连接矩阵TG×G,其具体结构如表1所示。表1中每一列是该列国家总出口的增加值溯源结果,将每列加总即为该国总出口。Tii表示各国总出口中源于本国的增加值部分。Tij(i≠j)则表示来自全球价值链网络中其他国家的增加值部分。从表1 的行和列维度来看,列维度表示全球价值链网络中所有国家对该列国家出口所贡献的增加值,行维度表示该行国家为全球价值链网络中的所有国家的出口所贡献的增加值。以国家1 为例说明:T11表示国家1 出口中源于本国的增加值,从列的角度来看,第一列中T21,…,Tg1分别表示国家2,…,国家g为国家1 的出口贡献的增加值,即国家1 的出口中包含的国家2,…,国家g的增加值,若国家i对国家1的出口无增加值贡献,则Ti1=0,表明两国无增加值网络连接。从行的角度来看,在第一行中,T12,…,T1g分别表示国家1 为国家2,…,国家g的出口所贡献的增加值,如果国家1对国家i的出口无增加值输出,则T1i=0。

表1 基于世界投入产出表对出口的增加值溯源结果

从上文得知,国家间增加值网络连接矩阵TG×G实际上是运用里昂惕夫分解对全球价值链作为流动型网络的分析结果,矩阵中的每个元素都是全球价值链网络中两个节点国家之间直接和间接联系的总和。

(三)结构性权力指标构建

本文参考庞珣和何晴晴(2021)对全球价值链网络中各国结构性权力的定义方法,并对方法进行说明。表1中各元素Tij是通过全球价值链网络运行在下游国家j出口中包含的源自上游国家i的增加值。使用Tij与下游国家j出口的比值——Tij/Exportj,来反映全球价值链中的国家i创造和输出的增加值对国家j出口的重要程度。而用Tij与上游国家i出口的比值——Tij/Exporti,反映下游国家j的增加值输入对于上游国家i出口的重要性。值得注意的是,Tij反映了全球价值链中上下游节点间所有直接和间接增加值关系的加总,因此,包含了上游国家i和下游国家j之间所有可通达路径的数据,故国家间增加值网络连接矩阵TG×G不再具有传递性。常规社会网络分析法的中心性指标是建立在节点联系具有传递性的假定之上,而将它们用于Tij/Exportj和Tij/Exporti所构成的网络时将重复计算节点的直接和间接联系。因此,使用建立在位置性权力概念化基础上的对数指标可以避免重复计算或意义混淆。该指标将位置性权力视为“嵌入彼此相连的经济生产领域中的结构性关系”,以对数加总方法将彼此相连的关系进行聚合以衡量结构位置的影响力。在增加值输出和输入网络中,国家结构性权力的测量指标可以表达为下列公式:

1.作为增加值输出国的结构性权力。国家i作为增加值输出国的结构性权力等于其输出的增加值占所有他国出口份额的对数加总:

SPiSt代表结构性权力,上标的S代表输出,下标i、t分别表示国家、年份。当国家i向其他国家直接或间接输出增加值越大时,i国的增加值输出对结构的总体影响力越大,即结构性权力越大。

2.作为增加值输入国的结构性权力。国家i作为增加值输入国的结构性权力等于其从他国进口的增加值占后者出口份额的对数加总:

式(2)中上标的B代表输入。当i国从越多的国家直接或间接进口增加值、其进口的增加值占它们的出口份额越大时,i国通过增加值输入对结构的总体影响力越大,即结构性权力越大。

3.国家在区域价值链中的结构性权力。国家在区域价值链中的结构性权力等于其作为增加值输出国和输入国的结构性权力之和:

(四)“一带一路”沿线区域价值链的数据说明

首先,UNCTAD-Eora 数据库包含了世界上188 个经济体在1990—2019 年的增加值分解数据,能体现长时间以来世界增加值贸易和结构性权力的演化特征,但由于UNCTAD-Eora 数据库中的2016—2019年数据为预测数据并非实际数据且与实际数据存在明显的断裂现象,因此本文剔除了预测数据,仅使用1990—2015年的实际数据作为研究数据。其次,目前并没有一张明确的“一带一路”沿线经济体的官方名单,因此,本文使用最初共建“一带一路”的66个经济体作为样本。由于部分经济体数据缺失,本文仅匹配到64个“一带一路”沿线经济体②。在数据处理上,本文仅考虑“一带一路”沿线经济体的相关数据,因此,在表1的基础上剔除掉与“一带一路”沿线经济体无关的增加值溯源数据,即如果Tij中的上标i和j均非“一带一路”沿线经济体,则剔除该数据。另外,各经济体的简称以UNCTAD-Eora数据库提供的简称为准。

三、“一带一路”沿线区域增加值贸易网络与结构性权力的演化特征

(一)增加值贸易网络的演化特征

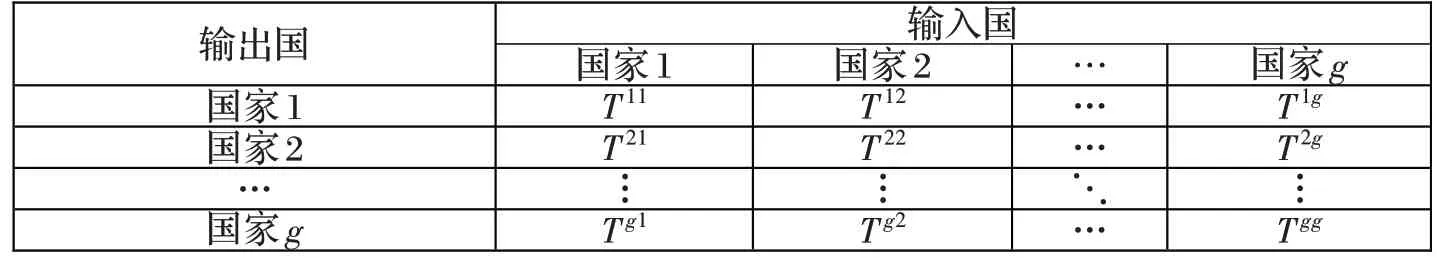

首先,对“一带一路”沿线区域增加值贸易网络进行直观描述。由于“一带一路”沿线区域的增加值溯源结果复杂且数据量庞大,很难直观显现,因此,借鉴2019年全球价值链发展报告中全球价值链生产与国际贸易的拓扑结构变化部分的处理方法(WTO 等,2019),并将其命名为TOP1 网络,具体处理方法如下。使用两个标准来确定两国之间是否存在联系:一是,如果A 国在B 国的总增加值输入额/输出额中占有最大份额,则保留从A 到B 的联系,该标准是用于分析增加值贸易网络中最重要的联系;二是,如果A 国在B 国的总增加值输入额/输出额中所占份额大于25%,则保留从A 国到B 国之间的联系,该标准是用来调整增加值贸易网络的密度,以避免失去国家间其他重要的联系。其结果如图1所示。从图1中能够明显看出“一带一路”沿线区域的增加值贸易网络整体呈现三方面的主要演化特征。

图1 “一带一路”沿线增加值输入输出TOP1网络连接图

第一方面是全球化和区域化同步发展。1990 年,“一带一路”沿线区域的增加值贸易网络基本呈现小团体形态,以德国、俄罗斯、美国、中国台湾、日本、意大利6 个经济体为中心,同时存在独立的两两连接的增加值输出网络。增加值输入网络的分布则更为零散,以德国、俄罗斯、中国台湾、日本、荷兰等经济体为中心,同样存在两三个经济体互相连接的增加值输入网络。2015 年,“一带一路”沿线区域的增加值贸易网络联系逐渐密集,基本形成了各网络中心彼此相连的大网络状态,增加值输入网络尤为明显,形成了以德国、中国、白俄罗斯、俄罗斯为中心且彼此相连的主体形态。而增加值输出网络也同样形成了以中国、德国、印度、俄罗斯、美国、意大利为中心的主体形态,且基本呈现以中国为中心的发散状态。通过对比1990 年和2015 年发现,“一带一路”沿线增加值贸易网络的区域化现象并未发生改变,表现为以某经济体为中心的小团体状态,同时,全球化也在逐步推进,表现为增加值贸易网络逐渐密集且各中心经济体彼此相连,形成了大网络状态。第二方面是以区域内贸易为主。图1 中各中心节点经济体的连接以同一区域的经济体为主,例如,图1(a)中德国所连接的经济体共13个,以欧洲经济体为主(有10个)。图1(b)中,中国所连接的经济体共27个,其中,亚洲经济体有19个。其余各图亦如此。这表明,“一带一路”沿线区域的增加值贸易仍以区域内贸易为主。第三方面是贸易网络中的非洲经济体逐渐显现,但仍以亚洲、欧洲经济体和美国为主。如图1所示,非洲在1990年和2015年增加值贸易网络中呈现明显增长趋势。在1990年增加值输出网络中仅有一个非洲经济体,而在2015 年增加值输出网络中,非洲经济体增加至10 个;类似的,在1990 年增加值输入网络中有7个非洲经济体,而在2015年增加至17个。虽然非洲经济体在“一带一路”沿线区域增加值贸易网络中的占比增长明显,但从网络节点经济体的占比来看,仍以亚洲经济体、欧洲经济体和美国为主。

(二)世界各经济体在“一带一路”沿线区域价值链中的结构性权力分布特征

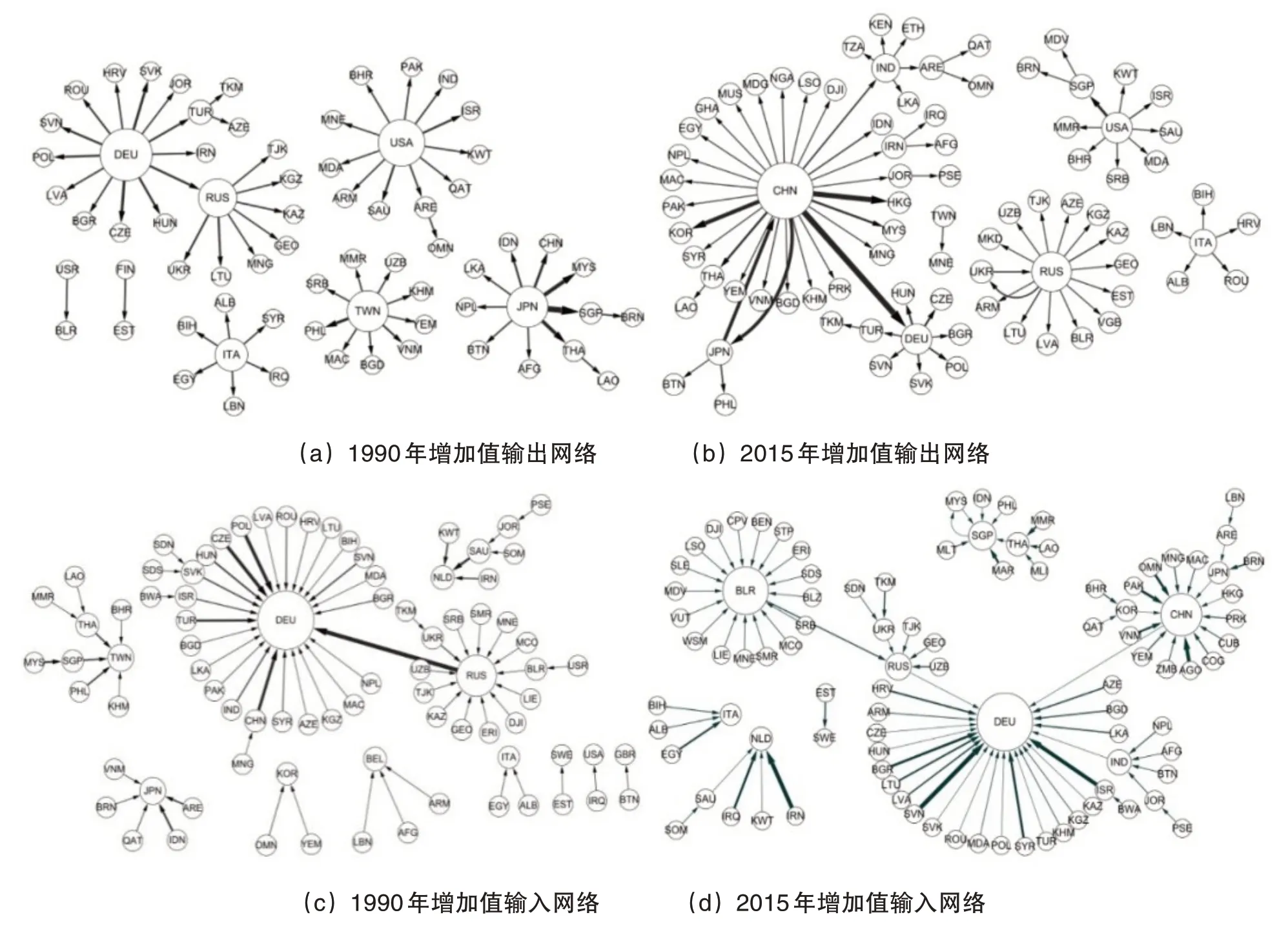

一是亚洲经济体在“一带一路”沿线的结构性权力遥遥领先。以2015年三类结构性权力排名前10名的经济体为例(图2),亚洲经济体分别占6位(区域价值链结构性权力)、5位(增加值输出国结构性权力)、5位(增加值输入国结构性权力)。2015 年区域价值链结构性权力排名前10 位的经济体分别为中国(6.17)、德国(3.52)、俄罗斯(2.93)、新加坡(1.90)、意大利(1.74)、印度(1.62)、泰国(1.47)、日本(1.38)、韩国(1.32)、荷兰(1.31);2015 年增加值输出国结构性权力排名前10 位的经济体分别为中国(3.59)、俄罗斯(1.62)、德国(1.13)、印度(0.95)、美国(0.78)、意大利(0.70)日本(0.59)、印度尼西亚(0.53)、英国(0.51)、泰国(0.49);2015 年增加值输入国结构性权力排名前10 位的经济体分别为中国(2.58)、德国(2.39)、新加坡(1.46)、俄罗斯(1.31)、白俄罗斯(1.19)、意大利(1.04)、韩国(1.03)、印度(1.03)、泰国(0.98)、日本(0.79)。

图2 2015年世界各经济体三类结构性权力分布

二是世界各经济体在“一带一路”沿线的结构性权力呈现明显的多极特征(郝荻,2023)。同样以2015年三类结构性权力为例,世界各经济体在“一带一路”沿线的结构性权力高度集中于少数几个经济体,如中国、德国、俄罗斯、意大利等国。而排名前10 位的经济体的三类结构性权力分别占世界结构性权力的48.9%(区域价值链结构性权力)、50.3%(增加值输出国结构性权力)、52.9%(增加值输入国结构性权力)。并且,85%以上的经济体在“一带一路”沿线的结构性权力均不足排名第一的中国的十分之一。

三是世界各经济体在“一带一路”沿线区域价值链的结构性权力分化严重,且趋势愈发明显。为进一步把握“一带一路”沿线区域价值链中世界各经济体结构性权力的分布结构,本文对188 个经济体的结构性权力做核密度曲线图,并选取1990 年和2015 年的核密度曲线图进行对比分析(图3)。结果发现,“一带一路”沿线区域价值链的结构性权力分布呈现明显的“中心-边缘”态势,且这一趋势越发明显。从1990 年和2015年的三类结构性权力来看,各经济体在“一带一路”沿线区域价值链的结构性权力水平大多集中于0~0.5,仅有少数几个经济体的结构性权力水平相对较高。从纵向对比来看,结构性权力水平的差异逐渐拉大,虽然大部分经济体的结构性权力仍然集中于0~0.5,但2015 年结构性权力的极大值已经发生显著增长,增加值输出国的结构性权力极大值从1990年的1.4增加至2015年的3.59,增加值输入国的结构性权力极大值从1990年的1.86增加至2015年的2.58,区域价值链的结构性权力极大值也从1990年的3.27增加至2015年的6.17。值得注意的是,虽然各经济体在“一带一路”沿线区域价值链的结构性权力分化严重,但权力主体正在发生演变,中国已经超越德国成为“一带一路”沿线区域价值链中结构性权力水平最高的经济体(黄孝岩和李国祥,2023)。

图3 “一带一路”沿线的世界各经济体结构性权力的核密度曲线

(三)代表性国家在“一带一路”沿线区域价值链中结构性权力的演化特征

本文选取作为新兴经济体代表的金砖五国和作为发达经济体代表的法、德、日、美、英五国,对“一带一路”沿线的结构性权力演化特征(图4)进行比较说明。

图4 代表性国家在“一带一路”沿线的结构性权力趋势图

从增加值输出国的结构性权力来看,中国在“一带一路”沿线表现最为突出。1990—2015年,中国结构性权力呈现明显上升趋势,分别于1995 年、1997 年、1998 年、2000 年超越俄罗斯、日本、美国、德国。同期,印度也呈现明显上升趋势,分别于1998 年、2004 年、2007 年、2011 年超越法国、英国、日本和美国。1990—2015年,德国、英国、法国、巴西和南非作为增加值输出国的结构性权力基本呈现平稳趋势,但德国在2014年至2015年有所下降。同期,日本、英国、美国则呈现下降趋势,俄罗斯呈现先下降后上升的U型趋势。总体来看,新兴经济体在“一带一路”沿线作为增加值输出国的结构性权力逐渐变大,而发达经济体作为增加值输出国的结构性权力正在逐渐衰弱,呈现“此消彼长”的关系。截至2015年,中国、俄罗斯、印度的增加值输出国结构性权力已经远超法、日、英、美四大经济体,并且中国、俄罗斯也已超过德国。

从增加值输入国的结构性权力来看,1990—2015年,德国的增加值输入国结构性权力长期显著高于其他诸国,并以2008年为拐点呈现先上升后下降的趋势。同期,中国的表现尤为明显,总体呈现上升趋势,但在2011年后有所下降。俄罗斯、印度两国呈现稳中有升趋势,尤其是俄罗斯,其结构性权力显著大于法国、日本、英国、美国四大发达经济体,其余诸国则基本保持平稳状态。总体来看,以中国、俄罗斯、印度为代表的新兴经济体在“一带一路”沿线作为增加值输入国的结构性权力正在逐渐攀升,而发达国家在“一带一路”沿线作为增加值输入国的结构性权力仍不能小觑,尤其是德国的结构性权力长期居高不下,日本、法国、英国等国的增加值输入国结构性权力也保持长期稳定。

从区域价值链的结构性权力来看,1990—2015 年,德国在区域价值链中的结构性权力长期高于其余诸国,但在2005年被中国超越。同期,中国的表现最为亮眼,呈现显著增长趋势。同样作为新兴经济体的俄罗斯、印度两国在区域价值链中的结构性权力也基本呈现攀升趋势,尤其是俄罗斯长期显著高于法国、日本、英国、美国,印度也先后超越英国、法国、美国、日本四国。而日本、美国的区域价值链结构性权力则呈现下降趋势,其余诸国基本呈现平稳趋势。总体来看,以中国、俄罗斯、印度为代表的新兴经济体在“一带一路”沿线的区域价值链结构性权力逐渐突显,除德国居高之外,中国、俄罗斯、印度三国的区域价值链结构性权力已明显超越法国、日本、英国、美国四国,且日本、美国两国在“一带一路”沿线的区域价值链结构性权力呈现衰弱之势。

四、“一带一路”沿线结构性权力的驱动因素分析

(一)模型设定与变量选择

上文对“一带一路”沿线区域价值链中结构性权力的演化特征和分布结构进行了直观描述,而我们更想了解哪些因素能够影响和改变一国的结构性权力。为确切把握结构性权力的驱动因素,本文将构建实证模型,从政治、经济、要素禀赋三个方面,综合分析结构性权力的影响因素。根据上述分析构建以下面板数据模型:

式(4)中,下标i表示国别,t表示年份,structural_powerit表示i国t年的结构性权力,ins_qualityit表示i国t年的政治环境,Per_GDPit表示i国t年的经济发展水平,industrializationit表示i国t年的工业化水平,openingit表示i国t年的对外开放程度,GVC_posit表示i国t年的全球价值链地位,populationit表示i国t年的劳动要素禀赋,tec_factorsit表示i国t年的技术要素禀赋,cap_factorit表示i国t年的资本要素禀赋,δi和εt分别表示国家和年份固定效应,μit表示随机误差项。

1.被解释变量:结构性权力(structural_power)。使用增加值输出国结构性权力(output_power)、增加值输入国结构性权力(input_power)和区域价值链结构性权力(RVC_power)表示,计算方法参见上文。

2.解释变量:影响因素。政治环境(ins_quality):使用一国的制度质量来衡量该国的政治环境。采用世界银行世界治理指数(WGI)数据库中的6 个子指标的均值来衡量一国的总体制度质量(wgi),6 个子指标分别是:民众话语权、政治稳定性、政府效率、监管质量、法治水平与腐败控制能力,取值范围均在-2.5至2.5之间。通过计算6个子指标的算数平均数来衡量一国的制度质量,数值越大意味着该国的制度质量越高③。经济发展水平(Per_GDP)使用一国的人均GDP 表示。工业化水平(industrialization)使用一国工业增加值占GDP 的比重表示。对外开放度(opening)使用一国贸易额占GDP 的比值表示。全球价值链地位(GVC_pos)使用一国的全球价值链地位指数表示,本文使用Koopman 等(2010)的计算方法,公式如下:其中,Eit表示i国t年的总出 口,IVit表示t年来自i国且被贸易伙伴国用来生产出口到第三方国家的产品中隐含的增加值,即间接增加值,FVit表示i国t年出口中的国外增加值。劳动要素禀赋(population):使用一国的人口总数表示。技术要素禀赋(tec_factors):使用一国高技术产业占制造业增加值的比重表示。资本要素禀赋(cap_factor):使用一国资本形成总额占GDP 的百分比表示。为了消除变量的异方差性,本文对除比值之外的所有代理变量取对数。

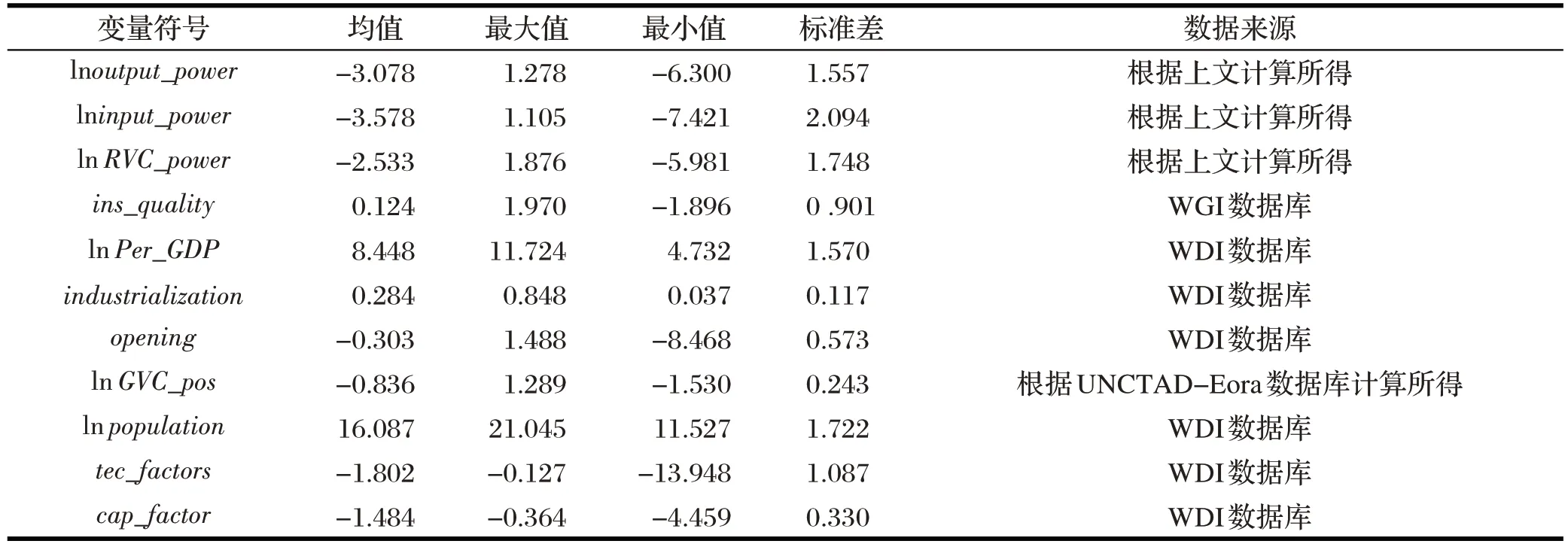

3.样本数据说明。结合三个结构性权力指标的计算结果和影响因素的数据集合,剔除数据缺失严重的经济体,最终匹配到139个经济体在1995—2015年的数据,各变量的描述性统计结果如表2所示。

表2 主要变量的描述性统计

(二)回归结果分析

本文从政治、经济、要素禀赋三个方面综合分析“一带一路”沿线区域价值链中结构性权力的影响因素,分别使用OLS和双向固定效应模型进行回归,回归结果如表3所示。表3中第(1)(3)(5)列为OLS方法的回归结果,(2)(4)(6)列为固定效应的回归结果。两种方法的回归结果基本一致,因此本文选取固定效应方法的回归结果并对第(2)(4)(6)列结果进行说明。

从政治环境来看,制度质量对增加值输出国结构性权力的影响显著为负,对增加值输入国结构性权力的影响显著为正,对区域价值链结构性权力的影响不显著。可能的原因是,政治制度环境越好的国家,其国内市场越活跃,越能够吸引更多的国家向其出口(Lin 等,2021),同时,政治环境的稳定能够确保本国市场运行平稳,降低了市场风险,在制度环境存在差异的情况下,相对于出口,本国厂商更愿意投放于国内市场,从而导致出口意愿下降,这会降低增加值出口网络密集程度,阻碍该国在“一带一路”沿线区域价值链结构性权力的提升。因此,制度质量对增加值输出国的结构性权力有负向影响,而对增加值输入国结构性权力有正向影响。在区域价值链视角下,区域价值链结构性权力等于增加值输出国结构性权力和增加值输入国结构性权力之和,制度质量对二者的影响相互抵消,故而对该国区域价值链结构性权力的影响不显著。

从经济方面来看,经济发展水平、工业化水平、对外开放程度对增加值输出国结构性权力、增加值输入国结构性权力及区域价值链结构性权力的影响均显著为正。这表明,一国的经济发展水平越高、工业化程度越高,其增加值贸易量越大,从而增加值贸易网络越密集,其结构性权力也越大,对外开放程度能够显著降低一国的对外贸易成本和贸易风险,促进该国的增加值贸易,丰富该国的增加值贸易网络,从而提升其结构性权力。而一国在全球价值链中的位置对该国增加值输入国结构性权力和区域价值链结构性权力的影响显著为正,而对增加值输出国结构性权力的影响不显著。可能的原因是一国在全球价值链中参与份额与所处位置的差异。增加值贸易是全球价值链生产方式下的产物,主权国家在区域价值链中参与份额与所处位置的差异,导致国家权力增长速度的不同(刘洪钟,2021)。一国在区域价值链中的位置越接近于上游,越靠近原材料供给端,越难掌控核心生产环节,增加值输出就越少,因此,对增加值输出国结构性权力的影响不显著。

从要素禀赋来看,劳动要素对增加值输出国结构性权力、区域价值链结构性权力的影响显著为正,而对增加值输入国结构性权力的影响为负。这表明,劳动要素越密集,越能提升该国的增加值输出国和区域值链结构性权力,而随着人口红利的释放,国内产业结构逐渐完善,从而对国外中间品投入的需求降低,增加值进口随之降低,因此对增加值输入国的结构性权力有负向影响。技术要素对增加值输出国结构性权力、增加值输入国结构性权力及区域价值链结构性权力的影响均显著为正。这表明技术水平越高的国家,其结构性权力越大。资本要素对增加值输出国结构性权力和区域价值链结构性权力的影响显著为负,而对增加值输入国结构性权力的影响显著为正。这表明资本要素越密集,越能促进该国增加值输入国结构性权力的提升,而由于资本要素密集型行业的产品多用于本国建设、出口较少,故而不能促进增加值输出国结构性权力的提升。

五、结论与启示

本文以共建“一带一路”国家为研究对象,使用增加值贸易数据对世界各经济体在“一带一路”沿线区域价值链中的结构性权力进行测度,并着重分析其演化趋势,实证检验了结构性权力的影响因素,得出如下结论:

第一,“一带一路”沿线的增加值贸易网络呈现三大特征:一是“一带一路”沿线的增加值贸易网络全球化和区域化同步发展;二是增加值贸易网络仍以区域内贸易为主;三是非洲国家在增加值贸易网络中的占比逐渐加大,但仍以亚洲经济体、欧洲经济体和美国为主。

第二,“一带一路”沿线区域价值链中的结构性权力呈现三大特征:一是亚洲经济体在“一带一路”沿线的结构性权力遥遥领先;二是世界各经济体在“一带一路”沿线的结构性权力多极化特征明显;三是世界各经济体在“一带一路”沿线的结构性权力分化严重,且趋势愈发明显,结构性权力集中于少数经济体,但权力主体正在发生变化。

第三,“一带一路”沿线区域价值链中的结构性权力呈现此消彼长的发展趋势。作为新兴经济体代表的金砖国家,尤其是中国、俄罗斯、印度三国在“一带一路”沿线的结构性权力正在逐年上升,而作为发达经济体代表的日本、英国、美国等国在“一带一路”沿线的结构性权力呈现下降趋势。德国作为制造业强国在“一带一路”沿线的结构性权力依然表现强劲,法国的表现则相对平稳。

第四,就“一带一路”沿线区域价值链中结构性权力的影响因素来看:在政治制度方面,制度质量对增加值输出国结构性权力有负向影响,对增加值输入国结构性权力有正向影响,而对区域价值链结构性权力影响不显著。在经济方面,经济发展水平、工业化水平、对外开放程度对增加值输出国结构性权力、增加值输入国结构性权力及区域价值链结构性权力均有正向影响,而一国在全球价值链中的位置对该国增加值输入国结构性权力和区域价值链结构性权力均有正向影响,但对增加值输出国结构性权力的影响不显著。在要素禀赋方面,劳动要素对增加值输出国结构性权力、区域价值链结构性权力有正向影响,而对增加值输入国的结构性权力存在负向影响;技术要素对增加值输出国结构性权力、增加值输入国结构性权力及区域价值链结构性权力均有正向影响;资本要素对增加值输出国结构性权力和区域价值链结构性权力有负向影响,而对增加值输入国结构性权力有正向影响。

基于上述分析,本文提出以下建议:第一,发挥好我国在“一带一路”沿线区域价值链中的引领作用,充分利用我国在“一带一路”沿线区域价值链中的结构性权力,促进“一带一路”沿线贸易均衡发展,强化贸易网络建设,逐渐减少“一带一路”沿线结构性权力严重分化等问题,推动“一带一路”建设早日实现共商共建共享的目标。第二,加强“一带一路”沿线国家在贸易、产业、资源等方面的合作,充分利用“一带一路”建设促进区域化和全球化同步发展,降低发达经济体在“一带一路”沿线的权力地位,提高“一带一路”沿线国家的主导地位及其结构性权力。第三,切实提升我国的经济实力,持续优化政治、营商环境,不断扩大我国经济规模,加快新型工业化进程,促进我国高水平对外开放,不断提高我国在全球和区域价值链中的地位,促进我国在“一带一路”沿线区域价值链中结构性权力的提升。第四,持续提升我国劳动力技术水平,降低劳动力成本,大力推动技术创新,提升技术的转化应用水平,充分利用资本要素促进多要素融合发展。

注释:

①限于篇幅,具体分解方法未在正文中报告,留存备索。有需要的读者可与本编辑部联系。

②64 个“一带一路”沿线经济体包括中国、俄罗斯、波黑、波兰、亚美尼亚、匈牙利、黑山、马其顿、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、立陶宛、斯洛文尼亚、白俄罗斯、斯洛伐克、爱沙尼亚、乌克兰、拉脱维亚、捷克、摩尔多瓦、塞尔维亚、保加利亚、克罗地亚、沙特阿拉伯、伊拉克、巴林、土耳其、巴勒斯坦、格鲁吉亚、阿富汗、埃及、黎巴嫩、阿塞拜疆、卡塔尔、以色列、叙利亚、阿曼、约旦、阿联酋、也门、科威特、伊朗、菲律宾、柬埔寨、缅甸、东帝汶、老挝、越南、泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、文莱、巴基斯坦、印度、不丹、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、蒙古国。

③由于早期每两年更新一次数据,缺少1995年、1997年、1999年、2001年数据,本文使用前后两年数值的平均数补充。