2023年麦收期河南省连阴雨的气候特征和可能成因

竹磊磊, 史恒斌, 王建新, 苏晓乐, 李凤秀

(1.中国气象局·河南省农业气象保障与应用技术重点开放实验室,郑州 450003;2.河南省气候中心,郑州 450003; 3.安阳市气象局,河南 安阳 455000)

引 言

河南省是粮食大省,冬小麦产量占全国总产量的28%。河南省的冬小麦在5月21日-6月10日基本成熟,成熟后的冬小麦若遇阴雨天气未及时收割晾晒则较易发芽、霉变,造成小麦品质降低,给粮食生产造成极大损失。2023年5月底至6月初,河南省遭遇了严重的连阴雨天气,连阴雨天气与冬小麦成熟期高度重合,全省持续阴雨寡照,阴雨日数多,降水量大。小麦点片倒伏、发霉,全省部分地区出现籽粒萌动和穗发芽现象。此次连阴雨是近10多年来最为严重的“烂场雨”天气,严重影响了冬小麦的收割晾晒。

前期,国内有一些关于“三夏”期间(5月21日-6月20日)环流和降水的研究。竹磊磊等[1]认为“三夏”期间青藏高原附近、鄂霍次克海到日本东部海域位势高度偏高,贝加尔湖附近、我国江淮江南附近的位势高度偏低有利于形成降水。王秀文等[2]将北方麦收期连阴雨的环流型分为阻塞高压型、纬向型、经向型和华北冷涡型,指出阻塞高压形势且贝加尔湖附近伴有冷涡是造成连阴雨天气最主要的环流型。许立言等[3]采用奇异值分解方法(SVD法)分析了欧亚大陆2-4月积雪与后期5-6月中国降水的关系,结果表明,当2-4月欧洲、青藏高原东部和东亚地区积雪异常偏多时,5-6月河南省降水偏少。同时有不少该时段环流方面的研究。王艳玲等[4]统计了1980-2012年春末夏初江淮气旋的活动,指出5-7月江淮地区存在明显的气旋活动高频中心。相关研究表明,南亚高压活动与青藏高原及周边热力强迫、菲律宾附近和中南半岛局地对流强迫、青藏高原至江南、华南大范围温度正距平有关[5-9],副高受ENSO、菲律宾周围对流活动、南亚高压和西风急流的影响较大[10-20],异常降水均与中高纬度阻塞有关[21-23]。

为揭示2023年麦收期(5月21日-6月10日)河南省连阴雨天气的环流特征和可能气候成因,本文利用影响麦收生产的降水量和阴雨日数的观测资料、环流和海温等的客观分析资料和指数资料,分析2023年麦收期河南省连阴雨天气的大尺度环流特征和动力热力结构,以期为麦收期的天气气候预测提供一定的参考依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

文中使用的资料包括河南省111个国家级气象站1961-2022年麦收期逐日降水量和日照时数观测资料,来源于河南省气象探测数据中心。NCEP/NCAR 1980-2023年逐月垂直速度场,2023年逐日位势高度场、风场、垂直速度场、气温场和OLR场,水平分辨率为2.5°×2.5°;2023年逐日地表感热通量场和潜热通量场,水平分辨率为1.875°×1.904°。哈得莱环流中心1979-2023年逐月海表温度资料[24],水平分辨率为1.0°×1.0°。国家气候中心(NCC)1980-2023年逐月东部型ENSO指数(Nino Eastern Pacific index,NEPI)和中部型ENSO指数(Nino Central Pacific index,NCPI),麦收期逐日副高强度、面积、脊线和西伸脊点指数。NCC发布的ENSO事件统计表(http://cmdp.ncc-cma.net/download/ENSO/Monitor/ENSO_history_events.pdf),美国气候预测中心(CPC)的El Nio/La Nia历史事件表(https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php)。文中所有气候值均为1991-2020年平均。

1.2 阴雨日数定义

本文的阴雨日数定义为出现降水(日降水量≥0.1 mm)或阴天(日照时数≤2 h)的日数。

1.3 研究方法

本文采用经验正交函数分解法(EOF法)分析历史上麦收期降水量和阴雨日数的分布,得到最典型模态的时间系数。采用相关分析法分析麦收期降水量、阴雨日数、副高特征量与前期海温的关系。采用差值T检验法分析El Nio衰减年和La Nia衰减年、麦收期北大西洋三极子正异常年和负异常年的麦收期500 hPa位势高度的差异。为了认识Rossby波活动对中高纬环流系统的影响,采用Takaya and Nakamura在2001年给出的公式[25]计算波活动通量。

2 2023年麦收期河南省降水的时空分布特征

2023年5月20日至6月4日,河南省出现了三轮大范围降水天气过程,分别出现在5月20-21日、5月25-30日和6月1-4日,其中5月25-30日全省大部出现了持续阴雨天气,中南部、东部等地出现了暴雨、局部大暴雨,是1961年以来同期影响范围最广、持续时间最长的一次阴雨天气过程。

图1为2023年麦收期河南省累计降水量及距平百分率、阴雨日数及距平分布图。由图1可知,2023年麦收期河南省累计雨量大(图1a),降水分布不均,全省平均为95.5 mm,降水量大值区主要位于豫南大部和豫西的中西部,相对较小的区域分布在豫北和豫中大部、豫东和豫西南的北中部。最大降水量出现在灵宝站,达到了297.3 mm,降水距平百分率达到了251.7%;最小降水量出现在清丰站,为25.7 mm,降水距平百分率为1.1%。全省除南召站和商城站降水略偏少外(图1b),其他站降水均偏多,绝大部分地区偏多2成以上。全省平均累计降水量为自1961年以来的历史第五位。

图1 2023年麦收期河南省累计降水量(a)及其距平百分率(b)和阴雨日数(c)及其距平(d)

2023年麦收期河南省阴雨日数多,为10~16天(图1c),全省平均为12.6天,其中豫西的中南部、豫中和豫南大部在13天以上,而豫北大部和豫东部分地区在12天以下。全省平均偏多5.2天,偏多较多的地区主要分布在豫北、豫中和豫西南大部、豫东的北中部(图1d)。全省平均阴雨日数为自1961年以来的历史第二位。

3 2023年麦收期连阴雨的气候背景和环流特征

3.1 2023年麦收期气候背景

3.2 2023年麦收期环流特征

3.2.1 2023年麦收期环流分析

我国气候异常的发生通常是由东亚夏季风系统的变化引起的,这个系统主要包括以下几个成员:中高纬度阻塞形势,低纬度副高及东亚季风[26]。2023年5月下旬,随着我国东南热带太平洋面台风“玛娃”生成发展并向西北移近我国东南沿海,东西带状分布的副高发生断裂,副高西环控制我国西南至华南大部地区。同时,乌拉尔山高压脊发展强盛,东北冷涡持续活跃,乌拉尔山高压脊东南侧位的显著槽区位于河南省西北地区,槽区不断有小槽分裂东移南下影响我国中东部地区。图2为2023年麦收期500 hPa位势高度原始场和距平场,以及700 hPa距平风场。图2(a)显示,在中高纬度从北大西洋经欧亚大陆至东北亚维持一明显的纬向波列,受此波列影响,乌拉尔山附近维持一范围较大的正高度距平,而东北亚上空维持一负高度距平。在低纬地区的中国大陆东部、南部及附近海域,除了受台风扰动形成的负高度距平外,其他大部区域为正高度距平所控制,副高偏强、偏北且明显偏西。在对流层低层的700 hPa(图2b),日本东部海域至阿留申群岛为明显的反气旋异常,台风“玛娃”形成的气旋异常中心位于菲律宾群岛东部海域,副高形成的反气旋异常中心位于台风西北侧,偏强、偏北、偏西的副高的西北侧的西南暖湿异常气流可以到达黄淮之间,配合中高纬度持续南下的冷空气,河南省大部形成了连阴雨天气。

图2 2023年麦收期500 hPa位势高度原始场和距平场(a)、700 hPa距平风场(b)图中黑色细实线为500 hPa位势高度原始场等值线,黑色粗实线为5880 gpm线,红实线为气候态5880 gpm线;填色为位势高度距平

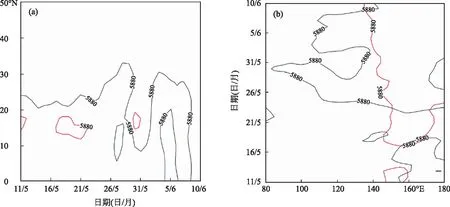

图3 2023年麦收期500 hPa位势高度5880 gpm线随时间演变图(a)沿117°E,(b)沿25°N;图中黑线为实况,红线为气候态

3.2.2 2023年麦收期的副热带高压、南亚高压和西风急流特征及其对降水的影响

(1)副热带高压

2023年麦收期500 hPa位势高度场沿117°E的5880 gpm线随时间演变图(图 3a)和沿25°N的5880 gpm线随时间演变图(图 3b)显示:5880 gpm线绝大部分时间明显比气候态偏北和偏西,5880 gpm线在5月24日以前维持在21°-23°N,比气候态偏北4~6个纬度,在这段时间内,形成了第一轮降水过程(5月20-21日)。25日以后5880 gpm线明显北抬西伸,至28日时到达了33°N、82°E附近,这段时间内出现了最大范围和最长持续时间的降水。之后5880 gpm线迅速南撤东退,5月31日-6月1日,撤退至9°N、138°E附近。随后,撤退之后的5880 gpm线又开始新一轮的北抬西伸,3-7日,5880 gpm线到达了27°-30°N、105°-110°E附近,在北抬西伸过程中的6月1-3日出现了第三轮降水。6月4日之后副高开始南撤东退。5月25-30日副高脊线气候值为18.87°N,而2023年5月25-30日副高脊线平均位于25.32°N,为自1961年以来的历史第一位。

(2)南亚高压和西风急流

副高作为东南亚环流系统中的一员,其变化不是孤立的,中高纬度环流、南亚高压等的变化和调整对副高强度和位置的影响较大[27]。陶诗言等[16]指出,副高西伸北跳是由于欧亚大陆上空存在静止Rossby波列,波的能量沿着高空西风急流向东传播到我国沿海海岸(115°-130°E)时在该地区激发出一个长波脊。这个长波脊的建立使副高和对流层上部的青藏高压都朝长波脊方向伸展,表现为“相向”而行的特点。西风急流增强,则有利于副高的加强、西伸和北扩[17]。

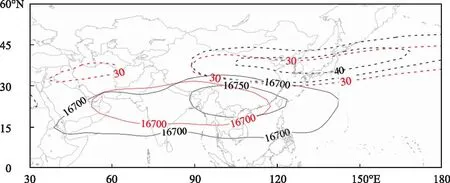

2023年麦收期100 hPa位势高度场上16700 gpm线和200 hPa西风急流的分布如图4所示,南亚高压呈东西向带状分布,16700 gpm线在亚洲大陆东部的北界位于黄淮之间,较气候态明显偏强、偏北、偏大和偏东。而欧亚上空的西风急流的北界在40°N附近,较气候态明显偏北和偏强。

图4 2023年麦收期100 hPa位势高度16700 gpm线及200 hPa西风急流图中黑线为实况,红线为气候态; 实线为16700 gpm线,虚线为纬向风速u≥30 m·s-1

(3)对流层中高层气温特征

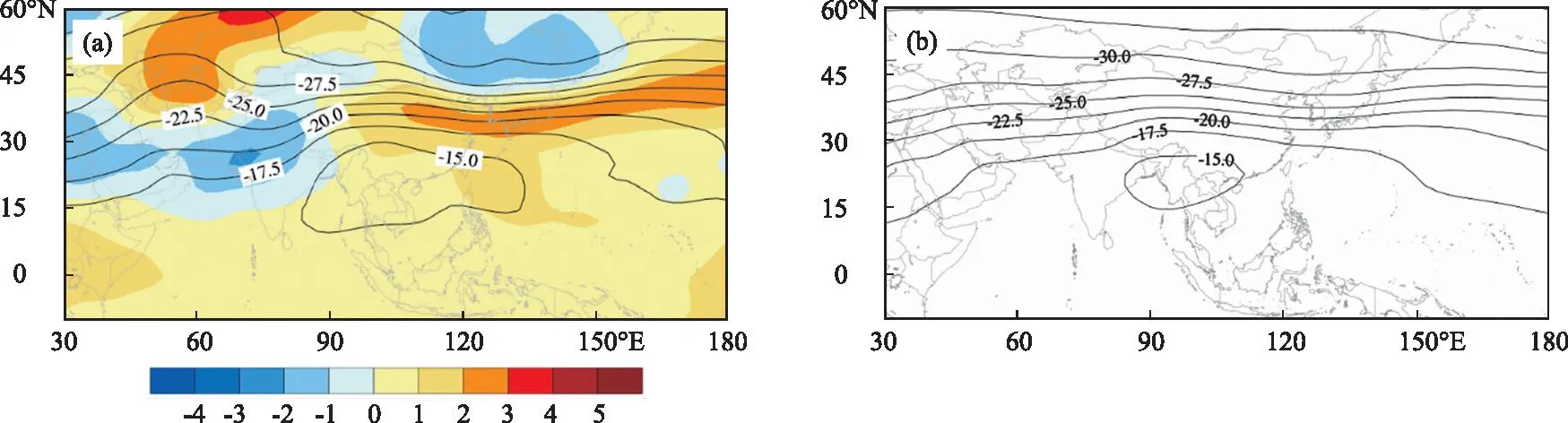

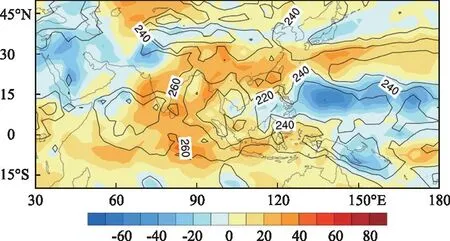

图5为2023年麦收期对流层中高层(300-500 hPa)平均气温及其距平。实况场上(图5a),大气暖中心位于孟加拉湾至我国东南部及附近的热带太平洋,呈东西向分布,相较于气候态(图5b)明显偏北、偏大和偏东,北界位置偏北4~8个纬度。由于南亚高压具有“趋暖性”,所以该东南亚暖中心可以导致南亚高压偏强、偏北、偏大和偏东;暖中心和偏东西向的东北冷涡的共同作用增大了东亚中高层的气温梯度,西风急流[7-9]得到了加强。最终副高受到南亚高压和西风急流的引导而加强并北抬和西伸[18-20]。

图5 2023年麦收期300-500 hPa平均气温及其距平(a)和平均气温气候态(b)单位:℃,等值线表示气温,填色表示气温距平

3.2.3 2023年麦收期中高纬度阻塞特征

逐日500 hPa位势高度图(图略)显示,2023年麦收期共有8天在乌拉尔山地区(45°-75°N、45°-80°E)出现了闭合等值线。5月22日,乌拉尔山地区首次出现阻塞高压,且维持了3日。5月28日,乌拉尔山地区再次出现阻塞,但这次位置较上次偏东,仅维持了一日,强度也较上次偏弱。6月2日开始出现了第三次阻塞,位于更偏东的地区,出现阻塞的范围更广,且维持了4日。

4 2023年麦收期连阴雨环流异常的可能动力热力成因

4.1 副高异常的可能动力热力成因

4.1.1 ENSO对副高的影响

海温是影响气候最显著的外强迫因子。本文在开展2023年麦收期副高特征及成因分析前,首先利用差值T检验和相关分析的方法,通过分析历史资料,理清麦收期降水和前期海温的关系,确定影响麦收期降水的海温关键区和关键时段并分析其影响机制,以作为分析前期海温对2023年麦收期副高影响的基础。2023年麦收期的气候特征为降水量大、阴雨日数多,因此对1980-2022年麦收期河南省111个站降水量和阴雨日数进行EOF分解,降水量和阴雨日数第1模态分别解释了总方差的62.36%和67.50%,第1模态对应的时间系数序列分别简称为Rpc1和Dpc1(图略)。Rpc1(Dpc1)与麦收期111个站的平均降水量(平均阴雨日数)的时间相关系数高达0.999。可见,可以利用Rpc1(Dpc1)代表河南省麦收期降水(阴雨日数)的年际变化来开展统计分析。

(1) 副高特征与前期ENSO的关系分析

为方便叙述,将对应年份的前一年简称为上年,对应年份的当年简称为当年。计算的1980-2022年麦收期Rpc1与前期各月(上年6月-当年5月)太平洋海温的空间相关(图略)结果表明,从上年8月至当年4月,赤道东太平洋附近海域一直存在范围较大的显著正相关区域,呈现出典型的东部型ENSO事件分布。从上年9月开始,赤道东太平洋的显著正相关区域逐渐扩大,在上年秋季达到峰值后逐渐减小,至当年5月后,高相关区已经较小。而1980-2022年麦收期Dpc1与前期海温的相关并不显著。

这种统计结果意味着,河南省麦收期的降水量与一次东部型ENSO事件的演变循环有密切联系。以下比较东部型El Nio衰减相似年和东部型La Nia衰减相似年麦收期环流场的差异。根据NCC的ENSO事件统计表和CPC的El Nio/La Nia历史事件表,挑选出东部型El Nio衰减相似年和东部型La Nia衰减相似年。20世纪70年代末,海气出现了较大调整,因此挑选的相似年为1979年之后的年份,其中东部型El Nio衰减年为1980、1983、1988、1992、1998、2007和2016年,东部型La Nia衰减年为1985、1989、1996、2008、2011、2018和2021年。对东部型El Nio衰减年和东部型La Nia衰减年麦收期500 hPa位势高度场作差值T检验,如图6所示,两类年份的环流场差异最显著、范围最大的区域为热带印度洋和热带西太平洋,而副高正是位于该区域,所以赤道东太平洋海温可能主要是通过对副高的影响来影响降水。以下将验证此观点。

图6 El Nio衰减年和La Nia衰减年麦收期500 hPa位势高度的差值T检验图中黑实线所圈区域为通过80%显著性检验的区域

图7为1980-2022年麦收期副高指数与前期各月(上年6月-当年5月)NEPI的相关系数。由图7可知,前期各月NEPI与麦收期副高强度和面积呈不显著的正相关,与副高脊线呈不显著的负相关,而上年9月-当年1月的NEPI与麦收期副高西伸脊点呈显著的负相关。各月间比较,上年10月至当年1月的NEPI与麦收期副高强度、面积和西伸脊点的相关相对较好,而3月、4月和5月的NEPI与副高脊线的相关性相对较好。所以,前期赤道东太平洋的海温偏高(低),有利于麦收期副高偏强(弱)、偏大(小)、偏南(北)和偏西(东),其中海温对副高西伸脊点的影响最显著。

图7 1980-2022年麦收期副高指数与前期各月(上年6月-当年5月)NEPI的相关性

(2)ENSO事件对副高的影响机制

图8 500 hPa ω距平随时间的演变合成图单位:m·s-1;(a)El Nio衰减年沿5°S-5°N平均,(b)La Nia衰减年沿5°S-5°N平均,(c)El Nio衰减年沿110°-130°E平均,(d)La Nia衰减年沿110°-130°E平均

图9 2023年5°S-5°N平均的500 hPa ω距平随时间的演变图单位:m·s-1

4.1.2 2023年热带对流活动对副高、南亚高压和西风急流的影响

西太平洋暖池具有很高的海温,此海域上空是Walker环流的上升支,也是水汽的强辐合区,导致了该区域有很强的对流活动和降水。西太平洋暖池的对流活动不仅起到维持热带纬圈Walker环流的作用[12],而且在经向上对北半球副热带大气环流的变化也有很大作用,特别对副高的变异有显著影响[13-14]。当春季菲律宾周围对流活动偏强时,夏季副高易偏东和偏北[15]。何金海等[6]认为春末夏初菲律宾群岛附近的对流激发了南亚高压,而中南半岛局地对流的加强则使南亚高压北抬。2023年麦收期前的春季(3月1日-5月20日),孟加拉湾中东部至菲律宾岛附近对流活动相对较弱(图略),并不利于南亚高压偏强、偏北、偏大和偏东及副高偏北。而麦收期由于台风“玛娃”的影响,由泰国湾至菲律宾群岛以东的热带西太平洋对流发展旺盛(图10),对流活跃释放的凝结潜热[28]对上空大气有加热作用,有利于东南亚中高层暖中心的发展(图5a)和南亚高压偏强、偏北、偏大和偏东(图4)及副高偏北。

图10 2023年麦收期OLR实况(等值线)和距平(填色)分布图OLR及其距平单位:W·m-2

4.1.3 高原热力作用对副高、南亚高压和西风急流的影响

大气的热量主要来自地球表面,下垫面和大气之间的交换(近地面非绝热加热)包括地表向上太阳辐射通量加热、地表感热通量加热及潜热通量加热。青藏高原高耸的地形可直接加热对流层中层大气,春季高原大气热源的主要贡献来自地面感热,而夏季则来源于地面感热和潜热释放的共同作用[29]。春季的感热加热异常信号可能通过土壤温度和湿度的“记忆”[30]及非绝热加热——局地环流的正反馈过程[31]得到维持,并影响夏季的气候。当春季地表感热较强(弱)时,夏季高原地表感热同样较强(弱)。青藏高原感热和潜热加热对南亚高压的形成有重要的作用和影响[32]。当青藏高原春季感热整体异常偏弱(强)时,中国北方上空高度场异常偏高(低),南亚高压偏弱(强),位置偏西(东),副高异常偏弱(强),位置偏东(西)[33]。

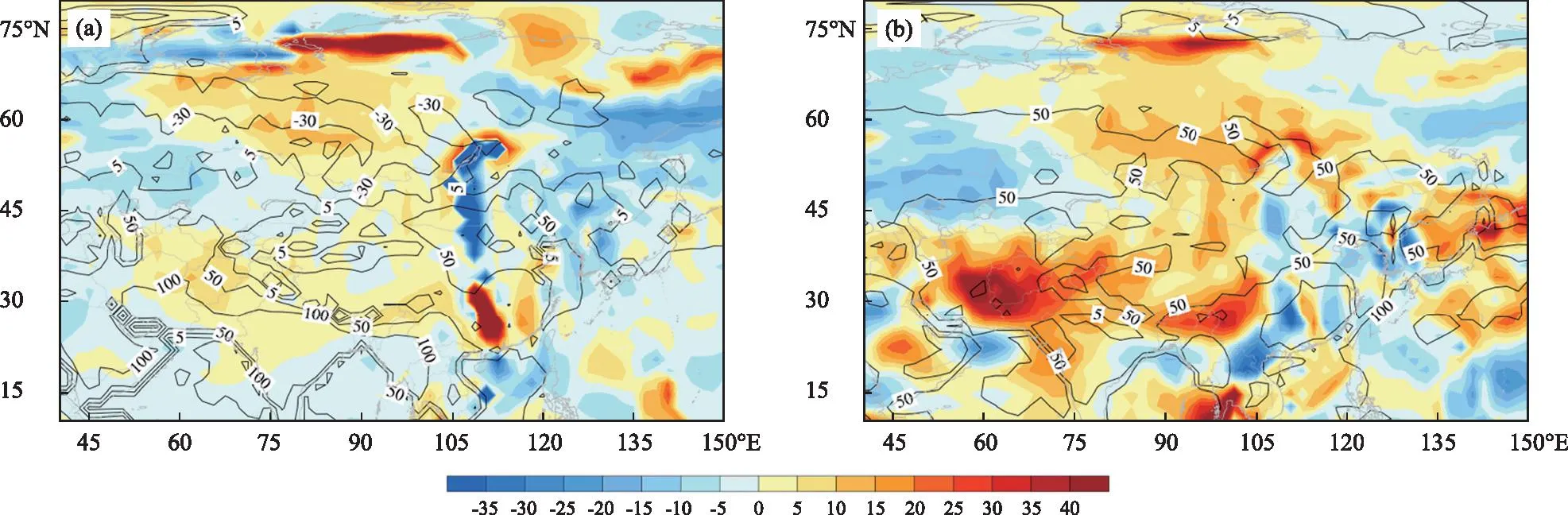

2023年麦收期前的春季地表感热通量(图11a)和潜热通量(图11b)的距平分布显示,在30°N附近的伊朗高原至青藏高原的感热通量和潜热通量均较强,麦收期的感热通量(图略)和潜热通量(图略)分布也有类似的特点。这种分布有利于麦收期对流层中高层东南亚附近暖中心(图5a)的发展,及南亚高压(图4)的偏强、偏北、偏大和偏东,副高的偏强、偏北、偏大和偏西。

图11 2023年麦收期前的春季非绝热加热通量(等值线)及距平(填色)通量及其距平单位:W·m-2;(a)为地表感热通量,(b)为地表潜热通量

4.2 中高纬阻塞维持的可能机理

4.2.1 北大西洋海温对2023年麦收期中高纬度阻塞维持的可能影响机制

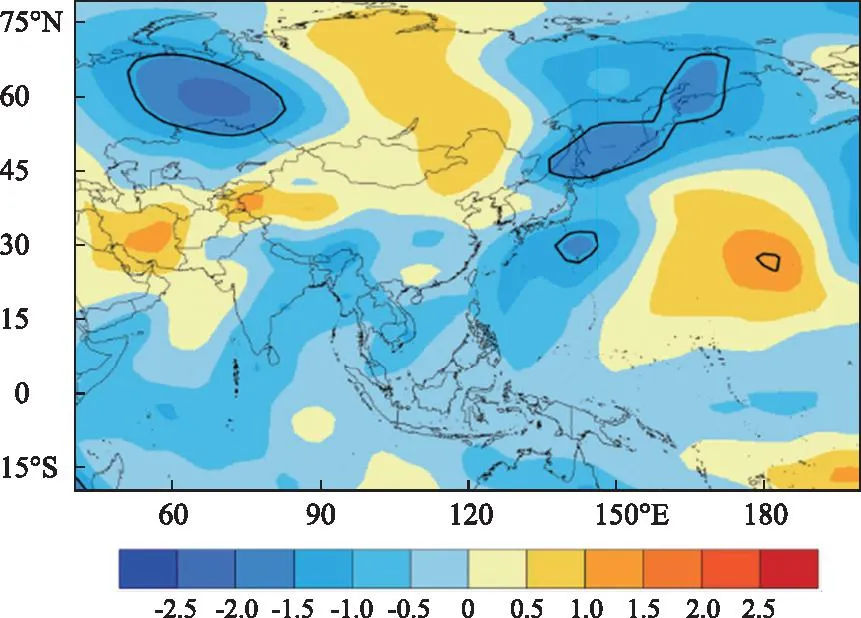

前期研究认为北大西洋为波能传播的上游地区,对下游的波动有显著影响[34]。北大西洋海温明显偏高(低)[35]时,上空的空气柱在下垫面加热作用下膨胀(收缩),同时在该海域下游的欧亚500 hPa位势高度场上激发出“负(正)-正(负)-负(正)”的波列,其中乌拉尔山附近的正(负)高度异常可以通过显著性检验。负(正)北大西洋三极子模态能够在北大西洋-欧亚中高纬度地区激发出一支纬向分布的遥相关波列,使乌拉尔山和鄂霍次克海高压脊偏强(弱)[36]。根据NCC麦收期北大西洋三极子指数(NAT),以1倍标准差为阈值,挑选出NAT高值年和低值年,其中高值年有1985、1986、1994、2002、2015和2018年,低值年有1987、1995、1998、2001、2005、2006和2010年,开展麦收期北大西洋三极子的正负位相年同期500 hPa位势高度的差值T检验(图12),图12显示,麦收期北大西洋三极子为负(正)位相时,同期乌拉尔山和鄂霍次克海位势高度偏高(低),贝加尔湖位势高度偏低(高),欧亚中高纬度呈双阻(双阻反位相)的环流分布特征,其中乌拉尔山和鄂霍次克海地区的差值可以通过80%显著性检验。2023年麦收期北大西洋三极子偏弱,有利于乌拉尔山高压脊和阻塞的发展。

图12 麦收期北大西洋三极子正异常年和负异常年同期500 hPa位势高度的差值T检验图中黑实线所圈区域为通过80%显著性检验的区域

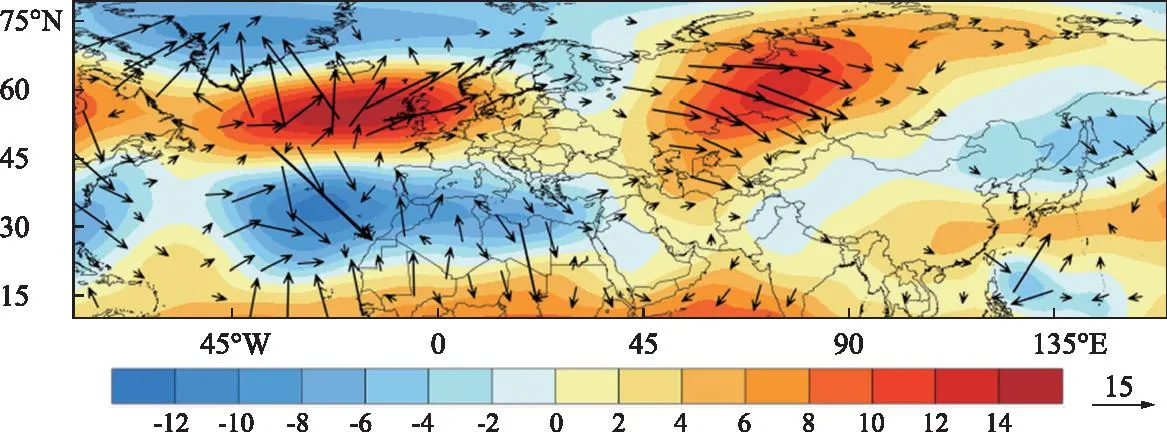

2023年麦收期500 hPa Rossby波作用通量(图13)显示,北大西洋为波作用通量辐散区,Rossby波能量由此向东向南频散,中高纬度存在由大西洋至西太平洋的纬向波列结构,“+ - + -”中心分别位于北大西洋、巴伦支海、乌拉尔山和鄂霍次克海附近。同时还发现,西太平洋上30°N附近的正扰动中心发展,且与副热带地区的大范围正扰动区相接,有利于副高加强北进。图13相较于图12可知,2023年麦收期500 hPa上乌拉尔山高压脊更强,范围更大,以乌拉尔山附近为中心,从伏尔加河附近至贝加尔湖西北侧附近均为通量辐散区,而贝加尔湖东南侧至鄂霍次克海附近则为通量辐合区,辐合中心位于北海道岛以北。

图13 2023年麦收期500 hPa准地转流函数距平(填色)和波作用通量(箭矢)准地转流函数距平单位:106 m2·s-1;波作用通量单位:m2·s-2,小于3 m2·s-2的未显示

所以北大西洋海温可以造成2023年乌拉尔山附近高压脊发展,但不会造成伏尔加河附近至贝加尔湖西北侧均为大范围的位势高度正距平及贝加尔湖东南侧至鄂霍次克海附近均为大范围的位势高度负距平的环流分布,大气环流呈现这种分布特征,显然还受到了其他动力热力因素的影响。

4.2.2 地面热源对2023年麦收期中高纬度阻塞形成的可能影响机制

2023年麦收期前春季的地表感热通量(图11a)和潜热通量(图11b)从伏尔加河东侧至贝加尔湖附近偏大,根据两通量的物理机制,则有利于乌拉尔山高压脊的加强且范围偏大,与2023年麦收期乌拉尔山高压脊的范围基本一致;而贝加尔湖以东至西北太平洋的通量总体偏小,则有利于欧亚东北部大范围位势高度负距平的发展特别是东北冷涡的加强活跃。麦收期地表感热通量(图略)和潜热通量(图略)也有类似的分布特征。

综上所述,麦收期北大西洋正海温和北大西洋三极子负位相在Rossby波的作用下有利于乌拉尔山高压脊的发展,但是通常情况下下游的贝加尔湖附近为位势高度负距平,鄂霍次克海为位势高度正距平。麦收期前的春季和麦收期伏尔加河附近至贝加尔湖附近地表感热和潜热总体较强,而贝加尔湖东南侧至鄂霍次克海地表感热和潜热总体较弱,在一定程度上导致了500 hPa位势高度场上上述区域分别出现了大范围的位势高度正距平和位势高度负距平。

5 结论和讨论

(1)2023年麦收期降水和阴雨日数偏多,两者的全省平均值分别为自1961年以来的历史第五位和第二位。造成这一现象的原因是欧亚中高纬度环流西高东低,乌拉尔山高压脊持续发展并出现阶段性阻塞,东北冷涡活跃,有利于冷空气持续南下;副高异常偏强、偏北和偏西,来自副高西北侧的暖湿气流和持续南下的冷空气在河南省交汇。从环流之间的相互作用看,副高偏强、偏北和偏西的原因是受到了偏强、偏北、偏大和偏东的南亚高压和偏强、偏北的西风急流的引导。而东南亚中高层的暖中心偏大、偏北和偏东且呈东西向带状分布,导致了南亚高压偏强、偏北、偏大和偏东。暖中心和东北冷涡的共同作用,使东亚中高层的气温梯度增大,进而加强了西风急流。

(3)乌拉尔山高压脊持续发展且阻塞频繁的原因是麦收期北大西洋海温为正异常,北大西洋三极子为负位相,海温和Rossby波的作用导致了乌拉尔山高压脊持续发展。而麦收期500 hPa位势高度场上伏尔加河至贝加尔湖西北侧的正距平及下游贝加尔湖东南侧至鄂霍次克海的负距平范围偏大在一定程度上的原因是麦收期前的春季和麦收期地面感热和潜热通量在上述两地区分别偏强和偏弱。