心镜千秋

高中昌

明朝中晚期,山西徐沟县有个叫怀远的村庄,陈姓大户久居于此,堪称名门望族。他们生活在这里,或事耕事读,或为商为贾,凭岁月的积累,村中富户多了起来。于是高宅连甍,大院比脊,故有怀远堡之称。所谓怀远、怀远堡,即今山西省清徐县西怀远村之旧称。万历年间,堡中有位庠生名陈肃,娶妻王氏,生有一子,视如掌上明珠。这个陈家小儿自幼在双亲诗礼传家、忠孝爱国家风的熏陶下,逐渐成长,耳濡目染,从小就心怀为国为民的高情远志。还在童蒙时他便以持重实诚、聪慧过人而闻名乡里。及至入学读书时,其父陈肃中堂端坐,招小儿于面前,郑重而语:“我儿你虽年方五岁,但须早日求学上进。为父今以‘心镜’二字赠你,正式作为学名,它将伴你终生。还望心镜我儿你‘心中有镜,如水之清,鉴人鉴世,励德励行’。从此勤学苦修,将来功成名遂,上不负先辈之德,下可荫后昆之福啊!”旁边王氏夫人也不愧是清源名门千金,随着丈夫的诫子之语,抚摸着稚子的一头乌发,凝视着儿子的一双明眸,满怀深情地念念有词:“无尘无垢,心镜长明;昭如日月,家国为荣;也愿我的镜儿前程无量!”双亲的深情教诲,此情此景,儿子陈心镜自然是刻骨铭心。

数年的书塾生活,可谓是“众聚与聚,众散不散”,陈心镜潜心研究儒家经典,从来不知疲倦为何物,兴来自题表字曰“衷白”,别号曰“钟毓”,以志其怀。入县学后更加意气风发,既修其德,也修其业,经史子集,深研而博通。于天启五年(1625年)参加乡试,中得文魁举人,并在国子监深造结业。心怀远志的陈心镜,时刻准备着参加京都会试,以期实现更美好的愿望。然而事出不幸,家中老父亲陈肃公突然病逝。他深负痛怆之情,一时难以振作,以久悲心境苦守父孝。日日陪伴于母亲身边的陈心镜,看到孤身老母已渐近暮年,心有所思:我不能将浩荡皇恩亲加于逝去的父亲,确是一大憾事,但幸慈母安在,如能让老人家尽早享受些许皇恩,倒也可稍慰孝心了。于是放弃了金榜题名的高志,适时领命,就任于直隶省栾城县,当了一名知县。

陈知县到任,自是“心镜”明悬,更得随任慈母的耳提面命。政事、民事甚至国事,事事赤心以待。一边劝农励商,一边兴教弘学,点点滴滴,尽在民心。治下百姓,饱受其德。惠政之明,德行之远,学识之精,人气之旺……不几年即驰誉于京都以南地区,使畿南众多文化耆老大为奇之!于是纷纷联名上书,加以举荐。可谓是名列御前,指日可待。殊不知世事难料,一时间风云突变,一场“戊寅虏变”的发生掀起了滔天巨澜,冲击着整个大明朝廷,也淹没了畿南小县栾城。

所谓“戊寅虏变”,也称“戊寅之变”,是明亡清兴两朝交替的前奏之一。明思宗崇祯帝在位之际,正是雄踞东北方的后金逐渐兴起之时。他们曾数次南下攻破长城防线,残酷掳掠中原一带。崇祯九年(1636年),皇太极改“后金”为“大清”。两年后发动了一次大规模的所谓南征,而这一年正是“岁次戊寅”。戊寅南征其目标就是“骚扰掳掠”四字。他们所到之处非残即破,除强抢财物外,更是杀男掳女,多处制造屠城惨案。一年多的时间突山西,破直隶,屠济南……直指中原腹地,掳掠人畜达46万之众。既然有敌来犯,且肆无忌惮,大明朝廷自然不敢怠慢,于是调兵遣将,分路抵御。崇祯十一年(1638年)十月间,时称“七省总理”领衔兵部尚书的卢象升,统大军御敌于直隶真定(今河北正定)一带。当时的栾城县属战役外围,其卫所兵营早被卢象升调集于麾下,实际上这时的栾城既是孤城,也是空城。剩余守军兵卒除衙役捕快外,就是为数不多的老弱残兵,更无武职统领。敌军来时,全城上下只剩一片惊慌。而作为知县的陈心镜又正在病中,消息传来,只得带病布置,并亲自上城日夜指挥防守,可悲的是身边只有主簿潘可举(山阴人)和典史杨可挺(陕西人)等几个文职官员权作助手。在知县陈心镜的尽力指挥下,大家一心奮勇抵御,使得贼兵一时不能得逞。不料北城敌军火攻甚急,城楼突然火起,贼兵攻势尤猛。已在危急之中,又有报曰:城西南被敌攻陷!陈心镜坚声厉气地鼓励随从兵卒:“贼兵虽多,大家也不必害怕,务必努力杀贼,守城护民。死是大明之鬼,虽死犹荣。若能不死,退得贼兵,定会恩荣加身。”然而入城贼兵越来越多,教谕、典史等俱已殉难。眼看不敌,众随从只好掩护陈心镜退入县衙。陈公急忙奔赴后院,先来叩见母亲,试图嘱其家眷们想法逃生。陈母年已七旬,老人略作思考后,摇摇头双眼含泪执着儿子的手说道:“如此危局,母亲我很难玉汝于成了,唯望我儿你无忘‘心镜’二字,速到前庭应对去吧,至于后院家事,你娘我是自有主张的。”听罢娘言,陈心镜心如刀绞,无奈只好满怀悲凉地涕泪下跪,拜别母亲火速赶往前院去了。陈老夫人自知大数已定,含悲忍痛先催逼两个儿媳王氏和白氏自缢,为不落于贼手以遭凌辱,挥泪举火焚烧了儿媳之尸,然后独自来到库楼之上,投缳自缢而亡。悲也壮也!贞也烈也!其情其状,世所罕闻。

县衙大门终被攻破,陈心镜指挥剩余的差众,奋勇抵抗,与匪兵作最后的缠斗。眼看前院将陷,陈公的侄儿陈奏堂携同陈公次子陈濬堂,抱着幼弟法堂等领十余名家丁,拼死突围,更无一人怕死!怎奈面对的是如狼似虎的贼敌之众,不一会儿尽皆命丧于刀枪之下,30余口无一幸免。陈公心镜也因力竭而被捕,任贼刺破双唇仍然骂不绝口,终于身受七刀而气绝身亡,年仅50岁。呜呼!一门赴难,见勇见贞,惊天气概,可歌可泣。后人有联叹曰:

莫问是忠是烈,殉国殉子殉父殉夫,自然心镜可明,汗青可照;

当铭于古于今,得义得仁得贤得孝,终竟云麾不坠,气节不磨。

栾城惨役在“戊寅虏变”中,只是一个小插曲,但是这个小小插曲,却存在着一个真真实实且又惊天动地的故事。

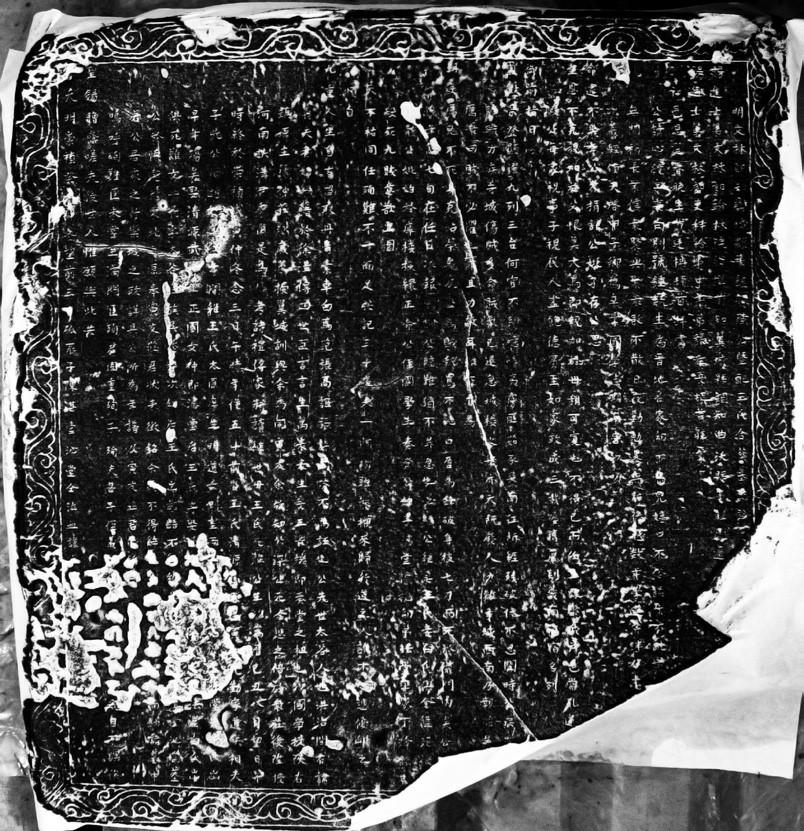

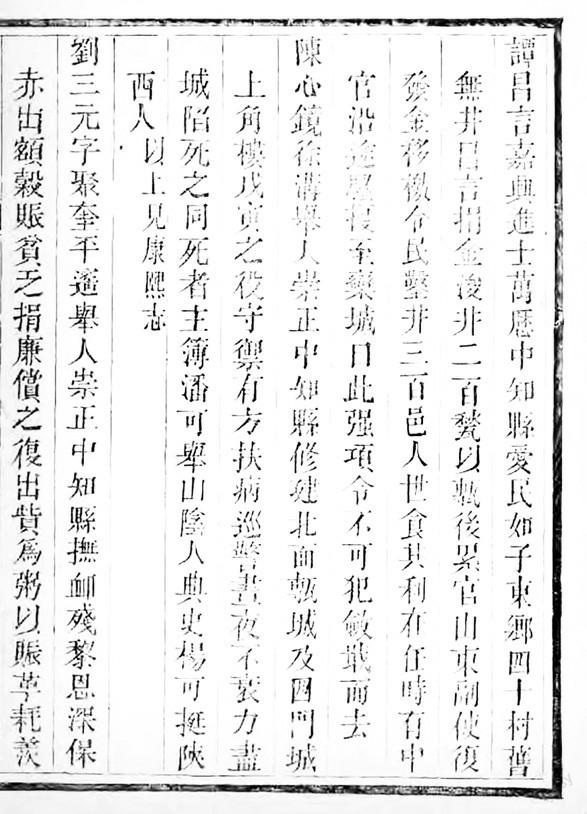

县令已死,栾城自免不了一番兵祸洗劫,劫后余生的栾城百姓,淌着纷纷血泪,奠葬了这些忠臣烈士。徐沟与栾城,山隔水阻,时局之动荡,千里毁伤!陈心镜及老母妻子的遗骸不能及时归里,此乃直隶栾城之憾,更是晋地徐沟之悲。无论是在亲民理政中的仁德风范,还是在戊寅之变中的忠直气概,陈公之大义声迹一时之间震撼了畿南大地,尤其栾城百姓,他们更是念念不忘,真可谓五体投地了!于是陈公祠不日高举于栾城,仰先贤而励后人,春秋祭享,永荐馨香,凛凛然无愧于心镜千秋!事后晋地徐沟家乡,有陈公侄辈陈湛堂和陈沁堂兄弟二人,虔领阖族同愿,为其行奠葬之仪,迎得旅榇归来,一路素车白马之状,行人无不挥泪相迎。当时在京为官的翰林院编修李士淳亲笔为其撰写墓志铭,以虔虔钦仰之笔,状述逝者生平政绩。更为难得的是,其志文中较为详尽地记载了栾城戊寅之变及陈公一门殉难境况。

那么李士淳,何许人也?他又为何要远隔千里为陈心镜作铭呢?李士淳,字二何,程乡(今属广东梅州)人,崇祯元年(1628年)中进士并荣获会魁,选任山西省翼城县知县,后调任山西曲沃县知县,政绩卓著,时人誉其为“岭南夫子”。再升通议大夫、吏部右侍郎兼翰林院编修,李自成攻陷京都后,李士淳携太子朱慈烺潜返梅州故里,数次组织勤王之师,但均未成功。陈公墓志铭应撰写于北京翰林院任上。其任翼城县知县之时,有同僚陈庄乃任该县训导。而陈庄即陈心镜之伯父,李士淳在志文中有云:“庄(陈庄)以岁荐授翼城训,与余为同寅友,余故知公深,公死,余悲之倍于众。”故可断言:该墓志铭中所述栾城戊寅之变及陈心镜一门殉难的人事景况是较为真实的,因为撰文时即在“戊寅虏变”后不几年,大明社稷尚存,故言及史实时,并无一丝忌避,直言清军为“夷虏”。不像有清一代史志,不便深入記述以防朝廷文字狱。如嘉庆时徐沟才子苏於沛所作《栾城令》诗中,即将夷虏南征写为“蜂屯蚁聚”的“流寇陷城”。更因陈公一家殉难五年后,大清即统治天下,有关“戊寅虏变”少记寡谈,故如此悲状惨烈之事迹,300年来被尘封于岁月之中,以致青史不铭,世传更少。即稍有记,也多出误传。而今有陈心镜墓志铭的发现,释译之下,不能不为之惊心动魄,更不能不为之纵笔呈文,故有此篇。