手足十二针联合疏经通督推拿治疗缺血性脑卒中偏瘫的临床研究

陈文文,沈 洁,杨 龙

上海市第八人民医院,上海 200235

偏瘫是缺血性脑卒中后患者常伴有的并发症,主要临床表现为口角歪斜、面部麻木等,严重影响患者日常生活能力[1-2]。目前西医主要通过药物、物理康复等手段进行治疗,具有一定的临床疗效。在中医上该病属于“中风”范畴,其病机主要在于脑脉痹阻、气血逆乱,故治疗该病的基本原则为祛瘀通络和益气补血[3]。脑卒中的发病机制较为复杂,单一治疗手段很难有效改善患者预后[4]。目前临床上对于脑卒中偏瘫患者主要采用药物治疗结合推拿、康复训练、功能性电刺激和针灸治疗等多种方式从而改善患者运动功能,有助于患者神经功能的快速恢复[5]。故本研究选取2018年8月—2022年2月来本院治疗的缺血性脑卒中偏瘫患者176例,探讨缺血性脑卒中偏瘫患者采用手足十二针联合疏经通督推拿治疗的疗效。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2018年8月—2022年2月来本院治疗的缺血性脑卒中偏瘫患者176例,随机分为对照组90例和观察组86例,其中对照组男性47例,女性43例,年龄43~75岁,平均年龄(59.18±6.17)岁,平均病程(7.89±1.46)月。观察组男性44例,女性42例,年龄44~76岁,平均年龄(59.35±6.25)岁,平均病程(7.94±1.52)月。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经伦理委员会批准(批件号:2018-028-016)。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 符合《各类脑血管疾病诊断要点》中关于脑卒中的诊断标准,且经脑CT或MIR确诊;患者存在一侧功能障碍,均为单侧,Brunstrom 分级在3级及以上;在佩戴强制性装置后有足够的平衡能力;手腕能主动背伸>10°,除拇指之外,至少存在其他两指背伸>20°;患肢被动关节活动度:例如肩关节外旋>45°,肩关节屈外展和曲和>90°, 前臂旋前和旋后>45°,肘关节从屈曲位可伸展>30°[6]。

1.2.2 中医诊断标准 中医辨证为气虚血瘀型,主症:偏瘫、失语或言语謇涩、口舌歪斜、神识昏蒙和偏身感觉异常;次症:头痛、 眩晕、饮水发呛、瞳神变化、共济失调和目偏不瞬[7]。

1.3 纳入标准

①符合缺血性脑卒中偏瘫的诊断标准;②发病时间为卒中后2~12个月;③患者目前意识清醒可接受治疗;④既往无精神病史,能配合治疗;⑤患者自愿接受本治疗,签署知情同意书。

1.4 排除标准

①合并重症感染、肝肾功能障碍、严重糖尿病与肿瘤等患者;②不能配合治疗;③既往有精神病史;④正在参加影响本研究结果评价的其他临床试验者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 给予疏经通督推拿,保持仰卧位,取地仓、人中、下关和颊车等穴位,每穴按压5 min。保持坐位,按揉肩颈上肢掌指部的内陵、曲池及合谷等穴位, 采用滚、揉、振、法和点按等手法推拿,约5 min;保持仰卧位,取患肢昆仑、太溪、委中、承山、解溪、太冲、膝眼、丘墟、足三里与梁丘等穴位按揉,采用揉、拿和点按等手法推拿,约5 min。保持卧位,按揉居髎、风市与阳陵泉等穴位;保持俯卧位,叩击患者背部膀胱经及督脉,频率为120~150次/min,按揉委中、承山、殷门、承扶、环跳、命门、肾俞、大肠俞和大椎等穴位,采用滚、揉、振、法和点按等手法推拿,约 5 min;隔日推拿1次,2次/周。共治疗4周。

1.5.2 观察组 在此基础上联用手足十二针法,取穴:双侧曲池、合谷、内关、阳陵泉、足三里与三阴交;保持仰卧位,采用华佗牌毫针(0.30 mm×40 mm)快速直刺或斜刺进针,进针深度大约在20~30 mm,根据治疗师在针下感觉明显阻滞感为适宜,进针后行平补平泻法,在软瘫期:患侧穴位施以高强度行针手法1 min;痉挛期:患侧穴位施以中等强度行针手法1 min;健侧施以低强度行针手法1 min;在患者得气感后不再行针,留针时间为30 min;1次/d,5次/周;共治疗4周。

1.6 疗效判定标准

临床痊愈:症状基本消失,症候积分减少>90%,上下肢功能明显改善;显效:治疗后症状明显改善,症候积分减少70%~90%,上下肢功能有所好转;有效:治疗后症状及上下肢功能有所好转,症候积分减少>30%且<70%;无效:未达到以上标准者。总有效率(%)=(临床痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%[8]。

1.7 观察指标

1.7.1 肢体运动功能评分 患侧肢体运动功能评分,治疗前后分别根据Fu甜一Meyer运动功能评定量表下肢部分(FMA-LE)和上肢部分(FMA-UE)评分标准评价两组患侧肢体运动功能,FMA-LE评分为0~34分,评分越低下肢运动功能越差。FMA-UE评分为0~66分,评分越低上肢运动功能越差[9]。

1.7.2 SS-QOL评分 治疗前后采用脑卒中专用生活质量量表(SS-QOL)评分评价两组生活质量[10],该量表评分为49~245分,评分越高生活质量越高。

1.7.3 日常生活能力评分 治疗前后采用Barthel指数评定两组日常生活能力,总分为0~100分,评分越高代表患者生活能力越好,并且生活需要很大帮助:评分<20分表示患者为完全残疾,并且生活完全依赖。

1.7.4 中医症候积分 治疗前后对两组主症和次症根据严重程度进行评分,每项主症评分为0~6分,每项次症评分为0~3分,评分越高症候越严重[8]。

1.7.5 NIHSS评分 治疗前后采用NIHSS评分评价两组的神经功能情况,总分 42 分,评分越高其神经功能恢复情况越差。

1.7.6 血清IL-6、TNF-α和MMP-9 水平 治疗前后采用酶联免疫吸附法测定两组血清IL-6、TNF-α和MMP-9水平[11]。

1.8 统计学处理

2 结果

2.1 两组患者治疗前后肢体运动功能比较

治疗前两组患者FMA-LE和FMA-UE评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组FMA-LE和FMA-UE评分较治疗前均明显升高,差异具有统计学意义(P<0.05),且观察组更显著,差异具有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 两组患者治疗前后FMA-LE和FMA-UE评分比较

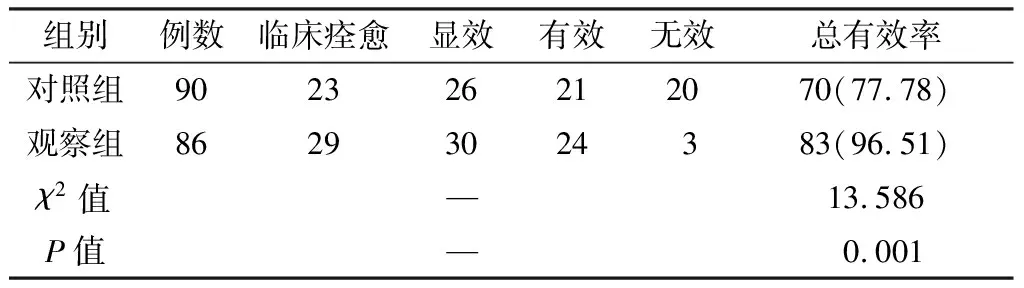

2.2 两组患者临床疗效比较

治疗后观察组总有效率为96.51%,对照组总有效率为77.78%;观察组疗效较对照组明显较高,差异具有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 两组临床疗效比较 [例(%)]

2.3 两组患者症候积分比较

治疗前两组患者中医症候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者中医主症、次症和总积分均明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05),且观察组降低更显著,差异具有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 两组患者中医症候积分比较

2.4 两组患者Barthel指数评分、SS-QOL评分和NIHSS评分比较

治疗前两组患者Barthel指数评分、SS-QOL评分和NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者Barthel 指数评分、SS-QOL评分和NIHSS评分明显改善,差异具有统计学意义(P<0.05);并且观察组改善更明显(P<0.01)。见表4。

表4 两组患者Barthel指数评分、SS-QOL评分和NIHSS评分比较

2.5 两组患者血清IL-6、TNF-α和MMP-9水平比较

治疗前两组患者血清IL-6、TNF-α和MMP-9水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组患者血清IL-6、TNF-α和MMP-9水平较治疗前均明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05),且观察组降低更显著,差异具有统计学意义(P<0.01)。见表5。

表5 两组患者治疗前后血清IL-6、TNF-α和MMP-9水平比较

3 讨论

在中医上该病属于“中风”范畴,中后偏瘫主要因为脏腑失调、元气亏损、痰瘀阻滞和脑失所养所致,引发患者出现肝肾亏虚、元气暗耗、气血瘀滞和血行不畅,从而导致脑络痹阻和神机受损,出现半身不遂和肢体麻木等症状[12]。故治疗该病的基本原则为祛瘀通络和益气补血,由于脑卒中的发病机制较为复杂,单一治疗手段很难有效改善患者预后,故本研究结合推拿、康复训练和针灸治疗等多种方式改善患者运动功能,有助于患者神经功能的快速恢复[13-14]。疏经通督推拿是根据中医理论、生物力学及现代解剖学为理论指导,治疗根据经络学说,先行作用在四肢和躯干,保持放松,调节机体周身经气,调节督脉气机,使机体气血阴阳保持平衡,修复异常的运动模式,促进肌群间的平衡,提高患者步行能力[15-16]。侯海鲲等根据临床经验及中医理论提出“手足十二针”,选取手足部腧穴,主要选取阳经穴,阴阳相配[17]。合谷属手阳明大肠经之原穴,针刺可起到宣通气血和升清降浊的功效。曲池属手阳明大肠经合穴,针刺能够起到疏风散邪和通达周身的功效。足三里属足阳明胃经合穴,可起到通经活络和补中益气的功效[18]。阳陵泉属胆经合穴,针刺能够起到通利关节和降浊除湿的功效。选取三阴交、内关等阴经穴位,其中内关属手厥阴心包络穴,针刺能够起到宽胸理气和宁心安神的功效[19]。三阴交属足太阴脾经之腧穴,针刺能够起到养血健脾和调肝补肾的功效。针刺以上诸穴,共奏祛瘀通络和益气补血的功效[20]。

本研究采用手足十二针联合疏经通督推拿治疗缺血性脑卒中偏瘫,结果表明治疗后观察组疗效明显较高,提示联用手足十二针可提高治疗效果,可能是由于针刺疗法可起到祛瘀通络和益气补血的功效,有助于患者快速恢复。本研究治疗后两组FMA-LE和FMA-UE评分较治疗前均明显降低,且观察组降低更显著,提示联用手足十二针可提高患者上下肢功能。本研究治疗后两组Barthel指数评分、中医症候积分、SS-QOL评分和NIHSS评分明显改善;并且观察组改善更明显,提示联用手足十二针可改善患者神经功能和日常生活能力,提高患者生活质量,有助于患者预后。缺血性脑卒中后脑组织损伤机制较为复杂,其中涉及IL-6、TNF-α等多种炎性因子参与,而MMP-9 能够反映动脉粥样硬化进展,并且也能够诱导炎症反应,从而加重卒中后脑损伤[21-24]。本研究治疗后两组血清IL-6、TNF-α和MMP-9水平均明显降低,且观察组降低更显著,提示联用手足十二针可降低IL-6、TNF-α和MMP-9水平,有助于患者减轻脑损伤和病情恢复。

综上所述,采用手足十二针联合疏经通督推拿治疗缺血性脑卒中偏瘫具有较好的疗效,值得在临床上推广应用。