九月浮槎

诗禅隐语,缠绵悱恻。

八月的时光错乱,宛若散落在地的拼图,印着浮生的剪影,任人随意捡拾、拼接。漆寥的夜笼罩在无边的旷野,远处是迎风招展的秋菊,用生命的坚守慰问晚秋无垠的萧索。

忽然飘来一阵浓郁的花香。

不偏不倚,在我的心头盛放。

那是一种远古的纯粹气息,如同往返于海天之间的浮槎,连绵起横亘在极目之处高耸的群山。月华初绽,星辉洒落,徒我一人风露中宵而立。

直至一本熟悉而又陌生的诗集在我脑海中隐约浮现,书名是简单的两个字:诗心。取此名的原因早已淡忘,只知其中记载着四季的嬗变,而春而夏而秋而冬。当我把它翻到最后一页,重叠在这本集子里的时光戛然而止,远处是辽阔的遗忘的水域,枯蓬的苇草、唏嘘的寒鸦,以及澄澈的秋露泛着的沁凉寒光。

一行凌乱的字给这个诗集画上最后一笔:

辞赋从今须少作,留取心魂相守。

三月的桃良,五月的鸣蜩,七月的流火,九月的秋露凝作岁月繁复的诗,正如渐行渐远的江舟载着忧愁的挽歌,消失在朦胧的余晖中。

于是我把往日的书信装订成一本无字的书,把浩瀚的晨霞捻成丝缕,化作深埋心底的茧,等待成蝶的那一刻。盼望着,九月的天河陨落,我要寻一叶浮槎,载着星辉安然入眠。

纷繁的秋

落幕了夏的晚宴

萤火虫是夏写给秋的情诗

正如那一棵桂树

飘散了整个季节

如若初秋的萤火没有幻灭,我也不必去刻意追寻。

记得多年前的夏天,你与我共读《枕草子》:“有月的时候自不待言,无月的暗夜,也有群萤交飞。”霎时间似有一整个世界在你脑海浮现,那是你的梨花梦,有着亘古的流萤秋光。你说你未曾见过萤火虫,便邀我一起去追寻这诡谲的生灵。

跨过无声的闹市,到达瘦西湖畔已是饭点,遂寻了一家餐馆,不紧不慢填饱肚子。晚饭是大煮干丝、扬州炒饭、文思豆腐,你说这些最具烟火气,以至于你二十一岁合眼之时,仍念念不忘。寻常食物用来填补饥渴的胃,而这些琼露却足以丰盈你心灵的杯,让你在流刑地的莽夜穿行时,恒常有一盏为你而亮的明灯。那么,待到晚夏与初秋接驳,你也不必悸叹于岁月的转烛、流年的运裛,你只愿银烛交光,直至东方之既白。

你不停给我夹菜,自己却没顾着吃,直至你打了个圆溜溜的哈欠,望着昏沉灯光下空无一物的餐盘,竟也扑哧笑出声来。

你飘忽的视线穿过餐馆蒙尘的窗棂,窗外是一棵落花的石榴树,孤零零地矗在路边,唯一的路灯也与它相距甚远。残败的花瓣洒落在青石板上,伴着两三天前那场雨的遗物,斑驳漫漶恰似你的唇色。

突然又飘起了雨。一只湿透的喜鹊呜咽着飞到那棵石榴树上,旋即蓄力腾空,消失在一片黑夜中。

“下雨了,还能看到萤火虫吗?”

你期待的眼神像七月的冰,热烈而又晶莹。恍惚间我竟紧张起来,遂拿起面前早已见底的茶杯,吸了一口残存的茶香,再缓缓咽下道:“能的。”

餐馆里不断迎来新的客人,地上被踩出了一排排深浅的脚印,在昏暗的灯光下借着雨水漫延,然后被保洁一遍遍不厌其烦地拖走。

和服务员结完账,外面的雨势也渐缓,遂快步沿着湖边找寻。

一排柳树,夹着晚风微凉。灯火点缀的桥面,与湖中的倒影若即若离,倒有一种冰凌澄澈的凄美。

天上那片发光的云,是害羞藏起来的月亮吗?

突然,你指着湖边的苇丛惊呼:“萤火虫!”

你俯下身来细细端详,像是在窥探自己的前生或者希冀自己的来世。你说你想成为它,像它一样活在花晨月夕,尽情发亮。那一刻,似乎有一种被生命紧拥的惬意,如同襁褓中熟睡的孩童,将往后的愿景用鼾声细细描摹。

可你不知道的是,萤火虫的一生,不过沤珠槿艳。

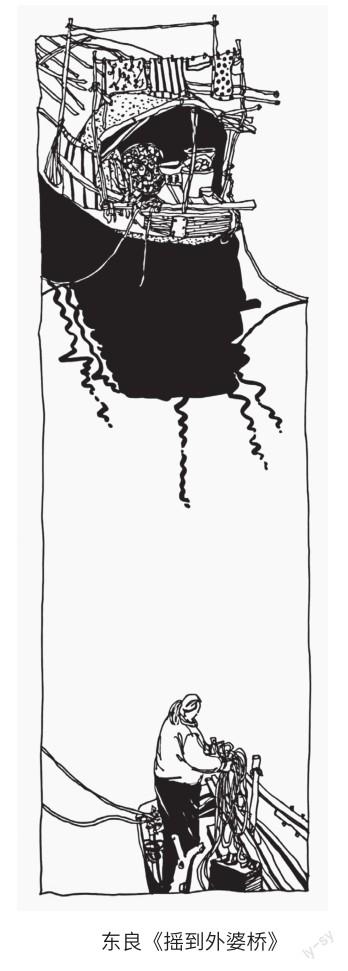

微醺的小船

摇摇晃晃

蒙蒙烟雨中撑一把伞

直至竹柏在月色里

缓缓写下你的名字

在与你相识相知的十余载时光里,我恒常記载着这样一卷岁月的佚诗,期盼着终有一日,能与你共阅。

当我们慢慢成长,逐渐感知接纳这个世界与梦土的差异,学会将岁月的温存缝补成百衲衣,供你我在苦修路上的荆棘丛中次第穿行,以期夜深人静时,能够再度回想起银汉红墙下的昨夜星辰。

我们的初遇十分寻常。那日我傍晚归家,在楼道刚好遇到背着书包的你。书包很旧,像是传家宝,鼓鼓囊囊的,深色的衣物从拉链缝里撑出。两个破旧的蛇皮袋,被住在我们隔壁的爷爷卖力地拖着,声声作响,宣告着它们的到来。

在家门口短暂地停歇,你终于注意到在对面的我,然后一个纤细的声音说道:“你好,我叫林雨橦。”

迟疑了片刻后,你接着问道:“那么,你叫什么名字?”

我一下子紧张起来,毕竟,我向来不善言辞,亦不喜与生人交谈。可你却不泯真诚的天性,诚然发问,我也不好置之不理。

“我叫谭喆熙。”我小心地说道。

然后,你从裤袋里熟练地掏出一颗糖,塞到我手里说:“很高兴认识你,以后我们就是好朋友啦!”

你咧开嘴笑着,两排长得参差、稀疏的牙齿,映着刚好透过灰蒙玻璃窗的残阳。

这是你短暂一生中为数不多的几次笑。

你向来不苟言笑,并非刻意深沉,而是经年的漂泊使然——断壁残垣掩埋着余生的战火,记忆的硝烟时常不知不觉间缓缓升起,拂过呼啸的寒风、啜泣的残柳,然后终结在你常年冰封的精神内核。

往后的日子里,我逐渐感知到你瘦弱身躯下雄奇悲壮的天质,遂寻了生宣、笔砚,将你浓重的水墨风格改造成幻生幻灭的缤纷乐土。你四岁父母离异,从此孤身只影在鬼寂的森林里踱步,跨过无数漫长的凉夜,也难泯你心中的执着与无悔。年幼如你,尚未有能力解生之死结,但几番浪潮之后,你已悄然洞彻生命的存在便是绝对的孤独。

我尝试不去想,将记忆封存,可每每涉及深夜,总有一双手扼住咽喉,窒息到令人落泪。和别人一样,我时常会怀念童年,但我所怀念的,更多的是那个时候的自己。我是一点都不想回去的,我惧怕、憎恶,但我敬佩那时的自己,真不知道是怎么撑下去的,如此想来也算有一种不舍。

父母离异那段时间,一开始他们俩谁都不管我,别的小孩放学时是父母来接,手上拿着风车、气球,一路嬉闹。我都不知道去哪儿住,经常有上顿没下顿。我到处借住,经常要看别人的眼色,我从小就和很多人打交道,但是我并不是那种油嘴滑舌、阿谀奉承的人,我始终觉得,真诚才是最重要的。

高中毕业的暑假,约在瘦西湖畔见面。人群中我一眼就认出了你,我深深知悉你平日信件里流露出的那种憔悴:

近日在家苦读,前些日子,腿不慎摔断了,挣扎了许久,无奈被班主任逼回家中。家于我而言,无非借宿之地,几经周转,已被颠沛的气息长久浸润。

最近脊柱也不行,只要坐着超过五分钟,就会脖子酸痛、头晕目眩,我尝试去调节,却也无济于事。印象最深的,是离校前的一次体育课,我一个人坐在教室里写题,我的手一直在抖,而其他人都在奔跑,后来我实在坐不住了,就躺着,一边流泪,一边做题。

不知要经历怎样的苦楚,才对得起自己当初的梦。

你是鹰一般的女子,你澄澈的双眸中透着与世态媲美的炎凉。当你羽翼初丰时便被狠心的父母亲自推下宿命的悬崖,直至你挣扎着重新飞起,在经历了太多星离雨散之后,你开始日复一日地向生活乞讨,努力将平日里的寻常见闻化作治愈心灵的良药。你终究是不治的,因为你内心的雍容更甚于世俗的华贵,你心灵的兜转更甚于宿命的轮回。

还在寻一张细密的网吗?细密到足以滤去所有的抵牾,让余生的绛雪尽情摇曳,如是,所有恸情的苦闷倒也能安生脱解。

那日,你我像一别多年的旧友,将扬州玩了个遍。你说你早已将生死看淡,昔日的顽疾亦无法拘囿你自由的躯干,你要尽兴地活。

“本来我要去北外,当翻译官,但是我的志愿被家里人改了,准确来说,是我的爷爷。”你又笑了,“你知道的,我小时候总对很多东西感兴趣,好像做什么都有天赋,但是那些东西于我,太遥不可及了,唯二坚持的,便是文学与外语。”的确,在你崎岖的生命道途,看似寻常的欢愉在你这却成了易碎的玻璃制品,偶有一阕清词,伴着稍纵即逝的晴朗而来,旋而化作下雨的梦境,润滑你生活的枯燥。

我将带泪牡丹赠你,你把它化作永恒的诗句。我想,在古代,你一定会是个风流温婉的江南才女,红衣白里,将平生的悲喜付诸曼妙的舞步,从月上柳梢的傍晚,直到月落风止的夜半,翩若惊鸿,婉若游龙。笙箫吹断水云间,重按霓裳歌遍彻。

“我喜欢写诗,不过都不见了,被语文老师收了起来,她喜欢我写的诗,说感觉有一种别致的冰冷,不像个女孩子。”我深深动容,我看到幽暗逼仄的谷底,有一株兰草,经历了魑魅魍魉的遴选与洪水猛兽的淬炼,也要固执地开出花来。

湖畔的路灯突然亮了,微薄的晚风盘绕在你的发梢,恣意得仿佛渗出了光,月光也在你四周氤氲薄薄的雾气。道路的尽头是新开没多久的饭馆,四方的散客在此相会,将那些惊心动魄的残章,有意义的或是无意义的,统统戏谑为茶余饭后的谈资。

我递给你一张明信片,上面是我闲暇时作的一首词:

扬州慢

三载春华,飞光空望,玉骢一骑绝飞。念浮云千过,叹人去花吹。见说道、芙蕖万顷,赏琉璃翠,忽至星垂。回望是、携手相游,年少情微。

月寒夜半,算而今几梦当回。纵玉露潇湘,金风窎远,应共高魁。院里木樨依旧,碧叶在、空散芳菲。问三秋萤火,同走何不同归。

此时此刻,文学似乎与命运发生了某种微妙的关联,这就好像你作品里的哀漠孤绝,又好像我诗词中的婉转凄意。渐渐地,我看到你眼角那颗,多年未落的泪。

那一日,我們走了很久,正商量着住哪儿,然后你骄傲地说:“我睡哪儿都行,就连天桥底下,我也是闭上眼就睡着!”

茶叶轮换着喝

清明前后的碧螺春

用最好的山泉

慢慢品尝出

此去经年的苦涩

你去学医了,非你所愿,却也莫名生出一种柳暗花明的蘧然。

平日里,你我各自奔赴在余生的命途中,偶有不泯的诗心,遂提笔几行蝇头小楷,然后在夜深人静的时候,相互诉说最深的孤独。

那日于电话里偶然提及书信,想来书信在你我的交流中也占了十之二三,便故意问你缘由。

你说:“书信是神圣的,它写给最重要的人,记着最难忘的事,留存着某年某月某天最纯粹的情,我一直深信不疑。”时至今日,我依然留存着当年的信件,尽管它们早已泛黄、褪色,或者发霉。时常,我幻想与你“车、马、邮件都慢”的生活,如此我便足以仔细记下有关于你的一切(是生命吗?),我才能更清楚地感知到,四季在流转,思念在蔓延,遂理一理鬓角,然后在日渐浅薄的流年里,看它重新纠缠。

不知从什么时候开始,你寄来的信件,隐约有一股药水味:

我常欢喜于一切遇见,譬如生命中的绿柳拂烟、青荷滴翠。自由而纯粹的生活从来就是删繁就简,做自己想做的事、爱自己想爱的人,这也是我一直所追求的。

来这儿两年多了,做得最多的事,就是上课、实验。实验室经常消毒,往来的师生,穿着白大褂,戴着口罩,与医院别无二致。我时常思考因何而来,真的是因为我的爷爷吗?还是冥冥之中有某种神秘的不可知力量?

我最近在研究NR4A1的作用机制,渴望早日将它研究出来,快快发表。想来也是一种讽刺,学医医得了任何人,却唯独医不了自己。

一家寻常的咖啡店,成了假日里你我的必去之所。店面不大,挤在破旧的居民楼下,装修基调是清浅的蓝。一楼是制作咖啡的地方,狭小,却也恰到好处。二楼是书房,四五个书架倚墙而放,或新或旧的书籍陈列其上,待着万千流浪者的苦读。书架的上层摆放着一些小物:落灰的地球仪、尘封的相册、旅行各地的纪念品。一张不大的桌子(仅能容下四个人)贴着墙,放上翠色的绿萝,绿萝中插着一个标签,店主用她的娟秀字迹记下博尔赫斯的诗:

我在我的黑暗里,那虚浮的暝色,我用一把迟疑的手杖慢慢摸索。我总是暗暗设想,天堂应是座图书馆的模样。

墙上贴满了各色的便签,往来过客的期许也罢,哀怨也罢,都被宽容地一一接纳:

“只要活着,就不算完蛋!”

“春天不远啦,永远不要失去发芽的心情。”

“总有一天,我们会窝在一起,读同一本书,看同一部电影。”

店主是一位中年女人,丈夫在外打工,女儿几年前嫁了,搬去了新的城市。唯一陪着她的,就只有一只年老的三花猫,还有这个对她来说偌大的店。

每次你我进店,店主总会亲切地说:“来啦!”

你快快地答:“来了!”

然后店主开始忙着给我们准备咖啡,你会先和我一起上楼,将淡蓝的窗帘微微拨开。我看到午后温黁的阳光倾泻下来,流过你的发梢,然后在你的眉宇之间幽浮,留下一份坚韧、宽容与充盈。

多少年的鹤归华表,抵得上这刹那的浮翠流丹。

有一回,你读到“死并非生的对立面,而是作为生的一部分永存”,像早已置身事外一般,我们平静地谈论生死。

你说:“我时常梦到死亡,虽是遥不可及的事,却感觉自己早已历经过。”

“的确,”我抿了一口卡布奇诺,“你来时的路年轻而崎岖,充斥着无数的齑盐与菽水,待日后的你慢慢印证。”

“如此漂泊,使我不得不时常思考,自己为什么而活。”你说。

“诚然,濩落是你命里难褪的底色,你时常悲郁到饮冰茹檗,深知在劳碌庸常的世间,能完整实践理想中的美,愈来愈不可得。幼时的你或许早已心灰意冷,所幸黑暗里你再次诞生,不是因为你对赖以生存的梦土之眷恋,而是因为你对个我生命的坦荡与虔诚。”

你是山间自由至上的林

我是一望无际辽阔的海

你无需为我而左右你的枯荣

我亦无需因你而借着每一个潮汐的夜晚

放声恸哭

在与你的岁月里悠游,时常乘着情爱之海的一叶浮槎。

那一回,与你在扬子江边,你瞥见千里清江如练,一行孤鹜刹那飞绝。如此寂寥的晚秋,却也难泯你的诗心:

折桂令·秋愁

岁岁繁花落清秋,才别清秋,又逢清秋,经年往事,流水悠悠,唯剩空楼。

空一阵寒风拂袖,动千里江畔浮舟。几杯浊酒?几度回首?几缕闲愁?几人共有?

那时你刚读大一,独自来到陌生的城市,我担忧你一个人太过孤独,你的来信却打消了我的顾虑:

日中最欢喜的,便是看到你信中親切的字迹。

听说校园旁的泉城公园有一个感应池,虽说我不信仰神佛,但今天还是专程跑去许愿,我所要的不多,愿你我平安喜乐就好。

近日我在思考寒假带你去哪儿,想了好久,不如就带你去贵州玩吧!我初中在那里待过一阵。

我们先要去黔灵山公园看猴子,然后去黄果树瀑布。还可以带你去贵阳玩,不过咱先提前说好:在贵阳迷路了可千万别怪我哦。

至于吃的嘛,我们去那种小店,老的那种,味道才正宗。糯米饭肯定得吃,鸡肠旺面也要吃,还有丝娃娃、果卷、冰浆,对了,还有小肉串也必须带你去吃!

总之,希望假期快快来,那样就能见到你啦!

印象最深的,是与你在上海。那一晚,我们跨过农田听到蛙鸣,还有时不时的几声犬吠。四处一片漆黑,只有沿途的路灯稀散地亮着。后来走到了旅馆,你将攥了一路的木牌赠我,你亲手雕刻的,背面是你最爱的一行诗:“空潭泻春,古镜照神,流水今日,明月前身。”

那一回,在西津渡,你指着路边的长椅:“瞧,那上面也有一句诗呢!”我上前看去,苍瘠的木质椅面被游荡的风拭了又拭,已经略有褪色。唯有一句诗似被描了千千万万遍:“百年修得同船渡。”然后,你在我身后猛地抱住我。

还有一次,你翻阅书籍,指着书上的插图笑言:“释迦牟尼了悟的那棵菩提树,前世一定是一个爱他的女子。”

直至那天你忽然提到:“前几天去见了医生,医生说我有双相情感障碍,如今的病情不容乐观。其实也没有很难接受,只是希望接下来或许为数不多的日子里,能多吃点好吃的东西,多见点想见的人。”

曾与你百般戏谑的生离死别,如今竟一语成谶。

你的病第一次发作,你开始不住落泪,却始终不知因何哭泣。

我逐渐丧失了许多东西,这个世界于我,就像是手机屏幕上冰冷的画面,我无法感知到它的温度。

我变得冷漠,对万物都是如此。我不想这样,我也记得,曾经的我也会因海棠花绽放而激动不已,也会因爷爷的离世而悲痛万分。可现在的我,像一个机器,只是日复一日地按照既有的程序运转,还时不时死机。

后来,你经常绝食,日复一日地憔悴。或许,丈量你人生轨道的律法太过严苛,必须以死来句读。流眄于生命潮汐里的晴花雨树,只是待到潮汐退却,沙岸却与天一般泬寥。

在你生命的最后,我几度去医院看你。你的父母早已各自成家,初中时期照顾过你的阿姨如今也与世长辞。我狠狠埋藏着一路上积攒心中的万语千言,我努力遏制住目见你时眼角迸发的热泪。你只是笑着把一个香囊塞到我的手里:“病房里打发时间,想着缝一个香囊送给你,还没做完,却被医生叫停了。”

我们互说再见,寻常到就像是明日又能再会的普通告别,可直觉告诉我,这或许是你我今生最后一次见面了。

你向往那固桀的远道胜过儿女情长的厮守,正如你的衣袂沾上秋思,却不染。你一生不曾作为任何人的妻,因为以后的路途,你早已在书中走过了。

你写给我的最后一封信这样落笔:

很幸运,此生遇见了你,我也不算白来一趟。

在你陪我走过的这么多年,其实有无数个瞬间,我都想着和你告白,想与你白头如新,倾盖如故——那该是多么浪漫的事情啊!真想与你一起去看看,我所见到的那个未来,我所期盼的那个未来。

但是我知道,我们终将无法成为彼此的伴侣——我的一生太过凄凉,如今却也是快要谢幕的电影了。所以我从来只是把你当作亲人,没有答应过你情爱之事。但你我心知肚明,人生的一段路途,我们确实共度了。

日中最惊喜的就是每一次见面,穿上漂亮的衣裳,与你走在寻常巷陌。走过太阳初升,走过月落星隐,走过四季更迭,走过光阴流转,直至不知不觉间慢慢走完我短暂的一生。

不做太多回忆了。愿你一生明朗,遇着欢喜的人,然后携手终老。

今朝梦醒与君别,遥盼清风寄相思。

总而言之,谢谢你。

对了,我爱你!

我们还会再见吗

将往日缠绵的誓言

抽丝剥茧

恍惚大梦初醒

寒蝉鸣泣三声

你是我回不去的原乡,是那五月初五的朝颜,以及九月初九纷落的葵叶。我要反复去读岁月的信笺,直至雨打信断、燕鸣莺啭、柳折花残。

你離开后的第一个清明,我独自走过你来时的路。我看到水泥路上一道道浅浅的白线——那是当地的习俗,线的尽头是家,指引那些迷途的亡魂。我想,若你飘然而至,我愿站在白线的尽头守候,然后望见一袭白衣的你,正纷然向我走来,我会笑着对你说:“陌上花开,可缓缓归矣。”

那日下午,我去鸡鸣寺,和寻常的老夫老妻一同,焚着人间的香火,替你许下来世的恩泽。

愿你不再抱怨此生的颠沛与流离,就算大化让你去迎淬毒的利剑,你也要做那逆飞的流星,将心中盛放的余焰,化作你久违的缤纷笑颜。唯有这样,我才能洞见你灿若星辰的来世。

我想起微风荡起衣袂的夏夜,我想起鼋头渚岸翩翩的垂柳,我想起许许多多曾经许下的誓言,慢慢地,我看到你渐渐模糊的脸。

山岗上的夜已经浓了,花香亦在此时此刻变得纯粹分明。

你化作一团薄薄的水汽,飘向昏暗的夜空,模糊了水与天的界限。

九月的人间不再孤身只影,总有那一叶浮槎,载着世上的任何不切实际的念想,往返于海天之间的浩瀚归途中。

责任编辑 王娜

作者简介

谭喆熙,2001年生,江苏扬州人,厦门大学2023级高分子化学与物理专业硕士研究生。爱好诗词、散文,高中曾任石城文学社诗词部部长,本科时期被评选为吉林大学“校园诗人”。