气顶边水油藏衰竭开发剩余油分布及挖潜研究

沈 畅,刘海涛,彭雪飞

(1.广东南油服务有限公司,天津 300450;2.中海油田服务股份有限公司,天津 300450)

二维物理模拟是对油藏的特定剖面进行研究,通过研究剖面上油-气-水三相流动规律反映油藏整体的流动规律[1-4]。二维物理模拟可以通过单面可视化的模型来实现,通过对流体进行染色,更加直观地观察流体的流动特征,目标区块为气顶边水层状油田,二维可视化模型可以观测气-油、水-油界面的移动规律以及开发过程中每个层位的剩余油分布情况,实验结果可以为生产开发中的措施转换提供直观的证据[5-9]。本文主要通过二维物理模拟实验探索气顶边水油藏开发中后期转变开发方式的可行性,包括屏障注水、布调整井等。

1 实验装置及流程

1.1 实验装置

二维物理模拟实验装置主要由模型、注入泵、中间容器、气瓶、产出分离计量及相机组成。低压实验的模型单侧可视化,正面装有一块20 mm 厚钢化玻璃,通过相机拍摄实验过程中模型的图像(图1)。

图1 实验模型参数图(水平井长度:400 m)

1.2 实验步骤

(1)安装模拟水平井(用双重筛网做防砂处理),安装模型玻璃盖板,试压。

(2)根据各层设计渗透率采用不同目数的玻璃微珠填砂。

(3)模型饱和水(无色),再从顶部饱和气体,从模型底部饱和模拟地层水(甲基橙染色),从模拟井饱和油(苏丹红染色),渗透率由低到高逐层饱和。

(4)连接气液分离计量装置、模拟气顶气瓶和模拟边水的中间容器,缓慢打开水平井开始生产。

(5)实验过程中记录气体体积、产水体积和产油体积,用相机间隔一定时间拍照。

2 实验结果及分析

2.1 衰竭开采

中间层位(1 000 mD)相对渗透率较高,饱和油阶段照片显示颜色明显偏红,天然能量开发结束后,颜色也在三个层系中为最浅,表明高渗层位原油驱替效果较好,剩余油主要分布在靠近气顶高部位200 mD 和400 mD 两个层。

2.2 衰竭开发后期转屏障注水

H 油田的气顶能量充足但边水能量较弱,为研究这类油藏的开发特点及中后期转屏障注水的可行性,开展了二维物理模拟实验,结果见图2、图3。实验进行30 min 后,出口端见少量气体,见气时间早于中等边水,135 min 后见水,见水后产油量下降,屏障注水后产量回升后逐渐降低,后期注水有一定成效,后期水量增长较快,最终含水率高达90%以上。

图2 实验过程中产出特征曲线

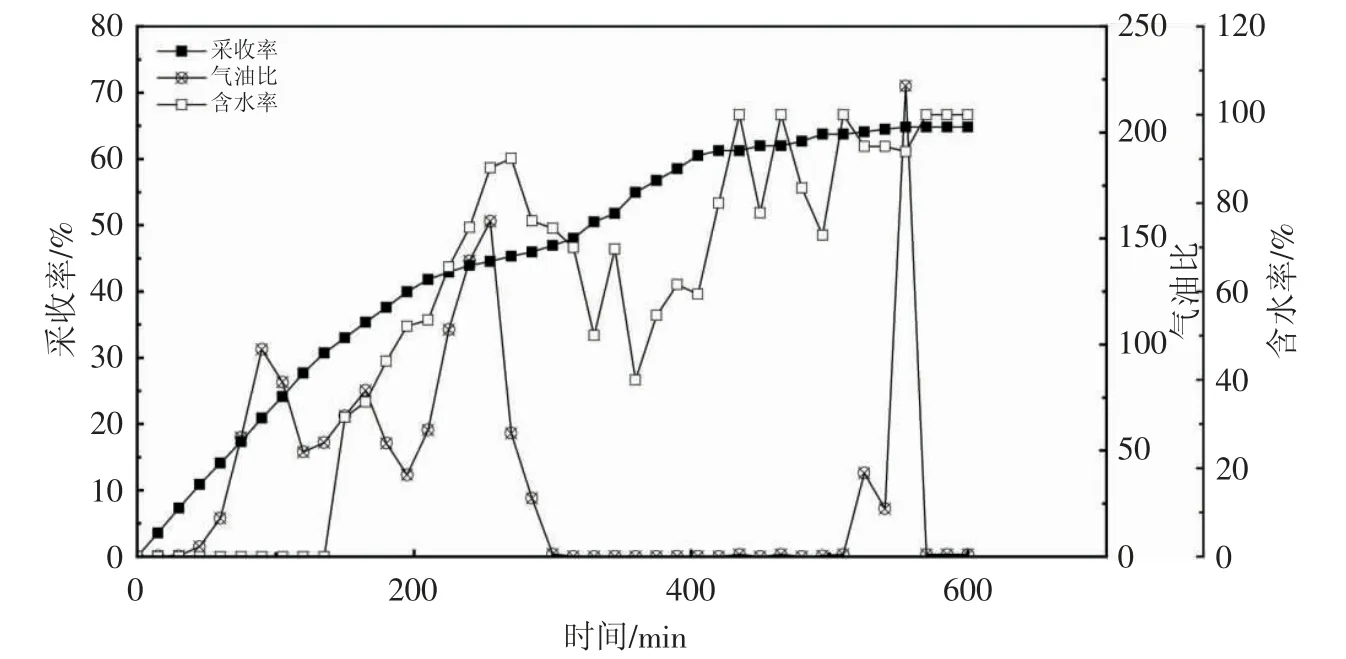

图3 实验过程中采收率、含水率和气油比变化

屏障注水后图像颜色进一步变浅,由于天然能量开发阶段采出油较多,因此,屏障注水后图像上差异并不明显,但是仍然可以看出边水下部位与气顶部位相比颜色较浅,剩余油主要分布在水平井上部区域。表明,屏障注水尽管取得了一定成效,但仍然不能弥补由于渗透率差异导致的剩余油分布特征。

2.3 衰竭开发后期转分层开采

上述研究表明,H 油田天然能量开发后剩余油同样主要分布在水平井上部区域,为了研究布调整井分层开采H 油田剩余油的可行性,开展了相应的二维物理模拟实验,调整井为定向井布在气油界面附近的油层内。调整井开采模拟分为小层合采和小层单独开采。实验结果见图4、图5。

图4 实验过程中产出特征曲线

图5 实验过程中采收率、含水率和气油比变化

天然能量开发阶段无水采收期为135 min,含水率为60%时(实验开始225 min)关闭水平井,开始分层开采,含水率为90%时(340 min)采用分层单采,首先开采最下层(400 mD),495 min 开采最上层(200 mD),600 min 开采中间层(1 000 mD)。

可以看出,通过逐层单采增油效果明显,含水率90%以上时分层单采低渗层(200 mD 和400 mD)效果更为明显,含水率有明显下降,天然能量开发采出程度为45.16%,分层单采提高10.85%。分层单采作用明显,这也说明了渗透率级差对采出程度以及剩余油分布影响较大。

2.4 衰竭开发后期剩余油挖潜方式对比

对于气顶边水油藏来说,整体上若对比增油指标,后期屏障注水效果好于分层开采,若对比油气当量指标,则布调整井开采效果更好,见表1。

表1 二维物理模拟实验不同开发方式对比

综上实验研究结果表明:可以采用屏障注水和布调整井两种方式进行开发方式转换,但是考虑到H 油田气顶边水窄油环的特殊性,布新井仍然面临成本高以及气窜和水窜的风险。对比方案实施可行性与增油效果,在气顶边水窄油环油藏开采中后期,对于一些低产低效井,应该考虑转屏障注水开发。

3 现场应用

以气窜严重、纵向驱替不均衡、剩余油富集、增产效果显著为优选原则,最终选择两井组实施屏障注水。该井组受气窜影响,日产液由初期的平均185 m3降至当前的59 m3,单井最低日产油12 m3,开发效果有待优化。屏障注水井实施后,累增油4.8×104m3,井组提高采收率4.9%。

4 结论与认识

(1)剩余油主要分布在气顶高部位渗透率相对较低的层位。

(2)对比各方案实施可行性与增油效果,在气顶边水油藏开采中后期,屏障注水和布调整井两种方式均可以提高油藏采收率。

(3)矿场的成功试验验证屏障注水对气顶边水窄油环油藏的适用性,为整体注水方案的实施夯实基础。