用方言拍影视剧,扎劲!

阙政

《繁花》中上海演员都按照自己的生活经验来说沪语。

胡适曾经在《〈海上花列传〉序》中说:“方言的文学所以可贵,正因为方言最能表现人的神理。通俗的白话固然远胜于古文,但终不如方言的能表现说话的人的神情口气。古文里的人物是死人,通俗官话里的人物是做作不自然的活人,方言土语里的人物是自然流露的人。”

曾经发明的“上海话输入法”的上海大学教授钱乃荣更说:“方言有人性中的神。”

而最近因电视剧《繁花》大火的编剧秦雯也说:“用上海话写戏,感觉完全不一样,扎劲!”

《繁花》刚播完不久,而它所带来的沪语热潮却方兴未艾——观众,尤其是上海本地观众,像剧中的“黄河路保卫战”一样,打响了“沪语保卫战”——能讲沪语的场

合一律讲沪语。

去采访秦雯的时候,聊了几句之后,她就提议“不如我们用上海话来聊吧”,于是采访也从严肃认真,变得团结活泼,聊起创作《繁花》时的点滴,她的沪语语速极快,高兴得眉飞色舞:“用上海话写戏,感覺完全不一样,扎劲(沪语兴奋之意)!整个人都是沉浸其中的。而且你看演员讲普通话和上海话,也有两种不同味道——胡歌身上本来正气很足,讲起上海话来就增加了活灵活现的感觉,显得整个人风流倜傥。马伊琍一讲上海话就多了几分凌厉,而唐嫣讲上海话又添了几分娇嗔。我真的强烈建议,能看懂上海话的观众,就看上海话版吧!”

剧集播出以后分普通话和沪语两个版本,坊间开玩笑说,上海本地观众如果不看沪语版,是要被开除沪籍的。有趣的是,有些演员此前大家可能并不知道他是上海人,结果一开口,确认了眼神——原来大家都是310啊(上海人身份证前三位数字)。

饰演爷叔的游本昌,上海话带着老派的连读变调。

胡歌说,用方言演戏,本身就是对演员的一种解放:“上海话是我的母语,用母语表演的时候,就不需要像用普通话讲台词时那样,分散一部分精力在语言上,去注意台词的逻辑重音啊、节奏啊,省略了这个过程。拍了一段时间以后,又会发现,方言有它独特的韵味在里面,你的穿着、语言、环境和发生的事情都非常统一,语言作为一个交流工具,是地方特有文化的一种载体。”

其实《繁花》原著当年考虑到全国人民的接受程度,使用的反而是“改良”沪语——全篇没有一个“侬”字。但拍成电视剧时,秦雯和王家卫导演商量下来,觉得一定要有“阿拉”,一定要有“侬”:“就用大家生活中会使用的口语,不去作统一或者限制,因为每个年代、每个区域的上海人,讲话也有各自不同的特点、不同的用词,所以我们会鼓励每个角色都去找到适合自己的上海话。”秦雯说。

在片场,每个演员都会根据自己在上海生活的经验,去把握角色所说的上海话。最终《繁花》呈现的方言中,“爷叔”和“阿宝”的口音、用词,都有明显差异。在上海大学教授、著名语言学家钱乃荣看来,“游本昌饰演的‘爷叔’,有些发音跟我们现在有点不一样,这是符合他人物年龄的——老派人还保留了几个老上海话中的‘连读变调’,年轻人听着可能觉得有点怪,那是因为一个时代有一个时代的语言,虽然方言的稳定度是很高,但方言是生活中活的语言,在稳定中也会有自然的变化。剧中的上海方言,整体感觉是符合那个年代特征的,句子短,排列紧密,你一言我一语,让我感觉很亲切”。

邵艺辉导演不是上海人,却选择用上海话来诠释《爱情神话》。

有没有发现,即使并非上海人,曾经长年定居在上海的导演,也喜欢在电影里大量使用上海话?在《繁花》之前,因沪语而出圈的电影,是《爱情神话》,导演邵艺辉曾在上海居住多年;是《罗曼蒂克消亡史》,导演程耳也曾在上海居住多年。长年浸泡在这座城市之后,他们仿佛认定,只有上海话才能更好地传达出这座城市的气质。

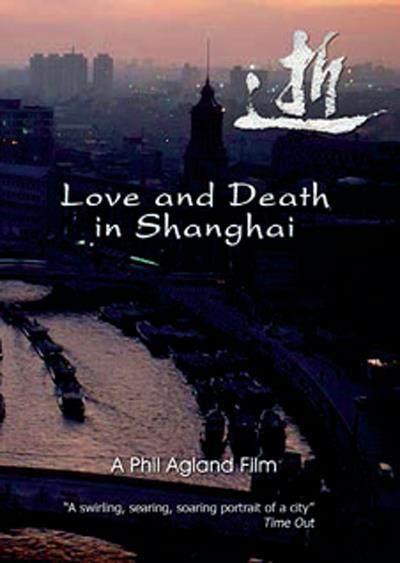

其实不光是中国导演,外国导演到上海来拍电视片,也全程沪语收音——1997年,国际知名纪录片导演、英国独立制片人Phil Agland来上海拍摄一部电视片《逝:Love and Death in Shanghai》——1999年在英国电视台首播,每集50分钟,一共7集,IMDB上的评分也高达8.2。2007年的时候,导演把电视片素材浓缩成为一部100分钟的长片,后来曾在白玉兰电视节期间于上海公映。

跟《爱情神话》围绕五原路两公里半径不同,《逝》聚焦的是现在上海已经消失的区划:南市区。1997年,上海人口400万,外来人口仅仅8000;1997年,南市区还没并入黄浦;1997年,老城厢二房东家的棉被,是用棉胎、被单和丝绸被面自行缝制而成,每到换季,就是一轮大拆洗。打开这部电影,你也不会怀疑,这就是1997年的上海——无论是毛衣的款式、女人的大波浪,还是老城厢里弄石库门、旧版百元大钞“青皮蛋”,都在暗示明示时间的烙印。

当然,这部纪录电影里还有一桩凶杀案——苏州河里捞到无头女尸,惊动了刑警803,很快将犯罪嫌疑人抓捕归案。审讯的时候,面对狡诈假装无辜试图抵赖的嫌疑人,文质彬彬的803气得从嘴里往外蹦出一串标准沪骂。漆黑的电影院里,全场观众热烈鼓掌。

既然名字叫Love and Death in Shanghai,除了死,还有爱:从患有先天性心脏病的5岁男孩范思愿的故事里,阿拉能透过时光,看穿90年代上海市民的古道热肠——小范一家环境不好,根本拿不出七八万元给他做心脏病手术,1997年的七八万元,对普通人家来说的确是个天文数字了。但是手术如果不做,小范就养不大。于是《新民晚报》社区版记者前去采访,将这家人的困境报道出来。上海慈善基金会也积极组织捐款,市民们有的几十有的一百,纷纷援手。儿童医院也配比同等款项,小范的手术很快就安排上,术后,他青紫的嘴唇也恢复了粉红,而负责任的医生就躺在病房一角的临时床铺上,密切监控他的恢复情况。想起来,小范今年也该到了而立之年吧。

《爱情神话》海报。

《逝》海报。

虽然不乏生死这样的大事,但《逝》的拍法却不是哗众取宠的,而是把惊心动魄的大事拍出了民間叙事的情和味。即使是上海本地人看来,也不觉得这个外国导演有隔阂。

这个走遍世界各地拍片的英国导演,在1994年还拍过一部讲云南丽江的纪录片《云之南》,片长7集,每集60分钟。虽然如今看来画质是糊了一些,却仍然透出90年代古朴的丽江风貌:镇子上放学奔跑的小学生、街上的裁缝店、拔火罐的老中医……不少丽江观众打了高分(豆瓣评分9分),称导演拍出了他们印象中90年代“变身网红前”的丽江。更有评论说,因为此片,丽江的美被全世界观众看到,“许多西方人竟然不相信世界上还会有这样美好的地方,更不相信片中的故事是真实的……包括挪威国王和王后在内,全世界有成千上万的人寻着《云之南》的故事来到了丽江,认识了丽江,也认识了中国”。而这部长片当然也都是全程使用的丽江当地方言。

上海曾是中国电影的半壁江山,这大家都知道。但你也许不知道,从1913年中国第一部故事片《难夫难妻》在上海诞生,到1949年解放前,36年间中国拍摄的2600多部电影里,就已经有了全片讲上海话的,比如《爱神之肥料》《三个母亲》。

如果说起沪语电影的第一波高潮,那应该是上世纪60年代。1962年,天马电影制片厂拍摄了谢晋导演的《大李小李和老李》。次年,上海海燕电影制片厂和长春电影制片厂又分别将滑稽戏《糊涂爹娘》和《满意不满意》翻拍成了同名电影上映,由杨华生、绿杨、小杨天笑、方笑笑等滑稽戏演员担纲主演,是很多人的童年回忆。同样由滑稽戏改编的还有1984年珠江电影制片厂出品的《阿混新传》,主演严顺开、李青、吴媚媚等人的表现可圈可点。

而在《繁花》所展现的90年代,上海其实兴起过沪语电视剧热潮,《孽债》《夺子战争》是其中最广为人知的——1997年的沪语方言剧《夺子战争》曾经以38.7%的收视率,打破上海电视剧最高收视纪录。不过当中小学不提倡讲方言之后,一系列方言文化也跟着衰落了。

《繁花》热播后,由于剧中不少情节与抢认购证、炒股票、闯荡资本市场有关,也迅速牵起了观众们对于90年代电影《股疯》的回忆——1994年引起轰动的沪语电影《股疯》,尽管不是由滑稽戏改编,却也在剧中起用了大量的滑稽戏演员:王汝刚、林锡彪、陶德兴、张国庆、吴媚媚……滑稽戏演员身上独特的地域特征和他们丰富的肢体、语言表达能力,让影片“笑果”出众。当年,沪语版《股疯》的票房是要高于国语版的。

记得电影里有一段情节:潘虹饰演的“阿莉”得知老公要出差一周,给他准备了7张草纸,待到问清楚最后一天中午就回来之后,又再撕下半张来,6张半就够了,充分体现了上海女人“做人家”的一面。半两粮票、半张草纸,上海人历史上的精打细算时常被人嘲笑,不过正如“做人家”这个词的字面意思,多少上海人家就是在这样的勤俭持家中慢慢“做”了起来。

程耳导演同样并非上海人,《罗曼蒂克消亡史》中除了葛优其他人都说上海话。

《股疯》的主演王汝刚作为上海市人大代表,也常常呼吁对方言的传承保护。在他看来,大城市就像是水泥森林,而语言却是城市的血液和灵魂,“让地方方言活起来,城市会更加‘鲜龙活跳’”。

方言之于方言电影,不仅是增加了喜剧元素,它还是一种“生活秀”和“时光机”。如今,打开《股疯》,上世纪90年代的市民生活仿佛就在眼前,如此鲜活,毫不造作。在记录“阿莉”一家生活的同时,90年代“排队抢购认购券”“炒股狂热”“老城厢动迁”等等历史事件也被忠实地一一再现。

90年代不但流行炒股票,还流行买彩票——尤其是福利彩票中头奖的人,还要到电视台去现场摇动大转盘,决定分到的奖金到底是5万元还是100万元。沪语电影《横竖横》记载的就是这段故事,它的大胆不仅在于全程使用沪语,还直接邀请了当年中彩票的几个伙伴本人来出演——张宝忠演的正是江南造船厂下岗工人张宝忠,他和同伴一起购买“上海风采”福利彩票,后来在电视台摇中了40万元大奖。彩票热潮中,有人自嘲说:“发横财进棺材,还是好好叫做生活吧。”——“做生活”,跟“做人家”一样,也是沪语词汇,把打工称作“做生活”,把勤俭称作“做人家”,似乎都很有道理。《横竖横》的导演王光利后来也为电视剧《繁花》担任了顾问一职。

虽然全部采用沪语对白的电影不算很多,但是夹杂沪语对白的影片还是不少的。比如侯孝贤的《海上花》,李安的《色,戒》,程耳的《罗曼蒂克消亡史》。

《罗曼蒂克消亡史》里,浅野忠信跑上来第一段台词就是长达上百字的沪语大贯口,第一句是:“要讲真闲话,覅讲假闲话,否则要触霉頭。”在电影里饰演管家王妈的闫妮,也是一口上海话,而且相当标准。后来闫妮回忆说,上海话是跟胡歌练的,胡歌还笑她说的“家乡话”自己根本听不懂。别人拍电影学方言,一般只学自己那些台词的咬字发音,但闫妮不同,她去找男人说,找女人说,到处找人练。最终,那一口不温不火懒洋洋又自带神秘感的沪语腔调,特别老上海。

相比沪语影视剧,采用其他地区方言的影视作品就更多——宁浩的《黄金大劫案》是东北话,管虎的《杀生》是四川话,王全安的《白鹿原》是陕西话,贾樟柯的《三峡好人》是重庆话、《站台》是山西话,杨亚洲的《没事偷着乐》是天津话,陈大明的《鸡犬不宁》是河南话……

宁浩应该是最爱用方言的华语片导演了,“疯狂”系列出现过的方言就有重庆话、成都话、青岛话、广东话、闽南语、东北话……但是导演却否认大量使用方言是为了增加喜剧效果,他说:“喜剧不喜剧还在其次。主要是方言对表演很有好处,它富有质感,也很生动。对当地人来说,用方言表达情感肯定比用普通话丰富。”

电视剧方面,《外来媳妇本地郎》有广东方言,《刘老根》有东北方言,《山城棒棒军》有四川方言,《武林外传》更是各地方言的大杂烩:佟湘玉讲陕西话,郭芙蓉讲闽南话,莫小贝讲邯郸话,邢捕头讲山东话,燕小六讲天津话,吕秀才和祝无双还讲过上海话……

根据路遥原著改编的电视剧《人生之路》,那自然是得讲陕北方言,不过也有调整——林永健、刘威、何赛飞、李光复等一众老戏骨大都操一口陕北方言,而年轻演员们则讲标准的普通话,这也是因为他们所演绎的角色在精神上的不同——老一辈们坚守土地,而年轻一代渴望走出去,向往现代化的城市环境,希望有一口字正腔圆的标准普通话。由此可见,剧集在语言的选择上不应追求刻板的“标准”,而是一切都要服务于角色形象的设定。

很多导演都表达过自己的电影必须使用方言——拍《白鹿原》的时候,有人问王全安:有没有要求主要演员必须通读多遍原著。王全安的回答却是:“让他们练好陕西话对电影来说更重要。”拍《穿过寒冬拥抱你》的时候,导演薛晓路说:“我们一开始就确定了希望是一个全方言的演出,想完全去复原,或者说尽可能地贴近那种生活真实。我们也尽量选择了一些本身是湖北籍或者武汉籍的演员,把我们原来的台词请武汉籍的老师录下小样,发给非武汉籍的演员们听,同时在拍摄现场也请了语言指导老师。”演员之中朱一龙、徐帆本身就是武汉人,贾玲也是湖北籍,说方言没啥问题。但“青岛贵妇”黄渤可就麻烦了——“天花板”演技的黄渤遇到了“比他语言天花板还高四层”的武汉方言,一边配一边说:“太难了,武汉话简直像唱歌一样,那个调拐来拐去实在太难拿了。”其实黄渤也算是接触方言众多的演员了,曾经在电影里尝试过四川话、天津话、唐山话、东北话……

去年五一档,著名编剧张冀跨界执导电影《长沙夜生活》,为了凸显这座“不眠城”的市井烟火气,也是用的湖南方言。电影里,长沙的知名景点:五一广场、渔人码头、“长沙之眼”摩天轮、文和友轮番登场,令人目不暇接;口味虾、糖油粑粑、小炒黄牛肉等湘味美食也悉数亮相,令人垂涎三尺。一句湖南方言“霸得蛮”(形容霸气十足,有一股不服输的拼劲),就勾起了多少湖南“细伢”的思乡情。

而导演魏书钧在湖南郴州拍摄《永安镇故事集》时,一样是用的湖南方言。电影里的方言就像刚刚从东湖钓上来的鱼一样,带来浓浓的在地食材风味。湖南菜很辣,吃得导演和编剧都拉肚子,但湖南话很温柔,温柔得让导演编剧只花了一个月就决定改剧本,一切推倒重来。

《武林外传》堪称南腔北调大荟萃。

其实不光是中国影视人爱用方言,外国人也爱。在去年上海国际电影节的圆桌论坛上,印尼导演卡米拉·安迪妮(Kamila Andini)也说:“我自己在创作过程中总是会由当地语言来制作相关电影,我喜欢带着字幕让观众观看影片。不管影片讲什么样的语言,都能够互联互通。我觉得这些方言能够非常好地代表电影的多元化。而让我感到惊喜的是,很多观众很容易就能和当地的一些故事构建起情感的纽带。”想起当年《孽债》曾被北方媒体批评“方言难懂”,但即使方言难懂,我们还有字幕,怕啥啦?