笋溪河面源污染及其与河岸带土壤有机碳、氮、磷的关系

侯文宁, 王海燕, 孟 海, 宁一泓, 赵 晗, 崔 雪

(北京林业大学 林学院/森林培育与保护教育部重点实验室, 北京100083)

随着点源污染的逐渐控制,以水体富营养化为重要表现形式的面源污染已成为威胁生态环境的主要因素。氮和磷是水生生态系统中浮游植物生长和分布的必需营养元素,当其浓度达到较高水平时,将存在富营养化风险,造成水质恶化、公共饮用水安全风险以及渔业和其他行业的经济损失[1]。三峡水库是目前世界上规模最大的水利工程之一,是长江流域重要的淡水资源战略储备库,在长江流域及国家资源战略配置中的作用意义深远[2]。然而,自三峡大坝建成以来,三峡库区面源污染问题日益严峻,成为国内外关注的焦点[3]。近年来工业发展迅速,人类活动加剧,化肥施用量逐渐增多,导致农田肥料过剩,再加上库区生态脆弱,水土流失严重,泥沙中携带的土壤氮、磷和未被利用的化肥颗粒在降雨或灌溉后通过地表径流或地下水进入水体,导致面源污染加剧[4]。

河岸带是衔接“水—陆”生态系统的重要枢纽,其生境状况由多个相对独立、相互影响的环境体系按照生物地球化学循环的变化规律结合在一起,具有一定的生态边界,主要由近岸土壤和水体等核心物质构成,且体系之间存在较高的相关性,其中以河流为主的水体和受流水作用的土壤是河岸带物质循环和能量交换的重要媒介[5-6]。河岸带土壤是河岸带物质组成的基础,其与生境的关系极其密切,能够随时响应河岸带生境的变化,是研究河岸带生态的重要内容。有研究表明,河岸带土壤受地形地貌、河流水体、沿岸土地利用及覆盖植被等多重空间特征及其演变的影响,进而影响土壤理化性质的空间异质性[7],最终导致河岸带土壤有机碳、氮、磷元素分布特征的差异。近年来,已有众多学者对河岸带土壤有机碳、氮、磷进行相关研究,王智等[8]和杨春璐等[9]在分别研究崇明岛和海城河河岸带土壤养分分布特征后发现有机碳和氮素在土壤表层聚集;Qian等[10]研究发现太湖流域河岸带土壤各形态磷含量均随土层深度的增加而降低;赵清贺等[11]发现群落结构和海拔梯度对黄河中下游典型河段河岸带土壤性质的影响显著;李锐等[12]对长江上游江津段德感坝河岸带进行了1 a的研究后发现,该河岸带对陆源氮磷有较强的拦截作用。

重庆江津区是长江上游兼三峡库尾较为典型的生态脆弱区,境内流域面积最大的河流是笋溪河。笋溪河流域受华蓥山脉断裂及川东褶皱带的影响,河岸带从上游到下游具有多个典型的地形地貌和相对固定的农业生产结构,土地利用类型相对稳定,河岸植被类型单一,表现出一定的生态适应性[13]。同时,笋溪河是三峡库区典型的上游入库河流,其河岸带的生态健康状况对三峡库尾地区及长江流域的生态环境治理具有重要的参考价值。近年来由于人口增长,城镇化速度加快,为获得最大经济效益,大量地带性植被逐渐被农田和园地所取代,加上大力发展旅游业,导致人地矛盾突出,土地利用方式发生改变,植被覆盖度降低,严重影响了河岸带土壤有机碳、氮、磷的循环过程[14]。前人对于水体及河岸带土壤有机碳、氮、磷的研究或集中在独立的陆地生态系统,或重在研究独立的水体生态系统氮、磷的时空分布特征,又或是侧重水体—沉积物间氮、磷元素的形态分布特征及相互转化,而将陆地—水体综合起来,分析同时期内河岸带生态系统碳、氮、磷的含量特征和存在形态的研究较少。孟海等[13]研究了河岸带水体—土壤—植物氮磷特征及其对环境因子的响应,但在土壤氮磷对水体面源污染的影响方面还有待深入。为此,本研究以重庆市江津区笋溪河流域干流的河岸带为切入点,基于沿河样点地形信息对全河段进行上、中、下游的划分,依次研究各河段水体面源污染状况以及河岸带土壤的有机碳、氮、磷含量状况,明晰河岸带水体和土壤的空间异质性,并分析河岸带土壤有机碳、氮、磷含量对水体面源污染的影响程度,以期为笋溪河河岸带的生态系统稳定性提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

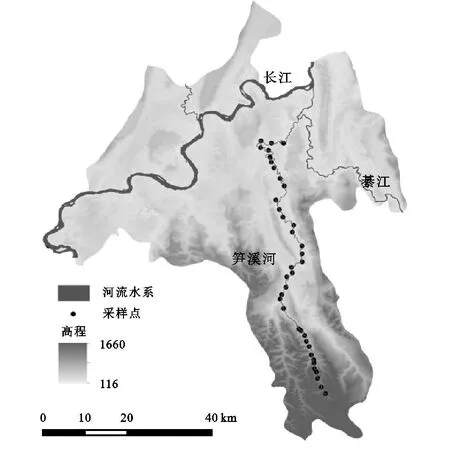

笋溪河(28°37′—29°13′N,106°15′—106°31′E)坐落于重庆直辖市内西南方向,属于长江上游及三峡库尾区域。河长120 km,流域面积1 198 km2,多年平均流速19.9 m3/s。自然落差980 m。河流自南向北,经四面山镇、柏林镇、傅家镇、中山镇、李市镇、夹滩镇,最终注入綦江。总体地势南高北低,海拔落差大,在150~1 800 m间,地形属川东丘陵。研究区为北半球亚热带湿润季风气候,多年平均气温16.7℃,月平均最低和最高气温分别在1月(-5.5℃)和8月(31.5℃)。河岸带土壤受张力作用和外营力(流水和地质构造)强烈冲蚀切割作用,抗侵蚀能力较弱。由于地形限制,其干流河岸带以慈竹(Bambusaemeiensis)等竹类植物为主,并形成带状林地,向河岸带外向区域演替。

1.2 样点选择与区段划分

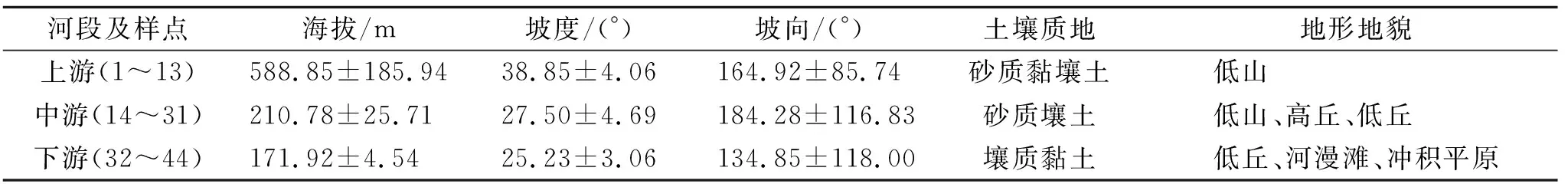

在2018—2020年多次野外踏查的基础上,依据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)、《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)和《生物多样性观测技术导则陆生维管植物》(HJ710.1-2014),在兼顾笋溪河实际情况和可操作性的基础上,布设河岸带样点44个(图1),样点间隔为(3.0±1.0) km。同时根据记录的各样点海拔、坡度和坡向等环境信息,在R中进行聚类分析,从而将笋溪河河段划分为上、中、下游,基本信息见表1。

表1 笋溪河样点地理信息统计

图1 笋溪河流域采样点

1.3 样品的采集与测定

2020年5月,在距离河岸3~5 m内的河流中使用聚乙烯瓶进行水样采集,滴加硫酸调节pH为2左右,低温保存于便携式冰箱,带回实验室。水体溶解氧采用电化学探头法测定,化学需氧量采用重铬酸盐法,总氮采用碱性过硫酸钾氧化—紫外分光光度法,硝酸盐氮采用紫外分光光度法,总磷和可溶性磷酸盐采用钼酸铵分光光度法测定[16]。

在河岸带各样点100 m范围内的未受人为扰动的林地,沿河岸“S”形随机布设5个采样点,用土钻分别采集0—20与20—40 cm的土样,并混合均匀。部分新鲜土壤样品存于便携式冰箱,用于硝态氮的测定(酚二磺酸比色法),另一部分土样经风干、磨细、过筛后测定有机碳(重铬酸钾容量法—稀释热法)、全氮(凯氏定氮法)、全磷(酸溶—钼锑抗比色法)和有效磷(碳酸氢钠浸提法)[17]。

1.4 数据计算

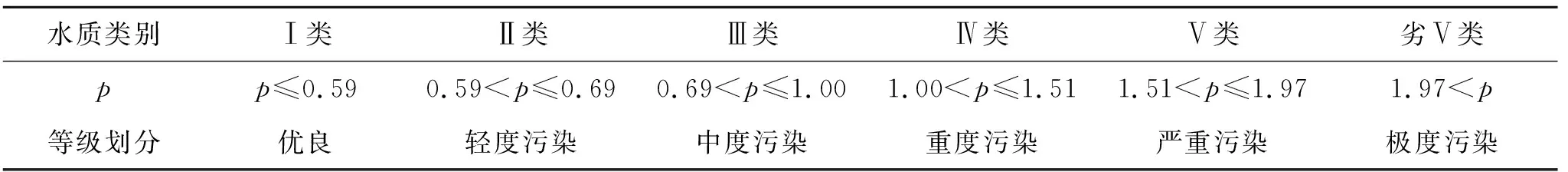

内梅罗指数法在水质评价中具有一定的普遍性,是最大值法中最典型和应用最广的方法,突出了最大分指数项的影响,兼顾了平均分指数的影响。计算公式[18]如下:

(1)

式中:p为综合指数;C测为指标测量值;S标为指标标准值;n为参与评价的水质指标数量;max为水质评价指标的最大值。笋溪河水质以《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准为基础,选择溶解氧、化学需氧量、总氮与总磷进行内梅罗综合污染指数计算,得到本文污染等级标准(表2)。

表2 笋溪河河岸带水环境质量分级Table 2 Classification of water environment quality in the riparian zone of the Sunxi River

1.5 数据处理

在Microsoft Excel 2010进行数据的整理;使用ArcGIS 10.8绘制采样点图;使用R 4.1.3进行聚类分析;河岸带水体不同形态氮、磷和土壤有机碳、氮、磷的全量和有效量的单因素方差分析和LSD多重比较、独立样本t检验以及河岸带水体氮、磷与土壤有机碳、氮、磷间的相关性分析均在SPSS 23完成;运用Canoco 5进行河岸带水体不同形态氮、磷与土壤有机碳、氮、磷全量和有效量之间的冗余分析。

2 结果与分析

2.1 笋溪河水质污染现状评价

水质的内梅罗综合评价指数在上、中、下游有较大的差异。上、中游的内梅罗综合评价指数分别为1.40与1.30,较为接近,均为Ⅳ类水质,属重度污染。下游内梅罗综合评价指数为2.20,为劣Ⅴ类水质,属极度污染,且是上、中游的1.5倍多。从全河段来看,内梅罗综合评价指数为1.60,属严重污染。

2.2 笋溪河水体氮、磷空间分布特征

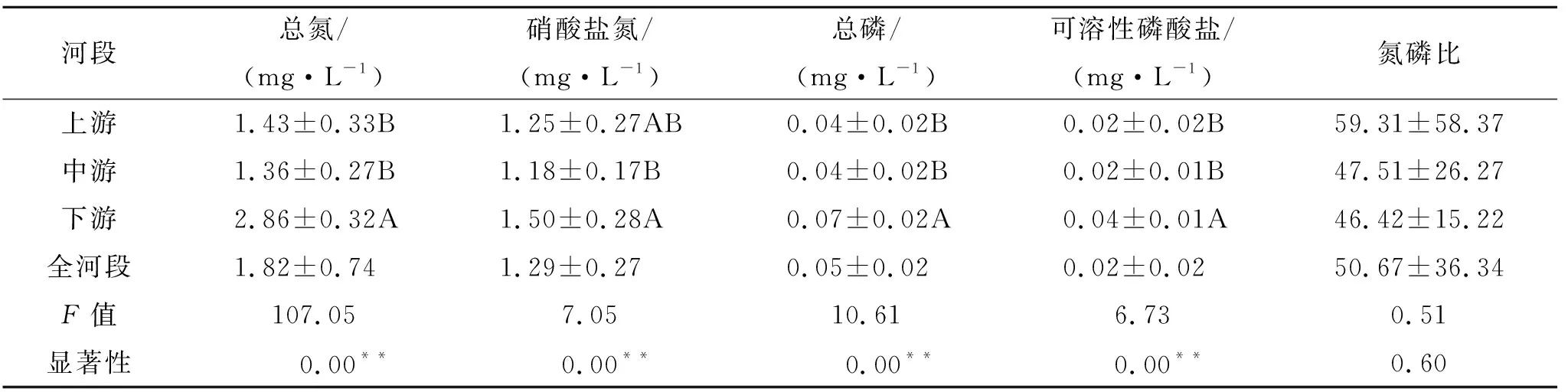

水体的总氮、硝酸盐氮、总磷和可溶性磷酸盐随河流走向表现出不同的变化规律(表3)。水体总氮与硝酸盐氮在全河段的含量分别为(1.82±0.74),(1.29±0.27) mg/L,均高于上游与中游而低于下游,呈现出先减后增、总体增大的变化规律;全河段总磷与可溶性磷酸盐含量分别为(0.05±0.02),(0.02±0.02) mg/L,高于其上游,低于下游,呈现出逐渐增大的趋势。

表3 笋溪河河岸带水体氮、磷空间分布特征Table 3 Spatial distribution characteristics of nitrogen and phosphorus in the riparian zone of the Sunxi River

上、中游总氮、总磷与可溶性磷酸盐含量极显著低于下游,硝酸盐氮在下游极显著高于中游(p<0.01),说明水体总氮、硝酸盐氮、总磷与可溶性磷酸盐受河流区段的影响,下游与上、中游间存在较大差异。而水体N/P(总氮/总磷)在全河段差异不显著(p>0.05)。

2.3 河岸带土壤有机碳、氮、磷及其化学计量比空间分布特征

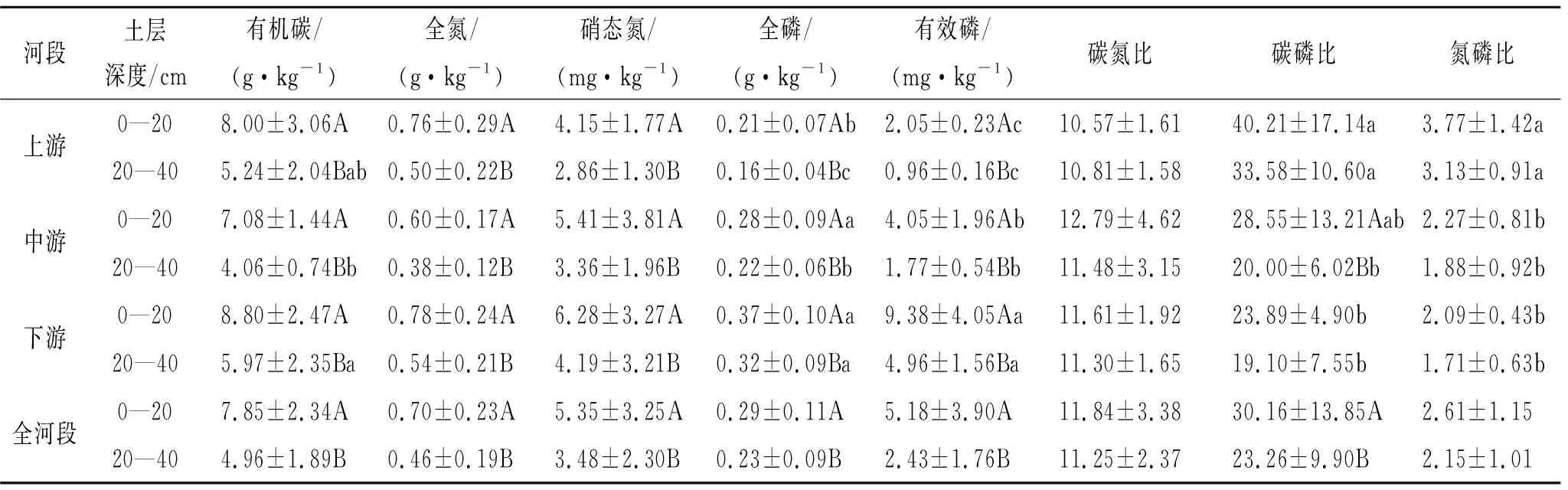

土壤有机碳、全氮、硝态氮、全磷和有效磷含量在河流区段和土壤垂直方向上有较大差异(表4)。土壤有机碳在0—20,20—40 cm土层表现出中游<上游<下游,即先减后增、总体增大的变化规律;笋溪河河流区段显著影响着20—40 cm土层土壤有机碳的变化,表现为中游深层土壤有机碳显著小于下游(p<0.05)。0—20,20—40 cm土层土壤全氮、硝态氮在各河段之间无显著差异(p>0.05)。两个土层土壤全磷和有效磷含量变化趋势相同,表现为随河流走向显著增大。0—20 cm土壤全磷在中、下游显著高于上游,20—40 cm土壤全磷与0—40 cm土壤有效磷在各河段间差异显著,表现为上游<中游<下游(p<0.05)。各河段以及全河段的土壤有机碳、全氮、硝态氮、全磷和有效磷在不同土层间均表现出相同的变化趋势:0—20 cm土壤各指标含量均显著高于20—40 cm(p<0.05),表聚现象明显。

表4 笋溪河河岸带土壤有机碳、氮、磷及其化学计量比空间分布特征Table 4 Spatial distribution characteristics of soil organic carbon, nitrogen, phosphorus and their stoichiometric ratios in the riparian zone of the Sunxi River

河流区段对土壤C/N(有机碳/全氮)、C/P(有机碳/全磷)和N/P(全氮/全磷)的影响各不相同。在0—20,20—40 cm土层,河岸带各区段土壤C/N之间差异不显著(p>0.05),而土壤C/P和N/P变化趋势相同,均表现为下游<中游<上游,即沿河流走向,C/P和N/P逐渐减小,0—20 cm土层上游C/P显著高于下游,20—40 cm土层C/P与0—40 cm土层N/P在上游显著高于中、下游(p<0.05)。各河段以及全河段的C/N,C/P和N/P均表现为0—20 cm高于20—40 cm,但仅中游和全河段C/P在两个土层之间呈显著差异(p<0.05)。

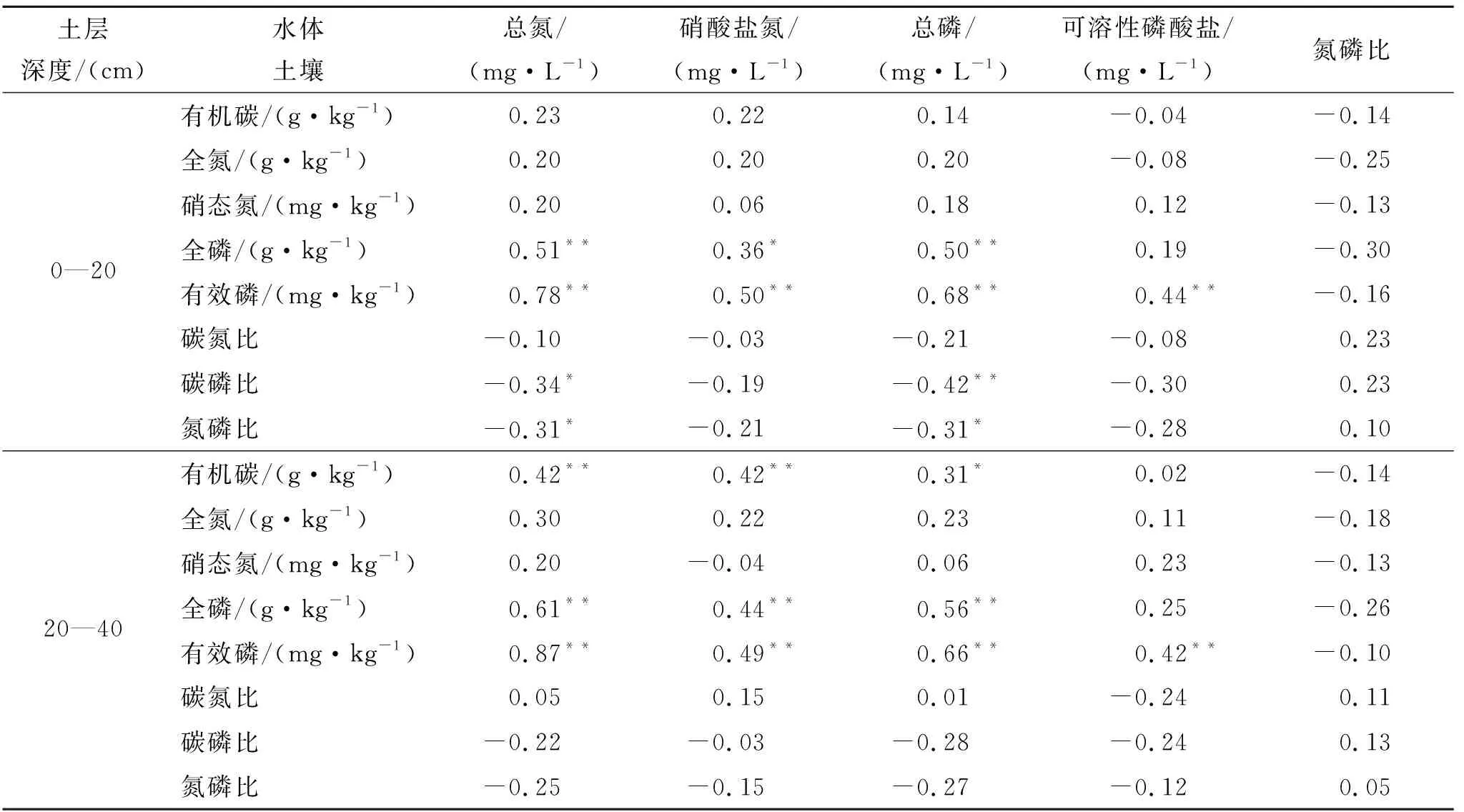

2.4 河岸带水体氮、磷与土壤有机碳、氮、磷的相关分析

河岸带水体氮、磷与土壤有机碳、氮、磷存在一定的相关关系(表5)。在0—20 cm土层,除土壤全磷与水体可溶性磷酸盐无显著相关性外,土壤全磷和有效磷均与水体总氮、硝酸盐氮、总磷和可溶性磷酸盐呈显著或极显著正相关,土壤C/P和N/P与水体总氮和总磷呈显著或极显著负相关(p<0.05或p<0.01),其他指标间无显著相关性(p>0.05)。在20—40 cm土层,土壤有机碳、全磷和有效磷均与水体总氮、硝酸盐氮、总磷呈极显著正相关(p<0.01),土壤有效磷与水体可溶性磷酸盐呈极显著正相关(p<0.01),其他指标间无显著相关性(p>0.05)。由此可见,土壤全磷和有效磷与水体各形态氮、磷存在密切关系。

表5 笋溪河河岸带水体氮、磷与土壤有机碳、氮、磷的相关分析Table 5 Correlation analysis of water nitrogen and phosphorus with soil organic carbon, nitrogen and phosphorus in the riparian zone of the Sunxi River

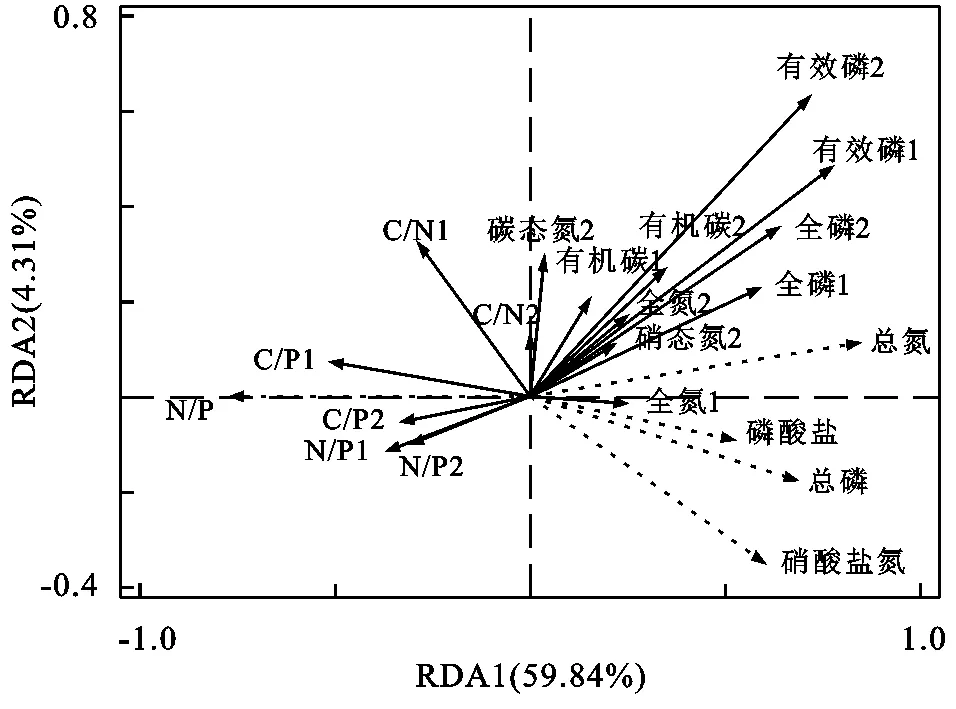

2.5 笋溪河河岸带土壤有机碳、氮、磷与水体氮、磷的冗余分析

为进一步探究影响笋溪河水体面源污染的因素,以土壤有机碳、氮、磷及其化学计量比作为解释变量,水体氮、磷和N/P作为响应变量,进行冗余分析(RDA)。由RDA排序图(图2)可得,对水体总氮、硝酸盐氮、总磷和可溶性磷酸盐影响较大的有土壤有效磷、全磷、C/P,N/P。RDA1约束轴的解释率为59.84%,RDA2的解释率为4.31%,这表明大部分水体氮、磷的变化都可以通过土壤有机碳、氮、磷来解释。两个土层土壤全磷和有效磷、20—40 cm有机碳与水体总氮、硝酸盐氮、总磷、可溶性磷酸盐之间夹角较小、方向相同,可以认为具有较强的正相关关系,0—20 cm土层C/P和N/P与水体总氮、总磷之间夹角较大、方向相反,具有较强的负相关关系。土壤全磷、有效磷、C/P在RDA1轴上投影较长,因此对其贡献较大,而RDA2轴只有土壤全磷、有效磷贡献较大。由此可知,水体氮、磷受土壤有机碳、氮、磷的影响,主要来源于土壤全磷和有效磷的作用。水体总氮、总磷对土壤有机碳、氮、磷的响应较硝酸盐氮、可溶性磷酸盐更加明显。

注:N/P指水体总氮与总磷之比,C/N1,C/P1,N/P1和C/N2,C/P2,N/P2分别为土壤有机碳与全氮、有机碳与全磷、全氮与全磷在0—20与20—40 cm土层之比。

3 讨 论

笋溪河水质的变化特征,反映了水体的健康状况和受污染程度,可为水环境的治理、保护提供支撑。笋溪河上游与中游水质的内梅罗综合评价指数分别为1.40与1.30,属重度污染;下游水质的内梅罗综合评价指数为2.20,超过Ⅴ类1.97的标准,属劣Ⅴ类,对汇入三峡水库及长江均存在较高的风险。

水环境特征及其承载力是衡量流域可持续发展的重要指标之一[19]。笋溪河水体的总氮、硝酸盐氮、总磷与可溶性磷酸盐具有一定的空间异质性,且受影响的程度因河流区段而异。水体的化学成分及其分布特征是流域水资源质量、环境化学性质和元素循环转化的基础[20]。在河流各区段的空间变化中,笋溪河水体总氮、硝酸盐氮、总磷与可溶性磷酸盐均呈极显著差异(p<0.01)。其中,水体总氮与硝酸盐氮表现出中游<上游<下游的变化规律;总磷与可溶性磷酸盐呈现出上游<中游<下游的变化趋势。研究结果与库区香溪河、澎溪河的氮、磷空间分布规律相同,均表现为下游含量较高[1],但与Xiang等[21]三峡库区中游总氮、总磷最高,上、下游次之的结论有所不同,这是因为笋溪河上游海拔较高,河岸带坡度大,硝酸盐氮迁移能力强,较中游而言,更容易随地下水和地表径流进入河流。中下游村镇渐多,人口有所增加,常有村民在河畔浣洗衣物,生活污水和农业生产活动的输入导致水体中离子浓度有所增加,加上中游存在回水区,水流速度缓慢,且随着两条大支流的汇入积累了更多的磷,因此,总磷与可溶性磷酸盐在中游略高于上游。下游海拔低,为取得更高的经济效益,抗侵蚀性强的林地逐渐被花椒园、果园及耕地等取代,此外,随着人畜粪便、生活污水及未被耕地作物吸收的肥料进入水体,导致下游各形态氮、磷显著高于上、中游[22]。氮、磷作为限制水体中藻类生长繁殖的重要元素,可指示水体富营养化风险。已知N/P在10~15时为藻类生长的最佳条件,当N/P<10时,藻类生长受氮的限制,反之,当N/P>15时,藻类生长受磷的限制,而氮的供应充足[23]。本研究结果显示笋溪河流域水体N/P为50.67,说明氮素供应过多,是造成笋溪河水体富营养化的主要风险元素。

土壤有机碳、氮、磷及其化学计量比的空间分布状况,直接关系着土壤质量及河岸带生境的稳定性,也是生态价值评价的基础。笋溪河0—20 cm土层的土壤有机碳、全氮和全磷分别为(7.85±2.34),(0.70±0.23),(0.29±0.11) g/kg,而20—40 cm土层为(4.96±1.89),(0.54±0.21),(0.23±0.09) g/kg,与库区内香溪河流域河岸带土壤有机碳(24.80 g/kg),全氮(2.12 g/kg)和全磷(1.38 g/kg)和涪陵段王家沟流域的6种土地利用类型的全氮(1.14~1.49 g/kg)和全磷(0.76~1.32 g/kg)的结果相比,均较小[24]。由前人的研究结果可知香溪河沿岸地带工业开采及农业施肥较多,导致近河岸带土壤吸收、截留了大量碳、氮、磷等物质,而笋溪河两岸以天然慈竹林为主,树种类型及林分结构过于单一,未能形成大量枯落物增加土壤养分含量,且受河流水文作用明显,养分的累积量也较小,因此明显低于相近流域不同土地利用类型的土壤。笋溪河河岸带0—20 cm土层的土壤有机碳、全氮、硝态氮、全磷和有效磷的含量均显著高于20—40 cm土层(p<0.05),这与霍莉莉等[25]在兴凯湖地区沼泽湿地和蔡雅梅等[26]在汾河河岸带得出的随土层深度增加,土壤养分逐渐减少的结论一致,由于表层枯枝落叶多,微生物活动旺盛,供植物吸收利用的养分丰富,加上根系大多数存在于0—20 cm土层,其对土壤有机碳、氮、磷的吸收作用大于20—40 cm土层。笋溪河下游土壤有机碳、全磷和有效磷显著高于上、中游(p<0.05),沿河流走向,海拔逐渐降低,影响土壤有机碳分解的水热等环境条件发生变化,下游多农田,施肥量大,在移动过程中极易被河岸带土壤固定[9]。研究区0—40 cm土层土壤C/N,C/P,N/P均值分别为11.55,26.71,2.38,其中C/N略小于中国陆地平均水平(11.9),C/P,N/P均明显低于我国平均水平(61,5.2)[27],C/N是土壤氮素矿化的标志,C/N越大,其释放的有效氮量则越少[28],C/P,N/P分别是量度土壤微生物矿化有机质释放磷或从环境中固定磷的能力和判断限制性养分的重要指标,较低的土壤C/P,N/P说明微生物分解枯枝落叶受磷的限制较小,N/P<14说明河岸带土壤处于氮素缺乏状态,这主要是因为氮易溶于水,易随水流失,而磷是一种沉积性物质,在土壤中迁移率相对较低[29]。

笋溪河河岸带水体总氮、硝酸盐氮、总磷、可溶性磷酸盐与土壤全磷和有效磷呈显著正相关关系(p<0.05),而与土壤有机碳、C/P和N/P的相关性受土层深度的影响存在较大差异,如:水体总氮、总磷与0—20 cm土层土壤的C/P和N/P均呈显著负相关(p<0.05),而总氮、硝酸盐氮和总磷仅与20—40 cm土层的有机碳呈显著正相关(p<0.05)。这与孙婷婷等[24]水体总氮与土壤全氮呈显著负相关的结论相反。香溪河位于三峡库区库首,其河岸带土壤受河流水位涨消因素、沿岸土地利用类型和污染原排放的影响较为强烈,而笋溪河位于三峡库尾,所受影响较小。笋溪河河岸带水体N/P为50.67,而土壤中N/P仅为2.38,河岸带水体高氮低磷,而土壤则处于高磷低氮的状态,且土壤中全磷和有效磷与水体氮、磷含量密切相关,说明笋溪河河岸带土壤全磷和有效磷含量是水体面源污染的主导因子,在今后的生产生活中应注意减少磷肥的施用,减少生活污水及人畜粪便未经处理直接排入河内。水体氮、磷的含量受植被种类、水文条件、地形地貌和土地利用等多种因素的影响,本文仅分析了土壤有机碳、氮、磷对其的影响,今后应从多角度、多尺度、多因子探索笋溪河水体面源污染的原因,为保障三峡库尾生态系统的稳定提供更全面的数据支撑。

4 结 论

(1) 笋溪河水体全河段属严重污染,其中上、中游属重度污染,下游属极度污染。

(2) 水体氮、磷含量表现出明显的空间异质性。总氮、硝酸盐氮、总磷与可溶性磷酸盐均有明显的下游汇聚现象,分别为(2.86±0.32),(1.50±0.28),(0.07±0.02),(0.04±0.01) mg/L,总氮和硝酸盐氮呈现中游<上游<下游的变化规律,总磷与可溶性磷酸盐为上游<中游<下游,逐渐增大。

(3) 土壤有机碳、全氮、硝态氮、全磷和有效磷含量均表现出表层富集和下游聚集的变化特征,有机碳、全氮和全磷在下游0—20 cm土层的含量分别为(8.80±2.47),(0.78±0.24),(0.37±0.10) g/kg。下游20—40 cm土层土壤有机碳含量显著高于中游,20—40 cm土层土壤全磷和0—40 cm土层土壤有效磷在各河段间差异显著(p<0.05),空间异质性明显。此外,河岸带土壤有机碳、全氮、硝态氮、全磷和有效磷含量,以及中游和全河段土壤C/P在0—20,20—40 cm土层间均呈显著差异(p<0.05);两个土层的土壤N/P和20—40 cm C/P在上游显著高于中、下游(p<0.05)。

(4) 水体氮、磷含量受土壤有机碳、氮、磷因素的影响。土壤全磷和有效磷是影响水体总氮、硝酸盐氮、总磷和可溶性磷酸盐含量变化的主导因子。