在影子中教学:从时间向度理解教育培训机构讲师的工作

潘冬冬 周忆粟

(上海师范大学教育学院,上海 200234;澳门大学教育学院,澳门 999078)

一、问题提出

生命在时间中延展。对于社会生活的组织和发生而言,时间都是最为基本的[1]。在资本主义大工业生产兴起以后,人们的生活节奏和时间观念逐渐发生了明显变化。相对固定的工作,渐渐占据了个体日常生活的绝大部分时间,成为个体生命的重要组成部分,也成为个体喜怒哀乐等各种情感、情绪体验的一个重要来源和触发点[2]。自那时起,工作时间便成为理解现代工作和雇佣关系的一个关键议题[3-4]。

从工作时间的角度来看,不同行业从业者的工作存在着特定的甚至较大的差异。在20世纪,职业作为劳动力市场的一个部分而大量扩展,这种扩展主要来自教学或教师职业(teaching or teacher profession)和护理职业[5]。传统上,学校教育中的教学职业被认为工作时间相对固定、相对规律,因此吸引了很多女性从事该职业。其潜在假设在于该职业可以很好地平衡工作与家庭,符合部分人对女性要“兼顾家庭”的期望[6]或者所谓的性别适切(gender-appropriate)[7]。

与学校教育相平行,最近几十年来,被称为影子教育的校外教育培训或课外补习迅速发展。传统上,教育培训被认为主要存在于考试文化盛行的诸如日本、韩国等受儒家文化影响的东亚地区,但是自21 世纪初开始,教育培训已成为一个世界范围内的教育现象[8]。教育培训的规模在全球大多数地区都得到了明显加强,在很多国家和地区已经是家庭生活中的标准现象[9]。从教育培训的性质来看,其特征之一在于其补充性(supplementation)。这意味着教育培训覆盖的是已经在学校被教授过的科目和内容[10]。同时,作为学校教育的补充,教育培训只能在学校教育以外的时间开展——学校教育在学生日常的主要时间段开展,教育培训则只能在学生放学后、周末、寒暑假等时间段开展。因此,学校教育系统是主流,而教育培训是影子。这导致学校教师的工作时间是主流,而教育培训机构讲师①教育培训机构的教学人员或者说教育培训机构的老师,英文为“tutor”,与“teacher"(教师)并不一-样。在日本,“tutor”一般翻译为“讲师”;在中国香港,“utor”有“补习导师”补习讲师”等不同的称谓。本文统一将其翻译为“讲师”,以区别于传统意义上的、主流学校的“教师”。相较于“讲师”,“老师”则是一个较为宽泛的称谓,所以本研究也根据行文需要将其称为“老师”。在作者的其他论文中,对该群体也称呼为“补习讲师”。在本文中,为呼应更加常见的“教育培训"”的称谓,对该群体统一称为“教育培训机构讲师”或简称为“教培讲师”。的工作只能在主流工作时间以外开展。此外,不同于学校尤其公立学校作为社会事业部门所具有的公共性、公益性,教育培训机构本身属于市场部门,其运转遵循特定的市场及企业法则。这使得教育培训机构讲师的工作,在时间向度上同时又具有了与诸如互联网企业等其他企业雇员类似的特征,如“996”等过长的工作时间和加班问题等。

基于以上,本研究感兴趣的和想要回答的问题主要有两个:(1)在时间的向度上,教育培训机构讲师的工作具体呈现出何种特征和模式?(2)这种工作时间模式,带给他们何种身体、情感与社会体验,尤其是情感、情绪体验?

二、文献梳理

(一)时间与工作

“时间的概念是一个至关重要的过滤器,我们透过它来理解任何事件或现象,没有东西存在于时间之外。”[11]无论在哪个学科领域,时间都是一个非常值得研究的主题[12]。然而,它或许又是最难把握的概念之一[13]。在人们存在的重要性和个人成就的可能性都越来越体现在工作中的情况下[14],关于工作时间研究的重要性日益凸显。在人们的时间经验、体验中,工作时间的多样化的维度扮演着至关重要的角色。每一个维度都对个体及其家庭的健康和福祉有着潜在的影响[15]。相应地,现有的研究主要是从不同的维度来划分和操作化时间,进而探讨不同维度对不同职业从业者的不同影响[16]。在这些维度中,有两个被广泛采纳和讨论:一个是人们工作多长时间,也就是工作时长;另一个是工作时间的设定(timing of the working time),或者也被称为工作日程(work schedule)[17-18]。

传统上,大量的研究聚焦于前者——工作时长。然而,越来越多的研究更加强调后者——工作日程[19]。它被认为比前者更重要[20]。这与经济的转型和服务业的发展密切相关[21]。一个十分明显的情况在于近年来大量的非标准工作日程的涌现。它强调工作中的灵活性和不安全感的增长。在斯坦丁(Standing)看来,这种灵活性和不安全感的一个主要特征在于临时雇佣(temporary labor)被越来越多地使用。大量的灵活雇佣形式已经开始取代长期的、固定雇佣模式。不稳定的雇员经历了“4A’s”——愤怒(anger)、失范(anomie)、焦虑(anxiety)和异化(alienation)[22]。

然而,并不是所有的工作和雇佣都在朝灵活性转型。从劳动力市场的结构来看,实际上越来越呈现出二元化(dualization)的特征。二元化并不必然涉及对传统体系的攻击,而是对于常规雇员可能维持一个强形式的雇佣保护,同时非典型的、不规律的雇员数量大量增长[23]。在这样的二元化之下,雇员被划分为内部人(insiders)和外部人(outsiders)。内部人通常享有高水平的雇佣保护,而日益增多的外部人群体则处于不稳定的雇佣中[24-25]。这种分化既存在于同一职业的不同雇员中,也存在于不同职业中。就教学或教师职业而言,现有的对于这种二元化的探讨,如常规教师和替代教师(substitute teacher)[26]、常规教师和合同教师[27]等,仍局限于教师职业内部,对教培讲师的工作则鲜有涉及。然而,教培讲师的工作与传统学校教师的工作,无疑存在着更大的差异。从时间的向度对教培讲师的工作进行探讨,可以帮助我们更好地理解这种特定职业和工作的不稳定与二元化。

(二)教育培训和教培讲师

从相关研究来看,除了古普塔(Gupta)的研究以外,目前鲜有研究专门从时间的视角来探究教育培训现象——无论是将教育培训作为一个整体还是具体关于教培讲师。古普塔的研究讨论了教育培训时间图景(timescape)的四个方面,并揭示了教育培训的时间面向帮助教育培训产业规避学校教育系统来获得生存空间的特定方式——与正规教育制度并存,而不是试图取代它[28]。然而,她的研究主要是从“在教育社会学中做时间研究”的视角来探讨教育培训现象,而不是从时间社会学、工作社会学的视角来探索和理解教培讲师的工作。

至于教培讲师,处于市场部门与作为社会事业部门的教育领域的交叉处,无论是在劳动、劳工研究中,还是在教育研究中,都较少得到关注。正如迪尔克斯(Dierkes)所注意到的,“正在发展中的文献对这个部门的教学人员保持了相对沉默”[29]。目前,并没有从时间向度对教培讲师工作开展系统的研究。不过,相关研究仍旧涉及了教培讲师工作时间的某些方面。例如,特伦特(Trent)在对一组香港教培讲师的专业身份认同建构进行研究时发现,讲师的工作意味着成为一个影子教师(shadow teacher),具有“一切都发生得非常快”以及“像远程教育”的典型区别特征。时间性(temporality)成为一个经常被提及的主题,这影响到讲师去实现那些他们认为是教师和教学的基本意涵的能力。由于不能“逐渐地培养学生的能力”,导致一些讲师以幻灭(disillusionment)作为情感、情绪回应。同时,一些讲师也认为他们不能像学校教师一样感觉与学生很贴近[30]。

三、研究设计

本研究采用质性研究方法。取样方面,通过目的性取样(purposive sampling)中的最大差异取样(maximum variation sampling)进行。在教育培训机构的选择上,根据中国教育学会发布的《中国中小学课外辅导行业研究报告》,中国的培训机构大体上可以划分为三个梯队和层次:第一梯队是年营收超过20 亿元的全国性机构,其教学点一般超过500 个,覆盖全国;第二梯队是年营收超过1 亿元但低于20 亿元的区域性机构,其教学点基本覆盖全国或者某一区域;第三梯队是年营收低于1 亿元的地方性机构,其只在单个城市或邻近城市设有教学点[31]。在本研究中,三个类型的机构都有涉及。讲师的选择方面,本研究主要限定在现在是或者有过非兼职(包括全职和专职)工作经历的讲师。具体选择主要基于以下几个维度和变量:三种不同类型的教育培训机构、不同的性别、不同的学历、不同的科目、不同的学段/年级、不同的教龄等。

数据收集方面,本研究主要通过半结构式访谈、观察和文件资料收集数据。本文呈现的研究发现主要基于访谈和文件资料。2019 年10 月至2020 年1 月,研究者共访谈了来自15 个不同机构的31 位讲师和3 位管理者。访谈以对讲师的访谈为主,对于管理者的访谈主要是希望从不同利益相关者角度拼合出关于讲师工作的相对完整图景。大部分访谈持续约1.5-2.5个小时。全部采取一对一、面对面的方式进行。31位受访讲师中,共计17位女老师和14位男老师。教龄1-10 年不等,但是集中在1-3 年的占比超过一半(54.8%)。20 位是应届高校毕业生,其他的有学校教学或其他工作经历。学历方面,拥有本科学历的有21 位,硕士学历的有10 位。机构方面,全国性机构有13 家,区域性机构有10 家,地方性机构有8 家。为了保护研究对象的隐私,所有相关信息都已匿名化处理。

四、研究发现

(一)工作日程颠倒

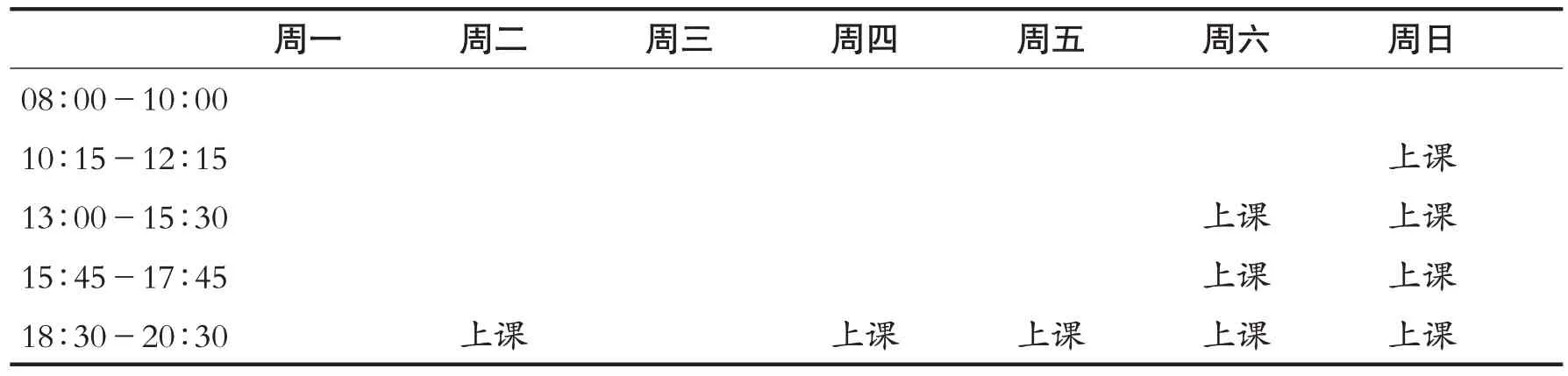

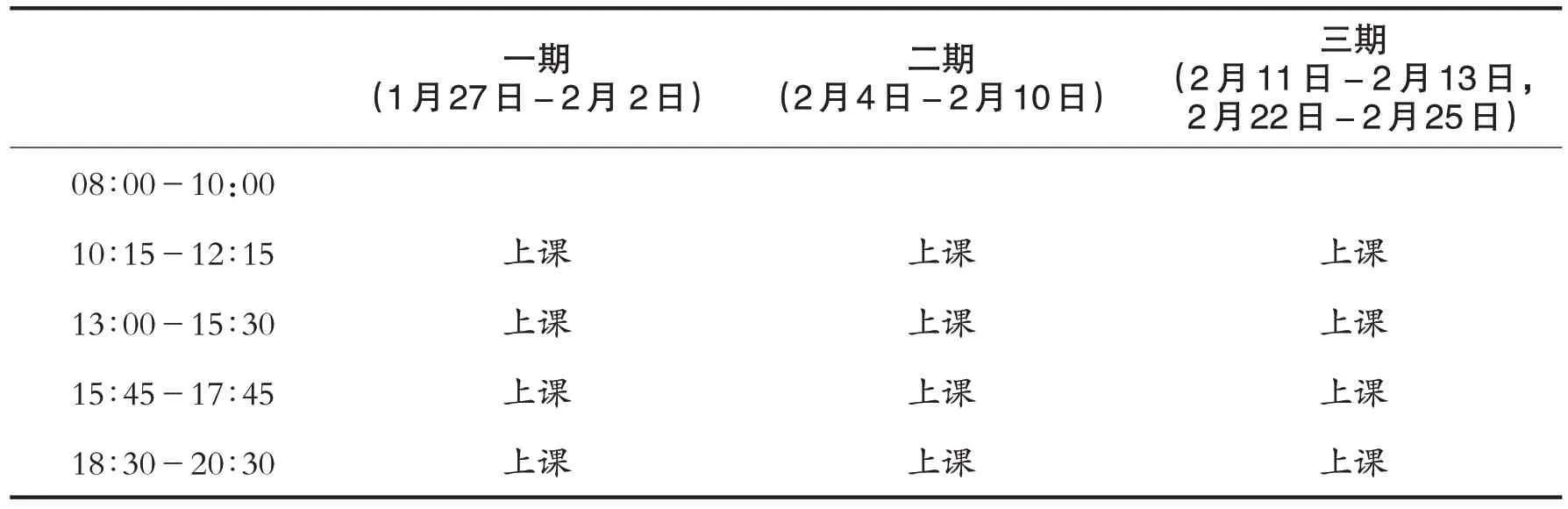

对于教培讲师而言,在工作时间方面,他们首要的和最重要的特征即在于其颠倒的工作日程。如上所述,教培讲师的工作主要在学生放学后、周末、寒暑假等时间段进行,呈现出一种明显的颠倒的性质。表1和表2分别列出了一位政治讲师钱老师日常和寒假工作日程[32]。

表1 钱老师日常工作日程

表2 钱老师寒假工作日程

这种工作时间模式,割裂了讲师与周围世界的联系,导致他们与朋友、家人疏离,只能置身于培训机构的小群体当中。“就是不像一个很稳定的,比方说公务员可能就是真的是法定假日休,然后每天到点下班,这都是非常正常的。然后呢,他就有大量的业余时间去和家人沟通交流,或者和周围的朋友沟通。我觉得这个是影响比较大的。我们就很少和同学们聚会……和大家的时间是岔开的,所以导致和朋友的聚会很难。”(孔老师)

正因如此,颠倒的工作日程对讲师的婚恋、家庭等产生了比较明显的影响。在访谈中,研究者发现培训行业的从业者存在两个显著的情况:一方面是单身的讲师比较多;另一方面是同行在一起的情况比较多,即夫妻档的情况比较多。对于一些已婚、已育的讲师而言,这种颠倒的工作日程也导致其陪伴孩子的时间过少,尤其在孩子开始上学以后。面对这种困境,很多讲师不得不调整工作的时间模式,其选择之一便是从培训机构的讲师教学岗转到行政管理岗,回归到一种常态化的、非颠倒的工作时间模式上。

颠倒的工作日程模式的一个重要内容还在于,教培讲师的工作时间过于集中——集中在学生放学后、周末、寒暑假等时间。这导致在这些时间段,讲师的身体、精力消耗过大,对他们的身体健康、人际和家庭关系等造成很大的消极影响。一位培训机构的校区校长杨老师坦陈,颠倒的工作日程下讲师的工作是非常劳累的,这份工作对身体健康是不友好的。寒暑假是教培讲师工作的高峰期,这个时期大量的课程以及服务工作的开展,更是导致讲师的高度紧绷。尤其对于一些新手讲师而言,由于缺乏相关的经验,不能很好地处理工作与生活之间的关系,这甚至直接影响到了其与家人之间的关系。“第一年暑假,五期课,我连着上了五期没有歇。那个暑假体重得掉了十斤。我本来也不胖,然后就又掉十斤。这个活没法长干……就是因为这个我整个暑假几乎没跟我爸妈说过话。”(王老师)

(二)工作时间过长

尽管教育培训和学校教育都属于第三产业的服务业,然而,无论是在服务的性质还是程度上,二者都有着极大的差异。从性质和定位来看,培训机构属于教育服务机构,而学校则是教育机构。从字面上来看,培训机构的定位比学校多了“服务”二字,这导致这两个不同类型的教育教学组织中教学人员工作内容和任务的根本不同。学校教师的工作主要是教学工作,培训机构讲师的工作则主要由两部分构成——一部分是教学工作,一部分是服务工作。相较于学校教师,教培讲师的工作内容和任务多了服务工作,在身份上则多了“服务者”的身份。正是这种对于教培讲师的服务者身份的强调,使其工作可能呈现出过长的工作时间模式。

几乎在所有情况下,超出正常工作时间的工作都正在变得越来越重要。不过,这种超长工作时间的情况,在服务业和服务部门尤为突出[33]。尤其在新技术条件下,这些服务工作的开展不需要或更少依赖于特定的工作时间和场所。对教培讲师而言,大量的服务工作实际上大都是发生在正式的工作时间以外的。这些工作并不需要讲师一定要在办公室等办公场所完成,而是可以在任何地方完成。这成为讲师的一种隐形加班情况。与此同时,技术的进步以及培训机构对讲师工作日益增长的监控,使得服务工作的开展越来越程式化。在相关的App 上“打卡”,成为他们工作的一种新常态。这种“表现主义”(performativity)和“痕迹主义”的要求,使得他们的工作任务和压力更加繁重。“因为我到家以后就要开始完成沟通,我要打卡,我要统计,还要批改作业。我一个好觉没睡过,就是超过五六个小时(的)觉没有睡过。”(王老师)

除了绝对意义上过长的工作时间,对教培讲师而言,还存在着一种明显的季节性或者说周期性的过长的工作时间。这主要是指颠倒的工作日程中过于集中的工作时间,在这些工作时间,讲师的工作时长明显长于其他工作,因此呈现出一种季节性或者说周期性的状态。对于这样的一种工作时间状态,他们本身是矛盾的:一方面,这些“巅峰”工作时间可以带来大量的、可观的收入;另一方面,这却透支了他们自身,导致了他们的时间贫瘠。这种过长的工作时间以及过大的工作强度,使得很多讲师并不能长久地从事这个工作,他们在这个工作中会很快面临倦怠和耗竭。从情感状态方面来看,世界范围内以临时的和固定期限的合同形式雇佣教师的实践正在扩张。在所有的公立学校教育阶段,合同教师都是比较容易受到伤害的一个群体[34]。临时的和固定期限合同的大量增长释放出的信号是结构性的不稳定和不安全,这尤其影响到这部分教师的工作状态,带给他们更大的工作和心理压力。相应地,相较于合同教师,培训机构讲师面临着更大的工作和心理压力,呈现出更加明显的漂泊的、不稳定的状态。“说实话,我现在慢慢也能够理解到,父母所说的什么叫不稳定,什么叫漂。因为自己也确实体会到了。因为机构,就像我说的那几年,会不断变绩效,你会觉得变动非常大。当它发展好的时候,它会快速扩张。当它发展不好的时候,它又会快速撤销区域。你就会觉得,确实是又不像一个学校。”(朱老师)

(三)工作与生活边界模糊

在数字化时代,各种通讯技术的发展,导致了工作与生活的边界的模糊,这尤其体现在中国服务性的教培讲师职业中。中国文化强调“关系”的建设,即互惠社会的成员之间的信任网络。因此,微信作为一种“黏性”应用,深度地融入人们的日常生活[35]。契合的一点在于,培训行业本身就需要维持讲师与家长、学生之间的黏性和亲密关系。这导致微信等各种即时通讯工具,深深嵌入到讲师的工作生活中,甚至讲师本身成为各种微信群组的奴隶。这一方面降低了沟通成本,提高了沟通效率;但是另一方面,却导致讲师的个人生活空间被不断侵蚀[36],工作和生活的时间、空间和心理边界都变得非常模糊[37]。“我不敢看手机。不知道哪个家长给我发来微信(消息)或者让我解决什么问题……就感觉在侵占我的生活……有一段时间就是手机是特别烫手的那种感觉……包括我和一些同事出去,比如说今天我们几个约着去奥森玩,那可能在路上大家会不停地拿着手机去和家长沟通交流。”(陈老师)

教培讲师的这种工作生活状况,在跟公立学校教师的对比中,显现得更为明显。在公立学校,家长一般不会或者很少会在非工作时间、尤其周末打扰老师。所以,公立学校教师工作和生活的边界的划分相对更为清晰,而不像教培讲师这么模糊[38]。对于教培讲师而言,在休息的过程中,他们通常还得随时查看、回复各种消息。教培讲师的这种工作状态及其与学校教师工作的明显区别,在从公立学校辞职来培训机构工作的冯老师那里,体会得尤为明显。这也正是数字时代,即时通讯工具的应用侵占了本属于生活的时间、空间领域,使得个体在心理上难以完全脱离工作状态,无法尽情享受生活[39]。“体制内的老师跟外面的老师完全是两种概念……家长不会在周六周日刻意地去打扰你,他会忍到周一再问你这事怎么办……真的绝大多数家长都是这样……所以周六周日基本上百分之九十、八十以上的几率是我休息,我就纯休息,我可以出门不带手机。但是现在手机就属于跟长到我身上一样,随时得看群消息。”(冯老师)

(四)师生关系限定

从工作时间方面来看,教培讲师和学生的关系呈现出一个典型的时间限定的特征。这意味着培训机构的师生关系更多的是阶段性的而非终身性的,即课程结束,师生关系也就基本结束。这与公立学校相对更长时间的、甚至终身性的师生关系,呈现出很大的不同。“我们有多少次听到学生、同事、研究参与者、朋友、家人、公众人物等回忆起在他们生活中留下深刻印象的前任教师?”[40]然而,培训机构中的情况并不是如此。“可能在几十年以后啊,他还会想到,自己的小学老师是谁,印象特别深刻。那我觉得我们时间比较短,可能影响也比较小,基本上是这样子的。”(郑老师)

尽管教培讲师与不同学生之间的关系或者黏性的时间性的长短存在着差异——他们会跟一些学生保持着相对长久的联系,而跟另一些学生联系的时间相对更短,但是这种关系整体上呈现出一种时间限定的特征。在曾长期在文化课科目类培训机构工作、现担任某体育类培训机构校区校长的戚老师看来,这种关系更呈现出一种“人走茶凉”的状态,大家都是“看在钱的面子上”做这个工作,维系这段关系。同样,既是英语讲师、也是一个小型培训机构管理者的陶老师也认为,培训机构的师生关系是一种基于金钱的、仅限于交易的关系,“课时结束了,咱俩就拜拜了”,本质上是一种市场化语境下的工具理性。培训机构的这种相对而言的时间限定的师生关系模式,对于一些讲师而言,不能带来类似于学校教师教书育人的那种强烈的成就感、那种学生对于教师的长久的念想和感谢。这导致一些讲师在机构的工作中,并不能获得情感上的充分满足。这种不能见证一个班级学生全面发展和逐渐成长,也不能获得全班学生感激、感谢的现象,甚至导致一些讲师计划从培训机构转到传统学校任教。在他们看来,这种情感需求,在传统的学校教育中才可以更好地得到满足。“我就是说再干几年……如果那个时候那个年纪,还能再去公立学校做老师的话,打算再回公立学校做一段(时间的)老师吧……我的印象最深的老师是我高中时候的班主任,他是一个很自律、很严格的老师。我们班的同学,都特别地感激或者感谢班主任。但是在机构里面,可能有学生、家长会感激,但很少有这个团体、一个团体就是整个班都会感激这个老师。而且很少有(像)小学一样,你能从一年级带到六年级。我想经历一下。”(孙老师)

五、结论与讨论

尽管同学校教师一样从事着教育教学工作,但是教培讲师的工作实际上是在影子中教学,其工作时间是一种“影子工作时间”,呈现出颠倒的工作日程、过长的工作时间、工作与生活边界的模糊,以及教育教学意义上师生关系的时间限定的特征。这些特征带给讲师一系列的负面经历与体验,既包括他们的身体消耗,也包括他们的情感耗竭,还包括他们与朋友、家庭以及更大的社会世界的联系的疏离。具体就情感、情绪方面而言,这些负面体验包括疏离、高压、倦怠、漂泊、低成就感、低满足感等。这些负面体验限制了他们主体性和身份认同的建构,导致了他们在作为教育教学专业人员和作为服务业从业人员之间的挣扎、协商和平衡。特伦特的研究侧重于从时空压缩的视角下讲师工作的时间性来理解其情感方面的难以满足[41]。本研究则发现,教育培训中的师生关系的时间限定,不仅仅是时间压缩,而是会影响到他们情感的满足,这是本研究的新的发现。此外,这种工作时间模式及其带来的一系列的负面经历与体验,使得教培讲师工作呈现出一种典型的“青春饭”的特征,这项职业成为一项典型的青年人的职业[42]。诸多的调查研究都发现讲师的年龄集中于20-30岁[43]。这实际上也正是一种典型的年龄适切(age-appropriate)[44]。

虽然对于很多学校教师而言,也存在工作时间过长、工作与生活的边界不清晰的情况,但是,教培讲师与学校教师的这种相似的工作时间状况,实际上却是由完全不同的原因导致的。学校教师的这种工作时间状态,更多是由于教育行政部门及学校的行政性和职业道德性的要求导致的,而教培讲师的这种状态,却更多是由于市场性的家长和学生作为顾客的理念和要求导致的。

更进一步而言,从职业的性质和定位来看,公立学校教师与培训机构讲师存在着根本的区别。不同于公立学校教师所具有的作为公务员、公务雇员或事业单位工作人员的身份定位[45],教培讲师一般都属于普通的企业雇员。尽管改革开放后中国进行了劳动力市场改革,但是教师职业仍然具有很强的稳定性,具有或部分具有所谓的“铁饭碗”的特征。因此,公立学校教师的工作一般是与体制、编制、稳定等概念联系在一起的,而教培讲师的工作则是与市场、漂泊、问责等概念联系在一起的[46]。实际上,学校教师的工作和教培讲师的工作构成了教学职业中典型的二元化。二者生活在两个世界中——一个是由社会契约所界定的作为科层制职业(bureaucratic profession)[47-48]的相对安全世界,另一个则是由市场契约所界定的、充满不确定性的世界[49]。

2021 年7 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(通常简称为“双减”政策),对如火如荼的课外补习产业造成了重大挑战。在这一政策下,学科类培训机构纷纷转型关停,大量的培训机构讲师则面临着失业和再就业的问题,其数量据估计为300 万至400 万人[50]。在培训时间方面,该政策规定“校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训”,对培训机构所能开展培训的时间进行了严格的限制。这一限制,实际上却导致了一个时间压缩的困境与悖论。一方面,对于培训时间的压缩部分地改变了教培讲师工作的时间模式,使得他们颠倒的工作日程得到一定程度的缓解。另一方面,这一规定也使得教育培训和教培讲师面临的局面和处境更为复杂——在这一规定下,培训机构盈利的空间和可能性大大减少,教育培训部分地呈现出一种“黑市化”和“原子化”的分散状态(如各种各样的“住家教师”“众筹私教”等)。尽管政府反复要求“加强监督执法,严查违规培训”,但是目前这一问题仍未得到圆满解决。

最后,需要说明的一点在于,本研究对于教培讲师与公立学校教师工作的对比,资料主要来自于曾经在公立学校工作过、访谈之前在培训机构工作的讲师的观点,以及只有培训机构工作经验的讲师对于公立学校教师工作的想象,缺乏更加直接的来自公立学校教师群体的观点的补充,这是本研究的一个局限。