空间理论视阈:师范生专业身份认同的三重结构

徐兴子

(上海师范大学教育学院,上海 200233 )

一、引言

当人工智能以更为迅捷的方式将个体推向世界的舞台,如何在多个空间中找寻自己的定位决定了个体认识自己身份的方式。霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)将全球化语境下,个体的存在状态定义为“通过缺席而在场”(presence through absence)——我们通过区分自己与他者的否定式自陈“缺席”某些身份,与此同时,也通过这种“缺席”来获得另一些身份的“在场”。[1]对于师范生而言,获得这种否定式自陈变得愈加艰难。在正式进入大学学习成为一名教师之前,师范生已经听到过关于“教师是谁”的种种“传说”,师范生如何在复杂的他者话语中,协调自己的多元身份?这些问题指向师范生对专业身份认同中“自我”和“他者”的区分,而这一过程发生在人工智能时代愈加复杂的空间关系中。阿克曼(Sanne F. Akkerman)和梅耶(Paulien C. Meijer)将“教师专业身份认同”定义为“一个协商和关联多个主体定位(I-positions)的持续过程”。[2]目前对师范生专业身份认同的研究需要一个视角,以阐发师范生如何在复杂多变的环境中形塑自我。

空间理论无疑是一个具有理论突破性的视角,正如布迪厄(Pierre Bourdieu)所说:空间为理解社会的本质和社会经验提供了隐喻。[3]古尔森和科林(Kalervo N. Gulson &Symes Colin)指出,二十世纪后半叶社会学领域出现了“空间”转向,但是教育界似乎没有跟上这个脚步。从空间视角出发来探索教育,为我们提供了一个“解释师范生如何看待自己的主体定位”的框架。[4]

空间理论从一个几何学概念渗透进社会科学领域历经了观念上的变革。牛顿和莱布尼茨突破柏拉图“容器论”的原始空间观,将“空间”看作一种实在,它或是先验的存在于世间,或是存在于对象的关系间。但在康德这里,“空间”成为一种人的观念里的“先天直观形式”。[5]没有作为主体的“人”,就没有空间。自此,空间理论成为阐释人的活动的理论,脱离了单纯的几何学意义。但是空间理论真正能够进入社会科学领域研究的视野中,还是得益于胡塞尔、梅洛-庞蒂对现象空间的探索。拉康在胡塞尔的基础上提出了镜像理论,探讨个体在认识自我的多个身份时的复杂过程。霍米·巴巴一方面认同拉康对个体身份中主客关系的讨论,另一方面则强调个体所处的境阈空间对个体内部心理空间的影响。

二、空间理论的发展与个体身份认同

空间理论的核心特征是境阈化,这为我们理解个体身份认同的发展提供了一个灵活而稳定的视角:空间中存在着变化、并存的境阈,无论是个体的心理内部空间还是其所处的外部空间都是多维动态的,这使得空间中个体的身份认同不断转变而终难“完整”,要认识个体的完整身份,需要综合多个空间境阈下的子身份。这种理念始于胡塞尔,他指出,随着人身体的移动和视域的变化,被注意的对象不断“侧显”(Abschattungen)出部分样貌 。布迪厄从社会学视角将“空间”和“场域”看作“泛集”与“子集”,在一个场域中居于中心地位的个体可能在另一个场域中居于边缘。[6]

拉康的镜像理论中同样能看到浓厚的胡塞尔色彩,他强调个体身份的残缺本质,将个体认识自己的过程看作婴儿看到镜子中的自己,并将其认同为“自我”的过程,是镜子前的我在想象自我和镜像自我间建立“强固框架”的过程。[7]在此过程中,个体需要借助外部的镜子接收作为镜像的他者眼中的“我”。当个体在想象自我、镜像自我和镜子前的我之间建立联系时,一方面完成了对自己原本残缺自我的统整;另一方面也意味着将部分自我让渡于他者的目光,承认“我是他者”。[8]46然而,拉康镜像理论的局限在于:他没有看到自我成为他者需要一定的社会关系,[9]38这一过程发生在更广阔的社会空间中。镜像空间中个体身份认同的发展不仅涉及个体对残缺身份完整性的渴求,还涉及霍米·巴巴所说的个体在混杂的第三空间中“通过缺席而在场”的过程。换言之,我们不仅需要看到镜子中的自己是什么样子,还要看到镜子中的自己不是什么样子。

三、空间理论在身份认同领域的拓展与运用

在空间观发展的漫长历史中,我们能够发现学者们的两种阐释倾向:一是将“空间”作为事物的一个固有属性,也是研究的研究视角,比如牛顿和莱布尼茨等人,这一部分研究往往涉及对个体身份认同发展的“话语空间”“边界空间”“镜像空间”的探索;二是将“空间”视为研究内容本身,比如布迪厄对“内城”的分析,这一部分研究的主题集中在教育政策研究上。

(一)以“空间”为研究视角的研究

该类型研究关注的重点是个体在某一个(或某几个)空间中,通过自我和他者间的关系协商而形成的定位。拉康认为个体的身份认同发生在一个镜像空间中,镜子前的主体通过对镜子中主体的观察和判断,将自己观察的形象和头脑中想象的自我进行对照,从而认识自己。如果从拉康的视角解读身份,那么身份是一种我们总是致力于使其完整,但是总也完整不了的“异化”的结构。这种异化的结果是:我们首选的“理想自我”(ideal ego)形象与社会秩序等他者期望我们认同的“自我理想”(ego ideal)形象之间的持续紧张。[10]阿克曼曾提出“内部说服性边界话语”(Internally persuasive borderland discourse)这一概念,[11]以此表示师范生在不同身份空间中,通过处理他人的话语对自己理想身份和教师身份的影响,来建构自己的专业身份认同。

在拉康的基础上,霍米·巴巴对“异化”的概念进行了扩充,他认为一个人知晓自己是谁,是通过区分自己在此空间又在彼空间,既不在此空间又不在彼空间。比如师范生通过诸如“我不是普通的非师范大学生”“我不是体罚学生的老师”来获得自己的身份认同。这就是霍米·巴巴所说的“通过缺席而在场”,“非师范大学生”“体罚学生的老师”扮演的是拉康理论中的“他者”角色。

(二)以“空间”为研究内容的研究

除此之外,以空间为研究内容的研究总体又呈现出两种趋向,一种是沿着文化地理学的路径,探索某一地理空间对教育现象的影响作用,比如发掘教师和学生在不同地点(如某一盆地、村庄)身份认同发展的过程;[12]另一种趋向继承布迪厄等人基于生产关系的社会空间发展论,比如任焰和周贤琴对外来工子弟学校这一空间的研究。[13]

(三)空间理论视阈下的师范生专业身份认同

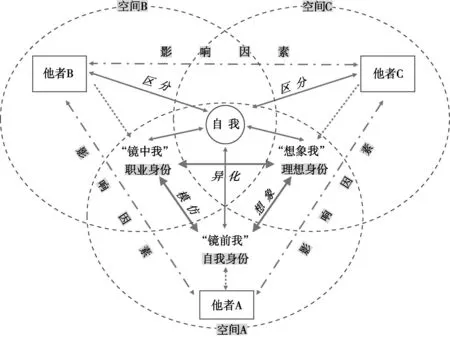

本文试图从空间理论的视阈出发,借助拉康的镜像空间理论和霍米·巴巴“通过缺席而在场”的相关理论,对师范生的专业身份认同加以阐释,建立师范生专业身份认同过程的三维度阐释框架。在拉康的镜像空间中,个体的身份认同是一个在“镜子前的我”“镜子中的我”和“想象中的我”之间建立联系的过程。本文在此基础上将师范生的专业身份认同的结构分为“自我身份”“职业身份”和“理想身份”,并建构出空间视阈下的师范生专业身份认同的阐释框架(见图1)。

如图1所示,根据拉康的镜像空间理论,师范生的专业身份认同的内部空间有三个组成结构:以“镜中我”为隐喻的职业身份,以“镜前我”为隐喻的自我身份,以“想象我”为隐喻的理想身份。三重结构中的“自我”是在与“他者”的区分中建立自身的身份认同。“镜像空间”中的个体通过“模仿”“想象”和“异化”在三重身份间建立起联系。

图1 空间视阈下的师范生专业身份认同阐释框架

具体而言,根据拉康的镜像空间理论,师范生的专业身份认同有三个阶段:第一阶段发生在生存空间A中,当师范生初步意识到自己将要成为一名教师,自我和他者同时暴露在镜像面前,此时的师范生还不能区分二者,而是将其全部认同为自我身份。师范生的自我身份是其认识自己的最初样貌,这一身份受到诸如家庭文化背景、成长经历等来自生存空间的经验的影响。

在第二阶段,当师范生开始有意识地将自己社会化,从教师专业知识和隐形规范扮演的镜子中,看到自己和一名合格教师的形象,他们开始有意识地区分自我和社会(空间B)所期许的“合格教师”这一他者形象的差距,并尝试去模仿合格教师的言行来建构自己的职业身份。师范生从镜像中看到什么样的职业身份,及能否区分其与自我身份的差异,决定了师范生能否将从教作为自己的职业选择。前者需要师范生区别自我和他者,这必然伴随着霍米·巴巴所说的个体对无关的他者身份的缺席;后者则需要师范生区别自己的职业身份和自我身份,最终实现自己的在场。

在这两个过程中,师范生的“想象我”始终扮演着重要角色发挥作用。根据拉康的镜像理论,“想象我”是个体想象的那个完整的“我”应该有的样子,它是从个体基于他者目光建构的镜像我中异化出来的。由于师范生个体接收到不同他者的目光,其眼中的好老师标准也不同,基于此异化出的理想身份也千差万别。这一部分理想身份或许和师范生想象中的自我身份相符合,或者与其相抵牾,后者便会给师范生带来身份危机。

四、空间理论视阈下的师范生专业身份认同框架阐释

师范生专业身份认同的发展过程,首先指向师范生通过与不同空间的他者对话建构起自己的三重专业身份结构的过程,即上图中空间A、B、C发生的故事。其次指向师范生在不同影响因素的作用下,协调三者之间的关系来发展自己的专业身份认同的过程。

(一)空间A:自我身份产生的生存空间

先前研究认为师范生专业身份的发展涉及两条路径:一是“生而为师”,二是“成为老师”。前者认为师范生之所以成为一名教师,是因为具备了某些特定的人口统计学特征、性格特征和独特经验;后者认为师范生的专业身份发展是一种学习过程,受教师教育机构的影响。前者所关注的个体差异形成的空间,便是师范生的生存空间。

1.自我身份何为:镜子前的我

自我身份指向师范生由于个人的经验与特征,在此时此刻呈现出的身份,表现为自我感知和自我认识,[14]当个体站在镜子前时,无论他是否有意识地凝视镜子中的自己,此时此刻总有一个有着独特个体经验的自己站立在此处。

伊巴拉(Herminia Ibarra)曾经用“临时自我(provisional selves)”这一概念,[15]来形容师范生在形成专业身份认同过程中,为了顺利融入新角色而临时表现出的自我。这说明很多师范生能够意识到,“好老师”和当下的自我身份之间存在一定差距,并愿意创造出一些临时的身份去弥补这些差距。如何认识自我身份,决定了师范生在不同空间里如何创造出一个个“临时自我”来建构自己的专业身份认同。

理解师范生自我身份,一方面要了解师范生是如何看待自己的,另一方面要了解这些看法背后的影响因素。前者涉及师范生关于自我的知识,比如师范生的个人认识论、自我评估和反思实践能力等。[16]而这些知识背后的影响因素便是师范生的性别、年龄、性格特征、家庭支持等背景因素。关注其自我身份的形成和发展,才能帮助教师教育者在师范生专业身份认同养成的过程中因材施教。

2.自我身份何在:作为生存空间的空间A

在每一次学习的过程中,我们都带着来自空间A的先验知识。师范生是带有丰富先验知识的成人,从家宅到更为广阔的寰宇,师范生的生存空间不断拓展,紧随其后的便是其不断寻找自身定位的努力。斯克尔顿(Christine Skelton)的一项研究探讨了性别问题在教师招聘等教育政策中的突出地位。他发现,由于受到性别观念的影响,一部分男性师范生难以对自己的初等教育教师身份产生认同,他们认为男生不应该当小学老师。[17]而在另一项研究中,当两名女性教师被要求用一张照片呈现自己的专业身份时,她们不约而同地选择了两张往往由男性运动员主导的极限运动的照片。[18]

也许在上述师范生成长的空间中,一直有一些声音告诉他们:男子气概更能体现专业性,教师职业更适合女性……。这些声音像是一种“紧箍咒”阻碍其自我身份的发展,进而影响到其专业身份认同的建构。追踪这些声音是如何产生的,意味着我们需要走进师范生的生存空间,了解他们如何在他者的话语下建构自我,进而能够帮助教师教育者和师范生破除师范生专业身份认同的“迷信”。

(二)空间B:职业身份发展的社会空间

空间B中发生的故事,可以用戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》一书[19]中的比喻来理解:如果我们将人生比作一场戏,当人们意识到自己将扮演哪种角色时,就会力图将自己的行为向自己将要扮演的角色靠拢。当师范生意识到自己将要承担起教师的角色,便会根据教师职业标准和专业知识的引导,创造出一个“职业身份”,然后会有意无意地向职业身份靠拢。

1.职业身份何为:镜子中的我

师范生的职业身份在某种程度上是被社会赋予的,劳里亚拉和库科宁(Anneli Lauriala &Kukkonen Maria)用“应该自我”表示,[20]它是师范生在专业身份认同发展过程中被告知应该呈现出的样子。社会规则是一面镜子,而作为“镜中我”的职业身份是这个镜子倒映出的一个虚像,一种虚构的身份。对于成人而言,每次对镜自照都以种种默认的“规则”为前提,所谓的“美”与“丑”、“胖”与“瘦”等都是基于某些价值体系进行的判断。这些价值体系在师范生个体发展过程中,以不同的权重塑造其个体经验,最终构成师范生的职业身份。

2.职业身份何在:作为社会空间的空间B

在空间B中,专业知识和隐性规范往往扮演镜子的角色,师范生的专业身份认同肇始于对镜子中他者形象的区分和认同。

专业知识一直是教师的立身之本,也是师范生专业身份认同的显性规则。社会赋予“教师”特定的权威和声望,而教师必须作为知识的传授者和道德的标杆履行自己的义务,比如不断精进自己的知识结构,保证自己在专长领域时刻拥有最前沿的知识,这样的交换被萨斯坎德父子称为“大交易”。[21]这种“大交易”的规则在无形间促使师范生意识到自己与非师范生的不同。通过“专业知识”这面镜子,师范生开始产生对“作为专业人士的教师”的身份认同,那些没有掌握大量专业知识的“半路出家”的教师的职业身份,被一部分师范生质疑。在此前的研究中发现,对于非学科出身的教师能够获得某学科教师资格证一事,部分师范生持有否定态度,认为教师的专业知识和能力无法通过短短几个月的备考习得。

除了可见的学科专业知识,职业道德、社会期许等隐性规范也在形塑着师范生的“镜中我”的显现。因此,师范生的职业身份往往表现为师范生对自己作为受社会认可的学科教师的看法,如“当前的师范生培养课程能否让我成为一名学科教师?”“我能否胜任一名学科教师的工作?”等。这就能够解释,为何有大量的师范生专业身份的研究,将目光集中在诸如师范生对学科、教育、教学的看法,以及师范生对教学的承诺、师范生对任务的感知和满意度上。

(三)空间C:理想身份形成的想象空间

我们都和婴儿玩过一个游戏,大人提问“眉毛在哪里”,婴儿会指向相应的身体部分,甚至有的时候指向他人身体的相应部位。此时的婴儿既无法判断自我和他人的区别,也没有办法认识到完整的自己,在他们的眼里,“眼睛”“手”就是自己的身体,婴儿凭借“想象”在头脑中塑造出一个“理想自我”的形象,这个形象可能混杂了“自我”和“他者”,在逐步学习的过程中,个体学会区分“他者”和“自我”,这个区分在拉康看来就是“异化”的过程。然后,个体将终其一生寻觅“镜子中的我”和“理想中的我”之间的关系,这个追寻的过程伴随着异化和认同,即明白自己想要和不想要成为什么样的人,二者相辅相成,用霍米·巴巴的话来说,个体在一部分身份的“缺席”中,获得一部分身份的“在场”。

1.理想身份何为:想象中的我

在师范生专业身份的研究中,越来越多的研究者关注到师范生独特的“理想身份”。马尔库斯和纽瑞厄斯(Hazel Markus &Paula Nurius)将其称为“可能自我”,他们认为自我概念的构建涉及使用想象和反思来创建一组希望的(即人们希望成为的理想自我)和恐惧的自我(即人们害怕成为的自我),作为人们未来行动的激励。[22]用现在的观点和过去的知识展望未来是新手教师日常经验中一个特别突出的方面;同样,展望未来或理想的身份可能有助于学生教师朝着他们想成为的教师的理想概念前进。

师范生的理想身份涉及对两个问题的回答:一是作为理想教师的我是怎样的,二是理想中的我是怎样的。关注前者的研究者假定师范生最终作为整体的专业身份认同,与其理想身份是一致的,师范生通过“模仿”在二者之间建立联系。

师范生对自己的理想身份总是有所期待,并表现出一种“不确定性”。这种“不确定性”也许提供了师范生形成自我专业身份的更大空间和可能。教师教育者可以促进面向理想身份的预期性反思(anticipatory reflection),设想他们未来的自我和身份,逐步关注发展“身份教学法” (pedagogy of identity),[23]并在教师教育项目中允许学生开始构建他们理想的身份。

2.理想身份何在:作为想象空间的空间C

空间C是一个想象空间,师范生在其中不断修正自己对“理想身份”的认识,来实现自己的“在场”,这一过程是通过将理想身份与自我身份和职业身份之间的对应完成的。当儿童想要去做一个父母老师口中的“好孩子”,师范生想要成为一个社会认可的“好老师”,我们想要成为一个“成功人士”,这一过程其实是在寻求那个理想的自我和当下的镜子前的自我的同一和完整,希望能够建构一个作为“整体”的身份。当然,这一个过程需要借助“镜中我”的镜像来检验:我们照镜子,看看自己是否是我们想象中的“体面人”,然后模仿镜中我的影像,调整镜前我的衣着和言行。

然而三种身份之间,有时会发生冲突。比如同样是语文学科教学专业的师范生,有的学生将自己的理想身份定位为“语文教师”,而其他学生将自己的理想身份定位为“文学家”。前者的理想身份和职业身份之间是一致的,但是后者发生了身份的断裂。这两种不同的身份关系,可能会影响师范生的从教表现和留任率——要么妥协,要么退出。对于一部分师范生而言,这种面对身份异化的谈判,是发生在空间C的一场必经的没有硝烟的战争。

自我身份、专业身份和理想身份之间的关系与权重,既随着师范生个人经验的发展而变化,也在与彼此的谈判中相互更新。总的来看,模仿、异化和想象是三者之间常见的联系方式。身份可能被视为重写本(palimpsest),[23]随着时间的推移和经验的积累不断被重写,因此我们认为实践教学情况提供了发展身份的机会。教师可以通过他们在教学中的参与、与不同他人的社会互动以及对未来的“想象”来构建一个身份库。不同身份之间的冲突和异化会诱发负面情绪,阻碍教师的专业发展,当三者发生冲突时,反思与协商机制能够帮助师范生构建起完整的专业身份认同。

五、结语

当师范生通过模仿、异化和想象等过程,在“镜子前的我”“镜中我”和“理想的我”之间搭建起一个相对稳固的心理空间结构,这个结构便是师范生作为整体的专业身份认同的结构,它承受着来自不同空间的三种子身份间的张力,这为师范生的专业身份认同的形成和发展带来了极大的不确定性,稍有不慎就会招致结构的崩塌,从而导致异常心理状态的出现。周生莲将这一过程称为自我间“‘你死我活’的较量”。[9]25教师培养项目难以通过提供某种标准化、理想化的身份认同指标来建立起师范生持久稳定的专业身份认同,其症结正在于此,就像福原泰平所说“人不能把外在的对象原封不动地拿进来并接纳它”,而是“要想将它吸收到自己内部并作为自己欲望的对象确立起来”。[8]58

引导师范生了解其专业身份认同发展内部空间的三重结构,及其子身份各自的形成发展空间,能够帮助师范生在处理身份冲突时更加自主,进而在踏入教师的征程时,更加明白自己想或不想成为什么样的老师;也能在其暂时无法成为自己想要成为的那种老师时,提供自我疏导和调整的路径——师范生需要意识到,想象空间中的理想身份和社会空间话语建构的职业身份,与其当下生存空间中的自我身份之间存在种种复杂的联系,三者在相互牵制中达成动态平衡。暂时性的认同危机并不代表一个人无法成为一名好老师。即使我们对自己的认识总是随空间的转变而“侧显”出不同样态,教师专业身份认同的内部结构总是可以在拉康的镜像空间中达到一个可控的平衡状态。或早或晚,达成“学为人师,行为世范”的使命也不会遥不可及。

——拉康对《孟子》的误读?