城市舒适性对城乡居民消费差距的影响效应研究

龚明远,宋姗姗

(1.北京大学 经济学院,北京 100871;2.杜兰大学 弗里曼商学院,美国 路易斯安那 LA70118)

一、引言

城乡发展的不平衡问题在中国经济发展过程中一直备受关注(蔡昉和杨涛,2000)[1]。随着中国进入新发展阶段,促进城乡融合发展、缩小居民生活水平差距已成为推动高质量发展的重要组成部分。2035年远景目标提出要实现“城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小”,而消费水平作为居民生活水平的直观体现,其在城乡居民间的差距将直接影响城乡融合发展的质量。另一方面,促进农村消费、缩小城乡消费差距也是培育完整内需体系、实施扩大内需战略过程中的重要一环,“十四五”规划指出,要“完善城乡融合消费网络,……,推动农村消费梯次升级”。因此,把握城乡消费差距的影响因素,在构建新发展格局、实现中国式现代化的背景下具有重要意义。

居民的消费行为不仅受到收入、商品价格等因素的影响,还受到其生活空间、消费习惯等多种因素的影响(田青等,2008)[2]。而在这些因素中,城市舒适性(urban amenities)作为因城市而异的关联居民居住环境和外部性的核心因素,其水平直接影响城市居民的效用水平和居住选址决策(Bartik and Smith,1987)[3]。那么,在中国的城乡特征下,城市舒适性对城乡居民消费行为和城乡居民消费差距会产生何种影响?而其中的作用机制又如何?本文将从理论和实证两个层面对此展开讨论。

已有文献从社会结构、产业结构、户籍制度、政府政策、互联网和数字经济等多个角度对城乡消费差距的影响因素进行了研究(范剑平和向书坚,1999;徐敏和姜勇,2015;陈斌开等,2010;Chen et al.,2015;王猛等,2013;朱健等,2023;程名望和张家平,2019;张勋等,2020;魏君英等,2022)[4~12]。其中,在社会结构方面,范剑平和向书坚(1999)认为,中国的城乡人口二元社会结构不利于居民消费率的提升,并导致城乡居民消费差距的扩大[4]35-38。在产业结构方面,徐敏和姜勇(2015)讨论了产业结构升级对城乡消费差距的影响,发现产业结构升级在1993—2002年间拉大了城乡消费差距,在2003—2012年间则对城乡消费差距起到了缩减作用[5]3-21。在户籍制度方面,陈斌开等(2010)认为,流动人口的边际消费倾向比城镇居民低14.6%,而放松户籍限制可以使2002年流动人口人均消费水平提高20.8%[6]62-71;Chen等(2015)则发现,户口限制使流动人口更多地出于预防目的储蓄,并且由于流动性高,流动人口的耐用品消费受到更强的抑制[7]133-146。在政府政策方面,王猛等(2013)考察了土地财政和房价波动对城乡消费差距的影响,发现地方政府对土地财政依赖的增强和房价上涨将导致城乡消费差距的扩大[8]84-92;朱健等(2023)讨论了居民医保一体化对城乡消费差距的影响,发现居民医保一体化政策通过缩小城乡收入差距和减少预防性储蓄来缓解城乡消费差距,且这一影响效应存在较为明显的空间异质性[9]108-116。在互联网方面,程名望和张家平(2019)考察了互联网发展对城乡居民消费差距的影响,发现互联网普及从生存型消费差距、享受型消费差距和发展型消费差距等多维路径显著降低了城乡居民消费差距[10]22-41;在数字经济方面,张勋等(2020)发现数字金融主要通过提升支付的便利性来促进居民消费,但对农村居民消费的促进作用并不明显[11]48-63;魏君英等(2022)则认为,数字经济发展可以显著缩小城乡消费差距,且其对城乡消费差距水平更低的地区产生了更强的收敛作用[12]40-51。

在城市舒适性的研究方面,现有研究主要围绕两个角度展开讨论,一是有关城市舒适性水平的评价与衡量,二是有关城市舒适性对城市、居民经济活动影响的研究。在有关城市舒适性水平的评价与衡量方面,国外学者主要使用Hedonic模型和离散选择模型来评价不同城市间的舒适性差异程度,如Blomquist等(1988)使用Hedonic模型估计美国253个郡的城市舒适性,并发现不同城市之间的舒适性差距巨大[13];Bayer等(2009)则使用离散区位选择模型估计城市舒适性,并发现基于这一方法估计的城市舒适性价值是使用Hedonic模型估计值的三倍[14];Sinha等(2021)则使用2000年的PUMS数据来衡量这两种方法得出的气候舒适性,发现使用离散选择模型得到的估计值总体上要高于使用Hedonic模型得到的估计值[15]。国内学者对城市舒适性水平的评价研究则主要通过构建指标体系等方式实现,如温婷等(2016)从城市健康环境、自我发展环境、休闲环境等角度构建城市舒适性评价体系[16];马凌等(2018)则基于自然、文化、商业、交通、卫生和社会等指标构建城市舒适性评价体系[17]。而在有关城市舒适性对城市、居民经济活动影响的研究方面,国内外学者主要从人口在城市内和城市间的流动、房价、居民收入等角度进行研究。如Brueckner等(1999)从理论上讨论城市舒适性的空间格局对不同收入群体在城市内分布状况的影响,认为城市高收入群体将选择居住在城市中舒适性更高的位置附近[18];Glaeser等(2001)发现,高舒适性城市的增长速度比低舒适性城市的增长速度更快[19];Koster和Rouwendal(2017)通过研究文化遗产的经济影响发现,城市历史舒适性将提升公共投资,进而带动相关区域的住房价格[20];张松林等(2021)认为,土地城市化提升了城市舒适性,但因农村迁移人口从城市舒适性中获益不足,城市舒适性的上升并不能促进人口城市化,从而导致土地城市化与人口城市化之间的失衡[21];郭进等(2022)发现,城市舒适性水平的提高推动了异质性劳动力在城市间的流动与配置,使城市规模分布分别呈现出扁平化和向大城市极化的特征[22];扈爽和朱启贵(2022)考察了城市舒适性对人才的吸引作用,发现城市舒适性能够通过满足消费需求、优化创业环境和促进社会融入来提升人才吸引力[23];Gaigné等(2022)则发现,城市舒适性的不均衡分布将导致城市内不同收入家庭分布状况的分化[24]。

已有文献从多个视角分析了城市舒适性的衡量及其对经济活动的影响,以及城乡消费差距影响因素,但罕有文献探讨城市舒适性对城乡居民消费差距的影响及其作用机制。因此,本文有关城市舒适性对城乡居民消费差距影响的讨论将有助于丰富这一领域的相关研究,并对理解中国现行城乡结构下的城乡居民消费行为提供助力。本文将构建一个城市-农村模型,从理论上分析城市舒适性对城乡居民消费行为、城乡消费差距的影响机理。接下来,我们利用城市级数据,对理论模型所提出的城市舒适性与城乡消费差距的关系展开实证检验,并进一步分析其作用机制。

本文接下来的结构安排如下:第二部分,构建解释城市舒适性变化对城乡消费差距影响的理论模型,探讨城市舒适性对城乡消费差距的影响及其内在机制;第三部分,计量模型构建、变量选取及数据说明;第四部分,利用面板固定效应模型,对理论命题进行计量检验;第五部分得出结论与政策建议。

二、理论模型

本文通过构建一个简单的城市-农村模型,以解释城市舒适性变化对城乡消费差距的影响。

(一)居民

考虑由一个城市和一个农村构成的经济系统,城市和农村的初始常住人口规模分别为n1和n2,其中,城市居民无弹性供给单位劳动力,获得工资性收入W,农村居民在农村务农时可以获得固定收入ω,在临时进入城市工作时可以获取工资性收入φW。而φ<1,φW>ω,表明因劳动能力、户籍政策等因素的影响,农村居民在临时进城工作情况下所能获得的收入水平小于城市本地居民,但仍明显高于务农收入(Zhou et al.,2021)[25]。

城市居民无弹性使用单位面积住房,并通过选择一般消费品消费水平c1以实现效用最大化,效用函数的形式为:

(1)

s.t.c1≤W-P

其中,A代表城市舒适性水平,P代表城市住房价格。效用最大化下城市居民的消费水平为:

c1=W-P

(2)

代表性农村居民则可以较为灵活地分配工作时间,既可以选择留在农村工作(如农忙时),也可以选择临时进入城市工作(如农闲时)。当农村居民选择留在农村工作时,不仅受到农村的便利设施影响,还受到其农村的社会关系、邻里效应等因素的影响,在此用B来表示这些因素对留在农村的居民效用水平的影响。而当农村居民临时进城工作时,与收入水平相似,农村居民在临时进城工作情况下所能享受的舒适性水平同样小于城市本地居民,因此,用θA来表示农村居民在临时进城工作时所能享受到的实际城市舒适性水平。同时,由于这些临时进城工作的农村居民没有选择市民化,在这一情况下假设这些农村居民留在农村时可以享受到更高的效用水平,即B>θA。农村居民通过选择消费水平c2和进城工作时间比例η以实现期望效用最大化,因此,农村居民的效用函数可以表示为如下形式:

(3)

s.t.c2≤ηφW+(1-η)ω

求解可得,农村居民的进城工作比例和消费水平分别为:

(4)

(5)

(二)企业

在城市中,代表性企业通过选择雇佣单位劳动力和投入土地进行生产,生产函数为:

Y=aNξlγ

(6)

其中,a为企业的生产率,N为在城市工作的总人口规模,由城市部门人口规模和农村部门临时进城工作人口规模构成,即N=n1+ηn2,Nξ代表城市企业生产中的集聚效应,l为企业投入生产的土地,则企业的利润最大化条件为:

maxπ=Y-pll-W

(7)

其中,pl为外生给定的土地价格。求解可得:

(8)

(9)

城市的土地总面积为外生给定的L,因此,用于住房开发的土地面积为LH=L-Nl。借鉴Büchler等(2021)的设定[26],城市开发商采取如下形式的利润最大化函数:

(10)

其中,h代表城市开发商在单位面积土地开发的住宅量,hLH为开发城市总住宅面积,plLH代表开发商使用土地的总成本,QHhδLH为开发商进行住宅开发的建筑成本,而δ>1,表明在每个位置上的建筑成本将随着开发强度的增加而边际递增。求解式(10)可得,P=δQHhδ-1。又由前文可知,城市居民对住房的总需求为n1,则由hLH=n1可得均衡城市住房价格为:

(11)

联立式(2)、(4)、(5)、(9)、(11)后可得城乡消费差距的表达式为:

(12)

命题1:城市舒适性水平的上升将缩小城乡消费差距。

命题2:城市舒适性缩小城乡消费差距的主要作用机制为促进农村居民消费水平上升。

命题2的经济学意义在于,随着城市舒适性水平的上升,农村居民通过对进城务工和务农的决策进行调整,获得了更高的收入水平,从而促进了消费水平的上升,而对于城市居民来说,一方面,收入的上升对城市居民消费产生了促进作用,另一方面,城市土地开发成本的上升也带来了住房价格的上升,而这对城市居民消费产生了一定的抑制作用,因此,城市舒适性水平的上升对城市居民消费水平的具体影响方向并不确定,而对农村居民消费水平则有着明显的促进作用。因此,城市舒适性缩小城乡消费差距的主要作用机制是通过促进农村居民消费水平上升而实现的。

推论1:城市舒适性的上升将提升城市劳动力集聚、收入水平和住房价格。

推论1的经济学意义是,随着城市舒适性的上升,农村居民在临时进城务工时同样可以获得更高水平的效用,从而使得农村居民增加了进城务工的工作时间,而这带来了城市中更高的劳动力集聚水平;在集聚效应的作用下,城市和农村居民在城市工作时也可获得更高的收入水平;与此同时,劳动力集聚水平的提升导致了更多土地被用于生产,开发商供给住宅的成本上升,进而导致了住房价格的上升。

三、计量模型设定、变量选取与数据来源

(一)计量模型设定

根据理论模型的命题,城市舒适性的增加会缩小城乡消费差距。因此,基准计量模型设定如下:

c_gapit=α+β1amenitiesit+β2cityit+ui+vt+εit

(13)

其中,c_gapit代表地级市i在第t年的城乡消费差距,为被解释变量;amenitiesit代表城市舒适性,为核心解释变量。cityit代表其他城市层面的控制变量;ui和vt分别为城市固定效应和年份固定效应;εit为随机扰动项。

(二)变量选取与指标构建

1.城乡消费差距

本文使用城市居民消费水平和农村居民消费水平的比值作为城乡消费差距的代理变量,同时,在稳健性检验中,还采取城乡消费差距的泰尔指数作为另一个代理变量。

2.城市舒适性

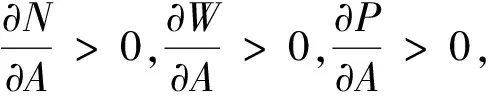

参照马凌等(2018)[17]755-770和郭进等(2022)[22]135-153对城市舒适性指标体系的构建方式,从城市环境、市政设施、交通出行、教育、医疗五个维度展开城市舒适性指标体系的构建。为保证指标的可比性,对指标进行了标准化处理,在不同指标权重的选取方面,对每个一级指标赋予相同的权重,并对下属各二级指标占一级指标权重的赋权方式上采取了熵权法和平均赋权法两种方式。在使用平均赋权法赋权的情况下,每个一级指标有着相同的权重,而每个二级指标则在一级指标下有着同样的权重。而在使用熵权法赋权的情况下,在每个一级指标下计算二级指标的信息熵,并在此基础上求得各二级指标在一级指标下所占权重。

本文所使用的城市舒适性具体构成指标和权重如表1所示。

表1 城市舒适性指标体系

3.其他被解释变量

为了讨论城市舒适性对城乡消费差距的影响机制,本文分别从城市舒适性对城市居民消费水平和农村居民消费水平、城市住房价格、收入水平、集聚水平等角度展开分析。其中,城市住房价格的代理变量由城市新建商品房价格和城市新建住宅价格表示,收入水平的代理变量由城市在岗职工平均工资表示,集聚水平则分别采用了地理集聚和产业集聚来衡量。具体来说,在地理集聚变量方面,参考王永进和盛丹(2013)的做法,采用从业人员的地理密度来衡量[27],其计算公式为:

geo_aggit=Laborit/Landit

(14)

其中,Laborit为地级市i在第t年的从业人员数量,Landit为地级市i在第t年的建成区面积。

而在产业集聚变量方面,本文参照Ellison和Glaeser(1997)的衡量方式,使用E-G指数作为代理变量[28]。E-G指数的计算公式则为:

(15)

其中,Laborikt为城市i在t年的行业k的就业人数,Laborkt为行业k在t年的全国就业人数,Labort为t年的全国总就业人数,HHIit为赫芬达尔指数。

4.其他控制变量

除核心解释变量外,在计量模型中还控制了一系列其他可能影响城乡消费差距的城市特征变量。

5.内生性问题和工具变量选取

由于所构建的城市舒适性指标中包含了多种变量,城市舒适性和城乡消费差距之间可能存在内生性问题。因此,除了控制城市和年份固定效应外,还在主要回归中采用了工具变量法以控制可能存在的内生性问题。在工具变量选取方面,历史人口可以在一定程度上反映城市在过去的集聚状况,从而与城市舒适性水平存在相关性,另一方面,历史人口又相对存在外生性。因此,选取地级市1990年的城市和农村人口规模作为主要回归中的工具变量(不包括港澳台)。由于使用了面板固定效应,直接将1990年的人口规模作为工具变量无法产生时间上的变异性,因此,借鉴刘勇政和李岩(2017)对工具变量的处理,将地级市1990年的城市和农村人口规模与年份的交互项作为工具变量[29]。

(三)数据来源与描述性统计

本文所采用的数据主要为2003—2019年城市层面数据,被解释变量、核心解释变量及城市特征控制变量来源为历年的《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》、各省份统计年鉴、Wind数据平台。使用货币金额衡量的数据均以2003年为基期,根据各市所在省份的城市居民消费价格指数进行平减处理,以消除价格影响。本文的主要变量定义及其描述性统计如表2所示。

表2 主要变量定义及其描述性统计

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

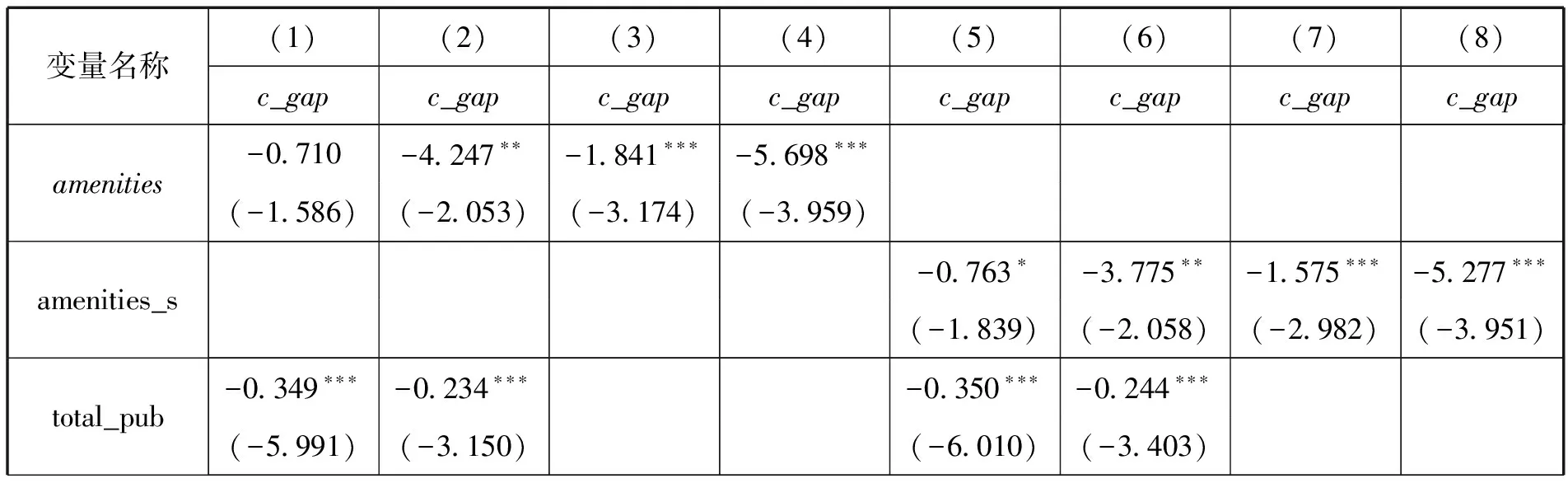

本部分对城市舒适性对城乡消费差距的影响进行了实证检验,回归结果如表3所示。其中,表3的序列(1)~(4)的城市舒适性代理变量使用平均赋权法计算,序列(5)~(8)的城市舒适性代理变量使用熵权法计算,序列(1)~(2)、序列(5)~(6)采取面板固定效应回归,序列(3)~(4)、序列(7)~(8)采取工具变量法回归。由表3的序列(1)、(5)可知,在只控制了城市固定效应和年份固定效应的情况下,使用平均赋权法和熵权法计算的城市舒适性对城乡消费差距的影响系数均在1%水平上显著为负,在进一步引入控制变量后,序列(2)、(6)的结果表明,城市舒适性对城乡消费差距的影响系数均在5%水平上仍显著为负,表明城市舒适性水平的上升有可能缩小城乡消费差距,从而验证了本文理论模型所提出的命题1。而序列(3)~(4)、序列(7)~(8)的回归结果显示,在采取了工具变量法回归后,城市舒适性对城乡消费差距的影响系数仍在1%水平上显著为负,表明在考虑了内生性问题后,城市舒适性水平的上升仍会缩小城乡消费差距。同时,序列(3)~(4)的弱识别检验Cragg-Donald Wald F统计量分别为236.5和159.1,识别不足检验Anderson canon LM统计量分别为211.9和148.1;序列(7)~(8)的弱识别检验Cragg-Donald Wald F统计量分别为254.6和168.4,识别不足检验Anderson canon LM统计量分别为226.2和156。表明本文所选取的1990年的城市人口作为工具变量不存在弱工具变量问题,工具变量选择较为合理。此外,在控制变量方面,序列(2)、(6)中零售企业数量对城乡消费差距的影响系数均在1%水平上显著为负,这可能意味着,当城市零售企业数量较多的情况下,更多的本地化销售企业能够让农村居民获得更多的消费便利,从而缩小城乡消费差距。

表3 城市舒适性对城乡消费差距影响的基准回归结果

(二)稳健性检验

在稳健性检验中,本文采取替换变量法,采取城乡消费差距的泰尔指数作为代理变量,进一步检验城市舒适性对城乡消费差距的影响,如表4所示。与基准回归类似,表4的序列(1)~(4)的城市舒适性代理变量使用平均赋权法计算,序列(5)~(8)的城市舒适性代理变量使用熵权法计算,序列(1)~(2)和序列(5)~(6)采取面板固定效应回归,序列(3)~(4)和序列(7)~(8)采取工具变量法回归。由表4的序列(1)~(2)和序列(5)~(6)的回归结果可以看出,在替换了被解释变量的情况下,城市舒适性对城乡消费差距泰尔指数的影响系数仍显著为负。而序列(4)、(8)表明,在考虑内生性问题,并加入控制变量的情况下,城市舒适性对城乡消费差距泰尔指数的影响系数同样显著为负,且弱识别检验Cragg-Donald Wald F统计量分别为146.5和153.2,识别不足检验Anderson canon LM统计量分别为136.1和141.8,同样表明工具变量不存在识别不足问题和弱识别问题。因此,表4的回归结果表明,在使用泰尔指数作为城乡消费差距代理变量的情况下,城市舒适性水平的上升仍将促进城乡消费差距的缩小,本文的实证结果总体上较为稳健。

此外,考虑到城市舒适性的内涵与城市公共服务水平存在一定的关联性,在稳健性检验中还进一步控制了城市的公共支出水平,以考察其对本文结论的影响,如表5所示。其中,表5的序列(1)~(2)和序列(5)~(6)为控制总公共支出水平后的回归结果,序列(3)~(4)和序列(7)~(8)为控制教育、科技、社保和医疗支出后的回归结果。从表5可以看出,城市舒适性对城乡消费差距的影响总体上仍显著为负,表明在考虑不同类型公共支出水平的影响后,本文实证结果较为稳健。

表5 稳健性检验——控制公共支出

(三)作用机制分析

在以上实证分析中,检验了城市舒适性对城乡消费差距的影响,从而验证了本文理论模型部分所提出的命题1,即城市舒适性水平的上升将促进城乡消费差距的缩小。以下将进一步讨论城市舒适性影响城乡消费差距的作用机理。

本文分别就城市舒适性对城市居民消费支出和农村居民消费支出的影响展开分析,如表6所示。其中,表6的序列(1)~(4)分别汇报了使用面板固定效应回归和使用1990年农村人口作为工具变量回归时城市舒适性对城市居民消费支出的影响,序列(5)~(8)分别汇报了使用面板固定效应回归和工具变量回归时城市舒适性对农村居民消费支出的影响。表6的序列(1)~(4)的回归结果显示,城市舒适性对城市居民消费支出的影响并不显著,表明城市舒适性水平的上升并不能对城市居民消费支出情况产生确切影响;而序列(5)~(8)的回归结果则显示城市舒适性对农村居民消费支出的影响显著为正,表明城市舒适性水平的上升能够显著促进农村居民消费支出的增加。同时,序列(3)~(4)和序列(7)~(8)的弱识别检验和识别不足检验结果也表明基本不存在弱工具变量问题。因此,将表6的回归结果与表3的基准回归结果相结合后可以看出,城市舒适性更多地通过促进农村居民消费来实现对城乡消费差距的缩小,从而验证了本文理论部分所得出的命题2。

表6 城市舒适性对城乡消费差距的影响机制分析——对城乡消费水平的影响

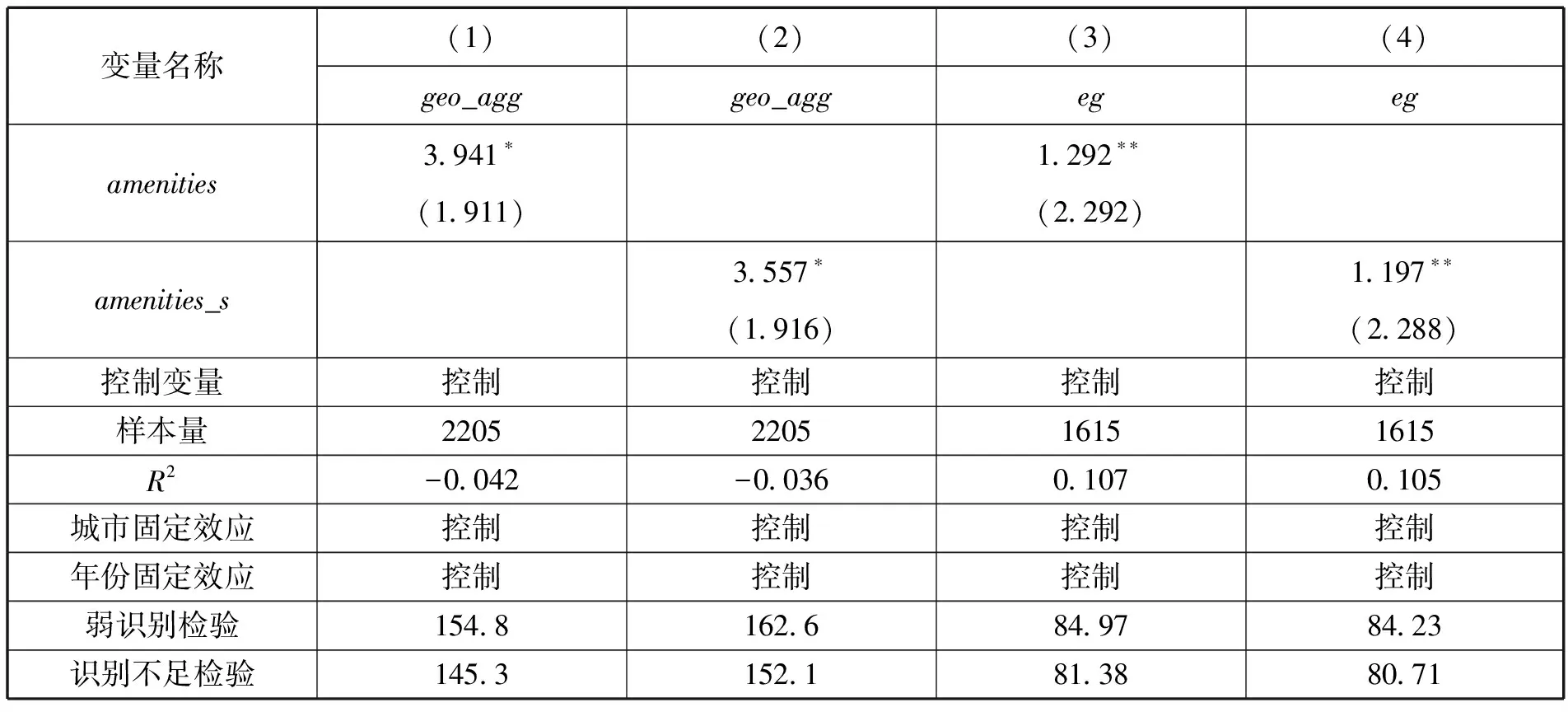

表7和表8则分别讨论了城市舒适性对房价、收入和集聚水平的影响,以进一步验证本文理论模型部分的推论。如表7所示,序列(1)~(2)汇报了城市舒适性对商品房价格的影响,序列(3)~(4)汇报了城市舒适性对住宅价格的影响,序列(5)~(6)则给出了城市舒适性对居民工资水平的影响。由表7的序列(1)~(4)的回归结果可以看出,城市舒适性对商品房价格和住宅价格的影响均显著为正,表明城市舒适性水平的上升将促进房价上升;由序列(5)~(6)的回归结果则可看出,城市舒适性对居民工资水平的影响显著为正,表明城市舒适性水平的上升将促进收入水平上升,从而验证了本文理论模型推论中有关城市舒适性对房价和收入影响的讨论。并且这一结果也与城市经济学中有关城市舒适性对房价等因素影响的讨论相吻合。

表7 城市舒适性对城乡消费差距的影响机制分析——对房价和收入水平的影响

表8 城市舒适性对城乡消费差距的影响机制分析——对集聚水平的影响

而在城市舒适性对集聚的影响方面,如表8所示,序列(1)~(2)汇报了城市舒适性对人口地理集聚的影响,序列(3)~(4)汇报了城市舒适性对由E-G指数所表示的产业集聚水平的影响。与表7类似,城市舒适性对人口集聚和产业集聚水平的影响均显著为正,表明城市舒适性水平的上升将产生较为明显的集聚效应,这也与本文理论模型推论中的相关内容相吻合。可能原因在于,随着城市舒适性水平的上升,同等条件下居民所获得的效用水平上升,从而吸引居民流向该城市,引起人口集聚水平的上升。另一方面,人口在城市中集聚所产生的集聚效应提高了生产效率,而这也带来了产业集聚水平的上升。

(四)进一步扩展分析——不同类型城市舒适性对城乡消费差距的影响

以上通过构建城市舒适性评价指标体系,从总体层面上讨论了城市舒适性水平对城乡消费差距的影响和机制,以下将进一步从城市舒适性内涵角度出发,探讨不同类型城市舒适性对城乡消费差距的影响。

本文分别分析了城市舒适性的五个一级指标对城乡消费差距的影响,如表9所示(1)本文在这一部分所使用的五个一级指标下的城市舒适性是基于平均赋权法计算得出的。。其中,表9的序列(1)~(5)分别代表环境、市政、出行、教育、医疗舒适性对城乡消费差距的影响。由表9的回归结果可知,环境舒适性对城乡消费差距的影响在1%的水平上显著为负。这可能是因为,城市环境舒适性的水平较高时,能够吸引更多的居民从其他地区集聚到城市中,并提升城市居民对服务型消费等更高层次需求消费的支付意愿,从而增加城市居民的消费水平,进而扩大城乡消费差距。出行舒适性对城乡消费差距的影响则在1%的水平上显著为负,可能是由于交通出行便利性的增加,农村居民前往城市进行消费的成本降低,从而促进农村居民更多的前往城市消费,进而增加农村居民消费支出,缩小了城乡消费差距。教育舒适性对城乡消费差距的影响在1%水平上显著为正,这可能是因为,教育具有一定的人力资本投资属性,教育便利性的增加可能会增加居民为子女教育而进行的当期储蓄行为,而农村居民因收入水平相对城市居民较低,为教育投资而增加的储蓄行为将产生更多的对消费的挤出,从而扩大了城乡消费差距。市政、医疗舒适性对城乡消费差距的影响则相对不显著。

而在不同类型城市舒适性对城市消费水平和农村消费水平的影响方面,如表10所示,环境舒适性对城市居民消费支出的影响在5%水平上显著为正,出行舒适性对农村居民消费支出的影响系数在1%水平上显著为正,教育舒适性对农村居民消费支出的影响在10%水平上显著为负。结合表9的回归结果可知,环境舒适性促进了城市居民消费支出的增加,进而扩大了城乡消费差距;出行舒适性促进了农村居民消费支出的增加,从而缩小了城乡消费差距;教育舒适性抑制了农村居民消费支出,从而扩大了城乡消费差距。这些舒适性对城市、农村居民消费水平的差异化影响也印证了前文有关不同类型城市舒适性对城乡消费差距影响原因的假设。

表10 不同类型城市舒适性对城乡消费水平的影响

五、结论与政策启示

本文构建了一个包含城市舒适性和农村居民进城务工决策的城乡两部门模型,并利用2003—2019年地级市层面的面板数据,从理论和实证角度研究了城市舒适性对城乡消费差距的影响及其作用机制。实证结果表明,在利用工具变量法,并控制了城市特征变量、城市和年份的固定效应后,城市舒适性的提升能够促进城乡消费差距的缩小,且这一过程主要通过提升农村居民消费水平实现,从而验证了理论模型的相关命题。本文的主要发现是,城市舒适性水平对城乡消费差距有着显著的缩小作用,且这一实证结果在调整城市舒适性指标赋权方法、使用工具变量控制内生性、使用城乡消费差距的泰尔指数作为替换变量的情况下仍然稳健;城市舒适性主要通过促进农村居民消费水平的提升来缩小城乡消费差距;城市舒适性水平的上升会促进房价、居民工资收入水平和城市集聚水平的上升,这可能是城市舒适性影响城乡消费差距的更深层次作用机制;在不同类型的城市舒适性中,出行舒适性可能是缩小城乡消费差距的最主要推动力,而环境舒适性则可能对城市居民消费产生促进作用,进而使城乡消费差距扩大。

针对研究结论,本文的政策启示为:(1)地方政府在进行公共财政支出时,需要充分考虑公共财政支出对城市舒适性的影响,推进城市舒适性水平的上升,从而有助于发挥城市舒适性对提升居民生活质量、缩小城乡居民消费差距的作用,进而推动城乡融合发展。(2)在实施扩大内需、促进消费举措的过程中,应立足于当地发展特征,有针对性地提升相应的城市舒适性。如在城镇化水平较高的地区,宜推动城市环境舒适性的提升,进而提升城市居民的消费支付意愿,实现扩大消费;而在农村居民较多的地区,则应通过建设基础设施、公共交通等方式提升居民出行便利性,降低居民消费过程中的出行成本,从而实现消费活力的上升。(3)在提升城市舒适性的过程中,应注重与之相匹配的房地产调控政策的实施,以实现城市发展在房价和集聚效应间的平衡,避免因房价的上涨而导致居民消费的挤出。