美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系研究

顾建民,赵 楠

(浙江大学 教育学院,浙江 杭州 310058)

一、引言

随着博士生教育规模不断扩大,博士毕业生就业已由供方市场转向需方市场。博士生作为科技进步的有生力量,现时代已然成为各国重要的战略性资源,大力发展博士生教育成为许多国家竞相采取的战略举措。我国博士生教育虽然起步较晚,但发展较快。2000年至2022年,我国在读博士生人数由6.73万人增长到55.61万人,毕业生人数也从1.10 万人增长到8.23 万人①根据中华人民共和国教育部全国教育事业发展统计公报(2000—2022年)的数据整理得出。,博士生教育规模已稳居世界首位。

知识生产模式的转型以及经济发展驱动力的转变,引发了各行各业对高水平博士生的迫切需求,非学术职业市场成为博士毕业生的另一方就业沃土[1]。以我国“双一流”高校为例,目前将近40%的学术学位博士毕业生从事非学术职业②基于25所中国“双一流”高校2021年毕业生就业质量报告计算得出。其中,学术职业包括高等教育单位和科研设计单位;非学术职业包括企业、医疗卫生单位、中初等教育单位、其他事业单位、党政机关、部队以及其他职业。。面对博士毕业生就业去向的多样化,我国现行博士生教育存在诸多不适应:一是我国专业学位博士生占比很小,尚不及学术学位博士生的十分之一③根据教育部2020年教育统计数据整理而得。专业博士学位包括教育博士、兽医博士、临床医学博士、口腔医学博士、工程博士和中医博士。,远远低于美国专业学位博士生高达47.75%的占比④根据美国国家教育统计中心(National Center for Education Statistics,NCES)教育统计摘要(2020)(Digest of Education Statistics)的数据整理而得。专业博士学位包括牙科博士(D.D.S.or D.M.D.)、临床医学博士(M.D.)、眼科博士(O.D.)、骨科博士(D.O.)、药剂博士(Pharm.D.)、足科博士(D.P.M.,Pod.D.,or P.P.)、兽医博士(D.V.M.)、背脊推拿博士(D.C.or D.C.M.)、法律博士(L.L.B.or J.D.),未包括教育博士。;二是受高校“重科研、轻教学”惯习的影响,学术学位博士生教育囿于科研训练,缺乏对学术职业所要承担的教学、服务等职责的关注;三是博士生总体受训面过窄,缺乏对非学术职业的深度了解和应有准备,在就业对接通道大都狭窄的情况下,无法满足劳动力市场多样化的用人需求。后两个问题在国际上也具有普遍性,早在2002年罗伯茨(Gareth Roberts)就指出,“需要考虑博士研究人员的就业能力和职业发展,以最大限度地发挥这些高素质毕业生的社会经济影响”[2]。专业博士学位的勃兴可以看作是对知识生产模式转型的回应,在市场逻辑的“侵蚀”下[3],学术学位博士生培养模式的专一性与博士生就业去向的多样性之间的张力也使得学术学位博士生教育的改革势在必行。

面对劳动力市场多样化需求,如何提升学术学位博士生的就业竞争力和职业发展力是本研究的主要问题。美国一流大学率先对学术学位博士生的学术训练与日后职业发展之间的关系进行反思和革新,构建了博士生多元化职业能力培养体系,即在博士生培养过程中以适应性质量观为逻辑起点,在坚守严格学术训练传统的同时,适度增加匹配多元就业路径的职业训练,以此强化博士生培养的适应性、精准性和有效性。毋庸置疑,聚焦于学术学位博士生(以下简称博士生),探究美国博士生多元化职业能力培养体系,对我国博士生教育改革有一定参考和借鉴意义。

二、文献综述

博士学位被视作从事学术职业的许可证[4],为学术职业培养后备力量是设立博士学位的初衷。然而,大多数博士生对于学术职业的准备明显不足,在诸如写作、领导研究团队等方面仍存在较大的提升空间[5],科研能力与教学能力不对等的现象尤为突出[6]。博士生教育与学术职业现实脱节的问题时常受到诟病,美国对此进行了多项调查,例如,1996年的“博士——十年之后”(Ph Ds—Ten Years Later)全国性调查[7]123、1999年的研究型大学博士生教育和职业准备调查[8]、研究生院博士生调查[9]以及2000年的全美博士生培养调查[7]83。这些调查结果均显示,博士生教育阶段为职业发展所做的准备极其有限。因此,如何培养博士生以胜任学术职业的问题在美国受到广泛关注。美国于20世纪末先后启动未来师资培训计划(Preparing Future Faculty,简称PFF)[7]153-154和研究生教育与科研训练一体化项目(Integrative Graduate Education and Research Traineeship Program,简称IGERT 项目)(2013年改名为科研训练整合计划)[10],意在提升博士生胜任不同院校学术职业的能力。此外,美国的重构博士学位设想计划、积极行动的博士计划和卡内基教育博士学位计划等项目均积极推动对博士生培养模式的反思和评估,为全美博士生教育改革提供了建设性思路。

然而,学术劳动力市场仅仅是劳动力市场的一部分[11],知识生产模式转型推动了高层次劳动力市场需求变化,政府、企业等用人单位越来越多地参与到高学历人才的争夺中,博士生不再仅仅是学术职业的预备役[12],博士生教育从“大学到大学”的线性管道逐渐被瓦解[13]。数据显示,2010年法国和英国均有半数以上的博士毕业生选择非学术职业[14];2011 年德国有高达75%的博士毕业生受雇于非学术部门[15];2012年美国大约50%的博士毕业生在企业、政府和非营利部门就业,其中在工程领域就业的比例高达85%[16];而2015年澳大利亚约有四分之三的博士毕业生进入非学术领域[17]。我国也不例外,清华大学、北京大学、中国科学技术大学、复旦大学、西安交通大学等五所高校2018届博士毕业生和2014届博士毕业生相比,从事学术职业的人数占比呈现不同程度的下降[18]。显然,博士毕业生就业多样化格局已成为国际性趋势。

与此同时,博士生多元化“就业期望”在现实中难以实现[19]。究其根源,在于博士生教育鲜少关注博士生的非学术能力,致使博士生在非学术职业市场毫无优势可言[20]。多数博士生培养方案要求博士生掌握的知识和能力对其日后的职业发展并无太大帮助,进而造成部分博士生毕业后难以进行职业角色的转变[19]。博士学位获得者普遍认为博士阶段的训练与非学术职业匹配度较低,且少有教师鼓励博士生从事非学术职业,在非学术领域寻找工作甚至被视作异类[7]188-189。由此,如何改革现有博士生培养模式,对变化的就业市场做出积极回应,在培养“学术接班人”之外培养“多才多艺的专家”[14],成为当前博士生教育面临的主要挑战[21],并催生出许多国家和高校的一系列改革主张和实践举措。例如,密歇根州立大学开发的研究生生涯与职业发展PREP模型(Planning,Resilience,Engagement,Professionalism),旨在帮助博士生对其职业预期有更加清醒的认知[22];美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,简称NIH)的“科研训练经历拓展计划”(Broadening Experiences in Scientific Training)意在通过拓宽培养目标、调整质量标准、完善培养过程、强化产学合作等协同增进博士生对不同职业的适应性[23]。而加拿大国家科学与工程研究会开展的协作研究与培训计划(Collaborative Research and Training Experience Program)[24],澳大利亚昆士兰大学实施的职业优先博士项目(Career Advantage PhD Program)[25],英国博士生训练中心(Centres for Doctoral Training)构建的研究与技能训练相平衡的新型博士生培养模式[26],以及法国博士生院将博士生教育重新界定为一种“研究型职业经历”[27]的举措,都旨在培养博士生基于学术能力的可迁移技能。此外,日本文部科学省在2011年推出了博士课程教育引领计划(Program for Leading Graduate School),由政府机关、产业界、大学和研究机构共同参与和策划,通过提供校外专家的指导、职业发展路径信息、交流和实习机会加强博士生的职业培训[28]。

基于已有研究成果和改革实践,本文拟从三方面推进相关研究:一是从以往多聚焦于博士生学术职业能力培养拓展到多元化职业能力培养;二是从以往多集中于某一项计划或某一所高校拓宽到更大范围来研究美国一流大学博士生多元化职业能力培养;三是从以往多使用文献研究法和问卷调查法转向扎根理论研究。

三、研究设计

(一)研究方法

本文运用扎根理论对美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系进行探究。扎根理论是20世纪60年代美国学者巴尼· 格拉泽(Barney G laser)和安塞姆· 施特劳斯(Anselm Strauss)共同创立的一种基于数据建构理论的方法论,也常被作为一种质性研究方法,即通过一套系统的数据搜集及分析程序,对原始数据进行逐级编码和反复对比分析,将理论与经验、抽象与具体联系起来,最终形成系统化的理论[29]。扎根理论秉承发现逻辑,注重从资料中发现理论,这种自下而上建构理论的方法非常适用于对美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系进行探索性研究。

(二)数据来源及分析

本研究采用“目的性抽样”,在保证理论饱和条件下,最终选择了四个世界大学排行榜(ARWU 世界大学学术排名、QS世界大学排名、THE世界大学排名和U.S.News世界大学排名)2023年全球综合排名前30的麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)、芝加哥大学(University of Chicago)、加州大学伯克利分校(University of California,Berkeley)、宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)、康奈尔大学(Cornell University)和加州大学圣地亚哥分校(University of California,San Diego)6所美国一流高校作为样本高校(表1),对应编码为A-F。6所样本高校不仅学术声誉卓越,而且均高度重视人才培养,建立了各具特色的博士生多元化职业能力培养体系,具有典型性和代表性。

表1 样本高校

扎根理论的原始数据是研究质量的根本保障,本着数据采集的真实性和可靠性,本研究的数据收集主要是从样本高校官网获取一手资料。总体而言,6所样本高校的信息公开度高、便于获取且翔实丰富,收集到的第一手资料包括机构情况概述、培训活动展示、可利用资源介绍等。此外,出版物也可以作为学术研究的信息源[30],因此本研究在收集一手资料的同时,也收集了部分二手期刊文献资料作为佐证,以此保证数据的真实性和准确性。

扎根理论在发展过程中,形成了经典扎根理论、程序化扎根理论和建构型扎根理论三种类型,本研究采用程序化扎根理论对收集整合的原始资料进行“开放式编码—主轴编码—选择性编码”三级编码,整个过程研究者保持开放和中立态度,通过三级编码最终提取出299个概念、28个范畴和9个主范畴,并提炼出4个核心范畴,基于对核心要素的逻辑分析和理论探讨,建构出美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系的理论模型。

四、资料分析与讨论

(一)开放式编码

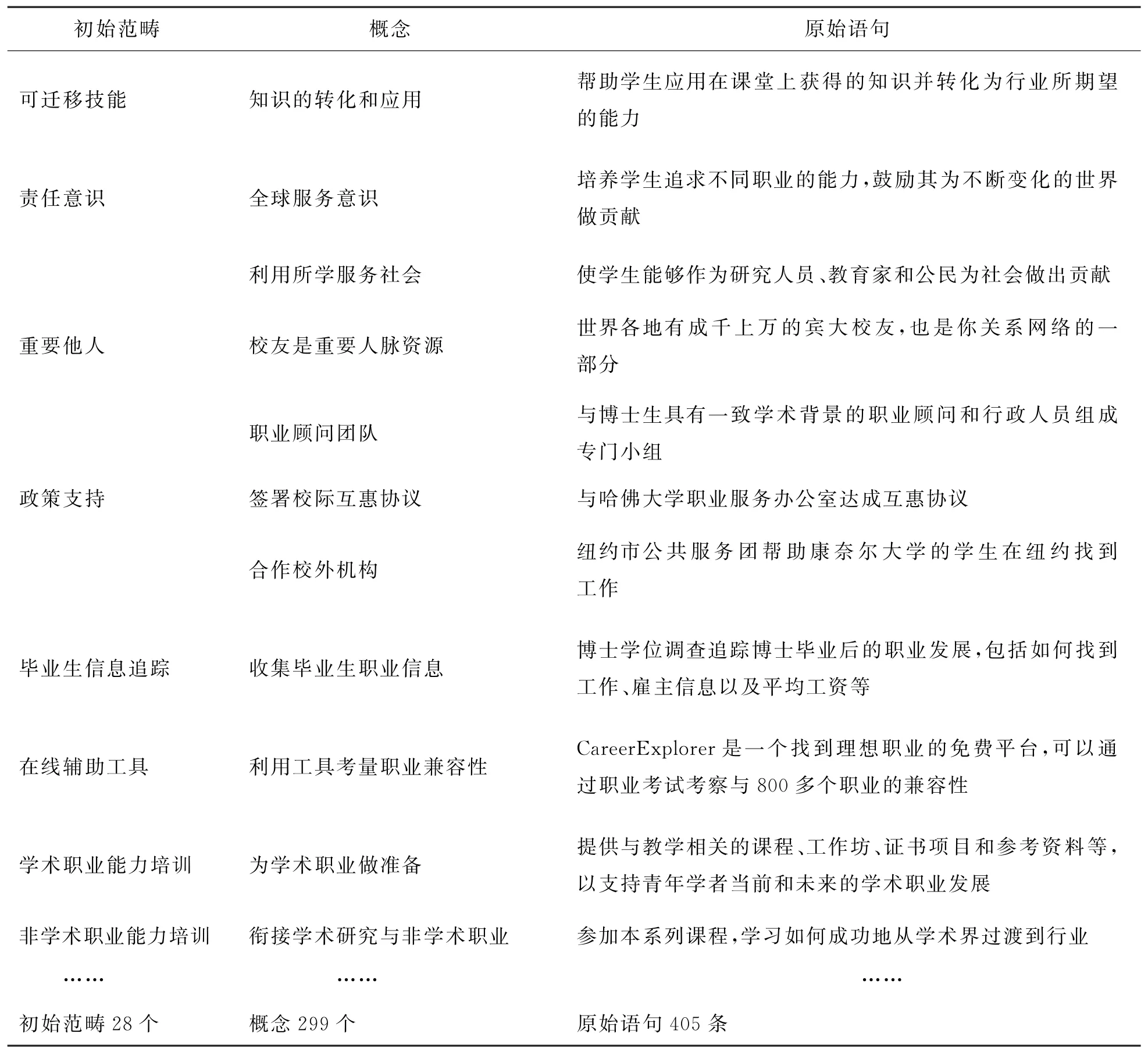

开放式编码是扎根理论数据分析的第一步,通过对原始资料进行分解、比较和提炼,形成对原始资料的聚敛。本研究通过对原始资料进行逐句分析和贴标签处理共得到与研究主题高度相关的299个本土概念,在概念化的基础上,进一步对这些语句进行聚类分析和范畴化,最终归纳形成28个初始范畴。因篇幅限制,每条初始概念仅用一条原始语句表达,且仅截取其中部分内容作为示例(表2)。

表2 开放式编码示例(节选)

(二)主轴编码

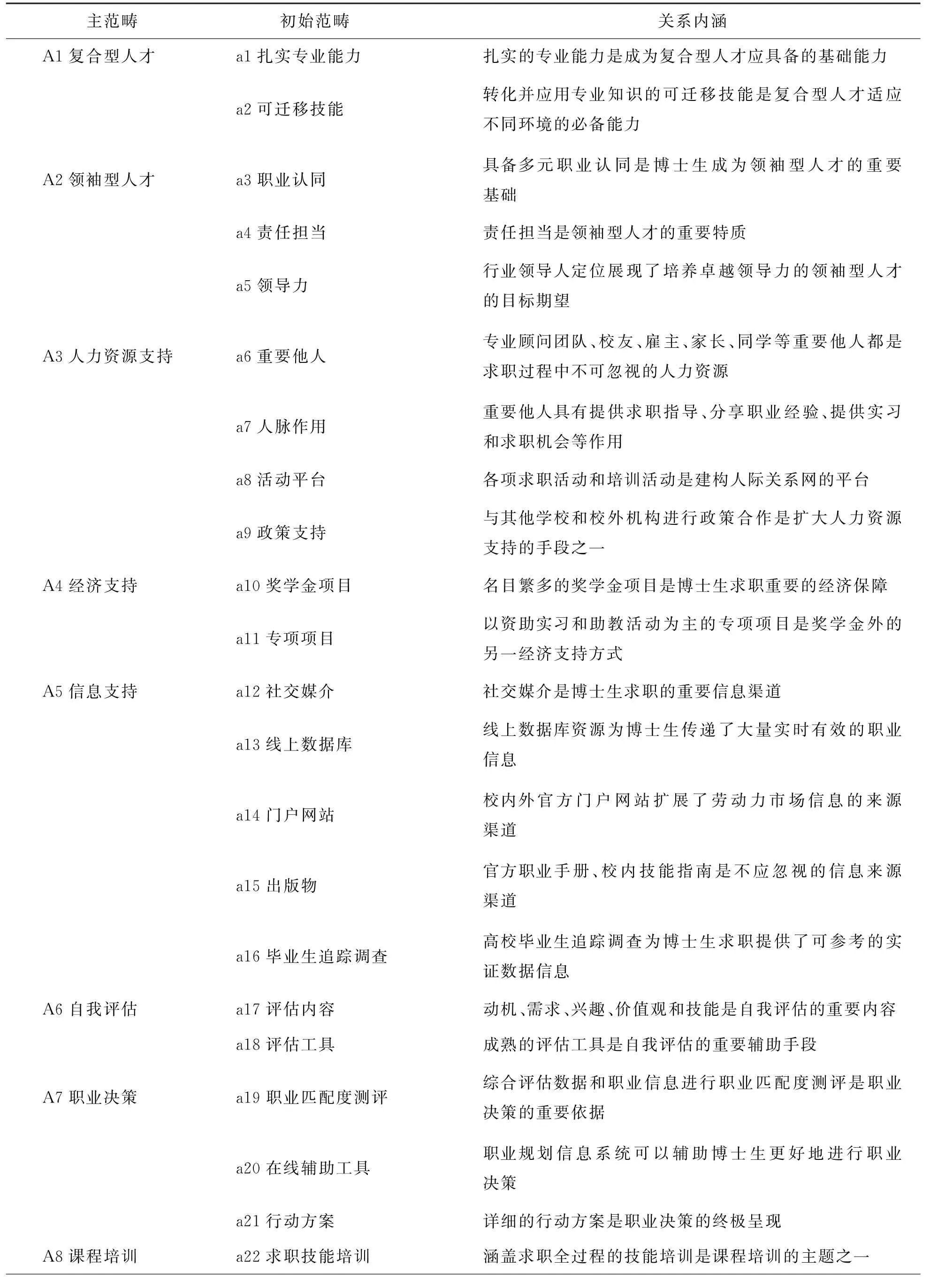

主轴编码是扎根理论数据分析的第二步,即在开放式编码的基础上,发掘并分析初始范畴间的逻辑关系,从中抽象出具有共同属性的主范畴。通过主轴编码,本研究将28个初始范畴归纳为9个主范畴(表3)。

表3 主轴编码示例

(三)选择性编码

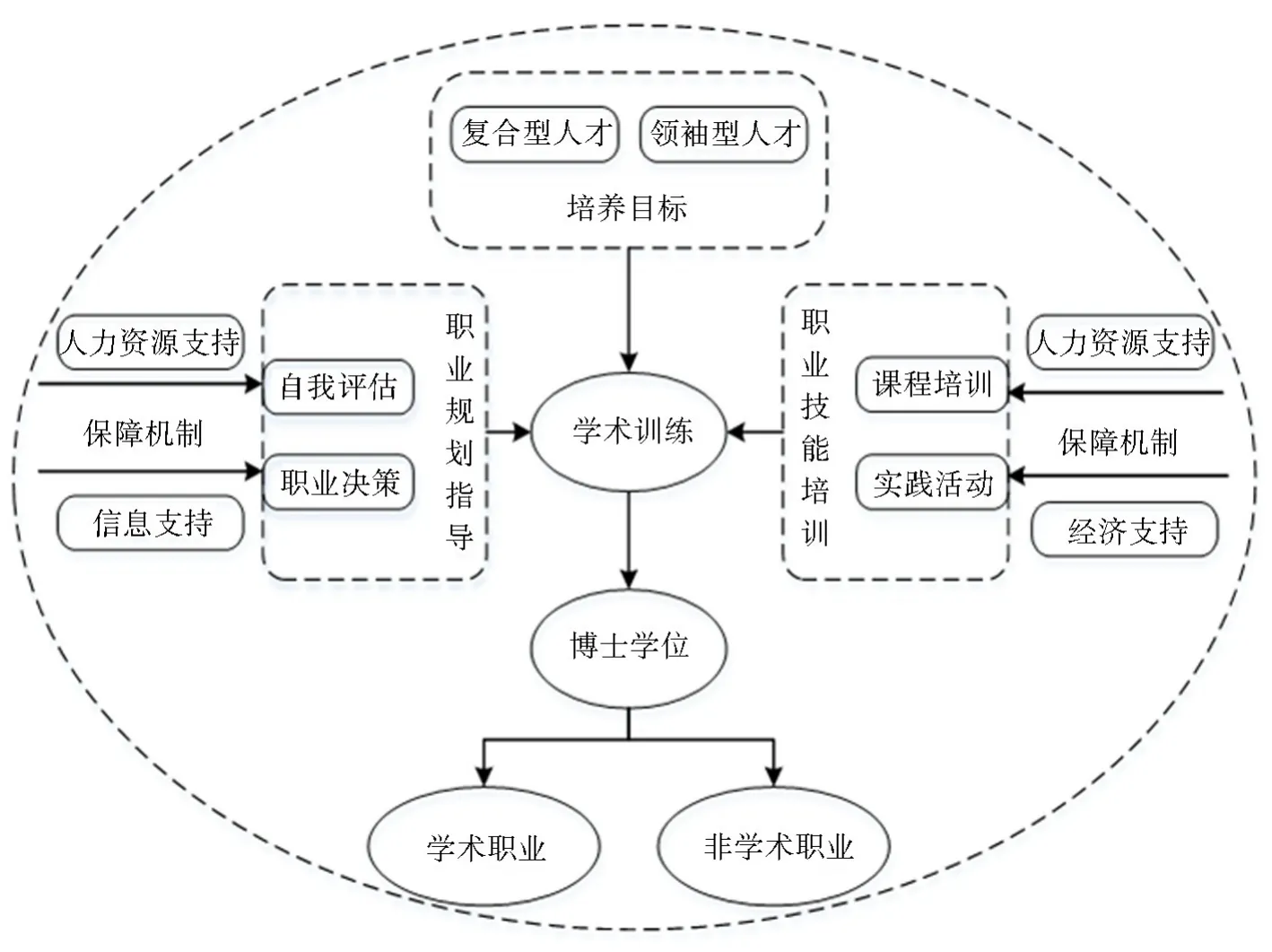

选择性编码是扎根理论数据分析的第三步,是对主范畴进行精炼和整合,提炼出更高层次的核心范畴,并通过“故事线”的方式将核心范畴有机联系起来,建构出系统化的理论模型的过程[31]。本研究通过进一步聚焦和抽象,最终提炼出培养目标、保障机制、职业规划指导和职业技能培训4个核心范畴来建立各个主范畴之间的联系,并链接成一个完整的故事线,建构了“美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系”的理论模型,如图1所示。当前,博士生培养模式改革的关键不在于如何缓解博士生从学术管道的“泄露”,而在于如何处理好博士生学术训练与日后职业发展之间的关系。针对这一问题,美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系基于为学术界和非学术界同时输送符合要求的人力资本的理念[32],在坚守传统学术训练核心地位的同时,建立起各环节与学术训练紧密联系、职业能力培养贯穿始终的博士生培养增强型辅助体系。具体而言,“复合型人才”和“领袖型人才”从两个维度赋予了博士生“培养目标”定位更为丰富的内涵,指引整个培养体系的运行;“人力资源支持”“经济支持”和“信息支持”作为“保障机制”支持整个培养体系的运行;而兼顾学术职业与非学术职业能力要求的“职业规划指导”和“职业技能培训”则作为博士生学术训练之外的增强型培养环节,与学术训练共同助力博士生毕业后的职业发展。

图1 美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系理论模型

(四)模型阐释

1.对接劳动力市场需求的高标准目标定位。培养目标主导构建了人才培养体系,作为高校应该“培养什么样的人”的价值主张和具体要求[33],培养目标不仅是美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系的第一要素,也是其博士生培养理念的集中体现。知识生产模式转型背景下,知识生产和应用的壁垒被打破,高校失去了知识“霸主”的地位,高等教育中的学术逻辑和市场逻辑间的关系呈现复杂化趋势[34]。编码结果显示,针对劳动力市场对高层次人才的需求,样本高校秉持匹配劳动力市场需求的理念,从培养复合型人才和领袖型人才两个维度提升了博士生培养的目标定位。高标准增强型培养目标定位,引导着保障机制的作用方向,同时也是职业规划指导和职业技能培训的行动指南。

具体而言,一方面,侧重博士生能力的适应性和应变性,以培养兼具扎实专业能力和可迁移技能的复合型人才为己任。鉴于单一培养学术精英的传统目标的局限性愈发凸显,博士生培养必须在追求“学术卓越”的同时为非学术职业领域就业做准备。例如,加州大学圣地亚哥分校明确提及帮助学生提升将专业知识迁移和应用于各种工作情境中的能力;麻省理工学院着重提到培养研究生在学术界内外任何职业中所需的具有重大价值的技能和知识。值得关注的是,在扎实专业能力之外叠加对可迁移技能的追求,主要是要求博士生在学术训练中关注在不同职业环境中同样适用的技能获取,如团队合作能力、交流互动能力、领导管理能力等,以此建立学术研究与职业发展的转换桥梁,从而为应对充满不确定性和复杂性的未来职业环境做好准备。另一方面,高度重视博士生多元化职业角色认同的养成,以此为博士生成为领袖型人才奠定基础,如“引导研究生深入了解助教角色,最终能以专业和道德的方式履行职责(C40)”“帮助研究生探索非学术职业角色和责任(D25)”。同时,“成为学术界、工业界、非营利组织和政府的下一代领导人(B02)”的职业定位表明了样本高校对博士生卓越领导力的追求。样本高校在培养目标中频频提及“世界”“社会”“贡献”等关键词,站在引领全球发展的战略高度,从推动人类进步和社会发展的维度强化博士生的责任担当意识,如“赋予他们改变世界的能力(A06)”“为不断变化的世界做出贡献(E01)”。

2.基于关系网络的多维度保障机制。保障机制一方面受培养目标的方向指引,另一方面又为职业规划指导和职业技能培训提供支持和保障。有学者指出,为学生提供一个获取行业知识、发展职业技能并融入职业环境的求职氛围有助于改善其就业前景[17]。为此,样本高校在学校层面成立了专门的负责机构作为博士生职业能力培养的组织载体。专职机构依托自身合作关系网,与用人单位、社会组织、学生家长等博士生教育利益相关群体进行良性互动与合作,主导协调多方资源,为博士生职业能力培养提供强有力的人力资源支持、充足的经费保障以及多渠道的信息资源,力求形成育人资源与博士生主体相互黏合的优化结构,营造博士生积极求职的良好氛围。

具体而言,一是基于良好的人际关系是成功求职的重要因素的观点,样本高校最大限度地扩展博士生人脉关系网络。不仅在专职机构内配备专业的职业顾问为博士后提供高质量的求职服务和指导,还邀请校友、雇主和行业领域专家等重要他人为博士生求职提供帮助。此外,还与校内外相关机构签署资源共享政策,积极举办职业博览会、招聘会、校友分享会等活动,为博士生成功结识校友、与社会各界人士接触和交流提供平台和机会,从而将传统博士生教育狭隘的关系网拓展成为包含广泛的社会关系网。以宾夕法尼亚大学的职业服务中心(Penn Career Services)为例,机构内成员精通职业指导知识,且具有较强的协作性,与整个宾夕法尼亚州的许多校外机构和学校都建立了牢固的合作关系。又如,麻省理工学院的职业咨询与专业发展(Career Advising&Professional Development)与哈佛大学达成学生求职互惠协议,为院校间职业资源共享提供了政策支持(A10)。二是拓宽经费来源渠道,提升资助力度,针对博士生培养需求建构了全面的经济支持体系,包括名目众多的奖学金项目和以实习、助教活动为主的专项资助项目,为博士生成功求职提供坚实的经济保障。如由梅隆基金会资助的研究生全球影响力实习项目,为每人每年提供6 000美元的津贴用于实习计划(B37)。三是拓展信息来源渠道,依托校内外社交媒介、线上数据库、门户网站、出版物和毕业生追踪调查等途径,为博士生传递实时有效的劳动力市场信息,帮助其获取多样化的求职机会。例如,样本高校普遍鼓励博士生利用领英(LinkedIn)这一社交平台,寻找和联络各个行业领域的雇主和校友、探索职业、向雇主展示自我。麻省理工学院的博士学位获得者调查和宾夕法尼亚大学的研究生职业调查,不仅建构了强大的校友信息库,同时也为博士生选择职业提供了大量的实证数据。

3.立足自我反思的全过程职业规划指导。职业规划是对个人职业生涯进行系统计划的过程。传统培养模式下,多数博士生对自身的学术方向有着清晰的认知,习惯于走学术职业路径,但在学术职位供不应求的情况下,对未来的职业生涯不免有些迷茫。这不单单是缺乏对自身条件的反思,也是缺少对职业领域的了解,尚未做好职业规划的表现。其实,博士生无论从事学术职业还是非学术职业,都需要对个人兴趣和职业潜能进行自我反思,以便尽早进行职业规划。因此,为博士生提供全过程的职业规划指导成为博士生多元化职业能力培养体系的重要一环。在培养目标的指引和保障机制的助力下,职业规划指导与职业技能培训互联相济,共同推动整个培养体系的有效运行。

具体而言,首先,样本高校普遍采用社会认可度高、适用范围较广的自我评估量表协助博士生进行自我评测。自我评估就是要对个体的偏好、需求、动机、价值观以及天赋和才能等个体特征形成清晰地认知。“当你对自己擅长什么、什么能激励你、什么对你重要有一个清晰的认识时,你就会想要研究一下与自己相符的职业(A58)。”其次,样本高校会向博士生介绍包括非学术职业在内的丰富的职业图景,并向其传递多元的职业发展观点,启发博士生在审视内外部职业环境因素的同时“考量自身与职业的兼容性(D29)”。样本高校通常会提供一些免费的职业规划系统,用以帮助博士生进行职业决策。如MyIDP和Imagine Ph D 分别是供科学领域博士生和人文社会科学领域博士生用于探索职业机会并找到最适合的职业道路的免费工具。此外,职业中心会引导博士生基于职业决策系统地考虑个人职业发展目标,尽早地制订科学可行的求职行动方案,“包含短期目标和长期目标,依据目标制定有序的行动步骤,包括选择什么培训课程、如何有效地安排求职时间以及求职活动的优先级等(A61)”。

4.兼顾学术性和应用性的全方位职业技能培训。博士生多元化职业能力培养体系不是对以往学术型博士生培养模式的否定和替代,确切地说,是迭代创新,即在做好学术训练的同时,将兼顾学术职业能力和非学术职业能力需求的多元职业技能培训有计划地融入现有博士生培养过程。因此,职业技能培训的重点在于将博士生的知识外延拓宽到职业领域,将教育场所延伸到真实职场中,形成课堂教学和实践活动相济、正式学习情境和非正式学习情境并存的培养格局,以提升博士生对职业环境的适应性,帮助他们在学科知识与职业能力之间形成有效衔接,增强其职业竞争力。总的来说,职业技能培训是美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系的重要环节,其致力于培养目标的达成,并反作用于整个培养体系的优化改进。

具体而言,一方面,虽然博士生职业技能培训仍以传统的课堂形式开展,但其课程体系以提升职业竞争力为导向,课程内容更侧重显性专业知识的转化和应用。一是为博士生提供包括择业辅导、求职材料审核、面试、谈判技巧等环节在内的一体化求职流程指导和技能辅导;二是通过针对性的关系网络建构和维系策略培训,提升博士生的人际交往能力,帮助其有效地驾驭社交活动,从而拥有良好的人际关系网络以支持求职;三是为博士生从事学术职业展开培训,或“配备专门的教学顾问为研究生助教提供教学、学术求职等方面的咨询服务(C37)”,或“设立一些证书项目,颁发给按要求修读课程并符合考核要求的青年学者,作为其参与教学技能培训的有效证明,从而提升其学术职业竞争力(B41)”;四是开发宽口径,以不同职业技能为主题的课程培训项目,推动非学术职业路径在博士群体视域中的正当化,帮助博士生扩大职业选择范围,清楚了解各职业领域所需技能,并不断学习提升意向行业所需的职业技能。“PATHS旨在为芝加哥大学的人文社会科学博士提供专业培训,帮助他们在学术界、工业界、非营利组织和政府工作中产生更广泛的影响(B24)。”另一方面,在课堂培训之外,将知识学习从显性知识引申至隐性知识,将技能学习场域扩展到真实职业环境中,通过实习兼职、志愿服务、实地考察等实践活动,将博士生培养与职业情境紧密联系,利用非正式学习情境推动博士生培养的“技能”校准,提高博士生的职业认同和未来职场适应性。譬如,芝加哥大学定期开展的徒步旅行活动,博士生通过实地考察高中、媒体、艺术、国际事务等多个职业领域,与校友和专业人士建立联系(B32)。又如,加州大学伯克利分校的“影子体验”活动,为博士生提供了近距离观察个体工作状态、了解专业知识的实际应用以及评判预设职业道路和目标的合理性的机会(C03)。

五、研究结论和启示

博士生教育作为学历教育的最高层次,“具有永恒价值的关键就在于这种学位应该具有普遍的适用性,理应常常更新”[7]175。当今高等教育系统面临百年变局加剧演变的挑战,如何改进博士生教育,尤其是如何培养博士生职业能力以适应多元化的职业发展道路,成为各国提升博士生教育质量的重要发力点。美国凭借一批具有优质教育质量和良好学术声誉的一流大学,长期占据着国际高等教育体系的中心地位,其博士生教育是国际公认的黄金标准[35]。针对博士生培养终端与社会需求变化脱节问题,美国一流大学率先采取精准对策。

本研究运用扎根理论,归纳提炼出由培养目标、保障机制、职业规划指导与职业技能培训构成的博士生多元化职业能力培养体系。该体系为美国一流大学博士生的职业发展提供了全方位的指导和支持,也为美国保持科教领先水平提供了强有力的人才支撑。美国一流大学作为该体系的主要执行者,在其中发挥的作用不言而喻。具体而言,美国一流大学高度重视博士生培养的社会适应性,拓宽博士生教育的培养面向,以对接劳动力市场需求的高标准目标定位,引导整个培养体系的运行;利用自身合作关系网,与各方博士生教育利益相关者进行良性互动与合作,以整合多方资源营造博士生积极就业创业的良好环境氛围,支撑整个培养体系的运行;面向博士生的多种职业通道,在原有博士生培养系统中嵌入辅助培训系统,以互联相济的职业规划指导与职业技能培训,共同推动整个培养体系的有效运行。

美国一流大学博士生多元化职业能力培养体系强化了博士生职业能力培养的可选择性、针对性和有效性,切实提高了博士生教育的满意度和就业竞争力。例如,康奈尔大学在2020—2021学年针对其职业服务进行的反馈调查表明,其净推荐值(Net Promoter Score,简写NPS)①净推荐值又称净促进者得分,是最流行的顾客忠诚度分析指标,是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数。得分为72%[36],这意味着康奈尔大学的职业服务有口皆碑。基于我国实情,借鉴美国经验,建设学术型博士生职业发展多通道增强型培养体系就显得尤为重要,高校理应主动作为。为此,本研究提出如下建议。

(一)尊重职业选择,拓宽培养面向

在新科技革命和产业革命的推动下,普及化高等教育背景下博士生教育规模持续增长趋势可以预期,同时其社会需求重点也必将发生变化,从面向知识生产方式模式1拓展到面向模式2和模式3。尽管强化科研训练和促进知识发展一直是学术型博士生教育的核心所在,但提升学术型博士生的多元化职业能力也日显重要,并需要得到广泛关注和有效支撑。因此,高校应在扩增专业学位教育比重的同时,基于博士生毕业去向、就业岗位的多样化趋势,重点优化学术学位博士生培养方案,转变学术职业至上的传统观念,培养目标不再囿于单一的学术职业,而要突出多路径发展导向,把国家和社会对精英人才的多样性需求转化为多元化职业能力内涵,并融入现有博士生培养体系。

其一,在全面加强产教融合、科教融汇和职业指导的基础上,拓宽学术训练,全面落实博士生“三助”制度。鉴于地方高校师资队伍大规模的学历提升任务尚未完成、教学素养的可迁移性以及时下助教工作内生动力不足等问题,博士生助教工作的规范化和制度化尤为重要,要致力于为博士生未来从教提供了解高校教学理论和特点、走进高校课堂以及感悟教师职业的机会。对此,高校不仅要将教学能力视为博士生基本素养,将承担助教工作纳入博士生培养的必需环节;还要采取时间灵活、内容互补、周期密集、贯穿整个博士生教育阶段的训练方式,通过提供系统化助教课程、采用情境化训练方式、强调学徒制培养模式以及开发相关资格证书项目强化博士生教学能力培训,提高其教学素养,形成教学理论与助教实践相结合的博士生培养模式[6]。

其二,基于多种职业路径并重的理念,构建多通道培训系统,以培养博士生基于良好学力的通用技能,强化博士生教育与其职业社会化的对接。一方面,高校要联合用人单位,共同开发和提供面向诸如企事业经营管理、科技研发、创新创业甚至灵活就业等不同就业路径的强化培训,供意在非学术职业领域就业的博士生自主选择;另一方面,高校的培养对象不能拘泥于博士生,整个多通道培训系统均要向博士研究生和博士后共同开放。在时下博士后经历更多成为博士生就业过渡期的背景下,对二者实行一体化整合培养增强二者的衔接性,有利于提高博士生培养质量。据此,适应不同场景下知识生产对博士毕业生的需求,进一步增强博士生的就业竞争力和职业发展力,双管齐下促进博士生教育更好地服务于创新型国家建设。

(二)秉承合作理念,加强统筹协调

构建博士生多元化职业能力培养体系,应对社会需求多样化,是积极有为的体现,但仅由高校负责是远不足以实现的。许多校外利益群体,如政府、用人单位、社会组织等,应通力合作、各尽其能,共同作用于提升博士生质量的培养体系。高校作为培养单位负有统筹规划本校博士生教育发展的职责,需要秉承合作共赢的理念,积极推进博士生教育培养共同体的构建,整合利用校内外各类资源,为博士生培养和职业发展提供资源支撑。

首先,重视政府对博士生职业能力培养给予的政策性引领和保障,以政府对博士生教育的宏观调控为价值导向,有效协调各方利益群体的利益诉求,实现各利益群体之间的良性协同。依托政府提供的服务建设,尤其是政府为各方利益群体提供的信息服务和政策解读,如运用大数据技术建立动态数据库,逐年收集、统计与发布博士生社会需求信息,追踪和评估博士生就业信息和职业发展状况,高校可以根据社会需求变化调整招生计划与培养模式,帮助博士生及时掌握劳动力市场的需求及最新讯息,博士生可以据此并结合自身的发展定位去规划不同职业发展路径,用人单位也可以从用人需求出发去联通和参与博士生培养。由此,创建信息共享网络系统,保障多方利益群体信息沟通的及时性与准确性。

其次,创建博士生教育供需双方的对接机制,提高与用人单位的合作深度,共同致力于博士生教育质量的提升。产教融合、校企合作是专业学位教育的必由之路,也是知识生产模式转型下学术学位博士生教育应对多元化就业趋势的有效途径。高校必须加强与用人单位的合作,积极吸纳博士生需求方参与到博士生职业能力培养的各个环节。一方面,要构建供需双方合作就业支持系统,为博士生提供充分的实践平台和职业机遇,如加强与其他类型高等教育机构的合作交流,为博士生提供去往不同类型院校参观考察和参与教学实践的机会,帮助博士生了解和体验真实的工作环境,明确职业所需的知识和技能,评估自身能力与职业的契合度。另一方面,高校要助力博士生拓展人际关系网络,为博士生创造与意向职业的专业人士、未来雇主和校友互动交流的机会,如聘请校外专家担任职业导师或职业顾问,为博士生开设讲座或提供相应的指导和咨询,帮助博士生真实、客观地了解意向职业,认同职业角色和职责,并建立更切实际的职业目标[37]。

再次,主动向社会开放,积极邀请社会组织参与到博士生培养中。从科教融汇到产教融合,博士生教育治理主体更加多元,需要更多的协调力量。其中,专业学会、行业组织等第三组织应当在沟通博士生培养单位与用人单位中发挥中介作用,甚至起到组织推动作用。美国等西方发达国家均广泛利用全国性的教育中介服务组织为高等教育提供支持,如美国国立卫生研究院,通过“科研训练拓展计划”推动美国研究型大学创新和丰富学术学位博士生教育;又如美国安德鲁·梅隆基金会、盖蒂基金会(Getty Foundation)和福特基金会(Ford Foundation),先后出资在全美开展大规模的博士毕业生职业追踪调查,以获取博士生毕业后职业发展情况,为评估博士生教育质量和未来博士生培养模式改革提供实证数据[38]。在这方面,我国的第三组织,特别是基金会和协会组织仍需积极作为,也可以大有作为。对此,高校应自觉推进博士生教育利益相关者的共同治理,助力第三组织充分发挥其中介作用。

(三)明确主体责任,协同培养过程

相较于其他利益群体,博士生和导师作为博士生教育的培养主体[39],是整个博士生培养过程中发挥直接作用的变量,也是决定博士生培养质量最为重要的因素。因此,高校必须激发博士生和导师的主观能动性,明确师生的主体责任,发挥师生的协作性,建立同频共振、同向发力的博士生培养体系。

一方面,“我国博士生培养实行导师负责制”[40],导师通常被认为是博士生培养的“第一责任人”,其职业倾向会对博士生的职业选择产生潜移默化的作用[41]。所以,导师理应在建设博士生多通道增强型培养体系中发挥重要作用。一是高校要建立健全博士生导师的遴选和考核机制,同时着力构建跨学科博士生导师组、以本专业导师为核心的学术共同体共同承担起高校人才培养的根本使命[42],为博士生教育提供德才兼备的高质量师资队伍。二是作为博士生培养过程中的“重要他人”,导师的首要职责就是秉持博士生教育重视学术训练的传统。因此,高校要督促导师为博士生提供学术指导,包括对博士生的学术问题给予及时的指导与反馈,引导其进行学术研究和论文写作。三是加强对博士生导师的培训,帮助导师转变观念,正视博士生就业多元化和选择非学术职业趋多的现实,重视博士生职业生涯指导。同时,提升导师为博士生就业提供指导和资源的能力,帮助其了解博士生的多元化职业发展需求,扮演好咨询者和引导者的角色。例如,鼓励导师多与博士生一起分析就业形势,尊重博士生的禀赋志趣和自主选择,给予博士生教学技能的指导,强化其可迁移能力的培养训练,尽力为博士生接触社会和职业选择提供帮助和支持。

另一方面,博士生既是培养对象,更是自我教育者,在博士生培养过程中,博士生的主观能动性至关重要。因此,高校应关注博士生个体,明确以学生为中心的培养理念,强化博士生职业发展指导和服务,激发其自主规划的动能。首先,高校应为博士生与导师、院系等博士生培养主体开展积极互动提供资源支持,如加强博士生就业市场的调研和信息服务,开设各种专题讲座,引进或开发自我评估工具和在线规划系统。以此,鼓励博士生在与导师充分沟通的同时,自觉、理性地审视、反思自我,基于对社会需要、个人志趣和能力特长的综合考虑尽早制定个性化的职业发展规划。其次,未来职业选择是一种预先决策,决策只有付诸实施、为之付出才有圆梦可能。为此,高校需要重视培训信息的公开透明性,支持博士生根据自身学习需求和时间安排,主动利用高校和社会提供的相关平台和资源,自主选择职业培训路径、课程内容、课程形式和课程修习时间,灵活制订个性化的学习计划,以满足其时时可学、处处能学的多元学习需要。再次,应增强博士生的自觉意识,帮助博士生树立“付出才会有回报”的正确观念,要求其在夯实自身学科知识和专业能力的同时,有意识地锻炼自身跨领域学习能力、可迁移能力,如语言表达与沟通能力、团队合作和管理能力等,从而提升职业竞争力。

——陈桂蓉教授

——王永平教授

——拜根兴教授