中国网球运动员情绪智力理论模型构建与量表编制

赵明楠 蒋昊圻 祁 兵 杨 军

(1 天津体育学院,天津 301617;2 河南大学体育学院,开封 475001;3 北京体育大学,北京 100084)

1 引言

首先,运动员情绪智力研究中的理论模型不一致。目前主流的情绪智力模型有Mayer 等人的能力模型、Bar-on 和Goleman 的混合模型以及Petrides等人的特质模型。能力论者认为情绪智力的内涵是以情绪认知能力和情绪行为能力为主,混合论和特质论则认为情绪智力应该包含情绪、人格、社会技能等因素(王晓钧 等,2013)。运动领域研究常把情绪智力比作一种特质(Rodriguez-Romo et al.,2021),但特质模型中除了情绪因素外还加入了人格等其他因素,这使它研究范围远大于比赛场景,缺少对单一环境研究的针对性。而Mayer 等人的情绪智力能力模型则被认为更加适用于运动领域(Crombie et al.,2009)。将情绪智力作为一种技能,运动员通过学习和练习能够提高自己的情绪智力,反过来,情绪智力又可以帮助运动员和运动队提高心理技能和运动成绩(Kopp & Jekauc,2018)。

其次,目前体育领域中的情绪智力测量工具多为普通情绪智力量表(Crombie et al.,2009),比如体育学科中常用的MSCEIT,TEIQue,Bar-on EQ-i等7 种不同的测量工具(Laborde et al.,2016)。情绪智力在体育科学领域的实际意义在于它对运动表现、训练动机等因素的可预测性,但是目前研究使用的测量工具却极少考虑到运动具体情景,尤其是缺乏项目内的专项情绪智力量表,这大大忽视了项目特点对测量结果的影响。而影响运动表现的情绪智力关键能力往往体现在具体情景中,例如,在网球比赛中常有因摔拍子或辱骂对手而导致罚分甚至禁赛的情况,直接影响了比赛结果,这表明了情绪控制和情绪表达能力的重要性;在对手产生非受迫性失误或丢失关键分后,若能敏感地察觉到对手的沮丧情绪并继续施压,则会对对手的信心和状态产生巨大打击,这体现了情绪感知和评价能力;反之,若能及时察觉自己的失态并及时调整,则会大大降低不理智处理球的行为,这正是情绪调控能力的体现。这些在真实比赛情景中表现出的情绪智力具体能力是在普通情绪智力测试中无法体现的。

近些年随着情绪智力研究的逐步深入,越来越多的专项情绪智力量表出现(陈文峰,2017;李南,2017),但网球项目中的情绪智力量表尚未被编制。相比其它运动,网球项目有一些独特之处,它对运动员个人独立参赛的能力要求更高,运动员需要在无教练指导的条件下独立作出比赛决策,且比赛持续时间长而局间和盘间休息时间短,这要求运动员需要具备快速调整情绪和稳定情绪的能力。因此本文将以网球比赛情景为基础,以网球运动员为调查对象,以期对网球比赛情景下运动员的情绪智力进行深入探讨,为运动员心理训练和运动表现预测提供测量工具和理论支持。

2 问卷编制过程

2.1 网球运动员情绪智力理论模型的构建

1990 年,Mayer 和Salovey 首次提出情绪智力理论,将之定义为:觉察自我与他人的情感和情绪,识别并使用情绪信息引导思维和行为的能力(Mayer et al.,1990)。随着Mayer 等人对情绪智力研究的不断深入,其理论模型也不断完善,自1990 年提出后又经历两次修改,最终将情绪智力认定为横跨认知系统和情绪系统的操作,并从信息加工的观点把该理论模型划分为4 个维度(Mayer et al.,2000),如表1 所示。

表1 Mayer 等(2000)情绪智力模型

虽然Mayer 等人的能力模型被认为是心理学界最具影响力的情绪智力模型(邱进,廖雪汝,2020),但是在对理论进行梳理的过程中依旧发现有值得考校的地方。首先,Mayer 等人将情绪智力分为4 个维度,对于其中的情绪促进思维的能力,笔者认为属于情绪的一种功能表现,将其作为一种操作维度既不是个体对情绪的操作,也不属于个体能力范围,扩大了情绪智力的外延范畴。其次,Mayer 等人基于能力模型研制的MSCEIT(V2.0)量表内部一致性信度指标偏低,缺乏同类研究的稳定性(王晓钧,刘薇,2008),维度之间相关性较高(Roberts et al.,2001),计分方式也常被诟病为专家至上(Murphy,2014)。另外,Mayer 等人在其理论中提到了观察自己与他人关系中的情绪,但是个体情绪的发生不仅局限在个人内部或者与他人的关系中,外部环境的刺激也起着重要作用,脱离体育背景的情绪智力研究是目前体育学科中存在的一大常见问题(García-Coll et al.,2013)。

基于此,本研究从网球运动项目出发,结合具体的网球比赛情景,提出网球运动员情绪智力四因素模型。该模型根据信息加工从低级到高级的过程,将网球运动员情绪智力分为4 个维度,即情绪感知、情绪表达、情绪评价和情绪调控,如图1 所示。具体操作性定义见表2。

图1 网球运动员情绪智力模型

表2 网球运动员情绪智力量表各维度操作性定义

2.2 网球运动员情绪智力理论模型构建的依据

首先,本理论模型的构建符合信息加工理论。网球运动员情绪智力理论模型的建立,以信息加工从低级到高级的过程为线索而形成。运动员通过感知情绪,开始驱动行为的发生。情绪表达是对情绪信息进行快速初步加工后的输出,往往是在失误或者得分时,对感受到的即时情绪的表达。在网球比赛中,运动员对感受到的情绪有不同的处理方法,此时的情绪表达有两种通路,一种是先天反射性的情绪表达,另一种是经过认知评价后的表达(此时的表达具有方向性,在一定程度上是情绪的调控,本研究称为情绪调控),如图2 所示。这种情绪的双通路模式在情绪的脑神经学领域已经得到验证:情绪刺激经感觉丘脑,首先到达杏仁核并立即触发粗略的情绪反应(LeDoux,2000)。同时,刺激经感觉丘脑皮层到达前额叶等高级区域对信息进行加工,并向下传递到杏仁核产生精细的情绪以及对刺激事件意义的意识(Lewis,1993)。

图2 情绪信息通路示意图

其次,网球运动员情绪智力能力模型在本质上涵盖了前人能力模型中所共有的关键因素。对于Mayer 等人的情绪智力理论,本研究沿用了其理论中的“知觉”和“调控”两个维度,其理论中的“理解和分析情绪”维度则可以具体化到网球运动员情绪智力理论模型中的“感知”和“评价”维度中。因为能够感知到情绪是在理解简单和复杂的情绪状态的基础之上,而理解情绪的程度,理解的对错,则属于情绪评价的一部分(卢艳秋 等,2021)。Mayer 等人理论中“情绪促进思维”维度的具体内容与本理论模型中的“情绪评价”和“情绪调控”维度一致,即能够判断情绪信息,能够调节和控制情绪,解决情绪问题,以有利于比赛进行的能力。

最后,模型与网球运动的项目特点紧密结合。本研究通过对实践的观察发现,在网球比赛中,由于各种原因,运动员会经历感知情绪、表达情绪、评价情绪和调控情绪的过程。如比赛中因丢失关键球或非受迫性失误后,运动员会表现出遗憾、沮丧或摔拍等消极情绪反应(情绪表达),此时若能察觉到对手的情绪消极并继续向对方施加压力,则可以进一步打击或激怒对手以破坏其心境稳定(情绪感知)。当对手意识到自己的情绪状态成为攻击目标时(情绪评价),开始对消极情绪进行调控,以平复内心情绪的波动(情绪调控)。运动员经历的整个过程,体现了本研究构建的网球运动员情绪智力理论模型。

2.3 量表题目的建立

首先对15 名网球运动员进行访谈,将3 人以上提及的比赛情景列入网球运动员赛中感受陈述测验中。结果共有11 种比赛情景被运动员选定,选择频次如表3 所示。同时,考虑到张力为等人提出的体育运动心理学中积极情绪研究的重要性(张力为 等,2003),本研究将“关键球得分时”的具体比赛情景列入,共形成了12 种比赛情景。

表3 不同比赛情景及选择频次一览表

紧接着,50 名网球运动员对访谈中确定的12种比赛情景各写1 个句子,共写出600 个句子。对600 个句子中包括多个含义的句子进行拆分,共形成882 个分析单位。根据认知类、行为类、情绪类和身体感受类的划分标准(张力为,2000),对12 种具体比赛情景中的情绪状态进一步分析。在882 个网球运动员感受的分析单位中,情绪状态有291 个,占33%。在不同的比赛情景中,情绪状态所占比例不同,其中关键球非受迫性失误、关键比分失误、关键球得分与大比分领先时所占的比例大于45%。

接下来,参考MSCEIT 量表(Mayer et al.,2002)、情绪智力组合理论自陈量表(许远理,2004)、大学生情绪智力问卷(CSEIQ;范会勇,2010)以及情绪智力量表(EIS;王叶飞 等,2010)等,并结合网球运动员情绪智力理论模型和上述结果,编制了52 个条目。另外,借鉴运动员情绪智力问卷中的2 个条目(欧胜虎,2008),共形成了包含54个条目的网球运动员情绪智力初测量表。

下一步,聘请6 名专家对量表进行内容效度的分析,其中心理学专家2 名,网球运动员专家3 名,运动训练学专家1 名。评定的具体内容有:条目能否代表需要测量的4 个维度,条目的表达是否清晰准确、容易理解。根据专家的建议,对网球运动员情绪智力初测量表进行修改,删除了2 个重复性条目,修改了15 个表达不准确或含义模糊的条目,最终形成含有52 个条目的网球运动员情绪智力初测量表。其中,情绪感知20 个条目,情绪表达14 个条目,情绪评价6 个条目,情绪调控12 个条目。

最后,采用网球运动员情绪智力初测量表对被试测量后进行内容效度分析、项目分析、探索性分析,最终确定了28 个条目的网球运动员情绪智力量表。其中情绪感知维度8 个条目,情绪表达4 个条目,情绪评价5 个条目,情绪调控维度11 个条目。

2.4 被试选取与问卷回收

问卷编制过程中,共进行了3 次问卷发放与回收,若回收问卷出现多选、遗漏或作答不认真等情况,则视为无效问卷。有效问卷的样本信息如表4 所示。

表4 量表编制各阶段样本信息

样本一为初测样本,利用此样本进行项目分析、探索性因素分析和验证性因素分析。选取205 名网球运动员进行初测,回收有效问卷191 份,回收率93.17%,其中男108 人,女82 人,缺失性别数据1人;健将31 人,一级61 人,二级99 人;研究参与者平均年龄为20.2 岁。

样本二为正式测试样本,主要用于信效度的再次检验。参与者为国家网球队运动员、7 个省队的网球运动员和9 所高校的网球高水平运动员共394名,对网球运动员情绪智力量表填写后,回收有效问卷361 份,有效回收率为91.62%,符合问卷回收率要求。其中,男235 人,女124 人,缺失性别数据2个;健将6 人,一级55 人,二级256 人,缺失运动等级数据44 人;研究参与者平均年龄为19.01 岁。同时效度测试参与者为其中的211 名网球运动员,其中男146 人,女65 人,平均年龄为20.09 岁;一级运动员12 人,二级运动员199 人。填写大学生情绪智力问卷后问卷全部回收,有效回收率为100%。

样本三为预测样本,主要用于证明本量表对运动表现预测的有效性。研究参与者为国家队和省队专业网球运动员,共140 人,其中男86 人,女54 人;健将6 人,一级运动员45 人,二级运动员89 人;研究参与者的平均年龄为18.47 岁。被试同时填写网球运动员情绪智力量表和网球运动表现评价量表,量表当场完成并回收,有效回收率为100%。

3 问卷的初测结果与分析

3.1 项目分析

本研究共进行三轮项目分析,每轮筛选将题总相关小于0.4 的条目删除,并根据题它相关和题总相关的大小关系进行维度间条目的调整。最后确定了29 个条目的网球运动员情绪智力量表,该量表各个条目的题总相关均大于0.40,同时各个条目的题总相关均大于题它相关。内部一致性检验中,情绪表达量表和情绪评价量表的克隆巴赫α 系数较低,本研究认为与量表条目较少有关。情绪感知和情绪调控的内部一致性均达到了0.80 以上,4 个分量表的平均α 系数为0.78。经过三轮项目分析,量表在内部一致性、题总相关、题它相关等各个指标上达到了研制量表的要求,具体数据如表5 所示。

表5 三轮项目分析后分量表的内部一致性信度

3.2 探索性因素分析

探索性因素分析并非只做纯粹验证,它还可作模型选择和模型生成(温忠麟 等,2006)。本研究选择数据驱动式的探索性因素分析对量表进行检验,目的是考察网球运动员情绪智力量表4 个维度的结构合理性,以便与验证性因素分析的结果同时验证网球运动员情绪智力的理论模型。本研究的Bartlett球形检验值为2037.41,df=406,显著性水平为p<0.0001,说明29 个变量间有共同因素存在,数据适合进行因素分析。KMO 系数值为0.87,说明比较适合进行探索性因素分析。

在修订或者编制量表时,已将条目归类为数个明确的因素,因而在进行因素分析之前,可以设定欲抽取共同因素的数目。根据网球运动员情绪智力理论模型,本研究限定抽取4 个公因子,对项目分析后的29 个条目采用主成分分析法、方差最大正交旋转法进行探索性因素分析。结果发现,情绪调控维度的第49 个条目是双因子负荷,且因子负荷均在0.40以上,在不影响情绪调控分量表内部一致性的基础之上,决定删除该条目。

对网球运动员情绪智力4 个分量表的28 个条目,限定抽取4 个公因子,进行探索性因素分析。结果表明,28 个条目的方差极大正交旋转后的因素负荷矩阵与理论模型一致,表明网球运动员情绪智力量表的维度结构合理,探索性因素分析与理论构想一致(见表6)。

3.3 验证性因素分析

在进行结构方程模型构建时,鉴于4 个维度之间的条目数量具有较大差距,因此,借鉴毛志雄(2000)、沈梦英(2011)在博士论文中使用过的组合方法,对感知维度和调控维度条目进行打包,形成情绪感知维度4 个条目,情绪调控维度6 个条目。

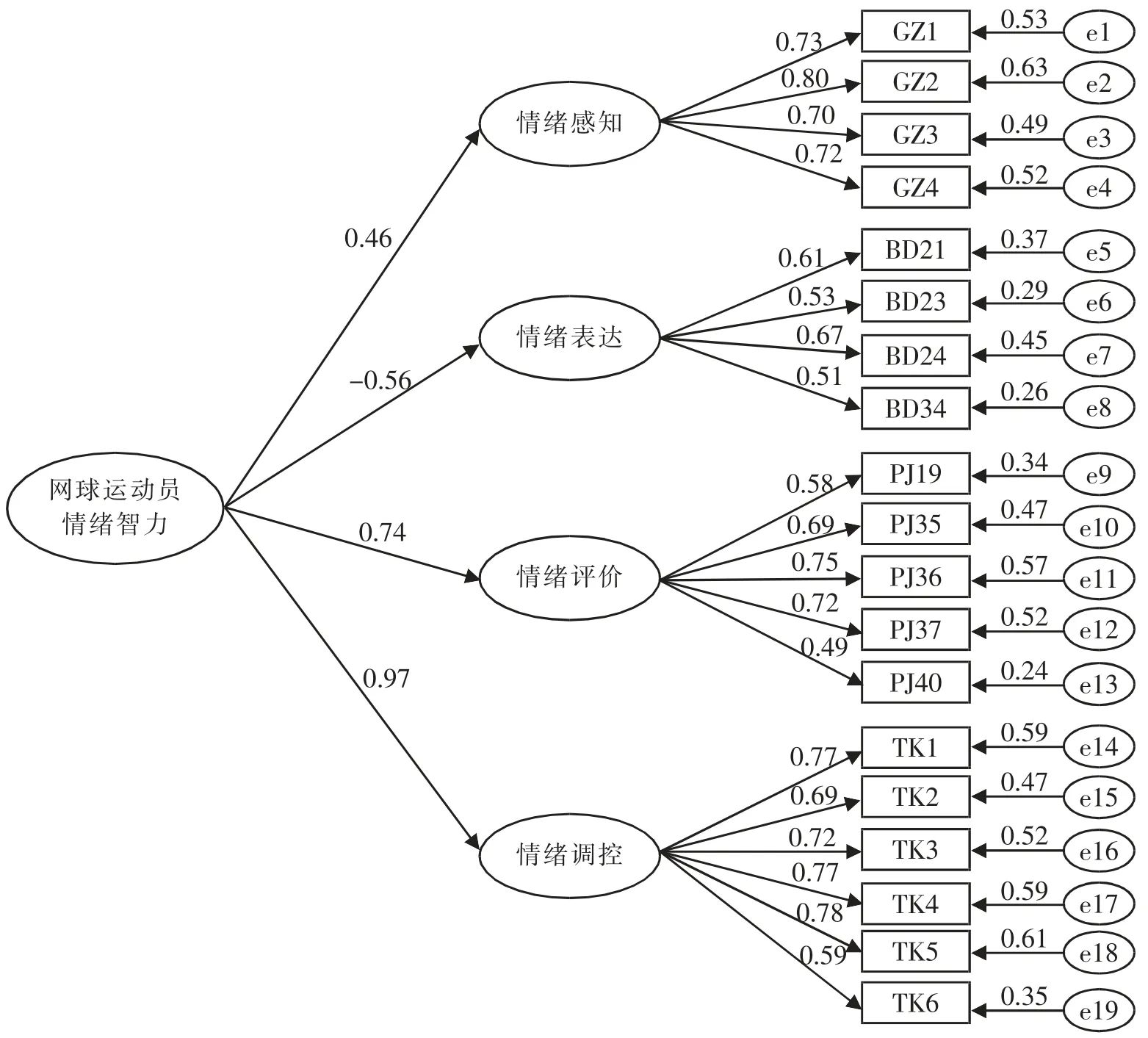

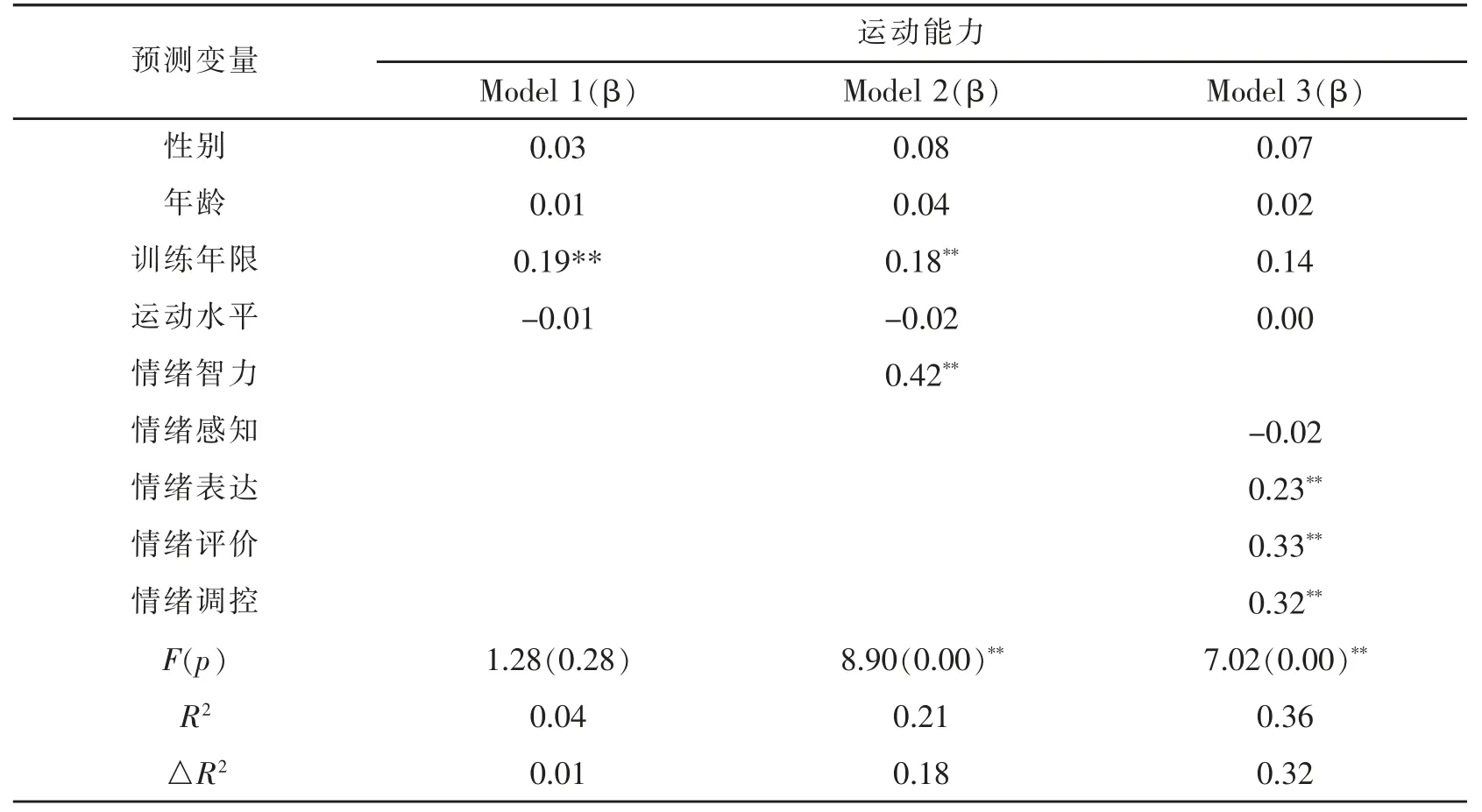

为了进一步验证网球运动员情绪智力的结构维度,使用Amos 20.0,样本量为191,采用最大似然法,矩阵为协方差矩阵,对打包后的19 个条目进行分析。结果表明(见表7),χ2(144,n=191)为186.02,p<0.05。本研究按照RMSEA 值小于0.05,AGFI 值、NFI 值、IFI 值、TLI 值、CFI 值大于0.90,χ2/df 值小于5,AIC 值小于饱和模型与独立模型的AIC 值的标准,假设模型(二阶因子模型)整体拟合优度指标令人满意(图3),假设模型较好地拟合了观测数据,网球运动情绪智力理论模型得到了支持。

图3 网球运动情绪智力因子模型示意图(n=191)

表7 网球运动员情绪智力理论模型拟合优度指标(n=191)

4 正式量表的检验与预测

4.1 信度

本研究采用内部一致性信度和重测信度两个指标进行信度检验。对网球运动员情绪智力量表内部一致性再次检验(见表8),网球运动员情绪智力总量表的内部一致性系数为0.71,各分量的内部一致性系数均在可接受的范围内,并且与初次检验的结果相近,表现出较高的稳定性。对研究参与者中的39 人进行重测信度检验,他们先后两次填写网球运动员情绪智力量表,时间间隔为1 个月。网球运动员情绪智力总量表与4 个分量表的重测信度系数均在0.01 水平上达到显著,情绪表达和情绪评价分量表上重测信度偏低。本研究认为这和运动员不间断地进行网球训练与比赛,运动员对比赛的解读能力提高,对比赛中情绪问题的认知有所改变有关。此外,运动员在两次填写量表时,可能想象了某次特定的比赛。因此,应该采取办法强调运动员根据“通常”的感受进行问卷填写,而不是某一次具体的比赛感受。

表8 网球运动员情绪智力量表信度指标

4.2 结构效度

对网球运动员情绪智力量表的测试结果再次进行验证性因素分析,检验量表的结构效度。结果表明(见表9),χ2(144,n=361)为337.70,p<0.01,其他拟合优度指标显示,χ2/df 为2.35,符合5 以内的拟合优度标准。AGFI 值、NFI 值、IFI 值、TLI 值、CFI 值均在0.80 以上,稍低于0.90 的标准。RMSEA 值为0.06(90%置信区间为0.53~0.07)。网球运动员情绪智力量表的结构效度再次检验的结果,在整体上虽然差于初次检验的结果,但是仍然在可以接受的范围内。

表9 网球运动员情绪智力量表的拟合优度指标(n=361)

4.3 同时效度

首先,利用网球运动员不同运动等级与情绪智力量表测量结果的相关,进行同时效度的检验。研究假设为网球运动员的运动等级与情绪智力量表的总分及各个分量表的分数呈正相关关系。本研究将二级运动员界定为运动水平1,一级运动员界定为运动水平2,健将界定为运动水平3。

Spearman 相关分析的结果表明,运动等级与情绪智力量表总分的相关系数为0.17,与情绪感知、情绪评价和情绪调控的相关分别为0.11,0.20,0.23,该研究结果在总体上支持了研究假设。但是,情绪表达与运动等级呈负相关关系,相关系数为-0.15。虽然已有研究证明运动员情绪表达与情绪抑制相比较,前者可以节省自我控制的能量,有利于后续自我控制任务的完成(张连成 等,2013),但是在网球比赛中情绪的过度表达会被对手利用并制定针对性战术,因此竞技水平高的运动员在面对消极情绪时,选择较多的是适度抑制表达。

其次,选择大学生情绪智力问卷(CSEIQ)为效标问卷,它的适用对象为大学生,契合样本中的大学生网球运动员。大学生情绪智力问卷包含17 个条目,分属于5 个维度,即大学生情绪觉知、情绪评价、情绪适应、情绪调控和情绪表现。问卷内部一致性系数为0.79,结构效度通过了探索性因素分析和验证性因素分析的检验(范会勇,2010)。本研究的研究假设为大学生网球运动员的网球情绪智力和一般情绪智力(大学生情绪智力问卷所测)具有正相关的关系。

研究结果表明(见表10):大学生网球运动员情绪智力与一般情绪智力在总分上呈现出正相关的关系,相关系数为0.30,说明在网球运动情景中具有高情绪智力的大学生网球运动员,也具有较高的一般情绪智力。网球运动员情绪智力中的情绪感知、情绪评价和情绪控制三个分量表与大学生情绪智力问卷总分均呈正相关关系,相关系数在0.22 和0.53 之间。从结果上来看,通过大学生情绪智力问卷进行的同时效度检验在总体上支持了本研究的研究假设。但是,值得注意的是情绪表达分量表与大学生情绪智力问卷总分和各维度之间存在负相关关系,契合上述情绪表达与运动等级呈负相关的结果,体现了运动员情绪表达能力的独特性。

表10 网球运动员情绪智力与一般情绪智力的相关

4.4 情绪智力对网球运动表现的预测

网球运动表现评价量表中文标准化版本(张力为,毛志雄,2004)包含28 个条目,由弹性方案的执行、失去冷静、情绪低落、决心、焦虑、流畅和有效战术7 个分量表组成,每个分量表包含4 个条目。网球运动表现评价量表的7 个分量表的内部一致性系数在0.75~0.69 之间。网球运动员情绪智力量表采用上文编制的情绪智力量表。以运动队为单位,在征求教练同意的前提下,集中运动员进行匿名填写。在填写两份量表时,着重强调运动员按照自己比赛中的通常感受和通常表现进行填写,量表当场完成并回收。假设网球运动员情绪智力对运动表现有预测作用。

表11 是研究中主要变量的平均值、标准差和相关系数。从结果看,不仅情绪智力整体与运动表现(r=0.41)显著相关,而且情绪表达等4 个维度分别与运动表现显著相关,这为研究假设提供了初始支持。同时,情绪智力4 个维度之间的相关系数在0.00~0.44 之间,满足多元回归自变量之间没有高度相关的基本假定。

表11 主要变量的平均数、标准差与相关分析结果(n=140)

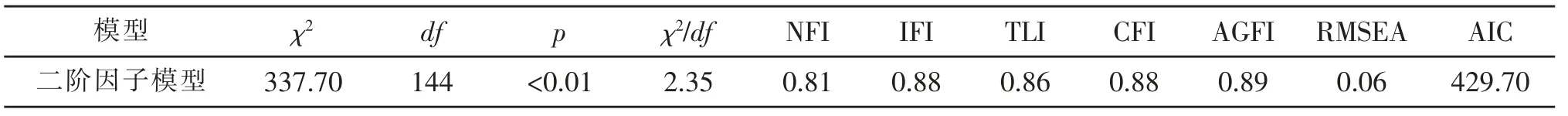

以网球运动员情绪智力总分及其4 个维度为预测变量,分别对网球运动表现进行分层回归分析。首先输入人口统计学变量,包括性别、年龄、训练年限和运动等级;然后输入网球运动员情绪智力总分和各维度得分作为自变量,两步全部采用强迫进入变量法(Enter)。

表12 是回归分析结果。在控制性别、年龄、训练年限和运动等级等人口统计学变量后发现,情绪智力总分及其4 个维度对运动表现回归模型的整体F 检验在0.01 水平上均达到显著,并且能够在人口统计学变量的基础上对运动表现的预测做出增值贡献,证明了它们对运动表现具有显著的预测作用。

表12 网球运动员情绪智力及4 个因子对运动表现的回归分析结果一览表

5 讨论

本研究构建了以情绪感知、情绪表达、情绪评价和情绪调控4 个维度为架构的情绪智力模型。每一个维度的操作性定义都是从网球专项的特殊性出发,体现了网球的专项特点。然而在实际操作过程中,依旧有些问题需要补充讨论。

首先,网球运动员赛中感受陈述测验在实践部分初步验证了网球运动员情绪智力理论模型。情绪类感受体现了运动员对情绪的感知和评价,即网球运动员对自身情绪状态随着比赛情景的变化而变化的体验,对情绪程度和变化程度的感知,以及对自身情绪和情绪起伏变化的评价共同构成了运动员情绪智力的情绪感知和情绪评价维度。一个高情绪智力运动员,在遇到情绪问题时,可以及时在认知上调整自己的情绪状态(李静,王赫,2020),保持冷静或者把失望转化为动力,同时,在行为上能够通过语言或动作有效鼓舞士气,减少紧张、沮丧、急躁等不良情绪状态对比赛表现的影响。

其次,网球运动员情绪智力量表对网球运动员情绪智力理论模型进行了验证。量表经过三轮项目分析,在内部一致性、题总相关等方面达到了量表研制的要求。利用情绪智力测量数据,对网球运动员情绪智力4 个分量表的28 个条目进行探索性因素分析,结果表明,28 个条目的因素负荷矩阵与理论模型完全一致。对量表进行结构方程模型的验证性因素分析,经拟合优度指标发现,假设模型各个指标较好地拟合了观测数据,达到了心理测量学标准,从而达到了验证网球运动员情绪智力理论模型的目的。

最后,利用网球运动员情绪智力量表再次进行测试,其内部一致性信度、重测信度、同时效度均达到了心理测量学的标准。然而结构方程模型显示,再次检验的拟合优度指标在可以接受的范围内劣于初次检验的结果,即随着研究参与人数的增加,结构方程模型的拟合优度指标却略有下降。本研究认为该现象可能与前后两次测试中研究参与者的特征具有一定关系。初测时运动员的运动等级分布较为均匀,但是再次测量时因为运动员资源有限,取样不可避免地出现了健将级运动员和一级运动员人数比例的降低,导致运动员等级分布不均衡,进而导致验证性因素分析再次检验的拟合优度指标相对较差。但是,这也从反面验证了理论模型对网球高水平运动员情绪智力的针对性,是模型高度专门化后的必然。

此外,为证明正式量表的实践作用,本文将网球运动员的情绪智力作为自变量,网球运动表现及其各个维度为因变量,验证情绪智力对运动表现的预测作用。结果也证明了网球运动员的情绪智力对运动表现具有较好的预测作用,与以往研究一致,佐证了本量表的科学性。

6 研究不足

本研究存在以下主要不足:(1)样本问题。尽管我们在模型构建时有意平衡了不同运动员等级间的比例,但是在正式测量和预测样本中,健将级和一级运动员的数量依旧远少于二级运动员,这也导致了正式测量的数据效果低于初测,在未来的研究中应更重视纳入顶尖水平运动员。(2)研究变量的选择。绝大多数运动心理领域研究最终落脚点都在于提高运动员的运动成绩,这是研究的重要价值所在,因此我们选择了运动表现作为因变量佐证本量表的科学性。但是运动表现受多重因素影响,不仅有情绪智力,还包括身体素质、训练方法等。未来研究应增加变量选择,观察不同运动表现影响变量中情绪智力的影响比例,进一步展示网球运动员情绪智力测量的实践意义。

7 结论

本研究根据已有情绪智力研究、信息加工理论和网球运动项目的特点,构建了网球运动员情绪智力理论模型,包括情绪感知、情绪表达、情绪评价和情绪调控4 个维度。对编制出的包含28 个条目的网球运动员情绪智力量表进行了信效度的检验,结果均达到了量表编制的规定标准。同时,研究证明了本量表对网球运动表现具有较好的预测作用,可以作为测量网球运动员情绪智力的工具。