蟋蟀的呼唤

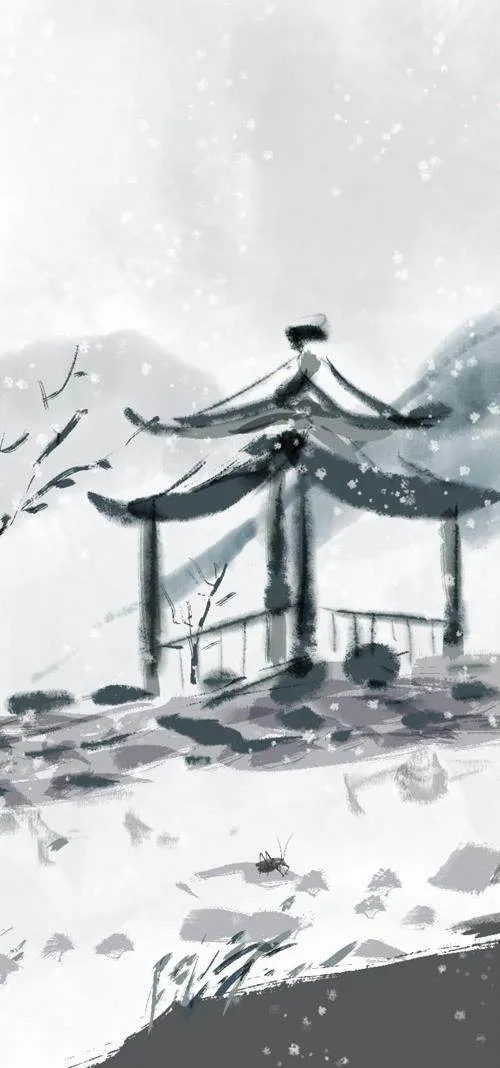

师父的蟋蟀“铁枪”死了,真是令人诧异。于是,师父领我上山一起凭吊。我们行走在山间的小路上。山间雾气弥漫,好似有小兽慵懒的舌头藏于其中,倘若伸手触碰,瞬间便湿漉漉一片。行至山腰,才发现这里不只有野草般的山雾,还有蟋蟀时轻时重的鸣叫。

师父很反常,一路无话。即便我用手戳他的酒葫芦,也无法将其心神从万里之外唤回。

半山腰处有片坟地,但山路难走,在那儿撞见白事颇为不易,今日却恰巧遇到了。我们在路头,做白事的队伍在路尾。纸钱撒得很高,散而不乱,如同天女散花般,颇有几分雅韵。

看着师父手中视如珍宝的竹笼以及做白事的队伍,再想到自己背井离乡十余载,三过家门而不入,我不禁望着远处连绵不断的山峦出了神。那些山在午后的烈阳下闪着金灿灿的光辉,我一时被闪花了眼,仿佛回到儿时炽热的午后。

我家在大罗山,山前有路,路头有村,村边有坟。坟是别家的,村里人逢年过节闹喜事大多避讳,不敢靠近。每每宴请宾客,都要在请柬下方画上路线,附上文字,生怕有人贪近不绕路,冲撞了坟里的先人,破了村口的风水,伤了和气。村里人对这点始终深信不疑,乃至村中孕妇在给肚中胎儿做早教时,也不忘轻抚肚子,不厌其烦地讲述着关于坟地的恐怖传说。

改变始于一女子的落户。女子姓李,不知是从哪里搬来的,很受村里大人的尊重。孩子也不例外,只不过不是因为她的身份,而是因为她编竹笼的绝活儿。遑论早晚,抑或冬夏,每至下午时分,女子就坐在家门口的藤椅上编竹笼,脚下堆着三四个,偶尔会送几个给村里的顽童,之后这竹笼便“搅动村中风云”,成了孩子们游戏中至关重要的角色。

村里原本斗蟋蟀的只有两三人,自那时起也多了起来。每至下午学堂放学,总有群娃子或是围成一群斗蟋蟀,或是在草坪、树丛中打草,甚至有几个胆大些的偷偷溜到坟边抓,只因蟋蟀喜阴。密背白、真三色、鸦青、朱紫,应有尽有。当时抓蟋蟀也不单单是为了斗,更多是为了抓几个壮硕的,去早市里换串铜板买西瓜,三五个分着吃,好不快活。

一阵哭声打破原有的沉默。师父哭了,我的灵魂刚归壳。他将装着“铁枪”遗体的竹笼与其一道埋入土中,举起酒壶,先是细酌,随后泼入土中,手舞足蹈地唱起晦涩难懂的悼词。

师父竟感伤至此,这是我始料未及的。他凭一酒壶和“活佛”称号闯遍天下,为人乐观好济,能有什么过不去的坎儿?想当初背井离乡,他没哭;众叛亲离,他没哭;被世人误解,他依旧没哭。纵使“铁枪”八败又如何?纵使它生于此山、此刻死于此山又如何?

前阵子师父和三五至交好友在客房里围坐一堂,月明星稀,把酒畅谈黎民救星、社会英雄。正当师父仰头感叹当朝皇帝只知做梦,有复北方之心无赴北方之志时,一老者面色酡红,脚往凳子上一踏,身子微微往前一倾,手往师父身上一指,笑骂:“死老鬼就和与莒(赵与莒,南宋昏君)一样喜欢做梦,做白日梦。”

我不知师父是否做过白日梦,但我知道师父心里一直有个江湖梦:扶危济困、除暴安良、彰善瘅恶,既“颠”且“济”的江湖梦。

此刻万籁俱寂,唯有师父渐渐化为抽泣的哭声以及冷冽的山风簌簌作响,好似整座山的生灵都被师父内心的悲情感染,整座山都因师父的哭声而沉默。师父哭累了,想喝口酒,倒了倒,只勉强摇出几滴,方才想起酒早已泼尽,无奈苦笑,眼神也随之恢复清明。师父真的老了。

下山时刚好和做完白事的人一道。不同于他们神色或哀戚或麻木,师父面色平静,脚步如乘风般轻快,就像刚才的一切从未发生。

泛舟离去的途中,两岸青山排去,四周回荡着各种山间余韵,似鸟鸣,似狼奔,似猿啼,似犬吠,似鱼跃,似豕突。

好像蟋蟀的呼唤。

(责编/袁园 责校/孙恩惠)

投稿邮箱:m670227@qq.com