大学生送文化下乡社会认可度影响因素及提升路径研究

摘要:大学生送文化下乡指高校师生利用暑假时间在农村开展的“三下乡”(即送文化、科技、卫生下乡)社会实践活动之一。虽然该活动已持续开展多年,具有丰富的实践基础,但相关理论研究还比较匮乏。该文以社会认可度为切入点开展调查研究,研究表明:大学生送文化下乡社会认可度还有较大提升空间,主要的影响因素在于当前大学生送文化下乡活动做得不“实”、不“准”、不“新”。针对问题,该文提出相应的解决路径:深入开展基层农村文化需求调研,探索定制式送文化下乡新模式,在高校师生和村民的双向互动中汲取灵感,以实现大学生送文化下乡活动在内容和形式上的创新。

关键词:大学生;送文化下乡;调查研究;社会认可度;影响因素;提升路径

中图分类号:G249.27" " " " " " " " " " " "文献标识码:A" " " " " " " " " "文章编号:2096-4110(2024)12(b)-0171-06

Study on the Influencing Factors and Promotion of Social Recognition of College Students Sending Culture to the Countryside

—Based on Survey Data from the Social Practice Team of Shandong University (Weihai)'s \"Flying Song and Fragrant Brush and Ink\" Program

Abstract: College students sending culture to rural areas refers to one of the social practice activities carried out by university teachers and students during summer vacation in rural areas, namely sending culture, technology, and health to rural areas. Although this activity has been ongoing for many years and has a rich practical foundation, there is still a lack of relevant theoretical research. This article conducts a survey and research based on social recognition, and the research shows that there is still a lot of room for improvement in the social recognition of college students sending culture to rural areas. The main influencing factor is that the current activities of college students sending culture to rural areas are not \"real\", \"accurate\", or \"new\". In response to the problem, this article proposes corresponding solutions: conducting in-depth research on the cultural needs of grassroots rural areas, exploring a new model of customized cultural sending to rural areas, drawing inspiration from the two-way interaction between university teachers, students, and villagers, in order to achieve innovation in the content and form of college students' cultural sending to rural areas activities.

Key words: College student; Sending culture to the countryside; Investigation and research; Social recognition; Influencing factors; Promotion

大学生送文化下乡一般指高校师生利用暑假时间在农村开展丰富当地村民精神生活的文化活动,是“三下乡”(即送文化、科技、卫生下乡)社会实践活动之一。1996年12月,中央宣传部、文化部、农业部、国家科委等十部委联合下发了《关于开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》,并从1997年开始正式实施,迄今为止,大学生送文化下乡活动已连续进行20余年。关于大学生送文化下乡的新闻报道非常多,各高校官网、人民网、中国青年网、中国大学生在线、光明网、学习强国等权威网站都有对大学生送文化下乡的集中报道,与此形成鲜明对比的是,相关理论研究却比较匮乏,以“大学生送文化下乡”为标题在中国知网(CNKI)中仅能检索到1篇学术期刊论文。有鉴于此,本文以大学生送文化下乡社会认可度为切入点,以问卷调查的方式近距离关注大学生送文化下乡存在的问题并尝试给出解决方案。

1 大学生送文化下乡社会认可度调查

社会认可是指社会对个体社会行为的肯定性反应,表现为舆论的肯定和支持、团体的赞许和表彰、他人的夸奖和仿效,以及各种表示支持和赞许的表情、姿态、语气等[1]。社会认可度则是衡量社会认可程度的综合评价指标,涉及文化、情感、价值等多个层面,包含多个评价主体和评价维度。本文所讨论的大学生送文化下乡社会认可度是指以农村群众为主体的社会大众对大学生送文化下乡活动的接受和认同程度。

1.1 调查样本选择及调查问卷的设计

山东大学(威海)艺术学院师生从2009年开始,连续10多年组织“歌声飞扬 笔墨飘香”暑期送文化下乡文艺展演活动,笔者作为2023年和2024年度送文化下乡实践团队的队长全程参与其中。为了更好地了解村民文化需求,在威海市环翠区初村镇社区工作人员帮助下,笔者对团队文化下乡去过的6个农村社区发放调查问卷,并结合实地访谈等形式开展大学生送文化下乡社会认可度的调查研究。为了确保调查问卷的效度和信度,笔者从6个社区中邀请了较有代表性的300位村民作为受访者,他们的共同特征是观看过至少一次“歌声飞扬 笔墨飘香”下乡文艺表演,年龄分布在35—70岁,且在当地农村长期居住。

此次的问卷调查采用不记名方式进行,内容分为三部分:一是受访者的社会人口学信息,包括所处年龄阶段、性别、受教育程度等;二是受访者对大学生送文化下乡活动的态度和看法,包括对送文化下乡表演类节目的熟悉程度、观看感受、与参演师生互动的次数、最喜欢的节目类别和主题、对送文化下乡活动的整体评价及对活动的建议意见等;三是评价大学生在送文化下乡活动中的表现及效果,包括参演节目的精神风貌和情绪状态、参演节目的完成度、与在场观众的互动程度、观众反应热烈或平淡时的舞台调整应变能力。根据以上三个部分的内容,调查问卷共设计单选题15个、多选题4个和开放性题目2个。

在问卷的发放和收集方式上,考虑到私加陌生人微信会引起部分受访者的抵触,而群发网络应用调查小程序不好控制参与度,笔者选择与实践团队其他9名队员分工合作,采用纸质问卷形式开展调查。在为期一周的下乡社会实践中,每人负责一个社区30份调查问卷的现场发送及回收。事实证明,村民对这种调查方式的配合度较高,有问题还可以当场提问当场解决。在暑期送文化下乡活动结束后,实践团队总共发放调查问卷300份,回收有效问卷295份,对大学生送文化下乡社会认可度有了较为整体的把握。

1.2 调查结果

问卷回收后,团队成员采用SPSS 26.0统计学软件对数据进行分析处理。在295位受访者中,共有男性106名(占比35.93%),女性189名(占比64.07%);年龄分布情况分别是35(含)—55岁142名(占比48.14%),55(含)—65岁62名(占比21.01%),65(含)—70岁91名(占比31.85%);从受教育状况来看,高中及以上学历者有81名(占比27.46%),小学及初中毕业者有195名(占比66.10%),另有19名没有接受过学校教育(占比6.44%);所有受访者都表示自己长期在当地农村居住。

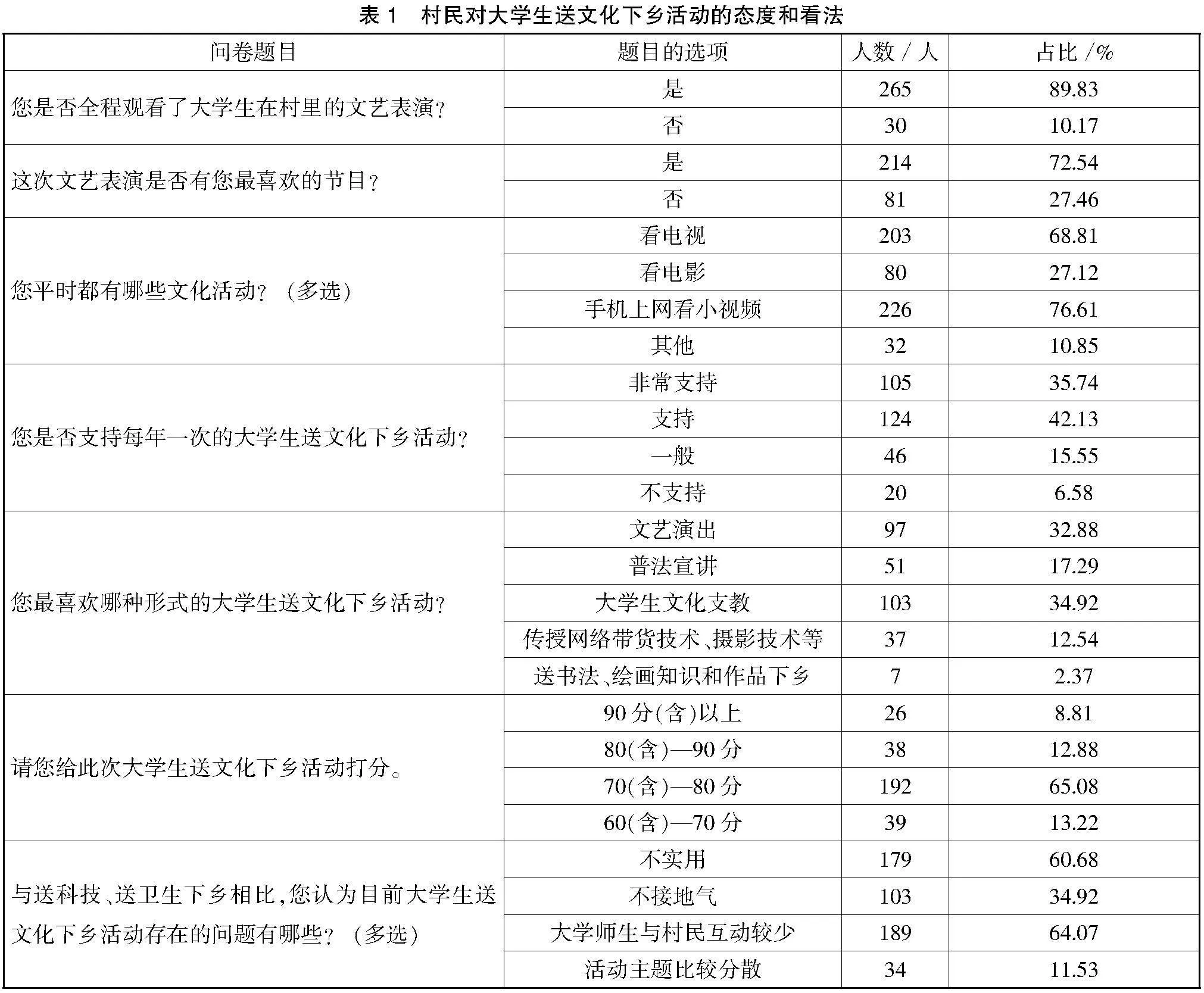

1.2.1 关于农村群众对大学生送文化下乡活动的态度和看法

在295名受访者中,89.83%的村民表示全程观看了今年暑期送文化下乡文艺表演;72.54%的村民表示看到了自己喜欢的节目。关于受访者喜欢的大学生送文化下乡形式,虽然有32.88%的村民选择了文艺演出,但与其他形式相比较这个比例不算最高,因为有34.92%的村民选择的是大学生文化支教,另外还有17.29%的村民选择了普法宣传。受访者在回答大学生送文化下乡活动存在的问题时,排在前四位的依次是“不实用”(占比60.68%)、“不接地气”(占比34.92%)、“大学师生与村民互动较少”(占比64.07%),以及“活动主题比较分散”(占比11.53%)。相关数据详见表1。

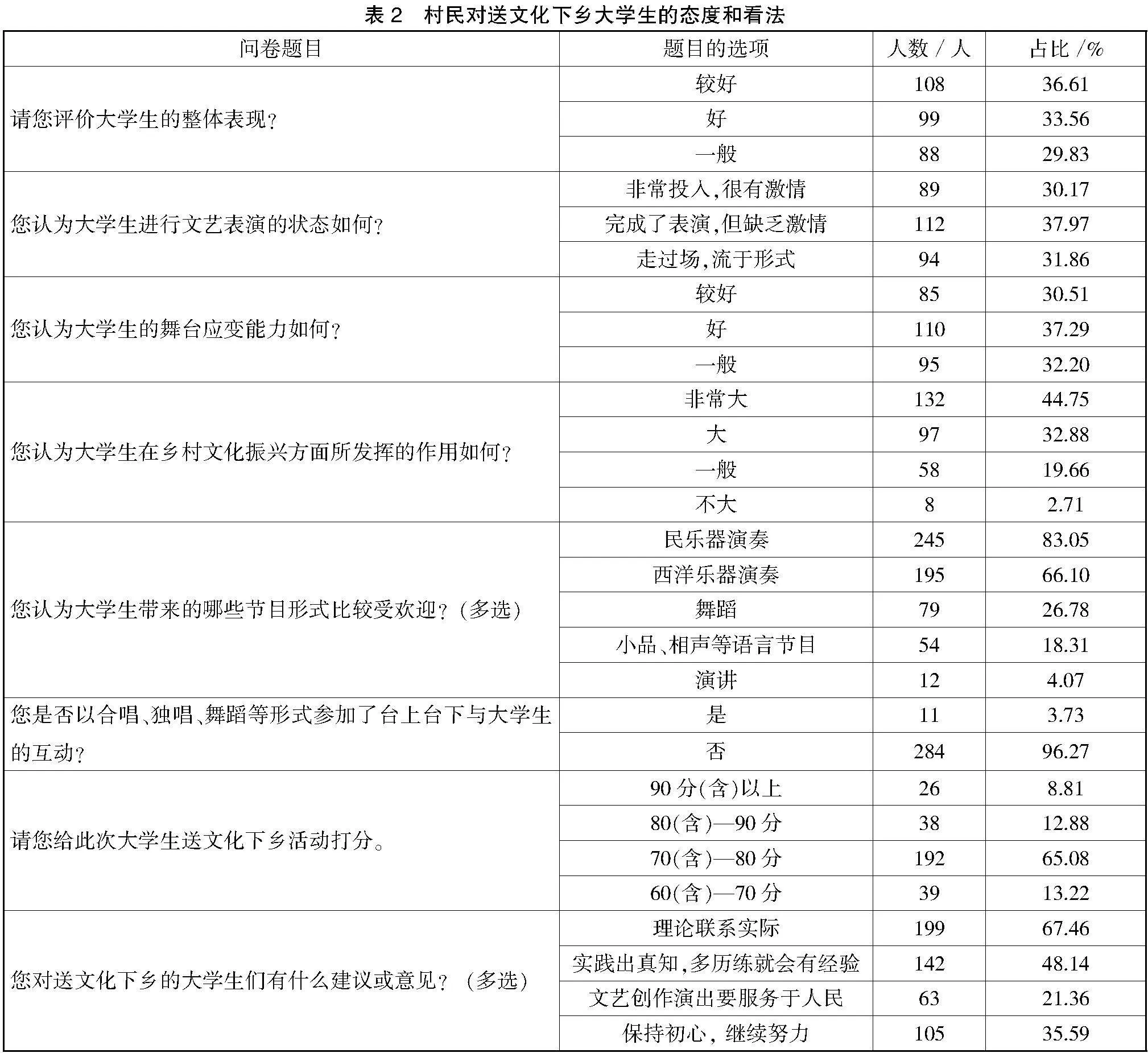

1.2.2 村民对大学生在送文化下乡活动中的表现及效果的评价

调查结果显示,受访者对大学生们在活动过程中的表现评价尚可,对大学生参与乡村文化建设的重要作用给予了肯定,同时认为在活动效果上还有待提升。对于下乡大学生的整体表现,70.17%的村民选择了“好”和“较好”的评价;村民对大学生在乡村振兴文化建设方面所发挥的作用寄予厚望,77.63%的村民选择了“大”和“非常大”。调查问卷也征集了在村民视角里大学生在活动过程中存在的问题:一是文艺表演的状态有待提升,有37.97%的村民认为大学生完成了表演,但缺乏激情,甚至有31.86%的村民认为大学生的文艺表演是“走过场,流于形式”;在舞台应变能力方面,有32.20%的村民认为大学生的临场应变能力和舞台把控能力还需要加强。二是与村民的互动较少,只有3.73%的村民回答自己能以合唱、独唱、舞蹈等形式参加台上台下与大学生的互动,但有高达96.27%的村民回答与演出的大学生没有实质性互动。在为大学生的文艺演出进行整体评价时,26名村民给出90分(含)以上的评价(占比8.81%),38名村民给出80(含)—90分的评价(占比12.88%),192名给出70(含)—80分的评价(占比65.0%),另有39名村民选择了60(含)—70分的评价(占比13.22%)。相关数据详见表2。

如前所述,本文所讨论的大学生送文化下乡社会认可度主要指以活动所在地村民为主体的社会大众对大学生送文化下乡这种社会行为接受和认同的程度。本文从两个维度来分析调查结果,其一是村民对大学生送文化下乡活动的态度,其二是村民对参加活动的大学生的评价。从数据上来看,一方面,35.74%和42.13%的受访者对大学生送文化下乡活动明确表示“非常支持”和“支持”,两者的和超过77.00%,这说明大多数村民对该项活动还是认可和肯定的。另一方面,有15.55%的受访者选择了观望的态度,甚至还有6.58%的受访者明确表示“不支持”,可见对大学生送文化下乡活动持谨慎评价或反对态度的村民占到22.13%。在对大学生的表现进行整体评价时,有36.61%和33.56%的受访者认为“较好”或“好”,但同样需要注意的是,有29.83%的受访者选择了“一般”的评价。

1.3 调查结果分析和结论验证

文艺演出是大学生送文化下乡较为常见的形式,山东大学(威海)艺术学院“歌声飞扬 笔墨飘香”社会实践队已连续10余年坚持在暑假赴威海当地农村开展文艺演出,积累了实践经验,形成了活动品牌,具有比较扎实的群众基础,选择在此基础上开展相关问卷调查,正是为了保证调查结果的稳定性和可靠性。

从调查结果来看,大学生送文化下乡获得了当地多数村民的肯定和支持,但从村民的满意程度上来看还有较大提升空间。从整体上来看,每年暑假“全国各地共近25万支大学生‘三下乡’社会实践队伍开展各式各样的社会实践活动,但能取得较好社会实践效果的队伍并不多”[2]。与送科技、送卫生下乡相比,大学生送文化下乡的社会认可度或许并不乐观,这在调查数据中可以得到证实。

在对问卷调查结果进行分析时,笔者试图从更多渠道获得结论验证。媒体意见是进行社会认可度调查时不可忽视的重要维度。《农民日报》曾刊发文章《文化下乡“菜谱”要符合农民口味》,中国文明网上也有类似的文章《文化下乡要走进群众心坎》,这些文章都指出了当前送文化下乡存在的问题,诸如“一些文化下乡活动不受欢迎”[3]“无法赢得群众认可”[4]等。这与调查结果有相似之处,说明送文化下乡还没有得到农民群众的充分认可。

2 大学生送文化下乡社会认可度的影响因素及提升对策分析

结合参加送文化下乡的实际体验及问卷调查中受访者的意见反馈,笔者分析影响大学生送文化下乡社会认可度的主要原因,并在此基础上探讨针对性的提升对策。

2.1 大学生送文化下乡社会认可度影响因素分析

首先,大学生送文化下乡活动做得不“实”。党的二十大报告指出,“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”[5]。长期的城乡二元结构体制造成了城乡发展的不平衡和不充分。农村群众更倾向于认可实用性比较强的农业科技和卫生知识,因为前者可以帮助实现农业增产增收,后者则会直接减轻或免除身体方面的病痛。对于部分农村群众来说,文化既看不见又摸不着,对日常生活的影响远不如实用的科技或卫生,因此文化不是“刚需”。

其次,大学生送文化下乡活动做得不“准”。农村群众倾向于认可实用的农业科技和卫生知识并不意味着他们没有文化需求。“提高农村公共文化服务效能的关键是顺应时代要求,还权于民,尽可能按照农民的意愿提供公共文化服务。”[6]送文化下乡并不是单凭满腔热情就能获得群众的满意和认可,很多参加此类活动的大学生从未去过农村,对村情民意一无所知,不了解农村群众的文化需求和文化口味,甚至不知道如何跟当地村民沟通交流。活动开展不顺利时连最初的热情也所剩无几,加上一些送文化下乡活动内容脱离农村生活实际,形式不接地气,大学生与村民难以产生共鸣,送文化下乡就有可能变成村民眼中的“走过场”。

最后,大学生送文化下乡活动做得不“新”。对于高校来说,每年组织大学生开展送文化下乡活动已形成惯例,在延续传统的同时也容易造成模式的固化。以大学生下乡参加文艺展演为例,常见的下乡演出节目形式是歌曲、舞蹈、话剧、小品,演员都是高校里的大学生文艺骨干或者艺术学院的学生。高校师生把文化节目排练好,送到乡里村里,供基层群众观赏。大学生送文化下乡初衷是为农村群众服务,但活动的主角并不是当地村民,他们只是台下的“观众”,基本没有上台与大学生互动的机会。在媒体和资讯发达的今天,群众被动地欣赏节目表演容易产生审美疲劳。

2.2 大学生送文化下乡社会认可度提升策略

社会认可度是一种价值评价,它可以来自个人、群体、组织,甚至整个社会,大学生送文化下乡社会认可度主要考察农村群众对该活动的接受和认同程度,一方面要看到大多数村民对大学生送文化下乡活动的肯定和支持,发挥它的正向激励作用;另一方面要正确看待社会认可度不高带来的影响,尤其是在认可度不是非常理想的情况下。当一种观念或行为得到过度认可时,它可能会形成固定的思维模式和行为模式,阻碍新思想和新方法的产生。这种“认可度”的惯性效应使人们不愿意接受新的观念和方法,甚至对之产生排斥和抵触,农村群众在接受先进文化时也有类似现象。坚持弘扬主旋律、宣传正能量,发挥先进文化对农村文化建设的引领作用,要在这个大前提下考虑如何提升大学生送文化下乡社会认可度的问题。

首先,开展基层农村文化需求调研。没有调查就没有发言权,农村和农民需要什么样的文化服务,需在送文化下乡之前就应该做好相关调研。文化工作者务必要深入群众之中,尊重客观事实,寻找工作方法。“我们看问题不要从抽象的定义出发,而要从客观存在的事实出发,从分析这些事实中找出方针、政策、办法来。我们现在讨论文艺工作,也应该这样做。”[7]大学生送文化下乡团队要抽出时间沉到基层、弯下身子,通过与村民的互动交流获得关于农村实际情况和群众所思所想的第一手材料,认真研究送文化下乡活动的内容和形式,才能具备做好工作的重要前提。

其次,探索定制式送文化下乡新模式。大学生送文化下乡本质是面向农村群众开展的文化惠民服务,带有普惠性质,因而针对性不强。在新形势下,农村群众的文化需求呈多元化和个性化发展,此时的文化服务应当实现从普惠性向针对性的转变,通过为村民定制文化内容和主题实现大学生送文化下乡活动的“供给侧改革”。前文提到村民对文化、科技和卫生的认可程度不同,大学生“三下乡”不一定非要把文化、科技和卫生截然分开,而是可以根据实际情况实现文化搭台、科技与卫生知识唱戏。“很多村民在医疗、教育、卫生等方面都存在着知识盲区,那么提供社会救助或者医疗宣传、教育培训等都是满足村民对于美好生活的需求,尊重村民意愿整合文化资源才能够真正为民所思所想。”[8]从主题上讲,可以通过前期调研并结合村民意愿确定送文化下乡活动主题,以主题串联内容,让送文化下乡活动安排有序、衔接自然、节奏紧凑,牢牢吸引村民的注意力。只有让农村群众充分表达文化需求,才有可能把工作精准地做到他们的心坎上、心窝里。

最后,以双向互动汲取活动创新灵感。内容和形式的创新是提高大学生送文化下乡社会认可度的根本途径。之前的大学生送文化下乡重点是“送”,自上而下,以高校师生单方面的活动为主,当地群众以被动接受居多,因此活动过程中双方互动不强,群众没有参与感、体验感和获得感。源头活水,问智于民。要改变这种现状,就要“尊重人民首创精神,坚持一切为了人民、一切依靠人民,从群众中来、到群众中去”[9]。具体做法是采取活动两端主体之间的互动,打通“送”与“受”之间的通道,让群众参与其中并发挥作用,“居民在参与文化活动中不仅可以获得知识和乐趣,还可以增强对社会的归属感”[10]。以下乡文艺展演为例,在形式上,完全可以让当地群众参与节目编排和演出环节,让有文艺特长的群众成为舞台演出的主角,调动观众情绪,提升现场氛围;在内容上,把当地群众熟悉的风格主题和故事要素融入节目,不仅能让当地群众产生强烈的共情和共鸣,而且能反哺大学生送文化下乡实践团队,在后续的送文化下乡活动中再出新创意,带来新变化。

3 结束语

大学生送文化下乡是国家推动并由高校组织实施的社会实践活动,不仅能够锻炼大学生的能力、提升大学生的综合素质,而且能够助推农村文化建设和乡村全面振兴。在大学生送文化下乡持续开展的同时,对其开展社会认可度研究,探析其影响因素,并据此找到提升社会认可度的路径,将有助于推动大学生送文化下乡活动的持续健康发展。

参考文献

[1] 林崇德,杨治良,黄希庭.心理学大辞典[M]. 上海:上海教育出版社, 2003.

[2] 唐菁菁,林孝锴.传承与创新大学生“三下乡”社会实践活动[J].中国教育学刊, 2015(S2): 7-8.

[3] 王树恒.文化下乡“菜谱”要符合农民口味[N].农民日报,2022-03-16(2).

[4] 振中一.文化下乡要走进群众心坎[EB/OL].(2022-03-21)[2024-09-08].http://www.wenming.cn/wmpl_pd/ht/202203/t 20220317_6318036.shtml.

[5] 《党的二十大报告辅导读本》编写组.党的二十大报告辅导读本[M]. 北京:人民出版社,2022.

[6] 赵迎芳.乡村振兴战略下的文化精准扶贫[J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2020, 20 (6): 12-19.

[7] 毛泽东.毛泽东选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1991.

[8] 白双翎.乡村振兴视域下的农村文化建设路径研究[J].农业经济, 2023(2):61-63.

[9] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[M]. 北京:人民出版社,2022.

[10]范兆飞,唐莉.文化传承与创新引领乡村全面振兴[EB/OL].(2024-07-02)[2024-09-08].https://topics.gmw.cn/2024-07/02/content_37415705.htm.