市政道路沥青混凝土路面施工技术的实践探讨

王树强

(太原市市政公共设施建设管理中心,山西 太原 030001)

0 引言

市政道路的良好状况与城市交通的畅通、市民生活便利密切相关。在施工过程中,沥青混凝土路面作为常用的材料,在施工过程中,要求技术人员熟练的运用可行的技术方法,保障道路质量,提高沥青混凝土施工的技术水平和技术应用效果。在明确沥青混凝土路面结构层的前提下,把握实践要点,提高市政道路工程建造的可靠质量,达到优化路面性能的目标。

1 市政道路沥青混凝土路面结构层

1.1 面层

市政道路沥青混凝土路面的结构层中,面层是直接承受自然因素(日晒、雨淋、风吹等)的关键部分,因此必须具备较强的耐磨性和力学强度,尤其是车辆行驶、刹车等车轮因素产生的作用也会直接作用于面层。面层应具备较强的耐磨性,抵御车辆行驶和外部环境因素造成的磨损程度,采用耐磨性指标,评估面层的性能,其中包括耐磨性试验、洛杉矶磨耗试验等。为了保证面层的耐磨性和力学强度,要选择高质量的沥青混凝土作为面层材料,在施工过程中,保证面层的石料充分密实,以强化力学强度,采用振动压路机等设备进行面层的密实作业。面层施工完成后,要进行一定的养护工作,以保证其在初期使用阶段的性能稳定,采取保湿养护、交通限制,保障道路的正常使用和安全运行。

1.2 基层

市政道路沥青混凝土路面结构由多个层次组成,其中基层是承重层次,在路面结构层次中处于面层之下,其主要作用是分散道路荷载,保证路面的承载力和平稳性。基层的构造材料一般采用高强度水泥土、砾石、碎石等,常规厚度为200~400mm,基层的设计中,应根据所处地貌、地质条件、交通流量等因素进行考虑,并应预留适当的抗水稳定性和耐久性能。

1.3 底基层

底基层是市政道路沥青混凝土路面结构层中,位于面层下方的一层结构,在整个路面结构中起到次要的承重作用,负责分散车辆荷载,将荷载传递给路基层,虽然它的承载能力比面层和基层要弱,但仍然起到了关键的支撑作用。底基层的材料以石料、碎石、砂石等粗颗粒材料为主,具有一定的承载能力和稳定性,对材料进行合理的加工和密实,以保证其符合设计要求。底基层的平整度和坡度决定了整个路面结构的稳定性、舒适性,在施工过程中,要使用专业的设备和工艺,底基层的平整度和坡度符合要求。

1.4 垫层

垫层设置于底基层和土基之间,主要的功能是提升路面结构的排水、隔水、防污和防冻能力,同时也可缓解路面受到的外力冲击,垫层的厚度通常为100mm左右,设置厚度时,要根据不同交通需求和地理条件进行衡量,垫层采用的建材有石灰石、黏土、砂等,其物理性质应保证符合工程要求。垫层具有排水功能,有效地将路面降水排除,防止积水对路面造成的损害,保证路面行车安全性,垫层要有效阻隔路面潜水、地下水等水源渗入,保证路面干燥,增加路面结构的防水性能,防止水分渗入基层和土基,避免水分引起的冻融损害和软弱地基问题[1]。

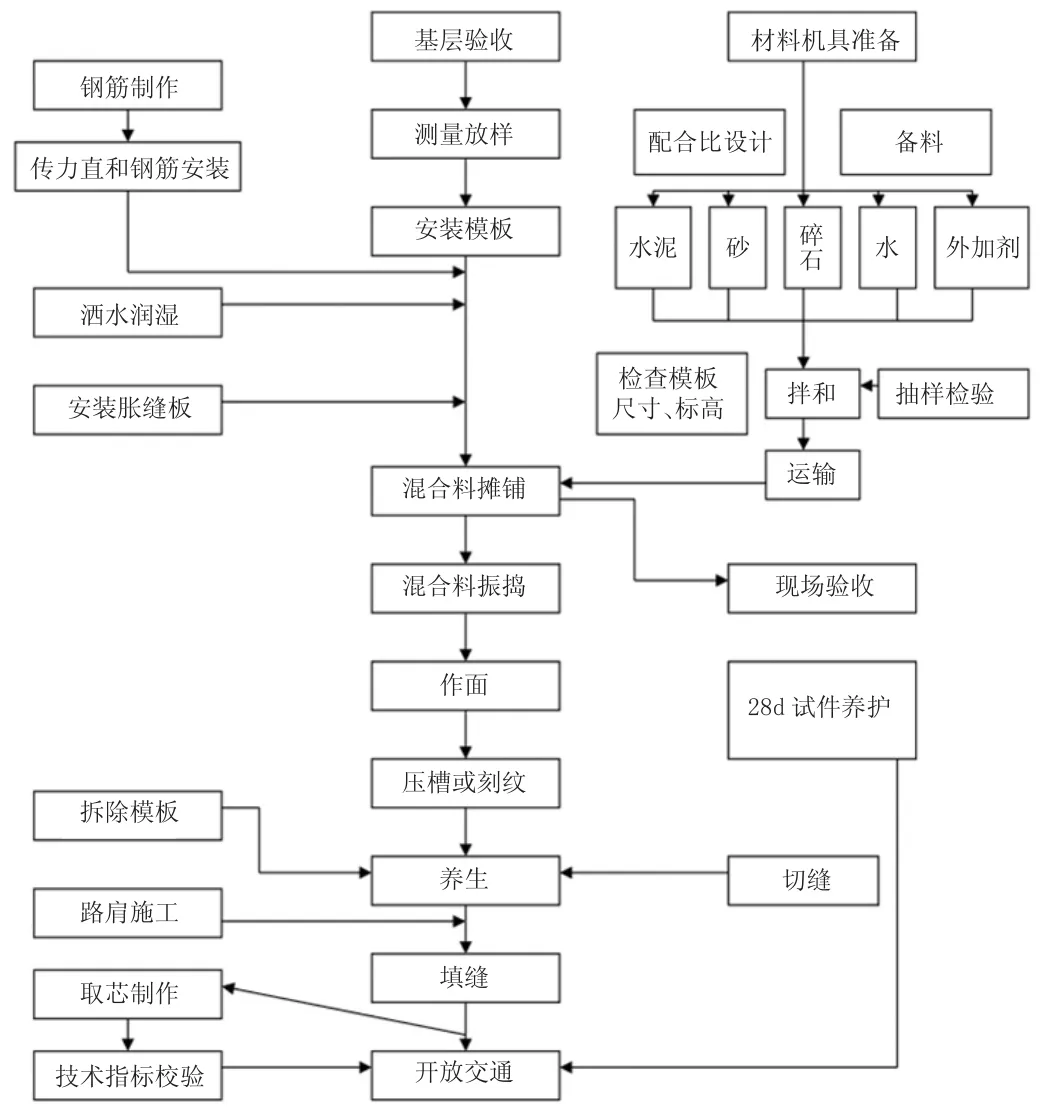

2 市政道路沥青混凝土路面施工的重要性

市政道路沥青混凝土路面施工质量会直接影响到路面的平整程度、抗滑性能、防水性能等,一旦路面存在问题,就会给交通安全带来潜在的威胁。优质的沥青混凝土路面缓解了车辆行驶时产生的噪音和振动,提高了驾乘人员的舒适性,为居民提供更好的行车环境和生活体验,在延长市政道路的运行周期的基础上,对降低维护费用也将产生积极的作用,沥青混凝土路面施工工艺流程如图1 所示。

图1 沥青混凝土路面施工工艺流程

3 市政道路沥青混凝土路面施工技术的实践要点

3.1 面层施工前期准备,加强材料把关

市政道路工程中,做好沥青混凝土面层前期准备工作,包括原材料的试验工作和质量把关,首先要对选用的石料进行材质检测,包括颗粒级配、强度等方面的试验,做好基础工作,保证路面结构稳定性,对选用的沥青进行原材料检验,包括黏度、温度敏感性等方面的试验,以保证沥青的稳定性,提高其耐久性。

根据试验结果和设计要求,对沥青混凝土的配合比进行调整,包括石料、沥青的比例等参数。选择正规、信誉良好的供货商合作,在原材料进场时,进行抽样检验,检验石料、沥青等原材料的性能,保证其符合技术规范要求,注重材料的合理贮存,安排原材料的贮存,防止受到外界环境影响,保证施工过程中原材料的质量稳定。根据配合比设计,提前准备好所需的石料、沥青等原材料,并按照要求进行混合搅拌,以保证施工过程的顺利进行,准备好相应的施工设备和工具,维持施工现场的有序进行。

3.2 分类堆放材料,设置沥青混凝土拌和站

沥青混合料的材料应用中,要分类堆放各种材料,有效提升材料质量,设置沥青混凝土拌和站,实现集中化生产,进一步保证沥青混凝土路面施工质量,按照相应规定要求,对不同规格的骨料、沙子、水泥、沥青等材料分别进行分类堆放,避免杂物、泥土混合在一起,对于各种材料,还应进行取样检测,确保其符合规范要求。

同时,设置沥青混凝土拌和站,能集中生产沥青混合料,有效地保证每批生产的沥青混合料具有相同的质量和稳定的技术指标,及时加入任何需要的剂量,用多种类型的材料,按照标准要求对砂石、水泥、沥青等材料混合的比例进行调整。对于已经进入生产过程中的材料,要严格执行检测标准,呈现样品测试结果,上级部门进行验收,并对各个材料进行定期、定量的复检,是否有爆炸、腐蚀等情况等都应该有严格管理的措施,并提高施工效率[2]。

3.3 混合料摊铺作业,规范施工

混合料摊铺作业质量在一定程度上决定管理人市政道路沥青混凝土路面性能,混合料摊铺作业中,保证摊铺机缓慢均匀的运行,根据气温、风速变化调节摊铺温度,有效的保证沥青混凝土路面的平整度、密实度,强化路面耐久性。在使用摊铺机进行混合料摊铺作业的过程中,应该控制摊铺速度,保证摊铺机的缓慢均匀运行,避免出现路面起伏或松散现象,将混合料平均分布于路面表面。

根据气温、风速的变化来调节摊铺温度,在气温较高、风速较小的时候,应该适当降低摊铺温度,避免沥青混合料过热变形,而在气温较低、风速较大的情况下,要适当增加摊铺温度,强化路面的密实性,提高路面施工质量。检查路面平整度和密实度,在混合料摊铺作业过程中,还要不断检查路面的平整度和密实度,出现路面起伏、鼓包等现象时,应该及时予以处理,保证路面的平整度,还要保证避免出现松散情况,增强混合料摊铺的密实度。

3.4 加强对设备设施管理保养

对市政道路沥青混凝土路面施工现场的运输车辆、设备设施加强管理保养,要在施工现场设立专门的指挥岗位,由专人负责对运输车辆进行指挥,提高车辆管理效果。指挥员应根据施工进度和需要,安排运输车辆的进出,保证原材料的及时供应,避免因等待造成不必要的停工。在运输车辆在行驶过程中,遵守交通规则,配备必要的安全防护设施,如反光标识、灯光等,保障施工现场的安全。

对相关设备设施加强管理和保养,设立专人负责摊铺机的管理和操作,保证其正常工作状态,对摊铺机等设备设施进行检查,及时发现并处理可能存在的故障和问题。严格执行规定速度,在摊铺机行驶过程中,尤其要避免因过快或过慢造成路面质量问题,保障施工现场的安全和有序[3]。

3.5 科学使用压路机,保证振幅、振频合理性

沥青混凝土路面施工中使用压路机,要确认混合料性能特点,了解混合料中的沥青的黏度、流动性等,以便在压实过程中做出相应的调整,根据道路工程的具体要求和混凝土路面的性质,选择适当的压路机型号和相应的重量,以保证其压实效果,合理设置压路机的振幅和振频,以实现压实效果的最佳化。

操作压路机时,应保持稳定的速度,避免急转急停,以免对路面造成损害,在施工过程中,要保证压路机的覆盖面积和重叠度符合规范要求,强调路面整体压实的均匀性。作业人员在操作压路机时应做好相应的安全防护措施,如佩戴安全帽、穿着符合要求的工作服等,保障施工现场的安全和有序[4]。

3.6 加强对沥青混凝土面层压实作业环节的质量监管

沥青混凝土面层压实作业中,保证路面密实度和耐久性,应该分配专人负责加强质量监管,确保施工质量达标,分配专人负责对质量的全过程管理,专人应该具备丰富的施工经验和技能,并且熟悉沥青混凝土压实作业的各种技术和设备,对施工中出现的各种问题进行及时处理,保证施工流程的顺畅。

严格控制沥青混凝土压实参数,如振动频率、振动幅度、压实速度等,保证施工质量符合国家标准或规范要求,合理地控制参数,提高路面的密实度和耐久性。实施沥青混凝土压实作业时,应该注意施工安全,采取安全措施防止发生安全事故,例如,摆放警示标志、在作业地点设置围栏、在施工现场进行员工安全培训等,路面压实作业工序如图2 所示[5]。

图2 路面压实作业工序

3.7 加强病害预防和治理

预防道路沥青混凝土路面的病害问题尤为重要,特别是横向裂缝、纵向裂缝等问题,应使用符合规范要求的沥青混凝土材料,控制混合料的配比和质量,以保证路面的均匀性和稳定性。严格控制施工过程中的温度,热拌沥青混凝土的施工温度决定了路面性能,要避免过高或过低的温度对路面质量造成影响,根据道路的使用情况和环境条件,合理设计路面的结构,各层材料的性能和厚度均应符合要求。根据实际情况采取相应措施,对不同类型的裂缝,采取不同的预防措施,如在设计和施工中考虑到裂缝的扩展方向,采取相应的加固措施,对于容易出现裂缝的特殊区域,如拐角处、交叉口等,要做好裂缝防治工作,在施工加固的过程中由技术管理人员加强监管和管理,根据交通流量和车辆类型等因素,确定路面的厚度、材料和施工工艺,采用适当的加固措施,如加装钢筋、增加路面层厚度等,以提高路面的承载能力和抗裂性[6]。

4 结语

综上所述,市政道路沥青混凝土路面施工技术应用涵盖了多个要点,要从材料的选用、施工工艺和施工质量监控等多个层面,把握细节,提高道路的安全性能,延长道路使用寿命。在施工过程中,严格按照相关的规范和标准要求,保证每一个施工环节都满足设计规范,提高市政道路工程的建设质量,营造安全、可靠的交通环境,满足城市的发展需求和市民的生活需求。