南通市地下水控采与压采措施及成效分析

沈建兵,陈亚楠,包 力,宋 毅

(1.如东县水资源管理所,江苏 南通 226400; 2.江苏省地质环境勘查院,江苏 南京 211102)

1 概述

南通市自20世纪50年代开始开采地下水,初期主要开采第Ⅲ承压含水层地下水作为城市生活、工业生产及水产养殖用水,20世纪90年代达到开采高峰[1]。20世纪末至21世纪初,随着经济社会飞速发展,对水资源的需求愈发无法得到满足,而地下水超采问题及由此引发的地质环境问题则越发严重,南通市开始对地下水实行控采和压采[2],2006年后南通地区实施区域供水,逐步开展水源替代工程,实现区域供水全覆盖的区域对深层地下水实行控制开采;2012年后实行最严格水资源管理办法,开展多轮地下水压采工作,对地下水开采井实行分类型的压采、封存及封停工作,逐步压缩地下水开采量和地下水井数量,地下水位得以不断恢复,地下水资源得到保护,地质环境问题逐步缓解。

2 南通市地下水开采历程

2.1 南通市地下水开采历程

综合统计分析南通市地区不同时期对地下水的开发利用存在明显差异,具有显示明显的阶段性,大致可以分为四个阶段,即初始开采阶段、大量开采阶段、控制开采阶段和压缩开采阶段[3]。

1)初始开采阶段。20世纪80年代以前属于初始开采阶段。1959年南通市天生港电厂在厂区内凿建了一口深井,开采第Ⅰ承压水,开创了南通市开采深层地下水的历史,自此以后南通市地下水开采井和开采量逐年增加,但增加速度缓慢,地下水开采区也仅限于南通市区和县城区一些较大的纺织、化工等大型企业,地下水主要用于冷却、降温等,作为空调用水,开采井有限,开采量一般很小,地下水水位埋深变化不大,地下水资源处于补给大于开采状态[4]。

2)大量开采阶段。80年代以后至90年代中期属大量开采阶段。由于改革开放和国民经济的快速发展,城市供水不能满足工业生产需要,因而地下水开采井及开采量猛增,如1982年全区开采井总数仅306眼,每天的开采量不足12万m3,而1996年开采井总数增加至1 048眼,日开采量达39.3万m3,14年间水井数和开采量增加了3倍多。地下水的开采层位也增多,不仅有第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压水,而且还有第Ⅳ或更深层位的承压水开采。

这个阶段主要特点是:开采区域从城市发展到农村,开采井和开采量猛增,高峰时开采井达1 600余眼,开采量超过52万m3/d,开采深度也越来越大,地下水水位变化较大,引起大幅度下降,地下水开采量大于补给量,资源处于“入不敷出”状态,并产生了水质恶化及地面沉降等环境地质问题[5]。

3)控制开采阶段。20世纪90年代中期后进入控制开采阶段,即1997年以后加强了对地下水开采的管理,建立了凿井开采审批、地下水有偿使用等制度,同时加强了自来水和区域供水,封填了不合理的开采井,实行计划开采,2005年全区开采井总数1 140眼,日开采量24万m3~25万m3,不足上一阶段1/2,地下水水位大幅度下降的趋势得到控制,水位开始回升,开采量逐渐趋于补给量,资源处于采补平衡状态。自2006年以来,南通市逐步实施区域供水,区域供水达到的区域逐渐封停地下水的开采,进而压缩地下水开采量。2010年以后区域地下水开采量逐渐下降。

4)压缩开采阶段。2012年后南通市落实最严格水资源管理制度,进一步加强地下水资源管理,对区内地下水开采总量和地下水位实行双控,压缩地下水开采量,合理开发利用、配置水资源,积极推进地下水资源和生态环境保护工作,编制多轮地下水压采方案,明确深井封存与封填工作,逐步实施地下水压缩开采计划。

2.2 南通市地下水开采现状

2020年底统计数据显示,南通市共有地下水取水井1 078眼,2020年开采总量1 509.08万m3。其中,潜水取水井105眼,第Ⅰ承压取水井127眼,第Ⅱ承压取水井18眼,第Ⅲ承压取水井567眼,第Ⅳ承压取水井237眼,第Ⅴ承压取水井20眼,裂隙水取水井(地热水井)4眼。地下水开采井按层位分布,第Ⅲ承压开采井是全市最主要的开采层,第Ⅲ承压井数占总井数的47%。

其中工业取水井304眼,2020年实际取水量797.94万m3;城市生活取水井214眼,2020年实际取水量235.95万m3;农村生活取水井270眼,2020年实际取水量148.02万m3;农业取水井183眼,2020年实际取水量204.70万m3。

3 南通市地下水控采与压采措施研究

3.1 完善地下水资源管理法律法规及制度

南通市先后制定并颁布实施了《南通市水资源保护条例》《南通市城市供水和节约用水管理条例》《南通市节水型社会建设工作意见》《市政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》《关于加强取水工程规范化管理的意见》等一批地方性法规和规范性文件,建成较为完善的水资源管理制度,形成了水资源管理体系,确立了水利部门对水资源实行统一管理的主体地位,为强化地下水的节约和保护提供强有力的政策支撑[6-7]。

3.2 落实最严格水资源考核制度

1)严格落实双控制度。为合理开发利用、配置水资源,积极推进地下水资源和生态环境保护工作,自2012年江苏省发布《关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》(苏政发[2012]27号),南通市即全面落实最严格水资源管理制度[8],严格执行地下水取水总量和水位双控制制度,全面压缩地下水开采量,严守地下水水位控制红线,加强超采区治理工作,全面开展地下水压采工作。

2)规范取水审批制度。对新建、改建、扩建的取水项目严格落实水资源论证制度,自2006年严格落实“限采禁采”“打一填一”等制度,确保限采区开采量不增加、深井数量不增加,禁采区禁止新凿深井,并逐步采取水源替代措施,全面减少地下水开采量[9]。

严格执行总量控制和定额(计划)管理制度,实行最严格水资源管理制度考核制度[9]5,根据人民政府下达总量控制指标进行地下水开采指标按行政区分解,各县(市、区)地下水开采计划被分解下达到每个取水户,按定额分配水量,每年度开展地下水开采计划申报汇总和计划下达,并对目标任务完成情况进行考核和通报。建立用水考核体系并严格执行考核制度。

3)强化日常取水管理,加强地下水动态监管。对已有取水工程规范化管理,定期对取水设备、取水计量设施进行巡查、检测,建立健全取水口档案和取水口台账,实现取水口“证、牌、表、卡、档”管理到位。明确地下水取水户应安装计量监控的法定责任,要求地下取水井均安装计量设施。规模以上取用水户必须安装在线监控装置,并接入全省水资源管理信息系统,实行远程监控。加强地下监测网络建设,实现地下水基本监测站水位监测全覆盖,全面掌握地下水位动态。

3.3 实施多轮地下水压采工作

2005年、2012年、2014年分别编制南通市地下水压采方案,根据南通市水资源配置格局的特点、生态与环境保护需求以及经济社会可持续发展的要求,针对地下水开发利用和保护中存在的问题,结合区域供水的建设进程,明确近期、中期及远期控制指标,包括取水总量控制指标与地下水位控制指标[10],并提出压缩开采量、封存封填取水井等压采工程的实施方案[11]。

经过多轮压采工作,逐步实现区域供水到达区域逐步关停原有的城镇和农村生活用水井;划定地下水取水严格控制区、一般控制区和其他控制区,严格控制区内除特殊行业或不具备替代水源用水户外关停所有第Ⅲ承压取水井;一般控制区在2016年底前封(填)所有深井。其他控制区除保留部分深井作为应急备用水源井和监测专用井外,乡镇供水企业深井有计划实施封填[12]。保留开采的深井逐步压缩开采量,满足目标年的压采目标要求。其中2014年南通市地下水压采方案明确至2020年底封填水井317眼。全市目标开采量4 477万m3,压缩开采量3 143万m3。

3.4 替代水源工程建设

1)实施区域供水工程。自2006年起,南通市开始实施区域供水工程,目前已全面实现区域供水和农村饮水安全工程,全市沿江已建成投运5座区域供水水厂,总供水能力240万m3/d。建设配套主干输水管500余千米,县(市、区)次干管1 200余千米,镇村管网26 000 km,区域供水人口普及率达到99%以上,实现区域供水全覆盖。

2)推进非常规水源利用工程。根据《南通市“十四五”节约用水规划》,南通市将加快推进编制非常规水资源利用规划,推进包括雨水利用工程、污水回用工程、再生水利用工程、海水利用工程等非常规水源利用工程,编制实施再生水利用规划,加快建设城镇生活污水处理厂再生水回用设施和管网建设;加强城市雨洪管理,推进“海绵城市”试点,建设城市雨水利用工程;加快推进海水资源利用,制定海水利用规划。非常规水源利用工程的推广将加速和改善天然水资源的循环过程,使有限的水资源发挥更大的效用。

4 南通市地下水压采工作成效分析

4.1 地下水开采量大幅下降

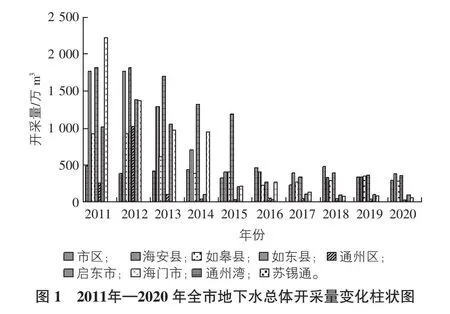

自南通市实施地下水控采和压采工作以来,地下水资源开采量逐渐压减,地下水开采井逐年减少,地下水开采量从2005年的年开采量达1.4亿m3,压减至2020年底开采总量1 509.08万m3,2014年后实施全面封填封存取水井后,地下水开采规模大幅下降(如图1所示),且2020年开采量远小于南通市《关于下达2020年度实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》中2020年水资源管理目标任务关于地下水用水总量控制目标3 800万m3。

地下水开采强度显著降低,历史上2001年至2006年南通全区地下水总量开采强度(开采量模数)为1.22万m3/(a·km2),开采井的平均密度为0.22眼/km2。目前地下水开采强度明显降低,地下水总量开采强度(开采量模数)为自2011年的1.063 1万m3/(a·km2)降至2020年的0.188 6万m3/(a·km2),只有2011年的17.74%。开采井的平均密度为自2011年的0.180 9眼/km2降至2020年的0.134 7眼/km2。

4.2 主采层地下水水位逐步回升

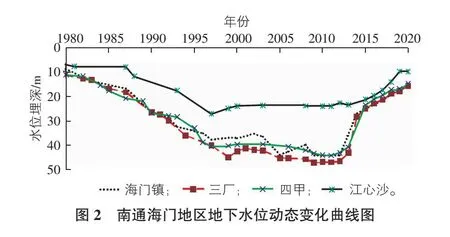

第Ⅲ承压水作为南通市主要开采层,历史地下水位变化较大。20世纪80年代水位埋深约5 m~10 m,随着地下水开采强度加剧,至2006年调查显示第Ⅲ承压水位最大水位埋深达43.0 m~45.0 m,且出现区域型降落漏斗。2012年后实施最严格水资源管理制度,全境实行地下水控采和压采后,地下水水位逐渐出现回升[13]。2012年最深水位埋深35 m,2014年后南通市大面积压缩开采地下水,第Ⅲ承压压缩开采量达50%及以上,地下水位得以迅速回升,水位控制红线以下区域已消失,全区水位埋深一般在10 m~20 m。其中海门地区地下水位变化动态监测曲线图见图2[14]。

4.3 地下水降落漏斗消失

由于南通地区第Ⅲ承压水作为优质的淡水资源,开发利用强度一度出现超采,2006年调查显示南通地区第Ⅲ承压地下水出现两个降落漏斗[15],分别位于如东马塘和海门三厂树勋一带。其中马塘漏斗最大水位埋深43.0 m~45.0 m,海门漏斗中心最大水位埋深36.0 m~39.0 m左右,2020年调查数据显示,地下水降落漏斗面积已全面缩减,水位控制红线以下区域已消失。

4.4 地面沉降问题得到缓解

南通市属于高压缩性松软土层发育地区,人类的工程建设活动强烈开采地下水,引起水位大幅度下降,已诱发地面沉降环境地质问题[16]。据1997年南通市建委的统计资料,市区最大累计沉降量约150 mm,沉降中心与市区第Ⅲ承压水水位降落漏斗一致,地面沉降量50 mm等值线几乎包含了整个老城区,面积超过100 km2。沉降速率为6 mm/a~12 mm/a。根据2011年南通市国土资源局印发《南通市地质灾害防治规划2010—2020年》,区内地面沉降至2010年,南通地区累计沉降量最大可达200 mm,沉降速率最大可达10 mm/a,且沉降中心位于如东马塘和海门三厂树勋一带,与地下水降落漏斗分布一致。根据2010年—2016年地面沉降观测资料,整个南通市地面沉降整体呈下降趋势,沉降量近年趋缓。2018年—2020年监测数据显示,如东和海门地区地面沉降速率减缓,部分地区出现地面抬升现象,如海门地区2018年—2020年监测数据显示海门大部分区域属于沉降抬升区,仅江心沙农场东南角小区域出现沉降,沉降速率小于2 mm/a。

4.5 地下水资源得到涵养

根据《江苏省地下水超采区划分方案》和《南通市地下水资源评价》,南通市深层地下水总的可采量为21 734.1万m3/a,通过多年地下水控采与压采工作实施,南通市地下水资源开采量逐年下降,直至2020年开采量仅1 509.08万m3,远远小于可采资源量。地下水位逐年稳步回升,地下水资源得到了涵养[17]。且原有取水井大量按规范封填(存),封存取水井按各县(市、区)地下水应急水源规划用于应急备用[18],仅在长江水源发生污染的条件下开启用于居民饮用水源,既保护了南通地下水资源,又为南通居民饮用水安全提供了有力保障。

5 结论与建议

1)南通地区已建成完善的水资源管理制度,形成了水资源管理体系,为地下水资源开发利用与保护提供强有力的政策支撑。2)南通地区落实的最严格水资源考核制度,严格执行双控制度,规范了区内地下水取水行为,强化了日常监管,科学管理地下水资源,为地下水可持续利用与保护提供保障。随着南通市地下水控采和压采工作推进,地下水开采量逐渐减少,地下水位逐年回升,区内与地下水开采相关的地质环境问题将有所缓解和改善。3)多年地下水的压采与控采工作,实施替代水源工程建设,有序开展地下水井封填(存)工作,推进非常规水源利用[19],实现了压缩地下水开采量及区域地下水位的恢复和地下水资源涵养,有效缓解了区内市地面沉降等与地下水开采密切相关的地质环境问题。4)建议严格执行最严格的水资源管理制度,持续推进地下水取用水总量和水位双控制度[20],统筹安排地表水和地下水,优先开发利用地表水,合理开釆浅层地下水,严格控制开釆深层地下水。5)进一步构建完善的地下水动态监测网络和地下水动态信息管理系统,实现地下水信息的动态采集、传输和管理,及时掌握准确、可靠的地下水动态信息。