圣域重构

——《法雍之书》与“消失的‘迷宫’”

颜海英,王怀轩

(北京大学 历史学系,北京 100871)

1912年,“埃及考古之父”皮特里(William Matthew Flinders Petrie)发表了其以“迷宫(the Labyrinth)”为题的专著,为将近百年的相关探险与科学研究作出了初步总结。[1]根据皮特里的早期发掘与后续考古成果,这一所谓的“克诺索斯迷宫蓝本”(1)参见Pliny the Elder.Natural History,Volume X:Books 36-37.trans.D.E.Eichholz.Cambridge &London:Harvard University Press,1962,pp.68-69;Diodorus Siculus.History,Volume I:Books I-II.34.trans.C.H.Oldfather.Cambridge &London:Harvard University Press,1933,pp.210-211,226-231。其他与之相关的古典文献记述,主要参见希罗多德《历史》,王以铸译,北京:商务印书馆,1959年,第206—208页;斯特拉博《地理学》,李铁匠译,上海:上海三联书店,2014年,第1166—1167页;Manetho.Manetho.trans.W.G.Waddell.Cambridge &London:Harvard University Press,1940,pp.68-73等。建筑群被初步认定为由十二王朝时期的国王阿蒙涅姆哈特三世(Imn-m-HAt,Amenemhet III)所建,并位于法雍(Fayum)地区的哈瓦拉(Hawara)。但由于材料的极度匮乏与遗址本身所遭受到的严重破坏,针对哈瓦拉“迷宫”的进一步探研变得格外困难。(2)参见W.M.Flinders Petrie,G.A.Wainwright and E.Mackay.The Labyrinth,Gerzeh and Mazghuneh.London:School of Archaeology in Egypt,University College &Bernard Quaritch,1912;Richard Lepsius.Letters from Egypt,Ethiopia,and the Peninsula of Sinai.London:H.G.Bohn,1853;Eric P.Uphill.Pharaoh’s Gateway to Eternity:The Hawara Labyrinth of King Amenemhat III.New York:Routledge,2000;Alan B.Lloyd.“The Egyptian Labyrinth.” The Journal of Egyptian Archaeology.Aug.,1970,Vol.56,pp.81-100;Kazimierz Michaowski.“The Labyrinth Enigma:Archaeological Suggestions.” The Journal of Egyptian Archaeology,Aug.,1968,Vol.54,pp.219-222;Inge Uytterhoeven and Ingrid Blom-Böer.“New Light on the Egyptian Labyrinth:Evidence from a Survey at Hawara.” The Journal of Egyptian Archaeology,2002,Vol.88,pp.111-120;Roger S.Bagnall and Paola Davoli.“Archaeological Work on Hellenistic and Roman Egypt,2000—2009.” American Journal of Archaeology,Vol.115,No.1,January 2011,pp.103-157;Jack Finegan.Archaeological History of the Ancient Middle East.Boulder,Colo:Westview Press,1979等。与此同时,虽然“莫里斯湖(Lake Moeris)”与法雍地区的自在特质此时尚未受到充分关注,一份与此密切相关的晚期纸草——《法雍之书》又令这一问题变得更为扑朔迷离了。(3)有关《法雍之书》的既往研究,主要参见Horst Beinlich.Das Buch vom Fayum,zum Religiösen Eigenverständnis einer gyptischen Landschaft.Wiesbaden:Harrassowitz,1991;Horst Beinlich.“Das Buch vom Fayum.” in Horst Beinlich,Regine Schulz und Alfried Wieczorek hrsg.Die Entstehung der Welt:Schöpfungsmythen aus dem Alten gypten nach dem Buch vom Fayum.Dettelbach,2014,S.27-77;John Tait.“The ‘Book of the Fayum’:Mystery in a Known Landscape.” in David O’Connor and Stephen Quirke eds.Mysterious Lands.London:UCL Press,2003,pp.183-202;David O’Connor.“From Topography to Cosmos:Ancient Egypt’s Multiple Maps.” in Richard J.A.Talbert ed.Ancient Perspectives:Maps and Their Place in Mesopotamia,Egypt,Greece,and Rome.Chicago &London:The University of Chicago Press,2012,pp.47-79;W.Pleijte.Over Drie Handschiften op Papyrus bekend onder der titels van Papyrus du Lac Moeris du Fayoum et du Labyrinthe.Amsterdam:Müller,1884;R.V.Lanzone.Les Papyrus du Lac Moeris,Réunis et Reproduits en Fac-simile et Accompagnés d’un Texte Explicatif.Turin:Bocca Frères,1896 ;Beinlich H.“Ein Fragment des Buches vom Fajjum (W/P) in Berlin.” Zeitschrift für gyptische Sprache, 123 (1996),S.10-18;Beinlich H.“Hieratische Fragmente des ‘Buches vom Fajjum’ und ein Nachtrag zu BF Carlsberg.” Zeitschrift für gyptische Sprache 124 (1997),S.1-22等。换言之,不仅是其实存,就连所谓的法雍“地图”中,哈瓦拉的“迷宫”也几乎是全然“消失”了。这或许意味着,基于“西方”视阈[2]的所谓“迷宫”与“地图”的神话似乎很难真正诠释中王国时期这一复杂的文化现象,只有重新回归于古埃及人的历史语境及其理念世界之中,方能解决“迷宫”疑难(the Labyrinth Enigma)[3]:不是将其视同“西方”之镜鉴,而是作为圣显的载体,具象化地呈现着《法雍之书》中整全的埃及世界与“宇宙秩序(MAat)”。[4]在此意义上,“迷宫”与《法雍之书》也就不再是相互割裂的,“迷宫”事实上就是建筑形态的《法雍之书》,其表面上在后者中的“缺席”恰恰表明,二者共同构筑了阿蒙涅姆哈特三世以索贝克(Sbk)为核心的神圣景观(sacred landscape),是同一观念的异质性载体,并与“索贝克家族”的兴衰枯荣互为表里,深刻影响到了古埃及人此后的世界想象与“帝国”(4)对于古代文明而言,“帝国(imperium)”无疑是一个极为麻烦的概念,它并非其自称,而是深刻沾染上了古典与殖民时代的印记。但是,时至今日,“帝国”已然成为了概括新王国前后时期精神气质与文化心态的不二选择,本文也尝试通过相关案例进一步丰富对古埃及“帝国”时代的理解。此外,帝国一词虽源于罗马,但在古典和近现代文本中无不与此前的诸“帝国”——如亚述、波斯、马其顿——密切关联。这之中,古埃及人又最早实践了帝国的政治、社会与文化形态。这些早期“帝国”皆未自诩为“帝国”,但无一例外地被古典和近现代作家如是引证,这恰恰说明,它们正是罗马人创造帝国概念的先驱与镜鉴,具有词源上的亲缘性,也应当成为现代历史学家观察过去的一个重要角度。因此,本文将继续沿用这一概念,但在使用过程中明确界定其具体内涵。观念。

一、从古典走向现代:发明“消失的‘迷宫’”

在皇皇四卷本的《历史》(Iστορíαι)中,希罗多德(Ηρδοτο)写道:

迷宫在离莫里斯湖不远的地方,位于人们称为鳄鱼城的一个地方的附近。我个人看见过它,它的巧妙诚然是难以用言语形容的;把希腊人所修建的和制造的东西都放到一起,尽管以弗所和萨摩司的神殿也都是引人注目的建筑物,但总起来和它相比,在花费的劳力和金钱这点上,可说是小巫见大巫了。虽然金字塔大得无法形容而其中的每一座又足能顶得上希腊人修建的许多巨大纪念物,但这种错综复杂的迷宫又是超过了金字塔的。(5)希罗多德《历史》,第206页。中译根据希腊语原文有所改动。

随后,希罗多德进一步介绍了“迷宫”建筑群的具体结构,称其“有十二所有顶子的方庭,它们的门是相对的,六个朝北,六个朝南,并排为连续的两列,但它们都在一道外墙之内。它还有双套的房间,房间总数是三千间,一千五百间在地上面,一千五百间在地下面”。而他自己则是亲眼看到了地上部分,称其“大得人们几乎不相信是人建造的”,他自己亦深感“无穷无尽的惊异”。而“在这一切之上是一个屋顶,屋顶和墙一样是石造的;墙上刻着图像,每一方庭的四周则是拼砌得极其精确的白石柱廊”。[5](PP.206-207)对于古希腊人而言,“迷宫”显然是一个非比寻常的“神话素”,它在现实中的“缺席”又使之成为了某种对远古记忆的怀想。正是在这一基础上,《历史》第2卷中极尽夸张的描述便具有了相当强的诱惑力,从而吸引了无数希腊人踏上游猎埃及之路。数世纪后,追随希罗多德脚步的斯特拉博(Στρβων)亦在其《地理学》(Γεωγραφικ)中指出,“在宫廷的入口前面有许多长长的地下室,彼此有弯曲的道路相连”,而对于无人导引的异邦人来讲,这简直就是一座迷宫。(6)此点又可参见Diodorus Siculus.History,Volume I:Books I-II.34.trans.C.H.Oldfather,pp.210-211。他进而写道,“由于迷宫只有一层,登上不高的屋顶可以看见由同样大小的石块铺成的平地;从那里再进入各个大厅,可以看见它们有一列柱廊,由27根整块的石柱支撑着;宫墙也是用不小的石块建成的”。[6](PP.1166-1167)不过,正如其书名所体现的一般,这一酷似“科学性”介绍乃至“历史性”叙事的记载实则不仅沾染上了作家所处时代的背景,亦深受其自身文明传统之影响。这便更为明显地体现在了西西里的狄奥多罗斯(Διδωρο)乃至老普林尼(Gaius Plinius Secundus)的笔下。在西西里的狄奥多罗斯那里,代达罗斯)正是目睹了埃及“迷宫”以后才燃起为克里特王米诺斯)兴建迷宫的热情。当克里特的迷宫荡然无存之际,哈瓦拉的“迷宫”却依旧矗立在埃及[7](PP.210-211)——这便是完全将埃及的神圣遗迹放在了希腊神话的语境之下。而虽然罗马时代的老普林尼并未得见“迷宫”之原貌,但他更为明确地直言:

克里特迷宫首先承续了埃及迷宫,其次是利姆诺斯岛(Lemno)上的,最后才是意大利的。覆盖其上之穹顶皆是用精心磨制的石头筑成的。[8](PP.68-69)

在此意义上,对于所谓“迷宫”的书写,其实不仅是一种基于事实的描述,更是其“东方想象”的重要组成部分,成为了希腊人眼中“埃及图景”的诸多刻板印象(stereotype)之一。[2]同时,这一庞大建筑群所带来的震撼可能亦是颇为真切的。实际上,恰恰是高度建立在此基础之上,一个与自身文明密切交织的“他者”才得以被强有力地建构而出,甚至始终影响着嗣后整个西方世界的复杂认知——这就包括了欧洲人在埃及的早期探险与考古活动。

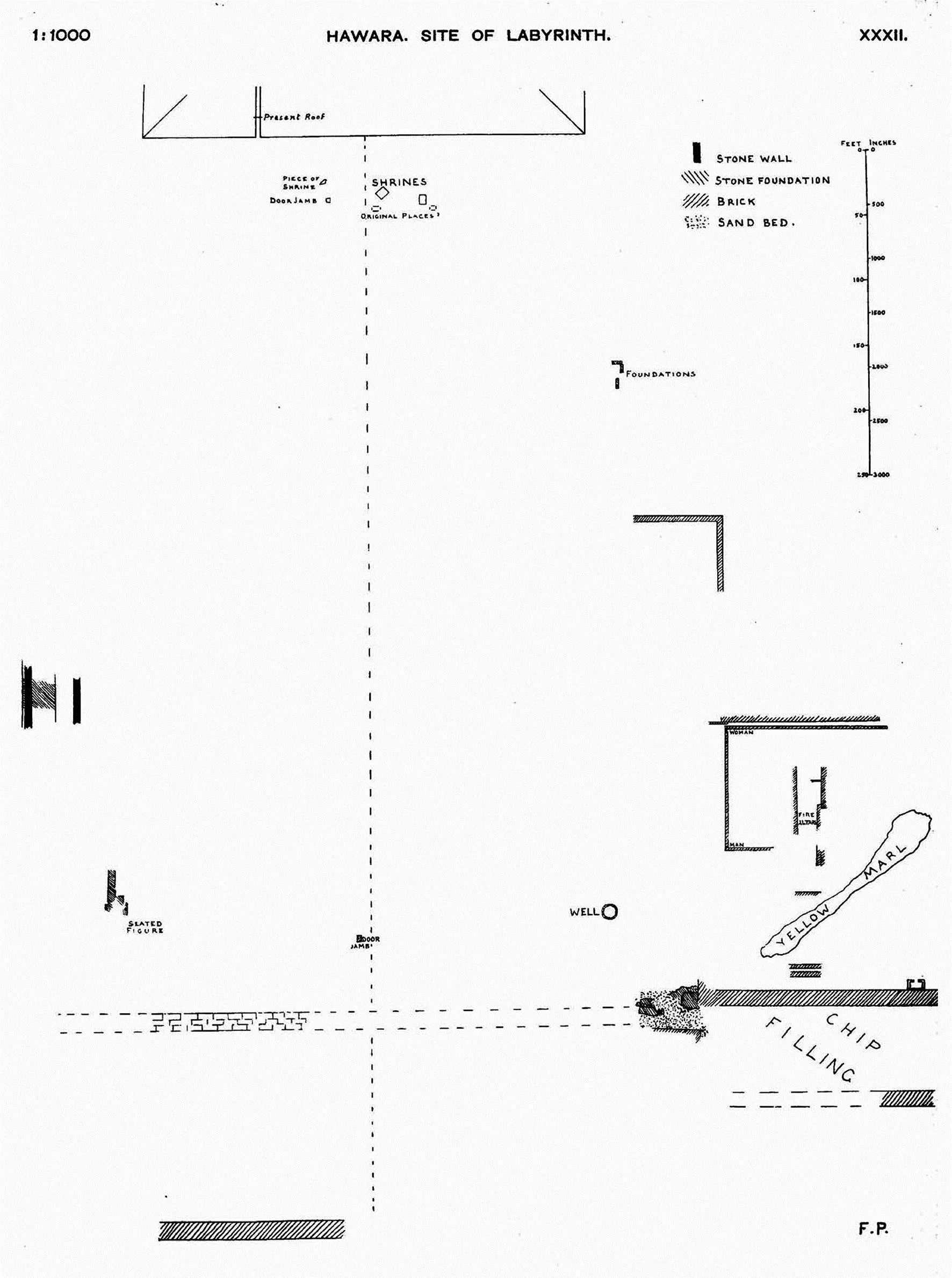

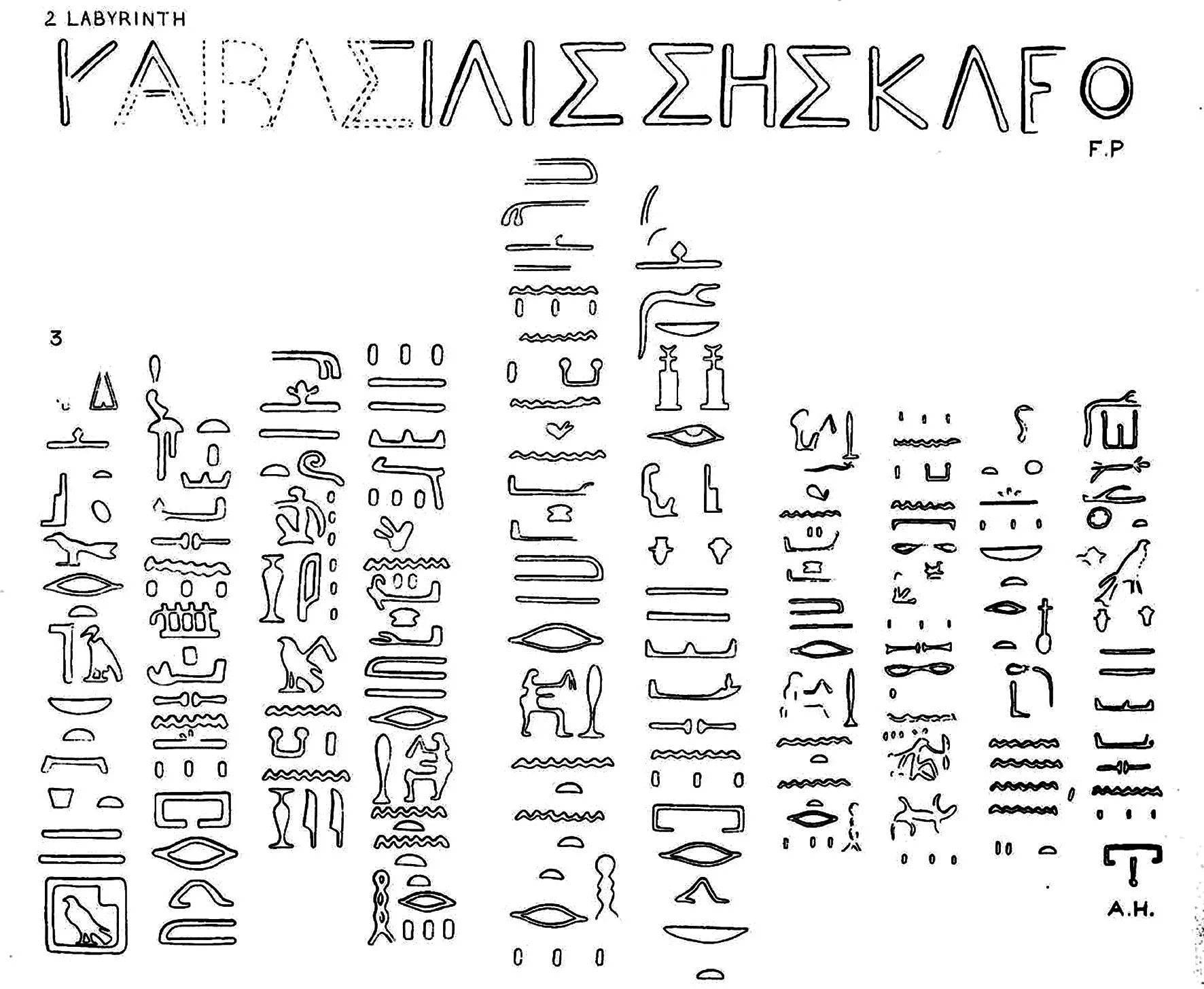

当皮特里以考古学家的身份对法雍地区再次展开探索之际,在探险家时代为列普修斯(Karl Richard Lepsius)所见的“迷宫”结构(7)参见Richard Lepsius.Letters from Egypt,Ethiopia,and the Peninsula of Sinai,pp.83,89-91。业已不复存在了。但即便如此,皮特里仍试图将其在哈瓦拉废墟中的零星发现与古典作家所建构的历史记忆加以联系。当他清理出阿蒙涅姆哈特三世金字塔脚下被泥砖所掩盖的南部废墟时,一层15到24英尺深的遗迹层最终显露了出来——在金字塔周围其他地区,这一地层往往只有2到4英尺深,且出土材料高度有限。[1](P.29)与此同时,由于遗址西部曾建有运河和居民区,东部出土的建筑与雕塑遗存在保存情况上又远胜于西部。[9](PP.119-120)其中,最为重要的发现是紧挨金字塔基址的两座红色花岗石神龛(shrine)遗迹——虽然它们业已坍塌,但是由于重量相当惊人,其出土地应该不会距原地太远——两座神龛中靠西而较大的一座面朝上,朝向东北方,另一座较小的则是面朝下,冲着南方。根据附近业已遭到破坏的地基轮廓,皮特里进一步确定了它们原来的所在地(见图1),并在更靠西的区域发现了另一座神龛残余。根据这一位置上的变化,皮特里还进一步指出,它们可能曾被后人竖立起来过,尔后再度倒塌。每座神龛都刻有国王的雕像,而早在几十年前,金字塔西南方向亦出土了阿蒙涅姆哈特三世的坐像。在神龛周围,皮特里还发现了哈托尔(Hwt-Hr)、索贝克(Sbk)和一位以棕榈树枝或羽毛为头饰的女神雕像。[1](PP.30-31)

图1 皮特里所绘哈瓦拉“迷宫”遗址平面图(8)资料来源于W.M.Flinders Petrie,G.A.Wainwright and E.Mackay.The Labyrinth,Gerzeh and Mazghuneh,Plate XXXII。

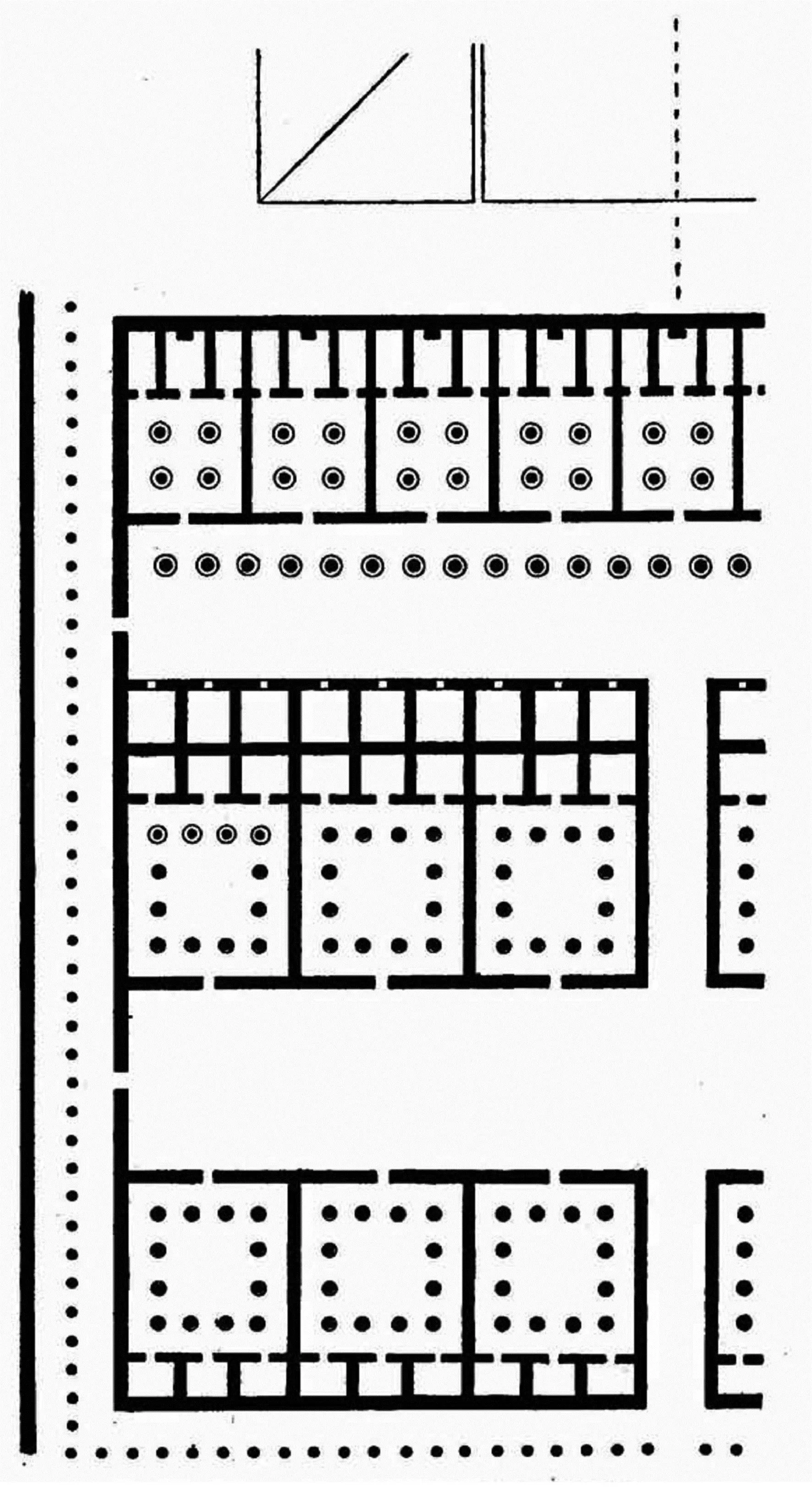

由此,无论该地是否的确是古典作家笔下的“迷宫”,这一系列极具身份特性的物质遗存无疑都明确地指向了十二王朝阿蒙涅姆哈特三世时代。此外,金字塔以南轴线上发现的大门侧柱以及其他几处砖石遗存似乎都表明,这里曾经存在着庞大建筑群。于是,皮特里便试图比照古典作家对于“迷宫”的具体描述,利用现有考古成果重新建构出其具体的建筑结构。他指出,前文所述的神龛可能都曾被供奉在一个个小祠堂中,且由于其中较大者的所在地毗邻金字塔以南轴线,所以“无可置疑地是一座轴殿(axial court)”。不仅如此,他还联系到狄奥多罗斯等人对于“迷宫”的记载,进一步认为在轴线两侧原来各应有4座这样的神龛,即加上这座轴殿共有9座;每座神龛又各有3根立柱,这样便能够形成斯特拉博所谓“由27根整块的石柱”支撑而成的“柱廊”。这样一来,整个“迷宫”建筑群便包括了希罗多德记载的“十二所有顶子的方庭”,以及在诸方庭北侧,斯特拉博书中这九座构成柱廊的神龛,共计二十一殿(见图2)。不过,就文献记载而言,到了斯特拉博的时代,希罗多德目睹的方庭可能已被毁坏。[1](PP.30-34)这一富有想象力的重构无疑是格外大胆而慧眼独具的,似乎也整合并一一印证了古典作家对于“迷宫”的异质性记载。然而,皮特里强烈的“复古”倾向其实面临着相当大的麻烦:姑且不论希罗多德对“迷宫”所处时代的纰漏(9)参见希罗多德《历史》,第176页。希罗多德实际上是将“迷宫”的修建放到了二十六王朝的历史语境之下,这既是一种史实性的“错误”,但又为我们提供了弥足珍贵的历史信息。首先,至少此时的国王尚在维护乃至修复这座庞大建筑群;其次,“迷宫”的诸多殿宇指称的恰恰是不同的政治势力及其所在的地理区域,或者说,具体到某某诺姆。这就为我们进入《法雍之书》与哈瓦拉建筑群背后的“神圣世界”提供了重要的线索。,以上全部论断更多的也只能是一种缺乏实质性证据的猜想,既不能进一步解释“迷宫”的意义与功用,亦难以真正理解古典作家所作出的复杂重构。

图2 皮特里基于其论述所作的“迷宫”复原平面图(10)图2比例尺与图1相同,资料来源于W.M.Flinders Petrie,G.A.Wainwright and E.Mackay.The Labyrinth,Gerzeh and Mazghuneh,p.29。

上述弥合并非是徒有其表,而是切实落脚于法老时代诸王对于前代遗址的大规模修复与“复兴(wHm-mswt)”之上。(18)参见Franck Burgos &François Larché.La chapelle Rouge.Le sanctuaire de barque d’Hatshepsout,Volume 1:Planches.Paris:éditions Soleb,2006,p.37 &block 285 ;Pierre Lacau.Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire,Vol XLV,Nos 34001-34064,Stèles du Nouvel Empire I.Leipzig:Karl W.Hiersemann,1909,pp.30-31 ;Kurt Sethe.Urkunden der 18.Dynastie,Band I.Leipzig:J.C.Hinrichs’sche Buchhandlung,1906,S.305:6;Kurt Sethe.Urkunden der 18.Dynastie,Band III.Leipzig:J.C.Hinrichs’sche Buchhandlung,1907,S.812:17;Raymond O.Faulkner.A Concise Dictionary of Middle Egyptian,p.117;Jadwiga Iwaszczuk.“Rebirth of Temples under the Rule of Hatshepsut and Thutmose III Vocabulary.” Études et Travaux XXVIII ,2015,p.52等。事实上,这一铭文正是镌刻在为女王所重建的中王国神庙之上,位于颇受古典贵族垂爱的本尼哈桑(Beni-Hasan)。在上述铭文之前,女王还特别提及:

我用艾因(Ayan/aAyin)的石灰石建造了他那宏伟的神庙(Hwt-nTr-wrt)(19)象形文字原文线图,参见Alan H.Gardiner.“Davies’s Copy of the Great Speos Artemidos Inscription.” The Journal of Egyptian Archaeology,Dec.,1946,Vol.32,Plate VI:27。因此,这亦可径直译作“大神庙”,为“Hwt-wryt”的完整表达。,以哈特努布(Hatnub/He-nub)的雪花石膏铸就了它的……,化亚洲之铜为其门闾,并用黄金加以雕饰,使那高耸的翎毛(the lofty of two feathers)圣彩夺目。(20)参见James H.Breasted.Ancient Records of Egypt,Volume II,pp.124-125;Alan H.Gardiner.“Davies’s Copy of the Great Speos Artemidos Inscription.” p.47。

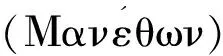

这座“宏伟的神庙”究竟何在仍无定论,即便文中“高耸的翎毛”是旻神(Mnw)的头衔,该神庙具体奉献的神祇实际上也很难明确。不过,联系到下文对于喜克索斯之殇的痛陈,此处的修葺对象应该仍主要是与铭文所在神庙相同的中王国遗物,而那座煊赫一时的哈瓦拉“大神庙”也许亦在此之列,甚至就是此处所指——这便与哈瓦拉遗址近年来的考古新发现相吻合。在金字塔西南方向,鲁汶大学(Katholike Universiteit Leuven)考古勘测组发掘出了两座可能曾为列普修斯所提到的雕像(见图3),其中一座即在风格上具有新王国时期的某些特点。[9](PP.111-120)

图3 2000年3月鲁汶大学勘测组所绘哈瓦拉“迷宫”与金字塔地图①

(21)①资料来源于Inge Uytterhoeven and Ingrid Blom-Böer.“New Light on the Egyptian Labyrinth:Evidence from a Survey at Hawara.”The Journal of Egyptian Archaeology,2002,Vol.88,p.113。

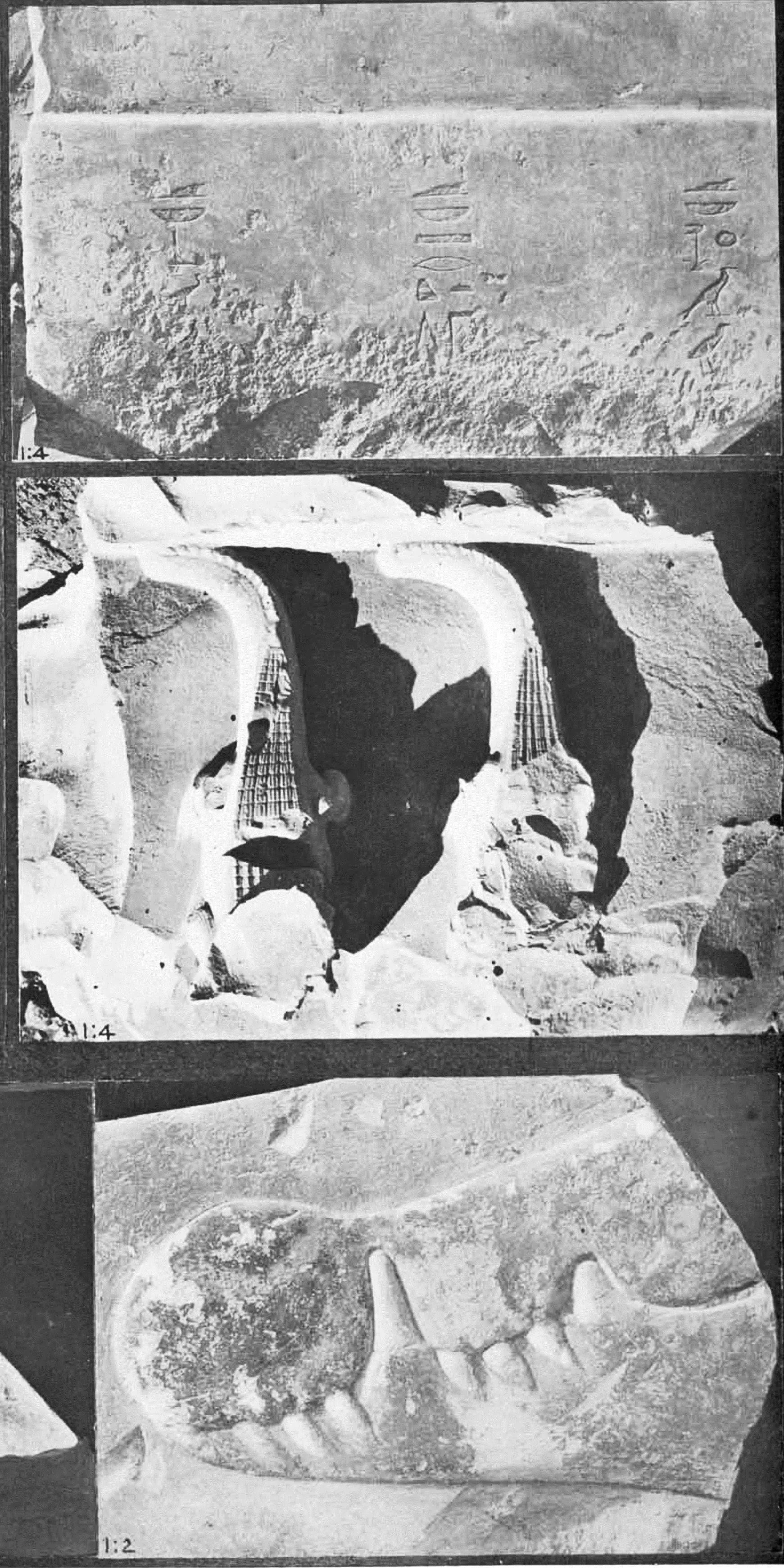

事实上,更为明确的证据指向了法雍地区再次受到开发并走向繁盛的托勒密时期。在金字塔的西北侧,皮特里发现了一块被严重风化了的花岗石,其上便刻有王后克利奥帕特拉一世(Κλεο[πτρα])的名字(见图4)。皮特里便据此指出,迟至她与托勒密五世)新婚燕尔的公元前193至194年,这座“大神庙”应该依然处于王室照料之下。(23)参见W.M.Flinders Petrie,G.A.Wainwright and E.Mackay.The Labyrinth,Gerzeh and Mazghuneh,p.30;Inge Uytterhoeven and Ingrid Blom-Böer.“New Light on the Egyptian Labyrinth:Evidence from a Survey at Hawara.”The Journal of Egyptian Archaeology,2002,Vol.88,p.115。不过,学者们指出,这一花岗石框缘既有可能是对于古代建筑群进行修葺的力证,其实也有可能是托勒密时期在金字塔西北所新建之纪念性建筑的一部分。[9](P.115)但无论如何,这至少是哈瓦拉建筑群附近后世重建与兴修活动的重要证据。另外,在临近核心遗址的东部区域,考古学家们还发现了从中王国、新王国直至第三中间期及此后托勒密-罗马时代的陶器遗存[9](P.115),进一步佐证了埃及文献中这些反复浮现的零星映射。

图4 王后克利奥帕特拉一世名与托勒密时期的“迷宫”铭文(22)资料来源于W.M.Flinders Petrie,G.A.Wainwright and E.Mackay.The Labyrinth,Gerzeh and Mazghuneh,Plate XXXVIII。

但无论如何,相较于古典作家的反复描摹,来自埃及本土的材料显然是高度碎片化乃至“讳莫如深”的,几乎构成了某种程度上的“除忆”:在被认为是古代埃及乃至人类历史上最早的“地图”——《法雍之书》中,这座高度重要的庞大建筑群甚至被“选择性地忽略”了。这似乎意味着,在哈瓦拉大神庙长期存续的历史事实与极端匮乏的考古发现之间,仍旧存在着相当大的张力,并由此彰显出以“东方想象”为核心的整个学术进路难以避免的巨大困难。(24)在“地图性”文献中寻找“迷宫”,亦是该进路的具体体现,相关学术史背景之梳理详见下文。一言以蔽之,当古典作家以其基于自身文化背景的“迷宫”视阈考察埃及范式或是现代西方考古学家由此而展开所谓“科学性”探研之时,与其说他们是在进行一种发现或回溯,毋宁称之为一种高度异化了的发明与重构。所谓“消失的‘迷宫’”命题本就预示着这种滋长自古典并由现代性强化了的根本性张力:哈瓦拉的建筑群只不过是“第一座‘迷宫’”,真正具有“价值”的是其与克诺索斯迷宫的承续关系和那震撼千秋万代的奇观,至于所谓的“埃及‘迷宫’”本身究竟有何价值和意义,则根本无关紧要。(25)当然,希罗多德可能是某种特例。但有意思的是,恰恰是这位对埃及抱有极大好感的古典作家根本性地奠定了整个西方世界对于东方的认知。相关研究参见李猛《西学与我们的“西方”》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2017年第4期;张新刚《古希腊思想通识课:希罗多德篇》,长沙:湖南人民出版社,2022年等。于是,作为本体的古埃及文明反而成了“他者”,变为现代学者笔下冰冷的“木乃伊”。但是,“陶器毕竟不是人本身”,作为载体的建筑与纸草亦非古埃及世界的全部。更为重要的是,恰恰是为西方与现代线性时间观所取代的循环视阈及其神话,为以埃及为代表的整个古代世界进行了至关重要的奠基。因此,神圣而非世俗、永恒而非郁切、回溯而非前瞻才是在以多元承载物为表象的埃及世界中更气质独具的根本关切;而要真正走进阿蒙涅姆哈特三世所构建的这一神圣世界,则必须结合不同载体,将所谓的“地图”与“迷宫”一并纳入考察,从而揭示出其中暗藏的记忆空间。

二、作为圣显的载体——《法雍之书》中的存在与缺席

自拜因里希(Horst Beinlich)从泰布图尼斯神庙图书馆(Tebtunis Temple Library)[13](PP.25-56)中整理并翻译出长达十米有余的《法雍之书》纸草卷以降,学界对其所产生的热情便从未消减。这不仅因为《法雍之书》是古埃及历史上鲜有的高度近似于现代定义的“地图”[14](P.76),更因它所描述的地区与“消失的‘迷宫’”之间存在着颇为微妙的关系[15](P.197)。奥康纳(David O’Connor)便指出,尽管这一纸草文献创制于托勒密-罗马时期,但是其内容展现的完全是埃及传统中的诸多元素,并未过分受到希腊或罗马文化之影响。[14](P.69)实际上,对于法雍地区而言,最主要的历史时段即是临近首都伊特-塔维(ITi-tAwy)的中王国中后期与受到大规模开发的托勒密-罗马时代。结合这一史实以及《法雍之书》的绘制特点,几乎可以认为它实际上在相当程度上保存了以十二王朝时代为核心的相关文化记忆。换言之,在这份唯一与“迷宫”几乎同时段的“地图”上,似乎无论如何都应当存在指向前者的意象,进而能按图索骥,破解“‘迷宫’疑难”。然而,事实却适同此愿相违:在《法雍之书》中,“迷宫”恰恰是完全地“缺席”了;这把唯一的“钥匙”,反而徒增了疑难。(26)参见W.Pleijte.Over Drie Handschiften op Papyrus bekend onder der titels van Papyrus du Lac Moeris du Fayoum et du Labyrinthe;John Tait.“The ‘Book of the Fayum’:Mystery in a Known Landscape.” p.197等。上述二者间的密切联系自然毋庸置疑,所谓“疑难”的出现便正反映出传统进路的核心问题。在此意义上,《法雍之书》的困难恰恰是“迷宫”疑难的延长线,而要彻底厘清这一系列谜题,就必须从“迷宫”在《法雍之书》中的“缺席”入手,重新回到古埃及人对于自身世界的理解之中。

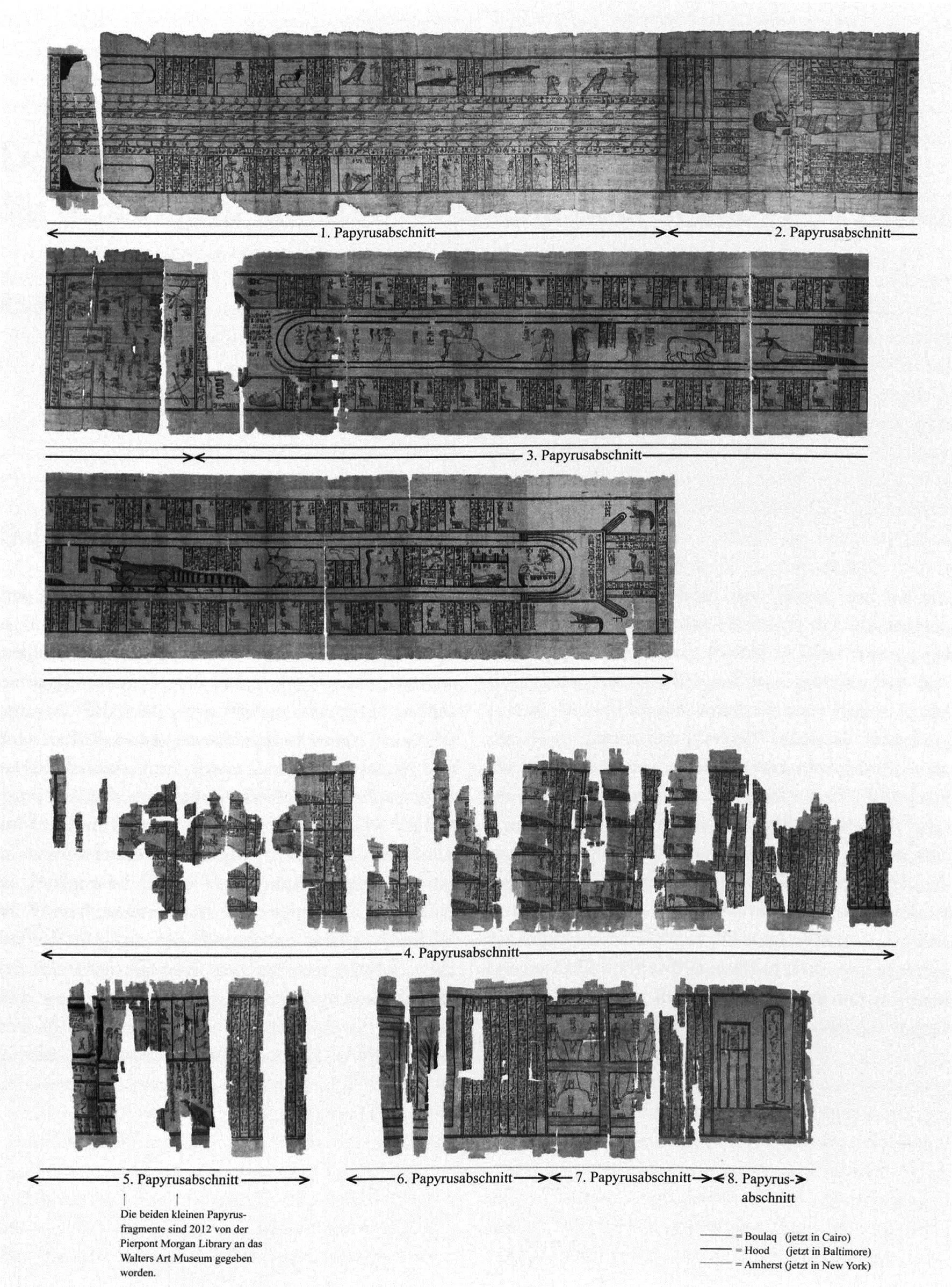

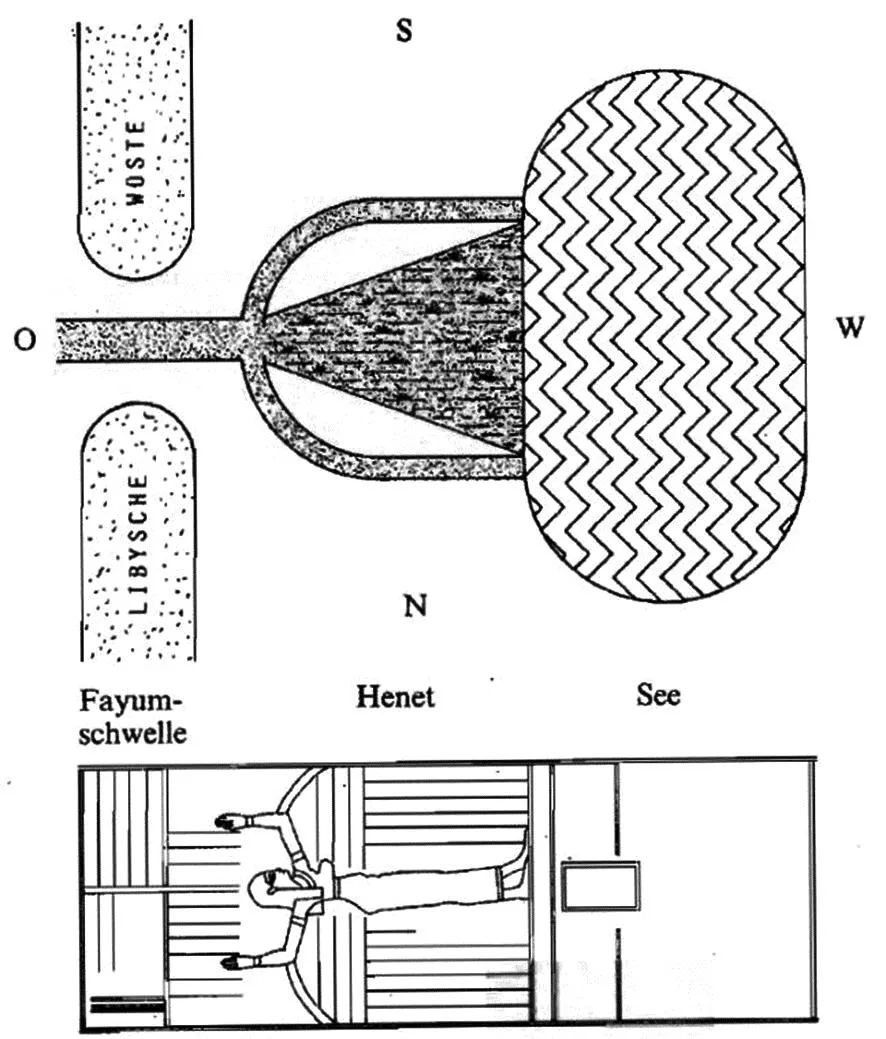

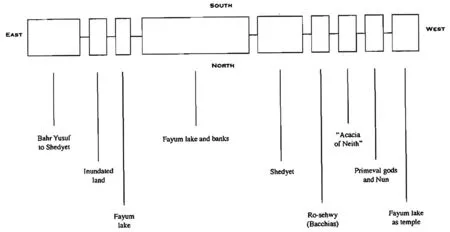

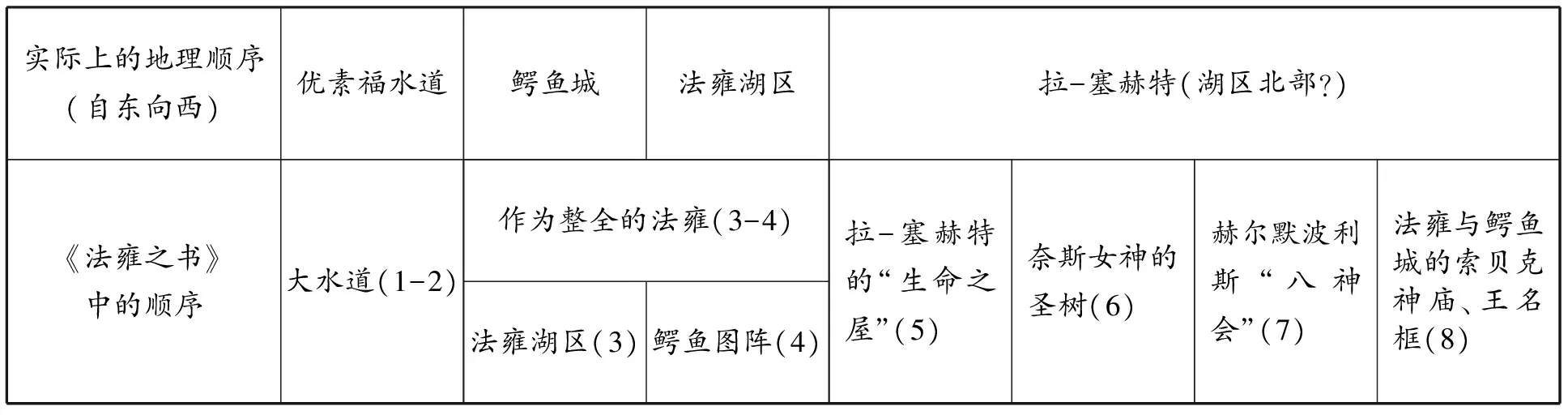

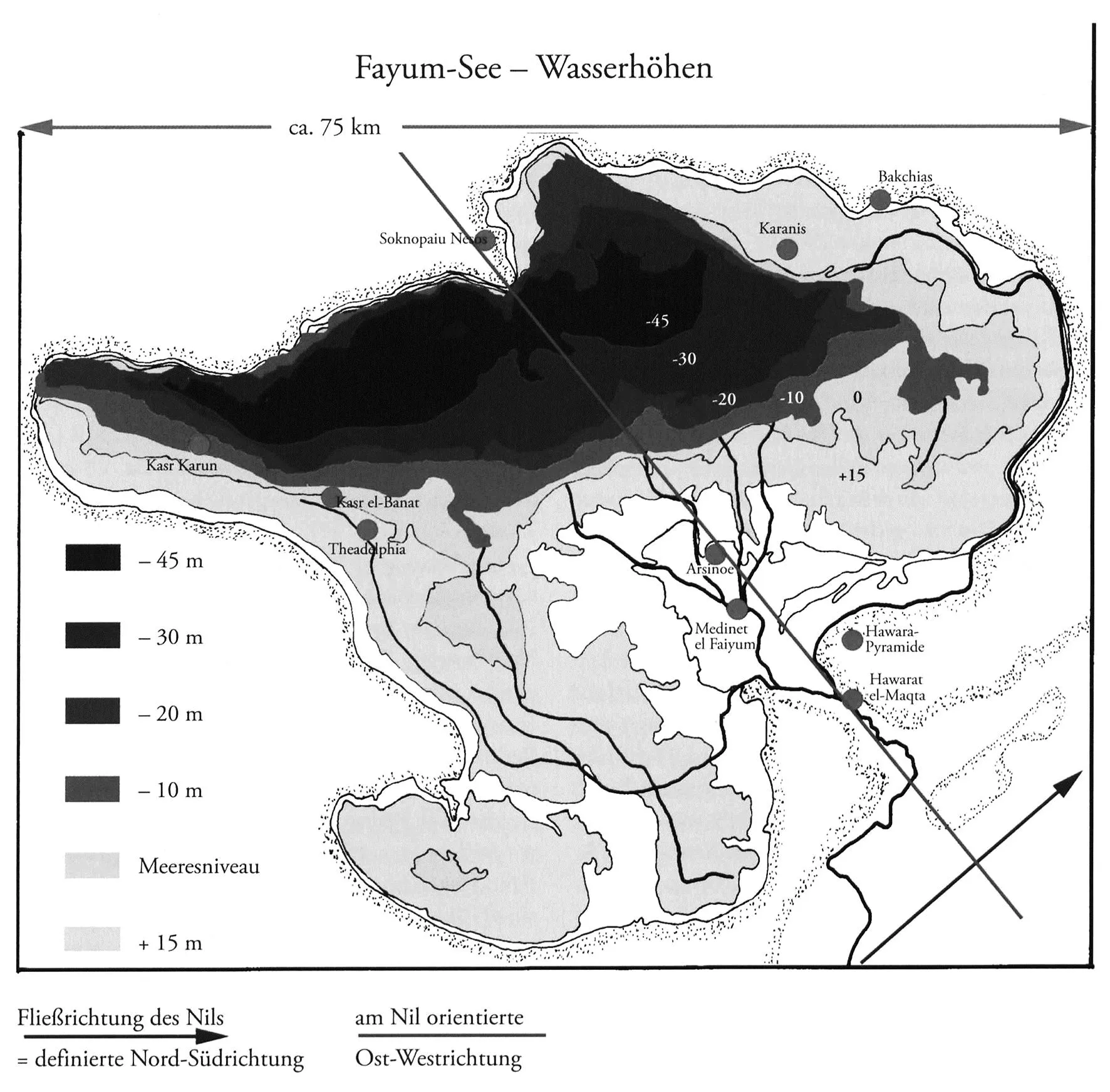

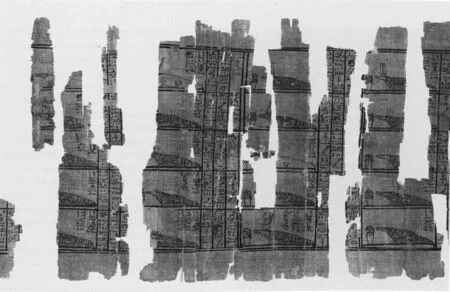

根据拜因里希的整理,《法雍之书》一共分为八个主要部分(见图5)[16](P.77),前四部分重点体现了自“大水道(mr wr,第一、二部分)”到“作为整全的法雍(Fayum as a whole,第三部分,包括第四部分的‘鳄鱼图阵’)”的神话性地理场域;第五到七部分分别描绘了拉-塞赫特的“生命之屋”(das Lebenshaus von Ra-sehet)、奈斯女神的圣树(der Ort”Akazie der Neith“)与赫尔默波利斯(Hermopolis)“八神会”;全卷结尾处(第八部分)则以朴素长方形指代法雍,并在上方绘制了鳄鱼城(Crocodilopolis/SDt/Medinet Fayum)的索贝克神庙,二者右侧则是写有“拉(Ra)、奥塞里斯(Wsir)、荷鲁斯(Hr)、法老(pr-aA)”的垂直王名框。(27)参见Horst Beinlich.“Das Buch vom Fayum.”S.36 &66;David O’Connor.“From Topography to Cosmos:Ancient Egypt’s Multiple Maps.” pp.70-71;John Tait.“The ‘Book of the Fayum’:Mystery in a Known Landscape.” pp.188-195等。通过与法雍地区实际地理状况的比对,拜因里希指出,《法雍之书》第一、二部分中的“大水道”就是现实中连接尼罗河与法雍的优素福水道(Bahr Yusef),并且是经由泛滥女神(MHt-wrt)(28)参见Horst Beinlich.“Das Buch vom Fayum.”S.43;Adolf Erman und Hermann Grapow hrsg.Wörterbuch der gyptischen Sprache,Zweiter Band.Leipzig:J.C.Hinrichs’sche Buchhandlung,1928,S.122。手臂所导引出的两大汊流最终多支并注而入法雍(见图6);而第四部分中的“鳄鱼图阵”便是同在现实地理意义上位于法雍地区中心的鳄鱼城;绘有生命之屋的拉-塞赫特则被拜因里希认为“一定在法雍湖泊的北岸”,邻近一座希腊名为巴基阿的城镇。(29)参见John Tait.“The ‘Book of the Fayum’:Mystery in a Known Landscape.” pp.192-195;David O’Connor.“From Topography to Cosmos:Ancient Egypt’s Multiple Maps.” p.70。同样是基于这一范式,奥康纳在其论著中更为明确地绘制了附带方位坐标的《法雍之书》示意图(见图7)。[14](P.71)

图5 拜因里希所制《法雍之书》分部示意图(30) 资料来源于Horst Beinlich.“Das Buch vom Fayum.” S.77。

图6 《法雍之书》第二部分与实际地形简图的对照(31) 资料来源于Horst Beinlich.Das Buch vom Fayum,zum Religiösen Eigenverständnis einer gyptischen Landschaft:Textband.S.85。

图7 《法雍之书》与法雍实际地理方位的对照(32) 资料来源于David O’Connor.“From Topography to Cosmos:Ancient Egypt’s Multiple Maps.” p.71。

但是,设若按照这一假定,事实上依然会出现大量无从解释的疑难。首先,如果按照由东向西(34)即图8中与尼罗河流向(蓝紫色箭头)平行的粉红色直线所示方向。的展开路径,依次呈现的区域理应是优素福水道、鳄鱼城、法雍湖区和拉-塞赫特等地;然而,《法雍之书》中的实际顺序却显得格外“混乱”,不仅鳄鱼城与法雍湖区的顺序发生了置换,且在全卷最后还再次单独出现了被明确标注为“鳄鱼城索贝克神庙”的图像(见表1)。其次,更令人深感困惑的是,本应位于优素福水道分汊之始——亦即拜因里希所称为泛滥女神所象征处——哈瓦拉的那座闻名遐迩的“迷宫”建筑群却似乎被《法雍之书》的作者直接忽视了,就好像完全“消失”了一般。(35)早期学者虽对此多有讨论,但实际上仍然没有跳脱出拜因里希所代表的“地图”范式,因而很难自圆其说,也缺乏具体考古材料的支撑。相关论述可参见W.Pleijte.Over Drie Handschiften op Papyrus bekend onder der titels van Papyrus du Lac Moeris du Fayoum et du Labyrinthe等。这似乎意味着,即便是这幅高度近似于现代概念的所谓“地图”,实则依旧与其标签式定义间存在着相当大的张力。

表1 拜因里希范式下《法雍之书》各章顺序与实际地理面貌间的差异

图8 法雍地区水文情况图(33) 资料来源于Horst Beinlich.“Das Buch vom Fayum.” S.30。

就《法雍之书》本身而言,以所谓地理形式展现的“法雍”其实根本上是一种“神圣景观(sacred landscape)”[14](P.70),而卷中被视作“地域象征”的神祇,也绝不是高度程式化了的地理名片——恰恰相反,神圣才是这幅“地图”真正的核心与目的,而非徒有其表之手段。《法雍之书》第一部分的附文便明确提及:

与此同时,这一“大水道”两侧所描绘的,正是包括拉、索贝克、伊西斯(Ast)等在内的神祇序列。[16](PP.38-41)《法雍之书》还进一步解释,因为该处“是八神会(Ogdoad)之地:拉居住于斯;奥塞里斯在此安息;那西方之人亦如是长眠”。不仅如此,拉神甚至还常在这一福地“游泳”。(37)参见Horst Beinlich.Das Buch vom Fayum,zum Religiösen Eigenverständnis einer gyptischen Landschaft:Textband,S.148-151;John Tait.“The ‘Book of the Fayum’:Mystery in a Known Landscape.” p.190。

虽然拜因里希和泰特(John Tait)等学者一致认为画在大水道两侧的诸神皆指代其圣地,但正如前所述,这一说法同样是相当弱的。例如,在《法雍之书》第一部分中以母牛形象出现的伊西斯被描绘在了纸草卷的上半部分,即所谓地理意义上的优素福水道西南岸,且距离法雍地区较远[15](P.185);但是,伊西斯的崇拜中心阿特费(Atfih)却远在尼罗河东岸。同样的,《法雍之书》似乎也完全“忽略”了这条古埃及世界中唯一的“河(itrw)”。[15](PP.189-191)此外,如果联系到上述序列中的其他神祇及其传统圣地所在位置,这一与现实地理方位间的“混乱”情形依旧是显而易见的。因此,即便诸神的位序在某种意义上确实暗喻着其具体崇拜中心,但诸多逸出此“正轨”的迹象皆表明,这或许并非《法雍之书》所希冀展现的全部,甚至不是其重心。

与以“地图”作为既定程式并将卷中众神带入其中的“现实”意义相比,神的出场本身可能更值得关切——这便由第七部分集中出现的“八神会”而得到了印证。事实上,即便是在传统解释中,第六部分以后的两大板块也很难被赋予相应的现实地理意义(如表1所示)。如上所述,第八部分中独立于所谓“鳄鱼城”图像(即第四部分)而出现的鳄鱼城索贝克神庙甚至还成为了一个难以解释的“麻烦的重复”。然而,倘若从神圣体系和文本本身的角度出发,全卷最后两部分或许恰恰是反观整部《法雍之书》的钥匙——其用神话化方式所总结的《法雍之书》正是一个完整的神话“文本”。一方面,法雍地区最为重要的神祇索贝克与其所在的核心城市鳄鱼城毋庸置疑象征着“作为整全的法雍”,而分立于其两侧的“八神会”图像与其中最重要的数位神祇及人王“法老”在王名框中的文字化表达则意味着,古埃及文明中的上述核心元素已然与法雍的特质和谐地融为了一体,象征着彼时法雍一地的显赫地位。另一方面,这也同时表明,它们所总结的此前全部内容,同样是在相当程度上基于此等宇宙观(cosmology)的,即以法雍作为整个埃及世界的缩影,或者说,法雍所代表的,就是整全的埃及及其观念世界本身。

正如附文所指出的一般,在古埃及人的观念中,“西方”是永福来世之象征,而法雍地区则正是尼罗河西岸一片绝无仅有的广袤绿洲。这一得天独厚的地理优势为其建构“圣域”奠定了先天优势,从而得以顺理成章地化身为独一无二的“福地”。因而,《法雍之书》在其表面借用并加以展现的“地图”特性之下,实际上是更为深刻“思想实验”或某种“隐性进程(covert progression)”[18],以“应然”而非“实然”作为依归。换言之,与阿蒙涅姆哈特一世“复兴”所代表的“创世工作”相似,《法雍之书》同样可视作一本以地理形态所展现的知识汇编(onomostica)[19],众神本身就代表着神圣的高级文化(high culture)[20],而法雍恰恰是其载体。不过,与传统的记忆保存方式不同的是,《法雍之书》真正实现了“世界”的再造,即严格意义上的“创世”:法雍的地理空间既被神圣化了,也进而指向了那个被重新整合起来的世界秩序。于是,作为建筑实体的“迷宫”和尼罗河景观的缺席、大水道两岸“圣地序列”的紊乱与鳄鱼城的二元分割也便不难理解了:诸神是被有机地结合在了这一微缩的埃及中,且既然是超越所谓“现实(reality)”的思想实验,那么是否“属实”也便不再重要了。在此意义上,过于切近的“真”或许才是真正的“不实”[21](PP.266-278);而正因与现实之间所存在的距离,《法雍之书》中的圣域体系及其“地理”要素方能格外真切地作用于古埃及人的观念世界之中。

因此,在上述神圣秩序中具有极端重要性,甚至可以一己之身象征整个法雍的鳄鱼城及其索贝克神庙,也就并未仅仅指向其本身;被传统解释指认为鳄鱼城而极富内在张力的第四部分“鳄鱼图阵”或许亦是如此(见图9)。换言之,《法雍之书》的第三、四部分其实很难被真正分割开来,即便将后者理解为鳄鱼城,这一意象之于法雍的中心地位亦使其在事实上无可避免地融入了“作为整全的法雍”,或者说,它就是这种整全性本身——即在前三部分通过所谓具象化的方式表现了其地理结构以后,《法雍之书》旋即转向了更富抽象意涵的神圣视阈。如上所述,即便是在前三部分中,“法雍”其实也是作为微缩的埃及世界而出现,将尼罗河狭长流域内面相多元的神圣空间高度集中地统合在了一个较“小”的载体之中。到了第四部分,以各不相同的索贝克形象标识其所代表之“诺姆(spAt)”的鳄鱼图阵更是完全指向了微缩的埃及而非狭义的法雍,明确表明了其“世界性(cosmological)”意涵。

图9 《法雍之书》中的“鳄鱼图阵”(38) 资料来源于Horst Beinlich.“Das Buch vom Fayum.”S.65。

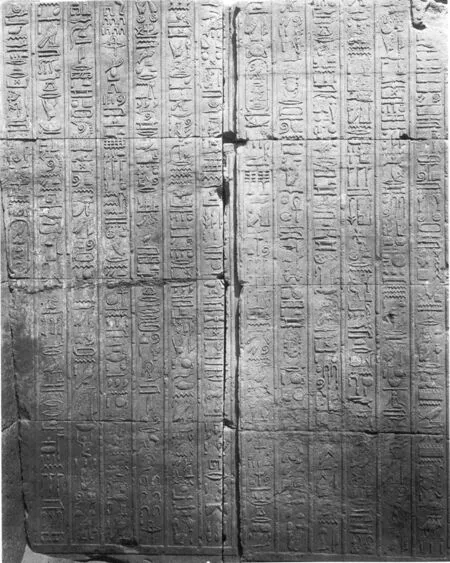

无独有偶,这一高度独创性的表达体系,却与哈瓦拉大神庙中的考古发现惊人地吻合了(见图10)。在阿蒙涅姆哈特三世金字塔的东南角,皮特里发现了一块雕有鳄鱼像的巨大石灰石,他认为这有可能是代表埃及不同地区的圣鳄序列的一部分,并曾被并排立于圣坛或是高石桌之上。除此以外,在金字塔北侧所遗留的罗马时代石灰窑中,同样也发现了刻有指向异质性地域之索贝克名的石灰石板,如“索贝克治下的卡乌(Khau)”“索贝克治下的梅瑞特-奈特尔(Mert-neter)”“索贝克治下的巴乌(Bau)”等——这即与《法雍之书》中的鳄鱼图阵高度一致。[1](PP.31-32)在此基础上,哈瓦拉大神庙或许便成为了《法雍之书》的某种物质性投射,并以“整全”的形式“出席”于前者之中。换言之,《法雍之书》中恰恰凝结着“迷宫”神话背后真实的意义之网——我们大可以想见:在这座所谓的“迷宫”中,圣鳄序列恰恰是《法雍之书》内鳄鱼图阵的物质形态,而后者的其他部分又由一些已然消失的庙宇结构或具象载体得以体现,并最终被重新凝结于经典文本的叙事之下。

图10 皮特里发现的哈瓦拉圣鳄序列(39) 资料来源于W.M.Flinders Petrie,G.A.Wainwright and E.Mackay.The Labyrinth,Gerzeh and Mazghuneh,Plate XXVII。

与此同时,古典作家的记述也为此提供了某种见证。在《地理学》中,斯特拉博即指出,在这座“由许多宫廷组成的大宫殿”中,其“宫廷的数量与古代诺姆的数量相同”。(40)斯特拉博《地理学》,第1166页。中译据原文有所改动,下同。紧接着,他还进一步记载道:

据说宫廷的数目是按照惯例,按照每个诺姆与其男女祭司的地位而建造的,以便各诺姆为诸神举行祭祀和奉献礼物,对最重大案件作出判决。每个诺姆都必须到指定给它的大厅去。[6](P.1167)

这意味着,即便是在最现实的意义上,这一神圣王权载体所具有的世界性因素依然是相当强的。不仅哈瓦拉遗址中出土的圣鳄序列残片,实际上就连这座大神庙本身也都是高度宇宙论式的,是以鳞次栉比之庙宇指代着埃及各处,并由此共同成为了整个埃及世界之投射——这正是《法雍之书》同样旨在建构的神圣理念。事实上,斯特拉博对于“迷宫”建材的讨论更能进一步说明问题之所在。他写道:

令人惊奇的是每个大厅的屋顶都是一块大石头做成的。而地下室的宽度同样也可以用一块巨大的石板盖住,在任何地方都没有使用木料或者任何其他的材料。[6](P.1166)

上述记载,亦得到了希罗多德等亲历者的旁证。(41)参见第一节开头所引文等。劳埃德(Alan B.Lloyd)指出,在古埃及建筑中,只有纪念性建筑(mortuary installations)与神庙是全石质的,其他的则或多或少会辅以泥砖。因此,哈瓦拉“迷宫”既不可能是宫殿,也不会是司法机构。他认为,紧邻金字塔的地理位置使其更可能是兼具祭庙(mortuary temples)与神庙(divine temples)功能的综合性建筑群,作为以金字塔为核心之墓、庙体系的一部分而发挥功用。[22](PP.93-96)但事实上,与传统的金字塔建筑群不同的是,规模庞大到令人瞠目结舌,甚至远远盖过其所“辅弼”之金字塔的哈瓦拉大神庙显然彰显出了阿蒙涅姆哈特三世更为高远的野心:将神圣王权、法雍地区的索贝克崇拜与整个埃及世界融为一体,重新敉平古王国王权崩溃以降遍及埃及社会诸层面的深刻张力,重新创造一个崭新的、法雍化了的“世界”。在这个世界中,索贝克是统御一切信仰的信仰,不仅在世俗和现实的意义上整合着埃及各处,而且还通过法雍这一载体,将关乎世界的想象首次具象化、实体化、正典化,从而深入每一个人的内心,影响着每一个人的生活方式。

正因如此,现存唯一刻有部分《法雍之书》之处,也恰是索贝克神的另一个崇拜中心科穆波(Kom Ombo)。(42)参见Horst Beinlich.“Das Buch vom Fayum.” S.33;John Tait.“The ‘Book of the Fayum’:Mystery in a Known Landscape.” pp.183-202等。科穆波的铭刻可能更晚,乃在提比略时代。参见Horst Beinlich.Das Buch vom Fayum,zum Religiösen Eigenverständnis einer gyptischen Landschaft:Textband,S.64。但与科穆波神庙不同的是,哈瓦拉大神庙不是镌刻了这一纸草文书(见图11),而是本身就是整个《法雍之书》所绘世界的物质投影,并整全地贮存在后者所建构的神圣空间之中,与其偕同作为圣显的载体,最终实现了此等想象性重构。一言以蔽之,“迷宫”就是物质化了的《法雍之书》,而《法雍之书》也即是文本化乃至“正典化”了的“迷宫”,二者皆体现了中王国末期古埃及人围绕法雍地区所构建的神圣景观与世界想象,是同一理念的不同载体。

图11 科穆波神庙中的《法雍之书》(43) 资料来源于Horst Beinlich.“Das Buch vom Fayum.” S.33。

然而,极其匮乏的传世史料状况,或许也暗示了上述理想背后的历史悲剧,亦即其“消失”之“迷”。事实上,正是在“索贝克家族”(44)阿蒙涅姆哈特三世以降,诸埃及国王纷纷以索贝克为王名,构成了十二王朝末期与整个十三王朝的王族世系。的统治下,这一短暂的宗教热情很快便随着戏剧性的政治逆动走向了没落。到了分裂割据的第二中间期,昔日受万人景仰之圣域更是如《伊浦味箴言》所写,全然沦为了频仍兵燹之牺牲,再未重拥旧日的荣光。而这一悲剧性命运事实上亦与整个古埃及文明的历史进路深刻连结。在古典时代崩溃以后的新王国时期,重新整合的埃及似乎再次焕发对于神圣王权及其世界之肯认,并首次建立了真正实质性影响地中海世界的“帝国”。但正是在这一“世界”日渐溢出传统边界的过程中,“古典时代”所作出的重构努力便在根本上被消解了。到了克利奥帕特拉七世以自刎终结整个“帝国”野心之时,其为小恺撒所建的丹德拉(Dendera)神庙也便成为了整个埃及之世界(Egyptian World)的终点。不过,当现实的埃及文明冉冉行暮之际,其对于“世界”与死后世界的想象却不仅从未停止,甚至还在承续哈瓦拉“迷宫”所创制之先河的同时走向了一个新的高峰。一方面,自第二中间期以降,在喜克索斯人的冲击之下,埃及人逐渐将既有的“异邦人”图景精细化,不仅衍生出对于“亚洲人”更为复杂的认知,还进一步将分化的利比亚、努比亚乃至新兴的克里特(Kftyw)、“海上民族”等族群扩充进了其世界体系之中。(45)参见John Van Seters.“A Date for the ‘Admonitions’ in the Second Intermediate Period.” pp.16-17;Donald B.Redford.Egypt,Canaan and Israel in Ancient Times.Princeton:Princeton University Press,1992,pp.247-250等。同时参见王怀轩《古埃及人对“海上民族”的认知》,《丝路文化研究》,2022年第7辑,第62-93页。这固然与新王国时期的帝国范式不无联系,但这一“帝国”的前提恰恰是因为其所处世界是高度神圣的,所以神圣才有可能是属于世界的。(46)阿斯曼即指出:“代表亚洲世界的这一新内涵保证了异族事物如今能够被转译于某种本土语境之中。异邦人不再仅仅被简单地认为是混乱之属而不可理喻;他们现在业已被视作‘他者’的实例,而得以放诸(潜在的)亦敌亦友之考虑当中——要么征之而为臣,要么盟之以姻亲。彼时的埃及人或已直接崇奉异邦诸神,或将其与既有神祇加以连结,如喜克索斯人的巴尔神(Baal)即等同于埃及人的塞特神。新王国的世界图景不再把埃及的‘秩序’与异邦人的‘混乱’之间理解成非此即彼的关系,而是化异邦人于太阳神所创造的世界之内了。”参见Jan Assmann.The Mind of Egypt:History and Meaning in the Time of the Pharaohs.trans.Andrew Jenkins.New York:Metropolitan Books,2002,p.200。因此,在相当程度上依赖于世俗武功的帝国扩张中,具有奠基性意义的依旧是其对于圣域之重构。[23]而这也体现在了法老时代诸王对阿拜多斯(AbDw)等圣地的回归,以及底比斯卡纳克神庙的勃兴之上——新王国时期同样与传统拉神结合的地域性阿蒙神(Imn)正是这一崭新重构的核心,而这也便成为哈瓦拉“迷宫”与《法雍之书》所创范式在新时代的“复活”——一种信仰、一个帝国、一位君主。(47)一如瓦西列夫(A.A.Vasiliev)对查士丁尼的著名论断。参见A.A.瓦西列夫《拜占庭帝国史(324—1453)》,徐家玲译,北京:商务印书馆,2019年,第231页。通过阿蒙涅姆哈特三世的“法雍世界”,我们显然已经触及了“帝国”理念更深刻的内涵,这不啻是帝国时代之嚆矢。事实上,无论是新王国时期的阿蒙-拉,抑或是“后帝国时代(Post-Imperial epoch)”的普塔(PtH)创世[24](P.xii),乃至埃赫那吞(Ax-n(y)-Itn/Akhenaten)的定阿吞(Itn)于一尊,皆是以多元的象征载体不断重现着“神圣”——甚至连处于异质性文化语境的古典作家亦深受其所影响,并由此奠定了“东方想象”的重要基础,变相展现了潜藏的圣域。另一方面,对于“世界”的想象亦渗入了来世之中,并以奥塞里斯崇拜为中心,开启了古埃及“死亡学”的一个新的纪元。以中王国时期的棺椁铭文为嚆矢[25],古埃及人有关来世图景的描摹亦愈发完善,并在新王国以降臻于巅峰,出现了诸如《亡灵书》《来世之书》《门之书》《冥世之书》等丰富多样的墓葬文献(48)参见Raymond O.Faulkner,Ogden Goelet,Carol A.R.Andrews,J.Daniel Gunther and James Wasserman.The Egyptian Book of the Dead:The Book of Going Forth by Day.San Francisco:Chronicle Books,2015; 颜海英《丹德拉神庙与〈亡灵书〉》,《古代墓葬美术研究》,2017年;颜海英《〈来世之书〉中的复活仪式》,《外国问题研究》,2016年第2期;颜海英《神圣时空下的文化记忆:〈冥世之书〉与奥塞里斯秘仪》,《外国问题研究》,2020年第3期等。,以神秘知识或高级文化的形态共同呈现出更为立体的死后世界,并将现世与彼岸之世界图景连结为一,深刻安顿了古埃及人的心灵秩序。在此意义上,虽然阿蒙涅姆哈特三世围绕索贝克展开的圣域重构未能长存于世,但其以“世界”为视阈所开创的圣显范式,却极为深远地影响了古埃及文明的历史轨迹及其最终命运。

当然,也正因如此,作为昔日圣显载体的“迷宫”,也便不可避免地被后世之频仍重构所取代了。换言之,当法雍的索贝克为底比斯的阿蒙、埃赫塔吞(Axt-n(y)-Itn/Akhetaten)(49)即今阿玛尔纳(Amarna)。的阿吞等所置换以降,高度附着于这一意义之网的“法雍世界”遂不尽重要了。这便是因为,哈瓦拉的大神庙是作为圣显的载体而非神圣本身存在——如同金字塔与诸神庙一样,如若只有冷冰冰的建筑外壳,便无以成其为神圣。只有在特定的圣显语境之下,这一高具地域特性却又以“世界”自相回护的重构载体方能意义独具,而一旦新的神话继而回归,层累之下的“过去(the past)”不过是一个已然潜滋暗长之“异乡(foreign country)”。(50)参见David Lowenthal.The Past Is A Foreign Country.Cambridge &New York:Cambridge University Press,2015;Ian Hodder and Scott Hutson.Reading the Past:Current Approaches to Interpretation in Archaeology.Cambridge &New York:Cambridge University Press,2003。毕竟,每个王朝有每个王朝的神话,每个时代也需要有自己的信仰,具体的载体无限分化,但业已神圣化了的世界本身却得以永存。由此,褪去神圣性的哈瓦拉大神庙遂沦为了罗马人的采石场,徒有其表的宏伟外观亦使其幻化而成异邦人笔下的“迷宫”,并随着古典文明的终结而“消失”了——这或许就一如雪莱(Percy Bysshe Shelley)面对门农巨像时所写:

我是万王之王,奥斯蒂亚斯/

功业盖世,强者折服/

此外,荡然无物/

废墟四周,唯余黄沙莽莽/

寂寞荒凉,伸展四方。[26](PP.326-327)

正像那掩盖在黄沙之下的“万王之王”一样,哈瓦拉“迷宫”在现代考古与《法雍之书》中似是而非之缺席与确乎其然的在场,也便不尽矛盾了:当哈瓦拉圣域在时移世易中湮灭无存之际,《法雍之书》便隐晦地留贮了这一母题,并为理解索贝克治下的埃及世界提供了一束熹微的亮光。

三、结语:“永恒回归的神话”

如同克诺索斯宫殿所遭受的“毁灭性修葺”一般,对于埃及“迷宫”的考古同样包裹在这样一种“复古”情结之下。伴随着古典的和现代的“神话”,古代埃及人自身的神圣场域却日渐变得模糊不清。事实上,材料的复杂性恰恰揭示出了历史事实的复杂性,而这种差异则绝非孤例,甚至往往构成了释读早期文明及其记忆空间的关键契机。与《法雍之书》中“迷宫”的“缺席”乃至“消失”不同,拉美西斯三世(Ra-msi-sw HqA-Iwnw)的美迪奈特·哈布(Medinet Habu)神庙中留存着同时代有关“海上民族”几乎唯一的记载。这一铭文不仅刻录了“海上民族”侵犯埃及并被最终击败和遭到安置的“历史”,甚至还对其具体所属之“民族”进行了极为详尽的描述。但与精细记载相对的,却是考古发掘中有关“海上民族”的物质遗存寥寥之现状,这也进而成为了后世历史认知与研究中的一大困难。[27]此外,在古埃及国家与王权缘何发轫的探研中,不同的历史性材料亦提供了诸如“美尼斯”“纳尔迈”“蝎子王”“鲶鱼王”等相异版本,展现出了观念与“现实”之间的张力与耦合。只有真正解决这些所谓的“疑难”,古代世界的面貌才能有所显露。

另一方面,对于古埃及人的神圣文本而言,《法雍之书》当然不是某种特例,这些关乎世界与人本身、指向终极关怀的“秘传知识”通常有着不同的抄本乃至异质性载体。[28]但是,一如《冥世之书》与奥塞里斯秘仪[29]、荷鲁斯之眼的仪式本质等,神圣文本的不同“载体”间并非简单的复制或誊抄,具体的仪式、实体化的神圣空间往往构成了它们的“粉本”和源流,甚至具有超越字面意义的本质性内涵。在《法雍之书》中,我们同样看到,所谓“正典化”的文本恰恰是建立在具象的神圣时空与世界想象之上的;作为“经典”的文本不是结果,而只是一种特殊的载体,它所构筑的也并非抽象的“神话”,而恰恰是最具体的、与每个人息息相关的理念:古埃及人试图通过最浅白而形象的媒介传达出流溢自高级文化的观念体系。这就意味着,对他们而言,所谓的“正典”可能本就是“分殊”的[30],不仅是文字、图像等“超级符号”,物质世界本身就是神圣的,甚至是第一神圣的。因此,对这一“粉本”的再发现也就构成了对“正典化”神话的超克。[31]与此同时,在“正典”传统不断再造的过程中,古埃及文明也便得以完成其“复兴”与“重生”[19],并在漫长的后帝国时代实现自身的内在化,融入一个更加多元包容的地中海文明圈。

于是,这些频繁出现的疑难或许意味着,只有直面并体切历史长河中那些“永恒回归的神话(le mythe de l’éternel retour)”[32],将异质性材料与多元化的现代学科相结合,方能弥合由单一视野所导致的必然阈限,进而对探求古代世界高度复杂的历史图景有所助益。在此意义上,即便“过去即异乡”,“异乡”却并不意味着“陌路”。文明的过去与现在,事实上是高度贯连的,一如神话的永恒回归,既往的文化记忆也不断地影响着当下世界历史的发展理路。对于人类文明的母体之一的古埃及文明而言则更是如此:当面对这一全人类共同的“异乡”时,没有人能够真正地置身事外。也同样是出于这一因由现代性与“世界终结”所致的深刻张力,或许唯有跳脱出程式化的偏见与误读,才能更好地回归于当时人观念之“现实”,从而揭橥具有“古代智慧”的关怀与镜鉴,并由此以真正“世界性”之视阈更为平和而温存地直面我们时代的命运。