环境之痛,企业之伤:高管早期环境污染经历对企业盈余管理影响研究*

• 曾春影 卜令通 和 欣 茅 宁

(1 广西师范大学经济管理学院 桂林 541004;2 中华人民共和国审计署人事教育司 北京 100037;3 南京财经大学管理学院 南京 210023;4 南京大学商学院 南京 210008)

1.引言

作为会计理论和公司治理研究的重要内容,企业盈余管理行为一直是实务界和理论界持续关注的热点问题。盈余管理是管理层有目的地干预对外财务报告,以误导利益相关者对企业基本业绩评价的披露管理行为(Healy&Wahlen,1999),其目的在于获取某些私人利益,因此盈余管理被学者普遍认为是一种不道德行为 (Choi&Pae,2011)。为了降低或者抑制企业的盈余管理行为,企业设计并执行各种治理机制和监督机制,但企业盈余管理行为仍然无法完全被制度抑制。其原因在于,盈余管理行为的实施主体是企业CEO,该行为受其个人心理特质影响,而且具有一定程度的惯性,较难被外在制度化的因素影响和改变(陈冬华等,2017)。

微观心理层面,学者从CEO的心理特质,如过度自信、自大、自恋和道德品性等角度探讨其对企业盈余管理的影响(何威风等,2011;Buchholz et al.,2020)。鉴于直接衡量CEO隐性心理特质的难度,部分学者将生物学和心理学的研究成果引入财务领域,探讨CEO的过往经历对其心理特质进而对企业财务行为的影响。现有文献中学者关注到CEO的从军经历、财务工作经历、学术经历、海外经历、贫困经历等对企业盈余管理的影响(权小锋等,2019;林晚发等,2019;徐铁祥和郭文倩,2020)。值得注意的是,CEO在其过往经历中受到环境的影响是多方面的,因而某一经历可能塑造CEO多种心理特质,进而对企业的盈余管理行为产生综合影响(曾春影等,2020)。

自然生态环境是对人的心理特质有决定性塑造作用的最早期、最直接的因素(Allen et al.,2019)。 环境心理学研究领域的学者从自然连接视角,开展了环境污染对个体的心理状态和行为的广泛研究,这尚未引起财务研究领域学者的广泛关注。心理学研究发现,环境污染会影响个体的荷尔蒙水平,进而影响其跨期决策模式,使其更加关注短期而忽略长远利益 (Li et al.,2017)。同时,环境污染也会增加个体的焦虑水平、激进程度和对外在制度的忽略等心理特质(Burkhardt et al.,2019),以上心理特质都与盈余管理行为密切相关。烙印理论进一步指出,如果环境污染经历发生在个体的敏感时期,该心理特质具有持续性和稳定性 (Riis-Vestergaard et al.,2018)。将环境心理学领域的以上研究成果引入财务研究领域,我们推断,如果CEO在敏感时期受到环境污染影响,其所在的企业的盈余管理水平可能更高。如果以上推断成立,作为对CEO监督的典型公司治理结构,董事会能否有效抑制企业的盈余管理行为?

基于上述理论和现实分析,本研究手工整理了2003—2021年中国 A 股上市企业CEO早年环境污染经历数据集,详细分析了CEO早年环境污染经历对其所在企业的盈余管理水平影响的机制。同时,沿着董事会内部结构特征—董事会治理效力的逻辑思路,关注董事会的内部结构并测量董事会规模、董事会成员的任期和平均年龄,探究其对企业盈余管理行为的治理效应。相比以往研究,本研究的贡献主要体现在以下三个方面:第一,拓展了企业盈余管理影响因素领域的文献。本文建立了独特的数据集,从CEO的心理与行为特征因素方面,探究CEO环境污染经历对企业盈余管理行为的影响。第二,丰富了环境污染相关领域的研究成果。现有研究多关注环境污染对个体身体和心理健康、劳动供给和社会犯罪率的影响,本文研究结论表明,环境污染亦会影响微观企业的行为。第三,为公司治理实践提供一定的借鉴。本文研究了董事会内部结构特征对企业盈余管理行为的治理效应,有助于增进监管部门和实务界对董事会这一核心治理机制如何发挥监督约束作用的理解,也为公司利益相关者以及治理机制的制定者提供参考和数据支持。

2.文献回顾

2.1 盈余管理影响因素研究

目前,学术界研究盈余管理影响因素的文献可归纳为两方面:理性视角的经济性激励因素和非理性视角的CEO特质因素。

(1)理性视角:经济性激励因素与盈余管理。已有文献研究认为,企业的业绩、债务水平等财务状况会影响盈余管理行为。企业为了获得上市资格、提高发行价格和增加融资额,可能会在上市前进行盈余管理(逯东等,2015)。当企业绩效较差时,管理层为缓解来自股东和其他利益相关者的压力,将更有动机操纵会计信息(温日光和汪剑锋,2018)。融资能力的差异以及债务契约条款的约束也可能使得企业通过盈余管理粉饰财务状况(徐朝辉和周宗放,2016)。企业薪酬激励制度也被认为会影响CEO盈余管理行为。CEO会出于自身利益最大化的目的根据企业的薪酬、奖金、分红计划以及股权激励计划去管理各期盈余。CEO会通过盈余管理以获取更高的薪酬,来缓解薪酬的不公平性对其带来的不安或者紧张情绪(罗宏等,2016)。而当企业的留存收益不能达到预期的股利目标时,企业更有可能采用盈余管理调增利润来避免现金股利下降(贾巧玉和周嘉南,2020)。是否可以达到行权业绩条件对CEO的个人财富增长有重要影响,CEO会有强烈的动机通过盈余管理的手段以获取股权激励的行使权(谢德仁等,2019)。

(2)非理性视角:CEO心理特质与盈余管理。CEO的既有认知和隐性心理特质影响其对相关信息的理解和解释,进而影响企业的行为(Hambrick &Mason,1984)。“过度自信”或“过度乐观”的CEO会高估企业成功的概率,低估财务风险,产生控制虚幻认知偏差,所在企业的盈余管理水平更高(何威风等,2011)。而自恋的CEO更有可能进行盈余管理,通过操控企业的盈余指标来获取他人赞美和肯定以支持其膨胀的自我意识(Buchholz et al.,2020)。还有学者指出盈余管理实质上是CEO在现有收益和未来潜在风险之间进行权衡,因此偏好未来决策导向的CEO所在企业盈余管理水平更低(Kim et al.,2017)。受到CEO内在心理特质影响的企业盈余管理行为具有一定程度的惯性,这种行为惯性不容易被外在制度化的因素影响和改变(陈冬华等,2017)。这也在一定程度上解释了外在制度对CEO盈余管理行为约束作用有限的原因。

本文将引用环境心理学的研究成果,探究CEO敏感时期的环境污染经历对其心理特质进而对企业盈余管理行为的影响。病理学和心理学的学者对于环境污染对个体生理和心理的影响进行了详尽的研究。

2.2 环境污染对个体影响相关研究

世界卫生组织认定空气污染为目前人类健康的最大环境威胁。生理方面,空气污染与呼吸系统疾病、糖尿病和动脉粥样硬化的风险增加以及神经发育和认知功能不良等有关(Bowatte et al.,2017)。心理方面,长期接触污染的个体,其情绪调节能力变差,增大了其罹患抑郁、焦虑等心理疾病的风险(Mather,2016)。同时,环境污染还会使得个体的认知能力受损(Rotton,1983)。

还有部分学者深入研究环境污染对个体行为的具体影响。研究表明,环境污染降低了个体的劳动生产率,如降低打包工人的包装速度和客服人员的接听电话数量(Chang et al.,2019)。环境污染还会降低分析师对于企业业绩的预测精准程度,导致投资者资源的错配程度增加。Lu等(2018)认为环境污染使得个体的不道德行为增加,甚至引致犯罪率的提高。

2.3 环境污染对个体隐性心理特质影响的过程

环境污染是一种慢性的应激源,其对个体的影响是一个缓慢的、累积性的过程(Bernstein et al.,2003)。当个体受到环境污染的短暂影响,或者是环境污染强度低于对人体造成生理、心理危害的阈值时,个体会通过适应机制适应环境,表现出冷漠、麻木、烦恼等轻度消极情绪,以缓解个体因无法解决现实问题而产生的主观痛苦(Xu et al.,2017)。如果个体长期生活在存在污染源的环境中,频繁地受到环境中污染物的刺激,这些消极情绪会反复出现并逐渐固化为个体情绪特质的一部分(和欣等,2021)。

此外,环境污染对个体心理特质影响并非在任何时期都是相同的。烙印理论指出,当环境污染对个体的影响发生在其成长和发展的敏感期时,该影响具有持续性和稳定性(Marquis &Tilcsik,2013)。个体青少年时期是其大脑和应激反应系统生物编程的“敏感期”,在这一时期应激压力会对身心健康产生终生影响,尤其是像环境污染这种可能威胁到生命安全的应激压力源(Osofsky et al.,2015)。

3. 理论分析与研究假设

3.1 CEO环境污染经历与企业盈余管理

CEO在敏感时期的环境污染经历有可能会通过直接机制和间接机制影响CEO所在企业的盈余管理水平,具体而言,环境污染经历对CEO心理特质可能带来的影响分析如下:

3.1.1 环境污染经历与短视

盈余管理行为是CEO在即期收益和未来风险之间权衡的结果(Armstrong et al.,2013),与跨期决策的内涵一致。CEO通过盈余管理实现预期收益,而该行为潜在的如罚金、诉讼等成本可能需要很长时间才发生甚至根本不会发生(Karpoff et al.,2008)。现有研究认为,环境污染经历会影响个体的跨期决策行为。一方面,环境污染会导致个体的压力荷尔蒙水平提高,使其进行跨期决策时更加偏重当下,而忽略对未来的影响(Riis-Vestergaard et al.,2018)。另一方面,个体的跨期决策过程受到热系统和冷系统两个子系统的影响 (Roebers,2017)。热系统主要指以杏仁核为基础的情绪系统,冷系统指的是以海马和额叶为基础的认知系统,两种系统是共同发挥作用的。但是,环境污染会使得个体的杏仁核活动异常,热系统开始占据支配地位,而做出近期选择往往与热系统活动有关(Fareri &Tottenham,2016)。

3.1.2 环境污染经历与激进

有文献指出,个体长期处于被严重污染的环境中,其社会功能会受到严重损害,极容易陷入焦虑、暴躁、冲动、激进等负面情绪状态或行为反应(Lu et al.,2018)。个体频繁受到环境污染物的刺激,其情绪无法得到有效调节,情绪负荷不断累积,从而使其情绪调节能力受损,激进等负面情绪稳定为个体的特质(Chen &Baram,2016)。现有研究成果表明,激进的个体更有可能忽略外在制度和约束,不道德行为增加(Burkhardt et al.,2019)。

3.1.3 环境污染经历与认知能力

现有研究表明,长期受到环境污染影响的个体,其认知能力和工作效率会受到损害(Dong et al.,2021)。认知能力涉及思考与分析信息和情况的能力,对于从过去的经历中学习、识别反复出现的情况和理解因果关系极其重要。此外,认知能力与个体在学习中进行信息处理的效率和决策质量密切相关(Gioia &Sims,1986)。

基于以上分析,笔者推断,CEO的环境污染经历可能会导致所在企业的盈余管理水平提高。直接机制方面,CEO敏感时期的环境污染经历塑造了其短视和激进的心理特质,从而其决策导向更加重视当前利益,忽略其行为可能带来的未来损失。而激进的特质使其行为更加有冒险性,更重要的是,有该特质的CEO更易不顾及制度的约束作用。盈余管理是典型的以短期利益为先,未来可能会导致企业利益受损的非道德行为。间接机制方面,CEO受到环境污染的长期影响,认知能力和工作效率降低。在企业决策的复杂环境中,其识别有用信息、做出切实可行决策的概率下降,从而企业绩效水平相对较低(Graham et al.,2005)。此外,如果CEO受到环境污染的影响,情绪调节能力受损,其情绪会更加不稳定,对外在的利益相关者的负面评价更加敏感(Chen &Baram,2016)。此种情况下,CEO可能会选择盈余管理粉饰报表缓解利益相关者施加的压力,图1汇报了CEO环境污染经历对企业盈余管理影响的机制。基于此,提出假设:

图1 CEO环境污染经历对企业盈余管理影响机制

H1:早期有环境污染经历的CEO所在企业的盈余管理水平更高。

3.2 董事会对盈余管理行为的监督约束作用

董事会作为公司治理的核心,负责降低投资者与管理层之间的信息不对称程度,对财务报告质量负有重要责任。现有文献对于董事会对企业盈余管理等不道德行为的监督治理作用进行了深入研究,但是得出的结论存在不一致性。其原因在于,董事会有多种属性,现有学者多从单一属性视角探究其对CEO行为的监督作用。基于此,本研究从董事会规模、董事会成员任期和平均年龄三个属性分别探讨董事会对有环境污染经历的CEO所在企业盈余管理行为的监督控制作用,即对CEO的环境污染经历与盈余管理行为关系的调节作用。

3.2.1 董事会规模的调节作用

董事会规模影响董事的关系动态性、信息处理能力以及决策质量,最终影响董事会监督职能的发挥。当董事会规模较小时,董事间可以更好地进行沟通,监督和战略决策参与程度更高,其发挥的治理效应更有效 (Walls &Hoffman,2013)。相比而言,随着董事会规模的扩大,其对CEO的监督和约束作用减弱。董事会规模较大时,董事的背景异质性更强,董事间的沟通成本更大,难以达成一致性结论,其对CEO的监督作用被削弱(Desai,2016)。同时,过大的董事会规模容易滋生一些董事的搭便车行为,“不求有功但求无过”的意识使得董事期待其他董事承担责任,减少了对CEO的诸如盈余管理行为的监督(杨清香等,2008)。较大规模的董事会还可能导致派系问题,影响了董事会成员监督职能的发挥,从而降低董事会对盈余管理行为的治理效果(吕景胜和赵玉梅,2016)。因此,较大的董事会规模给有环境污染经历的CEO更多的“发挥空间”,其对企业盈余管理行为影响加剧。基于此,提出假设:

H2:董事会规模越大,有环境污染经历的CEO所在企业的盈余管理水平越高。

3.2.2 董事会成员任期的调节作用

董事会成员的任期是另一个影响董事会的监督治理效应的因素。一些学者认为,随着董事会成员的任期的延长,对企业和产业的深入了解以及董事个人知识、经验和技能的积累等均会提高对董事会决策的参与程度,不仅有利于董事咨询与监督职能的行使,还会提高其对CEO业绩和激励的监督质量(陈冬华和相加凤,2017)。但是,越来越多的学者意识到董事任期延长对董事监督效应的损害作用。相关研究指出,任期较长的董事会与CEO建立情感联系,甚至形成利益团体,降低董事的独立性(Huang &Hilary,2018)。同时,为了维护董事与CEO之间建立的情感联系或者利益团体,有较长任期的董事往往会对CEO的非道德行为“视而不见”(郭放等,2019)。一旦董事对CEO盈余管理行为的容忍程度逐渐扩大,CEO会更加胆大妄为,董事会的监督效应也会随之下降。可见,随着董事会成员的任期延长,董事发挥的咨询职能和监督职能之间不停博弈,最终可能以牺牲董事会的治理效应收场。基于此,提出假设:

H3:董事会成员任期越长,有环境污染经历的CEO所在企业的盈余管理水平越高。

3.2.3 董事会成员年龄的调节作用

作为重要的人口统计学特征之一,年龄可以反映董事会成员的能力积累、态度和职业忧虑等(Goergen et al.,2015),这些都可以进一步影响董事会对CEO不道德行为的治理效应。一方面,随着董事会成员的年龄的增长,董事会成员的社会阅历增加,其工作经验也得以积累,充分监督一个大而复杂的公司需要知识、技能和经验等方面的能力做支撑(Baran &Forst,2015)。同时,这种经验的积累与沉淀使得董事可以在复杂、动态的企业经营环境中更加审慎地评价CEO决策,进而提高董事会对CEO盈余管理行为的监督有效性(Xu et al.,2017)。另一方面,董事的年龄增大,其会更加注重声誉和职业安全性。企业的盈余管理行为,向外在的利益相关者提供了低质量的会计信息,其结果是企业声誉的受损。董事会成员的职业声誉与企业的声誉是高度绑定的,企业盈余管理行为有可能会对董事的声誉带来不利影响。同时,如果分析师和媒体等对企业的会计信息质量给予负面报道,企业股价和市值会下跌,企业投资者可能也会因董事会成员监督不力解雇董事,而年纪大的董事面临的风险更高(Xu et al.,2017)。因此,本研究认为董事会成员的平均年龄越大,其对CEO盈余管理行为监督的动机越强,提出假设:

H4:董事会成员平均年龄越大,有环境污染经历的CEO所在企业的盈余管理水平越低。

4.研究设计

4.1 样本选取及数据来源

以 2003—2021 年中国沪深 A 股上市公司数据作为初始研究样本。研究数据主要来源于公开的企业数据库和财经网站。具体而言,环境污染数据来自于中国气象信息中心雾霾天气历史数据集,CEO的个人特征数据来自 CSMAR 数据库和 CNRDS 数据库(中国研究数据服务平台),对于部分缺失的出生地和学历信息,通过新浪财经、必应搜索、维基百科以及各官方网站的公开信息手工搜集和补充,企业财务数据来源于 CSMAR 数据库和 Wind 数据库。

4.2 变量定义

(1)因变量:企业盈余管理行为(EM)。学者对于盈余管理的研究大多采用Dechow 等(1995)的修正Jones模型计算盈余管理变量。具体计算步骤为:分行业、分年度对模型1进行OLS ,得到系数β1、β2、β3,将该系数代入模型2,计算获得企业的非操纵应计盈余,最后将估计得到的非操纵应计盈余代入模型3,计算出企业的操纵性应计盈余(EM)。

TAt/At-1=β1(1/At-1)+β2(ΔREVt/At-1)+β3(PPEt/At-1)+εt

(模型1)

NEMt=α1(1/At-1)+α2(ΔREVt/At-1-ΔARt/At-1)+α3(PPEt/At-1)

(模型2)

EMt=TAt/At-1-NEMt

(模型3)

以上模型中,TAt为第t期企业的总应计利润,是企业经营利润与经营性活动的现金流之差;At-1为企业第t-1期期末总资产数值;NEMt表示根据企业第t-1 期期末总资产调整后第t期非操控应计盈余数值;ΔREVt为企业当期和上一期主营业务收入的差额;ΔARt为企业当期和上一期应收账款的差额;PPEt为企业第t期期末固定资产原值。

(2)自变量:CEO环境污染经历(pollu_exp)。基于我国企业公司治理的实际情况,参考已有研究的普遍做法(许年行和李哲,2016),将CEO定义为在企业中实际负责日常经营管理的最高级管理人员。环境污染方面,鉴于空气污染指标被最广泛地用来衡量环境污染程度,而雾霾被认为是最具代表性的用以衡量空气污染的指标(祁毓和卢洪友,2015),参考和欣等(2021)的研究,利用中国气象信息中心雾霾天气历史数据集中包含的中国国家级地面气象站的雾霾数据,与CEO出生地进行地域精准匹配,衡量CEO出生地的环境污染情况。该数据集中包含中国 2400多个国家级地面气象站的雾霾观测数据,气象站每日4次定时观测当地雾霾数据,年份从1951年持续到2010年。同时,环境污染对于个体的影响是缓慢的过程,根据烙印理论,青少年时期(5~15岁)处于个体身心发育的关键阶段,对环境污染的负面刺激更加敏感。最终,以企业CEO 5~15岁期间,其出生地行政区域年度雾霾天数占全年观测天数比例的10年累积之和衡量CEO的环境污染经历。指标数值越大,说明CEO受到环境污染影响越严重。

(3)控制变量。分别从CEO、企业和行业层面对企业盈余管理的影响因素进行控制,具体包括CEO年龄、性别、学历、董事长和总经理两职合一情况、企业规模、盈利能力、财务杠杆、成长性、经营活动现金流量、独立董事比例、产权性质、股权制衡度、行业竞争度。此外,模型加入年度哑变量和行业哑变量,以控制年度和行业固定效应。

(4)调节变量。综合考察董事会规模、成员任期、成员年龄多个结构特征对CEO的环境污染的经历与企业盈余管理行为关系的调节作用,具体变量的定义和测量如表1所示。

表1 主要变量的定义和测量

4.3 实证模型构建

首先,以模型4检验文中假设H1,其中CVi,t为控制变量组,如果β1显著为正,则说明有环境污染经历的CEO所在的企业的盈余管理水平更高。

EMi,t=β0+β1×pollu_expi,t+γ×CVi,t+yeart+indusj+εi,t

(模型4)

EMi,t=β0+β1×pollu_expi,t+β2×boardsizei,t+β3×boardsizei,t×pollu_expi,t+

γ×CVi,t+yeart+indusj+εi,t

(模型5)

EMi,t=β0+β1×pollu_expi,t+β2×tenurei,t+β3×tenurei,t×pollu_expi,t+

γ×CVi,t+yeart+indusj+εi,t

(模型6)

EMi,t=β0+β1×pollu_expi,t+β2×boa_agei,t+β3×boa_agei,t×pollu_expi,t+

γ×CVi,t+yeart+indusj+εi,t

(模型7)

以模型5、6、7检验文中假设H2、H3、H4,即董事会的结构对CEO的环境污染经历与企业的盈余管理行为之间的关系的调节作用,依据交叉项的系数β3分别检验董事会的规模、董事会成员的任期和董事会成员的年龄对以上关系的调节作用。

其次,决定是用面板数据方法还是使用混合OLS方法。当数据在跨年度的同一单位上(比如企业)包含了重复的观测值,并且这些观测值之间是相关的时候,宜使用面板方法。对于面板模型来说,还有一个重要的选择就是确定到底是用固定效应方法还是随机效应的方法。区分这两个模型关键在于无法观测的个体效应是否和模型中观测的解释变量相关,如果不相关,那么就选用随机效应,否则,用固定效应模型就更为合适。本研究进行了Hausman 检验,检验结果显示解释变量和非观测的个体效应之间是相关的,因此使用固定效应模型进行数据分析以验证文中假设。

5.实证结果分析

5.1 描述性统计

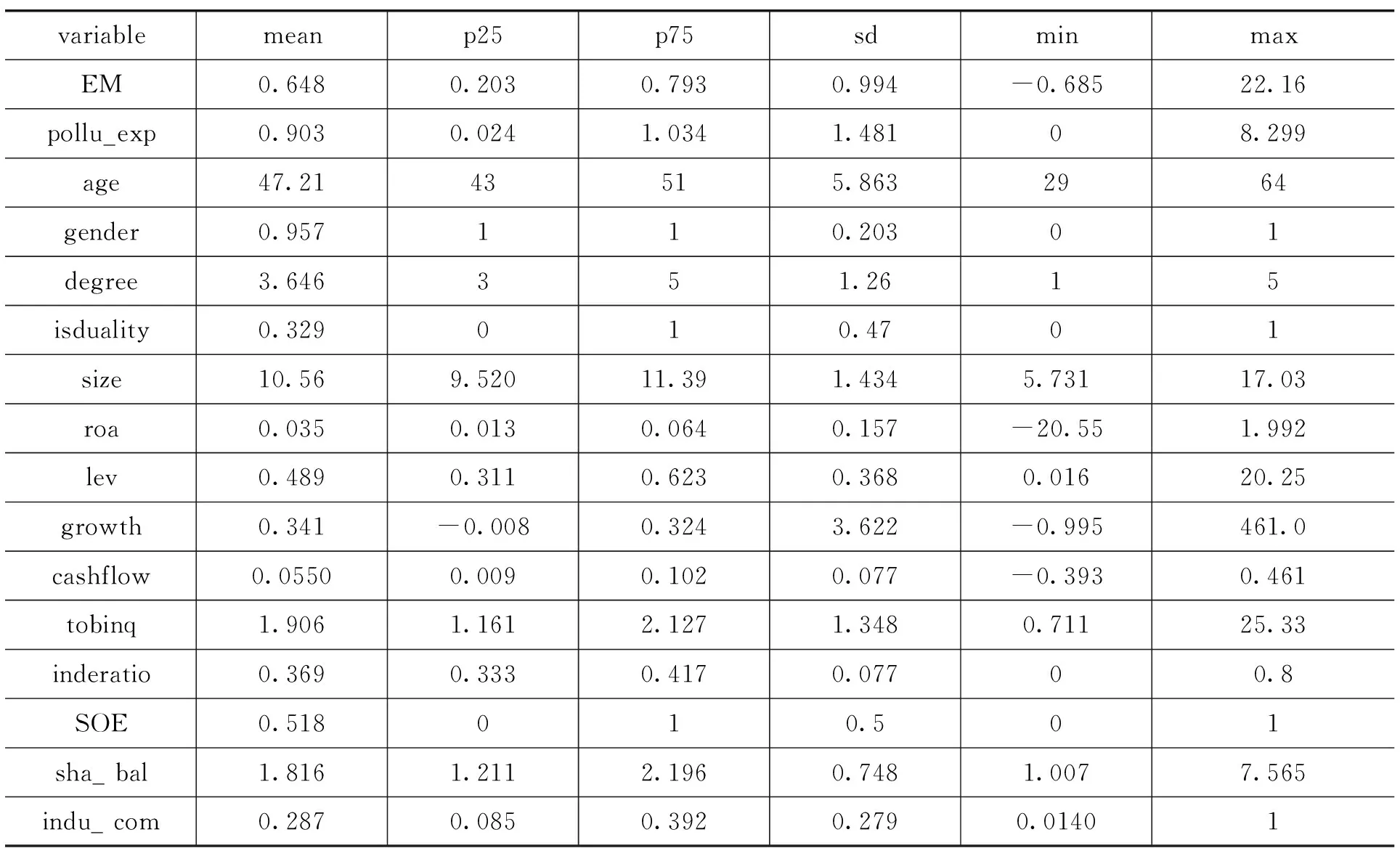

表2汇报了主要变量的描述性统计分析结果。由表2 可以看出,上市企业的盈余管理EM均值为0.648,最大值为22.16,最小值为-0.685,标准差为0.994,上市企业的盈余管理行为存在一定的差异性。CEO环境污染经历pollu_exp 的均值为0.903,最小值和最大值分别0和8.299,标准差为1.481,说明CEO受到环境污染影响的水平差异较大,探讨 CEO 的环境污染经历对企业盈余管理行为的影响具有较强的现实基础。

表2 变量的描述性统计

5.2 相关性分析

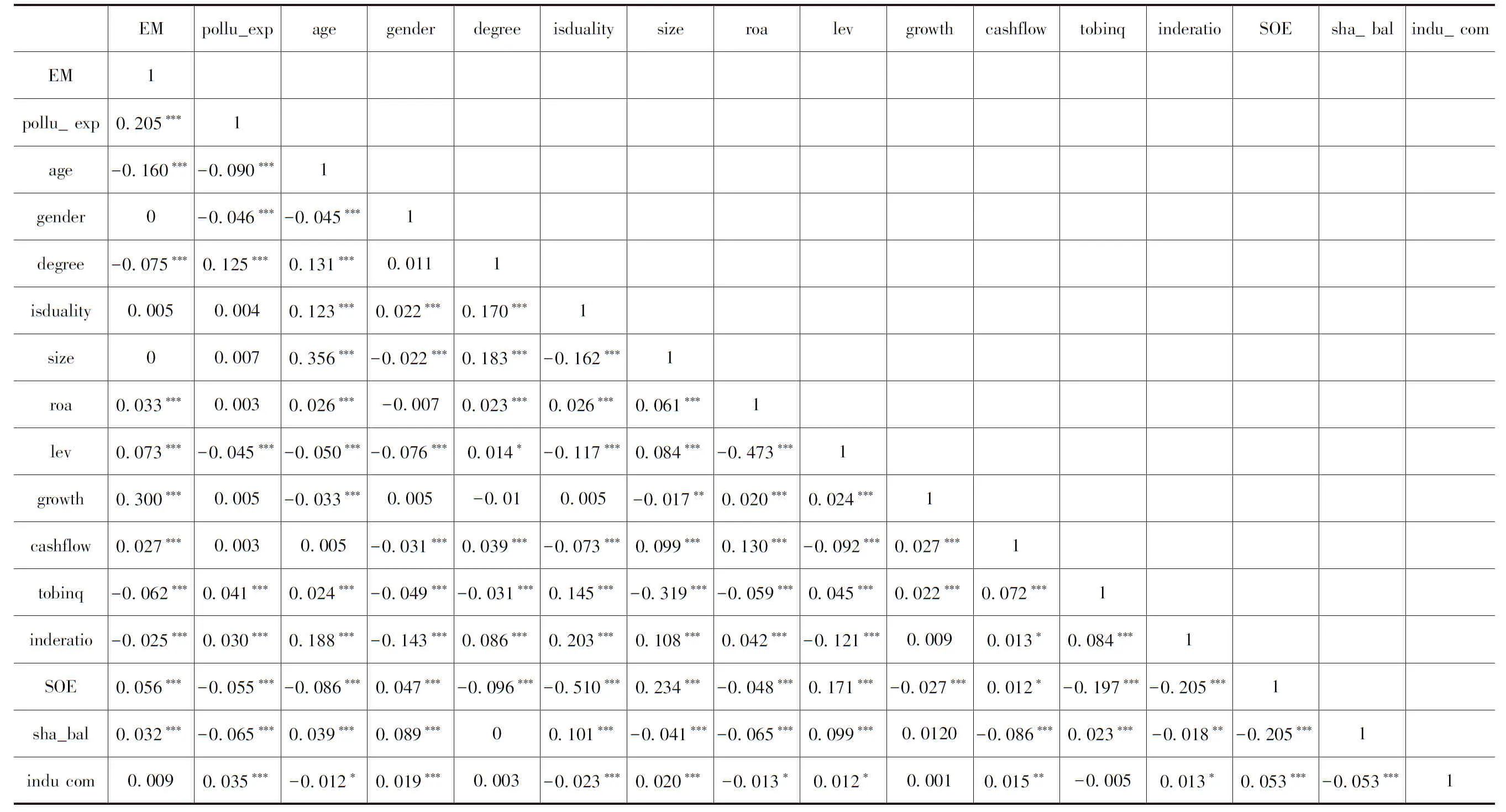

表3汇报了主要变量的 Pearson 相关系数矩阵,相关系数检验显示,CEO的环境污染经历(pollu_exp)与企业盈余管理行为(EM)的相关系数为0.205,在1%水平上显著,表明有环境污染经历的CEO所在的企业盈余管理水平更高。相关系数的结果初步支持了假设H1的论断。此外,企业业绩、资产负债率、企业成长性、现金流、产权性质和股权制衡程度与企业盈余管理行为呈正相关关系,而CEO年龄、学历、托宾q、独立董事比例与企业盈余管理行为呈负相关关系。

表3 主要变量的相关系数表

此外,CEO的环境污染经历(pollu_exp)与控制变量的相关系数较小(VIF 值为1.27,远低于 10 的警戒线),说明回归模型不存在严重的多重共线性问题。限于篇幅,VIF检验并未汇报。

5.3 回归分析

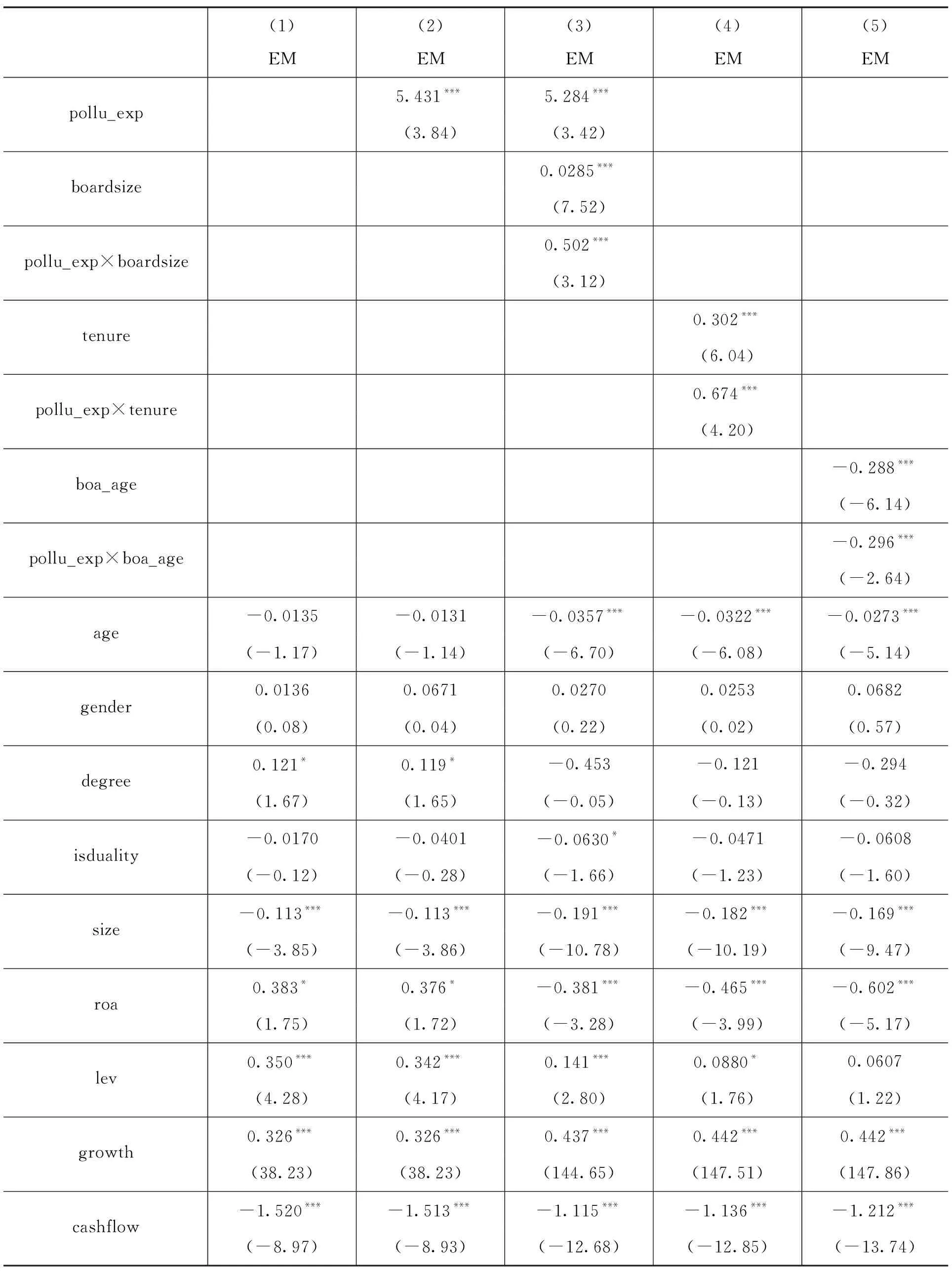

(1)CEO 环境污染经历与企业盈余管理的关系。表4 列示了 CEO 环境污染经历对企业盈余管理影响的回归结果。表4第(1)列仅加入控制变量,第(2)列加入CEO 环境污染经历变量,CEO 环境污染经历(pollu_exp)的回归系数为5.431,且在1%水平上显著,假设H1得到了支持。控制变量方面,企业盈余管理与企业绩效水平、资产负债率、企业成长性显著正相关,而企业规模和企业现金流水平显著抑制企业的盈余管理水平。

表4 CEO的环境污染经历对盈余管理影响的回归结果

(2)董事会结构特征的调节作用。表4第(3)列加入了董事会规模以及CEO的环境污染经历与董事会规模的交乘项,回归结果显示,董事会规模的系数在1%水平上显著为正,说明大规模的董事会并未对企业的盈余管理行为发挥有效的抑制作用。董事会规模与CEO的环境污染经历的交乘项系数在1%水平上显著为正,说明董事会规模越大,CEO的环境污染经历与企业盈余管理行为的正向关系越明显,假设H2得到了支持。

表4第(4)列加入了董事会成员任期以及CEO的环境污染经历与董事会成员任期的交乘项,回归结果显示,董事会成员任期的系数在1%水平上显著为正,董事会成员的任期越长,其与CEO建立的职业联系和情感联系越会降低董事会对盈余管理行为的监督效应。董事会成员任期与CEO的环境污染经历的交乘项系数在1%水平上显著为正,说明董事会成员的任期越长,CEO的环境污染经历对企业盈余管理行为影响越大,假设H3得到了支持。

表4第(5)列加入了董事会成员年龄以及CEO的环境污染经历与董事会成员年龄的交乘项,回归结果显示,董事会成员年龄的系数在1%水平上显著为负,董事会成员的平均年龄越大,越可以直接抑制CEO的盈余管理行为。董事会成员年龄与CEO的环境污染经历的交乘项系数在1%水平上显著为负,说明董事会成员的平均年龄增大,其技能和经验的积累提高了董事会的监督作用,同时,其对职业安全和声誉的考虑使其既有动机又有能力去抑制有环境污染经历的CEO的盈余管理行为。董事会成员的年龄负向调节CEO的环境污染经历与企业盈余管理行为的关系,假设H4得到了支持。

6.内生性、稳健性和进一步研究

6.1 内生性分析

本研究探究了CEO的环境污染经历对其所在企业的盈余管理行为的影响,但是研究结论仍然可能受到内生性结论的影响。对研究结果的另一个解释是有高水平盈余管理的企业吸引了有环境污染经历的CEO,即企业的盈余管理水平与有环境污染经历的CEO之间可能有内生性。这种内生性可能会造成本文的结果偏误。同时,尽管我们在回归设计中加入了很多控制变量,但仍存在遗漏变量的问题,这些无法观测的企业特征可能同时影响本文的回归结果。因此,借鉴已有研究的策略,本文使用了PSM法、Heckman 二阶段模型以及CEO 变更的差分模型来解决这一内生性问题。

6.1.1 倾向得分匹配法(PSM法)

本文采用倾向得分匹配方法(PSM法)解决可能存在的内生性问题。研究对文中样本进行配对处理,主要考虑影响企业选聘何种类型的CEO的变量,包括企业成立年限(cor_age)、CEO年龄(age)、CEO性别(gender)、CEO学历(degree)、企业的现金流量水平(cashflow)、资产规模(size)、资产收益率(roa)、资产负债率(lev)、董事会规模(boardsize)、独立董事比例(inderatio)、托宾q(tobinq)、企业的成长性(growth)和企业产权性质(SOE),根据模型中倾向性得分最接近但是CEO受到环境污染影响低于均值的企业作为配对样本。进行PSM匹配后,大多数变量的标准化偏差小于5%,匹配后变量的t检验的p值不拒绝两个配对组之间无差异的假设,处理组和对照组的控制变量在分布上是一致的,匹配效果良好。

均衡性检验结果显示,各变量匹配后在实验组和对照组间是均衡的,但是企业的现金流(cashflow)、资产负债率(lev)和独立董事比例(inderatio)三个变量匹配前后实验组较对照组p值无变化,说明匹配前该变量实验组和对照组无差别,因此在建模的时候将cashflow、lev和inderatio三个变量排除重新对样本进行匹配,匹配结果显示,排除三个变量后匹配结果更为理想,囿于篇幅限制,未汇报变量的匹配结果。

在样本匹配基础上对模型进行重新回归,回归结果如表5所示。由表5的列(1)和(2)可知,在控制了行业变量、年度变量、企业特征变量、公司治理层面变量以及CEO个人特征变量后,CEO的环境污染经历的系数为4.819,在1%水平上显著为正。董事会规模、董事会成员的平均年龄与CEO环境污染经历的交互项的系数分别在1%水平上显著,董事会成员的任期与CEO环境污染经历的交互系数不显著。

表5 基于样本的PSM匹配的CEO环境污染经历对盈余管理影响回归结果

6.1.2 Heckman 二阶段模型

本文将CEO早期受到环境污染大于均值的CEO定义为CEO环境污染经历,被解释变量 employ 定义为企业是否聘请早期受到环境污染经历影响的CEO,第一阶段将其与可能会影响企业聘任决策的变量进行回归,估算出逆米尔斯比率λ(Invers Mill’s ratio)。接着,在第二阶段将逆米尔斯比率λ作为控制变量分别代入公式模型,检验CEO环境污染经历对企业盈余管理的影响。表6汇报了主效应和调节效应的回归结果,CEO环境污染经历的回归系数在1%水平上显著为正。调节效应方面,董事会规模、董事会成员任期和董事会成员年龄与CEO环境污染经历的交互项系数在1%水平上显著。可见,在考虑了自选择偏误后,本文的结论依然成立。

表6 Heckman 二阶段模型回归结果

6.1.3 基于 CEO 变更事件的双重差分检验

针对可能存在的样本自选择偏误(self-selection bias)问题,本文采用基于 CEO 变更事件的双重差分检验。根据CEO早期受到环境污染影响的均值为界生成对应的 dummy 变量,大于样本均值的 CEO 界定为有环境污染经历的CEO,反之则为不具备环境污染经历CEO。

以企业 CEO 变更作为时点,将自变量分成处理组(Treat=1)和控制组(Treat=0)。具体而言,以公司 CEO 变更作为时点,由不具备环境污染经历CEO变更为有环境污染经历CEO的企业作为处理组,设置 Treat=1,并将变更前后均为不具备环境污染经历CEO的企业作为控制组,设置 Treat=0。选取 CEO 变更前后一年(包括变更当年,共3年)的样本数据作为测试数据,将 CEO 变更前三年的样本设置 Post=0,变更当年及变更后两年的样本设置 Post=1,同时,参考何瑛等(2019)的处理方式,CEO 连续变更事件的时间间隔不小于 4年,否则只保留首次变更的样本。以Treat 为因变量,影响Treat的控制变量为匹配变量,使用 Logit 回归,倾向分值选取最近邻方法,在两组之间进行1∶1有放回匹配,最后使用匹配后的样本进行回归。基于 CEO 变更事件的双重差分模型结果仍然支持本研究的结论。

6.2 稳健性分析

为了增加结果的稳健性,研究增加了如下过程:

(1)自变量的替代测量。为对主要结果进行稳健性检验,用替代指标重新衡量企业CEO的环境污染经历。采用CEO 5~15 岁期间的年度雾霾天数的标准差,作为CEO环境污染经历的替代变量。采用替代性指标衡量变量后,CEO的环境污染经历对企业盈余管理影响以及董事会特征的调节作用,回归结果如表7所示,CEO的环境污染经历对其所在企业的盈余管理行为影响的回归系数为7.861,在1%水平上显著为正。董事会成员规模越大,董事会成员任期越长,其对有环境污染经历的CEO所在企业的盈余管理行为监督和控制作用越弱。董事会规模与企业盈余管理在1%水平上显著为正,其与CEO的环境污染经历的交互项系数在1%水平上显著为正。董事会成员任期与企业盈余管理在1%水平上显著为正,其与CEO的环境污染经历的交互项系数在5%水平上显著为正。而稳健性回归结果显示,平均年龄较大的董事会显著降低企业的盈余管理,而且其负向调节CEO环境污染经历与企业盈余管理之间的关系。董事会成员年龄与企业盈余管理在1%水平上显著为负,其与CEO的环境污染经历的交互项系数在10%水平上显著为负。

表7 CEO环境污染经历对其所在企业盈余管理影响稳健性回归结果

(2)Placebo检验。 如果主回归的结果在任何 CEO 出生地分布情境下都存在,那么 CEO环境污染经历所引致的处理效应的显著性将失去意义。为此,我们参考许年行和李哲(2016)进行 Placebo 检验:首先,为每位 CEO 随机模拟分配一个出生地;其次,以模拟的出生地重新计算 CEO 受到环境污染的影响,并生成模拟解释变量 pollu_expn;最后,利用模拟解释变量pollu_expn对盈余管理变量进行重复回归100 次。回归结果中,系数显著为正和显著为负的占比差异较小,意味着研究构造的虚拟处理效应并不存在,表明确实是CEO环境污染经历提高了其所在企业的盈余管理水平,而不是其他因素或者噪音所导致的,验证了文中主要结论的稳健性。囿于篇幅限制,未汇报Placebo检验回归的结果。

6.3 进一步研究

前文的实证回归结果发现,有环境污染经历的CEO所在企业的盈余管理水平更高。本文认为其原因在于CEO在敏感时期的环境污染经历塑造了其激进和易于忽略规制等稳定的心理特质,这会体现在企业的盈余管理行为上。企业的盈余管理分为应计盈余管理和真实盈余管理两类,随着会计准则日臻完善和监管力度不断加强,应计盈余管理更容易引起监管方和其他利益相关者的审查,企业面临较高的诉讼风险,CEO从应计盈余管理向真实盈余管理转换的动机加强(Ewert et al.,2005)。本文认为,如果CEO受到环境污染的影响形成稳定的心理特质,那么企业的真实盈余管理水平也会受到影响。基于此,本文实证检验CEO的环境污染经历对企业真实盈余管理水平的影响,以及董事会结构特征对以上关系的调节作用。真实盈余管理分为异常经营现金流(CFOEM)、异常产品成本(PROEM)和异常酌量费用(EXPEM)三类,根据 Zang(2012)的研究,真实盈余管理的综合指标 RMit为:RMit=PROEMit-CFOEMit-EXPEMit。表8汇报了CEO的环境污染经历对企业真实盈余管理影响的实证回归结果,回归结果显示,CEO的环境污染经历与企业真实盈余管理行为之间在10%水平上显著正相关,其系数为4.548。与预期一致,董事会的规模越大、董事会成员任期越长,CEO的环境污染经历对企业真实盈余管理水平的影响越大。而成员平均年龄更大的董事会,对有环境污染经历的CEO所在企业的真实盈余管理进行了有效的抑制,交乘项的系数在1%水平上显著。

表8 CEO环境污染经历与企业真实盈余管理水平回归结果

7.研究结论、意义与未来研究方向

环境保护的重要性不言而喻,党的十九大把“坚持人与自然和谐共生”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,这向世界宣告了中国治理环境的决心。然而,我们对于环境污染影响的认知仅仅停留在其对个体身心健康的层面。环境污染如何影响个体道德、经济行为甚至整个社会的福利,我们仍不得而知。基于此,笔者探究CEO的环境污染经历对盈余管理行为的影响。盈余管理行为是一种典型的非道德行为,导致交易成本的增加、资源的无效分配,降低整个社会的福利。面对CEO的这一不道德行为,董事会能否发挥抑制作用?具有不同特征的董事会对CEO的监督作用存在差异。笔者同时探究董事会的多种结构特征对有环境污染经历的CEO所在企业的盈余管理的治理效应。

7.1 研究结论

本研究利用上市企业的数据研究CEO的环境污染经历对其所在企业的盈余管理行为的影响。实证回归结果表明,CEO 在青少年时期受到环境污染的影响后,形成了一系列稳定的心理特质,这些心理特质通过直接和间接两个机制增加了企业的盈余管理水平。在经过不同变量替代回归和Placebo检验等一系列稳健性测试后结论依然成立。进一步研究的结果表明,有环境污染经历的CEO所在的企业真实盈余管理水平也会更高。并不是所有的董事会都会发挥公众期待的监督作用。董事会规模大,由此可能导致派系和搭便车等问题,减弱了其对CEO盈余管理行为的监管作用。董事会成员的任期长,董事会成员与CEO之间联系紧密,董事会可能未能发挥其该有的治理作用。即董事会规模越大、董事会成员任期越长,有环境污染经历的CEO所在企业的盈余管理行为越显著。董事会成员的平均年龄大,成员对声誉和职业安全性的考虑使其更有动机监督CEO的非道德行为。因此,董事会成员的平均年龄负向调节CEO的环境污染经历与企业盈余管理的关系。

7.2 研究意义

本研究有如下理论和实践意义:

第一,研究表明,CEO的环境污染经历会影响企业盈余管理,该现象的背后是CEO内在道德的差异性。本研究扩展了影响盈余管理的因素和研究视角,为理解企业间盈余管理的差异提供了实践借鉴。本研究说明了CEO在公司治理和企业价值中的重要作用,表明对CEO的选择和聘任是企业的重要决策之一,因而具有重要的理论和实务意义。

第二,越来越多的学者开始关注CEO的过往经历对其心理特质进而对企业行为的影响,引用环境心理学的研究成果,研究CEO受到环境污染的影响进而对企业盈余管理行为的影响。一方面弥补了现有环境文献对环境污染经济后果的关注不足,另一方面也增强了高阶理论对管理实践的解释力度。

第三,从公司治理角度,学者和公众对董事会寄予厚望,期待董事会发挥其该有的对CEO的监督和控制作用。研究结果表明,具有一些特征的董事会可能会监督“失效”。企业可能会花费高昂的成本组建规模大的董事会或留任任期较长的董事会成员,但是其并未对制约盈余管理、改善公司治理发挥作用,甚至“助纣为虐”。研究为企业进行公司治理制度的设计提供借鉴参考,为企业的经营节省成本。

7.3 未来研究方向

本文基于环境心理学、高阶理论和烙印理论,通过理论构建和实证检验,提出了高管早期环境污染经历这一关于高管个人生活经历的代理变量,实证检验了其对企业盈余管理行为的影响。然而,本文仍存在一些不足,需要在未来进一步探索和完善。

首先,由于本文的研究对象是上市企业的CEO,囿于数据的限制,未对高管短视等心理特质进行中介检验。未来研究可以采用访谈或者问卷的方式进一步验证高管经历对其心理特质的塑造作用,以打开高管经历影响企业战略和行为的“黑箱”。

其次,近年来对高管的多种经历的交互效应的研究正在兴起。例如,和欣等(2020)研究高管的大饥荒经历与教育经历的交互作用,提出后续的教育经历可能会塑造CEO其他心理特质,与CEO之前的经历塑造的心理特质的交互影响,会使得企业战略和行为出现更有趣的结果,期待未来有进一步的探索。