非对称性报偿结构如何影响地区合作

——基于对南亚区域合作进程的分析

李铭恩

在20 世纪50 年代以来形成的三次“区域主义浪潮”中,世界各地诞生了各种各样的区域治理安排,这些地区层次的国际合作在加强地理毗连区域之间的贸易和文化联系,追求区域与次区域持久繁荣与安全方面具有重要的推动作用。然而,近年来区域主义在解决冲突、应对大国战略竞争下的全球治理问题时不断暴露出内在缺陷,欧盟、东盟等合作组织在应对全球和地区危机方面受到了自身条件与外部环境的多重限制。特别是在新冠疫情暴发的背景下,多个区域多边合作机制出现了效用不足甚至是缺位的现象。比较世界各地区域主义的发展现状,南亚区域合作进程发展缓慢,区域组织在应对国际和地区危机上所发挥的作用极为有限。作为区域主义发展最不成功的地区之一,南亚的合作困境具有较强的典型性,其现实经验可以为当前世界各地区所共同面临的地区难题提供一种不同于理想模式的新理解。

区域主义不仅是一种经济政治的组织形式、社会文化的发展理念,更是一个研究层次、一种分析视角。多年来,为了描述、解释或探索区域主义这一主题,国际关系和国际政治经济学产生了许多方法和理论,区域主义和次区域主义概念引起了学术界的广泛关注。①区域主义理论包括系统层次的理论(新现实主义,结构性相互依赖与全球化),地区层次的理论(新功能主义,新自由制度主义,建构主义),和国内层次的理论(地方主义和国家一致性,政权类型与民主化,趋同理论)。相关研究参见Andrew Hurrell, "Explaining the Resurgence of Region⁃alism in World Politics," Review of International Studies, Vol.21, No.4, 2009, pp.331-358。不过,旧有的区域主义分析视角越来越难以解释新出现的各种地区现象,区域主义研究面临着理论与现实不能相融的困境。本文尝试从南亚三类国家在区域合作中的非对称性报偿结构切入,解释南亚区域主义不成功的原因并分析其发展前景,以此提供一种更加反映现实状况、能够更有效解释区域合作问题的研究框架。

一、问题的提出

总体来看,南亚区域合作长期处于发展进程极为缓慢或停滞的状态。自20 世纪70 年代区域主义的规范传入南亚次大陆,南亚国家很少顾及彼此之间的协调,1985 年成立的南亚地区合作联盟也并没有改变合作水平低、效率差的状况。即使在区域氛围较好、区域交往比较活跃的时期,南盟的积极贡献也主要体现在社会领域,在获得必要的政治意愿、解决破坏区域稳定和安全的共同争议方面,南盟的作用并不大。①Santosh C. Saha, "South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and Social De⁃velopment in South Asia: A Study of Some Successful Experiences," Indian Journal of Asian Affairs,Vol.18, No.2, 2005, pp.33-34.2016 年后,南盟框架下的合作再次因印巴边境冲突而停滞不前,次区域和跨区域合作逐渐开始替代南盟的作用,但这些功能性小多边的合作形式同样进展十分缓慢,在关键领域的合作多年来始终停留在制定计划、讨论方案和签订书面协议的初始阶段。本文尝试探究的主要问题是南亚区域主义处于缓慢发展困境的原因。从表面上看,南亚区域合作进程受阻往往是因为受到了区域内国家双边关系恶化的影响,但需要进一步探究的问题是,成员国的双边冲突为什么会经常性地中断南亚区域合作进程,南亚区域主义为什么是相对无效的。

从纵向看,经过半个多世纪的发展,南亚的区域主义实践是不成功的。首先,经济相互依存是评判区域主义发展程度的重要衡量标准。根据联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)提供的数据,南亚的区域内贸易水平远低于世界上绝大多数地区。②2021 年,南亚的区域内贸易占区域贸易总量的6.5%,这一比例远低于欧洲(66.6%)、东亚(36.1%)、东南亚(21.7%)、北美(22.8%);与经济不发达、一体化程度不高的地区相比,南亚的区域内贸易水平也低于撒哈拉以南的非洲(18.7%)、西亚与北非(16.2%)、拉丁美洲和加勒比地区(14.6%)、中亚(9.6%)。”2021 International Trade Statistics Yearbook”, UN Comtrade Database, 2022,https://comtradeplus.un.org/Publication/ITSY.在南亚区域主义发展的三十多年间,南亚国家没有显著加深彼此之间的经济相互依赖。其次,南亚区域主义在缓解国家间矛盾方面是无效的。作为曾经南亚最主要的地区合作机制,南盟峰会在发挥作用的31 年中有13 年处于机制暂停状态,③1985 年,南盟召开第一届首脑峰会,成员国通过《达卡协议》,标志南盟正式成立。2016年,第十九次南盟峰会原定在伊斯兰堡召开,但由于印巴矛盾迄今未举行。其落入无法正常开展的境地基本上是由于成员国相互交恶导致的。南亚各国不仅没有通过合作改善彼此间关系,而且这种关系反过来严重阻碍了区域合作进程。最后,南亚区域主义更没有促进区域共同意识。一般而言,区域合作不仅是发展中国家获得新的发展机会、摆脱全球化被动地位的重要手段,更重要的是,区域主义能够使它们与邻国建立长期稳定的关系,通过正式或非正式的规则体系,获得持续可靠的信息,解决政治不确定感。但是,南亚则没有出现这种因区域合作而淡化敌意、产生信任的正面效应。由此可见,南亚区域主义没有发挥其本应令人期待的良好作用。

从横向看,与世界其他地区相比,南亚的区域合作水平也相对落后。在机制化程度方面,区域主义实践和理论的发源地欧洲最初存在着德法之间深刻的政治矛盾,但欧盟能够通过转让国家部分主权而改善主要机构的政府间性,在经济一体化向政治一体化迈进的过程中得到了机制的有力支撑。在区域协调的一致性方面,成员国基本为发展中国家且在东盟成立之初地区内部面临比南亚更严重意识形态分化的东南亚也存在越南与柬埔寨的冲突、菲律宾与马来西亚的领土纠纷,但东盟依然成功地塑造地区共识,实现了对国际社会的协调发声。欧洲和东南亚的区域化实践证明,不是所有的地区在一开始就具备区域主义发展的良好土壤,现实中也不存在真正意义上完美的区域主义,但一些地区通过建立合作,不同程度上加强了地区内部的联结与认同,在多数情况下克服了双边问题带来的困境。南亚并非是唯一一个地区内部政治环境为集体合作蒙上阴影的地区,但南亚的区域主义既没有解决冲突,也没有管理冲突,反而始终受限于特定情境下的双边关系,形成了地区合作机制经常性失效的现象。对照现有区域一体化理论,区域主义在南亚受挫的现象是令人诧异的。

对于本文提出的问题,本文试图在总结目前国内外学术界三种解释路径的基础上,证明南亚区域主义不成功的原因是印度、巴基斯坦和南亚小国在区域合作中具有非对称性的报偿结构,非对称性的报偿结构作为中间变量决定了区域合作的发展现状和前景。

二、关于南亚区域主义的三种既有解释路径

一般而言,区域主义的产生和发展需要满足某些关系、环境和行为体方面的先决条件。目前,关于南亚区域主义的大量文献,特别是对80 年代以来南亚区域合作机制的研究,往往从以下三个角度来探讨这一问题,即以印巴矛盾为主要内容的结构要素解释路径、区域内外国家相联动的环境要素解释路径和以地区大国印度为核心的行为体要素解释路径。这三种不同的观点较为全面地涵盖了南亚区域主义实践不成功的原因。

(一)以印巴矛盾为主要内容的结构要素解释路径

以印巴矛盾为主要内容的结构要素是对南亚区域合作困境最为普遍的解释。该解释路径认为,南亚区域合作的最大障碍就是以印巴对抗为主线的南亚地缘政治结构。一方面,在南亚区域主义萌发阶段,印巴两国对区域合作制度化排斥扭曲了地区合作组织的机制设计,即将“有争议的问题”排除在南亚地区合作的议题之外。①Imtiaz H. Bokhari, "South Asian Regional Cooperation: Progress, Problems, Potential, and Prospects," Asian Survey, Vol.25, No.4, 1985, p.380. V. P. Haran,“Regional Cooperation in South Asia,”Indian Foreign Affairs Journal, Vol. 13, No.3, 2018, p. 196.其直接后果是,南亚始终没有建立一个具有合法性的、管控地区冲突的有效机制,而这些机制的设计破坏了南亚的经济合作潜力和政治前景。另一方面,印巴对抗严重干扰南亚地区合作进程,导致区域主义的目标难以实现。②Kishore C. Dash, Regionalism in South Asia: Negotiating Cooperation, Institutional Structures(Routledge, 2008), pp.110-141.有研究将南亚唯一一个覆盖所有成员国的区域合作组织南盟比喻为印度和巴基斯坦冲突的“人质”,③Tahir Ashraf and Md. Nasrudin Md. Akhir, "SAARC as a Tool of Regionalism in South Asia:Lessons from Asean," Jati-Journal of Southeast Asian Studies, Vol.21, No. 1, 2016, p.5.就体现了南亚区域主义在相当程度上受制于印巴关系。

不过,以印巴矛盾为主要内容的结构要素无法对南亚区域主义困境这一现象做出有效解释。一方面,在南盟之后出现的绝大多数南亚地区组织中,巴基斯坦都不是它们的成员国,如孟不印尼合作倡议(BBIN)、环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议(BIMSTEC)、孟中印缅地区经济合作论坛(BCIM)、南亚次区域经济合作项目(SASEC)、环印度洋区域合作联盟(IORARC)等。显而易见,没有印巴关系这个“最大障碍”,这些区域合作组织运行的速度和效果并没有显著的不同——南亚区域合作进程仍然裹足不前。另一方面,印巴的结构性矛盾不是在双边关系层面上阻碍地区合作的唯一因素。回顾南亚区域合作的历史,因双边关系问题而导致地区合作机制频繁停摆本身就是南亚区域合作的一大特点。印度与斯里兰卡(1988-1991 年)和印度与孟加拉国(1992 年和2005 年)之间的紧张关系同样对南亚地区合作进程造成了不利影响。④Manzoor Ahmad, "SAARC Summits 1985-2016: The Cancellation Phenomenon," IPRI Jour⁃nal, Vol.17, No.1, 2017, p.69.印巴冲突只是造成南亚区域合作进程停滞的部分原因。实际上,从该解释路径的话语建构背景看,印巴矛盾原因更可能是印度学者为煽动地区对立、孤立巴基斯坦而构建的话语体系的一部分。一些印度学者把印巴关系对南亚地区合作的负面影响进一步推导为巴基斯坦单方面对合作、其实也就是对印度的不配合,认为印度常年向其邻国做出让步,而巴基斯坦“阻碍了经济合作”、“破坏了政治气氛”。①V. P. Haran,“Regional Cooperation in South Asia,”Indian Foreign Affairs Journal, Vol. 13,No.3, 2018, p.200. Smruti S. Pattanaik, "SAARC Covid-19 Fund: Calibrating a Regional Response to the Pandemic," Strategic Analysis, Vol.44, No.3, 2020, p.248.这一套来自印度学者的话语体系简单朴素地把区域合作不顺利的责任推到巴基斯坦一方,反映了其偏见和政治目的。因此,对南亚区域主义不成功的理解,在学术研究上仅仅止步于南亚地区的结构性矛盾是不够的。

(二)区域内外国家相联动的环境要素解释路径

区域内外国家相联动的环境要素解释路径将有利的国际环境视为区域主义发展的必要条件。环境要素对南亚区域主义的解释主要体现在南亚没有得到域外大国支持和缺少外部威胁两个方面。第一,关于南亚区域主义缺少域外大国支持的研究认为,欧洲之所以成为二战结束以来区域主义最成功的实践,正是因为欧盟得到了美国的支持。②Tahir Ashraf and Md. Nasrudin Md. Akhir, "SAARC as a Tool of Regionalism in South Asia:Lessons from Asean," p.19.相反,长期处在冷战的边缘地带、游离于超级大国直接利益之外的南亚,其地区合作进程始终不涉及域外大国的区域政策,区域一体化缺乏来自域外大国的推动。第二,关于南亚区域主义缺少外部威胁的研究,主要比较了东盟和南盟的区域一体化差异,认为存在外部威胁是东盟比南盟更容易放弃内部分歧、一致合作的重要原因。③B.Mohanan, "Community Formation in SAARC's External Relations: Lessons from Asean,"The Indian Journal of Political Science, Vol.51, No.1, 1990, pp.126-135.这一方面的研究认为,缺失国际环境方面的压力导致南亚不具备内部合作的必要性,更不会形成安全共同体。

将南亚区域主义发展的决定要素归结于客观国际环境始终是片面和狭隘的。在事实层面,几乎没有一个区域合作机制是单独因区域外大国而促成的,外部环境解释区域主义问题本身不具备普遍性。同样,应对外部威胁的需要可能也仅适用于冷战期间的欧洲,北美自贸区等合作组织的成立都与外部威胁无关。这种环境解释路径的现实局限在于很难解释除欧盟和东盟以外的区域主义发展水平呈现差异的原因,域外大国的支持和外部威胁可见都不是区域主义发展的决定性因素。在理论层面,这种分析框架忽略了本地区行为体的主观能动性,而且对环境要素的过度强调有堕入宿命论的风险。地区中的大小国家不仅仅是国际环境的受动方,更是具有自主能力的、同样对环境具有塑造能力的行为体。在绝大多数情况下,环境要素是区域主义发展的催化条件,而并不是一种决定论。

(三)以地区大国印度为核心的行为体要素解释路径

上述两条解释路径——关于结构要素和环境要素的研究存在理论层面上解释力不足、事实层面上又不能避免与南亚实际情况不相容的问题。究其原因,这两类研究将结论寄托于南亚的实力结构与外部环境,避开了对南亚各国行为的具体分析。本文认为,对南亚区域主义的主要研究方式应当是行为体要素研究。相比之下,行为体要素解释路径坚持区域主体视角,将南亚国家视为决定区域主义发展的最根本因素,承认地区行为体的主观能动性。目前,有关行为体要素的研究通常把南亚行为体分为三类,在地区大国印度、地区强国巴基斯坦和南亚小国中寻求差异化解释。这种解释框架体现的是以权力为基础的国际合作观:印度作为南亚具有绝对优势实力地位的国家,被认为是南亚区域合作的主动方;巴基斯坦是南亚既区别于印度、也有别于南亚小国的地区强国,在区域主义中被视为是印度的随动方;尼泊尔、不丹、孟加拉国、斯里兰卡和马尔代夫五个南亚国家囿于南亚独特的地缘格局,对印关系性质相似,在处理以印巴对抗为主要矛盾的地区事务上具有共同的行为逻辑,在南亚区域主义的分析中可以归为一类行为体。总体来看,既有的行为体要素研究主要聚焦于印度对南亚区域合作进程的核心作用上,其主要结论是南亚区域主义不成功很大程度上源于印度及其地区霸权主义政策,印度往往以霸权主义的方式介入合作事务,对南亚其他国家构成了外部安全威胁,干扰甚至是破坏了区域合作进程。①相关研究参见Rajshree Jetly, "Conflict Management Strategies in Asean: Perspectives for SAARC," The Pacific Review, Vol.16, No.1, 2003, pp.53-76. Patryk Kugiel, "India's Soft Power in South Asia," International Studies, Vol.49, No.3-4, 2014, p.352. Arndt Michael, "Cooperation Is What In⁃dia Makes of It: a Normative Inquiry into the Origins and Development of Regional Cooperation in South Asia and the Indian Ocean," Asian Security, Vol.14, No.2, 2017, pp.1-17. 吴琳:《地区霸权的制度护持与印度的南盟政策》,载《世界经济与政治》2020 年第12 期,第60 页。这些既有研究对于理解本文所提出的研究问题有重要的意义,但它们通常把巴基斯坦和南亚小国作为客体,把地区大国印度摆在南亚区域主义的对立面,因此目前行为体解释路径随之也出现了两个问题,一是存在观察主体视角偏差问题,二是缺失对建构过程的描述。

观察主体视角偏差的问题主要体现在过度重视地区大国印度在南亚区域主义中的核心作用,在现实情况中忽视了巴基斯坦和南亚小国对南亚区域合作进程的影响。南亚地区合作研究只需要考虑印度一个国家,往往是行为体要素研究的习惯性认识,因为印度作为地区内最主要的国家,对地区内一切事务的绝对影响力都是毋庸置疑的。这样的研究默认这样一个前提,即“如果印度改变其区域策略,那么南亚地区合作将会发展得更好”。其逻辑缺陷在于,虽然印度的确要对南亚区域主义所面临的困境负很大责任,但“有能力施加影响”和“实际上施加了何种程度的影响”存在着区别,换言之,地区内最大行为体并不能被夸大为地区合作不顺利的唯一责任方。尤其在解释南亚区域主义进程经常被双边问题所打断和破坏的问题时,就更不能只考虑印度,而应当关注和重视非体系性行为体在地区合作中独特且关键的作用。目前少量研究从南亚小国的视角分析这一问题,但也仅限于对最先倡议建立南盟的孟加拉国一国拿出来单独分析,①中外学术界关于小国在南亚区域合作中作用的讨论具体参见Syedur Rahman, "Issues and Agenda for South Asia Regional Cooperation: A Bangladeshi Perspective," Asian Survey, Vol.25,No.4, 1985, pp.405-425.张立邦:《孟加拉国的区域合作:背景、进程与特点》,载《南亚东南亚研究》2019 年第5 期,第58~73 页。这种方法同样将南亚某一个国家视为特异的行为体,对于理解南亚的区域合作问题是孤立且不充分的。在理论缺陷上,过于聚焦于印度这个单一行为体,不可避免地是要强调印度对区域主义的特殊性,这类存在偏差的行为体要素分析无助于归纳出区域主义在理论上的普遍意义,也不能形成区域间的比较和对话。

无法描述建构过程是以印度为核心的行为体要素研究更为明显的缺陷。第一,从整体主义的角度看,行为体要素寻求对每个行为体的各自解释,因而无法回溯南亚区域化的过程,无法精确反映南亚区域合作裹足不前的建构原因。以印度为核心的行为体研究忽视了南亚区域主义本身就是首先由小国倡导,同时巴基斯坦的配合也十分重要的事实,从而无法解释除印度以外的南亚国家在区域合作中扮演了什么角色,以及它们如何影响区域主义的发展。第二,从个体主义的角度看,每个国家在不同时期内的行为逻辑同样不能得到充分解释。以印度为核心的行为体要素研究只能单调地解释印度某一时期内的行为,对印度在90 年代后出台“古杰拉尔主义”、“邻国优先”等政策的原因讨论,与这些政策对南亚区域合作所产生效果的原因讨论不相符合,由此无法形成对印度区域政策的连贯解释。因此,以印度为核心的行为体要素分析既不能展现南亚区域合作的互动历史,也无助于解释印度区域主义政策的内生原因,这两方面的缺陷使这类行为体要素分析受到了质疑。

综上所述,坚持行为体要素解释路径,并不能一味地突出印度行为模式的特殊性而模糊其他行为体的作用。对于印度、巴基斯坦和南亚小国,本文认为三类行为体的互动模式可以纳入一个统一的研究框架,即三类国家在南亚区域合作中存在报偿结构的非对称性,它们差异化的策略选择最终导致南亚区域主义不得不走向弱势和失落。

三、非对称性报偿结构视角对区域合作问题的理论阐释

报偿(Payoff),作为博弈的基本要素之一,一般将其定义为“(参与者)在不同结果中获得的收益”。①Joel Watson, Strategy: An Introduction to Game Theory (WW Norton, 2013), P.13. 报偿(Pay⁃off),亦可翻译为“支付”,结合该词原意,“报偿”更接近本文的讨论内容,即参与者在博弈中选择某种策略而得到的回报和偿付,而不是指付出或支出。报偿通常用基数表示参与者对收益的偏好,报偿数额越大,意味着对参与者来说该策略的结果更优先。目前,一些研究讨论了报偿如何影响合作的前景,并且提出在重复博弈的情况下,在给定类型的博弈中,报偿间的数量差是合作的重要决定因素。②具体研究参见肯尼斯·奥耶主编,田野、辛平译:《无政府状态下的合作》,上海世纪出版集团2010 年版,第5~11 页。进而,对报偿结构(Payoff Structure)的定义,建立在博弈参与者的不同策略所获报偿的相互关系的基础上。博弈论中的报偿结构概念广泛应用于解释国际关系领域中的合作问题,尽管这些应用并不是总是以“报偿结构”为核心概念的形式出现。当前,将“报偿结构”作为核心概念的研究包括但不限于,通过揭示中美两国的报偿结构,解释从20 世纪70 年代初到80年代末中美关系的演变;①Catherine C. Langlois and Jean-Pierre P. Langlois, "Rationality in International Relations: A Game-Theoretic and Empirical Study of the U.S.-China Case," World Politics, Vol.48, No.3, 2011,pp.358-390.报偿结构预期作为核心作用机制之一,分析金砖国家合作的起源;②任琳、尹继武:《金砖国家合作的起源:一种理论解释》,载《国际政治研究》2015 年第5期,第102~128 页。通过辨别地区制度投资的报偿结构,分析合作中的机会主义问题,以及地区制度的嵌套。③刘玮:《兼容性制度竞争:双层对冲与地区制度的嵌套设计》,载《世界经济与政治》2020年第2 期,第65~86 页。上述研究潜在地认为,识别报偿结构是关键的步骤,只有确定报偿结构,才能定义博弈(或者某一种行为)的类型。结合“报偿”在博弈论中的本源含义和当前国际关系领域对合作问题既有的研究,本文认为,不同的策略组合分别对应参与者获得的相应报偿,而这些报偿之间的相互关系,称为报偿结构。具体而言,不同策略组合报偿的相互关系,可以依靠报偿之间的差值进行定义。不同策略之间所获报偿的差值大小,决定了行为体是否可能在多轮次博弈中变换既有的可供选择的策略。

报偿结构所具有的不对称特征常现于博弈参与者的相互关系和互动模式。报偿结构的不对称是指博弈参与者因相互关系不对等而导致两方选择同一种策略但所获收益却不相同的一种情形。经典博弈论往往基于参与者之间具有对称性的相互关系这一假设,每个参与者的偏好是相同的,他们以一定的频率选择合作或背叛。然而,在不对称博弈中,报偿结构的特点是,即使每个参与者选择和他人一样的策略,他们从合作中获得的收益也不会与其他参与者相同。目前,已经有越来越多的研究证明了非对称相互关系会显著地影响个体之间的合作行为。④John P. Sheposh and Philip S. Gallo, "Asymmetry of Payoff Structure and Cooperative Behav⁃ior in the Prisoner's Dilemma Game," Journal of Conflict Resolution, Vol.17, No.2, 1973, pp.321-333.Martin Beckenkamp et al.,“Cooperation in Symmetric and Asymmetric Prisoner's Dilemma Games,”MPI Collective Goods Preprint, 2007, pp.1-37. Vincent P. Crawford et al.,“The Power of Focal Points Is Limited: Even Minute Payoff Asymmetry May Yield Large Coordination Failures,”American Econom⁃ic Review, Vol. 98, No.4, 2008, pp. 1443-1458.关于不对称关系如何影响合作,一种较为悲观的结论认为,博弈中的不对称可能危害互利合作的行为,处于更好战略位置的参与者很容易对其他寻求合作的参与者实施敲诈策略。①Christian Hilbe et al., "Asymmetric Power Boosts Extortion in an Economic Experiment,"PLoS One, Vol.11, No.10, 2016, pp.1-14.但更多的研究持相反的观点,认为在多种博弈模型中(胆小鬼博弈、猎鹿博弈、保证型博弈、僵局博弈和囚徒困境)中,参与者的不对称将大大增加合作存续的机会。②Stephen J. Majeski,“Asymmetric Power among Agents and the Generation and Maintenance of Cooperation in International Relations,”International Studies Quarterly, 2004, Vol.48, No.2, pp.455-470 .虽然出现了上述两种截然不同的结论,但已有的学术共识是,不对称的相互关系蕴含着报偿结构的不对称性是显而易见的。③在合作系统中,个体之间的非对称性主要有以下三种形式:报偿的非对称性、演化路径的非对称性和信息的非对称性。具体研究参见贺军州:《非对称合作系统的模型研究》,科学出版社2019 年版,第20 页。“合作双方实力的不对称,使得合作收益的分配也必然具有不对称的特征”。④孙杰:《不对称合作:理解国际体系的一个视角》,载《世界经济与政治》2015 年第9 期,第132 页。因此,在相互关系不对称的条件下,需要进一步考虑每一方博弈参与者本身的报偿结构特征。

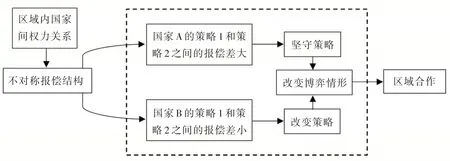

本文提出的“非对称性报偿结构”概念围绕行为体非对称性报偿结构对区域合作的影响展开(图1)。行为体的策略选择不仅仅遵循权力规则,每个行为体在合作中两种策略之间的报偿差从长期看同样会干扰博弈的结果。首先,同一区域内的国家间权力关系决定了它们在博弈中的策略空间,以及策略之间的收益差,即报偿结构。由于各行为体的身份和实力地位不同,不同国家即使选择同一种策略,所获的报偿也并不相同,它们在区域合作中的报偿结构呈现不对称特征。第二,不对称的报偿结构决定各类国家在区域合作进程中是否会改变原有的策略选择。当各国合作与背叛策略的报偿差不相同时,必然会出现一些国家有更大动机去改变策略而另一部分国家坚守原策略的情况。不对称的报偿结构显示了各国选择合作或背叛策略之间的报偿差异,而在报偿方面的差异是它们在区域合作进程中从倾向不合作到合作,或者从倾向合作到不合作的基本动力。简而言之,能够体现权力关系的合作逻辑决定了国家采取何种初始策略,而报偿结构特征进而决定策略在合作进程中的相关变化。

图1:非对称报偿结构对区域合作进程的影响机制

借鉴博弈论中的报偿结构概念并将其不对称性纳入考虑范畴,是因为区域主义首先是一种进程。区域化的过程性赋予了参与者在区域互动中策略变化的可能,反言之,正是由于参与者可能出现的策略变化,区域化才得以实现。大多数区域主义实践呈现出正向的发展曲线,成员国规模的扩大、合作内容的深入都体现了参与区域主义的国家由不合作转化为合作的过程,但是现有的区域化理论却不能完整解释停滞的甚至是逆向的区域化进程,报偿结构概念提供了观察这类现象的新角度。区域中不同行为体的报偿结构一方面体现了理想情况下由权力地位决定的博弈模型,更重要的是,对报偿结构不对称性的分析能够解释选择合作或背叛的策略是否延续或变更的原因,揭示参与者的不同策略是否具有稳定性,以及这些策略的转变是如何被触发的。

四、南亚国家在区域合作中的非对称性报偿结构

本章具体分析印度、南亚小国和巴基斯坦在区域合作中的报偿结构。南亚各国具有差异化的博弈参与者偏好,它们在区域合作中的报偿结构不同,在博弈中呈现出了报偿结构非对称性的鲜明特点。通过分析南亚地区大国、地区强国和地区小国三类国家的报偿结构,可以看出,出于不对称的相互关系,南亚国家都秉持着安全主导型的合作逻辑,它们参与区域合作不仅仅只考虑区域主义本身。无论强势方或弱势方,南亚国家在区域合作中的报偿结构中包含对安全的计算,甚至对安全的关注在区域合作中构成的占比极高,因此各国相似的考虑不会使南亚形成有利于区域主义的一致行动。南亚国家在区域合作中策略的报偿差将决定它们初始的最优策略能否被轻易地改变。

(一)地区大国印度在区域合作中的报偿结构

对于南亚区域主义,印度的政策并不是以增进合作为主色调的,其态度整体倾向于不重视、不负责。长期以来,印度区域政策的主要目标是维持区域霸权和稳定,并拒绝域外国家在南亚拥有军事存在。①Arijit Mazumdar, "India's South Asia Policy in the Twenty-First Century: New Approach,Old Strategy," Contemporary Politics, Vol.18, No.3, 2012, p.286.在区域问题上,印度往往延续处理双边问题时的霸权主义思维:无论区域主义发展的形势如何,当南亚其他国家与地区外大国交好并试图减弱印度的影响时,印度都会以霸权主义的方式背离区域合作,具体表现为印度不断试图扭转南亚国家脱离印度的趋势并重新加强对它们的控制,而这种行为建立在轻易地以牺牲区域主义为代价的基础上。因此,在南亚区域主义的进程中,印度策略选项为支持区域主义(放弃霸权主义政策)和背离区域主义(采取霸权主义政策)。印度报偿结构的主要特点是,支持或背离区域主义政策之间所获报偿的差值较大。

印度在区域合作中两个策略选项的报偿差较大,主要源于两方面的原因。第一,即使选择支持区域主义,印度也不能增进其利益。从南亚区域合作的经贸收益上看,有关南亚经济一体化的研究清楚地表明,南亚各国实际上不是天然的贸易伙伴,南亚各国不仅不能实现贸易互补,反而是彼此的贸易竞争对手,其中印度和其他南亚国家之间的贸易互补性最弱。②Hafiz Wasim Akram,“Trade within South Asia: Unrealistic Expectations,”South Asia Re⁃search, Vol. 40, No.3, 2020, pp.1-16.正如这类研究所指出的,其他南亚自由贸易区成员国很难满足印度的(经济)需求。③Dilip K. Das,“The South Asian Free Trade Agreement: Evolution and Challenges,”MIT In⁃ternational Review, Spring Issue, 2008, pp.22-29.究其原因,印度发展阶段并不显著超前于其他南亚国家,其赖以生存的国际经济环境不包括南亚。印度的经济成长主要是国内市场的驱动和与欧美等发达国家的联系,印度对周边地区的经济一体化进程兴味索然的真实原因,恰恰就在于印度实际上并不需要南亚共同市场。①叶海林:《印度南亚政策及对中国推进“一带一路”的影响》,载《印度洋经济体研究》2016 年第2 期,第11 页。从南亚区域合作为印度带来的政治资产上看,区域一体化能够对印度的全球战略所作出的贡献始终较为有限。印度并不关心南盟是否有效,不仅仅是因为南盟不能为印度提供有效的出口市场,另一个重要原因是它无法为印度的战略做出贡献。②Partha S. Ghosh, "An Enigma That Is South Asia: India Versus the Region," Asia-Pacific Re⁃view, Vol.20, No.1, 2013, pp.100-120.考虑到南亚次大陆历史上的长期分裂和越来越盛行的本位主义,印度更加不会把南亚区域主义放在其国家战略的优先位置。因此,无论是经济利益还是政治资产,印度选择支持区域主义所获得的收益都不显著。

第二,即使背叛区域主义,印度也不会受到损失,但是背叛却有利于印度获得额外的报偿。当前,印度的区域政策越来越采取一种无收益亦无损失的思路,与其说印度需要区域合作,不如说它更需要南亚邻国在区域合作中承认它们对其南亚霸权地位的支持。在南亚区域主义发展的进程中,南亚其他国家并不承认印度的地区霸权地位,却也没有能力对印度背离区域合作的行为施加惩罚;南亚区域主义无法支持印度的大国理想,但南亚区域主义也很难让印度的大国理想受阻,因此印度倾向于采取霸权主义行为,无所顾忌地谋求建立对南亚其他国家的控制。有研究进而指出,区域大国缺少提供地区公共产品、扩大区域影响力的内在利益,是由于它们很大程度上关注国内和(或)全球政治,而非他们的区域性角色。③Miriam Prys, "India and South Asia in the World: On the Embeddedness of Regions in the In⁃ternational System and Its Consequences for Regional Powers," International Relations of the Asia-Pacif⁃ic, Vol.13, No.2, 2013, p.272.区域外关系中的特权,无论是显性的或潜在的,是区域大国背离区域一体化、不提供区域领导力的诱因。④Sebastian Krapohl et al., "Regional Powers as Leaders or Rambos? The Ambivalent Behav⁃iour of Brazil and South Africa in Regional Economic Integration," Journal of Common Market Studies,Vol.52, No.4, 2014, pp. 879-895.在投机心态的作用下,印度更加考虑向世界性大国靠拢,对待南亚区域主义的动机带有区域以外的功利性目标。印度将注意力从周边转向世界和亚洲政治,能够将潜在成本最小化,并集中精力实现其更广泛的地缘战略。①Rajesh M. Basrur, "Global Quest and Regional Reversal: Rising India and South Asia," Inter⁃national Studies, Vol.47, No.2-4, 2012, p.274.因此,长期存在的区域外报偿在很大程度上抵消了印度放弃区域主义的损失,印度得以越来越自信地抛弃区域协调并追求全球体系中的更大权力。

由此,印度在南亚区域合作中的策略是,不断利用可能达成的区域合作追求外部性,以合作为杠杆,撬动南亚其他国家的行为,使其依附于印度的安全利益。印度报偿结构特点是合作策略与背叛策略之间的报偿差较大,这导致印度选择地区霸权主义而不是支持区域主义的策略相对固定,鲜有必要依据南亚其他国家的选择而调整其策略。

(二)南亚小国在区域合作中的报偿结构

作为应对21 世纪发展与安全挑战的重要工具,区域主义更可能是在国际体系中不占重要位置的小国实现繁荣而不得不选择的重要方向。比起印度对区域合作的消极态度,南亚较小国家对区域合作的意愿比印度和巴基斯坦强烈。南亚小国在区域合作进程中的两个策略分别为支持区域主义和背离区域主义,其报偿结构的特点是两个策略报偿之间的数量差较小,原因如下。

第一,南亚小国有机会从区域主义中获益,但目前其获益的程度比较有限。关于南亚小国在区域一体化中的收益,目前存在一定争议。世界银行发布的报告认为,南亚地区较小的国家可以从区域经济一体化中获得显著的好处,原因是参考墨西哥加入北美自由贸易区后的经验,认为加入区域一体化的较小国家对贸易的依赖性更大,南亚小国的消费者能够获得更廉价的商品,而出口商则可以进入更大的市场,同时获得更有竞争力的投资。②“Opening up Markets to Neighbors: Gains for Smaller Countries in South Asia”, World Bank Group, 2015, pp.1-4, https://www.worldbank.org/southasia.从贸易数据来看,近年来印度和其他南盟成员国之间贸易量确实显示出令人乐观的增长趋势。不过,尽管总贸易额在增长,但南亚小国对印度始终处于严重的逆差状态。通过对印度与南盟国家的进出口强度指数、印度和南盟国家的显性比较优势和显性进口依赖的研究也发现,区域内贸易大幅度增加的原因是印度对其他南亚国家的出口大幅度增加了。③Radha Raghurampatruni et al., "The Future Potential and Prospects of SAARC Regional Grouping: A Study," India Quarterly, Vol.77, No.4, 2021, pp.1-26.这意味着南亚其他国家至少在区域内贸易中无法比印度获得更多的收益,甚至可能因其脆弱性而从区域内贸易中受损。对于南亚小国来说,区域主义中的关键大国印度对区域经济增长没有发挥引领作用,而是形成了“虹吸效应”,印度更可能作为南亚小国在国际市场中的竞争对手。例如,2022 年初,斯里兰卡发生严重的外汇危机后,服装和茶叶类的国际订单不断转移到了印度,印度服装生产商和茶叶种植商趁机获益。①“Sri Lanka Loses Apparel and Tea Orders to India”, Dailymirror, April 9, 2022.印度和南亚小国进出口产品的相似性使区域内贸易缺乏足够动力,支持区域主义的策略并不能使南亚小国从当前的区域一体化中获得与南亚以外的其他地区小国类似的诸多好处。

第二,更为关键的是,鉴于印度倾向于采取霸权主义策略,南亚小国还受到来自印度对其主权安全的威胁,这使得南亚小国怀有动因抛弃原有的合作策略。南亚小国参与区域主义的选项存在隐含条件,即在主权不受侵犯的情况下,合作才有可能得到维持。南亚小国选择放弃区域主义的策略延伸出两重政策意义,一方面可以拒绝印度的霸权主义行为对它们主权的侵蚀;另一方面,选择区域外大国作为更有利的经济与政治伙伴,依照国家利益选择制衡、追随或对冲,以抵消印度的绝对优势。在南亚小国倾向于避免与印度产生自主权纠纷而放弃区域主义的情况下,它们可以转而寻求与中亚、西亚和东亚建立密切的关系。特别是在与中国加强联系方面,南亚小国还可以获得经济利益以外的报偿。相关研究认为,中印在地区内形成的竞争,给了它们共同邻国的小国家在地区舞台上作为外交政策角色运作的新机会,这些国家有能力在近期历史上比以往任何时候都更独立地采取行动,不受印度偏好的影响。②Carla P. Freeman, "China's‘Regionalism Foreign Policy’and China-India Relations in South Asia," Contemporary Politics, Vol.24, No. 1, 2017, pp.81-97.

出于以上两个原因,南亚小国在区域主义中的报偿结构特点是选择参与区域主义和放弃区域主义策略之间的报偿差很小,由此导致的可能结果是它们很容易改变原有的合作策略。南亚小国的策略选择并不严格依赖印度的区域策略,它们更加出于维护国家自主权的需要而决定是否继续支持或背叛区域合作。在主权安全的条件下,南亚小国愿意支持区域主义;但如果发展区域主义必须以主权可能遭受侵蚀为代价,南亚小国宁愿放弃区域合作以维持自主性,其策略由合作转变为倾向于放弃区域主义。

(三)地区强国巴基斯坦在区域合作中的报偿结构

长期以来,巴基斯坦的生存并不依托于南亚,安全上背靠中国、经济上与西方国家及西亚地区来往更密切的巴基斯坦更加不认为区域主义具有多少吸引力。虽然巴基斯坦对参与南亚区域主义的兴趣不大,但巴基斯坦对区域主义的态度往往是其与印度关系的间接反映,在不同时期与印度关系的好坏很大程度上决定了巴基斯坦对区域主义的态度。在对区域主义的策略选择方面,巴基斯坦没有同印度相似的地区霸权目标,因此巴基斯坦的策略空间同南亚小国一致,分为参与区域主义和放弃区域主义。巴基斯坦报偿结构的主要特点是,放弃区域主义的报偿远大于参与区域主义的报偿,原因主要有以下两个方面。

第一,巴基斯坦参与区域主义并不比放弃区域主义的报偿更多。对于巴基斯坦而言,南亚区域主义远不如其对印度的战略焦虑重要。何况巴基斯坦的学者认为,南亚自由贸易区和最惠国待遇这两个变量对巴基斯坦双边贸易都产生不了太大的影响,巴基斯坦并不能充分从区域一体化中获益。①Nasir Iqbal and Nawaz Saima, "Pakistan's Bilateral Trade under Mfn and Safta: Do Institution⁃al and Non-Institutional Arranngements Matter?" The Pakistan Development Review, Vol.56, No.1, 2017,p.71.所以,南亚区域主义的发展或停滞不会触及巴基斯坦的主要关切。同时,作为一个极度不安全的国家,巴基斯坦不得不保持更高的战备状态,并通过增加军备竞赛和不对称战争来抵消印度的战略进攻态势。②S. Paul Kapur, "Ten Years of Instability in a Nuclear South Asia," International Security,Vol.33, No.2, 2008, p.90.在相当长的时期,巴基斯坦认为地缘经济是实现地缘战略的一部分,地缘经济应当服务于地缘战略。显然,相对于自身的安全考虑,巴基斯坦认为南亚的区域主义微不足道。

第二,巴基斯坦放弃区域主义的策略选择同样具有额外的报偿,这种额外的报偿来自于与印度对抗的可能得益。首先,作为不同于南亚小国的区域强国,无论印度选择何种策略,巴基斯坦至少在区域合作中不会面临向印度让步而失去自主权的风险。巴基斯坦抵制印度霸权主义行为的能力强于南亚小国,因此印度选择霸权主义的策略不会导致如南亚小国主权可能被侵蚀的后果。其次,巴基斯坦参与或放弃区域主义的行为可以直接作为对印关系的政策工具。巴基斯坦拒绝参与区域合作的选项可以作为一种政治符号,表达其反对印度霸权的态度。最后,更重要的是,印度背离区域主义的行为本身可以作为巴基斯坦攻讦印度的武器。通过指责印度在区域合作中的霸权主义行为,巴基斯坦可以削弱印度对南亚主导权的合法性,拉拢南亚小国共同反对印度的霸权。基于以上三个原因,在大多数时期,巴基斯坦甚至认为,我方背叛、对方合作并不是最优情形,而印度选择背离区域主义、令南亚地区分崩离析的霸权行为对其才最有利。

作为相对印度更弱势的国家,巴基斯坦对自身安全利益的担心远超对区域主义的依赖,因此巴基斯坦弱化区域主义的策略很难动摇。基于这类报偿结构特点,当印度借区域合作议题指责或要挟巴基斯坦时,很难想象巴基斯坦会顺从地接受被事先框定好的区域安排以讨好印度,相反巴基斯坦会更坚定地选择放弃区域主义的策略,减少与南亚的区域联系,并日益寻求区域以外的发展机会。

综上所述,对南亚国家在区域合作中报偿结构的比较分析可以得出三项结论。第一,南亚国家在区域合作中的博弈关系呈现出不对称的特征。首先,印度对区域合作的态度符合僵局博弈参与者的偏好,即无论对方怎么做,背叛总会出现较好的结果。其他国家为坚持合作而牺牲主权的情况对印度来说最有利,即使对方同样选择不合作,印度也并不会受到背叛区域合作的惩罚(即为DC)。其次,南亚小国与胆小鬼博弈中参与者的偏好一致,它们更希望在自身维护主权独立的情况下达成合作(即为CC),但当主权受到威胁时,它们情愿放弃区域合作的选项(即为DC)。最后,巴基斯坦产生了不同于印度的、作为相对弱势的僵局博弈参与者偏好,认为直接背离区域主义的策略更占优,并且希望借印度对区域主义背叛而削弱其地区合法性(即为DD)。

第二,在报偿结构方面,南亚国家都很难从区域一体化中获益,但一些国家可以获得来自区域主义以外的报偿,因此它们的报偿结构也呈现出了不对称的特点。一方面,巴基斯坦和印度两个策略之间的报偿差相对于南亚小国较大,这是源于印巴虽然很难从区域主义中获益,但它们本身可以借助合作议题获得其他方面的收益,如印度可以利用区域合作实行对他国的胁迫、巴基斯坦可以借地区合作反对印度的区域霸权,而南亚小国则缺少这种获得其他报偿的能力。另一方面,巴基斯坦选择参与或放弃区域主义策略之间的报偿差又大于印度。这是由于巴基斯坦可以实施的策略选项过于单一且不存在获取区域霸权的诱惑,因此放弃区域主义的报偿具有更高的权重。如果将每个行为体两种策略之间的报偿差记为一个正常值P,印度、南亚小国和巴基斯坦的报偿差分别记为P印、P小国和P巴,三类南亚国家在区域合作中的偏好排序、博弈类型与报偿结构可以简要表示如下:

第三,南亚国家在区域主义议题上针锋相对的策略,取决于它们共同的、对安全的需求,以及各国的实力地位差异。可以看出,强势方不舍得让渡公共权力,因为其报偿结构决定了它从区域主义中拿不到回报;弱势方同样不会让渡权力,因为无法相信强势方所提供的公共产品。同时,南亚国家在区域合作上共同采取了安全主导型的合作逻辑。这一逻辑具有三个特征:一是各国追求的首要目标不是经济回报;二是追求的报偿在区域合作框架以外;三是报偿预期具有强烈的安全色彩。在这种共同的思维方式下,印度在区域合作中希望牢牢握住地区领导权并发挥支配作用,而南亚小国和巴基斯坦则更担心其国家安全,其中最重要的是自主权。南亚国家共有的安全主导型合作思维和身份差异决定着它们的策略以及报偿结构分别是如何形成的。第五章将试图证明,由于南亚国家不对称的报偿结构,南亚的区域主义在印-南亚小国和印-巴的双边互动中不能得到正向的发展,区域主义被迫成为双边关系的附属品。

五、南亚国家非对称报偿结构对区域合作的影响

如上所述,南亚地区三类国家具有非对称的报偿结构,而南亚区域主义的发展前景取决于不同策略交叉过程中报偿结构对各国策略选择的影响。在一个相互依存的世界中,每一个国家所能实现的成果集合取决于其他国家的决定。①斯科特·巴雷特,黄智虎译:《合作的动力:为何提供全球公共产品》,上海人民出版社2012 年版,第213 页。对于南亚小国和巴基斯坦而言,印度的策略决定了它们下轮博弈中选择何种策略。因此,南亚三类行为体的互动以印度为中心分为两个博弈组,一组为印度与南亚小国的互动,另一组为印度与巴基斯坦的互动。这两组博弈的共同特征为不对称博弈,即博弈的收益依赖博弈的参与者,而不是参与者所选择的策略。印度、南亚小国和巴基斯坦在区域合作中的博弈过程提供了与博弈均衡状态相对应的现实解释——南亚国家的策略交叉导致了更恶劣的结果。

(一)重复的失败:印度与南亚小国形成的“恶棍博弈”

在南亚区域主义的发展进程中,印度具有僵局博弈参与者的策略偏好,而南亚小国具有胆小鬼博弈参与者的策略偏好。这两种行为体的策略交叉形成了博弈中的混合类型,即“恶棍博弈”。①恶棍博弈的著名例子是,母亲和骗子都宣称他们是孩子的母亲,但当裁决者提出要把孩子劈成两半时,真正的母亲有胆小鬼游戏者那样的选择,放弃她对孩子的权力以挽救其生命。而骗子则有僵局游戏者那样的选择,宁愿孩子被杀死也不愿意看到孩子重新回到母亲的怀抱。具体参见威廉姆·庞德斯通,吴鹤龄译:《囚徒的困境:冯·诺依曼、博弈论和原子弹之谜》,北京理工大学出版社2005 年版,第257~258 页。印度从实现地区霸权的角度看待南亚的区域主义,它选择和“恶棍”一样的策略,宁愿暂停区域合作机制,也不愿看到南亚小国脱离其控制。对于印度来说,南亚的区域主义并不是目的,而是印度达成区域目标的手段。因此,印度会采取霸权主义行为,以地区经济议题为杠杆,试图撬动小国改变内政,实现对它们的控制。在南亚区域主义发展的前期,南亚小国对此无能为力。区域主义是南亚小国为数不多的、能使其解决生存问题的重要途径,因此它们尽管不愿接受印度的霸权行为,但当生存的权利受到威胁,它们为了区域主义发展而不得不自愿牺牲一定的自主权。僵局和胆小鬼两种策略的交叉导致的结果是,南亚小国为维持地区合作被迫不断支付沉重的成本,即为了实现区域合作就必须容忍印度的霸权主义行为,而印度往往能够因实现自己的目标而志得意满。

然而,时间并不总是永远站在“恶棍”的一边。僵局和胆小鬼两种策略的交叉具有不可重复性,因为南亚小国无法持续地让渡主权。在区域化进程中,南亚小国维持区域主义的成本(向印度支付自主权)越来越高,但是它们从区域主义中获得的收益却并不多。正如本文第四部分所讨论的,南亚小国在区域主义中的报偿结构特点是,两个策略(参与或放弃区域主义)之间的报偿差最小,因此它们逐渐认为自己可以承受僵局。最终,南亚小国原本的胆小鬼偏好逐渐演化为更加倾向于不合作的僵局形式。

在南亚区域主义的进程中,印度认为不必在区域合作领域施恩于地区内其他国家。它以合作为条件,要求南亚国家按其要求行事的行为屡见不鲜。印度经常性地向南亚小国提出要求,作为它参加南盟首脑会议的先决条件。印度试图利用地区合作机制作为一种杠杆,来修正包括南亚国家的行为和政策。①Manzoor Ahmad, "Saarc Summits 1985-2016: The Cancellation Phenomenon," p.61.在担忧国家被印度不断侵蚀主权、而参与区域合作的收益又不足以抵消这种担忧的情况下,南亚小国很容易因同印度的双边关系出现问题而受到印度的胁迫,转而也倾向于放弃区域主义。在南亚区域主义发展的后期,南亚小国越来越拒绝印度的霸权行为。2005 年2 月,在第十三届南盟峰会召开前夕,印度曾以“不满孟加拉国和尼泊尔的安全局势和政治条件”为借口要求两国在国内政策上作出改变,否则印度将拒绝参加会议。对此,孟加拉国和尼泊尔并不买账,最终第十三届南盟峰会没有如期举办,而印度对峰会的流产也毫不在意。在孟不印尼倡议(BBIN)议程中,印度寻求建立一条从印度大陆经孟加拉国到东北地区的过境线,但孟加拉国同样因担心这会对其主权和政治独立产生不利影响而采取了谨慎的态度。

(二)争端的溢出:印度与巴基斯坦不对称情形下的“僵局博弈”

印度和巴基斯坦在南亚区域主义进程中都具有僵局博弈参与者的策略偏好。不过,巴基斯坦由于在国家各方面都相对弱势,因此巴应对印度霸权主义的僵局策略相对更严格。印巴的策略交叉形成的混合博弈类型是不对称情形下的“僵局博弈”,这一类型赋予南亚区域合作中的印巴关系两层含义。

从两国关系的层面看,即使在多边合作领域,僵局也是印巴两国不可避免的结果。与囚徒困境不同,僵局博弈的两方参与者都不想真诚合作,它们认为相互背叛比相互合作更有利。在促进南亚区域一体化方面,印巴的共同利益十分稀薄,参与区域主义所获得的报偿并不足以令印巴任何一国产生放弃双边冲突、致力于区域和平的动机。20 世纪80 年代以来,印巴两国的合作是偶发的、短暂的,而这种多边框架下的合作更像是在当时情境下基于双边逻辑的一种为难的相互配合。印巴两国都基本上把合作行动看成是短期的事情,合作作为一种短期的现象也就不会产生长时期的渐进影响。①宋德星:《印巴安全两难与中国的南亚政策》,载《南亚研究》2002 年第1 期,第15 页。考虑到印巴两国在长达半个多世纪里的军事对峙和核军备竞赛,在南亚区域主义问题上印巴的相互背叛是更为可取的策略。因此,区域议题被严格限制在印巴双边冲突的框架内,多边合作不可能缓解印巴双边冲突。

从区域主义的层面看,印巴僵局的后果之一就是双边问题“区域化”。在区域合作中,印度对南亚小国和巴基斯坦实施了相同的霸权主义策略,但是收到的效果却不相同。由于南亚小国的偏好具有胆小鬼博弈参与者特征,在区域主义的前期阶段,印度对南亚小国的胁迫行为可以获得一定成功,但是巴基斯坦拥有更多资本以抗衡印度,这使印度以地区合作要挟巴方改变内政这一策略的报偿大打折扣。进而,印度转而试图联合南亚小国孤立巴基斯坦,而南亚小国也不得不尽力配合印度,以达成推迟而不是取消合作议程的共识。印巴双边问题最终成为区域主义绕不开的症结,两个典型的例证是南盟国家第11 次首脑峰会(1999-2001 年)和第19次首脑峰会(2015 年-至今),两次峰会的延期都体现了南亚小国被迫卷入印巴冲突,最终导致合作机制停摆的无奈现实。

表2: 印度与巴基斯坦的不对称博弈

20 世纪90 年代后,随着印巴无法突破僵局以及南盟合作下的印度霸权主义愈加受到南亚小国的抵触,南亚先后出现了一批次区域和跨区域合作机制。次区域合作机制包括南盟框架下的“南亚增长四角”(SAGQ)和孟不印尼合作倡议(BBIN),跨区域合作机制包括孟中印缅经济走廊和环孟加拉湾经济技术合作组织(BIMSTEC)。然而,次区域合作机制并不能作为南盟的补充,这类合作不可避免地陷入了和南盟一样的困境;而跨区域合作机制则稀释了以南盟为中心的区域主义,替代性的话语权在不断增强。①Bhumitra Chakma, South Asian Regionalism: the Limits of Cooperation(Bristol University Press, 2020), p.135.目前,现有的合作机制延续了印度和南亚小国僵局和胆小鬼偏好的策略交叉,南亚小国因为参与和放弃区域主义的报偿差过小而日益走向僵局的状况并未改变。而巴基斯坦日益被排斥在区域合作之外,印度和巴基斯坦的报偿结构导致双方在区域主义互动中僵局状态日益稳固,印巴僵局更加缺乏解决渠道。

综上所述,印度、南亚小国和巴基斯坦不会从重复的博弈中获益,区域主义反而是双边关系另一种形式的消耗。南亚区域主义很容易被双边问题破坏,原因就在于南亚各方很少能够通过区域合作实现共有利益,类似猎鹿等合作型的博弈模型无法在南亚得到体现。对于南亚小国和巴基斯坦来说,参与区域主义的收益很微薄,但为了维持合作而付出的成本却过于昂贵了。虽然一般都会认为,“经济议题通常比军事议题展现出了具有更少冲突性的报偿结构”。②肯尼思·奥耶:《无政府状态下的合作》,第238 页。但是南亚的情况不是总以经济-政治二分法来区分合作的可能性。南亚的区域合作的确规避了许多政治领域的敏感问题,但即使是低层次、低敏感度的经济社会合作也无法避免沦为国家间政治对抗的手段和工具。凡涉及到印度的区域霸权、南亚小国和巴基斯坦的自主权问题,僵局思维必然占据主导性的影响。

六、结论

历史上,南亚次大陆并非是一个毫无地区连接、没有区域主义基础的地区。至少在比殖民时代更远的历史时期,印度各个王朝不断扩展宗教边界、语言边界,一度建立过密切的经济网络和一定意义上的宗教-文化共同体。南亚各国也并非不能认识到区域一体化的好处,在南盟建立之初,各国或多或少也曾对与区域主义相关联的美好愿景抱有过热切的期待。然而南亚区域主义之所以面临发展缓慢的困境,并不是因为印度、南亚小国与巴基斯坦在地区合作议题上采取了不理性的策略,而是一个政治上分裂、安全思维占主导的区域无法发展出普遍意义上的区域主义。

区域内国家共有的合作思维决定着它们在互动过程中的策略如何排序,而这种排序和选择的过程就是报偿结构逐步影响区域化的过程。南亚安全主导型的合作逻辑衍生出僵局型的策略选择,而每个国家僵局策略的交互则形成了南亚共同发展的困局。当区域主义不能为印度打开建立地区霸权的方便之门时,多边主义便成为了大国的枷锁,印度不会多此一举自愿选择受到制度的约束;当区域主义不能满足南亚小国和巴基斯坦对于安全与繁荣的期待时,多边主义成为了小国的负担,如果以失去自主权为代价才能实现国家的生存和发展,这样的选项对于处于弱势地位的南亚国家来说越来越不具有吸引力。由此可以观察到的现象是,南亚国家在双边层面的冲突未能在多边框架下得到调和,达成区域协调极其困难,因为区域合作进程本身是由安全逻辑、而不是发展逻辑决定的。

一些对国际合作的经典研究认为,重复,或者重复的实体——制度,会改变国家的报偿结构,使它们可能从合作困境演化为另一种合作型的博弈情形。这些研究认为,行为体的报偿结构在制度化后可以依托可靠信息和日渐形成的规范而得到改善。但是,南亚各国在区域主义中的报偿结构显示,区域主义不仅不会增加各国在合作中的总体收益,更可能的结果是它们拥有的权力都被弱化了——强势方的领导权受削弱,弱势方的自主权遭侵蚀。当已建立的合作机制是低效的,就不得不考虑这样一种僵局状态,即通过协调也不能实现共有利益的情况。因此,各国在区域合作中的报偿结构特征反过来决定了区域主义的未来。对南亚地区两种不对称博弈情形的分析表明,南亚区域主义实际上的推动者始终是以地缘政治为第一考虑的国家,而不是通过所谓机制的惯性来维持的。如果南亚突破不了安全主导的合作思维、不改变政治割裂的状况,各国就很难重构报偿、摆脱区域主义的发展困境。