叙事性与杜甫咏物诗的辨体意识

白松涛

在中国古典诗歌的创作实践中,叙事与写景、抒情、议论等写作方式并非是截然对立的,而常常是在“意境”的营造中互相融合,如《文章辨体汇选》云:“一体之中,有序事,有议论;一篇之中,有忽而叙事,忽而议论,第在阅者分别读之可尔”〔1〕。美国学者浦安迪在分析抒情诗、戏剧、叙事文三种文体处理“事”的方式时,也意识到“很难找到纯抒情诗,纯戏剧或者纯叙事文的作品。在具体的文学现象中,同一部作品往往可以同时包含上述三方面的因素,它们互相包容,互相渗透,难解难分”〔2〕。

抛开中西文学中“叙事性”的本质差异来看,许多中国古典诗歌往往并不追求故事要素的准确呈现尤其是情节的完整连贯,而是在模糊的意象、朦胧的表达、错综的语法等汉语诗歌语言的特质中实现“叙事”的效果,尤其在以抒情言志为最主要意图的咏物诗创作中,“事”的因素往往被拆解为破碎的时空片段、寓言性的行为动作、聚焦视角下的几处细节甚至是典故、意境、本事,从而产生“事”的意味。这显然与典型的叙事文本的创作方式大相径庭。

杜甫咏物诗常常被认为是传形入神、寄寓情志的经典抒情文本,如朱庭珍在《筱园诗话》中称其“神理俱足,情韵遥深”〔3〕,施补华更是直言杜诗“咏物必有寄托”〔4〕。但在抒情功能下,杜甫咏物诗的文本写作与意义建构的过程也往往融入了重要的叙事性因素,这一自觉的创作意识不仅影响着诗人体物状物的方式,还体现在诗人对不同诗歌体裁的差异处理上。

一、各体兼擅、事因体异的总体风貌

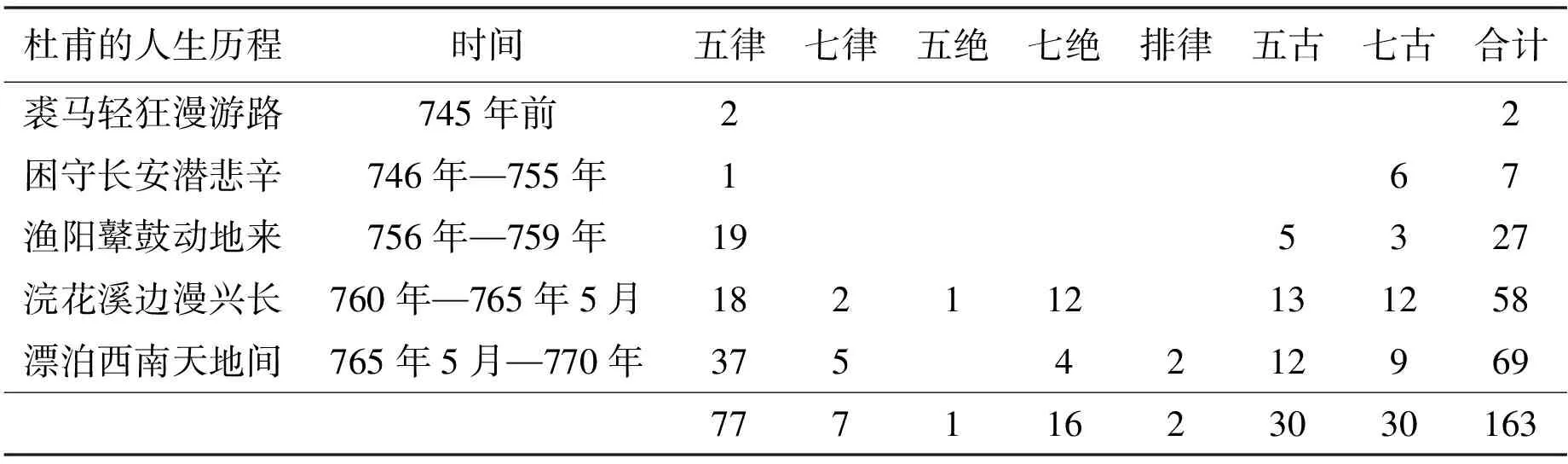

咏物诗概念历来争议颇多。笔者在《近四十年杜甫咏物诗研究述评》中对“咏物”概念进行了自中古以来的文学史寻绎,借鉴当代学者洪顺隆、王次澄的观点,认为“咏物诗是指以自然物象、生命物象、人工器物等特定的具体物象为写作中心,将其置于审美场域里体察其形态及风貌,并由物兴感、寄托情志的诗歌”〔5〕,并针对杜甫咏物诗中的特殊题材如画作、天象类诗作进行辨析,由此统计杜甫咏物诗共计163首(见表1)。

表1 杜甫咏物诗分体统计

杜甫的咏物诗题材广泛、内容丰富、情韵深厚、各体兼备,并存在着对五言律诗的明显偏好,历代诗论家更是普遍尊崇杜甫的咏物五律,以此作为咏物诗写法的典范之作。例如,元代方回曾说:“月诗五言律无出于杜少陵”〔6〕,所以其《瀛奎律髓》收入的“月类”诗以杜诗居多;清人雷国楫在《龙山诗话》中也说:“咏物诗,唐人最夥者,莫逾杜陵。杜陵诸诗,五律十七。然观其诗,皆词在个中,意超象外,有不即不离之妙”〔7〕。清人俞琰则具体指出律诗体制对于咏物诗的价值体现在精炼的文本容量与和谐的声调构造上,他说:“咏物体制,正宜稳顺声律,不蔓不支。累句芜词,亦无足取”〔8〕,所以其《咏物诗选》多收律绝,少有古体。尽管俞琰已经认识到咏物诗的诗体差异,但他的看法尚显偏颇。实际上,杜甫咏鸟诗、咏马诗好用歌行体且历来赞誉甚多,如写飞鸟的有《朱凤行》《义鹘行》《呀鹘行》《白凫行》等,写马的有《沙苑行》《骢马行》《瘦马行》和《天育骠图歌》等。

杜甫在古体咏物诗和近体咏物诗创作上各有所擅,但不同的文本体制影响着诗人体物的方式,吟咏之物的差异也影响了文本体制的选择。那么,何以从叙事性的角度分析杜甫咏物诗的诗体差异呢?实际上,叙事性因素在杜甫革新南朝以来体物写法上起到了关键性作用,这也为我们提供了解读诗歌的另一重方式。以《归雁》为例:

闻道今春雁,南归自广州。见花辞涨海,避雪到罗浮。

是物关兵气,何时免客愁。年年霜露隔,不过五湖秋。〔9〕

仇兆鳌《杜诗详注》在《归雁》一诗后引黄生评论云:“事起景接,事转景收,亦虚实相间格。”〔9〕这便是注意到“事”在文本中推动进程、连接意脉、丰富内涵的功能。不过具体来看,《归雁》并非构建了具有完整故事情节的“事”,而是调动时间、空间、背景、行为主体、情感脉络等叙事性因素,营造了四重模糊的事境:其一,文本表层是大雁南飞北归的生命历程;其二,象征层面是诗人漂泊无依的人生经历;其三,隐含层面是时局动乱的宏大叙事;其四,据钱谦益考证,这首诗还可能在背景层面包含着岭南节度使徐浩谄媚奉上一事〔10〕。作为中心物象的“大雁”便在四重事境中展现出丰厚的精神内涵。

与南朝以来的咏物诗写法相比,叙事性因素的引入使得杜甫的体物方式不再是共时性空间中的冷静审视,而是在历时性动态叙事中呈现物象。但是由于不同诗歌体裁在声律、篇幅、句子单位、文体风格方面的差异也影响了诗人对叙事策略的选择,因此即便是同样题材的咏物诗,也会因体裁不同而表现出整体风貌的显著差异。

二、古体与近体咏物诗的叙事策略

古体和近体咏物诗各自依据文体范式实现对叙事策略的自我选择。古体咏物诗便于在散句中铺展事境,但这并非是以散文笔法肆意创作,而是隐含着汉魏古诗的创作传统和唐代以来陈子昂、宋之问、杜甫等人对古体诗句法的探索贡献,从而在声律、风格、结构等方面形成新的特色,如王夫之云:“古诗无定体,似可任笔为之,不知自有天然不可越之榘矱……所谓榘矱者,意不枝,词不荡,曲折而无痕,戌削而不竞之谓。”〔11〕杜甫正是在古体诗体式中探索了咏物诗的多种叙事方式,主要表现为在疏宕起伏、曲折变化的整体气势中推动叙事的节奏,涉及紧密的语词组合、单行散句的语言提炼〔12〕、句子单位的灵活处理等方法。如《荆南兵马使太常卿赵公大食刀歌》:

太常楼船声嗷嘈,问兵刮寇趋下牢。牧出令奔飞百艘,猛蛟突兽纷腾逃。

白帝寒城驻锦袍,玄冬示我胡国刀。壮士短衣头虎毛,凭轩拔鞘天为高。翻风转日木怒号,冰翼雪澹伤哀猱。镌错碧鸊鹈膏,铓锷已莹虚秋涛。鬼物撇捩辞坑壕,苍水使者扪赤绦,龙伯国人罢钓鳌。

芮公回首颜色劳,分阃救世用贤豪。赵公玉立高歌起,揽环结佩相终始。万岁持之护天子,得君乱丝与君理。蜀江如线针如水,荆岑弹丸心未已。贼臣恶子休干纪,魑魅魍魉徒为耳,妖腰乱领敢欣喜。用之不高亦不庳,不似长剑须天倚。

吁嗟光禄英雄弭,大食宝刀聊可比。丹青宛转麒麟里,光芒六合无泥滓。〔9〕

杜甫在这首诗中借大食宝刀来写唐军勇猛的气势,并化用乐府句法,显得奇崛非凡。尤为值得注意的是,“鬼物撇捩辞坑壕”“贼臣恶子休干纪”两处都是以三句为一个单元,语势疏宕、语意滞密,这与常见的两句式结构不同。且前半段用平声韵,后半段用仄声韵,声韵的转变与事境的转变彼此配合:先叙宝刀之来历与特征,落笔飘逸有神;后述宝刀能杀敌平乱,语词波澜壮阔。句式和声韵的破新体现在两方面:一方面将语言的节奏与叙事的节奏紧密结合,使得故事的铺展更为张弛有度;另一方面也使得歌行体在篇幅长度和内容深度上拓展了叙事容量,譬如宝刀、赵太常两重事境彼此构成互文关系,再如“翻风转日”数句既用了事典,又构建了虚拟幻动的事境,在诗内之事与诗外之事的联动中将宝刀与时局、史事、传奇、赵太常的个人经历融通起来,风格雄奇神异,正如王嗣奭评此诗云:“布局既新,炼词特异,真惊人语也”〔13〕。

创作咏物律诗时,杜甫还在章法结构上将体物与叙事结合起来。清代金圣叹将唐人律诗的八句分为前后各四句,作“前后解”,其《杜诗解》所选咏物律诗均按此方式解读。不过金圣叹显然没有注意到咏物诗和律诗章法结构的内在关系。韩成武先生提出的“二节式”章法与“前后解”的分法相似,且明确指出“这种章法多用于咏物律诗”(1)韩成武在《律诗章法研究》一文(2011年第三届世界汉诗大会会议论文)中以杜甫律诗为例分析了四节式和二节式的章法。其中,二节式章法在杜甫的咏物律诗中体现得较为突出。作者称:“前节的笔墨重在描写物的形态特征,后节的笔墨重在由此及彼的联想。用这种格局写出的作品不仅逼真地再现了物的形态和精神,而且寄托了作者的思想志向或审美情趣。”。杜甫的咏物律诗前四句往往描摹物象或展示物性,是体物的部分;后四句则由此引申开来,或融入诗人之事以抒发感慨,或由物展开联想而走进事境,或在句意转折中留出叙事空间,“事”的意味也在后一节中大大增强。例如《月》(天上秋期近)前四句咏月色清亮,后四句引入个人与时代的两重事境,其中“丹心苦”“白发明”写个人忧心国事、年岁空老的感慨,“国西营”则隐含肃宗避乱、逃往凤翔一事,后一节叙事都是由前一节的体物感发而来。在《野人送朱樱》中,诗人用二节式的章法展示了今昔两重时空,由樱桃联想开来,先“忆昨”,再回到“此日”,融入了个人风光往事、长安时局变化、漂泊巴蜀的现状。再有《玉腕骝》一诗亦是从第三联起引入更广阔的背景从而展开叙事的。

不过,与律诗不同,绝句限于体裁篇幅的短小,在叙事时基本不能展开,且咏物绝句还要留出一定的篇幅来状物之形,所以只能精心剪裁最关键的“事”的因素,在意境的营造、情感的脉络、极富隐喻性的表达之中提醒读者隐含层面的故事。绝句构造的原理不必赘言,单从叙事性的嵌入来看,杜甫咏物绝句往往在“第三句”上精思傅会。元代杨载对绝句章法的解说很有参考价值:

绝句之法,要婉曲回环,删芜就简,句绝而意不绝,多以第三句为主,而第四句发之……大抵起承二句固难,然不过平直叙起为佳,从容承之为是。至如宛转变化工夫,全在第三句,若于此转变得好,则第四句如顺流之舟矣。〔14〕

清代施补华也有相似说法:

若一二句用意,三四句全作推宕作指点,又易空滑。故第三句是转柁处;求之古人,虽不尽合,然法莫善于此也。〔4〕

杜甫的咏物绝句往往是一二句承题,就物论物,展现物的状态、外观、环境等,展开叙事的关键由第三句而来,在句意转折之后,物就从静态时空被带入到动态的事件之中。例如《绝句漫兴九首(其九)》:

隔户杨柳弱嫋嫋,恰似十五女儿腰。谁谓朝来不作意,狂风挽断最长条。〔9〕

此诗前两句细摹物象,第三句突然发问“谁谓朝来不作意?”句意陡转,打破意境。到第四句给出结局:“狂风挽断最长条”。弱柳断折的悲惨遭遇正隐含着诗人自身的不幸经历,两重事境便都由第三句转折处延展开来。此外《三绝句(其三)》一诗,一二句写楸树花开之貌,三四句则由眼前花开景象联想到花落,在强烈的情感表达中展现历时性的发展过程。《得房公池鹅》前两句专写鹅,第三句则是一处悬念:为何房琯“应回首”呢?第四句给出结局:原来是诗人得鹅而去,故意这么说的,在轻松的风格中交代了事情原委。《解闷十二首(其十)》一二句回忆在泸戎之地摘荔枝,第三句突然跳跃空间,转而写荔枝送往京城之后品相不佳,由此展现远贡之事,包含讥讽之意。总的来看,在第三句转折处叙事是杜甫咏物绝句中十分常见的叙事策略。第三句虽有转折之意,却并非孤句,而是引入叙事性因素,在绝句有限的容量中丰富了文本的层次与内涵,在句意的跳脱、情感的波折、视野的转换或时空的发展中,展露诗人的写作意图,并由此赋予物象更为深厚的内涵和意义。

三、物性与诗体的双向影响

所咏之物的属性特征影响着叙事的方法和风貌。相比较而言,古体咏物诗表现了大量奇绝怪异的物象,包括侠义鸷鸟、西域奇树、避乱之马、杀敌宝刀等,如《义鹘行》《石笋行》《石犀行》《海棕行》《李鄠县丈人胡马行》《桃竹杖引赠章留后》《荆南兵马使太常卿赵公大食刀歌》等。生活中常见的物象如花木鸟兽、人工器物、日月星辰等则多见于近体咏物诗,如秦州时期的咏物组诗和《江头五咏》。莫砺锋先生注意到杜甫在成都时期的咏物诗“很少咏马、鹰等壮伟不凡之物,而多咏平凡、普通之物”〔15〕,而这些平凡之物恰恰大量出现在近体咏物诗中。奇绝怪异的物象往往处于波澜壮阔的叙事场域之中,在形式自由的古体诗中,诗人可以不受句式、对偶、声病甚至是篇幅的拘束展开铺陈;寻常物象往往缺少奇异壮阔的经历,而是融入诗人含蓄蕴藉的情感体验,其写作方式是由物象写到物性,由眼前之物写到心中之事,由个人遭际写到时代局势。近体诗有着和谐浑融的抒情结构,可以调动格律的节奏来补白整体叙事的不足,在意境和情感中实现对“事”的营造。

物象的属性会影响咏物诗的诗体选择和叙事策略,反之,以不同的诗歌体式吟咏相同之物时也会表现出不同的叙事性特点。例如杜甫的《高都护骢马行》和《玉腕骝》都是咏马诗,且都有骏马驰骋战场、杀敌立功的联想,但是前诗中的骢马带有出生入死、征战沙场的侠义与豪气,后诗中的玉腕骝则带有功成身退、收敛锋芒的品德涵养。另外,这两首诗都既有诗内之事又有诗外之事,其体式差异和咏物效果可以从叙事性因素的调度来展开分析,诗如下:

安西都护胡青骢,声价欻然来向东。此马临阵久无敌,与人一心成大功。功成惠养随所致,飘飘远自流沙至。雄姿未受伏枥恩,猛气犹思战场利。腕促蹄高如踣铁,交河几蹴曾冰裂。五花散作云满身,万里方看汗流血。长安壮儿不敢骑,走过掣电倾城知。青丝络头为君老,何由却出横门道。(《高都护骢马行》)〔9〕

在建设工程项目管理工作中,合同双方对合同条款的理解可能存在一定的偏差。这就容易导致在结算时,因工作变更、价格浮动、对合同条款不熟悉等因素给企业的经济利益带来严重的损失,在维权方面也存在一定的困难[4]。在施工工程发生变更事项时,如果变更确认不及时,责任方划分不明确,在竣工结算时就会遇到签证、确认方面的问题,导致延误工程结算时间,增加工程的投入成本。

闻说荆南马,尚书玉腕骝。骖驔飘赤汗,跼蹐顾长楸。胡虏三年入,乾坤一战收。举鞭如有问,欲伴习池游。(《玉腕骝》)〔9〕

《高都护骢马行》为七言歌行,诗中出现多次时空跳跃:当下眼前之马(一二句)——从前战场之马(三四句)——现在枥中(五六七句)——从前战场(八到十二句)——现在长安城中(十三到十六句),句意起伏动荡,完成了马从立功、功成、惠养的过程叙事,既有基本情节,又有细节描写和侧面描写,在生动的事境中传达了马的神韵,具备了“开展情节所必要的结构机制,以及叙事所需的其他因素”〔16〕。而其四句一转韵的诗体节奏,更为事境增加了纵横捭阖、动荡飞腾的气势。《玉腕骝》为五言律诗,在对偶、声律的严格要求和五言八句的有限篇幅之中,与马有关的叙事被浓缩在第三、四联中。前两联仍是咏物诗“静态体物”的常规写法。律诗的对偶句无疑会极大地阻碍“铺排式叙事”的展开,但此诗第三联却巧妙运用了流水对,上句写叛贼作乱已久,下句写此马一出便可成功,由事件的起因直接推向高潮,叙事节奏很快。第四联写功成之后的联想,在时间推移中使叙事节奏舒缓下来。后两联在短短二十字之内叙述了骏马战场立功、功成身退的情节,剪裁精炼,只留下最主要的骨干情节,但叙事性意味并没有因此削弱。一方面,张弛有度的叙事节奏符合战事发生的状态,可调动读者的阅读体验,强化了事境的真实感,而叙事留白之处则任读者联想。另一方面,就诗外之事而言,《高都护骢马行》中骢马“伏枥”的片段隐含着诗人困居长安的经历,整首诗主要还是由此生感,表达立功的壮志;而《玉腕骝》中的“荆南马”“胡虏三年入”则有着明确的事件指向,即卫伯玉大破史思明长子史朝义、部将李归仁的壮举。

由此可见,体式不同使得杜甫咏物诗对叙事容量的掌控和叙事性因素的选择也有区别,古体可以铺排叙事、展示细节,将事件讲述得或完整生动、直露坦率,或跌宕起伏、风格恣肆;近体则省去诸多细节,在紧密的叙事节奏中展现主干情节,调动时间、空间、情感脉络等因素搭建整体的叙事框架,再利用格律结构制造叙事留白,风格含蓄韵致。

四、咏物组诗的文本复加与组合叙事

杜甫创作了大量咏物组诗,每组包括两三首到十几首不等,这是诗人在某一阶段里以一个及一类物体为吟咏对象甚至在保持相同论调和情感态度的情况下集中创作的同一体式的诗歌群。杜甫咏物组诗多创作于秦州以后,人生深切的阅历感慨和精深浑融的诗学造诣使得杜甫咏物组诗呈现出高妙的艺术效果,且更着意于物情人意的沟通〔17〕。

据笔者统计,杜甫咏物组诗主要包括如下系列:秦州咏物组诗(759年)、成都病枯组诗(761年)、《江头五咏》(762年)、《三绝句》(762年)、《官池春雁二首》(763年)、夔州动物组诗(766年)、《见王监兵马使说近山有白黑二鹰二首》(766年)、《月三首》(767年)、《八月十五夜月二首》(767年)、《雨四首》(767年)、《江边星月二首》(768年)、《归雁二首》(770年)。此外,《解闷十二首》(766年)的后四首专咏荔枝,也是咏物组诗(2)秦州咏物组诗通常是指自《天河》到《铜瓶》的16首诗,但其中《空囊》写诗人生活状况,非咏物诗(陈贻焮先生在《杜甫评传》中也有相同的观点)。再有《捣衣》一诗代思妇言情,也不宜归为咏物诗。《雨四首》(767年)后二首着意写雨中客愁与忧思,亦非咏物诗。。

组诗形式在唐诗创作中十分常见,李正春统计《全唐诗》中收录337位诗人创作的组诗,共1953组计7995首,创作组诗较多的诗人有李峤、李杜、元白等,其中杜甫的组诗也有467首之多〔18〕。组诗中的每一首诗都是独立的创作,而几首诗组合起来又具有整体的思路和效果。罗时进教授从叙事和抒情两个角度分析了唐人组诗的表达功能,他认为:“唐人利用迭合与延展手段形成诗歌文本的复加结构,以增强诗歌节律,充分抒情,并通过有序编排,以逻辑性的方法展开主题,推进叙事,为后人留下了深度的诗性记忆”〔19〕。这说出了唐人组诗抒情与叙事的基本逻辑。那么杜甫咏物组诗在叙事时用到哪些“逻辑性的方法”呢?金圣叹《杜诗解》和黄生《杜诗说》中关于杜甫咏物诗的两处评价有重要价值:

三绝句恰成一篇,不能少一首,亦更不可多一首也……不知诗者谓是一咏楸树,一咏鸬鹚,一咏春笋,即胡不各为一绝句,而题之为“三绝句”哉!殊不知此诗只是将魏文帝“请呼心所欢,可用解忧愁”十字,化作三绝耳。盖前一绝即是忧愁,后二绝即是“请呼心欢”以解之也。〔20〕

前后咏物诸诗,合作一处读,始见杜公本领之大,体物之精,命意之远。说物理物情,即从人事世法勘入,故觉篇篇寓意,含蓄无限。〔9〕

金圣叹认为《三绝句》虽然各咏一物、各自独立,但三首诗组合起来具有内在的连接和整体性效果;黄生指出“人事世法”的引入使得杜甫夔州组诗在整体上实现“体物”和“命意”的效果。这启示我们:研究杜甫咏物组诗的叙事性,要先发掘每首诗隐喻的诗外之事,同时寻找几首诗之间的组合逻辑,从而分析组诗整体的叙事功能。

杜甫常用组诗展开时代叙事,用文本复加的形式来组合历史场景,在独特的观照视角下展现时局变化。这样的写作方式体现在《喜闻盗贼蕃寇总退口号五首》《收京三首》和“病枯”系列等诗中。以“病枯”系列的四首诗为例:《病柏》中柏树“颜色改”“柯叶坏”的现象隐示着国家由盛而衰的局势变化,即“以乔木喻故国也”〔21〕;《病橘》警示皇帝不要劳民伤财,是“叙事纪实”之作;《枯棕》借割剥棕树来写官府对江汉百姓的剥削,如浦起龙云:“军兴赋繁,为民请命焉”〔22〕;《枯楠》写有才之士不被重用,其背景是“时房琯自礼部出晋州,张镐再贬辰州司户,肃宗所相者乃吕諲、苗晋卿之属,公故惜而悲之”〔23〕。四首诗分别从“国家局势”“皇帝”“百姓”“才士”的角度叙述国之弊政,有各自的诗内之事和诗外之事,但组合起来又共同构成一个完整而丰富的政治时局,由表及里、自上而下、从宏观到具体地呈现出国势倾颓之下的各种弊端,正如仇兆鳌所言:“凡杜诗连叙数首,必有层次安顿”〔9〕。文本复加的结构,不仅扩大了诗歌的规模和表现功能,也更便于从多重角度构建宏大的事境,实现组合叙事,这是咏物组诗相比于单首咏物诗所展现出来的写作优势。

“病枯”系列均为古体诗,每首诗都有较强的叙事意味,而夔州动物组诗均为五言律诗,且有几首是并无明确事件指向的“泛咏”,单首诗的叙事意味相对较弱。而且,“病枯”系列只有四首,易于组织,在物象选择上也保持了高度一致;而夔州八首动物组诗则涉及八种不同的动物,包括飞鸟、野兽、家禽、鱼类,物类较为复杂。所以,律体咏物组诗要发挥整体性的叙事功能,就不能依靠“事”的叠加,而是要构建内在的逻辑思路和章法结构。例如杜甫的经典七律组诗《秋兴八首》,八首诗各有叙事,更重要的是都与“夔府秋日”相呼应,如叶嘉莹先生所说:“自一本化为万殊,而万殊又复归于一本”〔24〕,形成了统合八首诗的内在线索,这与夔州八首咏动物组诗的处理方式相似。首先,夔州组诗从题目和主旨上看可以分作两两一组,《鹦鹉》《孤雁》都写漂泊思乡之愁;《鸥》将劳苦的浦鸥与飘逸的海鸥进行对比,写士人应当高蹈自洁而不应逐利自辱,《猿》通过写猿猴见机行事感慨乱世之中人亦不能脱离险境以保全自身和家人,浦鸥与猿猴,一愚一智,一贬一褒;麂不当鸣而鸣,鸡当鸣却不鸣,最后都为人所杀;黄鱼和白小都是细微的生命,却仍然不能避难远害。其次,这组诗悲剧色彩浓厚,从比兴寓意的角度看,所写的实际上是乱世之下不同人物的命运,是杜甫在夔州时期自伤和伤时的体现。大历元年(766年)的唐王朝虽然已经结束了安史之乱,但社会仍处于内忧外患之中,包括边疆部族的侵扰、地方割据势力的壮大、朝廷剥削力度的加重以及自上而下的腐败等。这组咏物诗也如散点透视,从不同的角度展现时局,如《鹦鹉》化用祢衡《鹦鹉赋》语意写才士受政治迫害,《猿》中“前林腾每及,父子莫相离”隐含诗人携子避乱的经历,《麂》中“衣冠兼盗贼”一句骂意十足,似乎隐含崔旰之乱。所以,这组咏物诗的逻辑主线是乱世之下的人生思考,通过不同角色、不同人物的命运来展示时代环境,将朝廷动乱、人才遇害、小民生存等事件组织起来,达到了组诗整体的叙事效果。

值得注意的是,咏物组诗的组合逻辑也隐含着叙事性因素,例如时间的流程、空间的罗列、情感的脉络、意义的承接等〔18〕。前举夔州和“病枯”系列咏物组诗便是以意义与情感的接续为组合逻辑。而《江边星月二首》便是将时间进程作为组合逻辑,诗如下:

骤雨清秋夜,金波耿玉绳。天河元自白,江浦向来澄。映物连珠断,缘空一镜升。余光隐更漏,况乃露华凝。(《江边星月二首(其一)》)

江月辞风缆,江星别雾船。鸡鸣还曙色,鹭浴自晴川。历历竟谁种,悠悠何处圆。客愁殊未已,他夕始相鲜。(《江边星月二首(其二)》〔9〕

两首诗都咏江边星月:第一首先写“秋夜骤雨”,次写“星月初现”,再写“光芒渐隐”“隐更漏”提醒读者时间的流逝,并由此开启下首诗。第二首紧承前一首的时间线,先写“星月辞别”,次写“曙色来临”,再写“星月无踪”,最后抒发客愁。两首诗在清晰的时间线中展示了星月从出现到消失的全过程,这使得星月成为历时性、动态变化的事象。此外,《月三首》(断续巫山雨)有着特殊的时间线,组诗随着诗人的联想不断延展,三首诗中的月有着不同的时间长度,第一首写雨后初晴的新月,第二首写两年之月,第三首写半年之月,并以久客思归、漂泊孤凄之情统合全诗,于是“月”具有了历时的意味,成为诗人不同时段所历之事的见证。

五、结语

综上,从古典诗歌的叙事性视角可以看出杜甫的咏物诗创作具有明确的“辨体”意识:古体咏物诗继承汉魏古诗疏宕起伏、曲折变化的整体气势,使用紧密语词、单行散句、三句一组等方式构建事境、推动叙事节奏;而近体咏物诗除了使用意境、情感、隐喻等方式制造叙事的效果外,更重要的是利用格律诗的结构特征将体物、叙事和抒情融为一体,无论是在二节式结构还是第三句转折中,杜甫都充分发挥文体特质和功能,从而在由“物”到“事”的写作过程中产生传形入神、神形兼备的艺术效果。除了古体和近体两种体式内部关于叙事策略的自我选择外,依据咏物诗题材特性来看,物的属性与体式特征之间具有双向互动的现象和关联,叙事性因素(叙事策略)则在其中起到组织协调各类因素的文本功能。古体咏物诗多写奇绝怪异之物,故以铺排叙事为主;近体咏物诗多写寻常物象,则往往在意境和情感中实现叙事的效果。即便是同一物象,在两种诗体中也驱动着不同的叙事性因素。此外,杜甫后期的咏物组诗蕴含着深厚的阅历、沉重的感慨和精深浑融的诗学艺术,这些组诗不是机械的诗歌文本叠加,而是在一定的内在逻辑中产生了组合叙事的整体性效果。

杜甫咏物诗中包含的叙事性因素革新了南朝以来静态观物的咏物诗做法,使得作为事象的“物”拥有了更为灵活生动的观照场域,也因而承载着个体生命与时代历史的互动话语,“诗史”和“诗中有文”的特质也都在“事”的增长中得以显现,并影响着中唐以后咏物诗的写作方式。