族群聚居与住屋形式

——工具史视野下青铜时代西南夷聚落建筑的文化技术特色

徐辉,刘鑫,温泉

社会人的生产器官的形成史,即每一个特殊社会组织的物质基础的形成史。[1]

——卡尔·马克思(Karl Marx)

历史上的西南夷地区位于青藏高原东缘,以云贵高原为主体,囊括巴蜀西部与南部等地区。该区域在青铜时代以氐羌、苗瑶、百濮和百越族群为主体1),由聚族而居的诸多方国联盟组织形成。资料显示,商周时期,川西南、滇西及黔西北地区受巴蜀文化和新石器时代晚期地域文化的影响逐步进入青铜时代。春秋时期,整个西南夷地区青铜文明兴盛,包括云贵高原、横断山区、川西山地和川西南山地;战国至秦汉初期,青铜文明发展到达顶峰,截至目前该区域发现青铜时代的文化遗址和墓葬群多达上百处;两汉时期,青铜文明融入铁器文明。历史上西南夷分为西夷与南夷2),《史记·西南夷列传》记载:“西南夷君长以什数、夜郎最大;其西靡莫之属以什数、滇最大……自冉駹以东北,君长以什数,白马最大,皆氐类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也[2]”。

近年来国内外的社会学、民族学、建筑学、地理学及人类学领域,针对中国西南地区青铜时代的聚落文化进行了纵深化研究,传统的“文献考据注疏”“社会进化论”“中心—边缘”“冲击—回应”等单向度范式研究开始向“多源互证”“民族—国家”“交流—融合”“身份—认同”等多向度范式过渡3)。在此背景下,国内外学者产生了一大批极具价值的研究成果,既有研究分别从政区变迁、语言区系、信仰风俗、民族交流等多板块勾勒出青铜时代西南地区聚落社会、经济与文化的丰富特征[3-6]。其中童恩正教授在其著作《南方文明》中对西南夷的历史地理进行综合梳理[7]。蓝勇教授及其团队在其著作《西南历史文化地理》中汇“百家之言”,对西南地区的民族谱系进行深入解析[8],将其分为氐羌、百越、苗瑶和百蹼四大系统。戴志中、杨宇振教授及其团队进一步将西南地区错综复杂的民族学背景同西南地域建筑文化进行比较研究,从而进行了西南地域建筑文化的类型区划[9]。本文在上述研究基础之上,尝试建构考古学、聚落学、建筑学、地理学、文化学、人类学与传播学等多学科视域,将西南夷地区的聚落建筑文化技术分为3 个类型,即以氐羌族群为主体的横断山脉康巴聚落文化技术、以濮越与苗瑶族群为主体的黔贵聚落文化技术、以濮越与氐羌族群为主体的滇云聚落文化技术,综合探究工具史视野下青铜时代西南夷聚落建筑的文化技术特色。

1 柱造土掌与密肋邛笼:以氐羌族群为主体的康巴聚落建筑

源自甘青之交的黄河上游及渭水上游地区的氐羌先民在新石器时代自横断山脉康巴区域向周边地方迁徙,遍布于川西高原、藏东地区、滇西北、洱海周围和金沙江中游地区。通过民族学材料可知,迁徙路线主要有两条:一条沿横断山脉三江并流区域等江河峡谷及支流迁向西南腹地,另一条从甘肃、青海一带经川西北松潘草地至岷江和大渡河上游地区进入西南腹地(图1)。因此,横断山脉康巴区域成为氐羌族群迁徙的重要空间节点[10]。

1 氐羌族群迁徙路线,根据考古学材料绘制,审图号:GS(2016)1609

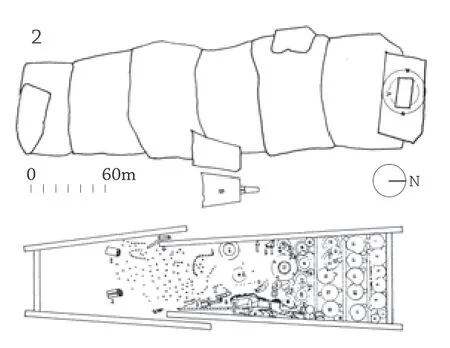

剑川海门口等遗址出土了小型简单的斧、钺、锛、镰等红铜与青铜制品,其铸造技术包括单范铸造、合范铸造以及锻打等,这表明当时横断山脉的康巴区域已步入青铜文明[11]。近年发掘的茂县牟托、德钦纳古、永芝等墓葬群属于春秋战国时期,其中仅发现少量小件青铜器;而茂县牟托石棺墓及其陪葬坑属于战国中晚期,其中青铜器物极为丰富,包括青铜兵器、生产工具、生活用品、编钟礼乐器等(图2)[12];战国晚期,青铜文明中心移至滇云高原的滇池区域。该区域总体上青铜文化不发达,受北方系青铜文化影响较大,同时吸收了巴蜀地区的青铜工艺技术。陶器和小件青铜器居多,黄河上游新石器时代晚期的双耳型陶罐最具特色。小型兵器青铜器居多,包括双环首铜剑、山字形剑等。在融合北方文化与巴蜀文化后,青铜时代横断山脉康巴区域的工具技术体现出明显的氐羌族群特色。一方面因该区域青铜工具技术的限定,另外一方面受限于横断山脉康巴区域的地理气候环境,其聚落建筑呈现出显著的民族文化与地域技术特色,即早期土掌与邛笼建筑特征,以雅江县呷拉遗址、木里县石房子遗址、雅安雅尔撒遗址、丹巴县罕额依遗址(图3)[13]等为代表。

2 茂县牟托1号墓石棺盖板及器物,引自参考文献[12]

3 丹巴县中路乡罕额依遗址中的方形石砌墙体遗址,引自参考文献[13]

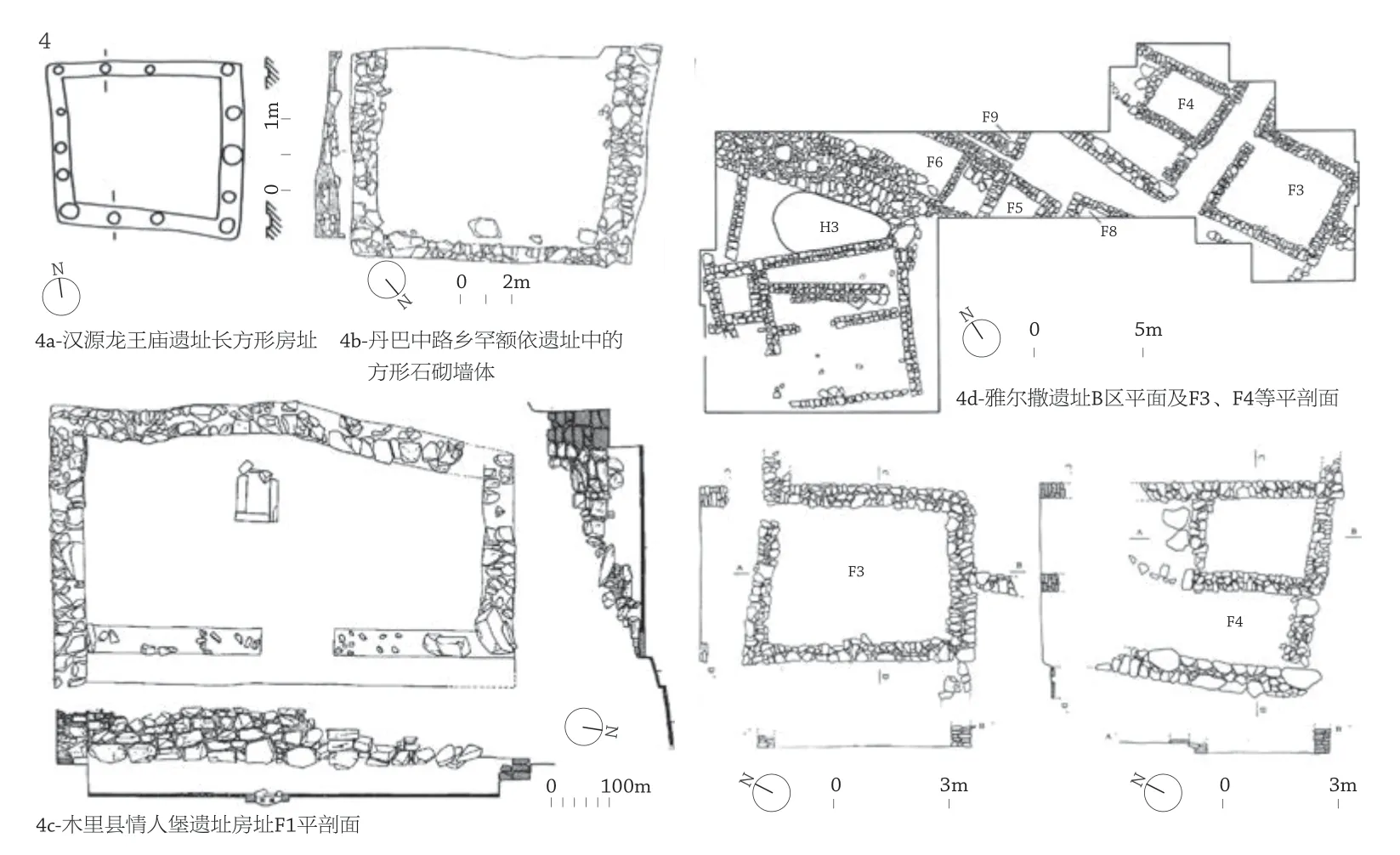

在横断山区大渡河流域的汉源龙王庙遗址中,发掘出土了新石器时代晚期的6 座住屋基址,其平面布局为方形与圆形,住屋为典型木骨泥墙式结构,但四周直壁基槽明显加宽,内部柱洞变大,柱间距排列非常稀疏,与周边文化技术区域的密集小柱洞排列方式差异显著4),这从侧面体现了该区域的建筑营造由木骨泥墙结构向柱造式夯土墙结构过渡的趋势[14]。雅砻江流域的雅江县呷拉遗址,其住屋基址平面形状不规则,墙基处碎石与红烧土堆积较多,未发现木骨构造,基址东部的3 个柱洞呈圆形[15]。综上,其住屋结构可能为战国晚期碎石夯土墙体与柱子共同承重的结构系统。贡嘎山脚的雅砻江流域的木里县情人堡石房子,建造年代为战国至西汉时期,平面为东西向布局,建筑由墙基、墙体、门道及散水面构成[16]。构筑工序为:挖出基槽,再在基槽内构筑墙体,墙体用自然石块垒砌成平整墙面再以层叠垒筑干砌,东墙面正中位置设门道,屋正中靠西位置设“火塘”。由此可见,该建筑具有典型的密肋邛笼特征。

该地区的聚落建筑以西汉中晚期的雅安雅尔撒遗址[17]中发现的3座地面式建筑遗址为代表,墙体采用块石垒筑而成。其住屋形式出现空间组合复杂的套间式布局,与木里县的石房子遗址相比,构造更为复杂,空间组合也更为丰富。总体来说,这些建筑遗址均有卵石夯土墙体或石砌墙体、柱造式框架以及密集排列的屋面密肋梁形式,空间类型包括地面式与半地穴式。类似于《后汉书》中所记载的两汉时期西南夷“笮都夷”“冉駹夷”地区的民居建筑,其呈现出“依山居止,累石为室”5)的特征,为典型的西南地区早期柱造土掌与密肋邛笼形式(图4)[14-17]。

4 横断山脉康巴文化区的聚落建筑遗址图,引自参考文献[14-17]

2 抬梁穿斗与木栅干栏:以濮越与苗瑶族群为主体的黔贵聚落建筑

黔贵高原区域的青铜时代聚落文化遗址主要分布于黔西山原地区,以毕节瓦窑村遗址、威宁县鸡公山遗址、威宁红营盘墓葬群为代表。在毕节瓦窑村遗址[18]中,有房址遗迹被发现,出土器物包括斧、锛、刀范及网坠等石器,以及镯、铜器残件等青铜器。商周鸡公山遗址中,有祭祀坑、墓葬群、建筑和排水沟等被发掘,出土的器物包括陶器、石器与铜器[19]。祭祀坑内的炭化稻谷多,稻谷按放置方式分为两种:一种是被烧焦后放入坑内的成团稻谷,另一种是撒在坑内的散粒稻谷。春秋战国时期,威宁红营盘墓葬群的青铜技术相对成熟,以锡为材质的青铜居多,红铜次之。工艺技术主要是热锻和冷加工,热锻较多,冷加工次之[20]。西汉至东汉初期的赫章可乐墓葬群[21-23],以铜釜、铁釜、铜鼓、镂空云纹柄首剑为主要器物,以陶甑、陶屋及奁等汉式器物为代表。

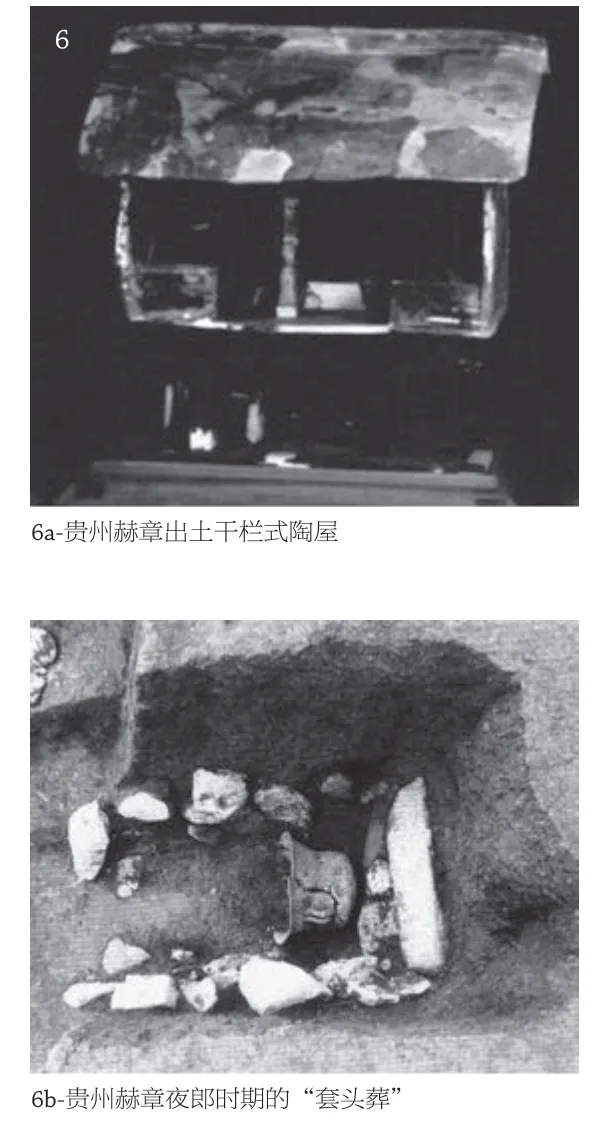

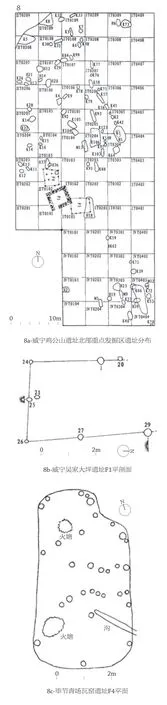

黔贵地区的聚落约在商代晚期至周代初期进入青铜时代。战国至西汉为青铜文明的繁盛初期。墓葬为竖穴土坑墓,具有独特的“套头葬”制式,近年来挖掘出土了干栏式陶屋和大量青铜器物,其中兵器类青铜器物居多。受滇、蜀、巴及中原文化影响,当地乐器以铜鼓为主。镂空卷云纹铜柄铁剑、心形纹铜戈等青铜器物也极具地方特色。新石器时代,南方沿海的百越族群6)溯南流江、西江、郁江而上,经广西进入黔贵山区。现代考古学材料也表明,青铜时代广西南流江流域出土的干栏式青铜住屋(图5)[24]与黔贵地区出土的干栏式陶屋(图6)[22,25]在空间形制与结构构造上极为相似。西南百濮之地7)的族群因部族繁多称为百濮8);春秋时期,楚灭濮后,百濮族群不断涌入西南腹地。如汉杨雄《蜀都赋》所述,“东有巴賨,绵亘百濮”。百濮深入黔贵腹地,参与巴国的建立。由于羌人南下,源于黄河中下游地区的苗瑶族群迁至江汉平原,形成长江流域的九黎部落联盟9)。新石器时代晚期的涿鹿之战后,由北向南迁徙的苗瑶先民建立三苗部落联盟,尧舜时期“分北三苗”10),由东、北方向逐渐向西、南方向大迁徙,最终在秦汉时期形成云贵高原地区的苗瑶族群[26]。三大族系交汇于黔贵山区,与当地先民融合,形成极具特色的青铜文明(图7)。可以说青铜时代黔贵高原地区的工具技术与中原文化及巴、蜀、滇文化紧密融合,濮越特色鲜明。其一因该区域青铜工具技术的限定,其二受限于黔贵山原地区的地理气候环境,其聚落建筑呈现出显著的民族文化与地域技术特色,即早期抬梁穿斗与木栅干栏特征,以威宁鸡公山遗址、威宁吴家大坪遗址、毕节青场瓦窑遗址等聚落建筑为代表(图8)[27-29]。

5 广西合浦望牛岭1号墓出土干栏式铜屋,引自参考文献[24]

6 贵州赫章地区独特的“套头葬”及出土的干栏式建筑明器,引自参考文献[22,25].

7 黔贵高原地区青铜时代聚落建筑考古的代表遗址分布

8 青铜时代黔贵山区的聚落建筑遗址,引自参考文献[27-29]

商周威宁鸡公山遗址,其东南部及顶部平坦区域有零星的建筑遗存[27],该区域山顶最高点处的一组建筑遗址极具特色。位于中部的建筑遗址平面柱洞密集,据柱洞及周围遗存推测,该遗址曾为典型的早期木栅干栏建筑,分居两侧的建筑基址柱洞较稀疏,推测可能为棚屋类型或穿斗式构造。该组建筑的基址周围分布有大量祭祀坑,经考古分析,这些祭祀坑具有显著的功能分区,以祭祀活动为主体,而整个聚落以山顶部最高点的干栏建筑为精神核心,具有较强的向心性。通过分析商周威宁吴家大坪遗址中的生产生活用具可知,这应该是用于生活居住的居址遗存。遗址内有一座住屋基址,残存的柱洞分为3 列[28]。据基址遗迹推测,该建筑为棚屋类或干栏式。在商周毕节青场瓦窑遗址中,6 座房址均坐西面东,朝向河流。住屋均为地面柱洞式建筑,包括单间与双开间,屋顶形式包括单面坡和双面坡,室内火塘位于建筑中部[29-30]。根据残存柱洞的位置、基址的红烧土及屋面形式推测,这些建筑采用早期干栏穿斗式构架承载屋顶。居址遗存的东北部由4 根木柱支撑,为棚架结构。建筑内部有便坑一座,便坑为圆形,这个早期厕所成为青铜时代聚落建筑公共卫生研究的依据。在战国晚期普安铜鼓山遗址中,根据分布较杂乱的300 多个小孔洞,推测其为住屋或棚架聚落。该聚落应是综合性的手工工场,主要用来铸造青铜,兼具制陶和石器加工功能[31]。据炭化农作物堆积及绳纹陶片推测,此处聚落兼作生活起居和储备粮食之用。聚落建筑遗迹有9 个柱洞,规则整齐,洞底垫石块,洞壁有锲固柱子的石片。分南北2 室,北室稍大,南室较小。南北2 室内共有5 块平整原生岩石。

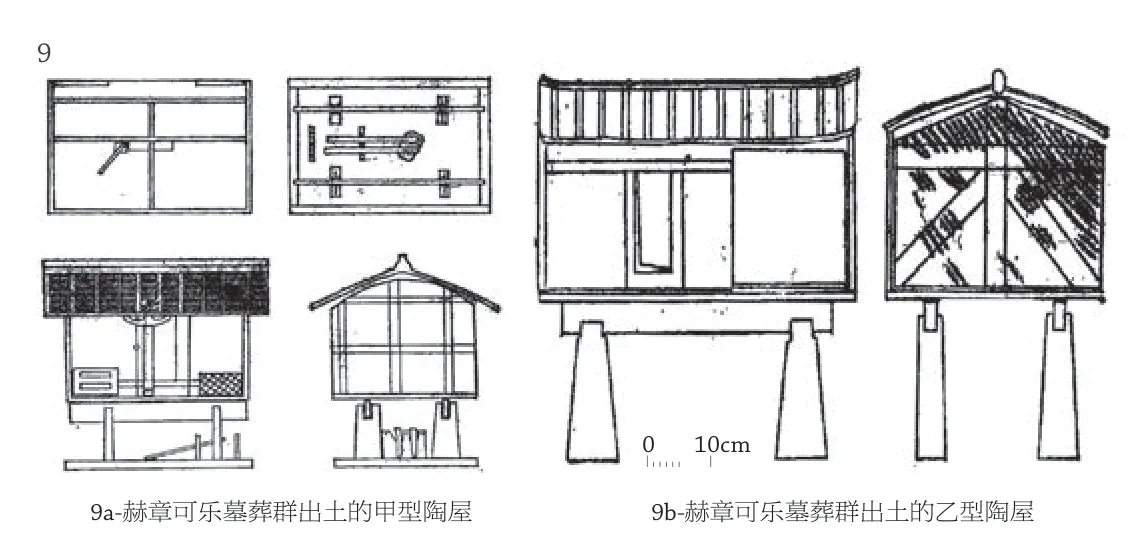

赫章可乐墓葬群的建筑明器是该地区在西汉时期遗存的代表,该墓葬群出土了4 件陶屋,其中两件陶屋(甲与乙)保存极为完整。甲型陶屋为两层抬梁穿斗与木栅干栏的混合结构,底层为碓房,内有双雄。二楼为前廊后室的两开间,中部设单扇门。廊两侧各有栏杆,中部靠右侧设带有柱础的方形立柱,柱顶设斗拱承托撩檐枋;建筑背立面与山墙面均刻有穿斗结构的柱枋线条,屋顶为人字形斜梁构造的悬山顶。乙型陶屋亦为两层抬梁穿斗与木栅干栏的混合结构,建筑由4 根圆形立柱抬梁所支撑,柱顶为叉形,两柱间横向架设方梁,承托二层房舍。二层房舍为前廊后室结构,正立面右侧开单扇门;建筑背立面与山墙面均刻有穿斗结构的柱枋及斜撑线条,屋顶为人字形斜梁构造的硬山顶(图9)[21]。总体来说,这些建筑遗址及器物模型呈现出典型的抬梁穿斗与木栅干栏的混合式结构形式,明清以降的西南风土建筑文化与之具有明显的文化技术传承关系。

9 赫章地区墓葬群出土的陶屋明器,引自参考文献[21]

3 木楞井干与干栏合院:以濮越与氐羌族群为主体的滇云聚落建筑

青铜时代滇云高原区域的考古聚落文化遗址主体分布于滇池区域与洱海区域,其他零星散布于宁盐、楚雄、保山等地区。滇池区域以剑川海门口遗址、晋宁石寨山墓葬群、江川李家山墓葬群为代表,有兵器、生产工具、生活用品、乐器及装饰器物等青铜器11),生动再现了当时的社会生活生产、宗教仪式、战争活动等场景。这些青铜器源于中原及巴蜀地区,铸造技术成熟,包括范铸法、失蜡法等。洱海区域以楚雄万家坝墓群、祥云大波那墓群等为代表。墓葬分为木质和铜质棺椁的土坑墓、石棺墓等,种类繁多。生产工具以青铜兵器为主,分为剑、矛、钺、斧等,乐器以铜鼓、钟等为代表[32-34]。该区域将西北草原文化、四川盆地巴蜀文化、红河三角州东山文化、中原文化乃至异域中西亚文化等融为一体,其青铜文化极具多元特色,与其他文化相区别(图10)[35-36],以大量独特的铜鼓、贮贝器、青铜扣饰、青铜兵器及雕塑纹饰为代表。

10 云南高原区发掘出土的青铜器,引自参考文献[35-36]

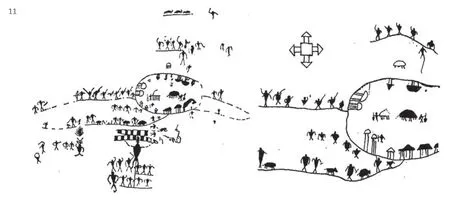

滇云地区的氐羌先民在新石器时代初期沿澜沧江河谷进入藏东、滇西北、滇西一带,经洱海区域向东扩展,渐入滇中、滇东北一带,滇云高原地区的瓮棺葬、石棺墓均是氐羌族群文化传入的表现。新石器时代初期,百越先民沿右江进入滇云高原地区,滇东南区域的双肩石斧制式便是百越族群文化的表现。先秦时期傣族先民“滇越”“鸿僚”及“掸人”的沧源岩画也是百越族群文化的代表(图11)[37-38]。春秋时期,大量百濮先民从江汉流域南部进入云贵高原地区,诸如越雟之濮、牂牁之濮和建宁之濮等[26]。三大族系与当地先民交汇于滇云高原地区,富有滇云高原特色的青铜文明由此形成。在充分吸收了中原文化与巴蜀文化后,青铜时代滇云高原地区的工具技术表现出明显的濮越族群与氐羌族群相交融的特色,一方面因该区域青铜工具技术的限制,另外一方面受限于滇云高原区域的地理气候环境,其聚落建筑文化呈现出显著的民族文化与地域技术特色,即早期的井干与干栏建筑特征,以晋宁石寨山、江川李家山、呈贡天子庙墓葬群为代表。

11 沧源岩画中绘有干栏式房屋的“村落暮归”,引自参考文献[38]

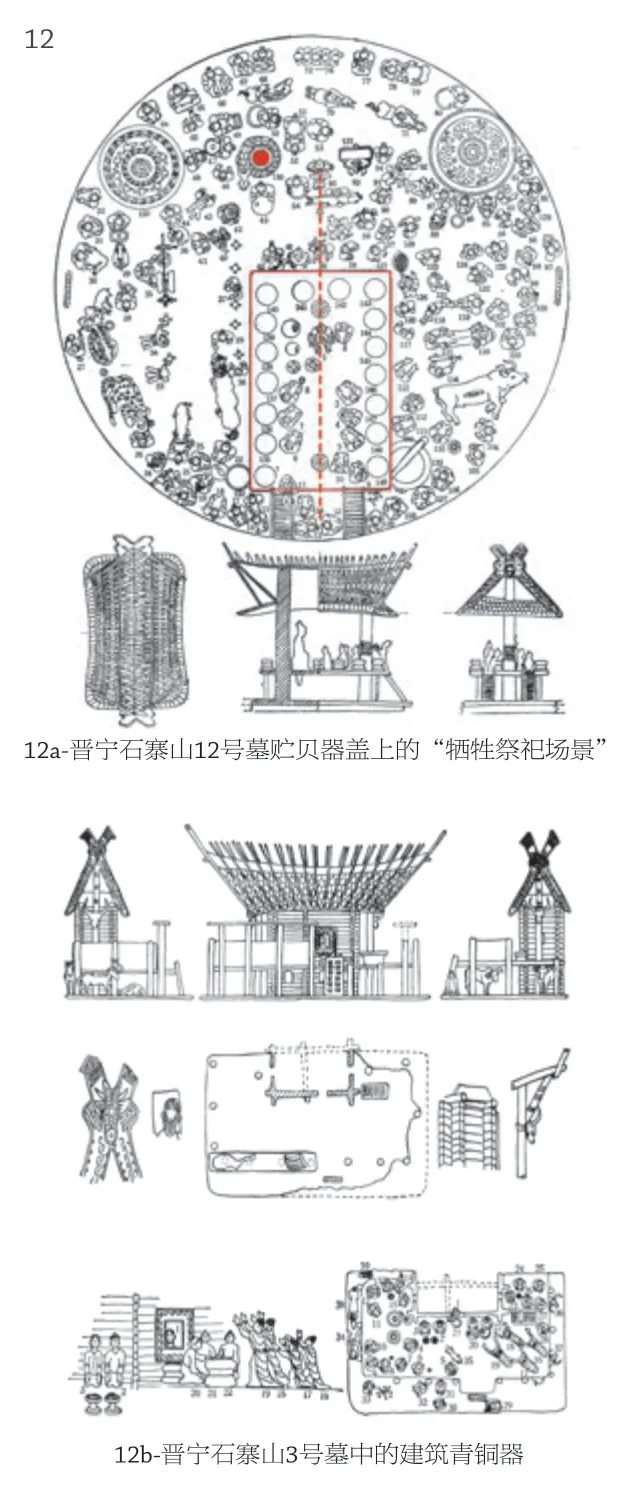

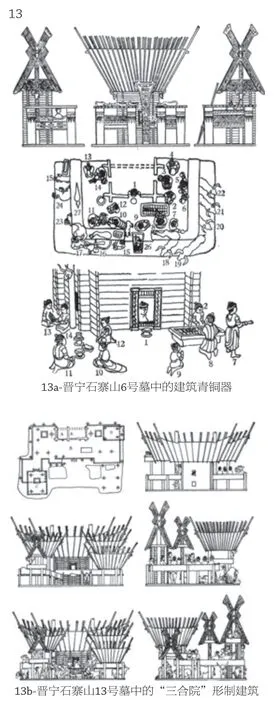

晋宁石寨山墓葬群中出土的“人物屋宇铜饰”是滇云地区在战国至两汉时期具有建筑形式的青铜明器的代表(图12)[36,39]。在滇云高原的江川李家山墓葬群[40]、呈贡天子庙墓葬群[41]等墓葬群中也有类似的具有建筑形式的青铜明器被广泛发掘,说明青铜时代的木楞井干与干栏合院建筑在滇云高原广泛分布。滇云地区出土青铜明器中的建筑形式分为木楞井干式、木栅干栏式及干栏院落式3 种。木栅干栏式的建筑青铜明器再现的是以穿斗结构为主体的干栏建筑形式,诸如晋宁石寨山12 号墓贮贝器盖上的“牺牲祭祀场面”。石寨山的考古发掘报告称:“……盖上有一长方形楼房……四面无壁,以两圆柱支撑屋顶,前端置二梯,可以上下。屋顶以细条木棍拼为‘之’状,屋脊稍呈弧形”。木楞井干式的建筑青铜明器再现的是以井干结构为主体的干栏建筑形式,如晋宁石寨山6 号墓与13 号墓的建筑青铜器(图13)[39]。以6 号墓的建筑青铜器为例,其屋顶为长脊短檐形式,屋顶坡面上的木条排列规律,两侧博风板挑出的屋脊交叉为燕尾状;支撑屋顶的结构除两侧木柱及其斜撑以外,其主体为中部直接落地的井干式墙体;二层居住面及住屋左右两侧的走廊由干栏式短柱与井干式墙体共同承载;建筑走廊较宽敞,设有栏板围护。干栏院落式的建筑青铜明器再现的是合院建筑的空间组合。如晋宁石寨山13 号墓,该组合院建筑的平面格局是典型的“三合院”,空间组合错落有致,主从协调。建筑主室为井干式结构,墙体中部设有窗口,主室中部设可从地面直达居住面的干栏木梯。主室两侧为由圆柱支撑的“敞厅”式住屋,主室左前方设4 根圆柱承载“敞厅”式住屋,居住面高于主室平台,右前方设地面式“敞厅”式住屋。

12 晋宁石寨山12号、3号墓中的干栏式建筑形象,引自参考文献[39]

13 晋宁石寨山6号、13号墓中的干栏式建筑形象,引自参考文献[39]

早在新石器时代末期,该地区以剑川海门口遗址12)为代表的聚落建筑遗址规模宏大。其出土的木桩与横木等建筑构件多达5000 余根,木桩底部均被砍削为钝尖状,桩柱间有大量横木,个别横木与桩柱上有榫口、榫头及用于连接的榫卯构件,桩柱间有木门转轴和门锁等构件,显示出极发达的干栏建筑构造工艺(图14)[42]。近年来滇云高原的其他区域也相继发掘了大量干栏与井干式聚落建筑遗址,诸如昆明王家营遗址、西山小邑村遗址等。这些木楞井干与木栅干栏聚落建筑遗址是建筑青铜明器空间真实性再现的有力证明,为流布于滇云高原的明清时期木楞井干与干栏合院式风土建筑奠定了坚实的文化技术基础。

4 族群聚居与住屋形式:西南夷聚落建筑的文化技术分析

《周易·既济》载,“方,国也”13)。考古学家苏秉琦先生指出:“比部落更高的、稳定的、独立的政治实体是早期的城邦式原始国家,而方国便是城邦式原始国家进一步完善与发展的结果。”方国,属人类学的酋邦概念,用来表述一种区别于史前文明时代又不同于国家复杂文明社会的人类社会组织形式[43]。人类学家埃尔曼·塞维斯(E.R.Service)在《国家与文明的起源:文化演进的过程》(Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution)中提出,人类社会组织的发展分为游群、部落、酋邦、国家4 个阶段[44]。其中,部落时期属于“文明的前夜”,私有制产生,以血缘联系为基础的氏族集团出现具有特权的部落长老领袖,社会组织呈现一定的分层趋势。而方国正是人类学家莫尔顿·弗里德(M.H.Friedel)所说的“分层社会”时期的产物[45],即尖锥体结构的系统在联盟组织内部逐步形成,国家社会组织机构相对完善,社会组织模式完整且复杂[46]。据民族志及考古发掘资料可知,青铜时代的西南社会以方国(酋邦)社会组织为主体,部落联盟融入其中。西南地区方国时期的文化技术分区大体包括巴蜀聚落文化技术区与西南夷聚落文化技术区。受巴蜀与中原地区影响,西南夷聚落文化技术区的青铜文明起步较晚,在春秋时期兴盛,战国至西汉初期达到顶峰。幅员辽阔的西南地区内部的青铜文明与社会组织进程的差异很大。作为发达文明的标志与物化形式,区域内青铜文化技术水平具有明显的地域不均衡性。正是这种不均衡性促使了西南夷聚落建筑文化技术出现了不同的类型特征。

据前文所述诸多学者的民族学与考古学分析可知,西南夷聚落建筑文化技术区可分为以氐羌族群为主体的横断山脉康巴聚落建筑文化技术区、以濮越族群为主体的黔贵山地聚落建筑文化技术区、以濮越族群和氐羌族群为主体的滇云高原聚落文化技术区3 种类型。其中横断山脉康巴地区的聚落建筑文化技术区,融合了北方文化与巴蜀文化,体现出氐羌族群特色,其聚落建筑文化呈现出早期的土掌与邛笼特征,以雅江县呷拉遗址、木里县石房子遗址、雅安雅尔撒遗址、丹巴县罕额依遗址等聚落建筑为代表。这些建筑遗址均有卵石夯土墙体或石砌墙体,柱造式框架以及密集排列的屋面密肋梁形式,空间类型包括地面式与半地穴式,属早期柱造土掌与密肋邛笼形式,这与《后汉书》中两汉时期的西南夷地区 “依山居止,累石为室”的民居建筑一致。黔贵山地地区的聚落文化技术区,融合了中原文化及周边区域巴蜀滇文化,体现出显著的濮越族群特色,其聚落建筑文化呈现出早期的穿斗与干栏特征,以威宁鸡公山遗址、威宁吴家大坪遗址、毕节青场瓦窑遗址等聚落建筑为代表。这些建筑遗址及器物模型呈现出早期抬梁穿斗与木栅干栏式结构特征,明清以降的西南风土建筑的风土特征与之具有明显传承关系。滇云高原聚落文化技术区吸收了中原文化与巴蜀文化,体现出濮越族群与氐羌族群相交融的特色,其聚落建筑文化呈现出典型的木楞井干与干栏合院式特征,以晋宁石寨山墓葬群、江川李家山墓葬群、呈贡天子庙墓葬群等聚落建筑为代表。据建筑青铜明器的形式可推测,该时期的建筑形态包括穿斗干栏式、抬梁干栏式、井干干栏式院落3 种类型,近年来在滇云地区发掘的聚落建筑文化遗址是建筑青铜明器空间真实性再现的有力证明,为明清时期流布于滇云高原的木楞井干与干栏合院建筑源流寻求到确切的文化技术脉络。

5 结语

总体来说,在青铜时代的西南夷诸多方国中,出现了基于生活功能、生产技术、宗教王权、安全防御等诸多复杂功能需求的聚落建筑。以多学科视野审视西南夷青铜时代的聚落建筑,解析该地区族群民系为适应西南复杂多样的生态环境而全力寻找适宜的生存模式,这种模式源于各分支民系在西南地理环境中改造与认识自然所积累的经验表达[38],形成了以氐羌族群为主体的康巴聚落建筑遗址呈现出“柱造土掌与密肋邛笼”的特征;以濮越与苗瑶族群为主体的黔贵聚落建筑遗址呈现出“抬梁穿斗与木栅干栏”的特征;以濮越与氐羌族群为主体的滇云聚落建筑呈现出 “木楞井干与干栏合院”的特征。该时期的聚落建筑空间形式开始分化:一类是适应自然环境与族群文化的生产生活类建筑,其住屋形式分为穿斗式、干栏式、井干式、邛笼式及混合式。较新石器时代的地面式建筑来说,这些建筑的结构更加明晰合理,构造更为复杂精巧,抵抗自然环境的能力增强,空间的围合度与完整性提高,室内居住面的空间品质极大提升;另一类建筑是因先民在满足生产生活等功能的基础上提出更高层次的空间诉求而产生的,极具象征意义的大型祭祀高台及组合式住屋形式相继出现。祭祀高台与组合住屋在空间上环绕式的围合感与单向度的向心性隐喻着方国神圣的仪式与权力,这种向心秩序性的空间把西南夷方国时期社会分层系统的类“尖锥体”等级结构物化于物质空间,促使聚落建筑服务于宗教仪式或者军事王权,体现了方国联盟集团的共同利益与意志,是青铜时代西南夷社会文化技术系统的物化表达。其反映了西南夷社会系统中多种文化技术要素之间的相互作用,这些要素共同影响区域空间格局的功能、表型与性状,揭示了西南地域空间格局在中华文化漫长的历史流变中始终保持“和而不同”的地方景观与人文特色,至今仍呈现出欣欣向荣的繁盛景象。该研究结果也可为后续西南传统聚落建筑的基因谱系识别与演变机制研究奠定基础,弥补中国古代建筑史、西南民族文化史对西南多民族地区传统聚落建筑的整体性、系统性研究之不足。