直入塔中 上寻相轮

——赵鸿羽与他的书法

文_陆德富

博士、杭州师范大学人文学院副教授、中国美术学院文化遗产研究中心研究员

赵鸿羽ZhaoHongyu

赵鸿羽,山东菏泽人,毕业于中国美术学院书法篆刻专业。现为山东省书法家协会会员、济南市书法家协会创作委员会委员、济南市青年书法家协会副秘书长兼草书委员会主任、济南市中书法家协会副主席、中国楹联学会会员。曾获山东省“齐鲁文化之星”、济南市高层次人才称号,以及第四届“泉城文艺奖”,曾入选首届济南市青年书法20 家。书法作品曾入选(展)首届“牡丹奖”山东省书法双年展、“百年西泠·翰墨春秋”—西泠印社诗书画印大展、首届“青州奖”全国书法作品展览、第二届“羊欣奖”全国书法作品展、全国第七届新人新作展、山东省第二届小品展、山东省第四届临帖展,曾获济南市青年书法家协会书法创作奖、第一届中韩书画大展书法特等奖。

多年以来,赵鸿羽先生都抱着一个愿望:对他的习书生涯做一个总结,并让广大的书法爱好者能充分欣赏他的古典临摹与创作。现在,赵先生的夙愿即将实现。他雅意拳拳约我为他写序,参与他的创举。感于他的热忱,我一诺无辞,然而也不免有几分踌躇,不知道该从何处落笔。

我既不懂艺术评论,也没有系统地接受过各种书体的专业训练,因此对这些作品本身的分析和评价,只能“敬而远之”。一再考虑之后,我觉得也许可以从以下两个角度来稍作说明:第一,我是一个艺术爱好者,对古代的书法有着浓厚的兴趣;第二,我与鸿羽相知有年,关于他和他的作品,或许能做到一定程度上的“了解之同情”。

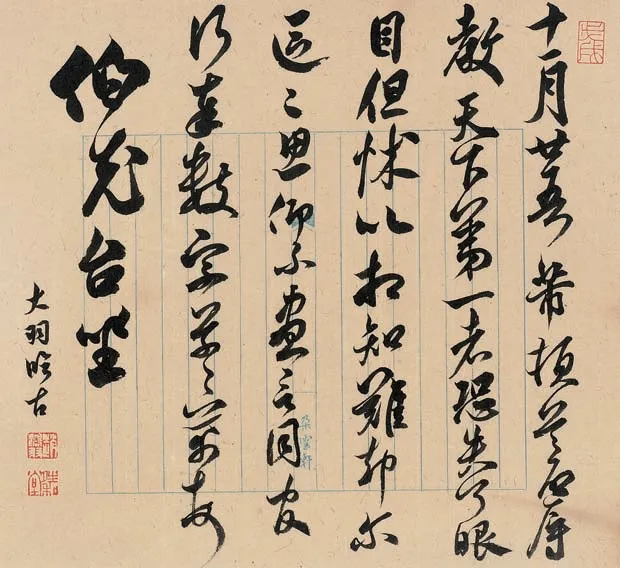

赵鸿羽 临米芾尺牍30cm×32cm2018

中国的书法史,到了清代发生了一个不小的变局。这源于金石学的兴起。宋明两代理学盛行,“程朱”学派和“陆王”学派之间在形而上学层面的争论已经到了山穷水尽的地步,为了在根本上取得话语权,不能不回归双方都据以立说的原始经典。在此过程中,很多学者都已经意识到金石遗物的重要性。随着乾隆初期清廷对文化政策的调整,以及惠栋诸儒对古学的倡复,经史考证的趋向日益受到重视。上自帝王、儒臣,下至在野学者,无不注目于对经义古学的倡导与研讨。经史考证风尚遂成为学术主流。而利用金石文字考经证史的学者也颇多,除了众所周知的毕沅外,还有朱彝尊、丁敬、吴玉搢、钱大昕等。

与金石学兴起相应的是,从事金石书法创作,以及从金石文字中汲取养分从事书法创作,逐渐成为清代书坛的流行风尚。阮元的《南北书派论》《北碑南帖论》和包世臣的《艺舟双楫》,阐述了碑刻文字的种种长处,在理论上为之张目。

1891年,康有为的《广艺舟双楫》问世。从书名看,他是要将《艺舟双楫》的论述推而广之。在这本书中,他首次提出了“碑学”“帖学”的概念。《广艺舟双楫·体变》云:“今学(即碑学)者,北碑、汉篆也,所得以碑为主。” 碑学推崇方正、雄健、朴茂等书风。《广艺舟双楫·尊碑》云:“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人之为帖学,宜也。”帖学追求圆融、潇洒、飘逸等书风。

关于“帖学”的范畴,后来者的说法又有不同。马宗霍在《书林藻鉴》中说:“帖学自宋至明,皆所宗尚。……宗赵宗董,固自有殊,其为帖学则一也。……至若帖学不囿于赵、董,而能上窥钟、王,下掩苏、米……斯则所谓豪杰之士,固将移俗而不移于俗者,盖亦有人,自当别论。”今天一般意义上的“帖学”,与马氏的界定较为接近。

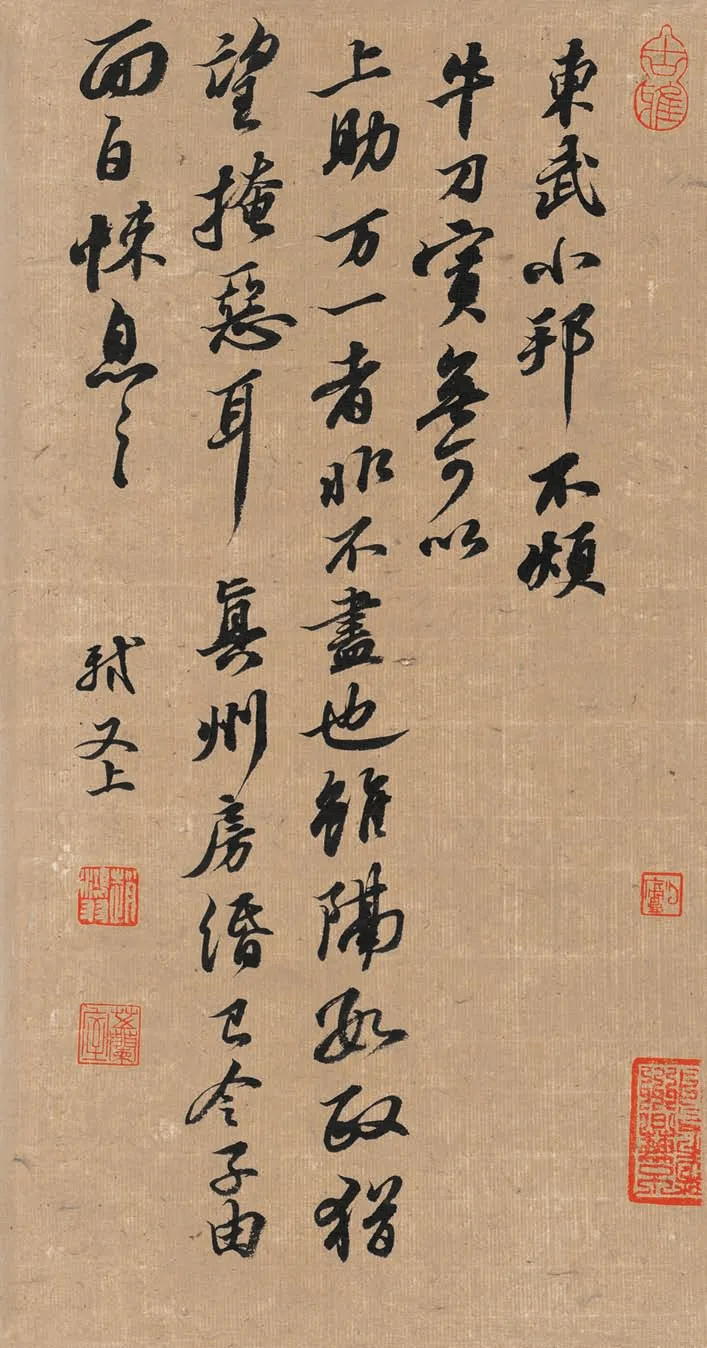

以今天的标准来看,鸿羽走的是“帖学”一路。他的书法早期专攻“二王”,转而研习宋四家,下至赵孟、董其昌。十数年的习书生涯,他遍临诸家法帖。他于苏东坡、赵孟书法用功尤勤,也最有心得,所临《黄州寒食诗帖》,笔酣墨饱,神完气足,恣肆跌宕,飞扬飘洒,能得其中三昧。

这里有必要说明,“帖学”与“碑学”本身并无高下之别。康氏大力倡导“碑学”,贬低“帖学”,实际上是他主张维新变法的思想在艺术方面的表现,不能看作是对“碑学”及“帖学”价值和意义的真切描述。众所周知,康有为的维新主张,又跟国家日益衰颓、频受列强侵辱的背景密切相关。

再往上追溯,明代董其昌倡言“南北宗”,以禅宗流派律定画史,也不全是出于学术公心。清人沈宗骞《芥舟学画编》卷一论“宗派”条中说:“天地之气,各以方殊,而人亦因之。南方山水蕴藉而萦纡,人生其间,得气之正者,为温润和雅,其偏者则轻佻浮薄。北方山水奇杰而雄厚,人生其间,得气之正者,为刚健爽直,其偏者则粗厉强横。此自然之理也。于是率其性而发为笔墨,遂亦有南北之殊焉。”沈氏指出,所谓“南北宗”山水乃客观的自然环境造成。这是公允之论。董其昌抬高“南宗”,贬低“北宗”,实际上是为了打压以戴进为首的“浙派”,本身也不是以学术为指归的。

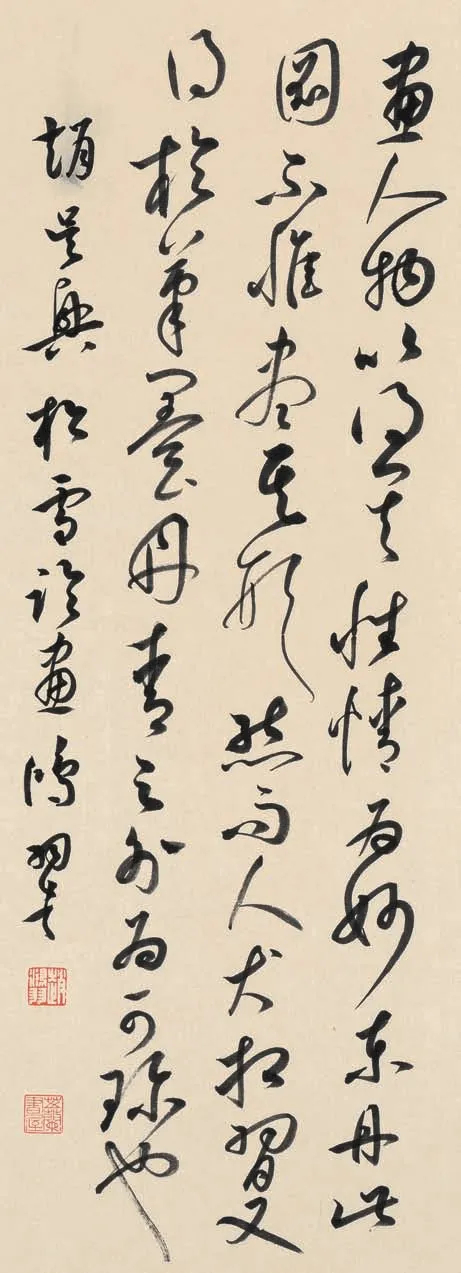

赵鸿羽 赵孟论画句50cm×18cm2021

艺术的标准并不是唯一的。比如,我们很难说“南宗”就一定优于“北宗”,至少在对“势”的营造方面,“北宗”的面貌显然更加突出。对艺术家而言,了解各种标准,同时选择符合自己性情,并且能达到的标准,也许才是最重要的。

以我对鸿羽的了解,他走“帖学”这一路,是很合适的。鸿羽性格温和,内敛含蓄,可谓谦谦君子。我有幸忝列教席,愧为人师,但一则感于他的热忱,一则佩服他的艺术造诣,常相叨扰,有时不请自来,推门而入。他从无怨言,执礼甚恭。在鸿羽那里,大概是没有“色难”一说的。

难能可贵的是,鸿羽的作品中有一股浓厚的书卷气,清新而古雅。这是有缘由的。鸿羽爱书,上学期间,每周末必去书店看书买书。几年下来,斗室之内,积书盈屋。我们在里面小坐,常常会感到异常局促,而他置身其中,不改其乐。

鸿羽蓄书,并不仅是为了享受坐拥书城的感觉。袁枚《小仓山房文集》卷二十二有《黄生借书说》一篇,文中说:“书非借不能读也。……若业为吾所有,必高束焉,庋藏焉,曰:‘姑俟异日观’云尔。”写到此处,不禁汗颜,因为“姑俟异日观”是我的口头禅。鸿羽的书,必定认真翻阅,读到会心处,还会用彩笔将其圈出,或夹上字条作为标记。所以,聊起书家、书史的时候,我们每每能够听到他的精彩见解。从这个角度看,他不仅仅是书家,还是个读书人。以读书人身份作书,其书法面目自然有所不同。

赵鸿羽 临苏东坡《东武小邦帖》44cm×23cm2015

如果允许我这个外行人对鸿羽多年来的艺术道路做一个总结和展望,那不妨引用北宋的程颐对王安石说过的一段话:“公之谈道,正如说十三级塔上相轮,对望而谈曰,相轮者如此如此,极是分明。如某则戆直,不能如此,直入塔中,上寻相轮,辛勤登攀,逦迤而上,直至十三级时,虽犹未见相轮,能如公之言,然某却实在塔中,去相轮渐近,要之须可以至也。至相轮中坐时,依旧见公对塔谈说此相轮如此如此。”(《河南程氏遗书》卷第一)我不敢自比荆公,但平生所言多是撇开书法技艺的空论,实为“对塔说相轮”,知其仿佛而已。相形之下,程颐所论“直入塔中,上寻相轮”云云,却正是鸿羽多年艺术道路的真实写照。偱此登攀,他终会有“至相轮中坐”的那一天。