地球物理勘查在耐火粘土矿采空区勘查中的应用

时晓东,付 帅,孔风阁

(1.济宁市地源矿产资源开发有限公司,山东 济宁 272000;2.邹城市土地储备和规划事务中心,山东 济宁 273500)

0 引言

地球物理勘探技术是矿产资源勘查中不可或缺的一种方法。地球物理勘探技术是指利用地球物理学的知识和方法,对地下、地表和大气中的物理参数进行定性和定量测定,以揭示地球内部结构、性质及其变化的一种探测手段。通过对地球内部物理性质的探测和分析,为地质勘探提供重要的数据和信息。国内学者对此进行了大量的研究,例如,王俊等[1]采用瞬变电磁探测技术,对露天煤矿采空区进行了勘查,取得了比较理想的解译成果,具有较高的准确性,为露天矿安全生产提供了保障;岳鹏等[2]利用综合物探技术,对煤矿积水采空区进行了勘查,研究证明了运用瞬变电磁法与三维地震相结合的综合勘探方法可以充分发挥各自方法的优势,同时弥补其中一种方法的不足,使勘探结果更为准确,成果解释可信度大大提高。

鉴于此,本文在指定范围内(约0.13 km2)对河南省焦作市西张庄拟设矿区耐火粘土矿采空区项目进行了物探勘查工作。具体任务是通过高密度电法物探手段[3],基本查明工作区30 m深度内的采空区分布情况及地层岩性、结构等,为下一步储量核实工作提供技术参考。

1 工程概况

1.1 研究区地层岩性

1.1.1 上马家沟组(O2s)

出露于研究区边界处。岩性以厚层状石灰岩、白云岩和泥灰岩为主,根据岩性组合,可分为3段。下段(O2s1):研究区西部及北部大石河谷底有零星出露,据区域资料可知,地层厚度40.0~70.0 m,一般53.0 m,钻孔最大揭露厚度42.9 m。岩性下部为薄层状泥质白云岩、泥灰岩、角砾状泥灰岩互层;中部为灰黑色角砾状泥灰岩、纹层状粉晶白云岩为主,夹薄层泥灰岩;上部为灰色-深灰色砾屑白云岩、厚层白云岩和灰质白云岩。中段(O2s2):研究区西部大面积出露,地层厚度38.0~82.2 m,一般69.6 m。根据岩性特征,自下而上分可分7个岩性层。上段(O2s3):分布于上马家沟组中段之上,一般位于山顶。地层厚度30.7~51.4 m,平均38.9 m。岩性下部为灰色厚层状白云岩或白云质灰岩夹深灰色灰岩,易风化,常形成缓坡地貌;中部为白云岩、灰质白云岩夹深灰色薄层灰岩,地貌上常形成阶梯状陡坎;上部为深灰色厚层状灰岩,地貌上形成陡坎。

1.1.2 峰峰组(O2f)

出露研究区周边山顶部位。下部为角砾状泥灰质白云岩,上部为中厚层状白云岩,夹深灰色灰岩,地层厚度36.3~66.7 m,平均厚度50.3 m,与下伏上马家沟组整合接触。

1.1.3 本溪组(C2b)

多出露于山顶和采坑处。地层厚度4.3~33.9 m,平均厚度17.9 m。岩性以杂色泥岩为主,中部粉砂岩、泥岩薄层,含黄铁矿结核及散晶,下部灰色铝土质泥岩。与下伏上马家沟组地层呈平行且不整合接触。

1.1.4 太原组(C2t)

广泛出露于研究区,岩性主要为太原组下段的深灰色石灰岩,局部夹薄层砂质泥岩和泥岩。灰岩一般厚24 m,含生物碎屑和燧石团块。与下伏本溪组地层呈整合接触。

1.1.5 第四系(Q)

分布于沟谷和山坡地带,地层厚度0~10.0 m。沟谷中由近代河床堆积和冲、洪积砂砾石组成;山坡地带主要由黄土、粘土、亚粘土夹少量砂砾石。

1.2 地球物理特征

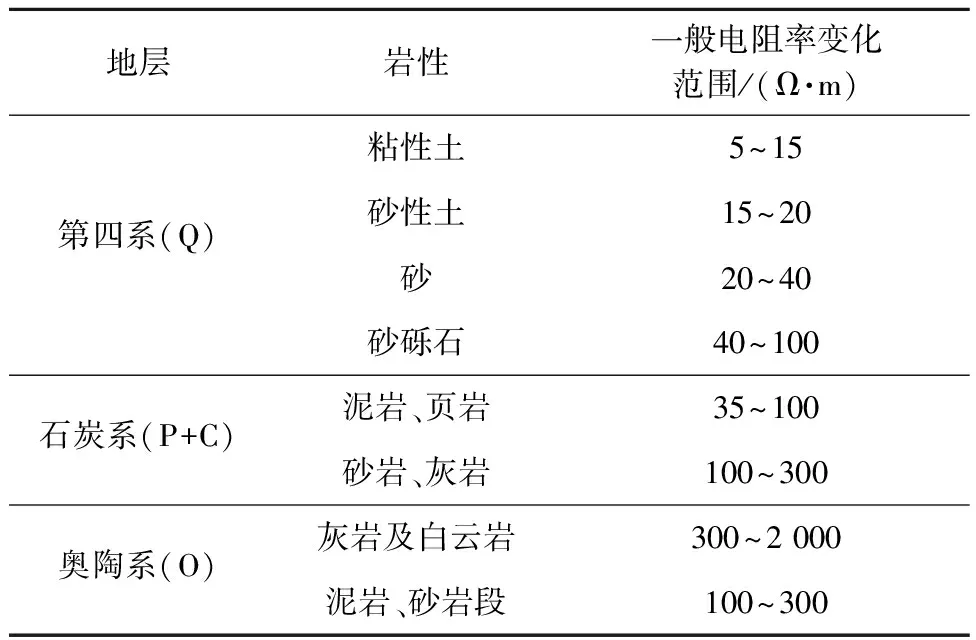

地球物理勘探方法实质是通过研究大地物理场的变化(物性差异)特征,借以解决一些地质、水文地质问题[4-7]。根据区域资料及本次测量结果,地层岩性与地层电阻率的近似对应关系见表1。

表1 研究区地层电性参数

研究区内表层第四系(Q)地层岩性为黄土、粘土、亚粘土夹少量砂砾石,电阻率值一般为10~70 Ω·m,呈低阻特征;上部石炭系太原组(C2t)地层岩性为深灰色石灰岩,局部夹薄层砂质泥岩和泥岩,电阻率值一般为100~300 Ω·m,呈中高阻特征;中部石炭系本溪组(C2b)岩性为泥岩、粉砂岩、粘土岩等,电阻率值一般为35~100 Ω·m,呈中低阻特征;下部奥陶系峰峰组(O2f)地层岩性为白云岩、白云质灰岩、灰岩等,电阻率值一般为300~2 000 Ω·m,呈高阻特征。该区正常地层在横向视电阻率等值线上应变化不明显或较为平滑,但受采矿活动影响导致正常地层结构被破坏,形成采空塌陷、裂缝或充填后就会破坏横向上视电阻率等值线的连续性,使之出现扭曲、错乱、凹陷或封闭状态特征。

综上所述,研究区内地下介质之间存在的电性差异为应用高密度电法勘探提供了较好的地球物理前提。

2 高密度电法数据采集

2.1 工作参数选择

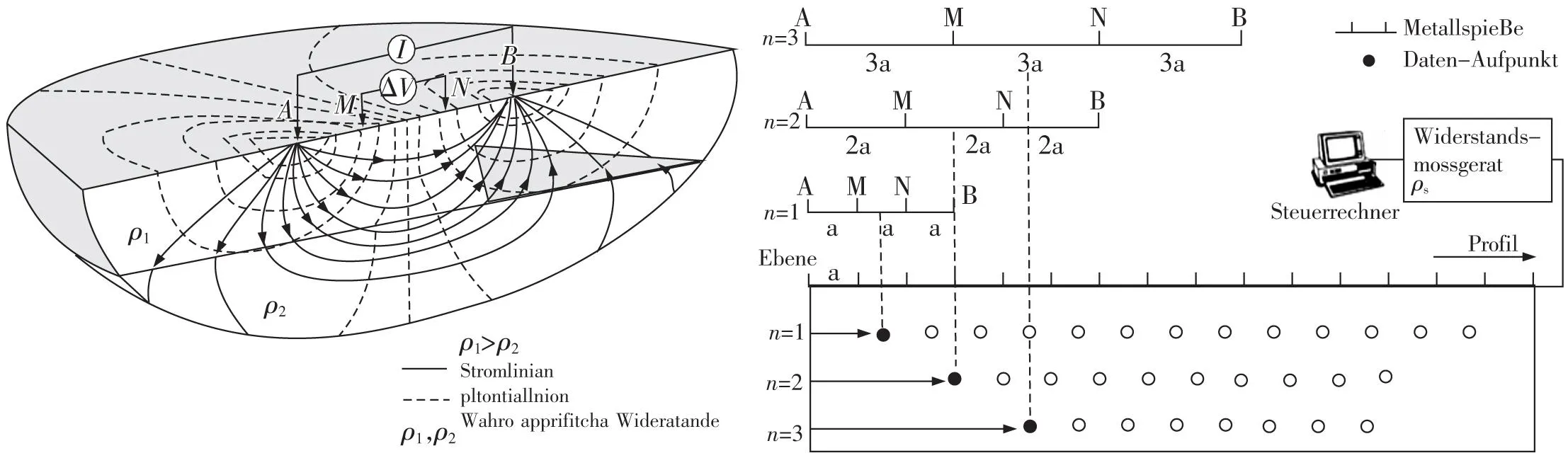

高密度电法原理[8-10]如图1所示。本次高密度电法测量系统数据采集单个排列使用120道电极,由于测线较长,为保证数据的连续性,采取重合60道电极滚动测量,重合的数据为19层,能够满足解释需要[11-14]。

2.2 数据采集

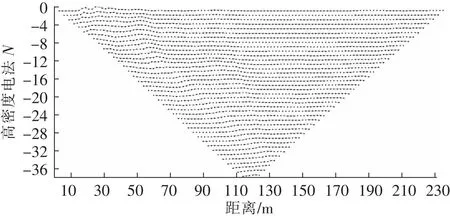

野外工作中,先将120道电极按2 m极距沿测线一次性布设完成。然后通过多芯电缆连接到多路电极转换器上,之后进行接地电阻检查后,确定仪器各道传输信号正常后便开始测量。仪器根据装置要求自动完成跑极,并将结果依次存入存储器,采集完成后仪器界面可显示视电阻率断面。采用120道电极采集数据层数为38层,采集方式如图2所示。每日野外工作前,首先对供电导线和测量导线进行绝缘性能检查,采用GPS和实际地形图进行定位布设测点。数据采集前检测每个电极的接地电阻,保证接地电阻≤2 kΩ,对接地电阻较大的电极进行浇灌盐水处理。

图1 高密度电法原理Fig.1 Principles of high-density electrical method

图2 高密度电法数据采集方式Fig.2 High-density electrical method data acquisition method

3 结果分析

3.1 物探数据分析

对物探数据进行了分析、解译并确定了3个验证钻孔靶区。通过采空区验证钻孔(ZK-01和ZK-03)验证,与物探解释成果推断的采空区位置及情况较为吻合;未采空验证钻孔(ZK-02)验证,与物探解释成果推断的未采空情况较为吻合。在此基础上进一步修正、完善了物探解译成果。对6条高密度视电阻率等值线反演断面图中30 m以上深度的视电阻率异常特征进行分析解释并推测采空区情况,用虚线圈出了低阻封闭圈、半封闭圈异常范围或高阻、特高阻封闭圈、半封闭圈异常范围并对其逐一编号,共有多处被推测为采空区的反映。

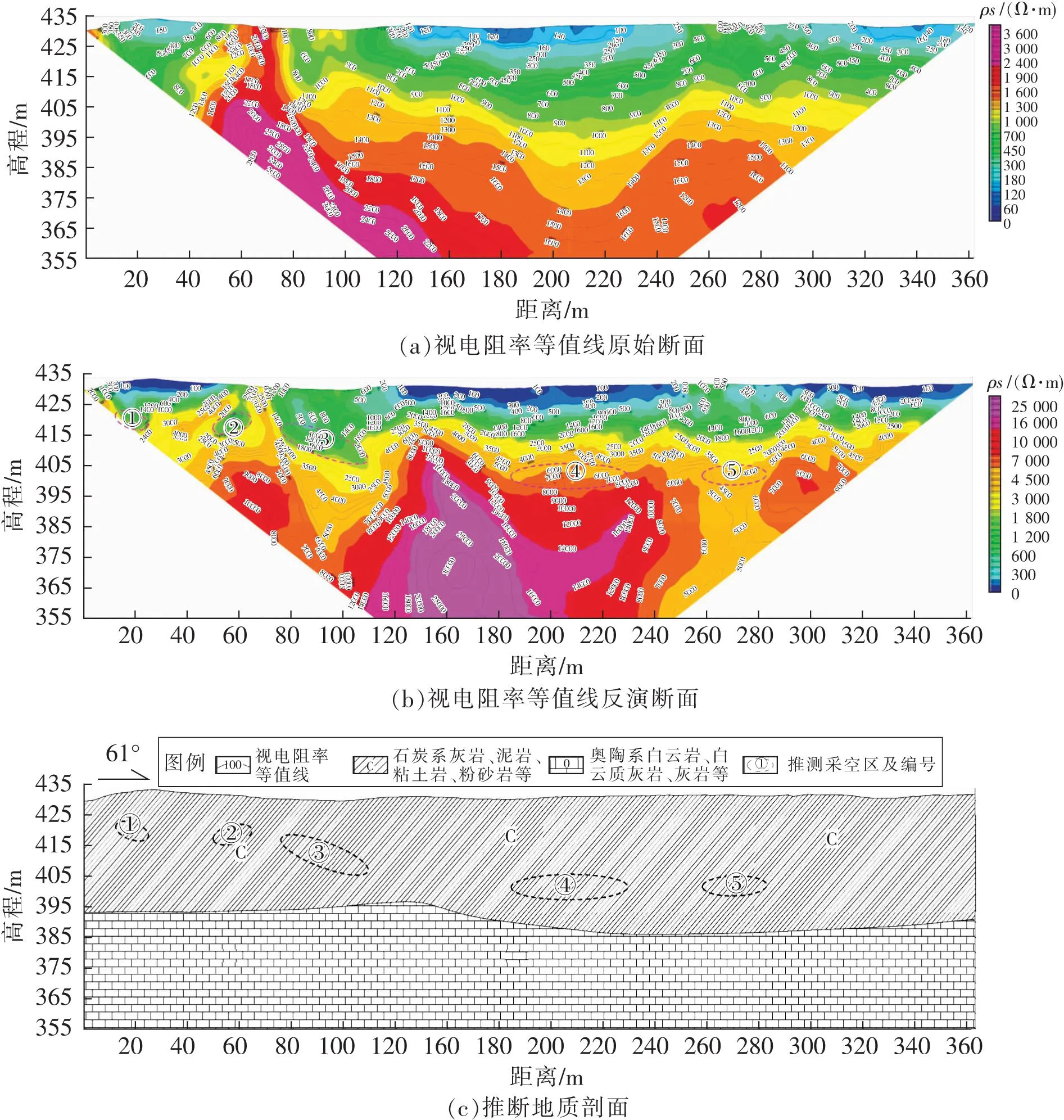

3.1.1 A-A′线综合剖面图分析

A线剖面长度350 m,方向63°,由1~176号电极组成,如图3所示。该剖面整体视电阻率值较高,多大于300 Ω·m,电性变化具有明显的规律性。纵向上电性分层特征明显,分层轮廓清晰,从上至下视电阻率值由低到高,横向上存在视电阻率等值线低值封闭半封闭圈异常,依据解释原则该条测线共推测出采空区7处。

3.1.2 B-B′线综合剖面图分析

B线剖面长度344 m,方向61°,由1~173号电极组成,如图4所示。该剖面整体视电阻率值较高,多大于300 Ω·m,电性变化具有明显的规律性。纵向上电性分层特征明显,分层轮廓清晰,从上至下视电阻率值由低到高,横向上存在视电阻率等值线低值封闭半封闭圈异常,依据解释原则该条测线共推测出采空区5处。从采空区验证钻孔(ZK-01)的岩芯编录情况来看,0~10.7 m为石炭系石灰岩,岩芯大都完整局部破碎,电性特征为高阻;10.7~28.5 m为石炭系铝质泥岩,岩芯大都破碎,为采空塌陷充填,电性特征表现为视电阻等值线弯曲,形成低阻封闭圈异常特征;28.5~34 m为奥陶系石灰岩,具有溶洞(0.2~0.8 cm),岩芯较破碎,电性特征为高阻。与物探视电阻率等值线断面图电性特征和推测采空区结果较为吻合、一致。

3.1.3 C-C′线综合剖面图分析

C线剖面长度388 m,方向57°,由1~195号电极组成。该剖面整体视电阻率值较高,多大于300 Ω·m,电性变化具有明显的规律性。纵向上电性分层特征明显,分层轮廓清晰,从上至下视电阻率值由低到高,横向上存在视电阻率等值线低值封闭半封闭圈异常,依据解释原则该条测线共推测出采空区8处。从采空区验证钻孔(ZK-03)的岩芯编录情况来看,0~20.1 m为石炭系石灰岩,岩芯完整,电性特征为高阻;20.1~49.9 m为石炭系铝质泥岩,岩芯大都破碎,为采空塌陷充填,其中在29.2~30 m出现掉钻情况,电性特征表现为视电阻等值线出现错乱、弯曲,相对两侧围岩形成凹陷的低阻异常特征;49.9~50.3 m为奥陶系石灰岩,岩芯较破碎,电性特征为高阻。与物探视电阻率等值线断面图电性特征和推测采空区结果较为吻合、一致。

图3 A-A′线高密度电法物探推断综合剖面Fig.3 Comprehensive profile of high density electrical method geophysical prospecting inference of A-A′ Line

3.1.4 D-D′线综合剖面图分析

D线剖面长度448 m,方向57°,由1~225号电极组成。该剖面整体视电阻率值较高,多大于300 Ω·m,电性变化具有明显的规律性。纵向上电性分层特征明显,分层轮廓清晰,从上至下视电阻率值由低到高,横向上存在视电阻率等值线低值封闭半封闭圈异常,依据解释原则该条测线共推测出采空区6处。从未采空验证钻孔(ZK-03)的岩芯编录情况来看:0~3.5 m为上部风化带,岩性为粉土、泥岩等;3.5~22.2 m为石炭系石灰岩,岩芯较完整、具裂隙,电性特征为高阻;22.2~33.1 m为石炭系铝质泥岩,岩芯大都完整,局部破碎,电性特征为高阻;33.1~36 m为奥陶系石灰岩,岩芯较破碎,电性特征为高阻。与物探视电阻率等值线断面图电性特征和推测未采空结果较为吻合、一致。

3.1.5 E-E′线综合剖面图分析

E线剖面长度268 m,方向54°,由1~135号电极组成。该剖面整体视电阻率值较高,多大于200 Ω·m,局部大于600 Ω·m,电性变化具有明显的规律性。纵向上电性分层特征明显,分层轮廓清晰,从上至下视电阻率值由低到高,横向上存在视电阻率等值线低值封闭半封闭圈异常,依据解释原则该条测线共推测出采空区7处。

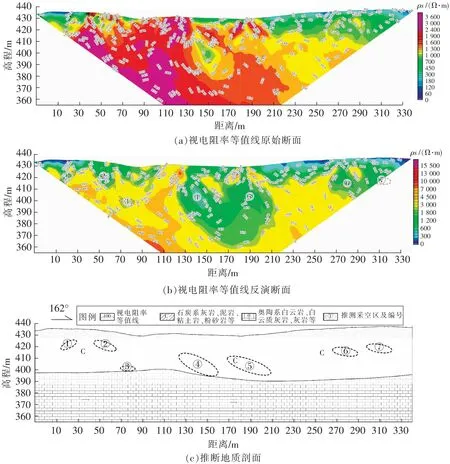

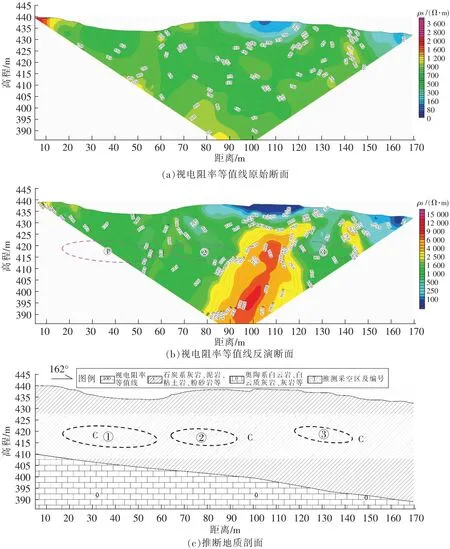

3.1.6 F-F′线综合剖面图分析

F线剖面长度166 m,方向162°,由1~84号电极组成,如图5所示。该剖面整体视电阻率值较高,多大于300 Ω·m,电性变化具有明显的规律性。纵向上电性分层特征明显,分层轮廓清晰,从上至下视电阻率值由低到高,横向上存在视电阻率等值线低值封闭半封闭圈异常,依据解释原则该条测线共推测出采空区3处。

①号推测采空区位于7~28号电极下部,标高范围+413~+422 m,东西长约42 m,视电阻率等值线成低值半封闭圈异常,推测为塌陷充填采空区,充填物推测为粘土岩。②号推测采空区位于31~45号电极下部,标高范围+414~+421 m,东西长约28 m,视电阻率等值线成低值封闭、半封闭圈异常,推测为塌陷充填采空区,充填物推测为粘土岩。③号推测采空区位于58~71号电极下部,标高范围+415~+422 m,东西长约26 m,视电阻率等值线成低值封闭、半封闭圈异常,推测为塌陷充填采空区,充填物推测为粘土岩。

图4 B-B′线高密度电法物探推断综合剖面Fig.4 Comprehensive profile of high density electrical method geophysical prospecting inference of B-B′Line

3.2 物探推断解释采空区范围平面图分析

根据物探解译成果,结合区域地质资料、钻孔资料及现场调查访问,将12条高密度电法剖面反演解释、推断划定的56处采空区位置分别投影至平面图上,做出了物探推断解释采空区范围平面图。采空区及塌陷影响范围较广,尤其是研究区的中部和东北部。自西南向东北依次编号,共圈定了5处采空区范围。

Ⅰ区采空区范围分布在研究区的西南部、C线和D线剖面的西部及L线剖面的大部,呈锥形状西南-东北向展布。受其影响,造成地面不同程度塌陷及裂缝。该区域影响范围最小,东西最长处为52 m,南北最长处为82 m,影响面积约为0.361 9万m2。Ⅱ区采空区范围分布在研究区的中部、C线和D线剖面的中部及K线剖面的北部、中部以及J线剖面的中部,呈近似手型散射状展布。受其影响,造成地面不同程度塌陷及裂缝,在C线和K线剖面的交叉位置附近比较明显。该区域影响范围较大,东西最长处为175 m,南北最长处为143 m,影响面积约为1.440 4万m2。Ⅲ区采空区范围分布在研究区的中部和东部、C线、D线剖面的东部、E线剖面的中部和西部、H线和I线剖面的大部,呈西北-东南向不规则体展布。自西北向东南,采空区影响范围逐渐变大。受其影响,造成地面不同程度塌陷及裂缝,在该区的北部及东部因采空造成的地面塌陷和裂缝特征尤为明显。该区域影响范围最大,东西最长处为169 m,近南北最长处为252 m,影响面积约为1.891 3万m2。Ⅳ区采空区范围分布在研究区的东北部、A线和B线剖面的西部及中部、J线剖面的北部及南部,呈不规则体展布。受其影响,造成地面不同程度塌陷及裂缝,在该区的A线和B线剖面西部及G线南部因采空造成的地面塌陷及裂缝特征尤为明显。该区域影响范围较大,东西最长处为134 m,南北最长处为78 m,影响面积约为1.385 4万m2。Ⅴ区采空区范围分布在研究区的东北部、A线剖面的东部及F线剖面的大部,呈“2”字形近南北向展布。受其影响,造成地面不同程度塌陷及裂缝,其中在F线F14号电极附近有一竖井。该区域影响范围较小,东西最长处为67 m,南北最长处为113 m,影响面积约为0.400 5万m2。

图5 F-F′线高密度电法物探推断综合剖面Fig.5 Comprehensive profile of high density electrical method geophysical prospecting inference of F-F′ Line

通过以上分析及统计,推测研究区采空区范围影响面积合计约为5.479 5万m2。

4 结论

(1)研究区内地层浅部主要为第四系粉土、粉质粘土、砂(砾石)等,厚度较薄,下伏石炭系的粘土岩、砂岩、泥岩及灰岩等,下部为奥陶系的灰岩。

(2)根据物探解译成果,结合区域地质资料、钻孔资料及现场调查访问,将12条高密度电法剖面反演解释、推断划定的56处采空区位置分别投影至平面图上,做出了物探推断解释采空区范围平面图,采空区影响范围较广,尤其是研究区的中部和东北部,影响程度较强。自西南向东北依次编号,共圈定了5处采空区范围。推测研究区采空区范围影响面积合计约为5.479 5万m2。

(3)通过采空区验证钻孔(YZK01和YZK02)验证,与物探解释成果推断的采空区位置及情况较为吻合;未采空验证钻孔(YZK03)验证,与物探解释成果推断的未采空情况较为吻合。因此,根据钻孔资料修正、完善的以上成果较为可信,可在采空区及储量核实分析工作时参考使用。