湖南出土汉晋时期微雕动物形珠饰造型与材质溯源初考

覃 璇,邹 婧 ,2,龙天一,刘 琦

(1.湖南博物院/科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室,湖南 长沙 410001;2.湖南师范大学历史文化学院,湖南 长沙 410006;3.河北师范大学历史文化学院,河北 石家庄 050024)

自西汉中期,东亚地区出现一类个体微小(约1~3 cm)、质地多样、造型别致、做工精细且以动植物、器物造型或吉祥符号等为形制的珠饰。这类珠饰有别于造型单一的管、珠,也不同于个体更大的、以透闪石为主要材质的圆雕玉饰,故有专家将其统称为“宝玉石微雕”或简称“微雕”[1]。此类微雕珠饰主要流行于我国两汉魏晋时期,在中原地区至隋唐时期才几乎绝迹。这类小型器物通常容易被忽视,但其发展脉络明显,出土数量丰富,地理分布广阔,是长距离贸易文化交流的指示物。

我国湖南出土珠饰多达近2万件[2],其中不乏数量可观的微雕珠饰。汉晋时期的这类珠饰以琥珀、煤晶居多,亦有绿松石、水晶、玻璃或金银等;形制以双胜、鸟兽为主,昆虫、吉祥符号和难以识别的形象少见;体形小巧,秀气凝炼,大多采用圆雕技法雕琢,有穿孔可佩戴。因此,笔者选取动物形微雕珠饰出土文物作为研究对象,对其造型和材料进行分类,以期追溯它们的来源,并探讨汉晋时期湖南在丝绸之路对外交流中的地位和作用。

1 样品及测试方法

1.1 样品情况

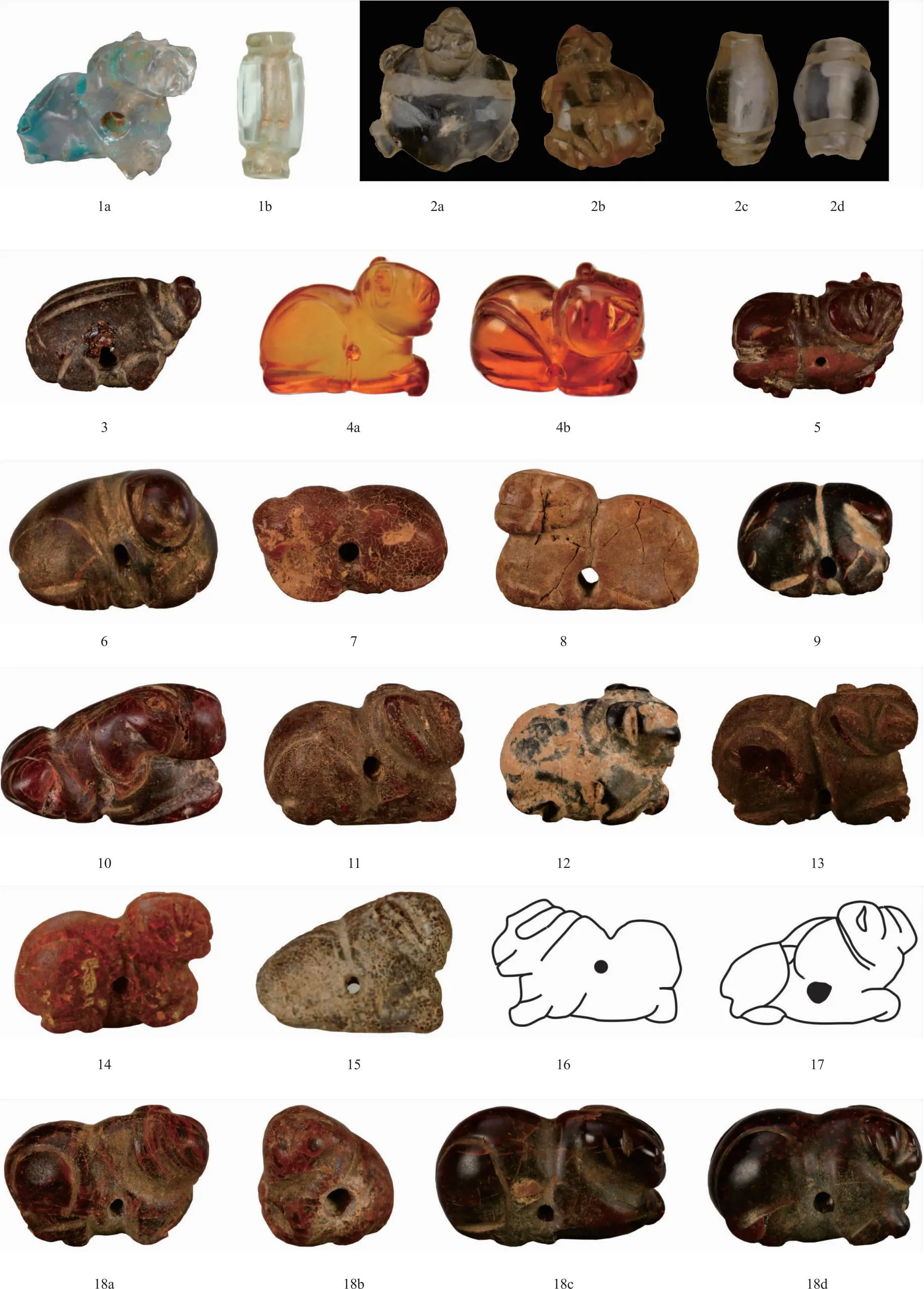

我们筛选了一组材质、造型和出土墓葬具有代表性的动物形微雕珠饰样品(表1,图1-图3)作为研究对象,除特别说明外,所有微雕珠饰样品均收藏于湖南博物院。

图1 湖南出土汉晋时期微雕动物形珠饰(一)(图中未反映标本真实尺寸及比例)

图2 湖南出土汉晋时期微雕动物形珠饰(二)(图中未反映标本真实尺寸及比例)

图3 湖南出土汉晋时期微雕动物形珠饰(三)(图中未反映标本真实尺寸及比例)

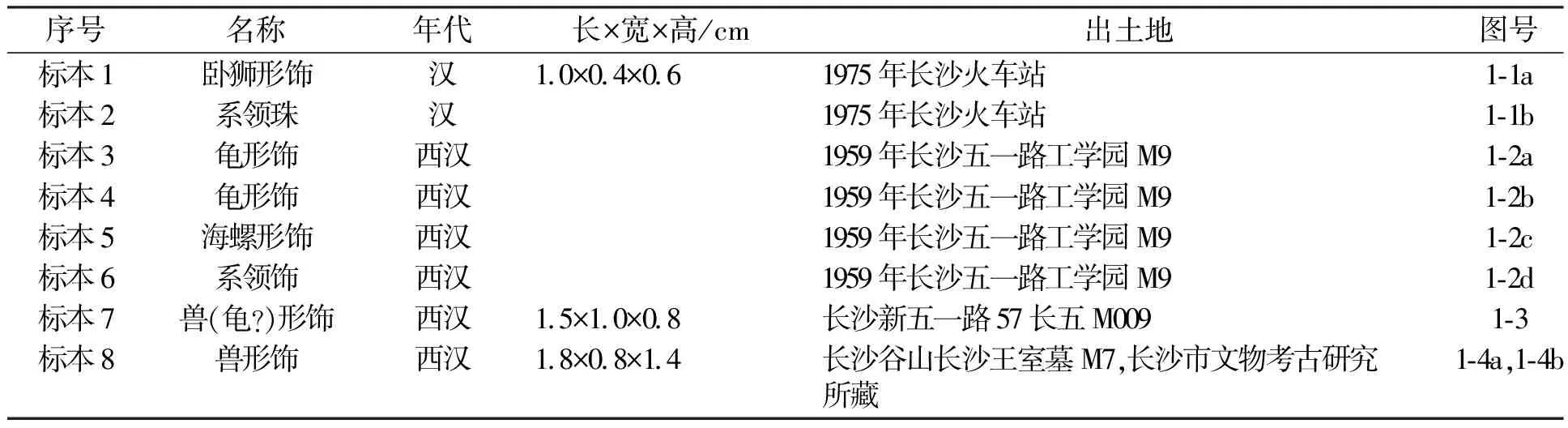

表1 湖南出土汉晋时期微雕动物形珠饰的基本资料

1.2 测试方法

为了厘清本文所研究的微雕珠饰样品的材质,进一步揭示其宝玉石材料及制品在古代物质交流贸易中面貌,我们使用超景深立体显微镜、X射线荧光光谱仪、拉曼光谱仪和傅里叶变换红外光谱仪等仪器对部分微雕珠饰样品进行了无损科学表征。

X射线荧光光谱分析采用德国布鲁克Tracer 5g型能量色散X射线荧光光谱仪,测试条件:靶材Rh靶,X射线焦斑3~8 mm,最高工作电压40 kV,最大工作电流200 μA,定量分析方法主要采用线性工作曲线法。针对铅/铅钡硅酸盐玻璃体系,和钠钙/钾硅酸盐玻璃体系,采用中国科学院上海光学精密机械研究所自主研制的标准玻璃样品进行校准。为提高检测精确度,实验搭载仪器自带的低真空泵进行。

拉曼光谱分析采用如海光电EVA3000Plus型手持式拉曼光谱仪,测试条件:光谱范围200~3 100 cm-1,分辨率<10 cm-1,激发波长785±0.5 nm,线宽≤0.08 nm,工作电压5 V,电流2 A,积分时间3~5 s,最小工作距离7.5 mm,样品无需前处理制备。

红外光谱分析使用赛默飞(Thermofisher)Nicolet iS5红外光谱仪,搭载PIKE Technologies生产UpIR上置式全反射光学附件。测试条件:扫描电压220 V,扫描范围4 000~400 cm-1,分辨率4 cm-1,扫描32次。所得数据经K-K变换后使用Omnic和Origin专用软件绘图并标识。同时,笔者还选取了科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室古代物质文明标本库中编号HLAC-Ma-2的现代开采缅甸琥珀为样品,在同一测试条件下测得其红外光谱,用于对比分析。

所有实验均在湖南博物院库房内室温、常压条件下进行。

2 部分出土微雕珠饰的科技分析结果

2.1 X射线荧光光谱分析

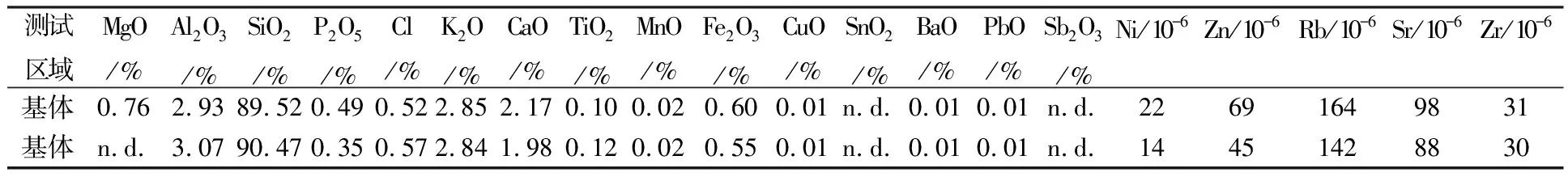

该实验选取表面较为平整,附着物和次生产物较少的标本52(图3-9)进行测试,结果(表2)显示,该鸟形饰样品中SiO2为最主要成分,含量约90%,Al2O3的含量约为3%,CaO的含量约为2%,K2O的含量约为2.8%,MgO、P2O5和MnO的含量均低,故该珠饰应由中等钙铝钾玻璃(m-K-Ca-Al)制成,珠体呈现的淡绿色可能由Fe2+显色。

表2 标本52玻璃质鸟形微雕珠饰化学成分半定量分析结果

2.2 拉曼光谱分析

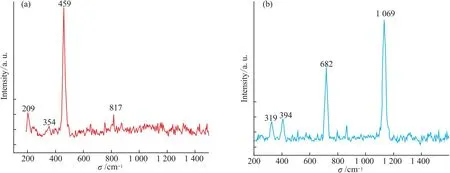

狮形微雕珠饰标本1(图1-1a)的拉曼光谱结果(图4a)显示,位于459 cm-1处存在明显强峰,归因于O-Si-O键的弯曲振动所致;位于209、354 cm-1和817 cm-1等多处强度较低的特征峰应归因于Si-O-Si键的摇摆和弯曲振动、O-Si-O键的弯曲和伸缩振动以及Si-O键的伸缩振动所致。鉴于此,该珠饰由无色透明的水晶制成[3],残存的蓝色釉层化学成分未知,有待其他科学方法进一步表征。

图4 出土微雕珠饰标本1(a)和标本2(b)的拉曼光谱

系领状珠标本2(图1-1b)的拉曼光谱结果(图4b)显示,其拉曼特征强峰位于682 cm-1和1 069 cm-1处,分别为ν(Be-O)键的伸缩振动和Si-O键的振动所致;两个较弱的特征峰位于319 cm-1和394 cm-1处,归因于Si-O键的对称环变形振动所致。该珠饰系由绿柱石族的海蓝宝石制作[4]。

2.3 红外光谱分析

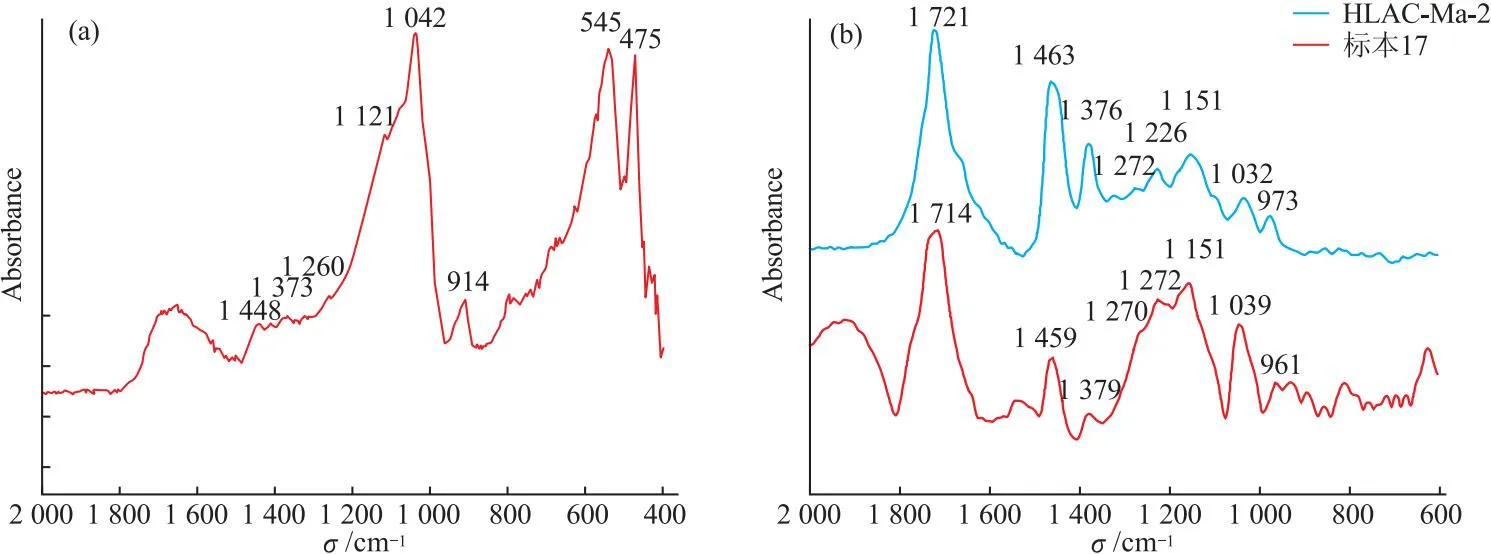

选取兽(龟?)形微雕珠饰标本7(文物号:3762,图1-3)上较为光洁处进行红外光谱测试,结果(图5a)显示,在2 000~400 cm-1区间内的特征峰有(1)1 448 cm-1(弱),(2)1 373 cm-1(弱),(3)1 260 cm-1(非常弱),(4)1 121 cm-1(弱),(5)1 042 cm-1(强),(6)914 cm-1(较强)以及(7)545(强)cm-1和(8)475 cm-1(强)。根据相关资料[5-6]显示,缅甸琥珀可能出现位于1 050 cm-1附近的强峰,而其在遭受强烈氧化后,部分特征峰会增强并向1 058 cm-1附近拟合。标本7的红外光谱表现为1 042 cm-1处的强峰;应在970 cm-1附近出现的特征峰偏移至914 cm-1处;545 cm-1和475 cm-1的两处强峰是缅甸琥珀遭受氧化后的特征峰[6]。因此,笔者认为该珠饰系使用缅甸琥珀制成,并在埋藏过程中遭受强烈的氧化等次生作用而造成劣化。

图5 出土微雕珠饰标本7(a)及标本17和现代缅甸琥珀样品HLAC-Ma-2(b)的红外光谱

选取卧兽形微雕珠饰标本17(文物号:3760,图1-13)上附着物较少、光泽较好的一处进行红外光谱测试,结果(图5b)显示,在2 000~400 cm-1区间内的特征峰有(1)1 714 cm-1(非常强),(2)1 459 cm-1(强),(3)1 379 cm-1(弱),(4)1 270 cm-1(弱),(5)1 227 cm-1(较强),(6)1 155 cm-1(强),(7)1 039 cm-1(较强)和(8)961 cm-1(弱)。结合前人研究[7-8],并与缅甸琥珀样品HLAC-Ma-2对比,笔者判断该珠饰应使用来自缅甸琥珀原料制作。

3 湖南出土的几种特殊形制微雕珠饰

3.1 海螺形微雕珠饰

海螺外观精美,色彩多样,自旧石器时代起,就被收集加工为饰品(图6-1)[9-10],更被赋予吉祥寓意用作护身符。埃及第12王朝时便使用红玉髓、天河石制成海螺形珠(图6-2a、2b)[11]。地中海、红海周边地区有使用天然小型螺壳作为饰品的喜好,位于红海Berenike公元前3世纪至公元6世纪的遗存中,出土大量小型穿孔海螺,可能是作为佩饰使用(图6-3a、3b)[12]。海螺在印度文化中具有特殊地位,多有海螺制成的珠串、饰品出土(图6-4a、4b)[13]。在南亚次大陆宗教文化中,海螺是重要吉祥物,其形象经常出现于雕塑和绘画中,并影响到东南亚地区。印度Maharashtra、Ujjain、Sanghol等地曾发现多件贝壳或海螺制作的护身符,Maski、Kosam、Kondapur等地则出土了用陶、玻璃、金等材料制作的贝壳、海螺形佩饰,其年代最早可追溯至孔雀王朝时期[14]。缅甸也出土过不少铁器时代水晶、缟玛瑙制作的海螺形珠饰(图6-5a、5b)[15]。

图6 小型穿孔海螺珠饰及宝石质海螺形珠饰

水晶海螺形标本5(文物号:9891,图1-2c)以阴刻槽线勾勒右旋螺塔,珠体纵轴直穿孔,出土于长沙五里牌东汉墓M9。海螺非我国传统艺术装饰题材,此汉代海螺形珠饰或为仅见,是否具有吉祥寓意待考证。由于海螺珠饰广泛见于南亚、地中海地区,与标本5同时出土的其他水晶、海蓝宝石珠饰应是顺海上丝绸之路来的舶来品[16],故笔者推测,该海螺形水晶珠饰应是域外传入。

3.2 甲虫形微雕珠饰

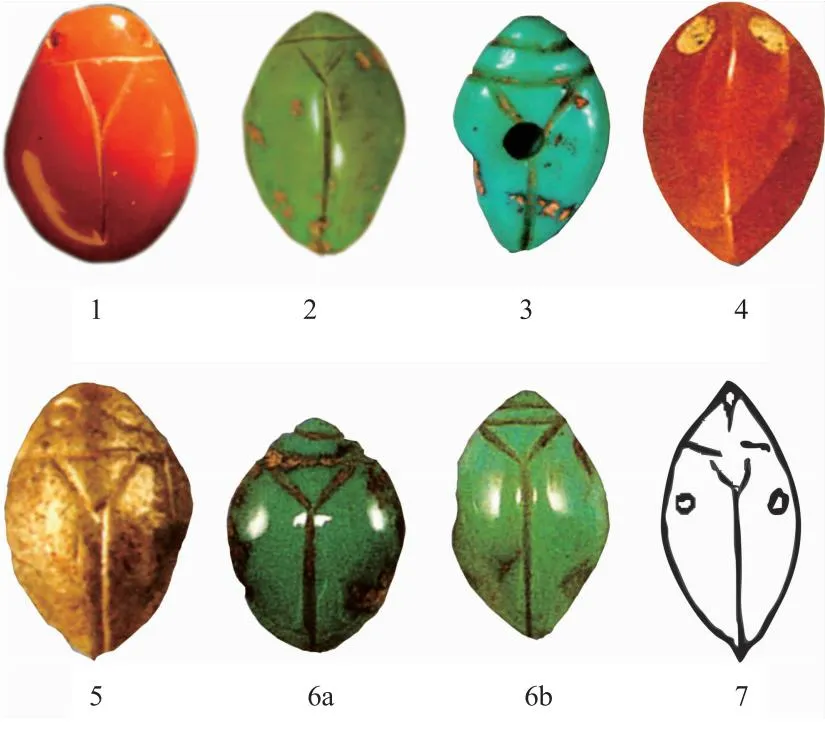

甲虫形微雕珠饰在中国罕见,其地域特色明显。云南江川李家山出土甲虫形扣饰多件,可能是缝缀在“珠襦”上的配饰(图7-1、2、3),李家山M69出土一件东汉时期的细砂岩石甲虫饰[17]。晋宁石寨山发现多件红玉髓、金质甲虫形饰(图7-4、5),M71出土的“珠襦”上有4件甲虫形绿松石扣(图7-6a、6b)[18]。甲虫在滇文化中是被单独运用的艺术素材。四川凉山西昌东汉墓出土一件琥珀扣饰,应为甲虫形(图7-7)[19]。

图7 云南、四川出土的甲虫形微雕饰

1960年长沙东屯渡万年红公社东汉墓出土两件甲虫形饰标本29和30(文物号:3770;图2-4、5)均为琥珀,分别呈深褐黑色和红色,表面光泽油亮;整体枣核形,两端尖,底平,正面隆起,中线折棱,背部前饰一道阴刻线,区分头部与身体,头部以阴刻线代表双目;背部阴刻“Y”形纹代表双翅,双翅两侧有穿孔,形态与云南及四川地区出土者相似。这类甲虫形微雕珠饰的外形具有明显共性,造型独特,数量稀少。古滇国地处边陲,滇文化有别于中原地区文化特征和面貌,虽然甲虫艺术形象更早的源流尚不清晰,但作为滇文化中反复出现的典型艺术题材,四川和湖南汉墓中零星所见的甲虫形微雕珠饰,可能与西南地区存在区域性的文化交流。

3.3 水晶施釉狮形微雕珠饰

为珠饰和小型器物施釉的技术已有悠久的历史,埃及费盎斯器物是典型代表,此外,滑石、石英岩、蛇纹石、燧石乃至红玉髓珠饰制品也可被施釉处理,施釉可改变珠饰表面色泽,起到加固和提高硬度等作用,是古代材料优化的重要手段之一。此技术及其制品随后向更广泛的地区传播,美索不达米亚、叙利亚和印度地区都发现了这类珠饰。埃及的珠饰施釉以Cu为着色剂,几乎均为蓝色或绿色,模仿青金石和绿松石。阿拜多斯墓地出土一件新王国早期的“罂粟果”形水晶垂饰(图8-1),材料为透明水晶,表面施蓝色釉料[11]。努比亚(Nubia)多有这类施釉水晶或石英珠饰出土,图8-2的珠饰制作于公元前1650-公元前1550年之间[20],有甚者以完整水晶晶体直接施釉成挂坠(图8-3)[21]。巴基斯坦北部塔克西拉(Taxila)的西尔卡普(Sirkap)和达摩拉吉卡佛塔(Dharmarajika Stupa)出土年代约为公元1世纪的施釉珠饰,其中一枚施釉水晶质微雕狮形饰个体细小,圆雕兽形,呈卧姿,后臀较短未凸起,前足略伸,头大,下颌明显,面部刻出双耳和眼,腰部有横穿孔。根据Beck的描述,其表面涂覆有蓝色釉料,局部已脱落(图8-4)[22]。相似的微雕珠饰如图8-5、6,蓝色釉料脱落后显出白色石英岩珠体。

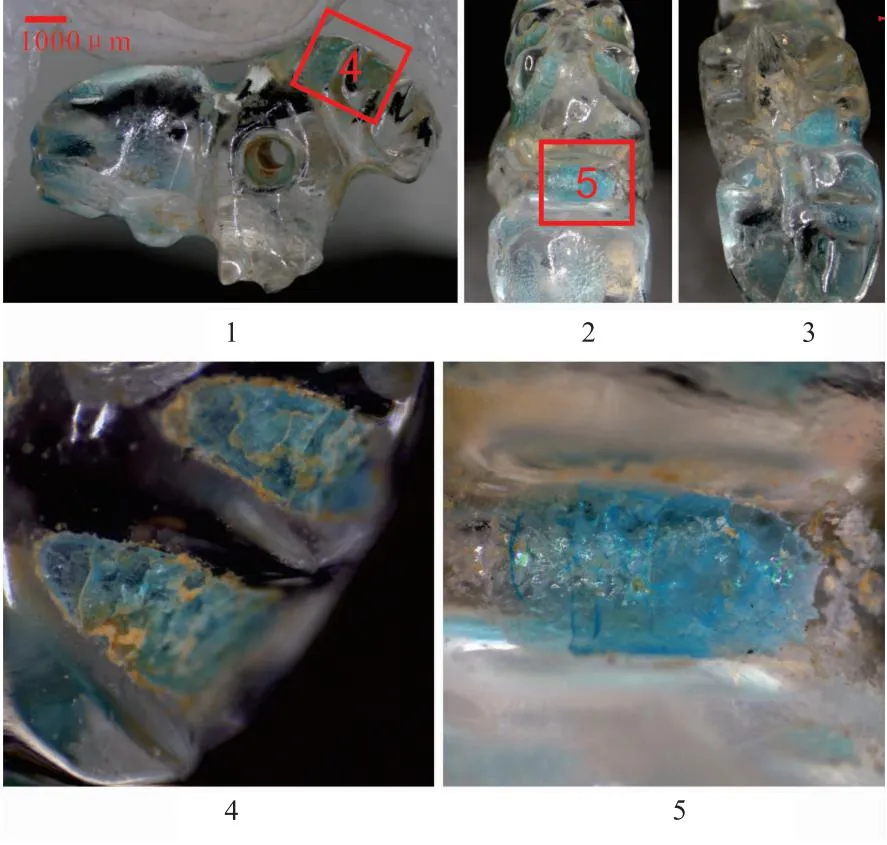

图8 水晶、石英岩施蓝釉珠饰

施蓝釉水晶狮形微雕珠饰标本1(文物号:11043;图1-1a),圆雕兽形,个体细小,体扁平较薄,外观呈狮形,蹲伏状,胸部横向穿孔,双耳立起,双目突出,下肢部略有残损(图9-1);阴刻沟槽内,以及臀部表面局部附着有浅蓝色透明至半透明的玻璃状釉料(图9-2、3),已有明显的龟裂,边缘有土黄色附着物,大部分釉料或已脱落(图9-4、5)。这件施蓝釉的水晶小兽型与中国传统的卧兽圆雕有很大区别,与塔克西拉出土的施蓝釉水晶兽形微雕珠饰有相似之处,笔者推测这件微雕珠饰应是来自异域的舶来品。

图9 施蓝釉水晶狮形微雕珠饰标本1的显微图

4 湖南出土汉晋动物形微雕珠饰的源流及文化意义

4.1 湖南出土汉晋动物形微雕珠饰的初步分类

法国学者贝伦妮斯·贝林娜以克拉地峡铁器时代遗址及出土珠饰为研究基础,以泰国三乔山遗址为范例,提出公元前4到公元前1世纪,由海上丝绸之路发展而兴起的港口聚落多元珠饰产业技术具有不同文化面貌和融合特征,并通过工艺技术系统将出土珠饰划分几个文化技术分组。在本文,笔者参照其方法对湖南出土汉晋动物形微雕珠饰进行初步分类[23]。

海螺形珠应系直接进口,属于域外技术系统与文化内涵的产物。龟形饰中既应有可能从域外直接输入的水晶龟形饰(标本3和4,图1-2a、2b),也有可能使用外来材料(琥珀)制作出符合本土审美、文化内涵和功能的龟钮琥珀印形饰(标本33,图2-8)。羊形微雕珠饰(标本28,图2-3;标本49,图3-6;标本53-57,图3-10到图3-14)文化背景复杂,将另文详述。

湖南地区出土的卧兽形珠饰数量最多,特征最为明显,外形上经历了从“狮形”到“似狮”,并发展为“似虎似兽”的过程。这些卧兽形珠饰大致可分为四类:第一类以标本44(图3-1)为代表,使用透闪石为材质,形态与汉代之前的玉质器物相似,应系本土制作;第二类以标本1(图1-1a)为代表,应直接从域外输入,反映外来技术工艺及审美情趣;第三类形态与南亚、东南亚等地发现的狮形珠相似,如标本9(图1-5)、标本14(图1-10)、标本10(图1-15),但其材质、穿孔方式和细节上又有所区别,或是模仿域外狮形珠的形态由本地工匠仿制;第四类出土甚丰,其双耳在脑袋两侧,大致呈长条形或短粗状,体型圆润饱满,五官较为简略,用阴刻线表示,此类卧兽形珠多出土于东汉墓葬,材质以琥珀(如标本8,图1-4a、4b;标本10,图1-6;标本22-25,图1-18a到图1-18d;标本39-43,图2-14a到图2-14e)、绿松石(如标本48,图3-5)及煤精(如标本58,图3-15;标本59,图3-16)为主,材质、造型上与域外狮形珠有区别,应是本土工匠自创。

4.2 汉晋之前的动物形玉饰的源流

西汉中期出现的微雕动物形珠饰并非是无源之水。人类在生产生活过程中,对自然生物的观察、描绘和塑造是普遍共性。动物形装饰品、玉器或珠饰的出现与发展,是动物崇拜的一种具象表现,与人类认知发展、生产力水平,人类社会与自然资源状况、生态环境等因素密切相关。受东亚地区自然资源及环境生态的影响,汉代及更早之前的古代先民,与特定的动物产生了密切的联系、互动,并体现在相应的图像、文字和信仰系统中。纵观中国的玉器发展历程,自新石器时期便开始便出现以动物形态和形象为题材的玉器,如红山文化、良渚文化中即有象生龟形器和鳖形器。商代动物形玉雕相对写实,以禽鸟、走兽、龟、蛙和昆虫等为主题,如妇好墓中便出土有牛、象、熊、虎、鸱鸮、大雁等圆雕玉饰若干[24]。西周和春秋战国时期动物形佩饰多为扁平状,或呈现动物的整体形象,又或是只取动物的局部典型特征(如头、面部)作为主题,并与各类材质制作的管珠等搭配形成独具特色的用玉体系。

鸟、羊、龟等形象均为我国传统的艺术素材,并在中国传统文化背景中被赋予了独特的精神内涵,如凤鸟、枭等鸟类被认为是神鸟或氏族标志,口衔林芝仙草的造型或是汉代升仙思想的体现。本文研究的标本45(文物号:11044;图3-8)的造型与扬州胡厂M14汉墓、北京大葆台汉墓出土的鸟形微雕珠饰风格类似[1]。羊的崇拜及其纹样装饰在包括汉代中原地区在内的整个亚欧草原地带(图10-1),乃至尼罗河三角洲地区都非常流行(图10-2),流行时间长,分布范围广,文化交流内涵复杂。汉瓦当、铜器中多有“大吉羊”的字样,汉晋时期羊具有辟邪的寓意。羊可能还被视作协助墓主人升仙的工具(图10-3)[25]。除了羊形玉饰外,卧羊的形象还被广泛用于铜灯、陶座、石雕等器(图10-4、5、6),这些羊的造型普遍相似:整体为静态伏卧状,昂首前视,前蹄跪伏,羊首较小,略呈三角形,羊角卷曲,身体较为肥硕饱满,与湖南出土的汉代微雕羊形珠饰造型十分相似。龟在很多文化中都被认为具有长寿象征的寓意,也经常被做成佩饰佩戴(图11-1、2、3)。至汉代时,崇尚神仙的风气益盛,龟更是备受喜爱和推崇。有趣的是,除了对龟的完整塑造,自红山文化起,便有以龟壳作为外形的玉饰或珠饰出现(图11-4)[26],凌家滩87M4出土了玉龟甲和八角星形太阳纹玉版[27],西周时期更是见有小型的龟甲形玉质串饰,如山东济阳县刘台子西周早期墓出土十余件玉龟串饰,形制小巧,均有穿孔(图11-5)[28],玉龟甲的制作与穿佩或许与独特的龟甲占卜有关,是世界范围内龟形饰品中独特的存在。而本研究的琥珀质龟钮印标本33(图2-8)应是中国传统造型,透闪石、金、铜材质的龟纽印亦多有出土(图11-6、7、8、9),这是微雕珠饰功能本土化的典型体现。

图10 各类卧羊形文物

图11 各类龟形珠饰及龟钮印章图

值得注意的是,汉代之前动物形玉饰的直径或最大长度多在3 cm以上,少许龟甲形、蛙形玉佩饰个体较小,似乎玉饰的大小与多与相应动物的真实体长形成对应。但也有例外,如山东济阳刘台子西周早期墓出土有鹅、凤、兔、蝉、雀等小型玉饰,做工精细,最大者长5.1 cm、宽3.8 cm,出土于墓主胸椎两侧[28],另有战国曾侯乙墓出土21件牛、羊、狗、猪等微雕动物于墓主口中,这些微雕动物没有穿孔[29],可能是专门用于陪葬的明器。

在湖南之外的其他地区,此类微雕动物形珠饰也形成了独有的发展脉络,左骏系统总结了自西汉到新莽及至东汉时期,此类微雕串饰的发展面貌和配搭特征。相对于较写实的动物形象,如定县北陵头M43出土了一系列雕刻精细、用料考究、造型生动多变的微雕动物形珠饰[30],这些动物形象有的脱离了真实生物的描摹,出现了双翼、独角等“神异”特征,称之为“神兽”形微雕串饰更妥。

由此可见,汉晋时期广泛流行的微雕动物形珠饰深受中国古代源远流长的艺术、文化因素影响,其造型及内涵均体现了对传统文化的传承,同时又具有时代特征。汉晋微雕动物形珠饰均具像生性,是对现实中动物的如实塑造,后期也出现“神兽”样貌,并多呈现动物完整形态,脱离了商周时期动物纹饰的神秘性色彩。微雕动物形珠饰也有别于常见片雕动物形饰,其形制微小、尺寸相互较为均等,做工精细的圆雕造型及佩戴方式,且不与生物的真实体长形成比例对应等特征堪称独成一派。

4.3 湖南出土汉晋动物形微雕珠饰的外源文化因素

此类微雕珠饰中“卧兽形”或“兽形“饰通常被认为是外源文化影响的体现。狮形珠起源于地中海沿岸及美索不达米亚地区(图12-1、2),南亚北部地区也有发现(图12-3、4),并发展出蹲踞形和跳跃形两种不同造型,在不同地区狮这一形象被赋予了不同的文化内涵,如古印度人将狮形珠视为护身符和宗教守护神。铁器时代后,小型狮形珠饰在南亚次大陆和东南亚多见,是动物形珠饰中最为常见的种类,多以硬石制成,如红玉髓、玛瑙、水晶、石榴石、施釉石英等,同时也见有玻璃狮形珠饰。但琥珀材料罕见,并仅见于亚欧草原丝绸之路沿线。塔克西拉遗址出土多件狮形珠,制作年代集中于公元前1至公元1世纪[22],缅甸(图12-5)[15]、越南(图12-6)[31]、泰国南部[32]等地铁器时代遗址也出土了狮形珠。

图12 各类狮形饰及龟形饰

卧兽形微雕珠饰在中国境内广泛出土,华南地区的广州、番禺、合浦(图12-7、8)、长沙、扬州等地多见,洛阳、西安、青岛等地也有出土,常以琥珀、红玉髓、黄水晶、石榴子石等材质制成。孙机[33]认为此类卧兽为辟邪,角和翼被省略减去,为系臂之用;赵德云[34]称之为“辟邪形珠”,认为这些珠饰都应当是狮子,此狮形珠饰最初应是由印度传入,后迅速与中国本土文化相结合,象征内涵或发生了根本的改变;乔梁[35]对汉代至南北朝时期的各类兽形微雕珠饰进行了系统整理,并认为偃师商城博物馆藏的一件绿松石瑞兽应为汉代的微雕串饰;杨菊[36]对贵州出土的狮形微雕珠饰做了较为系统的总结,并认为狮形器物的出现与中西方文化交流对内陆地区的影响有关;石云涛[37]称为“狮形珠”,认为其文化源头来自印度佛教文明,或波斯文化,在本土化后具辟邪功能;李青会(1)李青会.合浦汉代玻璃和宝石珠与海上丝绸之路上的中外交流(未刊稿).称之为“狮形饰”,认为这类狮形饰起源于南亚地区,与佛教文化存在一定关系,广西合浦汉墓出土的红玉髓、水晶质狮形饰应由域外传入,琥珀及玻璃狮形饰可能为岭南工匠本土化吸收后的创制。两广地区出土的狮形珠,器物风格上与南亚地区存在密切联系,红玉髓、石榴石、黄水晶等材质的狮形珠可能来自南亚地区,而琥珀狮形珠则可能部分来自域外或缅甸,部分为岭南工匠利用外来原料进行仿制[38]。

湖南出土的施釉水晶卧兽形、水晶海螺形微雕珠饰明显具有外来文化属性,与标本3和标本4(图1-2a、2b)水晶龟形微雕珠相似的器物也出土于合浦汉墓(图12-9),这类形制、材质和尺寸小巧写实的龟形珠饰,与东南亚出土宝石材质龟形饰(图12-10、11)类同,但与本土审美特色的龟形饰和器物有别,故均应属“原装进口”,是外来文化因素的直接体现。琥珀、海蓝宝石原材料应来自缅甸和南亚次大陆地区,中等钙铝钾玻璃常见于岭南、东南亚和南亚次大陆地区[39],从原材料属性上看存在物质输入的可能性。为此左骏[1]指出,相较于西汉中期之前的玉质动物形饰来说,“新形态微雕的出现,是受到源自中南半岛、印度、西亚或甚至更远地区西方文明的影响。其间,中国匠人成功地融入了符合汉帝国的艺术题材与审美意趣。”

5 结语

5.1 微雕动物珠饰的发展过程

中国用玉历史悠久,汉代之前的动物形佩饰除圆雕外,多呈扁平状,可呈现动物整体或局部形貌,动物身体上装饰繁复纹饰,形成独具特色的用玉和审美体系。新石器时期至西汉前期的圆雕动物形饰大多体积较大,多无穿孔,应不用于日常佩戴。西汉中后期,微雕动物形珠饰出现,以小巧均等的器型、写实的形象和独特的制作原料,区别于中国本土器物,故可能是在本土动物崇拜和像生佩饰制作习惯基础上,吸收外来物质与文化后融合创制,形成自己独特脉络体系的结果。与域外多使用宝石、费昂斯或玻璃制作微雕珠饰不同,本土多使用琥珀、煤精、绿松石等较软材质,应是动物形微雕珠饰成为风尚后,中国工匠利用各种来源的材料与技术,结合传统动物造型后的创新,而海蓝宝石、施釉水晶、中等钙铝钾玻璃和琥珀的利用暗示了原材料输入的可能性。狮形珠、海螺形珠连同利用中国传统吉祥纹饰所制作的羊形珠、鸟形珠、龟形珠、蚕蛹形佩及双胜佩等,共同组成串饰,成为“射鬾辟邪除群凶”的辟邪之物。

5.2 微雕动物形珠饰所反映的汉晋时期湖南地区物质文化交流

华南地区是海上丝绸之路对外交流的重要窗口,湖南毗邻广东和广西,郴州、长沙等地是广州、合浦与中原交流的重要中转站,也是海上丝绸之路内陆段上的重要城市链条,也是丝绸之路贸易内陆段的重要组成部分。

相较于外形简单的管、珠来说,微雕动物形珠饰更多的体现了技术工艺特征,审美艺术情趣乃至精神崇拜内涵,对于长距离文化和物质交流的研究更为重要。施釉水晶兽形饰、海螺形珠表明,地处内陆的湖南地区在海上丝绸之路贸易文化交流的影响下,直接接受来自南亚、东南亚的物质传播,甚至信仰崇拜影响。卧兽形、兽形珠饰的广泛出土、风格演变和多来源材质利用体现了外来原料在湖南及周边地区流动的复杂性和多样性,以及对外来文化风格的吸收和创新发展,而鸟形微雕珠饰、甲虫形微雕珠饰的出现则暗示了区域性的文化流动与传播,说明湖南地区在汉代时处于南方海上丝绸之路和西南丝绸之路的辐射网络中,是重要的中转地和消费地,体现了湖南起到了沟通南北、东西物质文化交流的重要区位作用。

故此,微雕动物形珠随古代丝绸之路的开拓与发展孕育而来,是中华文明包容融合、交流互鉴、文明和谐格局的生动体现,是不同文明接触、交流融合的典型实例,更是技术、物质交流互鉴的产物。同时也是古代贸易网络在局部(湖南地区)、区域(华南-东南亚地区),乃至亚欧大陆交流背景下传播、融通的实物证据。

致谢:湖南博物院喻燕姣研究馆员;中国科学院上海光学精密机械研究所科技考古中心李青会研究员,刘松副研究员;南京博物院左骏研究馆员对本文研究工作给予的支持和帮助,在此一并表示衷心感谢!