整体性建筑文化下天坛街区延续性空间特征探析

张 琳

中国古代建筑是人类历史长河中无法忽视的瑰宝,天坛等重要古建被诸多建筑学者从美学、组合、构造等方面进行了大量研究,其中不乏建筑大师。[1]5而在中国古代建筑的文化内涵方面,也有许多学者采用分析归纳的方法研究其中的关联,并指出古建中所蕴含的“天人合一”的思想[2]5-15;此外,也有学者在研究中对于建筑文化的整体性做了部分提及[3]95-99。但从城市设计视角进行的相关研究比较少见。在此背景下,将天坛这一具有代表性的坛庙建筑[4]及其周边街区作为具体案例,对其整体性建筑文化的设计特征进行归纳与解读,一方面可以较好地为目前的研究添砖加瓦、丰富内容,挖掘中国古代以整体性为基础的建筑文化中所包含的内向性、等级性与延续性设计特征及内涵;另一方面,在此基础上对天坛周边街区所延续出的整体性建筑文化进行探索,进一步提炼从天坛本身到周边街区的延续性空间特征与设计元素,可以为未来历史建筑周边街区的规划设计提供参考。

一、天人合一:天坛街区的建筑文化整体性

(一)天坛的建筑文化历史

明清北京天坛,始建于明永乐十八年(1420年),历经明清两代近500年的不断完善,占地约273 万平方米,它不仅是中国古代建筑的光辉典范和世界文化遗产,同时也成为中国古代社会意识观念的一个缩影。[5]213-220古代中国以农为本,国家的兴旺和上天的关系极为密切。在一定的场所、依照一定的形式寻求上苍的庇佑,以实现江山永固和风调雨顺,是社会生活中的头等大事。天坛便是承载这一形式、完成这一目的的场所。

中国古代“天人合一”的整体性文化观念里,对“天”有无限的敬畏,这从古时设立的种种祭坛中便可知晓。在整个北京城里,东有日坛祭太阳,西有月坛祭月亮,南有天坛祭天,北有地坛祭地(图1)。其中,天坛作为一座巨大的祭天神庙,气宇非凡。

图1 北京城中的祭坛分布(作者依据资料改绘)

1.场所形制上的方圆

天坛最南的围墙呈方形,象征“地”;最北的围墙呈半圆形,象征“天”。这种设计来自远古“天圆地方”的思想。中国“天圆地方”的宇宙观源远流长,自伏羲时代就已经产生,在距今五千年前的辽西红山文化遗址中已经发现了最早象征天地的天圆地方祭坛。[6]75-79“天圆地方”很好地解释了天坛等祭坛“方”与“圆”的形象,好像让人可以引申理解为是在描述天和地的具体形状,但其实它不应被理解为天是圆的、地是方的。数术学家陈维辉先生在《邹衍阴阳学说》一书中指出,“规为天,矩为地”,其中提到的“大环在上,大矩在下”表示天圆地方,指测天量地的一种方法,天地之间的人用这样的“规矩”作为一种评判方式来安排生产生活。所以,“天圆地方”思想其实是“天人合一”的一种体现,既传达出了天地的概念,又是一种具体的测量方法,最终要达到的目的是对生活在天地之间的人的关怀,是一个包含了数理与人文哲学的概念。

2.轴线布局上的抬升

在这个哲学宇宙观的影响下,对于古代帝王祭天的流程及场所的面貌也有着“规矩”的限定。天坛位于故宫东南方向数公里处,天坛的建筑也在一条中轴线上。中轴线上的三大建筑作为天坛的核心是这一“规矩“很好的体现。

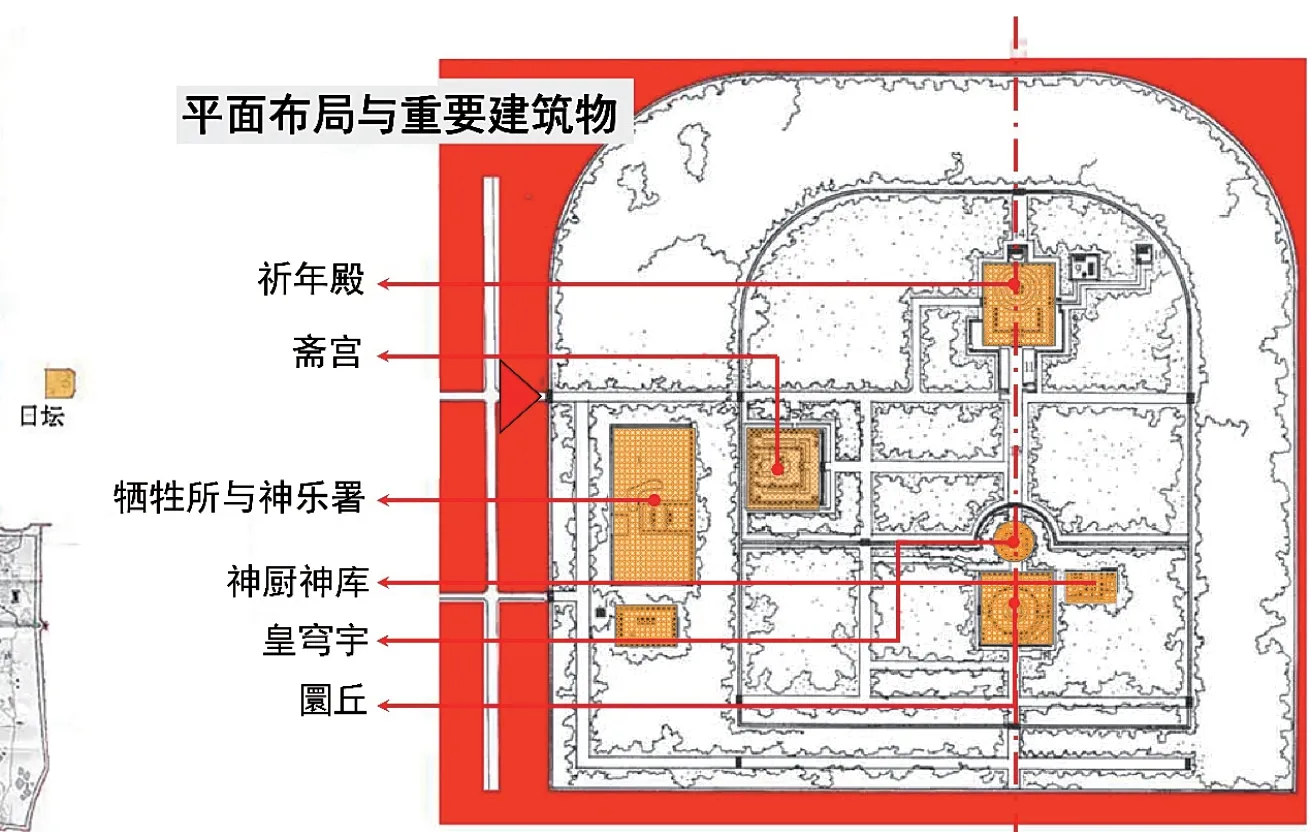

从图2 中可以看到,最南侧的一座称为圜丘,当年古代帝王站在圆坛中心祭祀上天以示虔诚;紧邻圜丘坛北侧的一座是皇穹宇,是存放天神牌位的地方,古代皇帝在祭天过后会到这里向诸多神位叩首以示感谢;最北端的一座便是祈年殿,作为天坛内最宏伟、华丽的建筑,这是古代人们想象中离天最近的地方。令人印象最为深刻的,是从皇穹宇通向祈年殿的一条长400 米、宽近30 米的神道,这也是天坛平面布局中的重要中心轴线。它随着人的步行缓缓抬升,使人感到距离天越来越近,让人深深感动,仿佛心与自然贴近、人与天际融合。遥想祭祀大典之时,中国古代皇帝从皇穹宇缓步走向祈年殿,看着西侧牺牲所等配套服务用房呈上来的牲口以及香炉等礼仪用具,宰牲、焚香之后和其想象中的“天帝”进行交流并祈福,“天人合一”的境界便在这里达到了。

图2 天坛的平面布局与重要建筑物(作者依据资料改绘)

3.建筑设计上的意境

除却布局与流线,在重要建筑物的设计上,天坛也处处反映出“天”“人”空间关系表达上的巧思。例如,祈年殿被深蓝色的琉璃瓦满满铺盖了上下三层屋顶,象征着天空的颜色;在殿内抬头仰望,可以看到以楠木制成、拔地而起的巨大柱子支撑起整个屋顶,宛如置身高大乔木林中,竖向构件的强调使人在凝视上方的“天空”时感觉更加高远。无独有偶,皇穹宇四周的一圈围墙同样让人惊叹。利用建筑的声学特点,站在圜丘坛的中心发出声响,人们会听到似乎是来自天地的回音,因此这里也被称作“天心石”或者“回音壁”;而如果两人分立两端,贴墙小声说话,互相也能清晰地听到对方的声音。古人用智慧将声学中的奇妙现象置于皇穹宇这个重要的祭天场合,表达着“天人感应”及“天人合一”的文化意境。

(二)天坛街区的建筑文化转译

从行政区划来看,天坛街道的范围(图3)北起珠市口东大街,南至南护城河,东部以天桥南大街和永定门内大街为界,西至崇文门外大街与天坛路、天坛东路一带,其辖区总面积约4 平方公里。[7]35-36而从今天的商圈视角来看,以百度地图划定的“天坛商圈”为例,即图4 中最外围的蓝色虚线内区域,天坛街区的范围较其行政区划范围更广,东部拓展到崇文门外大街与天坛路、天坛东路一带以东,以西唐街、葱店西街、法华寺街、左安门内大街、龙潭路、西四块玉南街和长青园路为界,涵盖了约5 平方公里的面积。研究选取较狭义的天坛街道行政划定区域为天坛街区的研究范围。在此范围内,天坛街区也受到了“天人合一”的整体性建筑文化影响,因此对天坛的整体性建筑文化有一定的延续,并转译形成了另一种“天”与“人”的和谐关系,在近来的保护更新中时常有所体现。

图3 天坛街道的行政区划范围(作者依据资料改绘)

图4 天坛商圈的范围(作者由百度地图改绘)

1.中心场所的活化

历史上,天坛本身由于是古代天子祭天的崇高场所,周围不允许有其他私人建筑存在。而在区域城市化的过程中,兴建居民区是在所难免的。天坛也在周围各居民社区的兴起中,悄然转变了自身的场所属性,从曾经天子独享之地转变为如今民众皆可到达的大社区公园。过去代表“天”的地方,今天充满了“人”,这让天坛不再是一个冰冷的“天”的符号,而是一片充满活力的“人”的乐园。

2.建筑体量的控制

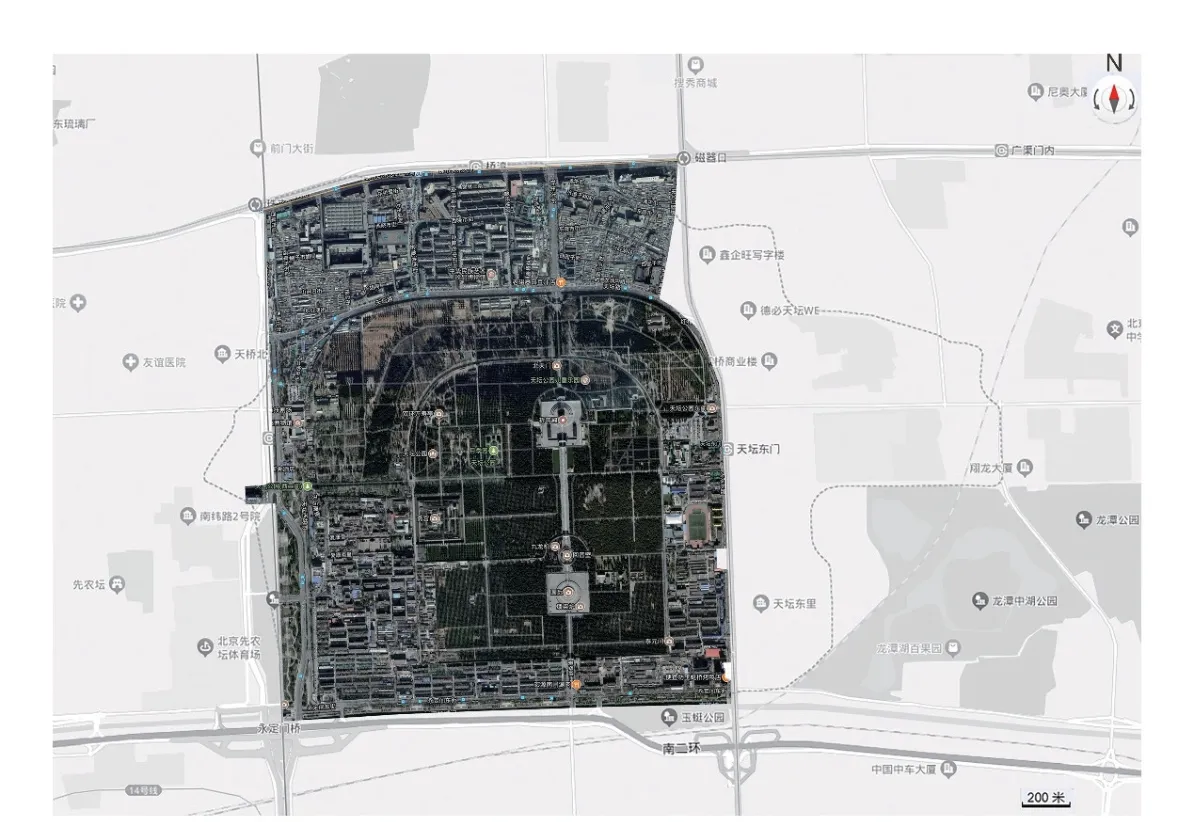

过去,天坛的四周是大片植被,在圜丘伫立可观四方。王辉曾在其硕士论文中指出天坛周边街区大量建起的多层楼房阻碍了曾经从天坛远望的极佳视野,破坏了原本的接近“天”之感。[8]北京市规划和自然资源局于2018年发布的街区层面控规[9]在划定天坛街区保护范围和建设控制地带的基础上,对周边街区的文物、名树古木、潜在的历史建筑(图5)也提出了保护。天坛街区的建筑高度得到了控制,保护了曾经的视线。目前从卫星影像(图6)上可以看出,天坛街区建筑体量大多控制在合理的范畴内,并未干扰天坛的轴线布局和场所形制的体现,周边较高的建筑密度反而更衬托出天坛自身园区的井然有序与留白意蕴。人为的规划控制维护了“天”的权威之感,这是“天人合一”的现代呈现。

图5 天坛街区的详细规划图(参考文献[9])

图6 天坛街区的卫星影像(作者由百度地图改绘)

3.垣墙元素的分隔

①合理调度计算任务。实现了全部后台处理任务在6台服务器、5台高性能微机上的合理分配,并在其中一台出现故障时,自动将该机器上的处理任务分配至其他计算机处理。

朱文一教授在其著作中曾对院墙根儿这类空间原型在城市设计中的独特作用给予肯定。[10]诚然,垣墙作为中国建筑传统的元素之一,在帮助分隔天坛与周围街区上起到了较好的效果。北京市政府1995年在对天坛外墙根的修复与治理中迁走了数百家商铺,重修了东北垣墙;并在后续持续关注,于五年后继续修复了东北方向的外墙700 余米。这使得天坛与周边街区一静一动分隔开来,互不打扰,在保持了墙内“天”的场所纯洁性的同时,也使得墙外的“人”得以在物质环境中顺应时代快速发展建设,并在希望获得一份内心宁静时再回到墙内公园中,与“天”对话,与自然共处。

综上,“天人合一”及各种衍生概念在天坛及周边街区中的体现,阐明了中国古代社会的整体性建筑文化内涵和现代转译。在这个整体中,有天,有地,还有人,这是其空间文化的根本和设计的核心,为进一步探索天坛整体性建筑文化下的空间特征和天坛街区的延续性空间特征提供了理论支撑。

二、天坛整体性建筑文化下的空间特征

(一)内向性:场所布局中的围合聚焦特征

在“天人合一”整体性的基础上,天坛由阴阳五行、天人感应等概念,衍生出布局方面的一种内向性围合特征。这种内向性通过特定的空间场景的营造,叙述了古代中国人对于宇宙、社会秩序和国家的理解。

中医学家吕嘉戈先生曾说,阴阳五行是中国古人从天体变化对地球影响的关系中得到的;同理,易经也用测量太阳光影的方式来掌握一天当中的时辰变化。可以说,是“天”的概念,催生出了阴阳的概念。学者姚安曾提出“贵阳理论”,认为在古代中国社会传统的阴阳观念中人们努力拔高了“阳”的地位[11]316-327,古代人们认为天是阳、南是阳。由此,天坛坐落于北京的东南方向,就可以理解了。而为何不是正南方向,是因为正南为赤天,而东南才是阳天,适合祭天。

此外,与阴阳这一宏观认识相应的定量化表述体现为数字,其最重要的就是五和九,它们作为单数,都是所谓的阳数,因此也有“九五” 之尊的说法。另一方面,它们之所以重要,还有数理空间位置上的考究。[12]157-161例如,由“五”这一数字所标示的位置,在平面上是一个可以通向四面的中心位置;而由“九”这一数字所标示的位置,在立体上是一个可以通向八方的中心位置。中国古代典籍有关于“九州”“五服”的记载,记录了这种被认为是完美、合乎天道秩序布局的空间结构——从中心向边缘延伸。古代人们为了能够拥有“天”的神秘与权威,于是希望仿效“天”的结构,最终在建筑上形成了中庸的内向型合院布局特征。在设计天坛时之所以模拟这样的格局,也是为了获得祭天权力的合法性。因此,“中央之国”这一概念也与上面所提到的“天人合一”的整体性哲学观有着紧密的联系。

在建筑的细节模数设计上,天坛在“九”和“五”之间选择了“九”,似乎响应了天坛在设计时被考虑作为“天人合一”的立体环境中心这件事。圜丘作为祭天之所,其几何尺寸严格采用“九”这个数字,在台阶、栏杆等各种地方反复强调有关“九”的天数象征意义。尽管坛面本身并不高,但由于数字的象征,营造出了一个人们观念中的多层次的空间形象,这一空间形象虽不可见但却可感知。祭天时,祭祀者皇帝站在天心石上发声,由于聚焦的作用,可以听到从墙各处返回的回声,仿佛九九归一、天下归宗。

也正因如此,纵观中国古代建筑,不难看出,以整体性为基础的建筑文化强调群体组合优先。以简单单体营造整体环境,坛墙向内围合单体,形成院落,最后形成整个建筑群,体现了内向性的建筑文化美学内涵。

(二)等级性:建筑群体空间组合及轴线特征

其次,等级性也体现在天坛建筑主轴线的偏移上。天坛由三个主要建筑连接而成的轴线并非落在天坛整体区域的中心,却是更加靠近东侧。关于这一点,傅熹年先生曾在其研究中指出这是因为改扩建而形成的[13]141-166;但学界也存在其他的声音,例如学者曹鹏先后在其硕博论文中提出永乐时期天坛的整体布局已不是中轴对称的,并称其原因为考虑到坛墙需围合所有建筑[14]。这似乎回应了前文所提的内向性原则,但在这里实际上更重要的是,两位学者共同认识到“模数”与“平格网”在天坛布局乃至整体中国古建筑布局中的控制作用。天坛的主轴线偏东正是为了灵活适应这种数理等级制度而形成的。曹鹏学者在后续的研究中,详细论证了天坛选址时先确定外围道路,再确定门洞、轴线以及主要建筑的规划设计过程,同时提出“模数”与“偏心”作为中国古代建筑与规划设计中的重要手法在圜丘中的运用,认为其意义不仅在于获得完美的“九”“五”模数,更在于其以前部空间大于后部的关系展现了方向上的等级秩序。因此,天坛区域南北中轴不居中,正体现了天坛虽贵为祭天的神圣场所依然要遵循整个城市的等级制度,与此同时又可以在等级规矩的制约下找到变通的设计方式。

此外在等级性上,另一个考虑是在天与天子的关系层面。天坛除突出天的核心地位外,也得体地体现了天子作为“天之子”的尊贵身份。[15]114-115在布局上,祭天的主要功能建筑均在天坛主轴线布置,这条轴线自然就成为了天的象征;而斋宫作为天子祭祀前的斋戒场所,有行宫属性,某种意义上算是天子的代表。在城市整体布局上,斋宫与天子宫殿紫禁城的轴线更贴近一些,被设置于天坛主轴线的西侧,避免了与主轴线的冲突;同时,有学者提出斋宫也与祈年殿组群、圜丘组群共同构成了一个等边三角形[16],形成了新的意义上的居中,天子与天的关系更加和谐有序,模糊了主轴线所构成的主次等级关系。

由此得知,在形成和谐整体关系的前提下,天坛融入整个城市等级、强调建筑主次关系、模糊争议建筑等级的空间处理手法充分体现了中国古代整体性基础上建筑文化在群体空间组合处理方面的设计智慧。直至今日,这种从古代传承下来的建筑思想仍然值得我们在城市规划与建筑设计方面学习与借鉴。

(三)工艺性:手工艺文化表达及空间特征

天坛建筑的结构和材料表达也是整体性的一部分体现。匠人精湛的建筑营造手工艺技艺成就了祈年殿建筑不用大梁的结构奇观和丰富的细节呈现,赋予了古建空间细部上的灵魂,让祈年殿柱、枋相接,层层向上递进,直至最上层的藻井空间,极佳地体现出“天”作为高空苍穹的象征意义。而另一端的皇穹宇虽同样为木构建筑,但采用了另一种结构和工艺表达方式,利用力学原理在建筑的额枋与梁之上架起层层木质斗拱,形成大跨度的建筑空间。两座建筑均展示了天坛的手工艺文化空间营造特征。木材在其中形成了一种连续性表达。

在关于非物质文化遗产在城市环境中的保护议题[17]90-99如火如荼的今天,其手工艺文化的延续性空间特征作为整体性建筑文化设计美学的一个片段,不仅在空间物质材料层面,更在历史与时间维度上显示出重要意义。

三、天坛街区的延续性空间特征

(一)内向性的拓展:外围城市化建设与街巷更新

来昕等人在对天坛街区复杂的历史层积时期梳理中表明,1949年至1998年的城市化建设阶段形成的周边街区格局是城市扩张在此留下的痕迹,并持续交织至近期;在其研究中对该历史时期进行了价值赋分,一定程度上肯定了天坛街区在该时期延续出的城市街巷空间是天坛的一个组成部分,可看作天坛原有内向性空间结构的另一层向外延展,也更加凸显了天坛自身园区的内向性特征。[18]75-79除了整体城市化新增的一圈包围带,街巷的具体形变也是另一尺度视角下天坛内向性空间特征的新拓展。以东晓市片区为例,胡晓娟在其硕士论文中发掘出其在更新过程中产生的异质空间。[19]具体而言,人们生活中不断新增的空间需求导致了加建的产生,这挤压了原本笔直的街巷空间,最终形成了蜿蜒曲折的街巷形态。而这种不连续的、视线无法直接穿透的街巷形态反而激发了这处单一场所的内在场所活力,许多日常的片段和记忆在这里得到留存,为东晓市街巷注入了内生魅力。

(二)等级性的引申:空间圈层的落位

天坛街区中有一个在北京正中轴线上的特殊区域,便是天坛西侧的天桥。作为曾经天子祭祀的必经之路,李建平提出天桥也是北京城帝都文化的一个重要标志。[20]28-32后来,与天坛相似的,天桥也失去了过往的皇家专用步道的作用,成为了新的民间圈层的聚集地。民间艺术家、手工艺者纷纷落位于此,将天桥区域引申为另一种意义上的中心。从以往的皇帝步道变成了人民的集市,在空间功能上延续了南中轴线的城市等级性;而占据天桥东西两侧街边空间和中心广场的各色表演或交易摊位,也在空间形式上勾勒出街道轴线,是民俗文化在城市高等级区域兴起的场所表达。而天坛作为新的市民公园,它的轴线等级性也同样得到保护,与天桥主轴线相得益彰,并在周围街区中构建起以天坛为核心的“天坛文化圈”。在其影响下,附近接连涌现出各类艺术馆、文创园区等艺术场所,与天桥形成文化功能上的呼应。

(三)工艺性的功能延续:手工艺街区复兴

作为天坛本体建筑营造上的材料手工艺文化的一种延续,天坛在周边街区形成了以手工艺文化为突出代表的天坛文化圈,一定程度上在空间范围上扩展了天坛手工艺文化的影响力,并将工艺性的空间设计特征从天坛园区渗透进周边城市空间。在这里,手工艺的内涵也得到了扩充,不仅仅局限于建筑手工艺技艺在空间装饰上的体现,更是包括了景泰蓝、传统雕刻、梨园剧装等老北京手工艺品在空间功能层面的集聚交易。学者朱耀廷曾在《论“天坛文化圈”》一文中指出,天坛街区由于都城防御、集市交换、居民交通三层原因的影响,到清朝时就逐步形成了“百工丛集”的现象,产生了许多手工艺商铺,坐拥众多手工艺资源。[21]37-44同时,朱耀廷指出“天人合一”作为天坛文化圈文化核心的核心,与传统手工艺空间同样密不可分。这在一定意义上肯定了天坛手工艺文化空间的延续性特征是中国古代整体性建筑文化设计美学的重要组成部分。

自2005年北京市《崇文区文化产业发展规划纲要(2005-2010年)》正式提出起,天坛周边街区为建设“天坛文化圈”在手工艺空间资源整合上进行了许多努力,例如百工坊、景泰文化长廊、象牙博物馆等手工艺重点空间在天坛园区附近的布局及落地,延续自天坛手工艺文化核心,辐射周边街区。[22]124-127时至今日,天坛园区周边已有昔日手工艺街区重焕新生,天坛街道西草市街的“剧装一条街”便是其中一个较为突出的例子。因清朝时梨园集聚而在天坛附近形成戏装店铺商业配套,从北京国营剧装厂开设初便愈渐繁荣,之后在20世纪90年代拆迁过程中失去活力,但仍存留下14 家戏装店。[23]23伴随着京绣手工艺者的断代和手工艺自身的式微,戏装手工艺一条街空间上也曾尽显破败。2019年4月,由天坛街道责任规划师侯晓蕾操刀,长度不超过500 米的西草市街戏装街按修旧如旧为主的原则翻新,并进行了街区空间改造设计。[24]于当年9月重新亮相的手工艺街区拆除了违建,对街道立面特别是戏装店牌匾进行了在整体性控制下的差异化设计,在重现历史手工艺街区风采的同时也彰显了历史手工艺老字号的空间延续性。

四、结语与展望

天坛不仅在建筑技艺上集明清手工艺之大成,同时作为古代皇家祭天场所,其设计意象与文化价值取向与古人对天与自然的理解密不可分,是凝固的文化哲学与设计美学。因此,天坛园区及周边街区是在中国古代整体性基础上的建筑文化下浸润而生的。对其自身和外延城市与建筑空间设计的研究,有助于我们对中国古建整体性文化的具体设计美学内涵产生更深的理解。天坛以“天人合一”的整体性建筑文化作为指导,在园区整体布局上呈现内向性的围合空间特征,在建筑群体组合上巧妙运用空间设计反映等级性空间特征,在单体建筑结构、材料的手工艺表达上秉承延续性,同时将手工艺文化延续性特征辐射至周边手工艺街区。

现如今,天坛街区立足于整体性的手工艺文化及其物质空间边界已得到了极大拓展。未来应继续坚持对中国古代整体性建筑文化的挖掘和探索,在天坛乃至其他古建筑街区周边进行符合内向性、等级性、延续性等可持续空间特征与设计美学的城市更新与建筑设计。相信会有更多兼容过去与当代、文化与现实、手艺与商业的优秀历史建筑周边街区复兴涌现。