《文心雕龙》“神思”“风骨”之意涵与《神思》至《总术》之结构

陈 特

(复旦大学 中国古代文学研究中心,上海 200433)

一、 不止“想象”:“神思”包含内外两面

《神思》为《文心雕龙》“下篇以下”之首,在全书中的重要性不言而喻。论者或以为《神思》“与总论第一篇《原道》篇具有同样重要的地位”(1)童庆炳:《〈文心雕龙〉三十说》,北京:北京师范大学出版社,2016年,第123页。,或以为“‘神思’是刘勰在《文心雕龙》中提出的仅次于‘原道’的重要问题”(2)张少康:《刘勰及其〈文心雕龙〉研究》,北京:北京大学出版社,2010年,第109、109~110页。。

《文心雕龙》本是一部“写作指导或文章作法”,创作离不开构思,故“神思”指的是“人们进行创作时的思维活动”。(3)王运熙:《文心雕龙探索》,上海:上海古籍出版社,2012年,第8、305页。“思”便是思维,在“思”之前加一“神”字,亦非刘勰首创,孙绰已有“驰神运思”之说,宗炳则在《画山水序》中用“神思”一词。(4)张少康:《刘勰及其〈文心雕龙〉研究》,北京:北京大学出版社,2010年,第109、109~110页。至于“神”与“思”之关系,一言以蔽之,“神”是“思”的运行者。在刘勰的时代,由佛教传入中国引发的“神灭”“神不灭”之争论乃是当时文化思想界的焦点,刘勰在《文心雕龙》中并未直接回应这一争论,但对这一思潮绝不陌生。周勋初指出:“不过不管形神之间的关系究竟如何,时人认为人身可分形神两部分的看法则是一致的。‘神’是‘形’的主宰,它是一切行动的发动机,因此在刘勰等人看来,以‘神思’一词称呼创作时的思维活动当然是最恰当不过的了。‘神思’一词就是在这样的历史条件之下广泛运用的,它是齐梁文人认识水平的恰切反应。”(5)周勋初:《文心雕龙解析》,南京:凤凰出版社,2015年,第444页。在“神(不)灭”论争的影响下,刘勰以“神”与“形”对举;而在正文中,刘勰开篇即引“形在江海之上,心存魏阙之下”,又以“心”与“形”对举。实际上,依先秦旧学说,“心之官则思”,“心”是“思”的运行者;依齐梁新思潮,“神”是“思”的运行者。《文心雕龙》多交错为文,故在刘勰笔下,“心”与“神”并没有什么绝对的判分。

“神”与“思”之基本指向是明确的,但“思”的具体内涵却还未得到全面准确的把握。许多“龙学”名家不约而同地认为“神思”即“想象”。王元化说:“刘勰所说的神思也就是想象。”(6)王元化:《文心雕龙讲疏》,上海:上海三联书店,2012年,第120页。王更生则说:“本篇‘神思’,就在讲述想象力运用时的精神状态,和如何培养?以及它与实际创作相关的诸般问题。西方学者称此为‘灵感’,以为感而有灵。彦和名之曰‘神思’,以为思如神助,中西命名不同,所指皆属一事。”(7)王更生:《王更生先生全集》第一辑第三册《文心雕龙读本(下篇)》,台北:文史哲出版社,2010年,第1页。祖保泉也释“神思”为“作家创作活动中的想象活动”。(8)祖保泉:《文心雕龙解说》,合肥:安徽教育出版社,2009年,第498页。“想象”确属“神思”,但如果将“神思”等同于“想象”,那么《神思》篇中的许多语句便游离于“想象”之外,如“物沿耳目,辞令管其枢机”“寻声律而定墨”数句,“辞令”“声律”云云,显然不是通常所谓“想象”能涵括的。

实际上,刘勰所云之“思”包含内外两面:“构思存在着思绪万端与语言组织的两个阶段。”(9)左东岭:《文体意识、创作经验与〈文心雕龙〉研究》,《文学遗产》2014年第2期。本文将经过“思”而产生“意”的阶段界定为“内”之一面,将经过“思”而落实“言”的阶段界定为“外”之一面。故“神思”绝非“想象”这一概念可以笼罩。将“神思”与“想象”画等号,相当于只关注到“思”与“意”之关系,于是忽视了思维的外在一面(选择辞令,关乎“言”)。若能清晰意识到“思”既关乎“意”,又连接“言”,有内外两面,不难发现:《神思》全篇均围绕“思”展开,文脉清晰,逻辑井然。

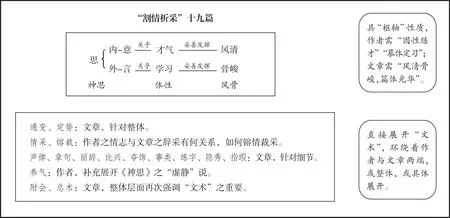

此外,许多学者就《神思》一篇谈“神思”,但《神思》篇所涉及“思”的问题,实贯穿“下篇以下”,与《体性》、《风骨》等篇更是关系密切,向来难解的“风骨”(“风清骨峻”),实际上就是“意”和“言”在文章上得到良好发挥后的效果。把握“神思”之所指后,通览《文心雕龙》之第三部分(即“割情析采”十九篇),可以发现:“割情析采”十九篇实有两个层次,《神思》《体性》《风骨》在逻辑上紧密关联,构成枢轴;其后之十六篇,则具体从“文术”的角度展开论说,由不同的层面述说怎样才能让“思”之内外两面都得到妥善的发挥,从而使得作者能够“因性练才”、“摹体定习”,文章能够“风清骨峻,篇体光华”。

正因对“神思”“风骨”和《文心雕龙》“割情析采”部分之结构的讨论尚有待发之覆,本文首先明确揭出“思”的内外两面,并对《神思》全篇作一通诠。继而贯通“下篇以下”,对刘勰所提“神思”与“体性”“风骨”之关系作出诠解,并由之疏通“割情析采”十九篇之结构。

二、 兼摄“意”“言”之“思”:《神思》通释

一般认为,《文心雕龙》全书可分五部分,其中《神思》第二十六至《总术》第四十四是第三部分,可被概括为“写作方法统论”(10)王运熙:《文心雕龙探索》,第16页。。在《总术》最末的“赞”中,刘勰云:“思无定契,理有恒存。”由此可见对“思”的关注并未随着《神思》的结束而终止,始终贯穿在“下篇”之中。而这一贯穿第三部分的“思”,又落实为“意”与“言”并构成连续的过程,这在《神思》篇中有明确界说。

思维展开的第一阶段,即通过思维之运作,作者想清楚了要写什么,于是就把握住了外在世界,经由这一阶段的内在之“思”,作者形成了明确的“意”,如此方能“神与物游”。思维展开的第二阶段,则是在想清楚了写什么后,还能妥善选择辞令并使用各种写作技巧,通过明确“怎么写”而成篇。经由这一阶段的外在之“思”,作者运用了恰当的“言”而最终完成文章,至此可谓“物无隐貌”。整篇《神思》,就是在对这两个阶段的交错铺陈中展开的。

《神思》全篇可分三大段。(11)王运熙:《文心雕龙探索》,第306页。杨明:《文心雕龙精读》,上海:复旦大学出版社,2007年,第95页。这三大段无不涉及“思”的内外两面。

第一大段(开头至“不必劳情也”)占据全篇一半篇幅,最为紧要,刘勰对“思”之内外不分轩轾地并举同论,有时交错推进,有时则集中于一端。

“思”难以捉摸,故刘勰并不正面对“神思”下定义。《神思》开篇先引《庄子》中的话,说明“思”非声非色,不受时空限制。此即从开头至“视通万里”的文字。虽然“思”难下定义,只能描述,但作者一旦妥善运思,非声非色的“思”能够引导出堪比声色的文章,此即“吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色”二句所要强调的。

在对“思”以及“思理之致”作描述后,刘勰正面进入对“思”之内外的陈说。其文曰:

故思理为妙,神与物游。神居胸臆,而志气统其关键;物沿耳目,而辞令管其枢机。枢机方通,则物无隐貌;关键将塞,则神有遁心。是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞。然后使玄解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤。此盖驭文之首术,谋篇之大端。(12)这里还用不同的下划线,区分标记了“思”之内外:直线是有关“思”之内的论述,波浪线则是有关“思”之外的论述。又,本文所引《文心雕龙》原文,悉据詹锳:《文心雕龙义证》,上海:上海古籍出版社,1989年。在标点上则有微调,不一一注出页码。

“故思理为妙,神与物游”“神居胸臆,志气统其关键”“关键将塞,则神有遁心”三句,展开的是运思的内在阶段,“神”并非天然就在,或遁或致,而“神”之“遁”否,又与“志气”息息相关。如果“神”不逃遁,那么“思”就能与外物同游,“思”之内在一面也就得到了妥善发挥,如此境界可称为“妙”。与之相应,“物沿耳目,而辞令管其枢机”“枢机方通,则物无隐貌”二句,展开的是运思的外在阶段,“思”把握了外物后,还需要进一步选择合适的“辞令”来落笔为文,呈现外物。由此可见,“物无隐貌”乃是“神与物游”落实在文辞上的结果。

既然“思”与志气、辞令均有关系,那怎样才能尽可能地将“思”发挥好呢?刘勰同样从内外两方面提出看法。“是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神”指向内在的“志气”;“积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞”则指向外在的“辞令”。“志气”关乎先天之“才”,“辞令”关乎后天之“学”(详下)。至于引来诸多争议的“然后使玄解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤”二句,所述说的正是“思”之内外皆得到妥善发挥的情境。“玄解之宰”与“独照之匠”也即“神”(或“心”)的另一种表述,而“声律”则相当于“辞令”,“寻声律而定墨”展演的正是通过选择“言”而达“物无隐貌”之境;至于“意象”,钱锺书已精辟地揭出“意象”指的就是“意”,(13)敏泽:《钱锺书先生谈“意象”》,《文学遗产》2000年第2期。故“窥意象而运斤”描绘的乃是经由明确的“意”以臻“神与物游”之态。论“思”至此,刘勰不能不再次强调,包含内外两面、贯通“意”与“言”的“思”,确是为文的关键:“此盖驭文之首术,谋篇之大端。”

在强调了“思”对于文的重要性后,刘勰又回到“思”之内,其文曰:

夫神思方运,万涂竞萌,规矩虚位,刻镂无形。登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣。

在这一阶段,“思”可沟通万物。然而,仅有“神与物游”并不能保证顺利为文,故刘勰进而转入“思”之外,其文曰:

方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心始。

在这里,刘勰已然明确认识到:“思”的内外二阶段虽然是连续的,但却并非内决定外,而且内在之“思”是否真的达到了“神与物游”,只凭作者的思维还是不能确定的,必须通过外在的驱使辞令才能明确。职是,刘勰进一步从抽象层面提炼出了“意”与“言”这一对概念来解释“思”的不确定性,故《神思》云:

何则?意翻空而易奇,言征实而难巧也。是以意授于思,言授于意,密则无际,疏则千里。或理在方寸,而求之域表;或义在咫尺,而思隔山河。

在这段话中,“意”“理”“义”,均由内在之“思”决定,而“言”则关乎外在之“思”。正因为“思”是如此的困难,内外两面缺一不可,故刘勰以高度概括的建议结束第一大段:“是以秉心养术,无务苦虑;含章司契,不必劳情也。”所谓“秉心”与“含章”,针对的是“心”与内在的“美质”(14)詹锳:《文心雕龙义证》,第988页。,集中于人之一端;而“养术”与“司契”针对则是文之一端。“秉心”之“心”与“含章”之“章”,所指同一,“章”乃内在之“美质”,《序志》篇云:“心哉美矣”,由此可见“心”与“章”无异。“心”与“章”属于人(作者)。同理,“司契”之“契”,也就是《总术》所云“思无定契”之“契”,“司契”指的是“掌握要领或法则”(15)詹锳:《文心雕龙义证》,第988、1000页。。“术”和“契”则属于文(作品)。实际上,“秉心养术”“含章司契”二句,正是刘勰对如何把握“驭文之首术,谋篇之大端”的高度概括,整部《文心雕龙》的第三部分,某种意义上都是这两句的展开。

第二大段(由“人之禀才”至“亦有助乎心力矣”)首先处理的是内在之“思”,此后则过渡到外在之“思”。

刘勰在第二大段中主要交代了两个问题。首先,刘勰强调“人之禀才,迟速异分”,即人之“才”先天地有“速”与“缓”之别。至于与“人之禀才”相对的“文之制体”,只不过是用来衬托突出“才”的先天差异,也即强调:即使不同的文章体制会制约写作之快慢,但人的先天之“才”的差异仍是确定不移存在的,此由“虽有巨文,亦思之缓也”与“虽有短篇,亦思之速也”二句可证。其次,在承认了人的先天之“才”有巨大差异并影响文章写作后,刘勰指出不论何种之人,都需要通过“博练”来提升作文水平。所谓“博练”,即下文的“博见”“贯一”,“博而能一”则可理解作“博学而精练”(16)詹锳:《文心雕龙义证》,第988、1000页。。

在第二大段处理的两大问题中,先天之“才”对应的正是由“志气”统辖的内在之“思”,其重要性是毋庸置疑的。然而,先天之“才”与生俱来,无法改易,故而刘勰所提的“博练”,只能落实在后天层面的“学”与“习”,针对的主要是外在之“思”(这在《体性》篇还有更全面的展开)。刘勰开出的药方(“博练”)并不能改变“思”的“速”与“缓”,但能改变“学浅”“才疏”,“博见”能使“理郁者”不再“贫”,“贯一”能使“辞溺者”不再“乱”,故通过分别致力于“理”与“辞”两方面的“博练”,还是能够切实帮助作文的。既然外在之“思”可以锻炼且相当重要,论述至此,《神思》篇也就顺理成章进入到第三大段进一步强调“言”之“思”的重要性。

第三大段也可分两部分,“若情数诡杂”至“焕然乃珍”为第一部分,文曰:

若情数诡杂,体变迁贸。拙辞或孕于巧义,庸事或萌于新意。视布于麻,虽云未费,杼轴献功,焕然乃珍。

这一部分首先集中于外在之“思”而立论。刘勰先指出,由人赋予文的“情”和文章本身具备的“体”都是复杂多变的,有时候即使有了“巧义”或“新意”,也可能写出“拙辞”与“庸事”。所谓“巧义”与“新意”,指向的正是“意”,也即作者捕捉到了好的想法;而“拙辞”与“庸事”,指向的则是“言”,也即思索如何遣词造句,运用典故。这两句话所说的道理,其实甚为寻常:设若一位作者天赋极高,运思通畅,想清楚了要写什么,但他却没有什么文化修养,不能自如地驱使语词典实,或是辞令修养平庸,只能运用“拙辞”与“庸事”,那自然也写不出好的文章。而其后的“视布于麻,虽云未费,杼轴献功,焕然乃珍”四句,正与“拙辞或孕于巧义,庸事或萌于新意”对举,强调的是“言”之“思”的功效。这四句中,“麻”指向“义”与“意”,“布”则指向落实为“辞”与“事”的文章。布由麻织造而成,杼轴所献之功,不在于改变质地(“义”“意”),而在于编织(“辞”“事”)。故这四句强调的是:即使 “意”并无变化(“布”与“麻”在质地上无差别),但作者若能很好地发挥外在之“思”,在辞令上妥善施为,也能使文章增色不少。由此可知,“拙辞或孕于巧义,庸事或萌于新意”二句与“杼轴献功”四句乃对比而言,强调的是若不注重“思”之外(“言”),那么即使有了好的“意”,最后也不能写出好的文章。

上述部分,在“龙学”中乃是聚讼纷纭的段落。学者们对“拙辞”“庸事”与“巧义”“新意”的关系,以及对“杼轴献功”的诠释,多有异说。左东岭对此曾有全面深入的回顾与总结,并探究各种异说、误说产生的缘由。(17)前揭《文体意识、创作经验与〈文心雕龙〉研究》。实际上,只要认识到《神思》全篇均围绕着“思”之内外展开,并在这一脉络中把握刘勰对内外两面之“思”的论说,就既不必更改语法习惯,将“拙辞或孕于巧义,庸事或萌于新意”解释为“拙辞孕巧义,修饰则巧义显;庸事萌新意,润色则新意出”(黄侃);也不必以“想象与现实的关系”解释“布之于麻”且将“杼轴献功”对应于“艺术想象”(王元化)。(18)黄侃:《文心雕龙札记》,上海:上海古籍出版社,2000年,第95页;王元化:《文心雕龙讲疏》,第123页。这一部分所强调的,只是外在之“思”(思索如何运用辞令典实)对为文的重要性。

虽然外在之“思”可通过后天学习提高,但整体上的“思”,仍然是难以捉摸的。故刘勰在第三大段的最后再次强调了“思”的微妙并以之结束全篇。

《神思》篇的“赞曰”,和其他篇章一样,是对全篇的提要与回顾。“神用象通,情变所孕”是对“神思”的整体性描述;“物以貌求,心以理应”乃是对内在之“思”的高度概括;“刻镂声律,萌芽比兴”则是对外在之“思”的精练表达。而当作者在内外两方面都妥善运思后,优良的文章也就写成了,此即“结虑司契,垂帷制胜”所要强调的。

三、 “割情析采”之“枢轴”与“风骨”确解

正如本文开篇引述的,学者们大多认为《神思》在《文心雕龙》全书(尤其是“下篇”)中具有关键意义。故而当我们通过上文的疏释,进一步理清了“神思”的内外二阶段并对全篇之结构与论说有了全面把握后,就能更加清晰地发现:《文心雕龙》的第三部分(《神思》至《总术》)基本围绕着“思”之内外展开。此外,“割情析采”十九篇又可分两个层次:前三篇(《神思》《体性》《风骨》)是这一部分的“枢轴”;后十六篇(《通变》至《总术》)则具体展开“文术”。

刘勰在《序志》篇中对“下篇以下”有一整体陈说:“至于割情析采,笼圈条贯,摛神性,图风势,苞会通,阅声字。崇替于《时序》,褒贬于《才略》,怊怅于《知音》,耿介于《程器》。长怀《序志》,以驭群篇。下篇以下,毛目显矣。”论者均认为,这段话又以是否明确出现完整篇名为界,故“下篇”在《时序》之前为全书第三部分。不过,集中于《物色》篇,今人多有怀疑今本《文心雕龙》“下篇”次第有误者。故《文心雕龙》的第三部分究竟是《神思》至《总术》十九篇,还是十九篇加上《物色》,尚有异说。本文对“下篇”之次第与《文心雕龙》全书结构之分判,从王运熙等说,认为《物色》的位置并无问题,“下篇”宜分为三部分(即《神思》至《总术》为全书第三部分,《时序》至《程器》为第四部分,《序志》为第五部分)。

对第三部分,有不少学者将其总结为“文术论”,(19)如龚鹏程云:“《文心雕龙》全书的体例,前五篇一般称之为文之枢纽论,谈文学原理;第六篇起,到第二十五篇,是文类论,分文与笔讨论文学类型;下篇前二十篇文术论剖情析采,谈文章的构思、用字、造句、谋篇、用典、写景等;最后五篇则论文学与时代、作家个性、读者、世俗评价之关系等。”龚氏在此谓“前二十篇”为“文术论”,那是因为他认为谈“写景”的《物色》也属于“文术论”,本文不从此说。此外,用“文术论”概括这一部分,并非龚氏首创,在他之前,范文澜、李曰刚都曾用此术语,但各家所指并不一致。此处引其说,乃是因为其文简明。参看龚鹏程:《中国文学批评史论》,北京:北京大学出版社,2008年,第116页。更有不少人认为《神思》所谈的“构思”只是“文术”之一种。如范文澜在二十世纪二十年代出版的《文心雕龙讲疏》中,专门撰有《文心雕龙下篇提要》,将“下篇”分为六组且制一图,并以《总术》统辖除第六组“杂篇”(20)“杂篇”是:《时序》《才略》《知音》《程器》《序志》。范文澜是质疑今本《物色》位置的发轫者,他认为《物色》的位置应在《附会》与《总术》之间。之外的四组,其中《神思》《体性》《通变》《养气》《风骨》《定势》与《物色》均属第二组“情志”。(21)范文澜:《文心雕龙讲疏》,《范文澜全集》第三卷,石家庄:河北教育出版社,2012年,第238~241页。若循范说,则统率第三部分者乃《总术》,《神思》虽居“下篇”之首,却无太多深意。之所以会产生这种看法,是因为论者将“思”简化为只与“意”有关的内在之“思”。但上文之疏释已然揭示出《神思》之“思”包含内外两面,而《文心雕龙》第三部分的所有篇章,或多或少均与“思”有联系,故《神思》居下篇之首,绝非偶然,而是大有深意。大体而言,第三部分首三篇(《神思》《体性》《风骨》)有总括性质,可说是枢轴,其后的十六篇,则环绕着首三篇正面展开“文术”。《神思》所论的“思”之内外,不仅贯穿《体性》与《风骨》,而且也笼罩了其余十六篇。

《文心雕龙》旨在谈“为文之用心”,而文章是由人写成的,故《文心雕龙》不仅直接论文章,也会从人(作者)的一面切入论文(如《征圣》)。“思”的主体是人,人之运思同时受到先天禀赋与后天修养影响。大致而言,“思”之内与先天禀赋关系密切,“思”之外则主要由后天修养决定。因此紧接着《神思》的《体性》篇,便对人之“性”与文之“体”的关系展开讨论。

《体性》篇开篇指出,由“才”“气”“学”“习”综合而成的作者之“性”,与体现在“辞理”“风趣”“事义”“体式”四方面的文章之“体”有密切关系(“各师成心,其异如面”)。不过,在刘勰看来,虽然人之“性”与文之“体”联系紧密,但二者之间并非简单的对应或决定关系,故《体性》篇归纳的八种“体”,并不和“性”逐一对应,也不和辞理之“庸”或“俊”、风气之“刚”或“柔”、事义之“浅”或“深”、体式之“雅”或“郑”一一勾连。而在人之“性”的四个方面中,“才”“气”属于先天禀赋,“学”“习”则是后天修养,前者“肇自血气”,无法改易,故刘勰在《体性》篇中接连举十二位汉魏晋作家为例,说明“才”“气”所决定的文章风貌是生而如此的,乃“自然之恒资”。但在“才”“气”之外,后天的“学”“习”也对文章之“体”有相当影响,故刘勰又强调作者在“少年时就应学习雅正的体制”(22)王运熙:《文心雕龙探索》,第307、307页。。在先天和后天之间,刘勰是否有轻重之分呢?就《体性》之文本来看,刘勰并未给出直接的答案。综合《文心雕龙》全书,刘勰“在才性、学习两方面,固然更强调先天的才性”(23)王运熙:《文心雕龙探索》,第307、307页。,但考虑到先天的“才”“气”无法改易,对先天一面,只能顺作者之才性而发挥(“因性以练才”),故还是要重视后天之“学”“习”,此即“八体屡迁,功以学成”“才有天资,学慎始习”“摹体以定习”“习亦凝真”数语所强调的。

《体性》所论“性”之先天、后天两方面,正对应“思”之内、外。《体性》所云“才力居中,肇自血气。气以实志,志以定言,吐纳英华,莫非情性”,正是对《神思》所谓“神居胸臆,而志气统其关键”的呼应;而《体性》篇对“学”和“习”的强调,也和《神思》篇所倡“博练”桴鼓相应。

虽然“性”与“体”关系密切,但“体”并不全由“性”决定,因此在结束了兼涉人与文的《体性》后,刘勰又撰《风骨》篇,强调不论什么“体”的文章,都应该有风骨。《体性》篇的八种体,并非全为正面的,其中“新奇”“轻靡”,刘勰颇为贬抑,正是因为纷繁复杂的人之“性”本就有善有不善,故文之“体”也就有高下之分。但“性”毕竟只是影响文章的因素之一,不论拥有什么“性”的人,写出具备怎样“体”的文,都应该达到“风清骨峻”的效果,这是《风骨》篇集中于文章一端所提的要求。而“风清”与“骨峻”,正是“思”之内外两面都有了良好发挥后的效果。

《风骨》篇素来难解,对“风骨”的诠释也众说纷纭,童庆炳曾归纳前人主要意见为十种。(24)童庆炳:《〈文心雕龙〉三十说》,第175~181页。“风骨”问题之所以引发争论,与刘勰的写法颇有关系。刘勰在这篇中,往往交错为文,或先论“风”再论“骨”,或先言“骨”后言“风”,时而又将“风骨”合而论之,并以“风骨”与“采”对举。这样一种交错的写法,初看之下颇为怪异,但若将《风骨》与《神思》对读,便思过半矣:“风清”与“骨峻”是“思”之内、外得到良好发挥后的效果,《神思》篇对“思”之内外已然交错展开,故《风骨》篇对“风”与“骨”亦交错铺陈。(25)朱晓海已联系《神思》疏释《风骨》,其论与本文有所重合,但对于“言”“意”之关系以及相应的“风”“骨”之关系,本文与朱说不同。参看氏著:《〈文心雕龙〉的风骨论》,《古代文学理论研究》第二十六辑。若将刘勰对“风”与“骨”的独立表述单独摘出,便能清晰看到“风骨”与“思”之内外的对应关系。黄侃释“风骨”云:“风即文意,骨即文辞。”(26)黄侃:《文心雕龙札记》,第101页。朱晓海评黄侃此说云:“按:风不能自显,骨不能独彰,故舍实际的意、辞,无从体会无形的风、骨,是;风、骨之于意、辞乃喻与所喻,非是。墙垣赖泥、石而成,泥、石岂墙垣之同义词?又按:意气骏爽、结言端直者有风、骨,然;有意、辞即有风、骨,不必然。”依本文之分析,“风”“骨”乃良好之效果,确不可直接等同于“意”“辞”。参看前揭《〈文心雕龙〉的风骨论》,第14页。“文意”“文辞”正是《神思》所云“意”与“言”,所关联的正是“思”之内外。这里试制一表,将《风骨》的第一部分用直线和波浪线下划标记,(27)“第一部分”指的是开头至“无务繁采”,詹锳、王运熙、周勋初等学者均如此划分。周勋初在解析《风骨》篇时,用不同的下划线标记了专门谈“风”和“骨”的语句,本文的处理与他的判断略有出入。参看周勋初:《文心雕龙解析》,第488~489页。并与《神思》的相关文句作简单比照。

风骨《诗》总六义,风冠其首,斯乃化感之本源,志气之符契也。是以怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨。故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉。若丰藻克赡,风骨不飞,则振采失鲜,负声无力。是以缀虑裁篇,务盈守气,刚健既实,辉光乃新。其为文用,譬征鸟之使翼也。故练于骨者,析辞必精;深乎风者,述情必显。 捶字坚而难移,结响凝而不滞,此风骨之力也。若瘠义肥辞,繁杂失统,则无骨之征也。思不环周,索莫乏气,则无风之验也。昔潘勖锡魏,思摹经典,群才韬笔,乃其骨髓峻也。相如赋仙,气号凌云,蔚为辞宗,乃其风力遒也。能鉴斯要,可以定文,兹术或违,无务繁采。神思神居胸臆,而志气统其关键。物沿耳目,而辞令管其枢机。是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色:其思理之致乎。此盖驭文之首术,谋篇之大端。

“风”与“情”密不可分,是“化感之本源,志气之符契”,而“志气”正是决定“意”之“思”的关键因素。刘勰还指出,如果“意气俊爽”,便“风清”;但若“思不环周,索莫乏气”,便会“无风”,这更是显豁地点出了“风”“气”与“意”“思”的关系。而当作者蕴含的“情”得到充分的显露,也就有“风”。刘勰所谓之“情”,相当宽泛,大体上作者内心所蕴藏的都可算作“情”,人通过“思”把自己的“意”凝聚在文章中,那便是“情”。故“情”的充分显露,也就是“意”的明晰表达,所谓“深乎风者,述情必显”;而“风清”也就是内在之“思”所引发的“意”足够显豁后的效果。

“骨”与“辞”息息相关,可能是因为没能在经典中找到对骨的直接表述,故刘勰并没有为“骨”寻找一个渊源。但不论是以“结言端直”来引出“骨成”,还是用“析辞必精”形容“练于骨者”,刘勰的论述都十分明确。只有在恰当选择言辞后才能“骨峻”,也就是说,人通过“思”选择了恰当的辞令组织成文,那便是“辞”或“采”。“骨峻”不正是外在之“思”得到妥善发挥,“辞令”之“枢机”通畅后的效果吗?

正如“神思”并非刘勰首创,“风骨”也不是刘勰的孤明先发,在他之前,人物品评、书画评论和文学评论中,都已经出现了用“风”或“骨”来评价人物、作品的例子。(28)王运熙:《文心雕龙探索》,第308页;周勋初:《文心雕龙解析》,第484~488页。汪涌豪对刘勰之前各家对“风骨”的言说更有全面深入的研究,见氏著:《中国古典美学风骨论》,北京:中国人民大学出版社,1994年。但刘勰之“风骨”最具系统性和理论性,而其系统性与理论性,不仅体现在本篇的论说中,也体现在“风骨”与内外之“思”的对应关系上。至于“风骨”与《体性》之“体”的关系,王运熙指出:“风骨与《体性》篇提出的典雅、远奥等概念,《定势》篇提出的典雅、清丽等概念,虽然同属风格范畴,但性质有些不同。典雅、清丽等是指某一作家或某种问题的风格特征,而风骨则是对于许多作家和文体提出的普遍性要求。”(29)王运熙:《文心雕龙探索》,第308页。这里则可以在王说的基础上进一步补充:“风骨”来自于“思”的内外两面,“思”存在于所有的人和文章之中,故“风骨”具普遍性。而所谓“有风骨”或“风清骨峻”,乃是文章能够明晰传达“意”、合理选择“言”后达到的效果。是否具备这样的效果,取决于内外之“思”能否妥善发挥。

就此而言,《神思》《体性》《风骨》从人、人文关系、文三方面展开,全面讨论了写作文章要注意的具有普遍意义的要点:《神思》就“意”与“言”两面谈人的构思;《体性》兼及人之性与文之体,环绕“才气学习”与“八体”,倡导“摹体以定习,因性以练才”;《风骨》则在更普遍的层面上认为不论是具备哪种体的文章,都应该“风清骨峻”。这三篇关切的,确实是写作的关键问题。至于如何才能妥善运思、摹体因性从而“风清骨峻”,刘勰在《通变》至《总术》中有进一步的展开。

四、 “割情析采”十九篇之结构

《文心雕龙》第三部分的其余十六篇(《通变》至《总术》),实乃对《神思》《体性》《风骨》三篇全面而多层次的展开。这其中,《通变》紧承《风骨》而来,与《风骨》所倡之“洞晓情变,曲昭文体”关系尤为密切。王运熙指出,《通变》所谓的“文辞气力”中的“气力”,指的就是“风力、风骨”,他还认为:“可见《风骨》篇阐述风骨是指明朗刚健的文风,以质朴胜,而理想的文风应为风骨与文采相结合,文质兼备。《通变》篇指陈历代文风变化,认为楚汉以来文风文有余而质不足,因而风骨不振,提出宗法经诰来进行挽救,使文章能文质兼备,雅俗折衷。故两篇息息相通,关系密切。”(30)王运熙:《文心雕龙探索》,第270~272,312,321,126、323页。由此可见,刘勰针对“变文之数”而提出的“通变之术”,针对的正是如何才能“风清骨峻”。《通变》从变化的一面讲,故用了很多篇幅评论历代文风,从历时的角度讲“变”。《定势》则从典范的一面讲,此篇提出的“势”,与《体性》所谓之“体”,均指风格,但“体”是从人之“性”引出的,故有高下,而“势”则是从文之典范引出的。“定势”的具体办法是“摹经”与“效骚”,故六种“势”均是正面的,其中前五种取法于五经,而第六种“巧艳”则取法于屈骚。在从“变化”和“典范”两方面作出指导后,《情采》与《镕裁》两篇进一步在宏观上展开论述。刘勰对晋宋以来的文风颇多不满,尤其对当时人沉溺于辞采深表痛惜。在《风骨》篇中,他一再强调“风骨”相对于“采”的优先性。在刘勰看来,时人过于看重辞采,正是导致“风骨不飞”的主因。因此,他必须在宏观层面廓清“情”与“采”的关系。职是,刘勰通过《情采》倡导为情造文,主张以情志为本,并以《镕裁》具体展开如何镕情理而裁文采。如果说《通变》至《镕裁》四篇都还在整体层面论述如何才能使文章“风清骨峻”,那么自《声律》到《指瑕》九篇,刘勰又深入到为文之细部,具体探讨“用词造句问题”(31)王运熙:《文心雕龙探索》,第270~272,312,321,126、323页。。而用这九篇处理完具体问题后,刘勰又复归整体,《养气》直接申论《神思》所提“虚静”说,针对写作之人如何发挥“思”之内,如何“因性以练才”给予指点;《附会》则又围绕着文章论述如何通过“连缀聚合”(32)王运熙:《文心雕龙探索》,第270~272,312,321,126、323页。的方式赋予文章整体感。最后,刘勰以《总术》结束全书的第三部分。《总术》并不是提出了什么新的“术”,而是对这一部分作一总括,全篇同样针对时人“多欲练词,莫肯研术”之弊,突出“执术驭篇”的重要性和优先性。

《总术》所谓的“术”,到底涵盖之前哪些篇章,尚有争议。王运熙以为:“可见这术不是局部性的锤练字句(所谓‘练辞’),而是就整篇文章的体制而言,也就是所谓‘大体’。”而在《文心雕龙》的第三部分中,涉及“大体”是“《风骨》《通变》《定势》《情采》《镕裁》《附会》等篇”。(33)王运熙:《文心雕龙探索》,第270~272,312,321,126、323页。张少康的判断与王运熙不同,他将“文术”理解作“写作技巧”,故云:“这些写作技巧问题,从组织材料、谋篇结构、段落剪裁,一直到比喻、夸张、声律、对偶、用典,以及章法、句法等等,都通过总结前人创作经验,进行了详细的论述,我们可以统称之为‘文术论’。这些内容大致可以包括在《文心雕龙》的《总术》、《附会》《镕裁》《声律》《章句》《丽辞》《比兴》《夸饰》《事类》《炼字》《指瑕》等篇之中。”(34)张少康:《刘勰及其〈文心雕龙〉研究》,第180页。牟世金则在注释“莫肯研术”时说:“刘勰称艺术构思为‘驭文之首术’(《神思》),称继承与革新为‘通变之术’(《通变》),甚至论‘风骨’也说‘兹术或违,无务繁采’(《风骨》)。所以,这里的‘术’,概括了刘勰所论各种创作原理、方法和技巧。”(35)陆侃如、牟世金:《文心雕龙译注》,济南:齐鲁书社,1995年,第522页。考虑到《总术》篇一方面主张“务先大体”,另一方面又强调微小之细节也会影响全文(“万分一累,且废千里”“一物携贰,莫不解体”),我认为《总术》所云之“术”,既包括整体的原理,也覆盖具体的技巧。而在《神思》至《总术》十九篇中,《神思》《体性》《风骨》三篇并不直接展开“文术”,而是由人及文地引出文章应当如何,由之过渡到之后的十六篇,《通变》至《总术》十六篇则直接针对“文术”而敷衍。(36)如前所述,不同论者对“术”或“文术”的界定不尽相同。实际上,刘勰在《文心雕龙》各篇中提到的“术”,所指也不完全同一。本文所论之“术”,主要基于对《总术》篇的理解而展开。由于前三篇仍然引出了“文术”,故将第三部分统称为“文术论”也无不可,但这一称呼在一定程度上遮盖了这十九篇的细微差别。

在这个意义上,《文心雕龙》的第三部分实有两个层次,前三篇可称为这一部分的枢轴,逻辑关联度最密切。刘勰由人、人文关系再落足至文,就人的一面而言,“思”与作者的“才气学习”均有关系;就文的一面而言,“思”之内外妥善发挥便呈现为“风清骨峻”。而如何才能让作者“因性练才”“摹体定习”,如何才能让文章“风清骨峻,篇体光华”,又有赖于自《通变》至《总术》直接谈论的或宏观或微观、或整体或具体的诸多“文术”。就此而言,“思”不仅是“下篇以下”的出发点,也是贯穿“割情析采”十九篇的重要线索。据此可制作示意图如下。

“割情析采”十九篇结构示意图

五、 余论 内外、骈偶与二元:《文心雕龙》的非决定论思路

在论证了《神思》之“思”有内外两面,且在两个层次上贯穿“割情析采”十九篇后,还有必要讨论:思之内外两面间,存在着怎样的关系?

《神思》有云:“是以意授于思,言授于意。”这句话已经点出了“意”与“言”并非同时生发。如果由这句话入手,结合刘勰在其他篇章的论说,可以判定:“思”之内外两面,存在着逻辑上的先后关系。对写作文章而言,内在之“思”的重要性可能高于外在之“思”,但二者间并不存在内决定外,或外决定内的关系。

写作文章,一定要先有想法,故内在之“思”是写作的开端与前提。但内在之“思”发动后,外在之“思”并不会等待“思”之内完全成熟后才发动,也可能同时生发,二者交错纠缠。就《神思》所云“方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心始”来看,刘勰甚至认为,内在之“思”是否真的成熟,只能以最后落实的文辞来考察。因此,本文对思之“内外”的区分,实是一种“理想型”(ideal type)判分,“思”之内外两面的先后关系,也是逻辑上的先后关系,而非时间上的先后关系。运思的内外两个阶段,亦是交错推进,而非先此后彼的。

逻辑上的先后之外,“思”之内外对于作文而言,是否有轻重之别?仅就《神思》一篇来看,对这一问题并无明确答案,若联系其他篇章,尤其是《事类》篇“才为盟主,学为辅佐”一语,确可认为:“刘勰在才性、学习两方面,固然更强调先天的才性。”(37)王运熙:《文心雕龙探索》,第307页。但由于才性由先天决定,后天无法翻移,只能“率志委和”以“因性”,故刘勰在指导作文时,提得较多的仍是后天的学习。因此,认为内在之“思”较外在之“思”更重要,确可成立。但相对重要的内在之“思”因无法后天锻炼提升,实际上无法多加探讨。更关键的是,在内外关系上,刘勰持有非决定论的看法。内外两面之非决定关系,《神思》篇述之明矣。内在之“思”由于在逻辑上居先,故外不能决定内,不需论证。至于内是否决定外,也即有了鲜明的“意”,是否一定就会随之产生恰当的“言”从而写出文章,刘勰明确持否定态度,且恐读者误解。故在《神思》之第一大段,他强调“方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心始”;在第二大段,他又提出“难易虽殊,并资博练”;至于第三大段的“杼轴献功”说,更是从正反两面反复申说“思”之外的意义。由此可见,就“思”之内外两面而言,内之完足并不能保证外之成立,内外之间,虽有先后轻重之分,却无决定关系。

这样一种非决定论的思路,实贯穿《文心雕龙》全书。《文心雕龙》对“为文”的探讨,常常分内外立论,对人之“思”是如此,对人之“性”也是如此(说详上文)。同理,对于文章,刘勰所论之“情采”,便可视作文章之内外。上文已经提到,刘勰对于时人过于重视辞采颇多批评,故《风骨》篇倡导“风骨”之优先性,《总术》篇则主张先“研术”。但刘勰绝不认为写作不需要辞采,相较“风骨”和“研术”,“采”和“练辞”不具备优先性,却也不可或缺。同理,《情采》与《镕裁》所谈之情采关系,也只是强调不能离开情志而一味沉溺文采,即不能让“采”优先于“情”(此即“为文造情”),而是要“为情造文”。对于情与采,刘勰先用“文”与“质”类比,又以“经”与“纬”对比。有关文质关系,最有名也最具权威性的论述自然是《论语》中孔子的名言:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”成书于魏晋南朝的《论语集解》与《论语义疏》,均将“彬彬”解释为“文质相半”(38)皇侃:《论语义疏》,北京:中华书局,2013年,第140页。,对二者之重要性都不分轩轾,二者并无决定与从属关系。至于经与纬,也不过“经正而后纬成”,并非经决定纬。“情”与“采”之关系,颇类思之内外,同样是只有先后,并无决定。

刘勰将“思”细分为“意”与“言”二面,且认定“意”之“思”具逻辑上之先,同时又将更多篇幅用以论述如何提升“言”之“思”,这一思路实际上是对魏晋以来对“文思”论述的回应。魏晋时人在谈论文艺时,均高度重视“思”,阮籍之《清思赋》,颇受道家思想影响,此赋铺陈了一番自己在静夜之中的“有思”,认为“实际生活中的形色声音,都是不完美的;最完美的形象和声音只存在于想像之中”。(39)王运熙、杨明:《中国文学批评通史(贰)·魏晋南北朝卷》,上海:上海古籍出版社,2011年,第73页。如果说阮籍还未直接将“思”与文章关联,那么陆机《文赋》则通过铺陈作文之经过,正面提出了作文难在“意不称物,文不逮意”,由之而“论作文之利害所由”,陆机对文思之“其始也”、“其致也”的描绘,更与《神思》中的许多描述相类。(40)陆机著,张少康集释:《文赋集释》,北京:人民文学出版社,2002年,第1、36页。然而,陆机虽对“文”、“意”、“物”进行了多维度的铺陈,却未对三者关系形成相对系统的看法,故刘勰评《文赋》曰“巧而碎乱”。(41)刘勰评语见《序志》篇。《文赋》之得失,与其体式(赋)及所论“文”之范围及侧重有直接关系,说详陈特:《文章范围、文体侧重与文论演进——以〈典论·论文〉及〈文赋〉为中心》,《中国诗学》待刊稿。刘勰撰作《文心雕龙》时,全面总结了前人论文著作之得失,并在他们的基础上“弥纶群言”。依上文之分析,刘勰承认“思”有难以捉摸之一端,此即“意”之一面,这一看法与阮籍、陆机的论述类似;但同时,刘勰还指出“思”有相对明确的一端,此即“言”之一面,这是阮籍留意不够而陆机初步涉及的;至于刘勰对“思”之内外两面关系的叙说,则是阮籍和陆机都不曾论及的。而在判分“思”之两面后,刘勰对“意”和“言”均有对策,对前者他提出“虚静”“养气”之术;对后者更是从宏观、微观各层次反复致意,其论述之周详透辟,均非前贤能及。某种程度上,面对极为重要又难以把握的“思”,刘勰作出了他的时代能够达到的最全面深入的回答。

当然,在文论史上,刘勰的这一份回答并非终结。后人对于“思”与“文”仍有新论。某种意义上,唐宋文论的新变,就在于从非决定论走向决定论。在刘勰之后,能够建立起系统性文论的个人或群体并不多。这其中,理学家群体在建立一元论哲学体系的同时,标举孔子所云“有德者必有言”,为文章找到了决定性因素——道德,并由此生发出“文以载道”诸说。而受到禅宗影响的严羽则以禅喻诗,同样为诗歌创作找到了决定性因素——妙悟。与他们相比,刘勰对于如何写作文学,始终不持一元立场,自然也没有决定论思路。而刘勰的这样一种观念,实与当时的思想界的普遍动向相一致。(42)唐宋以降文论的新变,与唐宋一般思想的大变折息息相关。关于唐宋文论之新变,参看张健:《知识与抒情——宋代诗学研究》,北京:北京大学出版社,2015年。关于刘勰之论说与当时一般思想之一致,我有另文具体展开,此不赘述。

如果说非决定论思路(或曰二元论思维)是刘勰文论内在的重要特质,那么《文心雕龙》外在形式上最突出的便是以骈体论文。对于骈偶这一写作手法的必要性与重要性,刘勰在《丽辞》篇有兼顾形上形下的全面论述,他用“造化赋形,支体必双”等说法论证骈偶手法合乎“自然”之道。虽然如此,《文心雕龙》涉及的各体文章并不都属骈文,但五十篇《文心雕龙》却全部以骈文写就,这并不是“支体必双”一说能够完全解释的。如果考虑到刘勰内在的二元论思维,就会发现:骈文这种体式,是有利于其内在思维的展开的。至于到底是内在思维决定了外在体式,还是外在体式塑造了内在思维,今人恐怕无法对此作出斩钉截铁的判断。然而,我们能够确定的是:刘勰论文之内外,实在配合得融洽无间。