论中国早期象征诗派中的黄昏意象

蒋 欢

(西北大学文学院,陕西 西安 710127)

卡林内斯库在谈及现代性时曾提出一个十分形象的设想,即西方历史的三个时代:古代、中古和现代,可以“分别用光明和黑暗、白天和夜晚、清醒与睡眠的比喻来表示”[1]。他认为这三对概念在历史进程中的更迭最为鲜明地体现了时间意识的变化。虽然卡林内斯库提及这三对概念的原意并非涉及具体自然意象与时间理论之间的关系,但这三对词语却为我们理解1920 年代中国现代文学中所体现的时间意识及美学变革提供了一个特殊的视角。已有学者在引用这三对概念的前提下,结合具体文本着重探讨了黑夜意象对于1920 年代现代文学的重要性[2]。但1920 年代的社会环境并非只有明确的光明与黑暗、白天和夜晚、清醒与睡眠的对立形式,20 年代的中国在诸多文人眼里是“既不光明也不黑暗的黄昏状态,光明无望,黑暗也同样无望”[3]。如果说光明意味着生,黑暗意味着死,黄昏则象征着由生入死的关键时刻,本身就具有极复杂的情感意蕴。“黄昏”意象也是从古至今文人才子常用来表现对死亡焦虑、黑暗的恐惧以及对生命的留恋与感叹的自然意象。1920 年代的“黄昏”意象在中国早期象征诗派作品中的情感色彩则更为特殊,他们笔下的“黄昏”意象除了用来抒发生死忧虑,还夹杂着一丝颓废色彩和对线性时间的焦虑与逃避。

一、光明意象里的黄昏:20 年代的诗坛氛围

“黄昏”是中国古典文学中的经典自然意象。无论是古诗里的“夕阳无限好,只是近黄昏”(李商隐《登乐游园》),还是诗人哀叹“断送一生憔悴,只消得几个黄昏”(赵令畤《清平乐》),诗人们都不约而同地刻意表现出黄昏时分的落寞意趣。在中国古典诗词中,“黄昏”并不仅仅是单纯的自然意象,而是寄托着诗人们无限的哀伤与悲凉。这一现象在20 世纪白话文运动兴起之后发生改变。笔者对《分类白话诗选》中收录的219 首1920 年之前的白话诗进行粗略统计,发现“黄昏”一词仅出现两次,分别是左舜生的《黄昏》与唐俟(鲁迅笔名)的《梦》。前者只将黄昏作为普通自然意象,用来指涉时间:“时候黄昏了,/远望去,/一处——两处——三处的炊烟——一缕一缕的。”[4]11后者则是用黄昏时分渲染梦境的哀伤:“很多的梦,趁黄昏起哄。/ 前梦才挤却大前梦时,后梦又赶走了前梦。”[4]334这延续了中国古典诗词中的黄昏意象韵味。诗人选取“黄昏”这一时间节点来渲染梦境,但黄昏却不是一个固定的时间节点,而是处于后梦、前梦与大前梦之间的时间之流上,处于不断流动的时间线上。可以说,这首诗已经体现出鲁迅鲜明的时间意识。

但这样的诗歌终究是少数。与此相对应是20年代其余诗人对光明与朝阳的热情讴歌。新文化运动中高举的科学与民主两大旗帜,引发了中国思想史上的重大变革。科学精神的确立摧毁了封建迷信思想对时间的陈词滥调,一种进步的线性时间观在他们的思想中逐渐确立。他们相信自己处在一个进步的、并不断趋于完善的时代。如闻一多就在诗中运用朝阳意象来表达他对新时代到来的信心:“少年对着新的太阳/ 背诵着他生命底课本。……谁是你的严师!/ 若非这新生的太阳!”[5](《园内》)在这首诗中,他塑造出“太阳”与“少年”这样一对象征新生的意象,来寄托自己对国家和社会未来的希望。这种意象组合在20 年代怀抱革命主义理想的诗人们的诗歌作品中经常出现。如郭沫若在《太阳礼赞》中写道:“光芒万丈地,将要出现了哟——新生的太阳!/天海中的云岛都已笑得火一样地鲜明!我恨不得,把我眼前的障碍一概划平!”[6]作为浪漫主义的代表诗人,郭沫若经常在诗中通过对太阳和光明的呼唤来表达对祖国美好未来的期盼。

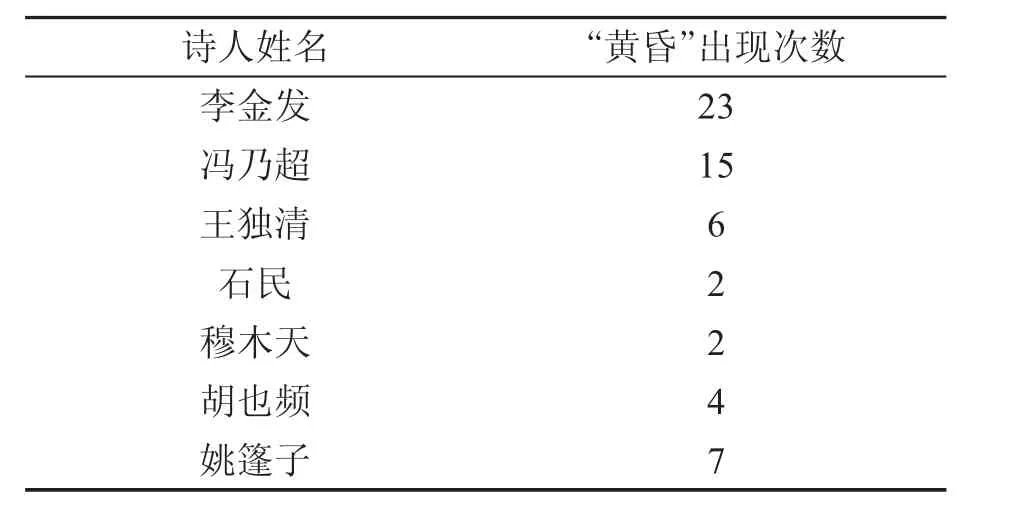

在这样的社会氛围下,相比于革命浪漫主义诗人们对光明的赞颂和追求,以李金发为代表的这一批象征诗人则更聚焦于内心世界,更关注时间稍纵即逝的特性,并在不可逆、不可重复的时间流逝中感受到生命的危机意识。“朝阳”“光明”这样的词语很少在这批诗人的作品中出现,更多的是“斜阳”“夕阳”“落日”这类并不是充满希望和力量的意象。笔者对李金发、王独清、穆木天、冯乃超、胡也频、石民、姚篷子这七位中国早期象征诗派的代表诗人在20 年代发表的诗歌做出统计,发现仅“黄昏”一词在李金发诗歌中就出现了23次,在中国早期象征派诗人的诗歌中则出现了59次之多。详情如下:

表1 中国早期象征诗派诗歌中“黄昏”一词统计表①表中数据来源根据李金发《微雨》《食客与凶年》《为幸福而歌》,王独清《圣母像前》《死前》《威尼市》《埃及人》《IIDEC》,穆木天《旅心》,冯乃超《红纱灯》及部分未完结诗歌,胡也频《也频诗选》《胡也频诗选》,石民《良夜与恶梦》和篷子《银铃》整理。

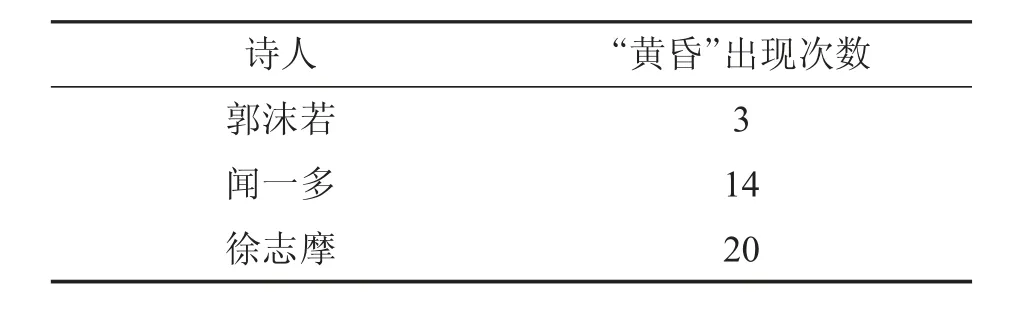

这仅仅是该诗派诗人用来表达黄昏时分的一部分,更多的还有“夕阳”“落日”等类似表达黄昏状态的词语在诗中反复出现。为了能更好地与20 年代诗坛“黄昏”用词频率做一个对比,笔者又选出20 年代的三位代表诗人郭沫若、闻一多、徐志摩,将他们在20 年代发表的诗歌中的“黄昏”词语数量做出统计。统计后发现,郭沫若的《女神》[7]诗集中共计53 首诗,“黄昏”出现3 次;闻一多的《闻一多诗全编》[8]中发表于20 年代的122 首诗歌中,“黄昏”共出现了14 次;徐志摩则略多一些,他的《徐志摩诗全集》[9]中收录的发表于20 年代的172 首诗歌中,“黄昏”共出现了20次。详情如下:

表2 郭沫若、闻一多、徐志摩诗歌中“黄昏”一词统计表①表中数据来源根据《女神》《闻一多诗全集》和《徐志摩诗全编》整理。

从表格中可以看出,酷爱用“太阳”“朝阳”等光明意象的郭沫若,在诗歌中仅用过三次“黄昏”,并且这三次使用都是为了衬托光明的可贵。徐志摩的“黄昏”意象使用频率看似不低,但基本集中于1925 年所发表的诗歌,与个人的情感纠葛有一定牵连,在这里不做展开。在此之前,他的诗歌也经常使用“光明”“朝阳”等意象,情感充沛,积极昂扬。而闻一多的“黄昏”意象则集中于1920年至1922 年末的诗歌,在那之后闻一多的诗风逐渐转向高亢昂扬。由此可见,这三位诗人对“黄昏”或“光明”意象的偏爱并不局限于同一时间段,而是更多与自身情感、经历相关联。中国早期象征诗派与这三位诗人又有一些明显的不同之处,他们不仅频繁使用“黄昏”意象,而且还会频频使用“夕阳”“落日”等代表落日时分的词语,其背后或许有着不同于其他诗人的情感意蕴。

二、“黄昏”里的时间意识:对新世纪的焦虑与逃避

自启蒙运动以来,科学兴盛所带来的时间理论科学化打破了大众普遍认知中的宗教时间观念,“现代人被彻底抛入线性时间之流,不可逆转地奔向清晰的结局,没有保障,没有拯救的可能。这种无法承受的时间的压力就是现代人所遭遇到的时间性危机。现代文化、后现代文化和大众文化实际上都是对时间性危机的不同反应”[10]。中国现代主义诗歌就是在这样的世界现代主义思潮大背景下发展起来的,早期象征诗开始呈现出明显的时间意识和时间焦虑。如:

死神之脚音何以如此其渺茫!/仅听风的狂啸,/看落日死亡于山后,/时光挟旧感前来。

——胡也频《无题》[11]

你爱残阳的徘徊/呵,像不来之约的徘徊……你爱过去,/呵,昏醉而慈悲的时间/早既电掣了!

——李金发《你爱日光》[12]

勾留片刻,你将见/斜阳送落叶上道,/他们点头和Saluent/此等残酷的别离。

——李金发《秋》[13]

如果说郭沫若的《凤凰涅槃》体现了诗人挣脱旧时间、走向新世界的渴望,那么以李金发、王独清为首的中国早期象征诗派在诗歌中就明显体现出对新世纪到来的焦虑:“看落日死亡于山后,时光挟旧感而来”;或是“残阳的徘徊”带着“昏醉而慈悲的时间”等。与郭沫若诗歌中创世纪的豪情形成鲜明对比的,是这批诗人们反复将时间与“旧感”“昏醉”“浪费生涯”这样的词语相连,并在诗句中营造出一种伤感、哀愁的气氛。这个时间选择点,被他们有意无意地放置在了“黄昏”这个时间段。落日、斜阳、残阳、黄昏等表现“黄昏”时间段的词语,为诗人们内心悲情的象征书写提供了某种时间氛围。

这种书写方式或与现代主义先驱波德莱尔有关。李金发在自传中曾多次提到自己“特别喜欢颓废派波德莱尔的《恶之花》”[14]53,坦言自己是“受鲍特莱和魏尔伦的影响而作诗的”,作品中很有波德莱尔的“倾向”[15]。波德莱尔诗歌中就有非常明显的对时间日常的焦虑。如在《双重屋子》一诗中,他写到:“不!这里分不存在了,秒不存在了!时间已经消失;是永恒在统治,美妙的永恒!”[16]他在诗歌中明显有对时间的反抗和永恒的向往。这种时间的焦虑和对时间静止的渴望也体现在他的诗歌当中,一种“世纪末”的颓废已经出现,“时间”明显成为一种被焦虑对象,而产生焦虑的时间,则被诗人放置在了黄昏时分。这种世纪末的焦虑同样体现在留法学习的李金发诗歌之中,他的代表作《弃妇》非常明显地体现了这一点:

弃妇之隐忧堆积在动作上,

夕阳之火不能把时间之烦闷

化成灰烬,从烟突里飞去,

长染在游鸦之羽,

将同栖止于海啸之石上,

静听舟子之歌。

——李金发《弃妇》[17]

在诗人看来,即使是“夕阳之火”也不能将“时间之烦闷”烧尽。这里诗人明显存在着一种渴望从“时间之烦闷”中解脱的企图。诗人希望能够将“时间之烦闷”“化为灰烬”后,从“烟突里飞去”,直到最后“栖止于海啸之石上”,去“静听舟子之歌”,以此来寻求一种时间静止的理想状态。这里的“时间”剥离了中国古典诗歌中常见的自然模式,“黄昏”作为中国传统诗词中用来指涉隐喻时间的意象之一,在这里又有了新的时间抒写方式。从“弃妇”“夕阳”“时间”,到“灰烬”“海啸之石”“舟子之歌”,这些词语之间的譬喻关系打破了传统诗歌对“夕阳”的固定化描写。诗人采取了一种“远取譬”的方式,将“夕阳”这一古典意象进行“陌生化”描写,颠覆了“夕阳”的固有意义模式,并将其与诗人对新世纪的焦虑相结合。这里“黄昏”所体现的时间意识也明显摆脱了“夕阳无限好,只是近黄昏”式的古典时间意识,而是基于自身强烈的生命与时间体验进行了个人化抒写。

从这里已经可以感受到,中国早期新诗特别是象征诗派对“时间”的书写已与古典诗歌的“时间”书写呈现出不同的样貌。这种不同既体现在新的明确的时间词汇的融入和具有现代性时间意识的彰显,也体现在“时间”所抒写的现代诗艺特征。中国早期象征诗派有意无意地选取了“黄昏”这一在中国传统诗词中用来指涉隐喻时间的意象之一,又融合了新的具有现代性意味的时间词语。“某种意义上,中国新诗所表达的时间焦虑以及在此基础上展开的时间想象,正是现代精神主体对抗‘时间性危机’的重要途径。”[18]“黄昏”意象在中国早期象征派诗歌中所体现出的新的“时间体验”有效地催发了诗歌语言、内容和艺术手法的“新变”,他们正是“新诗”得以成立的重要文本支撑,彰显了中国早期象征派诗人对现代性的进一步追求。

三、颓废的黄昏时代:光明氛围中的“零余者”

中国早期象征诗派之所以对新世纪的来临有着明显的时间焦虑感,究其原因,或许在于1920年代的中国经历了诸多事件,国内社会的黑暗社会势力与启蒙主义所寻求的光明也激烈斗争着。中国早期象征诗派的留学经历使他们对国内现状并不能完全做到感同身受。李金发就曾坦言,自己“只到欧洲五年,国内的社会,好像已忘得一干二净”[14]59。虽然他也从国内定了不少书报,“如东方杂志,新青年,新潮,少年中国等,故对于中国的文艺运动,并不隔膜”,但他对国内的消息实际上是“不知不觉受一点他们的影响,有时也会愤世嫉时,可是还没有左倾”[14]53。并且这一现象并不只出现在李金发一人身上,同样是中国早期象征诗派的代表人物王独清也坦言自己“在欧洲的几年,算是脱离了斗争的”[19]。提及国内的政治运动,王独清表示“当时我对于这些事件却好像有一种不可抵挡的冷淡的感情”。根据他自己的分析,他认为当时的知识分子多半都有两种矛盾的心理状态:“一面是要先到外国去把自己底能力培养充分再回国努力有意义的事体,一面却又像是被国内打不破的黑暗空气压迫得生了厌世的心情,想当另一个社会去逃避。”[19]

这种颓废的逃避心态也能体现在“黄昏”这一意象中。如穆木天的《献诗》:“我是一个永远的旅人永远步纤纤的灰白的路头/ 永远步纤纤的灰白的路头在薄暮的黄昏的时候。”[20]当时的家乡和中国对于在日本留学的他来说,是黄昏时分伊人遥远的歌声:“伊人的歌声颤颤的荡摇——/又如温柔又如狂暴——在夕暮的川上荡摇/我仿佛听得清楚啊 却又听不见了。”(《伊东的川上》)[21]他们成为20 年代的“零余者”,爱国心让他们时刻想要报效祖国,但另一方面,国内的黑暗势力又使他们心灰意冷。他们并不认为白天与黑夜是全然对立,但无论是思考未来的“光明”或是社会的“黑暗”,对这批留学在外的诗人来说都是痛苦的。回国后的他们难以在当下社会里找到属于自己的位置:“那时文学研究会与左翼作家鲁迅等水火不相容,常常互相讥讽寻仇。我在文艺工作上,不属于任何一派,只是孤军奋斗,匹马单刀,没有替我摇旗呐喊的朋友。”[14]68他们被夹在光明与黑暗的中间地带,“黄昏”与这批诗人的颓废状态相契合,于是“黄昏”成了他们笔下寄托哀怨、颓废、质疑的方式之一。

值得指出的是,“颓废”作为西方外来词汇,在中国现代文学史中一直处于边缘地位,李欧梵在《漫谈中国现代文学中的“颓废”》中就曾指出,从五四新文化的角度来谈颓废是一件困难甚至是不可能的事情。在泛道德的时代背景下,颓废几乎成为一个不道德的坏名词,代表的似乎是五四现代主潮的反面。因此众人对它选择避而不谈[22]。但中国早期象征诗派作为时代的“零余者”,他们在五四运动时期乃至之后几年的时间里,都求学于西方或是日本,“这使得他们能够忽略掉一些文学在中国语境下的复杂诉求而直接吸收西方的艺术、思想资源和现代情绪。”[23]当时的法国又充斥着颓废主义之风,与他们内心的逃避、挣扎又堕落的想法不谋而合。

1848 年之后,“颓废主义”这一文学思潮在法国广为流传。作为“颓废主义”的举旗人,“黄昏”成为波德莱尔表达“颓废”倾向的一种意象选择。波德莱尔本身也主张不同艺术之间的相互交流,所以波德莱尔会在诗歌中用“黄昏”这一具有色彩感的意象来传达颓废的感觉也并不令人意外。波德莱尔也在诗歌中描写过类似的“黄昏时代”:

迷人的黄昏啊,这罪孽的友朋;

它像一个同谋,来得脚步轻轻;

天空像间大卧房慢慢地关上,

烦躁不安的人变得野兽一样。

——《薄暮冥冥》[24]

波德莱尔在这里对“黄昏”用反面的语言进行了拟人化的描写,将“黄昏”比喻成危险恶魔来临前的罪恶好友,人们在黄昏时期放下戒备正要休息,殊不知恶魔已悄悄到来。在诗人眼里,黄昏是送来黑暗的恶魔,是黑暗的前奏,并且诗人刻意使用了“迷人”“可爱”的看似正面的形容词来形容黄昏,但言语中却透露出一丝反讽。在波德莱尔笔下,“黄昏”并不仅仅是指一天中的日落时分,而是被赋予浓烈的时代色彩与象征意味。当时的民众在可爱又迷人的“黄昏”迷惑下放松警惕,殊不知“黑夜”已经悄悄到来,意在体现当时处于混沌、迷茫状态的人们对到来的黑夜与罪恶毫不知情,从而将当时整个法国巴黎,甚至是时代的堕落、颓废的精神状态给描绘出来。“黄昏”这一具体意象被诗人赋予死亡、黑暗、恶魔的特征并被拟人化,还与罪人、魔鬼、帮凶等负面词语相连接。这点也体现了波德莱尔在《恶之花》诗集里体现的“以丑为美”的美学特征。

类似的写法也体现在中国早期象征诗派的诗歌作品中,最具代表性的当属姚蓬子的这首《黄昏》。无论是从表达方式还是情感意蕴上,其都与波德莱尔的《薄暮冥冥》极为相似:

黄昏像一个年高的和善的女尼,

披了灰色的外氅

……

古老的大方窗的白纸上,

蒙上了一层暗黑的影子;

小心点,我的孩子们,黄昏又伏在窗上偷窥我们的秘密了。[25]

诗人并未像波德莱尔般直接将黄昏比作“罪人的朋友”“帮凶”,而是将黄昏比作“年高的和善的尼姑”。看似将黄昏时分描述得很温馨,但诗人继而笔锋一转:“古老的大方窗的白纸上,/蒙上了一层暗黑的影子;小心点,我的孩子们,黄昏又伏在窗上偷窥我们的秘密了。”诗人将黄昏时分的夕阳比作黄昏偷窥的双眼,“黄昏”在这里变成了偷窥诗人秘密的尼姑。再加上诗人有意利用黑白色的色调对比,给人以情绪上的压抑性,并用“偷窥”一词给画面带来不适感,对黄昏的比喻和形容也多了一分诡异色彩。由此可见,而这里的“黄昏”也不仅仅指的是一天中的日落时分,其本身也被诗人赋予了一定的时代象征意味。

四、“黄昏”意象的现代化:中西交融的时间意象

正如前文所言,“黄昏”是中国古典文学中的经典自然意象,自古以来就多出现于文人墨客的作品之中。每当夕阳西沉时刻,诗人们都会联想到生命的流逝,迟暮之感涌上心头,吟诗感叹。中国古典诗歌里的“黄昏”“日暮”等意象的出现和运用,多体现在诗人伤情、伤怀、乡思、兴亡等情感方面,蕴含着一种愁苦的心怀[26]。这种哀伤、愁苦的心怀也体现在这批早期象征派诗人的诗歌之中。虽说五四时期倡导的反对旧文化与旧传统的价值指向,以及充斥着五四现代主潮的社会氛围,使得“黄昏”这一明显具有忧愁、颓废、伤感色调的意象在二十年代白话诗中很少出现,但这批诗人还是会选用“黄昏”这一自然意象,来传达自己的忧愁、伤怀之感。如:

我欲随黄昏远云,/寻觅你如梦之脚踪

——胡也频《给爱》[27]

浥露的孤愁要以在黄昏迤逦的春天/看金光绵软的夕照底柔情氤氲/哦愁人哟春去也你还是孤影依然

——冯乃超《好像》[28]

那一天,/怀着一颗漂泊的心,/我离开了你们,/在黄昏中,/在苍茫的月色里,/我离开了你,/离开了立立。

——穆木天《寄慧》[29]

这里的“黄昏”无一例外都体现了诗人浓厚的愁绪。诗人或在黄昏时分抒发对爱人“你”的情感:“我欲随黄昏远云”,去追寻“你”如梦般的踪迹;或是直接表达自己的哀愁:在这“黄昏迤逦的春天”,诗人的内心满是“孤影依然”的“孤愁”;或是在黄昏时分,“我”怀着一颗漂泊的心,离开了“你”,“离开了你们”。从中可以看出,中国早期象征派诗人在注重个人内心世界挖掘的同时,同样注重表达人生的悲苦与寂寥。“黄昏”这一意象在中国传统诗歌中,多象征着忧苦、伤怀和哀愁,这与中国早期象征派诗人想表达的情感不谋而合,所以“黄昏”这一古典意象在早期象征派诗人的诗歌中本身就有所传承。但与中国古典诗词中的“黄昏”意象有所区别的是,他们诗歌中的“黄昏”又带有明显的颓废意味,并尝试对“黄昏”这一传统意象进行现代性的改造。

作为颓废主义先锋,波德莱尔对中国早期象征诗派产生的影响已无需多言,前文也已分析“黄昏”里的“颓废”气息与巴黎当下的社会氛围紧密相连,而“黄昏”这一意象又与这种“颓废”风格紧密相连。泰奥菲勒·戈蒂埃为波德莱尔《恶之花》作序时就曾将颓废风格与“夕阳”意象相连:“被不恰当地称为颓废的风格无非是艺术达到了极端成熟的地步,这种成熟乃老迈文明西斜的太阳所致。”[30]“黄昏”的意象表达或许不是波德莱尔主观选择的结果,但正如泰奥菲勒·戈蒂埃所言,颓废风格的成熟离不开“老迈文明西斜的太阳”,“夕阳”这一意象已与颓废风格相挂钩。“颓废通常联系着没落、黄昏、秋天、衰老和耗尽这类概念,在更深入的阶段还联系着有机腐烂和腐败的概念——同时也联系着这些概念惯有的反义词:上升,黎明,青春,萌芽,等等。这使得人们必然会按自然周期和生物隐喻来思考它。”[31]这一点同样体现在中国早期象征诗派的诗歌作品之中。并且他们会运用自身的绘画技巧和艺术知识,对“黄昏”所处的画面进行色调渲染,使“黄昏”这一意象具有更丰富的色彩与明显的颓废气息。如李金发的《明》:

池塘里银色的反照,带火光之金色,

赤足的思春女儿之梦,在那儿洗浴。

榆树,紫藤花,天门冬和浅草,

都因黄昏之舞蹈的疲乏而沉睡了,

……

灰蓝的黑影,套住全寺院的沉寂惟有钟儿痛哭着,如Josephe 破碎之灵。[32]

拥有在法国学习雕塑艺术经历的李金发,在诗歌中大量运用色彩描绘画面,并注重光与色之间的搭配:“池塘里银色的返照,带火光之金色。”这里的银色和金色都带上了“光”的照射,使之视觉上更具有冲击力。而“榆树”“紫藤花”“天门冬”“浅草”这些自身具有鲜明色彩的具像化的事物,都在“黄昏之舞蹈”中“疲乏而沉睡了”。这些植物花草们都在黄昏的笼罩下蒙上了一层灰暗的的影子:“灰蓝的黑影,套住全寺院的沉寂。”诗人采用了鲜亮色彩到灰暗色彩逐步递进的表现手法,从“火光之金色”到“灰蓝的黑影”,诗人的情绪也经历了从“明”到暗的逐步递进,最后被“灰蓝的黑影”所笼罩住。原本充满生机的画面顿时增添几分颓废、暗淡色彩。

诗歌中同样能够体现将色彩搭配与颓废气息相结合的诗人还有穆木天。他的《苍白的钟声》一诗,无论是从色彩搭配上,还是场景描写上,均体现出浓厚的颓唐气息,可谓是中西结合的典范:

听残朽的古钟在灰黄的谷中

人无限之茫茫散淡玲珑

枯叶衰草随呆呆之北风

听千声万声——朦胧朦胧——

荒唐茫茫败废的永远的故乡之钟声

听黄昏之深谷中[33]

“黄昏”“深谷”都属于古典意象,搭配起来显得寂静幽长,诗人又为其增加声音色彩,千声万声的钟声使画面更加生动立体,将听觉、触觉相连接,体现了对法国象征主义先锋波德莱尔所提出的“应和理论”的运用,即感官之间的互相联通与转换。“黄昏之深谷”飘荡着“荒唐茫茫败废”的钟声,搭配上“残朽的古钟”“枯叶”“衰草”这样的破败意象,一股体现在黄昏时分的寂寥颓废气息便扑面而来。凭借自身的艺术造诣以及对诗歌色彩美的理解,中国早期象征派诗人在遵循色彩世界美学原则的基础上,灵活把握色彩组合的美学规律,使“黄昏”并不是孤零零的色彩存在,而是通过不同色彩及光与色之间的搭配,给予“黄昏”这一古典意象以浓厚的哀怨颓废气息的同时,色彩之间的组合搭配也生成了不同意境,诗歌也具有了画面感与强烈的审美效果。

总体来说,中国早期象征派诗人在诗歌中所使用的“黄昏”意象,不仅继承了古典意象本身所具有的忧愁特征,而且因诗人们受西方文学思潮的影响和对现代生活的感悟,他们会不断调整“黄昏”这一意象的构思。他们笔下的“黄昏”既与死亡、丑陋等负面情感相连,又带有明显的愁怨、悲哀的气息与古典情调,并带有了明显的时间意识。中西文化下的“黄昏”意蕴在他们的诗歌中都有所体现。他们将现代生活的感受和人生体验中的相应印象赋予“黄昏”意象作新的表现,在继承传统意象与西方象征主义意蕴的同时,又赋予了它新的意义与内涵。“黄昏”意象在他们笔下有了全新的内涵与意义,这使得“黄昏”意象得以拥有现代意味的色彩和更宽广的意蕴。