演好每个小人物,努力做“大写”的人

——访表演艺术家牛犇

■ 采访人:胡凌虹

牛犇简介:原名张学景,1934年出生于天津,上海电影演员剧团演员、电影表演艺术家。1945年他参演电影《圣城记》,自此进入影视界,演员谢添帮其取艺名为牛犇。从艺七十多年来,参演了《龙须沟》《牧马人》《海魂》《泉水叮咚》《海鸥老人》等影片和《老酒馆》《外滩钟声》《海棠依旧》《遍地书香》等电视剧,导演了《踏浪》《蛙女》等电视剧。曾获中国电影金鸡奖终身成就奖、中国电影表演艺术学会金凤凰奖终身成就奖、华鼎奖中国电视剧终身成就奖、中国电影金鸡奖最佳男配角奖、大众电影百花奖最佳男配角奖等荣誉。2018年6月25日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给新近入党的牛犇写信,勉励他发挥好党员先锋模范作用,继续在从艺做人上作表率,带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人,为繁荣发展社会主义文艺贡献力量。

在很多人眼里,牛犇就是一部中国电影活字典,见证了中国电影发展的历程。牛犇年幼时父母双亡,靠哥哥接济,一个偶然的机会,被谢添等老一辈电影人发掘,在多部影片中扮演儿童角色,自此开启了电影人生。从艺七十余年,牛犇相继参演了众多影视剧,形成了独特的表演风格,虽然演的大多是小人物,但他却能在为数不多的几场戏、几句台词中把人物塑造得惟妙惟肖,让人印象深刻。

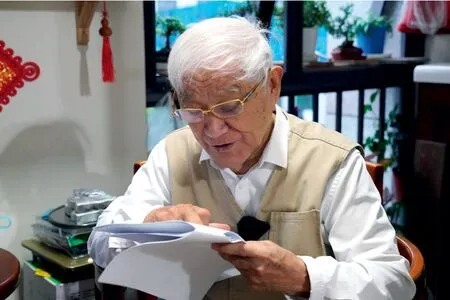

如今年近九旬的牛犇,独自在老年公寓生活,依然积极参加各种公益活动,独自坐飞机去外地拍戏。年迈又不用助手,大家都担心牛犇老师的身体,但他却满怀着俯首甘为孺子牛的精神,坚持要为社会多做点事。从青年时期他就树立了“跟党走”的信念,入党后也是凡事亲力亲为,积极奉献,时刻以一名共产党员的标准来要求自己。近日笔者受《中国文艺评论》杂志委托,来到牛犇老师所住的老年公寓进行了采访。

“从今天起,我是你们的同志了。”

胡凌虹(以下简称“胡”):牛老师,这些年您还在拍戏吗?您接戏的标准是什么?

图1 电影《沙漠追匪记》剧照,牛犇(右)与冯喆

牛犇(以下简称“牛”):2018年时我接拍了十几部戏,近几年慢慢少了,基本上都是革命题材的戏、“不忘初心”的主题。接戏前,我要看剧本是否有社会效益,这是我考量参不参加的标准。不论片酬高低,不管戏份多少,只要能对社会有正面影响、传递正能量,我就会去演。现在有些新拍的战争戏还是不错的。不过也有一部分战争题材的戏不合逻辑,形象也是模板化的。戏中青年演员脸上抹点黑,就觉得很难看了,还要涂口红,粘上长长的睫毛,可是当年战士们整天在战壕里头,生命危在旦夕,哪管得了脸黑不黑、头发脏不脏。现在的年轻人没有经历过战火纷飞的年代以及生死的考验,但也应该坐下来想一想,起码知道那时候的生活是怎样的,拍戏粗制滥造可不行。我觉得青年人应该好好了解研究一下历史,对他们来讲也是一种洗礼。

曾经有人让我作为老一辈跟年轻人说几句话,我当时有所触动,就说你们希望在银幕上留下自己一个好的形象,这是无可厚非的,但是你们不能让这个长长的睫毛遮住了美丽的大眼睛,从而看不见火热的斗争。对照烽火年代那些士兵在没吃没喝的日子,为革命的胜利贡献自己的青春,你们应该看到自己身上的不足。习近平总书记强调要不忘初心、牢记使命,我们应该不忘当年革命的脚步,回头看看走过的路。

图2 电影《龙须沟》中牛犇扮演二嘎子

胡:今天在公寓接受采访,您戴了党徽。看您平时出席各种活动,也会戴着党徽。大家都知道,您耄耋之年申请入党。您对于入党为何那么执着?

牛:自从我入党之后,总是戴着党徽。也有朋友跟我说,不需要一直戴着的。我回复道,一直戴着可以时刻提醒自己作为一名党员的责任,随时提醒自己要尽责。我一直是跟着共产党走,加入共产党是我的心愿,幸好在耄耋之年我终于如愿了。

我小时候就失去了父母,是靠哥哥抚养长大,自踏入演艺行业靠的就是组织。老一辈艺术家对我影响至深,他们教会我如何处事、如何生活。在剧组我第一次学进步歌曲,一些歌词我现在还记得很清楚:“小么小儿郎,背着那书包进学堂,不是为做官,也不是为面子光,只为穷人要翻身啊,不受人欺负,为不做牛和羊”。教我的是一位场记老师,那时我才11岁,她一直像母亲一样关心我、照顾我,后来我才知道,她是一位中共地下党员。中华人民共和国成立那天,我正好在香港拍戏,剧组的大哥哥大姐姐们告诉我:中国人民解放了,共产党是太阳,照到哪里哪里亮,是共产党解救了大家,给了我们新生活。当时听了这话我似懂非懂。之后我接到北京的谢添先生的信,说家乡解放了,家里有饱饭吃了,快回来吧。在他的召唤下,我萌生了回家的念头。渐渐地,我明白了是共产党救了中国,也认准了跟共产党干革命的道理。中华人民共和国成立后不久,我进入上海电影制片厂,成为一名青年演员。我听过上影厂老书记丁一的党课,听完后,做党的一分子的愿望更加强烈。那时我敬佩的演员们都先后加入了中国共产党。在我心中,入党是一件非常神圣而光荣的事。

以前动荡年代没能入党,后来又阴差阳错没入成党。在我心里,我觉得自己比不上前辈们,必须更加努力,向他们看齐。组织上给我的工作我都尽心尽力,因此我也多次受到剧团表扬。为党工作是我最大的光荣。再后来一段时间,我觉得现实中有的党员表现也未必那么先进,没有入党也是一样为党和人民作贡献,就耽搁了下来。但入党的心愿一直在,这份信念始终不曾动摇。退休后,我依然积极参加上影和演员剧团的各项活动,时刻以一名共产党员的标准要求自己。

党的十八大以来,党和国家的面貌发生了深刻变化,特别是党的十九大开幕时我聆听了习近平总书记所作的报告,看到在党的英明领导下,国家发展欣欣向荣,我打心底里钦佩,想要入党的愿望更强烈了。

胡:当时是什么契机让您提交了入党申请书?

牛:2017年,有一次上海电影集团开会,集团当时的党委书记任仲伦在讲台上表扬了我们的工作,表扬了集团里的先进工作者。我听了很激动,当时会场左右两排位置,我隔着中间的走道给另一边的佟瑞欣递了张小纸条:我们一块儿从今天起考虑塑造自己成为一名合格的中国共产党党员吧!我还叮嘱佟瑞欣看完纸条后就撕掉。结果他没撕,而是上交到了任仲伦那里。后来这件事在上影集团传开了:牛犇要求入党了。大家都觉得是好事,而且那时正好是文艺界出现很多歪风邪气的时候,需要更多正能量。在很多人的鼓励支持下,我正式递交了入党申请书。2018年5月31日,上影演员剧团支部党员大会上,我成为预备党员。当时,我向大家读我的入党志愿,“是共产党解救了我们的家,给我新生活……我也暗下决心,要跟着共产党干革命,一辈子不回头”。后来一次大会上,忽然让我谈感想,我说了一句憋在心底很久的话:“从今天起,我是你们的同志了。”我说的时候热泪盈眶,是兴奋,也是一种激动,是多少年的愿望终于实现的一种满足感。我记得那个时候还说了一句话,我说:“从今天起我就是不睡觉,一直工作,我的贡献也是有限的,也不会有你们的贡献多,但是我会努力的。”当时大家听了都很感动。

胡:没想到总书记会给您写信吧?看到信的刹那,您什么样的感觉?

牛:当时我的脑袋是懵的,我真的没想到习近平总书记点名给我写了一封信。我们尊敬的习近平总书记日理万机,竟然还能抽出宝贵时间来关心我这样一个小人物,我真的非常激动,我觉得这是件无上光荣的事情。有记者问我:您觉得总书记说的话,哪句话最重要?我真的觉得每一句都很重要。我感到肩上的责任更重了,我要按照总书记的要求,尽全力做好党组织交给我的工作,认认真真、踏踏实实、坦坦荡荡地做一个合格的文艺工作者,才能对得起这份厚爱。

没有小角色,只有小演员

胡:您演了一辈子的戏,对于表演,在不同的年龄阶段是否有不同的感悟?

图3 电影《春风秋雨》剧照,牛犇(右)

牛:没有太明显的阶段,就是一直延续工作到现在。记得第一次在银幕前我吓得都不敢迈步。1945年,谢添大哥推荐我饰演电影《圣城记》里的“小牛子”。其中一场戏,日寇抓游击队,“我”跑去报信,日寇追来时,见游击队已经跑了,便逼“我”说出游击队的去向,“我”又惊又怕。这场戏需要很复杂的情绪,我拍了几次都没有通过,直到挨了谢添一巴掌,当时很不理解,明明平时他对我那么好,那么温柔,为什么打我,我感觉很委屈,就流泪了。后来才知道他是为了把我推上银幕,从那之后我就吃上了演员的饭。后来外界传是谢添一巴掌把我“打”进银幕的,也确实是这样。谢添就是我的师父,只是没有经过正式拜师而已。

每个人所从事的工作,都有初级阶段和成熟阶段。表演多了后,在镜头面前我就没有什么畏惧的了。但与老一辈比起来,我觉得还差得很远,不像一些前辈演员受过专业训练,我没有经过系统的教育,连上学机会都没有,完全是在社会大学里摔打滚爬成长起来的。进入电影界后,我一直在演戏,演了一辈子小人物。那些可以代表一个时代,或者代表我们国家艺术水平的这种角色,我接触得不多。我接触的都是普通劳动人民的角色,但他们属于重量的底座,像我们这类演员属于里子演员,里子就是缺什么你就得补什么。

胡:一部电影里主角总是焦点,配角往往表演空间有限。对于主角与配角,您是如何看待的?

牛:我们常说,没有小角色,只有小演员。我觉得一部戏里面其实没有所谓的主角配角,只能说每个角色的戏份多少的问题,当然,戏份多一些,能跟观众见面的机会就多一些,表现自己角色的机会也就多一些。但戏份相对较少的角色,也并不是无足轻重的。一部影片有许多角色,每个角色都一定有他的作用。很多老一辈表演艺术家把配角演得非常出彩。我演过的很多小人物,也得到了许多赞赏和荣誉。我相信一位演员只要认认真真地诠释自己的角色,就能获得观众的认可。

胡:您演了很多小角色,还有些角色甚至没有名字,比如老校长、教练、李老头。您如何在有限的空间里让所演的角色出彩、让观众印象深刻?

牛:首先,要热爱这个事业;其次,不能因为戏份少就不重视,要认真研究每一个角色,哪怕是露个脸,说一句台词,也要认真对待。角色再小也要努力演。

我接到角色时,先是熟读剧本,深入了解自己的角色,包括这个角色是哪个行当的,有哪些生活技能,有怎样的性格特点。单一个木工,还可细分为开片的木工、造房子的木工、做家具的木工等,木作行当里还分为方作、圆作、小木作、大木作、粗木作、细木作等,都不一样,里面有很深的学问,这就得靠演员自己深入研究。塑造一个人物时,行为举止各种细节都要符合人物的特性。比如塑造一位农民,他扛锄头时,锄头压在肩膀上、手搭在锄头上,找到平衡才能不费力,而不是像有的剧里,扛锄头像背着洋枪一样,不真实。所以任何一个角色要演好,必须要去体验生活,仔细观察生活。同时不断吸收新的知识,掌握更多的技能。

胡:您善于通过一个个细节展示人物,表演时设计了很多动作和台词,让观众拍案叫绝。这些细节,您是如何设计出来的呢?

牛:我演过的这些人物我都很熟悉。比如我在《老酒馆》中饰演“老二两”,小时候我常看到那些拉车的师傅,收工后就去酒馆喝一盅解解乏。他们喝酒时不像很多人一口干,那样其实什么味道都没有尝到,这些拉车的师傅在感受酿酒师傅搁在酒里头的浓郁味道的同时,回忆一下一天的辛苦劳动,以及没有挣到多少钱又要养家糊口的无奈和心酸,喝得是回味无穷。

还有像电影《飞越老人院》里我饰演的角色,原本只是躺着,一句台词都没有。考虑到这个片子是想让更多人关注老人院中老人的痛苦和寂寞,于是我建议导演,让我剧中的角色坐着,并加入一些手部动作和声音,以此表现角色的痛苦。一个光躺在那儿的角色谁都能演,但既然让我来演,我就想要赋予角色更多内涵。演完那部戏之后,我的嗓子一个多礼拜几乎说不出话来,因为我让角色急于表现自己时,发出一种非正常的怪异的声音,用细节来丰富人物。

演员创作对角色熟悉是很重要的。服装、道具及习惯动作等,都是刻画角色必备的,当然也不要说得太邪乎。在基于对生活理解的基础上,演员应尽可能把各种能利用的条件都利用起来,更好地刻画角色。

胡:据说您一直不用替身,摔跤、跳河、从楼梯上滚下等有风险的动作都亲自做,即便年纪大了也拒绝替身,您是怎么考虑的?

图4 电影《红色娘子军》剧照,牛犇(左)与王心刚

牛:在表演中,我坚持一条原则:哪怕只拍背影,也不用替身。拍摄电影《海鸥老人》时是冬天,为了救落水孩子,我扮演的老人需要跳进冰冷的湖水中。虽然当时我已经年近八十了,但我还是坚持自己做,我要给人逼真的感觉。我们每一个动作都是为了刻画角色的行为,以取得比较好的银幕效果,让观众喜欢,如果这些都让别人代替了,那你为角色贡献了什么?当然,一些动作是存在风险的,为此我也摸索出了一套方法。比如要演从楼梯上滑下去的戏份,我会提前在某一阶楼梯边缘,搁一个圆柱形的筷子之类的东西,只要我的脚一踩上去,整个人就会失重,就会滑下去两三阶楼梯,这个感觉很真实,同时因为是有准备的,所以没有太多的危险。

我认为,演员应尽心尽责刻画角色,通过自身的形体给观众留下印象,若动作有一定的危险,演员也要尽可能想办法去克服,在保证安全的前提下,尽可能自己完成。如果实在是高难度的动作,必须由特技演员完成,那么切不可贪他人之功,不能忘了为你辛苦付出的这些人。

胡:表演方面,您是否设立过目标,或者有想实现的梦想?

牛:我本身没受过专业的训练,也没有什么好高骛远的目标。我就觉得我这一生不能做坏事,要听组织安排,要为社会多做点贡献。作曲家黄准跟我关系很好,我参演的好多戏她都是临时党支部的支部书记,她有很强的创作欲望,但她谱曲时并没有考虑将来是否能流传下来,她觉得曲子大家都喜欢、会唱就很开心了。因为她心中有老百姓,她的创作贴近生活,所以她的作品,特别是《红色娘子军军歌》至今广为流传。

我觉得自己没有太多的本事和能耐,就是向前辈真诚地学,不耻下问。是金子总会发光的,我一直相信这句话。哪怕一辈子没人发现我,只要我如同地上坚硬的石头能成为托起人走路的一份力量,我就知足了。我一直记得赵丹说的,演戏不是级别能够决定的,好的口碑是观众给的。无论给我哪个角色,哪怕再小,我都会很认真地把它演好,能留给人民,是我的幸福。

必须要有向生活学习的毅力

胡:您刚提到观众,你们这一代演员与观众的关系都非常好,非常注重与观众的交流。

牛:我收到过很多观众的信,信里说:我们是看着您的戏长大的。他们能报出一大堆我演过的剧的剧名。观众和我们演员的关系非常近。很大的明星都很随和,跟观众们打成一片。比如我们拍电影《海魂》,临走的时候,配合我们演出的部队官兵很想跟我们演员一起合影留念。可那艘军舰很小,只有一点空地可以站,战士们只能一批批轮流与我们演员合影,赵丹、刘琼、王丹凤等演员站得都很随意,有的甚至站在了侧面的栏杆旁,没有一点明星架子。每一张照片,演员的位置都不一样,大家对战士的感激不是应付,是从心里头发出的。那时候演员绝对非常敬业,也非常诚恳,拍的作品很让人难忘。我觉得他们这些大演员留下的不光是艺术上的、更是精神上的财富。

胡:很多观众依然喜欢看经典老片子,您觉得原因是什么?有哪些宝贵的创作经验是值得我们后代传承发扬的?

牛:的确有不少观众跟我说,很多老片子他们还很喜欢看,很多情节都记得,某一段台词都会背。最近我有时候夜里头睡不着觉,把午夜频道打开了,看到那些年代戏,我觉得还真是很用心。那时候刚刚解放,很多演员都是从老区来的,他们有着当年的战斗生活经历,不少人真拿过枪、上过前线,他们把很多感受体悟都融入表演中,体现在银幕上,演出来观众觉得很真实,所以作品就可信、可爱、可亲、可敬。我们那一代演员,都要求要有生活,娘胎里带来的形象已经在那了,但是素质要靠自己来培养提高。现在观众怀念老戏,就是因为那些人土气,所谓土气就是接地气,他们有战斗生活,都是发自内心想要做更多的贡献。

胡:您曾说,等接到剧本、拿到这个人物后再去努力就晚了,作为一名演员,应该随时随地观察生活、了解生活、熟悉生活。平时您是如何观察了解生活的呢?

牛:做演员需要多方面的积累。舞蹈是用舞蹈的姿势表现,唱歌是用声音表现,文学是用文字表现,电影就要用视觉表现,体现人物是怎么生活的。我进入上影后就去下生活,到上海汽轮机厂做工人,跟着老师傅去检修机器。那个时候,厂里的演员不管有没有电影任务,不管年龄大小,都积极下生活,按照毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》所要求的,向工农兵认真学习,一有机会就到部队向子弟兵学习,到农村向农民学习,到学校向学生、老师学习。像我们拍《海魂》,演员要像个战斗员,我们就专门去部队学习,跟子弟兵们谈心,从他们身上学到很多,他们很朴实,为了革命真的是义无反顾、忘我献身。

胡:下生活时,你们是如何融入各行各业、跟百姓打成一片的?

牛:那时下生活就是跟工农兵同吃同住同劳动。有一次文艺界下生活,我去了一家养猪的人家。家中的老太太头发散乱,嘴唇黄黄的,还喜欢叼个烟头,她很热情,经常给我一些好吃的,吃饭时还喜欢把筷子往嘴巴里放,嘬一嘬再给我夹菜,有的人就觉得不卫生不敢吃,但我从来不嫌弃人家,下生活就应该真心实意地向他们学习,跟老乡打成一片。能被工农兵接受、认可,是一个很大的荣誉,但这也要有很大的耐心和毅力。我在青岛拍《海魂》时,忽然得了急性肠炎,疼得不得了。到了医院医生给我打针、吊盐水,得吃两个礼拜的流质食物。结果第二天很多战士一听说我进医院了,就拿好吃的过来给我吃。咱们这些战士都可爱得很,跟我关系特别好。

图5 牛犇(右)参与拍摄电影《海魂》时,与参与拍摄电影《女篮5号》的刘琼(左)合影

胡:您平时生活中也非常注重积累吧?

牛:是的。我从小没做过工人,但我会很仔细地去学。比如怎么拿锉刀,怎么拿凿子,怎么拿榔头,这都是有一套流程的。人家砸石头,眼睛是不看石头的,熟能生巧,手里的动作都是很自然流畅的。对于各种工种,不管做什么,我都很想去了解。那时候我谈朋友,一块儿遛马路,看到做手工糖人的,我就很好奇站那儿看半天,想着万一以后要演这类街头艺人,就可以很快上手,结果恋人等我等了好久,见我一直不动,就生气地自己回去了。我觉得我们必须要有向生活学习的这种毅力。生活中的点点滴滴都应该吸收在你的记忆里,一旦让你演某个行业的人,都可以很像。

此外,我也会收藏保存一些老物件儿。比如我有一把手工的剃头刀,是几十年前在地摊上看到就买了留着的,想着以后有可能会派上用场。现在这类剃头刀在市面上已经很难找到了。大概两年前,我与李雪健合作拍一部戏,我在剧中演个理发匠,就用了这把剃头刀。

我一直在做各种准备,我觉得方方面面都要积累。向生活学习是很必要的,你演的是人民,你不从人民中来谈何表现人民。在跟工农兵同吃同住同劳动的日子里,我学到了很多,对不同领域的劳动人民的生活非常熟悉。你要叫我演哪个工种,我只要稍加练习,就可以马上适应。

胡:现在重温很多老片子,各种人物,无论戏份多少,都特别生动鲜活、特别接地气。那时的艺术创作氛围是怎样的?

牛:我们那一代创作作品,感觉就是一种责任。我很小的时候就演戏,也不拿钱,就拿几斤小米,后来到了香港演戏,不会整天考虑要多少钱,只是想着怎么把戏演好。演员们在一块常常讨论,一位说,我曾经看过一个人是这样表演的,另一位演员说,不应该是这样的,应该那样。大家会拿出每个人心目中的完美形象,相互讨论,而不是整天都在一块儿吃吃喝喝,当然也有消遣无聊的时候,但那不是主流,大家聚在一起经常讨论交流的话题就是如何塑造人物。从前的文学作品大都出现在哪?茶馆里头。作家、编剧们在茶馆一边喝茶一边聊天:昨天看到一件什么事,里头有什么最感人。可能一个早上吃完了一顿茶之后,灵感就有了,随后一部戏就出来了,这是当年的所谓茶馆文学,都是从生活里产生出来的。不像现在的一些作家在家里闭门造车,胡编乱造,情节不讲究,环境也不讲究。

我们遇上了好时代,不能辜负这个时代

胡:大家对于您表演的经历都比较熟悉,但事实上您还当过导演,1980年代,您出任上海电影制片厂电视部主任,导演了《踏浪》《蛙女》《上海屋檐下》《藏金记》《1+1=3》等电视剧,获得不少奖项。

牛:当年,我们上影厂老厂长徐桑楚通过考察国外的电视业,开阔了眼界,觉得电视很有前景,便提出电影厂要培养电视剧专业人才,电影和电视两条腿走路,此外当时我们上影厂演员很多,因为经费等限制,一年能拍的电影数目不多,限制了演员演戏的机会。于是上影厂专门成立了电视部,调我去当负责人。当上影电视部的主任,要搞管理、做制片、找项目、谈合作,还要抓剧本、当导演、兼演员,包括很多技术性的工作,像特效、道具怎么弄,都是边拍边总结。因为是刚刚起步,我们一边看国外的电视剧作品,一边自己摸索。我全身心都扑在工作上,不为名不为利,考虑生产任务,注重艺术质量。我对剧本的要求也很高,要真实、尊重历史,要有社会效益。

那时有些电视剧的导演事情太多,兼顾不暇,我作为电视部部长,就放下已经筹备好的剧,赶去救急,顺利拍好后,有些剧连名字也不挂,也不拿酬金。

拍电视剧时,我用了很多从事电影工作积累下来的财富,比如我在导演改编自同名小说的电视剧《蛙女》时,借鉴了很多电影方面的经验,取得了很大的成功。小说作者胡万春是个工人作家,非常信任我,对于电视剧《蛙女》喜欢得不得了,对我说:你给我丰富了太多东西。后来胡万春过世了,他给家里人留下了一封信,其中提到:有关我的著作,牛犇可以无条件拍,不要版权费。

我对演员的要求也蛮严。那时候谢晋导演很喜欢跟我合作,他要求演员一定要忠实于表演,我也是本着这种精神参与电影表演以及拍电视剧的。谢晋导演经常叫我做他的副导演。我也很乐于参与,由此我也可以把我很多不能实现或者来不及实现的想法,通过协助其他演员去实现。比如电影《天云山传奇》中,李树钧扮演的朱科长是仲星火饰演的吴遥的老部下。片子中,朱科长与吴遥的妻子宋薇(王馥荔饰演)就罗群的申诉材料有一段对话。为了丰富人物,我为朱科长设计了一个动作,他一边关注着宋薇在做什么,一边下意识地按动着手里头的圆珠笔,摁弹簧的声音也体现了他心里的复杂情绪。我希望帮助演员通过利用各种身体条件以及环境为角色添色增彩。

图7 牛犇(左四)在电视剧《踏浪》拍摄现场给演员们说戏

胡:听说您当导演时有很多创新的设想,巧妙设计了很多道具。

牛:我拍《聊斋新编之陆判》时,原著中写的割头、换头、开膛换心脏,我都拍出来了。他们当时跟我说,你这是污染银幕。我说,《聊斋》是神话故事,我这是尊重作品。

电视剧发展初级阶段,特技我们掌握得很少,那时水下摄影几乎没有,为了《蛙女》中的水下镜头,我弄了两个柏油桶,焊在一起,到废旧市场要了一块船厂里用的水下厚玻璃,后面隔着。那时候摄像机都是很大的,只能上下移动那么一点儿,不能摇,我们的演员就冲着这个镜头游过来,然后镜头拍他在水下的手,他可以在上面换气,那时很多人以为我们演员很厉害,可以一直不换气,其实是巧用了拍摄技巧。

图8 牛犇近影

我导演的电视剧《踏浪》,讲的是帆船运动员的故事,邬君梅是主演,但她不是运动员。拍摄时,我们也用了一些技巧。电视没有透视,我们把布景斜搁着,椅子、机器也斜搁着,拍出了邬君梅饰演的角色边运动边跟她妈妈讲话的感觉。剧中我们要拍那个浪,若是泼水,不像,怎么办?我用了带角度的斜板,水从斜板上冲下来,利用这个冲击,倒在演员的脸上,那个景就有浪的感觉了,为此我们实验了很多角度。

胡:您儿子也是演员,听说您一开始不太赞成他当演员。您会跟他交流演戏方面的经验吗?

牛:我的儿子王侃可能受我的影响,从小喜欢表演,但我觉得这条路要顺其自然,要想走这条路,必须得有自己的真本事才行,我无论如何也不会为他走后门托关系的。他毕业后被分配到工厂工作,最后辗转还是到了演艺行业。我很少跟他交流演戏方面的经验。我常常跟他强调的是,要想演好戏就要先做好人,自己的作风要摆正,如果戏好,观众认可你,很喜欢你,你自然有戏拍,有了机会,你就不要放过,尽自己最大的努力去塑造好人物。因为他日语好,常受邀去演日本人,我就跟他说一点,不要挤眉弄眼,不要违背人这个原则。不管是演好人坏人,觉悟高的人还是觉悟低的人,都不要模板化,要演出人的真实,这是很重要的。

胡:您平时经常与年轻人交流,前几年还参与了综艺节目《我们的师父》《花样爷爷》的录制。对于年轻的后辈,您会给他们什么宝贵建议?

牛:我很愿意和年轻人一起工作,很愿意把自己在艺术上的探索经验告诉他们。在综艺节目《我们的师父》里,四位年轻艺人来向我拜师。录制时,他们和我一起住在老年公寓,我要求他们工作一定要准时,他们迟到了,我坚决不开门。我希望他们懂得,我们的事业需要守时和敬业。我不喜欢好为人师,但我希望大家不要虚假,不要做作,用心地体会生活,并且真实地体现出来。我现在已经老了,没有机会演这么多的复杂角色,我总觉得年轻人来日方长,要表现、要刻画的角色形形色色,还是需要不断积累,更加努力钻研、刻苦锻炼。

演员并不是一个光凭脸蛋的轻松的职业,不能光看到鲜花、只听到掌声,要走进生活,到人民当中去,好好磨练自己的演技,要有紧迫感、危机感,不断学习,努力为人民奉献好的作品。我们遇上了好时代,不能辜负这个时代。

习近平总书记在信中的谆谆教诲,不只是给我个人的,也是给我们新时代的所有文艺工作者的。希望新时代年轻电影人一同承担起文艺工作者要承担的责任,给大家带来更多优秀作品。

访后跋语:

牛犇老师住了近十年的老年公寓,房间不大,但收拾得井井有条,外面会客室摆放着沙发和书桌,墙上挂着他与演艺界朋友的老照片,里面是卧室和阳台,阳台上的绿植郁郁葱葱,鱼缸里一片生机盎然。“你看我这养的鱼,都是从一点点慢慢养大的。这两条漂亮的鱼是我孙子给我的。”牛犇老师颇为自得地说:“这是影迷馈赠的绿植,都是我自己修剪的,对我个人来讲也是一种寄托。我住的房间虽然不大,生活还是很舒服自在的。”

很多牛犇的亲朋好友用“万能”来形容他。生活中,做饭、裁剪衣服、打毛衣、做棉鞋、理发等,他样样在行。影视剧方面,除了演技精湛,他还是个多面手,擅摄影、会剪纸,会画布景、做道具,剧务的各项工作样样精通。牛犇的“敬业”也让同行们印象深刻,心甘情愿、乐此不疲地演好各种小人物,倾情奉献、努力做“大写”的人。拍戏时他没有主动请过一天病假,不想因为自己的事而耽误工作。年过花甲,拍电视剧《梨园生死情》时,他从毛驴上摔下来,颈椎错位,胸骨错位,当场就昏迷了,等他苏醒过来,跟导演说的第一句话就是:我给你添麻烦了。为了不耽误进度,牛犇忍着伤痛,坚持回到片场打着吗啡把戏拍完,全身心付出。

在新出版的牛犇传记中,印着一幅国画家王仲清专门为牛老画的水墨画,画面上是一位老农牵着一头牛来到河边。劳动了一年,老农把剩下来的糯米做成花环,戴在牛的犄角上。“当牛看到自己水中的倒影这么美丽,忍不住潸然泪下,坐在旁边的老农也是与之心心相印。”牛犇感慨道,“我七十多岁时收到这份礼物,非常高兴。我跟朋友说,这老牛耕了一辈子地,收获了那么多粮食,但是从来没有看到自己是这么美丽。这也是我的心情,拍了一辈子的戏,最理解你的是观众。特别对我们演员来讲,要明白到底是为什么表演,为了谁在演戏。”

牛犇自出生起就历经诸多磨难,一路坎坷,为了拍电影,身上几乎所有的关节都受过伤,有时进医院一待就是几个月、大半年,但他一直笑呵呵的,脸上经常洋溢着灿烂的笑容,和蔼可亲、幽默风趣。这份乐观豁达的背后,是一位党员的赤子之心,是人民至上、戏比天大的情怀,也是对电影事业满腔的热情与期待。