熊渠封立三子为王与楚国江汉基业草创

蔡靖泉

(华中师范大学 楚学研究所,湖北 武汉 430079)

周初封建诸侯,周室念及商末楚先君鬻熊“子事文王”的勤劳,乃封其曾孙熊绎于汉南的今湖北南漳一带,“辟在荆山”而“号为子男五十里”。(1)《左传·昭公十二年》:“昔我先王熊绎,辟在荆山,筚路蓝缕,以处草莽;跋渉山林,以事天子;唯是桃弧、棘矢以共御王事。”《史记·楚世家》:“熊绎当周成王之时,举文、武勤劳之后嗣,而封熊绎于楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳……(武王)三十七年,楚熊通怒曰:“吾先鬻熊,文王之师也,早终。成王举我先公,乃子男之田,令居楚,蛮夷皆率服。”《史记·孔子世家》:“楚之祖封于周,号为子男五十里。”参见拙文《鬻熊奠基肇业与熊绎受封立国——商末周初芈楚史论》,《职大学报》2019年第1期。于是,楚人在周代有了立国的合法性和令江汉间蛮夷率服的权威性。

西周早中期,楚人备受周室和诸夏的歧视,周昭王、穆王还相继大举南征。被局限在荆山地带“筚路蓝缕,以启山林”(《左传·宣公十二年》)的楚人,只能积蓄力量以待发展时机。

《史记·楚世家》述:

当周夷王之时,王室微,诸侯或不朝,相伐。熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、杨粤,至于鄂。熊渠曰:“我蛮夷也,不与中国之号谥。”乃立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执疵为越章王,皆在江上楚蛮之地。及周厉王之时,暴虐,熊渠畏其伐楚,亦去其王。

图1 楚公秉戈

熊渠封立三子为王的史事,也见于《世本》和《大戴礼记》记载。

《世本》记:

熊渠立其长子庸为句袒王。(3)庸,当与“康”形近而讹;袒,当与“亶”音近而通。熊渠封其中子红为鄂王,少子疵为就章王。

《大戴礼记·帝系》载:

自熊渠有子三人:其孟之名为无康,为句亶王;其中之名为红,为鄂王;其季之名为疵,为戚章王。

《世本》《大戴礼记·帝系》和《史记·楚世家》关于熊渠封立三子为王的记载,叙事相同而文字稍异,当有传抄过程中的通假或讹误。《楚居》未载熊渠封立三子为王的史事,应是此篇重在记述楚公楚王的徙居。

一

《史记·楚世家》裴骃《集解》“乃立其长子康为句亶王”句:“张瑩曰:‘今江陵也。’”司马贞《索隐》:“《系本》‘康’作‘庸’,‘亶’作‘袒’。《地理志》云江陵,南郡之县也。楚文王自丹阳徙都之。”余知古《渚宫旧事》卷一也述:“熊渠立,封长子康为句亶王,治江陵。”唐宋至明清的经史学家,大都从其说而认定“句亶即今江陵”。(4)秦蕙田:《五礼通考》卷二百九《嘉礼》八十二。如其所说,句亶也就是春秋末年至战国中晚期楚国郢都所在地,即古江陵、今荆州市区。句亶当为地名,有同于鄂为地名。《说文》:“句,曲也。”亶,通“袒”“坦”。贾谊《新书·君道》:“《书》曰:‘大道亶亶,其去身不远。’”句亶,或许是指因江河交错分割而成的弯曲状平坦地带,也即商周时期今荆州市区一带地貌的形象指称。

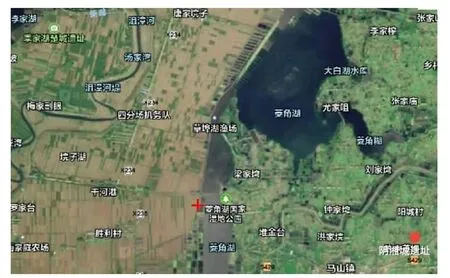

地属荆州市荆州区马山镇的阴湘城遗址,位于沮漳河下游东部,西距沮漳河直线约11千米,西南距长江直线约18千米,东南距战国楚故都纪南城直线约14千米,是一处叠压有大溪、屈家岭、石家河、夏商两周文化遗存的重要遗址,面积约20万平方米。[3~6]其平面近长方形的古城址,东西长约580米,南北残宽约350米,城外有护城河遗迹。经发掘解剖,可知古城始建于屈家岭文化时期,西周时期对城垣有所增高加宽,东周时期逐渐废弃。其西周文化遗存,有鬲、罐、豆、盉等。考古调查者推断:“阴湘城一带可能是楚昭王更城郢以前的郢都,而纪南城则是春秋晚期至战国中期偏晚楚国都城。”[7]从已公布的发掘资料来看,阴湘城遗址的东周楚文化遗迹遗物不多,曾为春秋时期楚国都城的可能性不大;但其城垣在西周有所增修补建,或许就是句亶王为之。疏理相关文献资料和考古资料辨析,句亶王应被封立在沮漳河下游东部的今荆州市区,阴湘城遗址或即句亶王的居邑,见图2。

图2 阴湘城遗址保护标志碑

近现代以来、尤其是1980年代以来,学界出现句亶非江陵之地的异说。如清末名儒孙诒让以为:“是熊渠三子所封,即其兴兵所伐之地。句亶,即庸。”(《大戴礼记斠补》卷中)。现今一些学者主要通过人名、地名的文字学、音韵学考证,或认为句亶王的封地近庸,“其地当在钖穴以东、句澨以西”[8][9](P9~10);或断定“‘句亶’就是‘句澨’”,“在‘庸’之东北,位于汉水南岸”,“地当在今丹江口市西北至郧县一带”[10~12];或以为“长子康所封最远,其封地句蚮即是庸地”[13];或推论“郧县的辽瓦店子遗址当为熊渠之世句亶王的封地”[14]。这些说法,显然与西周后期至春秋时期的江汉地区历史情势不合。孙诒让大概以为熊渠伐庸即灭庸兼土,乃在庸地“立其长子康为句亶王”。可是,楚灭庸是在春秋中期。《左传·文公十六年》详明记载了楚庄王联合秦人、巴人及群蛮灭庸的史事:“秦人、巴人从楚师,群蛮从楚子盟,遂灭庸。”再说,郧县(现为十堰市郧阳区)一带在西周至春秋中期为麇国境域已是史界定论,称熊渠将嗣子封立在麇国境内“进一步控制庸国”则令人不可思议。试想,熊渠时代的楚都在荆雎山间,楚人往西北至麇地需经谷、绞诸国地界,倘若句亶王被封立在郧县一带,其所王之地岂不是一块被绞、麇、庸诸国包围的飞地?又何来为“王”一方的空间?若有变故又怎能保障自身安全?楚公熊渠兴兵伐庸,当经麇地。庸当为荆蛮之国,麇应是濮人之国。国邻族别,麇人恐怕长期受到强邻庸人的欺压,自然亲善在江汉间和邻国他族的楚人。待熊渠伐庸、假道于麇,与庸为世仇的麇人大概甘愿从属楚国、协助楚师。熊渠征服庸国,庸也与麇一同成了“属楚之小国”(《左传·文公十六年》杜预注)。因此,楚文化也会影响到庸、麇之地的文化发展。辽瓦店子遗址位于郧阳区柳陂镇辽瓦乡境内的汉水南岸二级台地,发现的“西周时期文化遗存包括陶窑一座以及灰坑数座,未发现独立的地层”[15](P30),出土遗物主要是陶器。发掘者分析,辽瓦店子遗址出土的少量西周陶器可分三期,“第一期遗存的年代应在商周之际至西周早期”;第二期遗存有典型的周文化风格陶器,年代应在西周中晚期;第三期遗存可见春秋早期楚文化风格的陶器,年代应在两周之际。倘若认定辽瓦店子遗址就是句亶王的封地,那么辽瓦店子遗址即使没有城址,也应有高等级墓葬或出土青铜礼乐器和兵器。殊知太史公在《楚世家》中言之凿凿,记 “熊渠甚得江汉间民和”,载熊渠封立三子为王“皆在江上楚蛮之地”。显然,“江汉间”地与“江上之地”的地理概念,太史公区分明确也表述清楚。

二

熊渠征伐扬越的目的,是“至于鄂”。论者多以为,熊渠所至之鄂即甲骨卜辞、西周金文和《史记》所载承商及周的姞姓鄂国。史籍中有在今湖北鄂州、黄石一带的“东鄂”和在今河南南阳境内的“西鄂”之称,学界曾有鄂国地望在东鄂或西鄂之辩,学者也多曾据禹鼎铭文而以为鄂国在西周中晚期之交已被周厉王灭亡。2007年随州羊子山鄂国贵族墓葬和2012年南阳夏响铺鄂国贵族墓地的发掘[16~20],方使世人知晓:西周早中期的鄂国地望在今湖北随州一带,西周晚期至春秋早期的鄂国地望在今南阳境内,鄂国并未被周厉王扑灭,周室在西周晚期将剿后残余的鄂国贵族迁至今南阳境内安置。由是,学界原来形成的“可以推定鄂国确在江汉汇合处的今湖北鄂城一带”[21]的主流观点失去根基。近年,一些学者据鄂国考古新发现认为,熊渠所至之鄂就是在今随州的鄂国。[22,23]然而,着眼楚国历史文化发展的过程来考察,依据楚国历史文化发展的逻辑去寻绎,熊渠若在周夷王之世征伐位于今随州一带的鄂国,而且割据鄂国疆土将其子封为鄂王,不仅匪夷所思,而且不合时势事理。分析西周后期江汉地区的形势和楚国发展的趋势,印证周代楚国的相关史料,熊渠所至之鄂只应是史称“东鄂”的今鄂东南鄂州、黄石及武汉江夏东南一带。张正明早就指出:“这鄂,在今湖北鄂州市境,是扬越的经济中心”[24](P24);“熊渠……伐鄂,则无疑是看中了那里的铜矿”[25](P38)。诚然,“东鄂”本是商周南土扬越的世居之地,并未成为姞姓鄂人所居之国;今鄂东南发现有多处古矿冶遗址,是商周最为重要的铜矿开采和冶炼基地;著名的大冶铜绿山古矿冶遗址,显示了商周最高的矿冶水平和成就。见图3。熊渠“至于鄂”,就是为了占有扬越所居鄂地丰富的铜矿资源、掌握先进的矿冶技术;因为铜是当时最为重要的战略资源,有了铜方可富国强兵。

图3 铜绿山古铜矿遗址

旧说“楚子熊渠封中子红于鄂,僣称王,居此城”(5)《太平寰宇记》卷一百十二。的大冶鄂王城遗址,现已被考古调查发掘证实为东周至汉代的城址。[26,27]不过,其附近却有多处两周遗址并出土西周中晚期至春秋时期的青铜礼乐器。东南距鄂王城遗址仅数千米的武汉市江夏区湖泗街道(原湖泗镇)境内陈月基遗址,出土5件青铜甬钟的年代上限恰与熊渠“至于鄂”的年代大致相当,周围又有多处两周遗址。拙文《鄂国史迹与楚人至鄂》,对熊渠所至之鄂即史称的“东鄂”论证甚详,且据考古发现推断:“熊渠封立中子红为鄂王的居邑或许就是今湖泗镇境内的某处周代遗址,西周晚期至春秋时期楚国在‘东鄂’的政治中心在今湖泗镇境内,战国时期楚国在‘东鄂’的政治中心或因水患而迁至地势稍高的鄂王城遗址。”

春秋战国时期,“东鄂”一直是楚国王子的封地,是楚国大力经营的战略物资基地。刘向《说苑》记述了春秋晚期的鄂君子皙事迹,出土战国中期的鄂君启节和包山楚简皆记“噩君”。鄂君子皙“泛舟于新波之中”而遇“榜枻越人拥楫而歌”,鄂君启节铭记鄂君商贸车船队的行商路线,证实鄂君封地即今鄂州、黄石一带的“东鄂”,也就是熊渠所至之鄂。[28~31]

三

《史记》述先秦帝王世系,多据《世本》,当以“少子疵为就章王”为是。《说文》:“就,高也,从京、尤。尤,异于凡也。”章,通“漳”。《左传·哀公六年》:“江、`汉、雎、章,楚之望也。” 《孔子家语·正论》《水经注·江水》《汉书·地理志》颜师古注等引述,“雎”皆作“沮”,“章”皆作“漳”。”就章,义即沮漳河之滨的高地。就章得名,犹同句亶,也因地形。

张正明主要作历史学的探讨,曾认为“越章的地望不易指实……以在今湖北秭归县较为可靠”[24](P25),后说明“毋康所王之地句亶……在今江陵。挚红所王之地鄂,在今鄂州……执疵所王之地越章,不易指实,可能在江陵与鄂州之间某处。做这样的布局,想来是为了确保运输红铜的战略通道的安全”。[35](P46)张说意谓熊渠封立三子为王的布局,是着眼于楚国发展的战略谋划,诚然洞达。不过,熊渠封立三子为王的战略谋划和精心布局,恐怕不仅只是确保铜料运输通道的安全,还应是经营和巩固所占江汉地区的汉西及滨江地带的新拓疆土和物质源地,创建楚国发展的坚实基业。既作文字学、音韵学、历史地理学的考证,又作历史学的深入探讨,再参证考古新发现的资料,就章的地望还是可以大致指实。有学者作音韵学的考证,认为“‘就章’‘戚章’就是‘沮章’。也就是今天经当阳、枝江绕过古纪南城西北,于江陵汇入长江的沮漳河”。[32]着眼于楚国长远发展的战略谋划,熊渠封子在沮漳河流域为王十分必要。沮漳河是连通楚都丹阳与句亶的要道,其安全比句亶至“东鄂”的铜料运输通道更加重要。沮水、漳水在今当阳市河溶镇两河口汇合为沮漳河,若执疵封地在沮漳河流域,就章的地望就应在今当阳、枝江境内。

2012年,在宜昌白洋工业园区的长江北岸一级台地(原属枝江市白洋镇万福垴村),因工程施工发现西周的铜器和陶器。2015年,万福垴这处面积约56万平方米的大型聚落遗址被发掘,发现灰坑、灰沟、洞坑、窑址等遗迹,出土大量陶器和少量铜器、石器等遗物。出土的青铜器计有甬钟12件、圆鼎1件和柳叶形剑1件,陶器有鬲、簋、罐、瓮、尊、豆等。发掘简报认定:“万福垴遗址从西周晚期延续到春秋中期,文化内涵丰富……但究其主要文化内涵仍属楚文化范畴。”[36]出土的1件饰有云纹、凹旋纹和窃曲纹的甬钟,钲部至鼓部铭刻:“楚季宝钟厥孙乃献于公公其万年受厥福。”见图4。发掘简报推断:“其铸造年代为西周中期,而钟体铭文与甬钟铸造年代不同,应该是钟铸造完成使用过一段时间后再进行錾刻而成。”关于这批青铜钟鼎的年代,尽管考古专家有西周早中期和西周晚期的不同意见[37,38],但经国家相关专家鉴定,“众多意见完全一致:时代为西周中晚期”[39]。

图4 楚季宝钟及铭文

万福垴遗址的发现及其西周中晚期文化遗存的面世,表明万福垴遗址附近曾有西周中晚期楚国贵族的居邑。李伯谦谓:“万福垴遗址是典型的楚文化遗存,学术界没有争议……其等级虽比不上同时期的大国封国都城,但也绝不会是普通的聚落,由其规模和内涵窥之,亦应是与封国都城相差不太大的重要聚落遗址……笔者猜度周、楚反目,可能与楚人势力陡增、不听中央号令且自封楚公有关。如果成、康时期楚都确在丹淅之会的‘丹阳’,那么至昭王或昭王以后新迁的都城会在何地呢?从时间上讲,万福垴遗址不无可能。”[38]不过,万福垴遗址的面积虽然不小,但文化层分布零星又不连续,且未发现建筑遗迹,尤其是大型建筑遗迹,猜度其为封国都城遗址尚需考古发现的证实,猜度其为西周昭王时代或其后的楚都遗址则目前既缺考古发现的印证又于文献无征。近时又有考古学者论析,由其文化层分布和地理位置来看,“万福垴作为都城的可能性是很小的”,但其考古发现“说明西周中晚期楚国是以距离万福垴不远的沮漳河一带作为政治中心”。[40]

据迄今的考古发现佐证文献记载,切近史实的推断应是,万福垴遗址及其西周中晚期文化遗存与熊渠所封“少子疵为就章王”相关。万福垴遗址出土的一批铜器,不仅显示了熊渠“至于鄂”后楚国青铜文化的发展和成就,也显示出沮漳河下游在西周中晚期成了楚国又一政治重心,印证了熊渠封立三子为王“皆在江上楚蛮之地”。

无论是否能够在万福垴遗址附近发现就章王执疵的王城遗迹,文献记载提供了枝江境内在春秋时期有楚国城邑的线索。《左传·定公四年》记载春秋末年吴师入郢前一天楚昭王出奔,“涉雎,济江,入于云中”。孔颖达疏:“郢都在江北雎东,王走西涉雎,又南济江,乃入于云中。”杨伯峻注:“楚昭王盖由今枝江县渡长江,传说云梦泽跨江南北,此江南之云梦。”枝江县在历史上的隶属和区划多有变故,1996年改为枝江市。此处不论昭王是否渡江而入江南之梦,但昭王涉过沮水奔至旧枝江县境则应无疑。昭王之所以涉沮而至旧枝江县境,当因旧枝江县境内有楚国城邑。旧枝江县境内春秋时期的楚国城邑,或许就是西周执疵的故王城。

当阳季家湖本应是沮漳河故道,在其西岸有楚城遗址。城址东距今沮漳河直线约3千米,西南距长江直线约15千米,东南距战国楚故都纪南城直线约27千米,南北长约1600米,东西宽约1400米,叠压在新石器时代晚期石家河文化遗存之上,主要为东周文化遗存,但也发现有西周晚期遗物。[44,45]遗址所处的草埠湖镇楚城村一带,在1975年前地属枝江县。《中国考古学·两周卷》介绍:“季家湖城址是一处非常重要的楚国城市遗址,或认为是楚都丹阳,或认为是楚文王始都的郢城。”[46](P270)据迄今的考古发现和楚史研究,季家湖楚城遗址既不可能是西周楚都丹阳,也不会是春秋楚国郢都,但有可能是就章王的居邑,见图5。

图5 季家湖城址保护标志碑

四

楚公熊渠“至于鄂”后,即封立三个儿子分别镇守新拓的楚疆,且冠以与周王等齐的王号。明儒王道焜、赵如源辑《左传杜林合注》卷一谓:“熊渠立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执庇为越章王,此僭王之始也。”楚人勇于躐等破格,即由熊渠奠其精神之基,开其传统之源。

“伐庸、杨粤,至于鄂”后立三子为王,可谓“熊渠一生所曾作出的最重大的决策,以及所曾建树的最辉煌的功业”[35](P45),对楚国历史文化的发展影响深巨。

顾铁符论析:“‘立长子康为句亶王’的句亶,和郢是在同一地区范围之内。熊渠在扫荡江汉平原的前前后后,对长江、云梦之间关系,作了详细考察,意识到它对楚国发展前途的重大作用。熊渠要他的长子坐镇在这里,是为二百年后迁都立下了奠基石。”[47](P41~42)诚如其说,熊渠兴兵征伐和封立三子,是着眼于楚国发展前途的远大图谋和战略举措。

《史记·货殖列传》谓;“江陵故郢都,西通巫、巴,东有云梦之饶。”班固深以为是,在《汉书·地理志》中引述。其不仅是西通巴蜀、东达吴越的咽喉,而且是北上可转溯汉水而入中原、南下可济涉长江而抵五岭的要津。加之东、南有云梦、洞庭的富饶物产,西、北有山林、平原的丰裕资财,其足以成为天下都会和重镇所在的胜地。因此,处于东西和南北水陆要道之交叉点上的古江陵、今荆州市区,实为长江中游的枢要和锁钥。西周推行宗法制度,统治者实行“嫡长子继承制”。“楚国王位继承制度……仍然行的是周王朝一脉相承下来的传嫡立长。”[47](P60)熊渠将嫡嗣长子康封在古江陵为王,表明了他对今荆州市区的战略地位有着明晰的认识,对楚国的发展前景有着长远的谋划。立长子康为王居句亶,实际上在今荆州市区建立了当时楚国的副都。或许,熊渠已有让长子康继位后将首都从今鄂西北南迁至今荆州市区的打算,因为奠都在今荆州市区才便于遥控在今鄂东南的铜矿资源,才便于楚人东进西往、北上南下地发展。只是天命未可预料,长子康早死,熊渠卒后继位的是封立为鄂王的中子红,加之周厉王暴虐慑楚、周宣王“中兴”伐楚,西周晚期的楚君未敢有实现先公熊渠意图的作为,今荆州市区成为楚国王畿也延迟到了东周。

执疵为王之地在沮漳河下游西部,可以控制今鄂西南大片地域,融合土著的濮人、荆蛮并防范巴人西来侵扰,保障丹阳至句亶的沮漳河通道安全,同时又与兄长毋康为王之地连接成片。句亶王的疑似都邑阴湘城遗址与就章王的疑似都邑季家湖城址间隔沮漳河相望,直线距离仅约13千米,互为照应而成犄角之势,见图6。熊渠将长子和少子皆封立在沮漳河与长江的交汇地带,一东一西共同镇守北上南下、东进西往的战略枢要,可谓布局周严,谋虑深远。

图6 阴湘城遗址与季家湖城址位置

图7 龙湾章华台基址

沮漳河中下游本为商代西周的权国据有,考古发现已有印证。[48,49]熊渠封立的句亶王、就章王所王之地,当含熊渠割占的权国疆土。

“国之大事,在祀与戎。”(《左传·成公十三年》)商周的国家大事,就是祭祀和兵戎。祭祀需要青铜礼器,兵戎需要青铜兵器。“熊渠封其中子红为鄂王”,占有当地丰富的铜矿资源,掌握当时先进的矿冶技术,也就有了富国强兵最为重要的战略资源。

开疆拓宇既为获取云连徒洲(古云梦泽)的丰富物产,更为获取东鄂之地的江南铜料。熊渠虽然没有略及汉东而尽取江汉间地,却使江汉地区的汉西大部及南部滨江地带连接而成楚国的疆域或势力范围,使长江中游丰富的战略资源——铜矿成为楚国的禁脔,封立三子为王镇控要害而草创楚国的江汉基业。楚国乃由“辟在荆山”的蕞尔小邦,崛起为雄踞江汉间的南土大国。

尊称“楚公”,兴兵开疆,封土立王,熊渠无视王权、抗礼朝廷、侵犯诸侯、为所欲为的举动必为周室所不容。周厉王即位,便有南征伐楚意图。《楚世家》仅述:“及周厉王之时,暴虐。熊渠畏其伐楚,亦去其王。”《今本竹书纪年》载,厉王元年,“楚人来献龟贝”。此事若实,那么想必厉王即位当年就大张伐楚立威的声势,熊渠明识时务而主动纳贡称臣,并且除去三子的王号,消解了厉王的伐楚意图。据金文资料显示,本为周室倚重的汉东鄂国大概不满厉王暴虐,竟然率领淮夷和东夷在南土和东土大肆侵伐。厉王震怒,派遣精锐的西六师、殷八师南征伐鄂。熊渠忌惮暴虐的周厉王伐楚,明智地自行去掉封立三子的王号。不过,王号虽去,三子的封地仍在,新拓的疆土未失,熊渠草创的江汉基业也在西周晚期得以巩固。