论傅抱石的“写生”

◆周乾华(无锡城市职业技术学院)

傅抱石(1904—1965)是20世纪中国杰出的山水画家,他有着非常深厚的传统底蕴,留学日本时获得了全新的视野。傅抱石出生于江西南昌,祖籍江西新喻(今新余市),原名长生,学名瑞麟,号抱石斋主人。1933—1935年他得徐悲鸿襄助留学日本,主攻东方美术史,导师是著名学者金原省吾 。回国以后,机缘巧合,他走遍了祖国的大江南北,在写生中完善了他的艺术语言。作为江苏省国画院首任院长,他带领“江苏国画工作团”在“两万三千里写生”中还成就了“新金陵画派”。傅抱石的写生历程,不仅仅成就了他自己的艺术,还推动了整个中国山水画坛的现代化——是从思想上的改变到手头上的改变,从理论上的改变到创作上的革新。他通过写生形成自己的艺术语言形式,是近代美术界的典范。傅抱石中国画语言形成的方法论,值得我们仔细研究。

一、二十世纪的新视野新视角

二十世纪是一个全新的时代。外国列强用坚船利炮打开了中国国门,中国的政治、经济、文化遭逢了前所未有的挑战。在科学技术引领的时代,中国的文化精英们在各个领域进行了全方位的回应。在中国画文化根基上,有康有为、陈独秀、鲁迅等一批人要革中国画传统的命;在中国画的发展上,面临着多项选择,有保守派、革新派、西化派、折中派等,有激进的也有保守的。这时候中国画的探索中,最具影响力的是从海外留学、游学回来的一群人,有从欧洲回来的徐悲鸿、刘海粟、倪贻德、朱德群等,有从日本留学回来的高奇峰、高剑父、傅抱石等。他们集中在北京、上海、广州等地,传播新理念,提倡新中国画。

由于西方绘画观念的传入,中国的画坛也有了非常大的改变。陈独秀、宗白华、黄宾虹、俞剑华、谢海燕、陈小蝶、贺天健、徐悲鸿、郑午昌等,无不从各自的立场提出中国画画家要有品质有个性。对于中国画的发展,很多有识之士,虽然各自持见不同,却都有“到了不得不改变的地步”的共识。1935年1月,吴湖帆在《对于现代中国画之感想》 就指出,为中国画发展感到深深的忧虑。1935年2月,黄宾虹在《国画月刊》上发文:“且今之究心艺事者,咸谓中国之画,既受欧日学术之灌输,即当因时而有所变迁,借观而容其抉择。” 1935年3月,贺天健在《国画月刊》上发文指出彼时中国画凋敝的种种现象,并提出要循序渐进。傅抱石对中国画的发展一直持开放态度:“时代是前进的,中国画呢?西洋化也好,印度化也好,日本化也好,在寻求出路的时候,不妨多方走走,只有服从顺应的,才是落伍。”傅抱石对时代需求有着异于常人的敏感,早在1937年他就指出“然而我们放眼看看,现在的中国绘画和‘现代性’有关系吗?……就中国画的本身而论,它的缺陷实在太多。不过这里所谓缺陷,不是好与不好的问题,是说画的本身早已僵化了,布局、运笔、设色等技法的动作,也成了牢不可破的定式” “我们想想,今日的中国,是什么时代?是什么环境?若把艺术从‘伦理’‘道德’上看,这种制作,是否有继续发扬的必要?况且这种大理石似的公式,许多年来没有人打得破,发扬也终久是一句似是而非的空话”,进而提出“中国绘画,无论如何是有改进的急迫需要” 。这也是傅抱石“思想变了,笔墨就不能不变”的前奏曲。

傅抱石速写

从史料上看,这个时候中国画的发展出现了很多新现象,特别是美术培训学校、展览会等的出现,直接冲击着传统中国画。特别是画展展销让中国画作为流通的商品,得到了极大的发展,也让中国画作品从原来的小众走向了大众;从培养美术人才来看,开办美术学校进行大规模、系统的培训逐渐取代了原来的师傅带徒弟的小作坊;从美术传播来说,美术丛书的编纂和画报的推广,也起到了巨大的推动作用。对于中国画的评判也由原来的零星散点式的评价,走向了系统、专题的研究探讨,如郑午昌、陈师曾、俞剑华等。而比较有前瞻眼光的美术家如黄宾虹、傅抱石等更多地关注中西文化和中西画法的比较、借鉴、融合及开创,同时对传统中国画的研究进行了现代学术方法的运用,开始系统研究和探讨中国画的历史、作品研究、创作研究、材料研究等,而对中国画作品的评价也开始用时代的、世界的眼光来进行衡量。这些画家准确地把握住了中国画发展的方向,并且在一定程度上进行了引领,他们具有时代眼光、全球视野,在文化的比较发展中,重新定义了中国画的价值和意义。

二、传统中国画的写生观脉络

传统中国画一直有自己的写生观。理论家俞剑华针对陈陈相因的晚清画坛曾尖锐地指出:“中国画在以前,只有创造,并没有因袭,只有写生,并没有临摹,所以能人树一帜,法各不同,如写嘉陵江三百里,吴道子一日之功,李思训数月之力,各极其妙,是以能放独立的光辉,开艺术的方门,确定中国绘画的基础。”可见画家的创造都从写生感悟中来,所以生生不息。

东晋顾恺之“传神写照正在阿堵之中”“颊上益三毫”等造型手法是他在写生中领会出来的。唐张氏彦远说:“画者,发于天然,非由述作,诚以仰观宇宙之大,俯察品物之盛,形形色色,无非画师极妙之范本。”唐皇令韩幹观所藏画马,幹曰:“厩马皆师也。”五代荆浩在山西洪谷“写生松万本”。宋代文化昌明,对于写生记录最为细致,人物、山水、花鸟各有其法。郭熙在《林泉高致》就讲到体悟山水的具体方法,“远取其势,近取其质” “步步走,面面观”。马远、夏圭由江南山川特色感悟而出“马一角”“夏半边”等。宋李公麟过太仆卿廨舍,终日纵观御马至不暇与客谈,积精储神,赏其神骏。这与唐韩幹的途径何其相似?!而表现方式又各尽其妙。宋徽宗写生观察入微,格物精准:“孔雀伸蹾”“午猫竖瞳”无不形造笔下。宋曾云巢(字无疑)工画草虫,年迈愈精,罗大经曾问其有所传乎,无疑笑曰:“是岂有法可传哉!某自少时,取草虫笼而观之,穷昼夜不厌,又恐其神不完也,复就草地之间观之,于是始得其天。方其落笔之际,不知我之为草虫耶,草虫之为我也!”这是物我相忘、完全将形象融合在个性化造型中的体悟。元黄公望尝终日坐荒山乱石丛木篠条中,意态忽忽,人不测其所为,而子久怡然若自得。又每往泖中通海处,看急流轰浪,风雨骤至,水怪悲咤而不顾。所以黄公望的山水都从自然中来,能见人所不能见之处。明王履“心师目,目师华山”。清恽南田有言曰:“蔬果最不易,作太似则近俗,不似则离真。能通笔外之意,随笔点染,即生动有韵,斯免二障。”

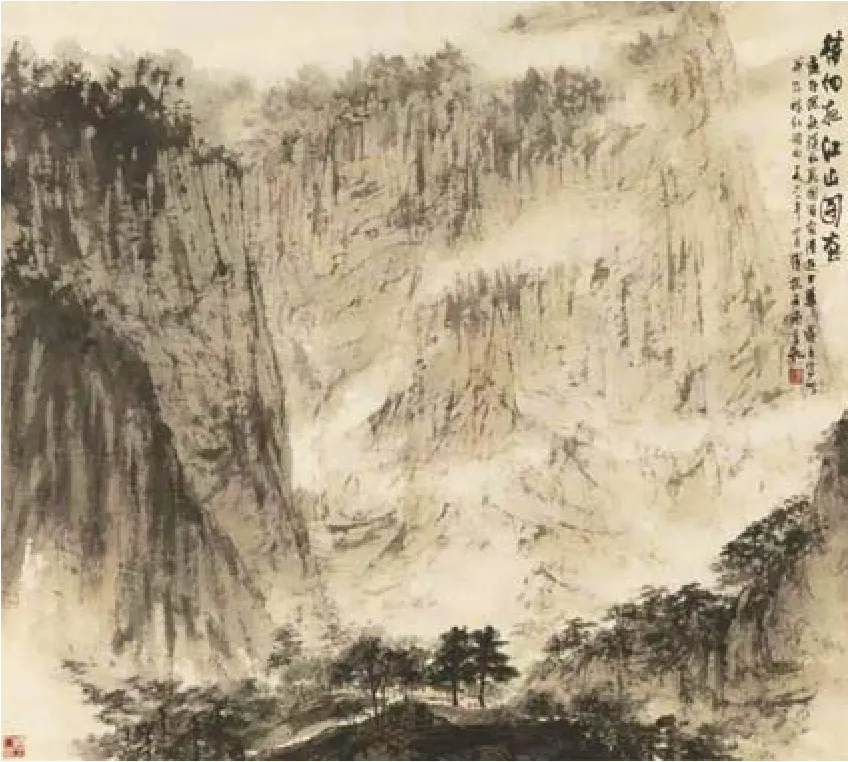

待细把江山图画 国画 傅抱石

天池飞瀑 国画 傅抱石

上述胪列的观点可见一条鲜明的脉络,即中国画中的写生观随时代而发展,从最初的像“生人”,到不满足的“谨毛失貌”,到“遗貌取神”,到传神,到取韵得趣……,不断深入,而中国画的写生是中国画技术语言生成的源泉。但凡在画史上成一家之言的画家无不得写生之助,如王蒙受秋山短树启发而创“牛毛皴”,黄公望受江南土坡肌理启发而创“披麻皴”,倪云林受太湖边页岩启发而创“折带皴”,清四僧之髡残苍茫、渐江清瘦、石涛野趣、八大清淡,程邃焦墨新安山水等,所得非一端,有的在造型,有的在布局,有的在笔法,有的在墨法,有的在形式,有的在画面气息等。虽然都是写生,但大家都遵循一个总原则——“超以象外,得其环中”。

三、傅抱石的写生方法——“游、悟、记、写”

上世纪初以来,画家们发现中国画的弊端后大多投身到中国画革新中。很多画家求诸写生以期创新,但根深蒂固的画法禁锢着他们的拓展,“旧瓶装新酒”是他们窘境的写照。傅抱石因为有新经历、新思想,他的写生才有了出新的可能。在60年代,他总结出独有的写生方法:“游、悟、记、写”。

游就是四处看,沉浸体会。即宋郭熙所谓的“步步走、面面观”。在看景的时候,要身临其境,山下有山下的景致,山上有山上的景致,对山水的印象要全面体验才有比较完整的印象。比如看一棵树,有左看不入画而右看入画,有右看不入画而左看入画的,像这样的情形比比皆是。而且,游不仅是不定点地从多个角度去感受,同一个地方春、夏、秋、冬四季给人的感觉也不同。郭熙就曾说:“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”,这是只有在不同季节去游才能感受得到。更何况还有在雨天、晴天,白天、夜间等等,天气时间不同都会给人以不同的感受,所以需要在不同的位置、不同的季节、不同的时间去感受对象。这些都是画家“游”的内容,是画家“有感而发”的前提。

悟就是去感受,去领会。很多理论家在理解傅抱石的这个字的时候,往往会把它单一地理解为画家凝练艺术形象 。其实在领悟的过程当中,最活跃的是思想,一方面是受对象的启迪而产生出来的艺术形象,而另外一方面也是最重要的方面,是由此产生联想,逐渐生成构思,且随着想法的深入而不断变化。他曾说:“以金刚坡为中心周围数十里我常跑的地方,确是好景说不尽。一草一木、一丘一壑,随处都是画人的粉本。烟笼雾锁,苍茫雄奇,这境界是沉湎于东南的人胸中所没有、所不敢有的。这次我的山水的制作中,大半是先有了某一特别不能忘的自然境界而后演成一幅画。” 可见一幅画的生成,需要画家长时间的浸润在景中。又比如说,他在《韶山作画小记》中记述了画毛主席故居的心路历程。通过游韶山“八景”,加上同行同志们介绍关于韶山人民英勇的革命斗争以及毛主席少年时代的英雄事迹,还有不同形式的研讨等,启发他通过联想,把游览所得的零散的形象去芜存菁、贯穿连接,重新构建他理想当中的画的形象 。

记,一方面是在写生的过程当中记录一些形象,这些形象可以是现实场景当中的形象提炼,可以是梗概,也可以是发挥,更可以是延伸,所以他的速写本往往体现出来的是当时的一种感受,是非常抽象的,甚至是潦草的,以至于很多时候就连他自己重新看到这些速写的时候都不知所云 。但这就是他创作的一种前期准备手段,可能是形象的推敲,也可能是构图的探讨,还可能是色彩的记录,更可能是画面意境的构想。另一方面是通过这种记录,加深他对形象的记忆,即古人所说的“目识心记”,这种记忆一直在他脑海里,可能在速写阶段里面没有诉诸形象,但他的速写会加深对形象的理解和推敲。所以他的这个“记”字,有外在形象上的记录,更有心理准备上的记忆。傅益瑶在《我的父亲傅抱石》曾记述,“对于写生,父亲认为带着照相机去画写生是最糟糕不过的事情,镜头里的世界只有那一点点,思想中注意的只是平面化的东西,不会有空间感,从理论上说,好象把华山拍下来,但往往就将瞬间变化而又极为美妙的东西丢掉了,把最值得印在心里的感觉丢掉了,跟山水交朋友,就是要把生命注入进去。这就是最关键的一个瞬间。就像父亲说的‘画家应该把自己和造化浑然溶解,无所谓天,也无所谓我,天人合一,物我两忘,运之于笔,这即是画。’对父亲来说自然是个大生命,面对这个大生命要思考,慢慢地去沉思默想,把感觉凝练出来,最后才能构成画,而不能一站到那儿就画速写,以为这个最为可靠,其实这是肤浅的做法,最容易把重要的东西丢掉,回来以后才发现只有速写下来的几张纸,而没有其它。”先进科技设备照相机替代不了画家的主动记录,在面对物象时要以“我”为主。

写,有两层含义。第一层是,写为一种宣泄状态,即把在头脑中构思好的画面,一气呵成地表达出来。“父亲曾说过:他作画时只想到怎样充分而强烈地表达自己的感情,绝不再去考虑用什么笔法什么皴法。他从不在作画过程中犹豫不决,因为他一旦提起笔来,就像狂风一样不可遏止。” 这种状态在中国画写意中是至关重要的一个临界点。第二层是,在写的状态统领当中,作画的过程可以停顿,画面的各种元素也是贯穿统一,画面的效果一气呵成。“直到他作画的第一步完成,即画出他预想的大体效果,他才会将画钉在墙上,坐下来细细揣摩。” 傅抱石画里面的大气磅礴,是用写的手段支撑的。首先是书写性的用笔。傅抱石先生擅长驾驭侧锋与散锋,“抱石皴”即由此生成。其次是择一切手段完成表现目标。他因留学的经历,观念较新,对于作画的笔、纸、颜料等特别注意,尤其是新材料的运用。虽然材料不一定具有决定性意义,但不可否认其对画风形成的助力。而他的画面过程当中又不排斥制作,比如将电吹风、排刷等物什加入画面制作过程中。

结语

综上,傅抱石先生的“游、悟、记、写”不仅仅是技术流,同时也是方法论。在技术上,他传承的是中国画写意精神。不论是“游”也好“悟”也好“记”也好“写”也好,这都是中国传统绘画里面的精髓,散见在历代画家的著作中,傅抱石将它们嫁接在一起,赋予其新的内容。1962年傅抱石接受采访时曾说:“二十多年前,1942—1946年期间,我的画,有人说西洋画家看是老中国画,是陈旧的;而老画家则说我不会画中国画。” 他的画与古人、今人都拉开了距离,在很长时间饱受争议。他的创作探索与古今优秀画家的作品貌离而神合,为我们呈现学者型研究型画家的要求。

所以在我们把握不了社会发展过程中中国画发展方向的时候,就应重新审视同样所处社会变革社会发展状态当中的傅抱石先生,学习他是如何精准地把握中国画发展脉络,立足本土传统文化的核心,不排斥甚至是接纳、借鉴外来文化的优点和长处,不断地革新、创新中国画样式,推动中国画新的发展。这也正是我们不断地研究前人的出发点。