城市化对城乡生态空间碳储量的影响机制∗

——以北京市为例

杨学亮 谢旻珂 张云路 刘东云

北京林业大学园林学院 北京 100083

城乡生态空间是全球碳库的重要组成部分,利用城乡生态空间固碳, 被认为是增加碳储量最为经济可行和环境友好的途径[1-3]。 研究表明,城市化是影响碳循环过程, 引起碳源、 碳汇变化,并进一步影响区域乃至全球碳平衡的重要原因[4]。改革开放以来, 中国的城市人口比例从1978 年的17.92%上升到2020 年的63.89%, 国内生产总值从1978 年的0.37 万亿元飞跃到2020 年的101.50万亿元, 是世界上典型的快速城市化国家, 城市化的快速发展导致碳储量明显减少。 2020 年9月, 中国明确提出碳达峰、 碳中和目标。 因此,探究城市化对城乡生态空间碳储量的影响机制,对于促进“双碳” 目标的实现, 以及维护区域生态系统安全、 提升人居生态环境质量具有重要作用。

针对城市化与碳储量的影响关系已有一定研究基础, 比如, 已有研究表明, 城市扩张会直接或间接引起固碳能力强的土地类型向固碳能力弱的类型转变[4], 在这一过程中, 不同地类的碳汇碳密度变化呈现不同特点, 其中城市绿地植被呈现递增趋势, 城市建设用地呈现递减趋势[5]。 总体来看, 城市化往往对碳储量具有显著的负面影响[6], 但尚未理清城市化对城乡生态空间碳储量的影响机制。

当前, 在碳储量评估方面, InVEST 模型是应用最广泛、 效率最高的评估模型, 能够定量表达不同地类的碳储量。 在探索城市化与碳储量的关系方面, 大部分研究只选择了一种回归模型, 然而不同区域的城市化水平和碳储量状况并不相同, 并且不同区域之间的人为因素差异也较大。 因此, 通过定量对比不同模型的拟合度选择最优模型[7], 能够科学、 准确地反映城市化驱动碳储量变化的机制。

综上, 本研究以城市化快速发展的北京市作为研究区域, 选择涵盖北京市城市化发展起步、加速、 放缓阶段的2000—2020 年作为研究时期,量化城市化相关指标[7-10], 使用InVEST 模型评估碳储量, 最终选择拟合度最优的回归模型探索城市化对城乡生态空间碳储量的影响机制, 以期为区域生态环境可持续发展提供参考依据。

1 研究区概况

北京市地处中国北部, 东与天津毗连, 其余与河北相邻。 截至2020 年, 北京市总面积16 411 km2, 山地面积约占总面积的62%, 平原面积约占38%, 大部分平原地区已成为农田和城镇。 北京市共16 个市辖区, 依据行政区划, 可划分为中心城区、 近郊区、 远郊区。 中心城区包括东城区、 西城区、 朝阳区、 海淀区、 丰台区、 石景山区; 近郊区包括大兴区、 通州区、 顺义区、昌平区、 门头沟区、 房山区; 远郊区包括怀柔区、平谷区、 密云区、 延庆区。

2 研究方法

2.1 数据来源

以2000—2020 年为研究时期, 选择2000、2010、 2020 年数据为代表数据(表1)。 对所有数据采用大小一致的网格全面覆盖研究区域, 使用Arcgis 10.8 重采样功能将以上数据的空间分辨率统一调整为1 km×1 km。

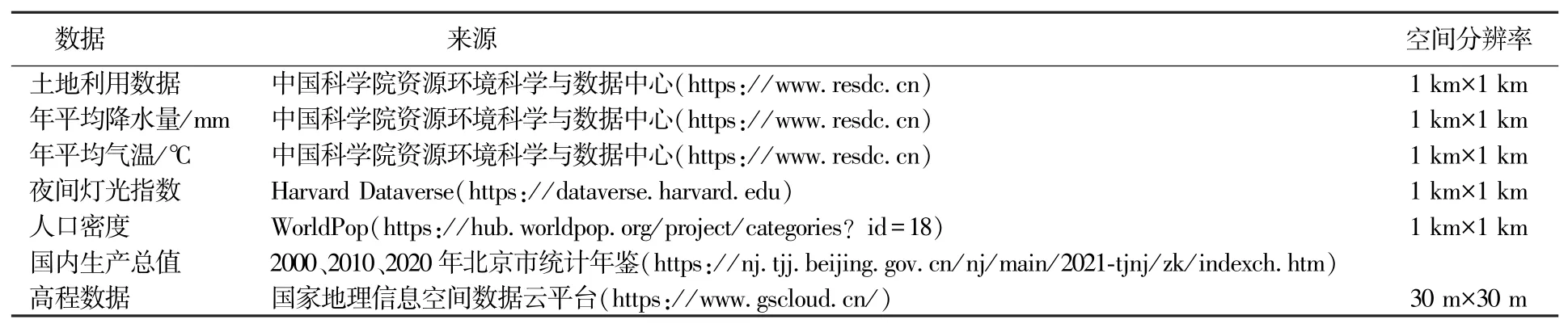

表1 数据来源和描述

2.2 城市化综合水平测度

城市化水平的评估涉及土地、 经济、 人口等多方面因素[7]。 本文从人口城市化、 经济城市化和空间城市化3 个方面评估区域城市化水平[8-11]。人口城市化采用人口密度进行表征; 空间城市化采用夜间灯光指数进行表征[12], 夜间灯光指数是通过整合DMSP-OLS 和SNPP-VIIRS 数据得到的矫正后的中国范围的类DMSP-OLS 数据; 经济城市化选择GDP 密度进行表征, GDP 密度数据通过土地利用类型、 夜间灯光值及居民点密度3 个指标反演得到, 结合专家打分法, 设置3 项指标的权重分别为20%、 30%、 50%, 拟合公式如下[8]:

式(1) 中:GDPij为栅格像元GDP 值;GDP为该像元所在县域的GDP 统计值;Wij为该像元土地利用类型、 夜间灯光值及居民点密度的总权重;W为该像元所在县域土地利用类型、 夜间灯光值及居民点密度的总权重。

2.3 基于InVEST 模型的城乡生态空间碳储量测度

InVEST 模型中的碳储量模块将生态系统的碳储量划分为4 个基本碳库: 地上生物碳、 地下生物碳、土壤碳、 死亡有机碳[3]。 碳储量的计算公式为:

式(2) 中:Ctotal表示总体碳储量;Cabove表示植被地上碳储量;Cbelow表示植被地下碳储量;Csoil表示土壤碳储量;Cdead表示死亡有机质碳储量。

InVEST 模型需要输入不同用地类型的碳密度数据, 碳密度数据由相关研究结合修正公式得到。年均降水量与生物量碳密度、 土壤碳密度之间的校正由Alam 等[13]研究中的公式(3)(4) 得到。年均气温与生物量碳密度之间的校正由陈光水等[14]研究中的公式(5) 得到。

式(3) ~ (5) 中:CSP为根据年均降水量得到的土壤碳密度(mg/hm2);CBP、CBT分别为根据年均降水量和年均气温得到的生物量碳密度(mg/hm2);MAP为年均降水量(mm),MAT为年均气温(℃)。 分别将2000—2020 年全国和北京市的年均气温和年均降水量代入公式(3) ~(5) 中, 二者之比即为修正系数, 全国的碳密度数据与修正系数的乘积为北京市碳密度数据[15](表2)。

式(6) ~ (9) 中:KBP、KBT分别为生物量碳密度的降水因子和气温因子修正系数;和分别为北京市与全国尺度根据年均降水量得到的生物量碳密度数据;和分别为北京市与全国尺度根据年均气温得到的生物量碳密度数据;和分别为北京市与全国尺度根据年均气温得到的土壤碳密度数据;KB和KS分别为生物量碳密度修正系数和土壤碳密度修正系数。

2.4 双变量空间自相关分析

本研究采用Global Moran′sI对城市化和碳储量的空间关联模式进行度量和检验。 Moran′sI>0表示存在空间正相关性, 其值越大, 空间相关性越明显; Moran′sI<0 表示存在空间负相关性, 其值越小, 空间差异越大。 计算公式如下[16]:

式(10) 中:I为全局Moran′sI指数;n为空间单元的数量;xi、xj分别为单元i和单元j的观测值;Wij为空间单元i和j的空间权重邻接r矩阵(i,j=1, 2, 3, …,n)。

2.5 空间回归分析

研究将普通最小二乘法(OLS)、 地理加权回归(GWR)、 时间加权回归(TWR)、 时空地理加权回归(GTWR) 模型分别进行回归分析, 对比结果选择最优模型[17](表3)。 4 种模型中GWR 与GTWR 调整后的R 值均较大, 但GWR 模型的AICc 值最小, 拟合度最高。 因此, 本研究将采用GWR 模型解释城市化对研究区碳储量的影响关系。

3 结果与分析

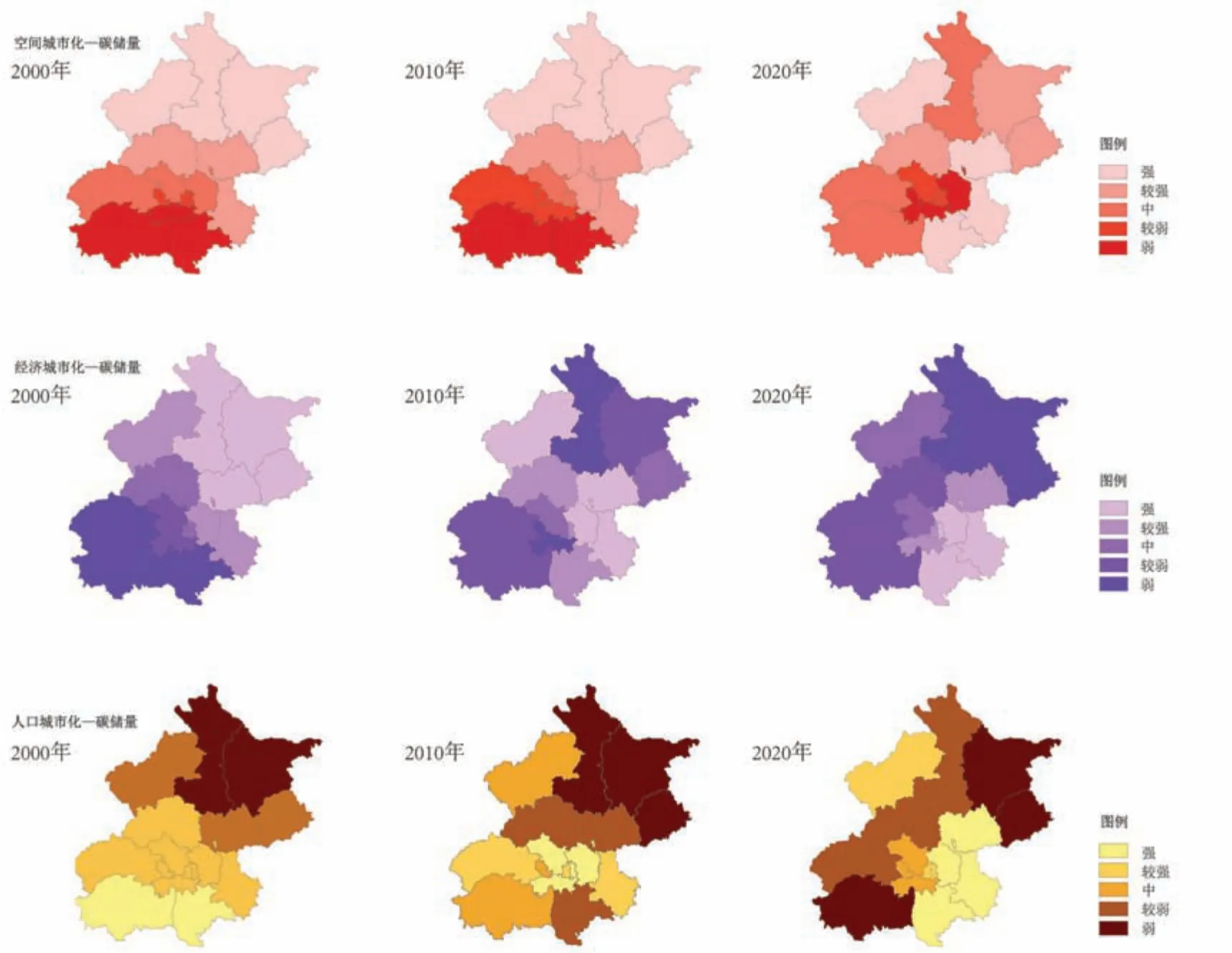

3.1 城市化综合水平的时空变化特征

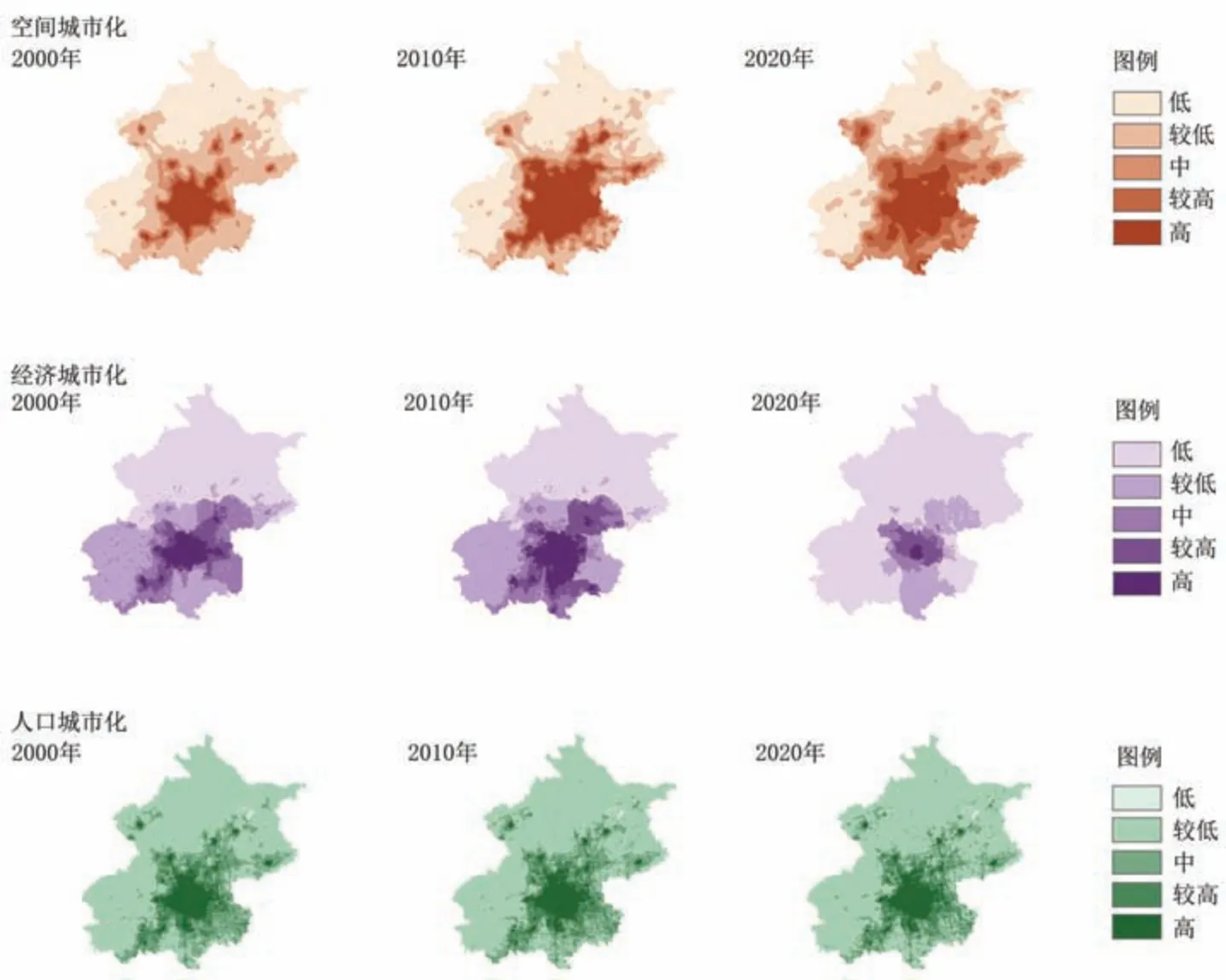

从图1 可以看出, 人口、 经济和空间3 种城市化指标的高值区域均集中在中心城区。 人口城市化高值区域由中心城区向东南、 东北方向扩散。 经济城市化受北京市工业疏散和产业转型影响, 由中心城区向外扩散后收敛。 空间城市化方面, 由于研究区建设用地不断扩张, 高值区域从中心城区不断向外扩展, 由2000 年“一核多点” 的布局, 至2020 年发展成相连成片的模式。

图1 2000—2020 年北京市城市化综合水平变化

3.2 城乡生态空间碳储量的时空变化特征

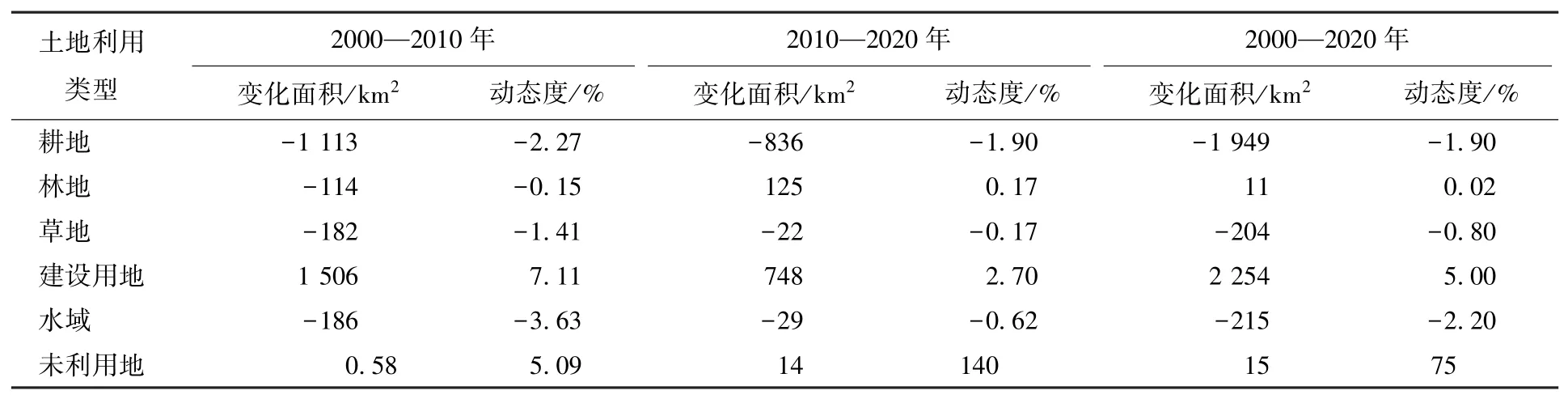

从数量上(表4) 看: 研究区域2000—2010年碳储量损失较多, 这是因为该时期城市化发展速度较快, 建设用地大面积扩张, 经济发展迅速,人口密度增加; 2010—2020 年, 由于城市化发展速度逐渐变慢, 建设用地扩张趋于缓和, 城乡生态空间碳储量的损失量减少。

表4 2000—2020 年北京市城乡生态空间碳储量万t

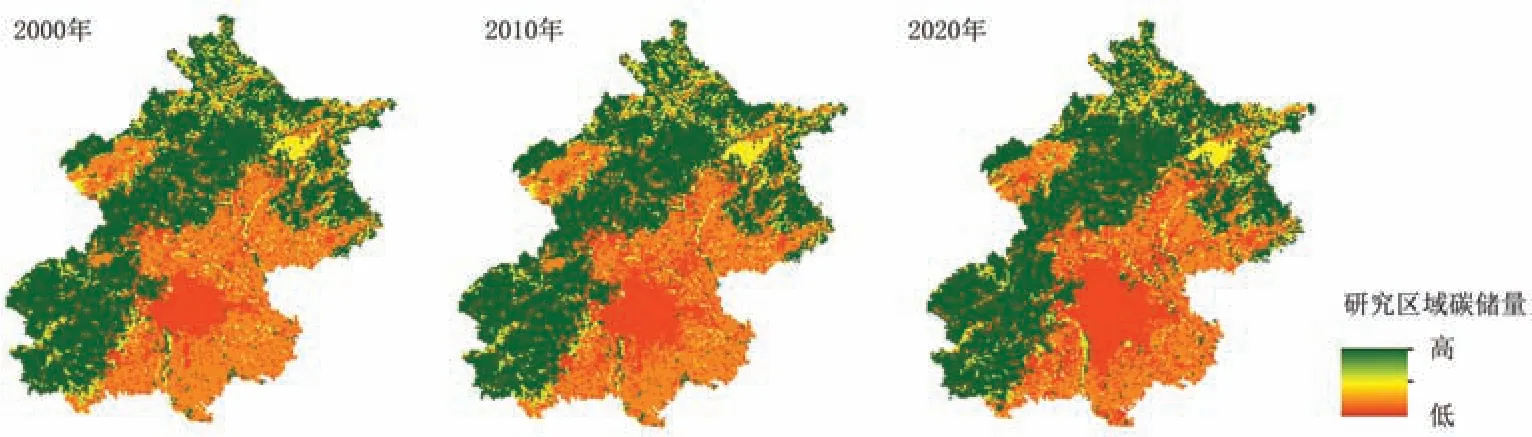

从空间上(图2) 看, 研究区碳储量分布格局具有显著的空间异质性。 碳储量较高的区域主要是远郊区和近郊区中的房山区、 门头沟区、 昌平区, 该区域用地类型以林地和草地为主, 城市化程度相对较低, 受人类活动影响较小。 碳储量较低的区域主要是中心城区、 近郊区中的通州区、大兴区、 顺义区和远郊区中的延庆区西部、 怀柔区南部, 该区域用地类型以建设用地和耕地为主,城市化程度较高, 人口密度大。

图2 2000—2020 北京市城乡生态空间碳储量变化

从时间上 (图2) 看, 由于城市化不断发展, 覆盖中心城区的低碳储量区域向近郊区扩展, 而近郊区开展了两轮百万亩平原造林、 退耕还林等工作, 使得近郊区出现零星的高碳储量区域; 远郊区在研究时期内开展的防风治沙等工作增加了植被覆盖面积, 使得高碳储量区域逐渐增加。

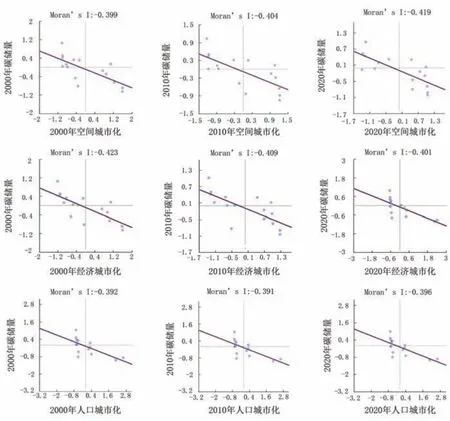

3.3 城市化与城乡生态空间碳储量的相关性

全球双变量Moran′sI的结果(图3) 显示,研究区域的城市化各项指标与城乡生态空间碳储量在空间上呈现显著的负相关。 2000 年, 城市化各项指标对碳储量的影响强度由大到小依次为:经济城市化、 空间城市化和人口城市化; 2010年, 空间城市化对碳储量的负向影响增加, 经济城市化和人口城市化对碳储量的负向影响减小,该时期建设用地扩张带来的负向影响超过经济发展和人口密度增加; 2020 年, 经济城市化的影响继续减小, 人口城市化和空间城市化的影响均增加。 最终影响强度由大到小依次为: 空间城市化、经济城市化、 人口城市化。

图3 全局双变量Moran's I 散点图

3.4 城市化对城乡生态空间碳储量的时空影响

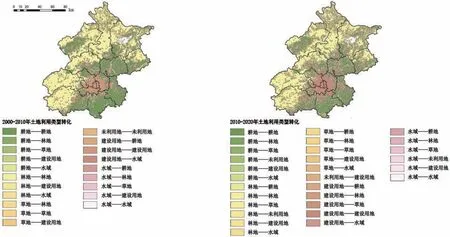

GWR 模型回归结果如图4 所示, 在空间分布上, 各项指标对研究范围内的碳储量均具有显著负影响。 空间城市化的负向作用在中心城区先变强再变弱, 在近郊区逐渐变强, 在远郊区逐渐变弱。 由莫兰指数结果可知, 土地利用方式的改变是引起土壤碳储量变化的最直接原因, 2000—2010 年北京市建设用地迅速扩张, 新增建设用地面积1 506 km2, 林地、 草地面积减少了296 km2,耕地面积减少了1 113 km2(表5), 大量林地、草地、 耕地向建设用地转化, 土地利用类型的转化集中在中心城区(图5)。 2010—2020 年新增建设用地面积748 km2(表5), 主要集中在近郊区,特别是通州区、 顺义区、 昌平区; 受百万亩平原造林和退耕还林(草) 等工作的影响, 2010—2020 年林地面积增加了125 km2(表5), 新增林地主要集中在远郊区和近郊区中的房山区、 门头沟区, 使得区域生态环境得到改善, 碳储量增加,说明空间城市化的发展对生态系统的扰动变大。经济城市化的负向作用在中心城区持续变强, 在近郊区先变强再变弱, 在远郊区持续变弱。 人口城市化的负向作用在中心城区先变强再变弱, 在近郊区先变弱, 2010—2020 年东南方向的近郊区变强, 其余近郊区变弱。 说明经济增长和人口密度增加消耗了更多的能源与资源, 特别是第二产业的发展和消费结构的转变增加了生态环境的压力, 影响了生态系统的固碳功能。

图4 2000—2020 年城市化与研究区域碳储量的GWR 模型回归结果

图5 2000—2020 年土地利用类型转化

表5 北京市2000—2020 年各类土地利用类型的面积变化

4 讨论

4.1 城市化对城乡生态空间碳储量的影响机制

GWR 结果表明, 研究区域城市化各项指标对碳储量均具有显著的负向作用, 影响程度具有空间异质性。 这与付梦娣等[7]、 凌云等[8]大多数学者的研究结果一致。

空间城市化在研究时期内逐渐成为影响城乡生态空间碳储量的最重要因素[15-17]。 随着中心城区建设用地扩张速度变慢, 空间城市化在中心城区的负向作用由强变弱[18], 在近郊区的负向作用前期基本不变, 后期随着土地利用类型的转变增强, 特别是建设用地迅速扩张的通州区、 大兴区、顺义区。 远郊区在研究时期内被划定为生态涵养区, 林地面积明显增加, 同时严控建设用地新增[19-20], 后期冬奥会的举办推动了延庆区的空间城市化。 因此, 除延庆区外, 空间城市化在远郊区的负向作用逐渐变弱。 这与胡莹洁等[3]研究发现林地、 草地面积的增加有助于增加区域碳储量,而建设用地的扩张会导致碳储量下降的结果一致。

经济城市化在中心城区对碳储量的负向作用逐渐变强, 原因在于经济增长导致用地规模扩张、 占地密度变大, 削弱了生态空间的固碳能力[4]。 经济城市化在近郊区的负向作用由强变弱, 原因在于前期第二产业发展带来的环境问题导致土壤固碳能力下降[21]; 后期工业疏散结合北京市的产业模式转型, 经济活动对环境的影响逐渐变小[13]。

人口城市化在中心城区对碳储量的负向驱动作用由强变弱, 原因在于前期人口大量增加, 频繁的人类活动导致土壤碳密度下降[22-23], 大量的碳排放弱化了植物固碳能力[24], 后期中心城区开始疏解人口[25-26], 提出各项减碳政策[27], 人口城市化的负向作用变弱。 同时, 近郊区中的通州区、怀柔区承接了中心城区疏解而来的功能及人口[27], 环境压力变大, 负向作用变强。 这与欧阳晓等[22]发现人口密度增加会导致一系列生态环境问题, 最终使得生态系统固碳能力变弱的结果一致。

4.2 对城乡生态空间城市化建设的建议

在城市化继续发展的背景下, 为了维护城乡生态系统的稳定, 应制定维持和增加城乡生态空间碳储量的建设策略, 加快城市化转型, 促进城市化与城乡生态空间碳储量的关系从对立转为协同发展[15,28]。 具体策略如下: 1) 中心城区是碳储量下降最多的区域, 首先, 应继续通过疏解人口和限制建设用地新增来控制城市化发展; 其次,应关注城区绿地的固碳能力, 在增加园林绿地面积的同时提升园林植物生产力, 增加植物绿量,鼓励选择固碳能力强的植物[29]。 2) 近郊区是未来城市化发展的主要区域, 新开展的建设活动应尽可能利用已有建设用地; 同时加快平原造林等工作, 积极落实生态补偿措施, 将破碎的城区森林绿地组织成结构完整的系统, 充分发挥其固碳作用。 3) 远郊区是北京市碳储量的高值区域,应严格控制和管理该区域的建设活动, 禁止污染工业企业运营, 加强对区域生态空间保护的技术和资金支持。

5 结论

1) 2000—2020 年研究区城市化高值区域集中在中心城区; 碳储量高值区域主要集中在远郊区和位于西南方向的近郊区, 碳储量低值区域主要集中在中心城区及东南方向的近郊区。 2) 空间城市化逐渐成为导致研究区域碳储量变化的最主要因素。 3) 不同区域因自然和人为因素的差异会导致城市化对碳储量的影响有所不同, 且表现出明显的空间异质性。 4) 近郊区的建设用地增加主要来自耕地和未利用地的转化, 因此对碳储量的负向作用低于远郊区; 远郊区中的延庆区建设用地增加主要基于已有建设用地, 因此对碳储量的负向影响低于其他远郊区区县。 5) 在未来城乡用地规划建设中, 应综合考虑不同区域的城市化水平和自然基底, 严守三区三线划定成果, 以生态优先为总原则, 在优化现有土地利用方式的基础上合理配置用地属性, 强化城乡生态空间的底线约束和刚性管控。