风景园林绿化中节约型养护技术的应用分析

关婷文

摘要:养护技术是发挥风景园林工程的保障,合理的养护措施能够提高风景园林工程的美观效应和生态效应。但在风景园林工程实际养护中,受管理因素或人为因素影响,极易产生耗能过高和资源浪费的情况,和当前绿色低碳发展的社会理念相悖。为提高风景园林工程在后续养护中的能源消耗,采取节约型养护技术极为必要。本文首先分析风景园林绿化工程中应用节约型养护技术的必要性,再依托于某地区实际风景园林工程,探讨节约型养护技术的具体应用,以此为相关管理人员提供管理实践参考。

关键词:风景园林绿化;节约型养护技术;节水灌溉

风景园林绿化工程是美化人居环境,调节城市内部生态平衡的重要工程,具有较高的生态价值。养护管理则是风景园林工程的运营保障,通常由当地绿化管理相关部分负责。近些年,部分城市中的风景园林工程养护存在着耗能高的问题,不仅无法发挥风景园林的生态价值,还给城市财政增加了较大压力。当前,我国正处于经济转型的重要时期,如何更加高效、节能养护城市中的风景园林,成为当前亟待解决的问题。

1 风景园林绿化中应用节约型养护技术的必要性

节约型养护技术指的是对风景园林工程进行运营的过程中,在发挥风景园林工程实际作用的条件下,降低能源、资源、资金消耗,提高风景园林工程的生态价值。在当前经济转型的重要时期下,采用节约型养护技术极为必要。

部分城市受地理环境因素影响,城市资源总量较少,比如北方部分城市,受地理纬度过高影响,集中降水量较少,且水资源存量较少,处于短缺状态。风景园林工程作为现代化城市中的重要设施,具有调节城市生态的作用,同时是美化人居环境、传承精神文化的载体。部分城市在风景园林工程的建设和后续维护时,会占用大量电力资源、水资源等,且多数资源为不可再生资源。在资源日益匮乏的背景下,应用节约型养护技术运营风景园林工程,降低资源消耗极为必要。

“双碳战略”下,节约型发展理念深入人心,将节约型养护技术应用到风景园林工程运营中,降低养护损耗,对于建设节约型社会具有促进作用。风景园林养护在我国发展时间较短,相关规范标准尚不完善,且不同区域存在着较大差异,部分城市在风景园林工程建设和养护中,过于重视视觉效果,而忽略综合性效益,不仅消耗了大量能源、资源,还给城市财政造成了较大压力。因此,从社会发展的角度出发,将节约型技术应用到风景园林工程中,是建设节约型社会的前提。

2 风景园林绿化中节约型养护技术的应用实例分析

为说明节约型养护技术在风景园林工程中的具体应用策略,本文依托于某实际工程进行分析,具体如下。

2.1 绿地概况

该风景园林工程位于我国北方某城市,建于2013年,长300 m,宽60 m,整体面积17200 m2。绿地内部栽植油松、桧柏等乔木10余种,共计280株,栽植石榴、珍珠梅以及太平花等25种,共计2800株,其中野牛草面积12000 m2。为防止发生涝害,采用透水砖铺装3700 m2,当前按照特级绿地养护标准进行运营。根据2020年和2021年的养护相关资源统计结果,该绿地年用水平均21240t,成本核算为16.7元/ m2,其中自来水投入为4.4元/ m2,占总成本的25%左右。

2.2 雨水收集利用技术

2.2.1 技术设计

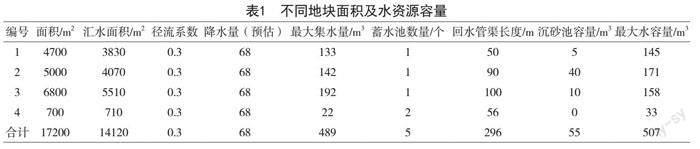

从上述该绿地的基本养护情况分析可得知,养护成本的1/4以上均为用水成本,为降低水资源消耗带来的资金浪费,可采用雨水收集利用技术。为探究雨水收集利用技术的使用情况,本文将该绿地分为4块绿地,命名为1~4号绿地,进行雨水收集利用试验。在1号区域建设沉砂池、蓄水池各1座,汇水沟60 m,在2号区域建设汇水渠90 m,蓄水池、沉砂池、景观水面各1处。3号区域建设汇水渠110 m,沉砂池、蓄水池、人工蓄水亭各1处。4号区域建设汇水渠30 m,渗水池2处(不同地块面积和最大水资源容量如表1)。

2.2.2 收集利用程序

利用自然坡度使绿地附近周边道路形成地表径流,将雨水汇集到相关汇流渠,并在收集渠沿线布置过滤沉砂池以及截污网,经过过滤后存入蓄水池。为提高蓄水池的防渗水能力,需要在内部进行防水处理,设置维护梯、水位水量等提示设施,由专人定期进行维护。并将所收集的水资源,用于灌溉。同时对于蓄水量较小的蓄水池,比如4号地块33 m3的蓄水池,可不进行防水处理,用于补给地下水。

收集后的雨水,可用于营造人工水景观、植物浇灌等。

2.2.3 收集量计算

根据绿地所在地水务局发布数据,绿地地表径流系数按照0.3进行计算,且近3年该城市最大降水量日平均值为68 mm,该项技术硬件设施设计最大集水量为489 m3。结合上述数据,按照公式(1)对收集量进行计算。

公式(1)中V为收集量,S代表汇水面积,r代表径流系数。

2.2.4 技术运用措施

雨水收集利用措施的实际运用需要考虑到管理因素、景观需求以及人为活动等。为解决实际问题,减少水资源消耗,发挥绿地的生态价值,本工程可采取如下技术运用措施。

一是雨水收集方面。在绿地内部,对裸土部分铺设卵石,以此形成汇水渠,对地表径流进行收集,解决景观需求,并为群众提供通行通道。通过管道引流和過滤,将周边道路的地表径流汇集到雨水收集范围内,并在附近植物较多的区域铺设卵石渠,防止树木栽植过深产生积水现象。同时,在蓄水井口附近,可栽植高度较低的植物,应用人造石,设立花架等方法进行保护。

二是雨水利用方式。对于靠近管理班点,由于电源以及便于管理,可采用潜水泵直接抽水的方式,对植物进行灌溉。对于距离群众活动区域较近的地块,可使用人工抽水或储水罐的形式,设立相关基础设施,不仅方便群众锻炼,还可完成取水。对于地上部分的沉砂池、截污网,可建设景观墙、人工景观或座椅等设施进行美化。对于雨水容量较小的四号地块,可直接采取地下水补给的形式进行利用。

2.2.5 效果分析

根据该绿地雨水容量可预估,1次约为30 mm的降水量便可将所有蓄水设施集满,实际需水量应在500 m3左右。不仅能够减轻绿地附近道路的排洪压力,还能为绿地增加涵养水源的能力。该城市年均降水量在600 mm左右,不考虑蒸发的情况下,每降水30 mm便可收集500 m3,从理论角度分析,该绿地可收集雨水10 000 m3,能够供应总体水资源消耗的50%,但实际应用受外界环境影响因素较多,但可保守估计在30%左右,即节约6 000 m3水资源。按照价格3~5元/ m3,仅在水资源方面,便可节约18 000~30 000元左右(理论值为30 000~50 000元)。

根据上述分析,仅17200 m2的绿地便可每年节水6 000 m3左右,若将此项技术推广应用,每年至少可节约上百万立方米水资源,这便减轻了自来水方面的资金投入,同时通过美观设施的建设,不会对风景园林绿化工程的美观性造成影响。

2.3 应用节水灌溉技术

为进一步节约水资源消耗,可采用节水灌溉技术。灌溉是绿地养护的内容,虽然雨水收集技术在一定程度上可节约30%~50%的自来水消耗,为绿地养护水资源进行了“开源”,但为最大限度提高水资源节约量,应采用节水灌溉技术进行“节流”。该绿地面积为17 200 m2,年灌溉用水量2 1240 t,且绿地范围内植物种类丰富,数量较多,若采用传统的大水漫灌技术极易造成大量水资源的浪费。即便通过雨水收集技术降低了水资源消耗,但仍然有15000t左右的水资源需要通过自来水进行补充,不仅会挤压周边居民日常用水,还会增加绿地养护的资金压力。因此,应用节水灌溉技术极为重要。具体而言,可采用喷灌、微灌技术进行灌溉。喷灌技术指的是在绿地中设置水泵,管道系统。使用水泵将水资源输送至高度较高的管道系统中,利用管道中水资源的重力势能(高度落差),给予管道内水资源一定压力,使其通过管道表面的孔位,以喷雾或小水滴的形式进行降落。此种方法可极大程度上降低水资源消耗,且管理人员可根据管道长度,合理设置管道直径,以此增加管道内压力,调整喷灌速度。微灌技术指的是在绿地中设置管道系统,将管道系统延伸至不同植物的顶端,并在管道表面安装灌水器,以此将水资源均匀地输送至植物附近,对植物附近土壤进行灌溉,是当前较为成熟的灌溉技术,灌水利用率可达到90%,而且还能和施肥相结合,最大限度减少营养成分的流失,提高肥料的利用率,降低绿地养护的肥料成本。

此外,为降低灌溉过程中产生的人力成本,可采用自动化技术,在节水灌溉设备中安装信息化管理系统,以此提高灌溉效率。

根据《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2018中的4.0.1条款可得知,节水灌溉工程投入实施后,单位面积用水量至少相较于建成前节约20%,但实际应用中,部分设备性能较为优异,可达到30%~40%。按照30%进行计算,未采用节水灌溉技术前,该绿地灌溉年用水量为21 240 t,使用节水灌溉技术后,保守预估年灌溉用水量在14 800 t左右,节约了6 000余 t,节约资金约为18 000~30 000元。将节水灌溉技术和雨水收集技术联合使用,至少可节省水资源消耗60%,仅水资源方面便可节约资金36 000~60 000元左右。

2.4 节约型修剪技术

植物修剪是绿地养护中的关键环节,合理的植物修剪可有效增加绿地的美观程度[1]。植物在进行光合作用时,会伴随着蒸腾作用加速植物的水资源消耗量,而蒸腾作用的强弱取决于植物枝叶的数量。因此,对植物多余枝叶进行修剪,不仅可以增强绿地的美观性,还能降低植物对于水资源的消耗。节约型修剪技术和常规修剪技术存在部分差异,是根据不同植物的种类、形态,在合适的时间内进行修剪。以上述绿地为例,其内部植物种类较多,数量较大,且多数为花卉、草坪、树木,结合当地气候条件可得知,冬季温度较低,树木花卉等植物处于枯萎状态,无蒸腾作用,消耗水资源较少。4-5月份为返青期,蒸腾作用处于持续加强趋势,因此,应将修剪时间确定为5月份左右,并在6月底前修剪完毕。具体修剪时间,应在上午10时左右进行,因此时隔夜露水完全蒸发,花卉植物较为干爽,有利于修剪机作业,修剪难度较低,效率较高。绿地中植物蒸腾作用所消耗的水资源无法进行具体计算,但根据蒸腾作用原理,合理的枝叶修剪可降低水资源消耗,因此有必要采取此项节约养护技术[2]。

2.5 节约型病虫害防治技术

绿地中植物数量较多、种类丰富,为病虫害高发区域,病虫害不仅阻碍植物生长,还会影响到植物美观性,甚至造成经济损失。因此,采取相关病虫害防治技术极为必要。传统绿地养护中,主要采取化学防治手段,在植物群落中喷施相关药剂,不仅会产生面积较大的环境污染,且长期使用化学药剂还会使得绿地中的病虫害产生抗体,只能以加大药量的形式进行防治,如此便增加了环境污染,增加了养护成本。因此,从该角度分析,采用节约型病虫害防治技术极为必要[3]。

管理人员可选择有针对性、低成本的防治措施,比如物理防治和生物防治技术。可在绿地中悬挂诱虫灯,吸引趋光性昆虫,再进行集中捕杀,采用有益性生物菌治疗相关病害,或在绿地中释放寄生蜂或鸟类,杀灭常见的小蠹虫、天牛等虫害。但物理防治、生物防治的效果不佳,在绿地中植物病虫害较为严重时,合理采用化学防治手段极为重要,但考虑到化学防治的危险性和喷施过程中的人工成本,管理人员可以在绿地中推廣植保无人机的使用,利用无人机远程喷施化学药剂。植保无人机的飞行速度可达5 m/s,且药物喷施方向为从上至下,整体喷施较为均匀,药剂利用率较高,可节省部分药物成本。此外,植保无人机的喷施效率较高,对于17200 m2的绿地,约10 min便可结束喷施,这便节省了病虫害防治的人工成本[4]。

2.6 及时修复受损植物

绿地养护过程中,内部植物受外界环境因素和人为因素影响,不可避免地会发生损坏。工作人员处理损坏植物时,应遵循快速抢救、及时更换的原则,放弃“立地成景”的追求。对于人为损坏的植物,应通过监控和相关执法部门对相关人员依法进行追偿,减少修复受损植物的成本。对于绿地中老化程度较高的树种、草坪,可及时进行更换,防止老化植物消耗过多的水资源[5]。

3 结语

综上所述,当前我国正处于经济转型的重要时期,各行业均秉持着可持续发展理念,节约型养护技术可显著减少风景园林工程运营养护所消耗的资金、物力、人力,减少地方财政支出,因此,为充分发挥风景园林工程的生态价值,采用节约型养护技术尤为重要。本文依托于某实际绿地,探讨了雨水收集利用技术、节水灌溉技术、修剪技术等典型节约型养护技术的应用,相关人员可从上述入手,降低风景园林工程养护中的资源消耗和资金浪费。

参考文献

[1] 尹向培.节约型养护技术在风景园林绿化中的综合应用探析[J].南方农业,2022,16(24):62-64.

[2] 马菁.浅谈节约型城市园林绿化养护[J].南方农业,2021,15(32):76-77+80.

[3] 景华军.节约型园林绿化养护技术探讨[J].智慧农业导刊,2021,1(19):59-61.

[4] 姜苏英.城市园林绿化节约养护的技术实践[J].南方农业,2021,15(24):67-68.

[5] 刘桂苹.城市园林绿化节约养护的技术实践[J].现代园艺,2021,44(5):200-202.