清晰的重要性:大足宝顶石刻中的“中楣风格”

图 文/尹丹 by Yin Dan

(四川美术学院教授)

中楣是古希腊神庙柱子之上的水平横向建筑结构,雕塑家们会在这里安排密密麻麻的浮雕,以此填补空白。心理学家认为这是克服“空白恐惧”的体现。或许源于早期文艺复兴画家们对于古典浮雕的模仿,在后来的古典主义绘画中,主要人物往往也会被安排在横向展开的平面上,就像是建筑上的中楣装饰一般。例如马萨乔的《纳税钱》与达维特的《贺拉斯三兄弟宣誓》,其故事中的主要人物的处理方式即是如此,属于典型的“中楣风格”。

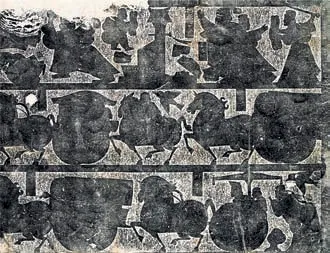

图1 大足 宝顶 柳本尊行化实事迹图

有意思的是,在著名的重庆大足宝顶石刻中也可以看到极为普遍的中楣风格。从“柳本尊行化事迹图”“地狱变相图”到“父母恩重经变相”,再到“释迦涅槃圣迹图”“护法神龛第2 号”,工匠们有意地将众多的人物安排在横向雕凿的水平分区上,这也成为大足宝顶石刻中非常具有代表性的视觉特征。从情节上讲,相邻的雕像/组像之间往往没有太紧密的动作关联,而是列队的方式将它们“一”字排开。例如“柳本尊行化事迹图”这面山崖,在构图上被安排为四层,最顶层在一个个圆龛里雕凿了“五佛四菩萨”,居中为密宗的信仰核心毗卢遮那佛。往下的第二层便是表达“柳本尊十炼”的题材。第三层为柳本尊的诸多信奉者们(柳本尊名柳居直,唐代四川的密宗修行者,专持大轮五部密咒,后修成正果。南宋的赵智凤也是他的信奉者,所以就在大足宝顶主持雕凿了他的一系列事迹)。最下面一层的“十大明王”还没做完,但基本的雏形已经清晰地显现。在最具戏剧性的“柳本尊十炼”一层,南宋的工匠们栩栩如生地刻画出柳本尊的一系列苦修行为:炼指、立雪、炼踝、剜眼、割耳、炼心、炼顶、舍臂、炼阴、炼膝。这十个故事虽然一并构成了柳本尊的苦修事迹系谱,但它们相互之间却是独立的,每一个故事保持自身的完整性。

图2 和平祭坛 古罗马 奥古斯都时代

图3 慷慨的馈赠 君士坦丁凯旋门北面浮雕局部312-315年

同为中楣风格的古罗马和平祭坛(奥古斯都时代)中,工匠们会有意地让每一个人物之间发生动作联系,比如说人物形象会前后交错、遮挡,让小孩子手拉着父母,或者一个人与另一个人进行着眼神交流。到了罗马晚期,君士坦丁凯旋门北面上的中楣风格浮雕虽然借鉴了和平祭坛的构图方式,但它的写实性较之有了很大的衰退,艺术史上曾独断地将其称之为“形式的衰落”。尽管这些人物形象也是按照前后遮挡的关系出现,但似乎呆板而显得千篇一律,缺乏联系,只是共同望向居中的君士坦丁大帝。此种雕刻方式的用意也很明确,君主的形象(他的雕像为单独雕刻并嵌进群像中,现已破损不见)被清晰地凸显出来,其他的人物被有意弱化。胜利祭坛的一层“中楣”在此被整齐地切成了两层“中楣”,人物很清晰地被放到了上下两层空间之中。但中间君士坦丁大帝的独立性仍然被保留了下来,他与底座成为一个整体并跨越了上下两层空间。有意思的是,柳本尊主尊像与“慷慨的馈赠”组像在空间结构上是如此的相似。前者也是将群像安排在水平展开的“中楣”上,中间的柳本尊主尊做得十分巨大,在视觉上的高度刚好跨越了上下两层,以表明这两层造像皆直接隶属于柳本尊的意义范畴。两地工匠因表意诉求的类似而殊途同归地选择了类似的图式。

大足“中楣风格”中这种列队般的、形象独立的造像方式,在我看来仍是类似于“罗马晚期—中世纪艺术”的表达方式。对于赵智凤来说,最为看重的是雕像是否可以清晰地向信徒进行意义传达,宗教形象、宗教情节是否具备识别度,而非呈现一个现实场景与真实空间。相邻人像/组像之间发生太多动作上的联系,或许反倒会影响人物图解的清晰性。此外,将同类型的雕像安排在同一个“中楣”上,几个“中楣”上下叠加,信众一目了然,不会存在读图上的障碍。同样殊途同归的是,艺术史家潘诺夫斯基在阐述中世纪哥特式建筑时,曾明确地用“清晰阐明(Manifest)”来表述这一时期经院哲学的神学诉求及与之相关宗教艺术的视觉结构特征。

大足宝顶的中楣风格实在是太有代表性了,其突出的面貌,这在全国保留下来的古代石窟里面也是非常罕见的。它出自于南宋赵智凤的整体性规划,清晰地体现出他的规划理念。我试着从知觉心理学的角度对大足宝顶的这一图式进行讨论。贡布里希在《秩序感》一书中对装饰艺术有一个非常重要的观点,即人们按照框定饰面(framing field)、运用母题填充、联结(linking)的大致步骤来进行秩序感营造。从这个思路来看,宝顶的工匠们将此处的山崖按题材划分出几层水平浮雕带(即我所说的中楣),这便是贡布里希所谓的框定饰面的步骤,其基本目的仍在于营造如此庞杂的佛教母题时能够保持视觉上的秩序感。每一层的划分以题材为依据,上面已经较为清晰地做了介绍。实际上,这样的视觉方式在中国古代早已有之,尤其让人印象深刻的是汉代画像石、画像砖对图像的预先框定。类似“中楣”这般横向展开的图像处理方式在中国也较为常见(如武梁祠画像)。所谓母题填充,在此体现为与密宗信仰有关的各种母题,如毗卢遮那佛、柳本尊、十明王等等。至于联结方式,和古帕特农神庙中楣、罗马的和平祭坛不同,它的每一个宗教母题往往都是单独存在的,它们之间的联系并不明显,各自保持其独立性,而前者依靠现实场景的客观性加以联结。此内容上文已有详述,再次不再赘述。

图4 武梁祠 画像拓片(局部)山东

图5 大足 宝顶山 护法神龛

图6 大足 宝顶山 卧佛 南宋

图7 安岳卧佛 唐代

再来看宝顶的护法神龛,也很符合中楣风格的特征,菩萨、明王、天王都呈“一”字排开。我还是愿意从视觉秩序的角度来思考这个问题,正如里格尔所说:“任何能将熊牙串成项链的人,也同样能运用凹刻的线条。”言下之意,平直展开的“线”本身就是一个颇具秩序感的几何形。宝顶的涅槃佛像也是如此,下面一排形象,上面一排,中间是近乎平面化的涅槃像。有意思的是,如果通过我做出来的辅助线(三个横向“中楣”)来理解大足卧佛的构图方式,会发现它和与之地理位置上相毗邻的安岳唐代卧佛涅槃像极为类似。如果说大足的工匠们参考了唐代安岳卧佛的构图,丝毫不会让人觉得惊讶。

从某种意义上说,视知觉的秩序感可以理解为视觉清晰性,它和视觉的混乱、混沌感毫无疑问是相悖的。或许正由于大足宝顶纳入了太多的视觉元素,赵智凤因此大规模地采用中楣风格来缓解有可能出现的混乱感。从某种意义上说,视知觉对于清晰性的追求与佛教语义的清晰性诉求又是同构的,后者体现出在认知层面对于混乱感的抵抗。即:需要让信众尽量快速、清晰地把握主要故事情节,得到这方面的教育。