大豆生产者补贴政策对农户种植结构调整的影响

——基于微观数据的考量

周 杨,邵喜武,吴佩蓉

(1.济宁学院儒商学院,山东 济宁 273115;2.吉林农业大学经济管理学院,长春 130118)

1 引言

新世纪以来,我国粮食产量实现了“十二连增”。然而,在这一喜人的成绩背后,粮食生产却出现了阶段性供给冗余与结构性失衡并存的局面[1]。大豆作为重要的油料与蛋白来源作物,其产量与三大主粮作物相比发展十分缓慢,甚至在2010年大豆生产份额开始逐年减少。开始时,人们普遍认为大量的进口抑制了农民种植积极性,导致生产滑坡。之后人们意识到造成这种局面的根本原因是比较效益更高的稻谷和玉米替代了大豆的种植面积[2]。为提振大豆产量,2017年国家对东北地区进行了新一轮的大豆收储制度改革,即由大豆目标价格政策改为实施与玉米相同的生产者补贴政策,通过高于玉米补贴标准的方式提高农民种豆的比较收益,并强调“新的补贴制度将会进一步助力国产大豆种植面积提升,同时引导玉米种植面积调减”。从政策构想与设计上而言,其政策初衷更多地表现为扩大大豆面积、减少玉米面积的种植结构调整。2019年,中央提出要推行大豆振兴计划,而“扩面”则是其中的重要目标;2019—2023年,连续5年的中央一号文件均强调要坚持并完善大豆生产者补贴政策。因此,本文以大豆生产者补贴政策为研究对象,考察该政策是否实现种植结构调整目标,以期为完善大豆生产者补贴政策、实现大豆振兴计划提供经验借鉴。

关于粮食政策影响农户生产行为的问题,统一观点是,随着市场经济的不断深化,理性农户会对不同粮食政策进行比较,选择投资回报率较高的作物进行种植。王娜等[3]考察了价格支持政策对不同粮食作物生产面积的影响,结果表明,由于作物自身禀赋的不同,价格支持政策下不同粮食作物的种植利润大相径庭,不同粮食生产面积对政策的敏感度也不相同,由高到低依次为:玉米、稻谷、小麦和大豆;刘宏曼等[4]同样认为过去的种植决策是影响豆农生产行为的重要因素,而“临储”政策的实施对农户生产行为的影响并不明显;临时收储政策改为目标价格政策后,由于减少了政策补贴的中间损耗,豆农的预期收益得到显著提高,大豆种植面积在政策实施初年扩大11.40%,但终究由于目标价格设置不合理和缺乏与玉米明确的比价关系抑制了豆农的种豆积极性,目标价格政策实施次年的大豆播种面积显著减少20.50%[5]。具体到生产者补贴政策的研究中,虽然玉米生产者补贴政策的实施效果好于预期,总产量下降,价格持续上涨,非优势产区玉米种植面积相对调减。但是,农户售粮进度变缓、农户政策预期发生变化,使生产者收入持续波动[6];从2017—2018年生产者补贴的发放情况来看,通过大豆补贴金额高于玉米的方式,在一定程度上可引导农户调减玉米、增种大豆,但具有一定局限性,若要维持或进一步促进种植结构调整,需持续提高大豆生产者补贴标准。一旦放缓或停止政策干预,种植结构将可能出现反复,甚至反弹[7];周杨等[8]研究已印证这一观点,大豆生产者补贴政策实施初年,大豆种植比重增加6.50%,但受限于路径依赖、补贴错位、地租的不合理增长以及大豆、玉米相对价格不理想等问题,虽然2018年补贴额度进一步提高,但大豆种植比重并未相应改善。然而,使用宏观面板数据的分析虽然能从整体上回答大豆生产者补贴政策改革对农户生产行为影响的结果,但生产者补贴政策对种植结构调整的作用机制是发生于“农户间”和“农户内”,宏观层面的数据无法客观衡量在政策冲击下农户的真实反应,不同初始条件、不同生产规模农户,受政策的影响有何不同?想要完整地回答大豆生产者补贴政策改革对农户生产行为的影响,还需要采用微观层面的数据进行分析和讨论。

鉴于此,本文利用微观数据从以下几个方面进行拓展和延伸:(1)将工具变量法(IV)和分位数回归模型(QR)相结合,考察政策改革与种植结构调整的因果效应,可避免政策作为解释变量时产生的内生性问题;(2)进一步考察了在政策影响下不同初始条件、不同规模农户的种植结构变化,可以更全面、完整、深刻地认识收储改革的影响。相对于普通农户,规模经营户由于专业性强、规模大等特点,对政策的敏感性更强。在面对收储改革时,其反应与普通农户可能有所不同。

2 制度背景:大豆“目标价格”到“生产者补贴”的演变

2000年,大豆每公顷净利润为629.25 元,与水稻水平相当,是玉米的1.28倍,小麦净利润为负值;到了“目标价格”实施前夕,即2014年,我国大豆每公顷净利润已跌至-385.50元,而水稻、小麦和玉米每公顷净利润则分别为3 072.45、1 317.45 和1 227.30 元,大豆种植毫无比较优势。在如此严峻的国内外形势下,为稳定大豆产量、提高豆农收入、保障粮食及产业安全,2014年国家开始在东北四省区开展大豆“目标价格”试点。用“目标价格”制度替代“临时收储”政策,提前了执行价格的公布时间,降低了政府的库存压力,改变过去“进多出少”的状况,有效缓解“三高”局面;消除政策干预对于市场的扭曲作用,市场价格导向作用得到激活,农民能更大程度参与到市场中,一时间大豆产量和生产面积得到明显提升[9]。

然而,目标价格制度的实施仍无法改变因生产要素错配而导致的大豆、玉米种植结构失衡问题。2014—2016年,大豆生产面积增加50.10万公顷,而玉米却增加118.08万公顷。2016年,中央农村工作会议提出要推进农业供给侧结构性改革,围绕“三去一降一补”的思路,优化农业内部生产结构。从形势上看,适度调减玉米、增加大豆生产成为了亟待解决的重要问题。为进一步优化大豆、玉米种植结构,2017年3月我国大豆改行与玉米相同的生产者补贴政策,具体内容为:每年6月前,农户进行大豆播种面积申报,6—8月进行审核和公示,补贴标准由各省级财政单位拟定(原则上大豆的补贴标准要高于玉米),并经省政府批准后于9月底前兑付给大豆种植户,经调研发现,补贴资金均在每年10—11月初才会到达农户手中。

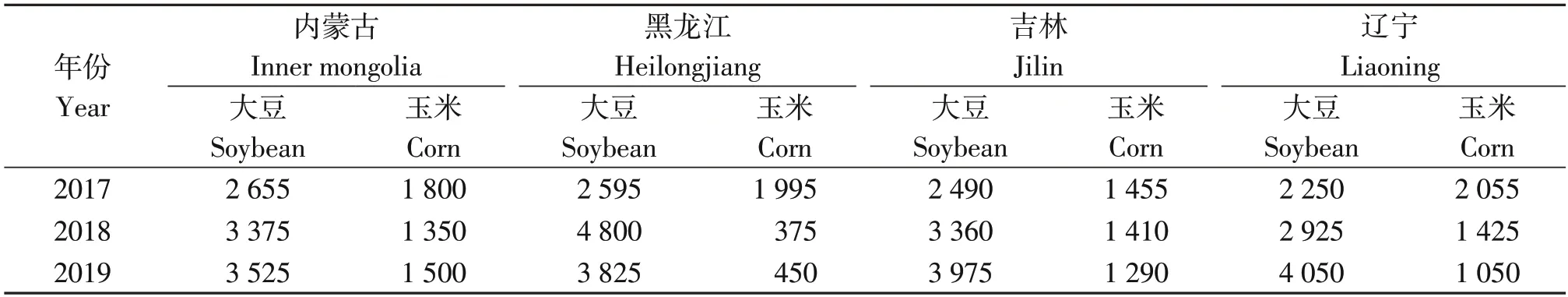

目标价格制度与生产者补贴的共同之处在于:两者本质上均属于价补分离政策,且均与当期的生产面积挂钩。不同之处在于:首先补贴方式,目标价格制度采取的是差价补贴的方式,当市场价格低于目标价格时,将差额补贴给农户;而生产者补贴政策采取的是按照面积固定补贴方式,在同一政策下,通过远高于玉米的补贴标准(见表1),提高农户的种豆意愿,更有利于调整大豆、玉米的种植结构[10]。其次在执行价格公布时间方面,目标价格的标准虽在每年4—5月公布,但具体补贴标准还需在事后的销售环节才能确定下来,通过反周期调节的方式避免了由于可能的价格下跌带来的生产滑坡;而生产者补贴标准在播种之前便能够确定,与市场价格无关,通过政策导向作用提高农户的种植意愿。

表1 生产者补贴标准Table 1 Producer subsidy standards单位:元/公顷

3 数据来源与模型构建

3.1 数据来源与描述性统计分析

本文数据主要来源于2019年7—11月和2020年9—11月在吉林和黑龙江开展的实地调研。东北三省一区是我国大豆的主产区,也是生产者补贴政策实施地区。吉林、黑龙江大豆产量和面积占四省区比重在80%左右,在生产者补贴政策实施后,吉林2017和2018年大豆种植面积较2016年分别增加17.43% 和48.90%,黑龙江分别增加15.90% 和10.70%。

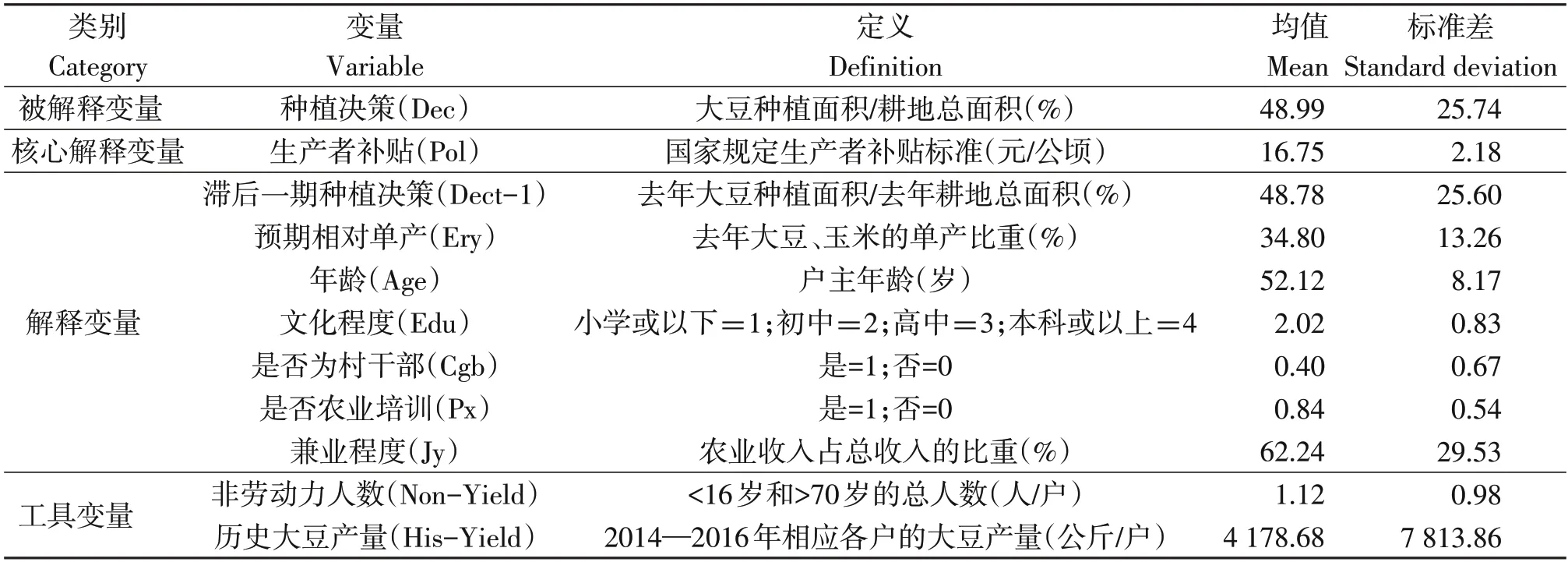

调研地区共涉及12 个乡镇21 个行政村,每个行政村抽取约12 户农民开展问卷调查。为了确保数据的准确性,项目组事先对调研人员进行专题培训,并建立相应的考核机制。通过农户回忆、电话回访等方式,最终搜集到包含2018—2020年农户生产相关数据的问卷229 份,刨除数据缺失和存在偏差的问卷,有效问卷214 份,有效率为93.45%。具体的样本分布情况如表2所示。变量描述性统计分析如表3所示:

表3 各变量的含义与描述性统计分析Table 3 Meaning and descriptive statistical analysis of each variable

3.2 模型设定与指标选取

工具变量分位数回归模型(IVQR)。传统的计量模型可以分为条件均值模型和条件波动率模型,前者反映的是条件分布的集中形式,后者反映的是条件分布的分散形式。分位数回归模型可以囊括条件分布的集中和分散两种形式,以整体的模式考察自变量和因变量的关系。相较于最小二乘法对均值的回归,分位数回归模型可以获得除均值外更多因变量分布信息,进而可以考察自变量对因变量不同分布的影响差异,从而使估计结果更加稳健可靠[11]。然而,该研究难点依然是如何剥离其他因素对农户生产行为的影响,分位数回归模型在解决内生性问题方面有所欠缺。为此,V.Chernozhukov 和C.Hansen[12]在分位数回归模型的基础上构建了工具变量估计方法,即本研究使用的工具变量分位数回归模型,成为国内外学者在不同领域构建分位数回归模型方法的常用工具。分位数的函数形式为:

式(1)中,Q(·)为分位数方程且为关于τ的严格递增函数,X和Y分别为解释变量和被解释变量,a和β为待估参数。由于存在内生性问题,分位数的估计结果可能有偏,引入工具变量(Z)后的目标函数定义为:

式(2)中,ωj为权重,控制J个分位数τ在估计时的影响,γ为待估参数。

本文选择的被解释变量为大豆种植比重(即农户大豆生产面积与耕地总面积的比值)。核心解释变量为大豆生产者补贴政策(Pol),主要选取政府在2018—2020年公布的生产者补贴标准。控制变量主要包括:过去的种植决策(Dect-1)和与主要竞争作物的相对预期单产(Ery);其次是农户及家庭特征,主要包括:①性别(Sex)。已有研究者对性别这一影响变量说法不一,有学者认为男性受政策补贴的影响要显著高于女性,因此有理由相信男性会更倾向于调整生产行为,而有学者则不然,认为女性往往对作物质量要求更高,调整种植结构和提高生产要素配置水平的可能性更大。但在本研究的实地调研中发现,家庭农业的生产决策者往往是男性,因此将性别这一变量进行剔除;① 决策者年龄(Age)。年龄越大,其传统的思维愈发根深蒂固,越不易接受新鲜事物,生产路径的依赖性更强,调整农业生产行为的可能性就越低;②受教育程度(Edu)。受教育程度越高的农户,其对大豆生产者补贴政策福利效应的认知也越强,更倾向于调整农业生产行为;③是否为村干部(Cgb)和是否接受过农业培训(Px)。根据问卷内容将这两个变量定义为“1=是,0=否”;最后是兼业化程度(Jy)。用农业收入占家庭总收入的比重表示。本研究认为随着兼业化程度的提高,其务农的机会成本也会提高,在政策的影响下改善种植结构和提高生产要素配置水平的积极性将会降低。

工具变量主要包括两项:①非劳动力人数(Non-Lab)。该变量主要是指农户家庭成员中大于70岁和小于16 岁的成员人数。农户非劳动力人数不参与农业生产,但农户的农业生产决策者会考虑他们的生活消费等,也就是说,生产者补贴额度对生产行为的激励作用与非劳动力人数相关。虽然不是直接对农业生产产生作用,但是间接影响农业生产情况。由于农户家庭的非劳动力人数和生产者补贴额度相关,而与农业生产无直接关系,该变量常以工具变量的方式用于解释农业政策与农业生产之间的关系[13]。因此,本研究选用这一变量作为主要的工具变量,来识别大豆生产者补贴政策与农户生产行为关系。②历史大豆产量(His-Yield)。为了对政策影响下的农户生产行为进一步分析,本研究在做稳健性检验时选用历史大豆产量作为工具变量。历史大豆产量和当前生产者补贴额、农户生产行为没有直接关系,但是农户可以通过历史大豆产量对未来的种植收益进行预期,从而调整其生产行为,由此导致种植结构受到间接影响。G.Jeremy 等[14]使用油籽的历史产量作为工具变量,选用2SLS 模型来分析美国的补贴对油籽产量的影响。Borowiecki.Karol jan[15]也验证了该工具变量的合理性,认为历史产量对当期的产出没有影响,但却能够影响政策的制定。因此,本研究选用该变量来检验大豆生产者补贴政策改革和农户生产行为的关系。由于本章节所使用的数据区间2018—2020年,因此,此处选用2014—2016年(大豆生产者补贴政策改革前)对应该户的大豆历史产量为工具变量,即2014年对应2018年小麦历史产量,以此类推,单位为公斤/户。

4 实证分析

4.1 生产者补贴政策对种植结构调整的影响

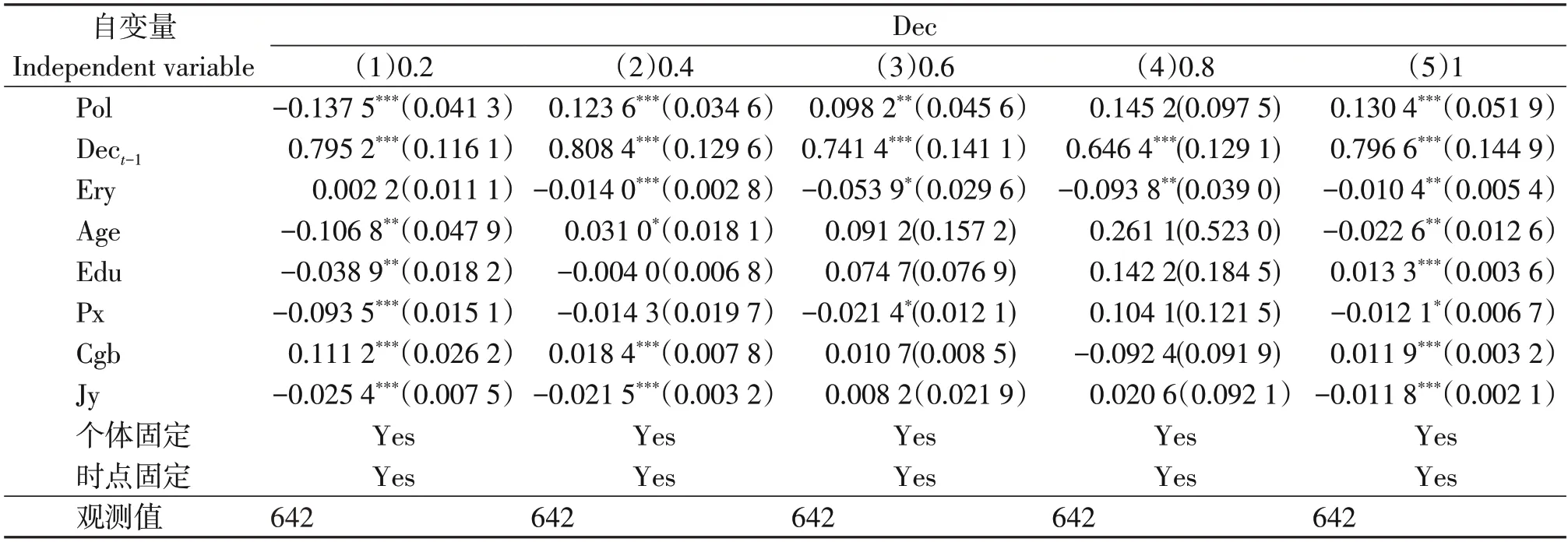

为了检验大豆生产者补贴政策改革是否促进种植结构调整,并考察在不同初始条件下政策效果是否存在异质性,本文构建工具变量分位数回归模型进行估计。在使用工具变量进行估计之前,需要进行“弱工具变量检验”。一般地,弱工具变量由于包含内生变量的信息较少,所以往往很难收敛到参数的真实值。因此,使用“Kleibergen-Paap Wald F 统计量”对大豆历史产量这一工具变量进行检验,结果表明,Kleibergen-Paap Wald F 统计量的值为22.08,大于10% Stock-Yogo统计水平上的临界值,该工具变量拒绝了“弱工具变量”的原假设。此外,该工具变量也通过Kleibergen-Paap rk IM 统计量检验和Hansen J统计量检验,不存在“不可识别”和“过渡识别”的问题。表4为大豆生产者补贴政策影响种植结构的估计结果,遵循分位数回归模型的思想,将种植结构根据0.2、0.4、0.6 和0.8 等4 个分位点分成5 个段位进行估计,即5种初始条件,分位点为1时是基于全样本进行回归。

表4 大豆生产者补贴政策对种植结构调整的影响Table 4 Effects of soybean producer subsidy policies on planting structure adjustment

由表4中全样本的回归结果可知,大豆生产者补贴政策的系数值为0.130 4,并在1%的显著性水平下显著,即样本内大豆生产者补贴政策改革促进了农户种植结构调整。然而,大豆生产者补贴政策改革对农户种植结构调整的促进作用在不同分位点上具有较大差异。大豆生产者补贴政策仅在0.4和0.6的分位点上对农户种植结构调整具有明显的促进作用,并未激发0.2和0.8分位点处农户调整种植结构的意愿。尤其是分位点为0.2时,政策的效果竟显著为负,即原本农户家庭种植大豆的比重越低,生产者补贴政策改革越不利于激发该家庭增种大豆的积极性。究其原因,在前往吉林省双辽市的调研中可窥知。吉林省地处黄金玉米带,是我国重要的玉米主产区之一,除个别地区外,几乎所有的县市均以种植玉米为主,双辽市便为其中之一。通过调研了解,在大豆生产者补贴政策改革初年,由于大豆与玉米的比较收益显著增加,农户的确增加了种植大豆的积极性,但在2019年和2020年的跟踪调研中发现,农户大豆的种植比重均没有政策改革初年高,而缺乏销路是其中的主要问题,在双辽市调研的29份有效问卷中,有24份将“无人来收”作为影响其改种大豆最主要的因素,占比高达82.76%。那么原本种植大豆比重较高农户是否因没有缺乏销路的担忧从而增加大豆种植比重呢?答案是否定的。从表4(4)的结果可以看出,当分位点为0.8 时,政策的系数值为0.145 2,但并不显著,即大豆生产者补贴政策对原本种植大豆比重较高的农户家庭进一步促进其扩种大豆的效果极其有限。调研中发现,当问及“若是大豆的补贴标准进一步提高,您是否愿意放弃其他作物的种植,全部种大豆时?”鲜有农户回答“愿意”,214份有效问卷中,有183份不愿意“全部种植大豆”,占比高达85.51%。导致出现这一结果最主要的原因是,由于大豆的相对单产较低,考虑到风险和收益的双重因素,大多农户均不愿“将鸡蛋放在同一个篮子中”,当然,还有一部分原因在于需要种植其他作物用于家庭必需消费。相对而言,大豆生产者补贴政策实施后,大豆种植比重处在中位的农户更倾向于增加一定比例的大豆种植。分位点为0.4和0.6时,政策的系数值分别为0.123 6 和0.098 2,并分别在1%和5%的显著性水平下显著。这些农户便是政策得以发挥积极种植结构调整效应的核心力量。

4.2 稳健性检验

本文通过更换工具变量和样本分组来进一步对估计结果进行稳健性检验。首先,使用历史大豆产量作为工具变量,替代前文所使用的农户家庭中的非劳动力人数;其次,将样本中黑龙江和吉林分别回归进一步检验结果。为了与前文分位数回归模型的分析对应,依然按照0.2、0.4、0.6和0.8等4个分位点分成5个段位进行估计。

(1)更换工具变量再检验。由结果可知,全样本中,政策效应的系数值为0.184 1,且在1%的显著性水平下显著,与前文的计量结果相一致,大豆生产者补贴政策改革的确能够促进农户种植结构调整。从各分位点的结果来看,仍然只有当分位点在0.4 和0.8 时,政策能够发挥积极的种植结构调整效应。因此,前文中关于政策与农户种植结构调整的估计结果是稳健的。

(2)样本分组后再检验。由结果可知,不论是黑龙江还是吉林,大豆生产者补贴政策改革均能够在不同程度上促进农户种植结构调整。在进行分位数回归后,也仅能对分位点为0.4和0.6时的农户产生积极的种植结构调整效应,与前文保持一致,增强了实证结果的稳健性。并且,黑龙江和吉林相比较而言,黑龙江农户在政策的影响下调整种植结构的程度更大。

5 异质性分析:生产者补贴政策改革对不同规模农户生产行为的影响

为了追求利益最大化,农户往往会调整从事农业生产的要素配置、必要劳动时间和土地经营规模,然而这种人为改变禀赋特征的调整在外部政策刺激下往往引致农户生产行为差异。在家庭经营制度确立之初,我国所有的农户都是小农户,本质上并无太大差别,但随着工业化和城镇化的推进,小农户逐渐沿着两条路径不断分化[16]。其中一条路径是大多数农户开始出现兼业化,农业生产逐渐呈现离农化;另一条路径则是在政府和市场的推动下,少数农户的土地开始流转和集中,逐渐形成规模经营特征。选择不同规模主体进行研究的原因还包括:第一,大豆生产者补贴政策的政策设计初衷是其与农户的种植面积挂钩,能通过补贴来刺激生产,促进农户的生产积极性。因此,通过基于不同规模主体的视角来评估大豆生产者补贴政策对农业生产行为的影响,主要考察其是否完成政策设计的初衷;第二,通过将所有样本分成不同组别,有利于更清楚地分析大豆生产者补贴政策对不同规模农户的作用;第三,已有研究表明粮食收储制度的改革对不同规模农户的生产行为会产生不同影响,如阮荣平的研究表明,玉米收储制度改革能够对普通农户调整种植结构产生积极影响,而对新型经营主体效果不佳[17]。前文已经分析了生产者补贴政策改革对农户生产行为的影响。然而,生产者补贴政策是否对不同规模主体的农业生产行为起到了不同的作用?是推动还是抑制?目前的大豆生产者补贴政策对哪种经营规模的作用更为明显?这一部分将重点考察大豆生产者补贴政策冲击下规模主体异质性在农业生产行为中的逻辑,尤其是普通农户和规模经营户在种植结构上的行为差异。

5.1 不同规模农户的描述性统计分析

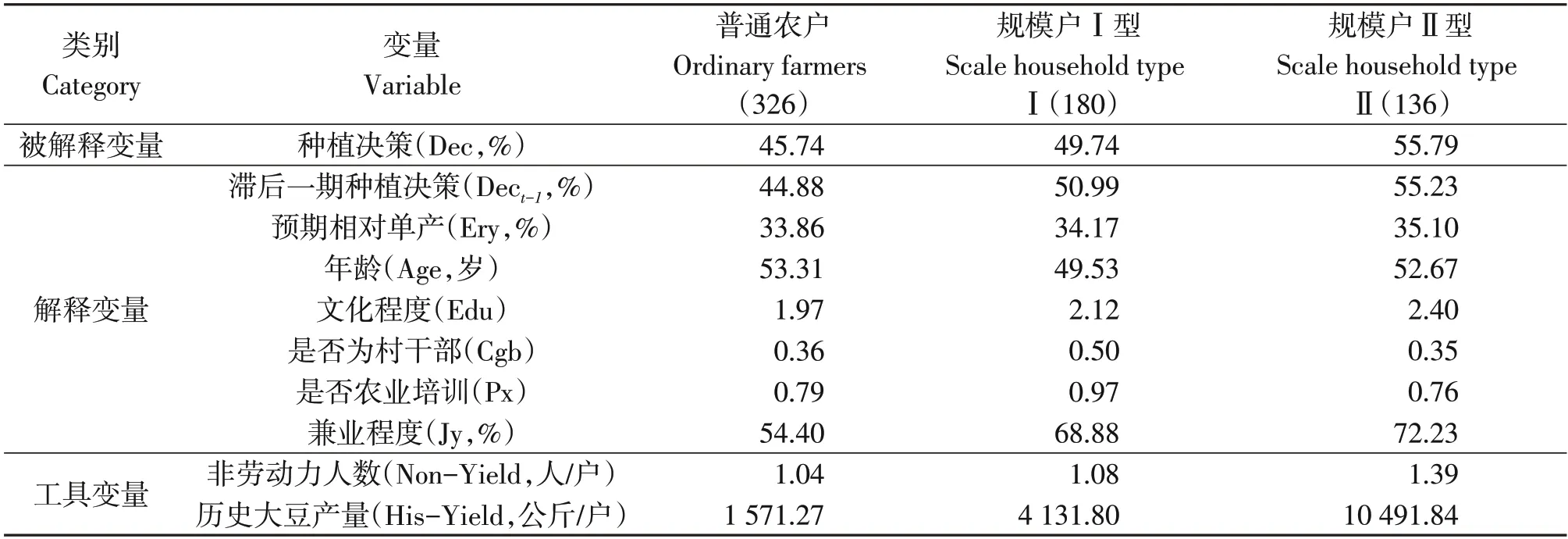

参考《新型经营主体的统计标准》中家庭农场的申报标准和第三次全国农业普查关于规模化的界定,以3.33公顷和6.67公顷为阈值,将农户分为普通农户、规模户Ⅰ型和规模户Ⅱ型,即耕地总面积在3.33公顷及以下为普通农户、3.33—6.67公顷为规模户Ⅰ型、6.67公顷以上为规模户Ⅱ型。表5描绘了不同规模农户的样本特征,从中可以看出,不同类型农户的年龄相差无几,均在50岁左右,规模户Ⅰ型农场主的平均年龄相较年轻,仅为49.53岁,而普通农户的平均年龄相对较长,为53.31岁,具体的数据主要集中在40~70 岁之间,说明我国大豆生产主体以中老年为主;从受教育水平来看,初中以下学历的农户还是占据主导地位,我国豆农的文化水平仍然偏低,相较而言,规模经营户的受教育水平更高,尤其是随着土地规模的增大受教育程度也随之提高;从种植决策和滞后一期种植决策的均值来看,明显看出当期普通农户和规模户Ⅱ型的平均大豆种植比重相较滞后一期有所增长,而规模户Ⅰ型则有微弱下降;而相对预期单产则随着规模的增加而提高。

表5 不同规模农户样本基本特征Table 5 Basic characteristics of farmer samples of different scales

5.2 生产者补贴政策对不同规模农户种植结构的影响

表6汇报了大豆生产者补贴政策影响不同规模农户种植结构调整的检验结果。由结果可知,3 种类型的农户无论是在影响程度还是在显著性水平方面均存在显著的异质性特征。普通农户和规模户Ⅰ型的政策效应系数值分别为0.273 9 和0.092 7,且分别在1%和5%的显著性水平下显著,即大豆生产者补贴政策仅能促进普通农户和规模户Ⅰ型调整种植结构,而对规模户Ⅱ型的效果不佳。并且从系数值本身来看,随着土地规模的扩大,政策调整种植结构的作用程度在减小。

表6 大豆生产者补贴政策对不同规模农户种植结构调整的影响Table 6 Effects of soybean producer subsidy policies on planting structure adjustment of different operating entities

规模经营户凭借土地规模大和经营动机长期化的特点理论上能够响应国家的号召调整种植结构,但实证结果并没能完全印证此观点,可能在于,首先,规模经营户未能发挥应有的规模效应。农业的规模化发展催生出农业生产的纵向分工,从种到收每一个环节均可以细化[18]。但现有的政策支持仅局限于生产要素投入方面,而对农艺各个环节的支持较少,不利于规模经营户发挥积极的规模效应;其次,成本刚性化和收益不稳定并存。样本中大多数的规模经营户均是通过土地流转获得相对大规模的土地,且劳动力不足决定要付出额外的雇工成本,逐年升高的地租和人工成本已成为规模经营户的刚性开支。然而,规模经营户的收益却得不到保障。在市场化改革后,大豆和玉米等粮食作物的价格在近几年波动剧烈,由于规模经营户的集约化程度相较普通农户高很多,因此其难以像普通农户一样有效地转移风险。调研了解到,自认为近三年经营收益受到大豆或玉米价格严重影响的规模经营户占比达80.77%。为了实现利润最大化,农户对风险的规避体现在生产产量相对更高的作物种植上,因此对增加大豆种植更为谨慎。

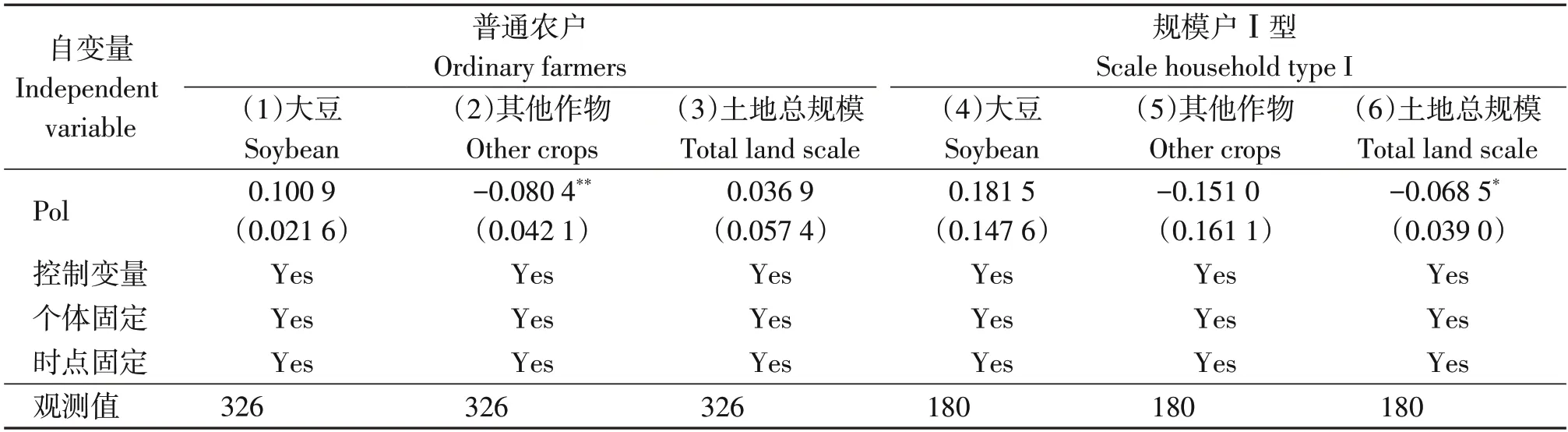

虽然大豆生产者补贴政策对规模户Ⅱ型调整种植结构的效果不佳,但仍然能够正向影响普通农户和规模户Ⅰ型的大豆种植比重。然而,从生产经营的角度看,大豆种植比重的增加,可能意味着两种结果;一是普通农户和规模户Ⅰ型调整种植结构,即不再种植其他作物,改种大豆;二是普通农户和规模户Ⅰ型减少总体经营规模,即减少种植总面积。为了考察可能的结果一,分别以大豆种植面积和其他作物种植面积作为被解释变量进行估计,结果显示,大豆生产者补贴政策显著增加普通农户大豆种植面积并减少他作物种植面积,调整种植结构,而该政策对规模户Ⅰ型调整作物的种植面积均无显著影响参见表7(1)、(2)、(4)、(5);为了考察可能的结果二,进一步估计大豆生产者补贴政策对普通农户和规模户Ⅰ型土地总规模的影响,结果发现,政策对规模户Ⅰ型土地总规模的影响显著为负参见表7(3)、(6),这意味着大豆生产者补贴政策对规模户Ⅰ型的影响不是促使其调整种植结构,而是减少其土地总规模。这一结果表明,生产者补贴政策改革很可能制约了规模户Ⅰ型规模化水平的提升。

表7 大豆生产者补贴政策对不同规模农户种植结构和总规模的影响Table 7 Effects of soybean producer subsidy policies on planting structure and total scale of different operating entities

6 结论与政策启示

本文利用2019年7月—11月和2020年9月—11月吉林和黑龙江的追踪调研数据,使用工具变量分位数回归模型分析大豆生产者补贴政策对种植结构的影响,并进一步从规模农户异质性角度进行考察,结论如下:(1) 大豆生产者补贴政策改革促进农户种植结构调整,然而,这种促进作用在不同分位点上具有较大的差异。大豆生产者补贴政策仅对原本家庭种植大豆比重处在中等水平的农户具有明显的促进作用,并未激发种植比重过高或过低的农户进一步调整种植结构,尤其是当大豆种植比重较低时,政策的效果竟然显著为负,即原本农户家庭种植大豆的比重越低或越高,生产者补贴政策改革越不利于激发该家庭增种大豆的积极性;(2) 大豆生产者补贴政策仅能促进普通农户和规模户Ⅰ型调整种植结构,而对规模户Ⅱ型的效果不佳。通过分析发现,大豆生产者补贴政策对规模户Ⅰ型的影响不是促使其调整种植结构,而是减少其土地总规模。这一结果表明,生产者补贴政策改革很可能已制约规模化经营水平的提升。

本文结论具有以下政策启示:现行的大豆生产者补贴政策服务于东北四省区,同一地区补贴标准基本相同。然而,这种普惠式的补贴形式并未考虑到农户的异质性差异。随着市场化、城市化和工业化的发展,农村劳动力要素在城乡间的空间转移和土地要素在农户间的流转愈加频繁,随之催生出普通小农户和规模经营户等不同农户类型,导致传统的农户同质性假设不再适用。而不同农户间大豆生产的预期目标也出现了分歧,是满足家庭消费还是市场化的经营销售,对生产者补贴政策的反应存在明显的差异。本文研究结论表明,大豆生产者补贴优化种植结构的效果在不同农户间是不同的,现存大豆生产者补贴政策对规模经营户的激励作用明显不足。这就意味着,在完善大豆生产者补贴政策的过程中,应根据补贴对象不同执行差异化补贴标准,重点向规模经营户倾斜,促进大豆规模化经营。同时,大豆生产者补贴政策的调整也应当考虑土地较少和仅适合种植大豆的普通农户,尤其是贫困农户的利益,可以采取以较高补贴率的方式推进普通豆农间的合作经营,这样既促进大豆生产的规模化又照顾到普通豆农的利益。