城乡互动视角下村镇聚落发展规律与驱动因素研究*

——以重庆市永川区为例

黄 勇 刘浩然 李 旭 陈欣婧 李 放 HUANG Yong, LIU Haoran, LI Xu, CHEN Xinjing, LI Fang

0 引言

认识乡村演变规律,揭示当前发展驱动因素是乡村振兴的前提。乡村聚落的发展不仅受制于自身条件,还受到区域城镇发展的巨大影响,因而需要在一定区域范围内统筹考虑。村镇聚落体系的概念反映了城乡互动的密切关系,指一定范围内,具有功能分工和层级结构的聚落群体,包括所有村庄、集镇以及承担城乡过渡作用的建制镇[1]。加之中国现阶段主要通过在县域范围优化村镇聚落体系,并根据实际情况分类推进村庄建设,因此,把握县域范围村镇聚落体系的空间演变规律与驱动因素是乡村规划的关键环节。

既有研究主要通过测度特定区域范围内村镇聚落建设用地斑块的规模、数量、重心、位序层级、聚集程度、连接程度或形状特征了解村镇聚落体系的特征及其发展变化规律,结论较为多样,反映出各地明显的区域差异。基于人地关系以及农村人居空间变迁模型的分析则反映了20世纪90年代以来日益凸显的“人减地增”问题,农村人口与农村居民点用地变化的关系失调,乡村呈现不断粗放演化的特征[2-4]。

影响因素及驱动力的分析主要针对建设用地的规模变化与空间分布特征,城乡规划学多采用定性研究,地理学则侧重定量研究,近年来学科交叉,定性结合定量的研究日益增多。一些研究基于GIS叠加分析和空间统计功能分析用地规模变化与自然、社会、经济因素的相关性,采用多元回归、面板回归、地理加权回归分析多要素对建设用地的综合影响[5-6]。研究结果表明乡村聚落发展是多因素综合作用的结果,演变规律与驱动力具有明显的时间阶段性和地域差异性[7],早期聚落分布多受地形、气候等自然因素的影响[8-9];随着社会生产力的发展,经济因素、交通基础设施、公共服务以及户籍管理、土地权益等政策制度对村镇聚落发展的影响愈加明显[9-15]。

总体上看定量分析方法在建设用地特征分析方面应用较多,基于人地关系变化的农村人居空间变迁模型能够揭示建设用地粗放或集约的发展特征,有待进一步结合各地实际情况开展研究[16]。在影响因素定量研究方面,乡村普遍缺乏较高精度的历史遥感影像数据和社会经济数据,尤其是村一级的数据,乡镇虽有部分数据,但县域内乡镇数量少,难以满足经典统计学方法对样本数量的要求,因而相关定量研究往往关注全国、省、市等较大范围,采用较大尺度精度较低的数据,应用于县域及以下尺度的很少[17]。

地理探测器是近年来开发的一种探测多因子交互作用的统计分析工具,该方法既可探测数值型数据,也可探测定性数据,且不需预设函数关系,无线性假设,只要自变量和因变量之间有关系,就能检验出来[18],比较适用于乡村地域不同类型不同精度自然、经济、社会数据的分析。目前在地理学领域已有采用该统计方法针对较大区域农村居民点的研究[19],但从城乡规划学角度针对县域及以下尺度的研究很少,也少有涉及城乡差异、城乡互动等乡村发展的关键问题,难以有效指导目前基于县域、镇域、村域的乡村规划实践。

由此,文章尝试从人地关系、城乡用地转化入手,分析县域村镇聚落发展的影响因素与作用机制。以中国首批进行城乡统筹和城乡融合发展试验的重庆市永川区①为例,分析2008—2017年该区域建设用地发展的特征与空间分异,提炼县域村镇聚落空间发展模式;采用地理探测器分析城乡发展的影响因素,结合发展演变过程分析驱动力,揭示城乡互动发展背景下村镇聚落的演变机制,探讨对乡村振兴的启示。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 基于“人—地”“城—乡”关系的建设用地空间发展演变特征分析

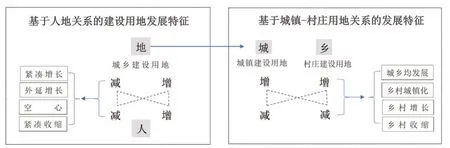

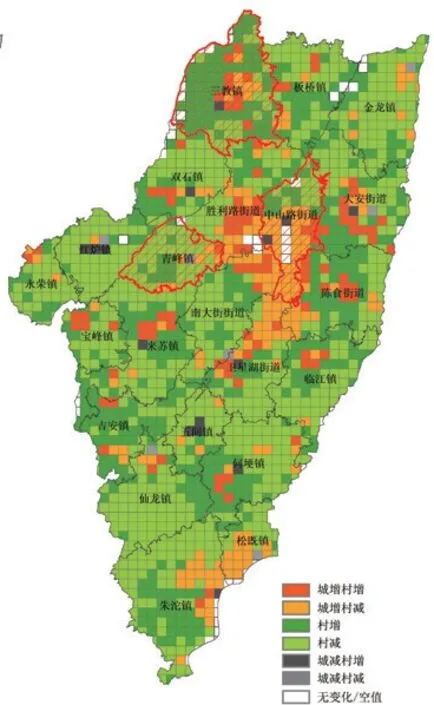

以1 km × 1 km 的网格为单元,分别对永川区2008年和2017年人口及城乡建设用地,城镇与村庄建设用地的增减变化进行统计与分类(图1),分析建设用地发展的特征与乡村城镇化的空间分布特征,结合影响因素的分析提炼县域村镇聚落建设用地发展演变的空间模式。

图1 建设用地发展演变特征分析框架Fig.1 analysis frame on the evolution characteristics of construction land

1.1.2 基于地理探测器的驱动因素分析

应对县域乡村基础数据类型多样,精度不一的特点,基于1 km ×1 km 网格单元分别统计因变量与自变量。将网格单元内2008年和2017年城乡建设用地与村庄建设用地面积分别作为因变量(Y)。通过定性判断,并基于可获取的多源数据,确定自然条件、区位条件、社会经济、政策引导4类影响因素,经多元逐步回归分析,去除共线性因子后得到20余个关键影响因素②,通过ArcGIS软件离散分类处理后得到相应的自变量。采用以下3个探测工具分析影响因素的作用[18]。

第一,因子探测:通过探测自变量和因变量空间分布的相似性,探测某因子X多大程度上解释了属性 Y 的空间分异。用 q 值度量,值越大表示解释力(也称决定力)越强。式中:σi2表示y离散方差;i表示变量x的数量;ni表示样本数;n表示研究区的总样本数;σi2为区域内总方差。

第二,风险探测:识别某个特定因子的值在空间分布上明显高于或者低于平均水平的区域,揭示自变量对应的因变量变化的特征,结合q值可以解释自变量对因变量作用的方向与变化规律。

第三,交互探测:评估因子 X1 和 X2 共同作用时是否会增加或减弱对因变量的解释力,或是否相互独立,有助于揭示核心驱动力③。

1.2 数据来源

采用永川区全国第一次土地调查数据(2008年)及第二次土地调查数据(2017年)获取各类建设用地以及其他地类数据④;采用Bigmap软件下载永川区地形数据,2008年和2017年的火车站、汽车站、道路、高速公路、高速公路下道口及铁路等数据;社会经济类数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心公里网格数据集(用于人地关系分析),《重庆市永川区统计年鉴》(用于地理探测器分析);涉及规划政策的影响因素采用《重庆市永川区城乡总体规划》(2004版和2014版分别对应2008年、2017年土地利用数据)确定的人口规模、城镇体系层级、职能、工业园区位置。

2 城、乡建设用地演变的时空特征

永川区位于重庆西部片区,是成渝双城经济圈的枢纽节点,也是中国首批城乡统筹与城乡融合发展试验区之一,于1992年建市(县级市),2006年撤市设区,行政辖区面积约1 576 km2,全域属典型平行岭谷地貌。

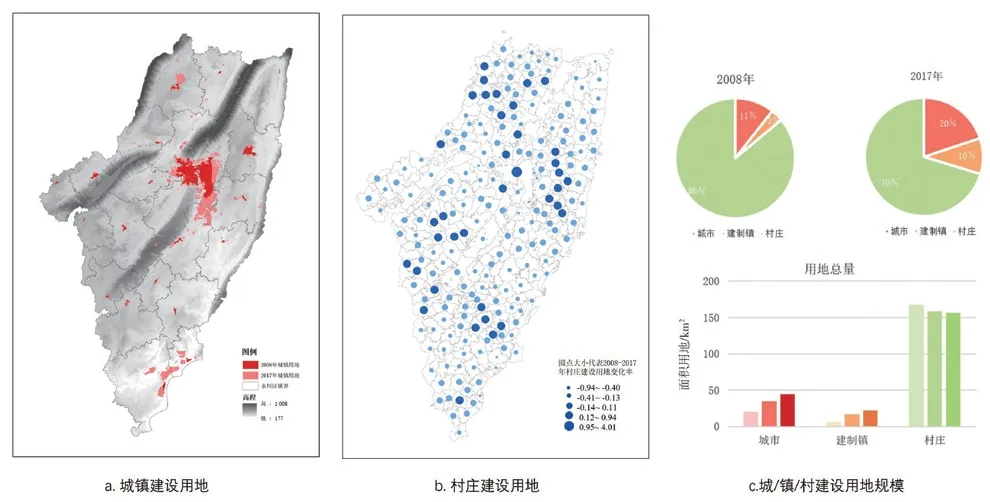

2.1 城—镇—村建设用地的演变及空间分布特征

2008—2017年,在永川区城乡建设用地(城市+镇+村庄建设用地)总量增长14.01%的背景下,城镇与村庄用地的发展呈现明显差异(图2)。城市建设用地增长113.43%,主要在中心城区东、南两侧拓展,在20.74 km2的基础上增长了23.53 km2;镇建设用地增幅达234.36%;在5.50 km2的基础上增长了15.25 km2,朱沱、松溉两镇已突破原有镇域范围,围绕港桥工业园形成区域次中心;乡村建设用地则在167.97 km2的基础上减少了11.42 km2,减幅6.80%,除中心城区外围以及南北两端工业重镇仍有明显增长外,其余地区多保持不变或缩减。从区域范围2017年建设用地总量看:村庄建设用地>城市建设用地>镇建设用地。

图2 2008—2017年建设用地变化情况Fig.2 changes of construction land from 2008 to 2017

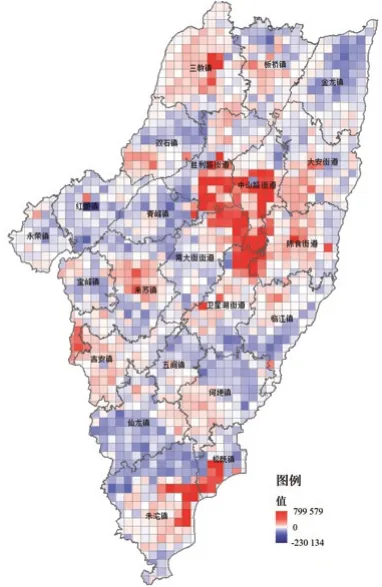

2.2 基于人地关系、用地转化的建设用地发展特征分析

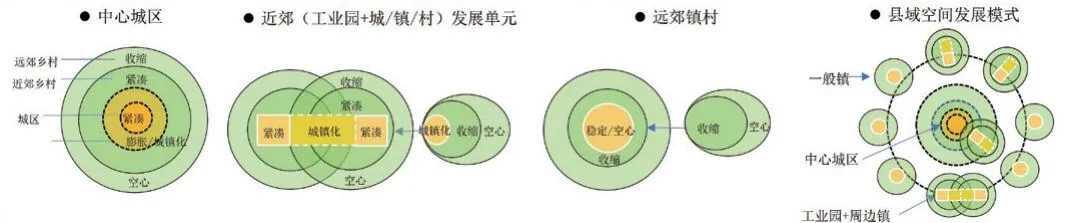

按1 km网格统计城乡建设用地与人口的增减关系(图3),结果表明从总量看建设用地增速仍然高于人口增速,但不同区域分化明显,可分为以下四种类型(图4):紧凑增长型(约占10%),即人口增速大于建设用地增速;外延增长型(约占36%),即地增人减或人口增速小于建设用地增速;空心型(约占16%),即人口减速大于用地减速;紧凑收缩型(约占48%),即用地减速大于人口减速。

图3 城乡建设用地增减情况Fig.3 increase and decrease of construction land

图4 基于人地关系的发展类型Fig.4 development type based on population-land relationship

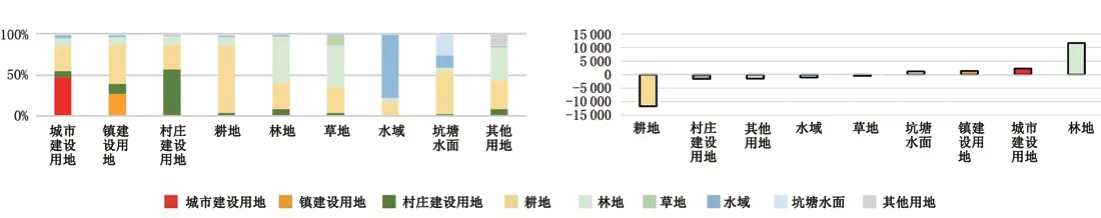

结合用地转化(图5-6)的进一步分析表明城镇建设用地的增加以耕地、林地和村庄建设用地的转入为主,少有转出;村庄建设用地的增加主要由耕地、林地转入,减少的部分有少量转为林地、耕地,大多转为城镇建设用地,尤其中心城区及工业园区周边有大量村庄建设用地向城镇建设用地转化。

图5 城镇—村庄建设用地增减情况Fig.5 increase and decrease of urban village constructionland

图6 各类用地转化及用地规模的变化Fig.6 transformation of land use and change of land use scale

总体上看,城区呈现紧凑增长;城乡交界区域及近郊在多个工业园区的带动下以乡村就地城镇化的方式外延增长,村庄建设用地也在持续增长;远郊大部分则为收缩型,城镇建设用地变化不明显,村庄建设用持续减少,也存在少量空心型(图4-6)。全域呈现“中心紧凑,多点带动;近郊集聚、远郊缩减”的空间发展模式(图7)。

图7 基于建设用地演变的空间发展模式Fig.7 transformation of land use and change of land use scale

3 基于地理探测器的发展影响因素与机制分析

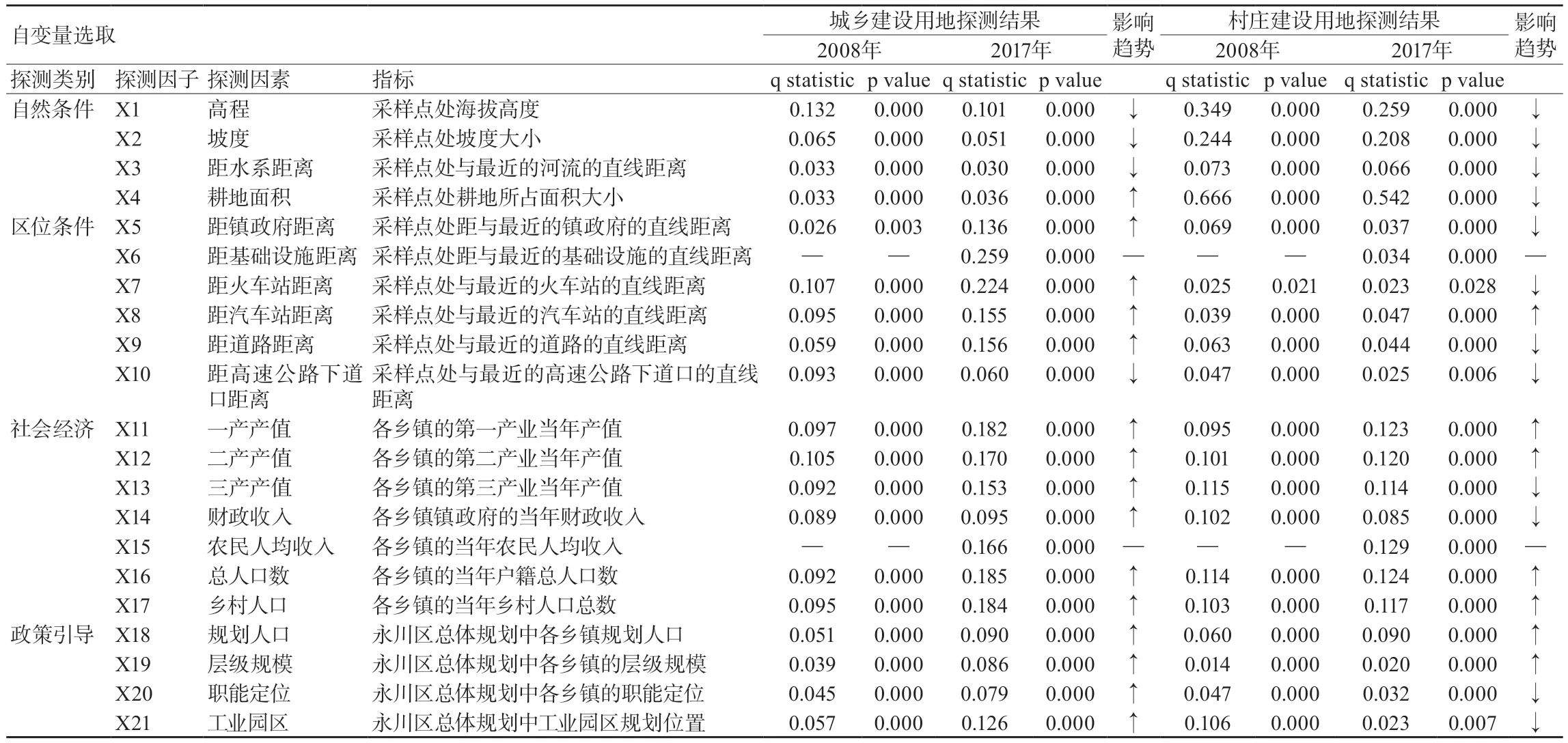

以下分别针对2008年、2017年城乡建设用地与村庄建设用地,分析自然环境、经济、社会以及原有发展基础对城镇与乡村建设用地发展的影响(表1),比较城镇与乡村发展主导影响因素的异同,揭示形成上述村镇聚落发展分化特征的驱动力。需要说明的是,由于在县域范围城镇建设用地数量少且分布非常集中,用地理探测器不能得出有效结论,文章采用加入城镇建设用地后的城乡建设用地进行分析,通过与村庄建设用地分析结果的对比推测相关影响因素对城镇的影响。

表1 永川区城乡建设用地与村庄建设用地探测结果Tab.1 detection results of urban and rural construction land and village construction land in Yongchuan District

3.1 基于因子探测的城乡发展影响因素比较分析

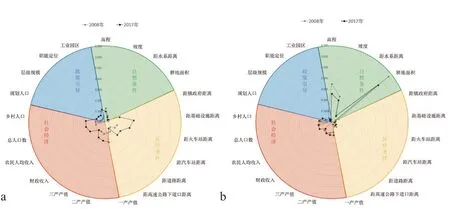

采用地理探测器中的“因子探测”分析各影响因素多大程度上解释了建设用地的空间分异(用 q 值度量),结果显示自然条件主导了永川区乡村的发展;区位、社会经济条件则是城镇发展的主导因素(图8)。

图8 永川区城乡建设用地(a)与村庄建设用地(b)影响因素探测结果Fig.8 detection results of influencing factors of urban and rural construction land (a) and village construction land (b) in Yongchuan District

对于村庄建设用地,自然类因素的影响特别显著,尤其是耕地(q=0.52)、高程(q=0.25)与坡度(q=0.20);其次是社会经济类的人口、产业产值和财政收入;再次为区位,包括距汽车站、道路与镇政府距离;规划类政策中工业园区的影响程度在2008年较大 ,2017年影响微弱。2008—2017年自然类影响程度略有下降,但始终处在主导地位;社会经济及规划政策类的层级规模与职能稍有上升,但变化幅度都很小。

加入城镇建设用地,以城乡建设用地为因变量的分析结果有明显差异:首先,自然类因素的作用程度不再突出,区位类因素跃居首位,距离基础设施及火车站距离影响显著;其次是社会经济类因素;并且2017年区位及社会经济类因素的作用程度较2008年有明显上升;工业园区的影响程度明显且稳定,其他规划政策类的层级规模与职能因素以及自然类的作用程度都比较小。

3.2 结合风险探测的各类影响因素作用分析

风险探测反映两个因子间属性均值是否有显著差别,可进一步了解各类影响因素作用的方向和程度。在因子探测基础上结合风险探测的分析显示如下(图9)。

图9 自然、区位、经济因素风险探测结果Fig.9 risk detection results of natural, location and economic factors

自然环境对乡村的影响显著高于城镇,但影响程度均逐渐减弱。2008年、2017年村庄用地影响因素排序为:耕地>高程>坡度>距水系距离,城乡建设用地影响因素依次为:高程>坡度>距水系距离>耕地面积,城、乡的差异在于耕地对村庄的影响更大,耕地越多村庄建设用地越多。对于城乡及村庄用地均为高程越高,坡度越大,距水系越远,用地面积越小;并且在高程400 m,坡度12°以内影响不明显,超过以上值则下降明显。

区位条件对城镇的影响普遍高于乡村,并且对城镇的影响程度明显增强,对村庄的影响程度变化不明显。其中道路、汽车站对城乡影响均显著;火车站对城镇影响大,镇政府对乡村影响大。这些区位因素整体呈现距离越远,用地面积越小的规律,并且在距离较近时影响最为明显,超过一定范围后影响不再明显。

社会经济条件对城镇和乡村的影响都较大。产业产值、人口的影响程度较为接近,且均呈现增强的趋势,对城镇而言更为明显,乡村的变化较小。不同区域差异明显,中心城区受到二、三产驱动最明显,其他地区各类因素的影响不明显。

规划类政策中工业园的影响较强,其他因素影响较弱,其中层级规模对城镇影响稍强,而职能定位对乡村影响较强。相比之下规划类政策对城镇的影响大一些,且呈现较明显的增强趋势,对村庄的影响,除规划人口外始终较弱。

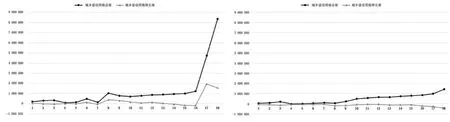

初始规模也是聚落发展的关键影响因素,以村界为单元统计各类建设用地的规模,探测2008年建设用地总量与2017年建设用地总量、增长量的关系,结果表明对于城乡及村庄建设用地均为基期用地规模越大,终期规模也越大,但在增长量方面却有明显差异(图10)。对于城乡建设用地,基期规模在超过60 hm2以后,增长量大幅增加。但对于村庄建设用地,基期规模在高位时(超过16 hm2以后),增长量为负,也即基期规模大的乡村聚落村庄建设用地规模反而在逐渐减少。实际上基期规模位于高值的村庄主要位于中心城区与工业重镇附近,这反映了这些区域村庄建设用地向城镇建设用地转化的就地城镇化特点。

图10 城乡建设用地与村庄建设用地基期—末期相关性探测结果(以村界为统计单元)Fig.10 correlation detection results of urban-rural construction land and village construction land between the former and the end period (taking the village boundary as the statistical unit)

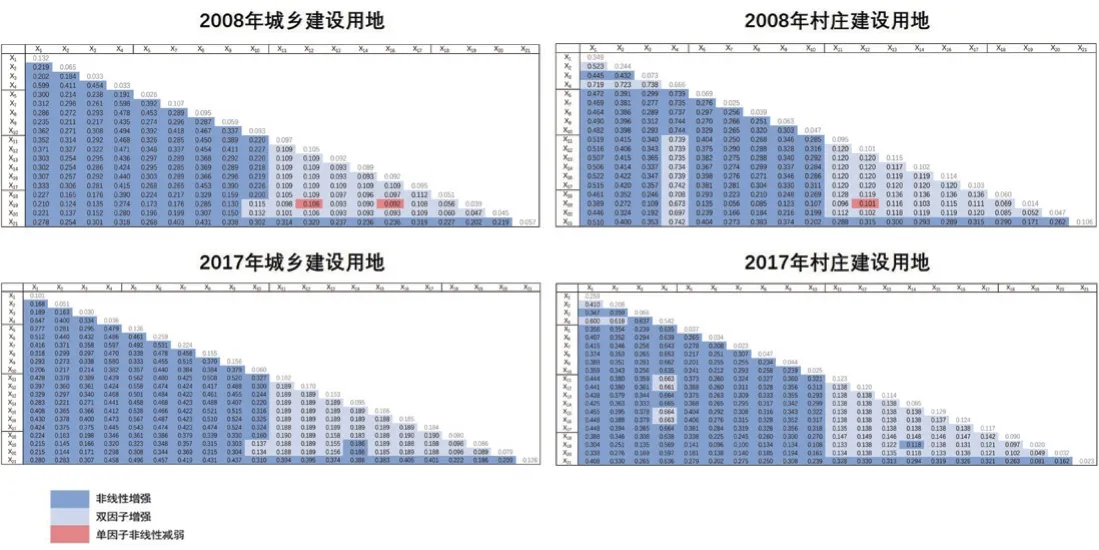

3.3 基于交互探测的影响因素作用分析

交互探测表明两个时期各影响因素的交互作用(图11)非线性增强(交互作用大于二者单独作用之和)最多,尤其是自然、区位类影响因素以及规划的工业园区。说明在交通设施建设带动下,区位条件的优化和工业园区建设在很大程度上推动了永川区建设用地的发展,也进一步增大了基于自然条件的空间分异。双因子增强(交互作用比单个作用大,但小于二者单独作用之和)主要出现在社会经济与政策引导类。比较特殊的是层级规模:在2008年,无论是城乡建设用地还是村庄建设用地,层级规模与二产产值的交互探测结果都为单因子非线性减弱(交互作用小于任一要素的单独作用),在2017年又均转变为双因子增强,这在一定程度上反映了规划对发展的调控作用。

图11 交互探测结果Fig.11 interactive detection results

交互探测的结果说明自然条件是永川区空间异质性的根源,也是建设用地发展的基础。区位、社会、经济因素与自然因素的综合作用会增强其影响效果。这也说明在顺应与尊重地域自然资源禀赋的前提下进行合理规划调控可以促进地区发展,反之效果会大打折扣。交互探测也表明该区域城乡发展的核心驱动力是引起区位条件变化的交通设施建设以及引起经济社会因素变化的产业发展。

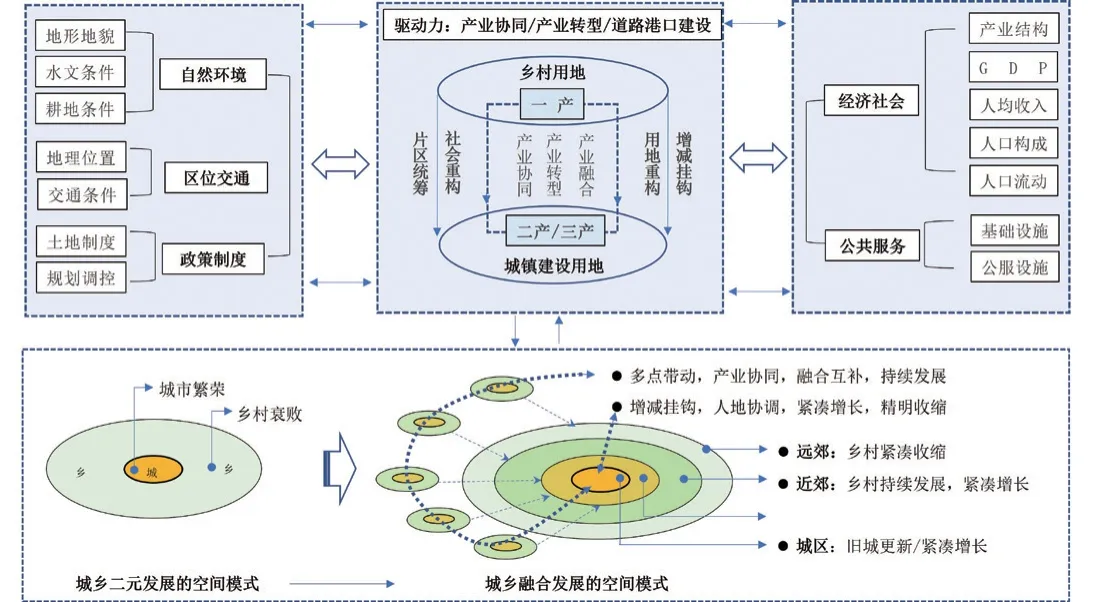

4 城乡互动背景下村镇聚落发展演变机制

乡村最初被定义为与农业密切相关的人口聚居地,因而产业就是城镇与乡村最大的区别。长期以来正是产业定位的不同才出现自然条件主导乡村发展,区位、社会经济条件主导城镇发展的区别,并由此带来收入、设施、文化等各方面的巨大差距。一直以来城乡分割的二元体制和城市优先发展战略带来大量劳动力、资本向城市集聚,城市高度繁荣而乡村日益衰败,制约了乡村可持续发展[20]。2002年以来,中央政府对城乡关系进行了重大调整,提出了城乡统筹、城乡一体化、城乡融合等乡村振兴的基本路径。

4.1 工业园区带动城镇化,带来乡村空间的分化

在城乡互动背景下,一些城乡交界和延伸带上的地区成为城镇产业要素流入或产业融合的首选之地,获得发展。2008—2017年永川区城镇建设用地增长的级核是几个工业园所在区域,这些园区大多在2002年左右开始规划建设,或位于区位和环境优越的中心城区(凤凰湖工业园),或临近长江朱沱港(港桥工业园)。正是靠近城区的优越区位、便捷的交通使得这些区域成为城镇产业发展,用地拓展的首选之地,乡村用地部分转化为城镇建设用地,产业也由农业转型为工业,也带动了周边地区的发展。园区的二三产业吸引周边人口流入,有的家庭会选择居住在公共服务设施基础好的城镇,进一步促进城镇的发展,有的则流入城镇近郊的村庄,带来乡村地区的发展。其余广大农村腹地的人口一部分流入城区和园区近郊的村镇,一部分则通过农业转型继续留在原地发展,因而呈现资源点附近紧凑增长,周边人口和用地缩减的特点。远郊乡村的人口逐渐流入城区和园区近郊的村镇后用地随之收缩,局部出现空心化。

4.2 产业协同、农业转型成为乡村可持续发展的核心驱动力

产业是乡村发展的核心,产业协同、农业转型在永川区乡村发展中起到了至关重要的作用。永川区在2002年设立港桥工业园区并引进了以竹材、木材为主要原料的造纸以及木材加工企业;同年启动了退耕还林工程,造林以速生丰产工业原料林和经济林为主,逐步实现了全区农业从传统的种植业向林业产业化过渡,原材料利用率达95%。林业为工业企业提供原材料的同时也带动了地方农民增收,实现了农业转型与林业可持续发展。产业的融合也带来空间的重构,港桥工业园区与周边的朱沱、松溉两镇联合形成新的发展单元,带动了周边地区的发展。此外,农业基础好且本身具有一定风景资源与区位优势的黄瓜山村通过农旅融合,树立“中华梨村”的品牌,也带动了村域的发展,2020年成为全国乡村特色产业亿元村。

4.3 增减挂钩机制成为人地协调发展的关键

值得注意的是城乡融合发展的过程必然出现城镇建设用地的增加与农村建设用地缩减的现象,若缺乏调控,村民迁往村内或近郊村庄的集中安置点后仍然保留旧宅,就会出现人口减少,建设用地反而增加的空心现象。增减挂钩机制是防止乡村空心化和保障人地协调发展的关键。2004年国务院出台《关于深化改革严格土地管理的决定》,提出“鼓励农村建设用地整理,城镇建设用地增加要与农村建设用地减少相挂钩”。重庆市于2008年12月成立了农村土地交易所开展了指标交易的试点,在偏远农村拆旧房,将土地整理复垦后形成的建设用地指标作为地票在全市公开平台上集中交易,用于城市郊区新房的建设[13]。一些农旅融合的村庄也可将原有村民迁往集中安置点,节余的宅基地流转后用于旅游服务业。在一定区域范围内实现建设用地总量不增加,耕地面积不减少,质量不降低。由此既促进农村地区人地收缩协同,也保障了发展区域的用地需求。

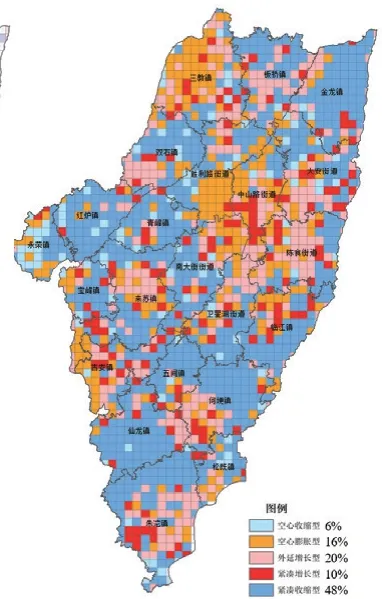

4.4 影响因素的作用机制总结

综上,自然资源禀赋、区位条件是城乡发展的基础因素。产业转型与融合、人口迁移以及道路港口的建设是永川区乡村就地城镇化和可持续发展的核心驱动力。在工业园区的带动下城乡交界区域和近郊获得发展,出现乡村城镇化,带来近郊乡村持续发展;产业转型与融合、人口迁移促进了城区的更新与紧凑增长,同时也带来远郊乡村的收缩;而增减挂钩的相关土地政策则是人地协调发展的重要保障。这些因素的综合作用形成了县域“中心紧凑,多点带动;近郊集聚、远郊缩减”的空间发展模式(图12)。

图12 城乡互动背景下村镇聚落发展演变机制与空间模式Fig.12 evolution mechanism and spatial model of village and town settlement development under the background of urban-rural interaction

5 结论与展望

5.1 结论

对村镇聚落发展演变特征与规律的分析离不开城乡互动的大背景。永川区在2008—2017年城镇建设用地明显增长,乡村建设用地逐渐缩减。从总量上看,建设用地增速仍然高于人口增速,但不同区域已出现分异:城区为紧凑型增长、外围和近郊多为伴随着乡村城镇化的外延型增长,远郊大部分为收缩型,有少量空心型。县域呈现“中心紧凑,多点带动;近郊集聚、远郊缩减”的空间发展模式。

乡村与城镇发展的主要影响因素有明显差异:自然条件主导了乡村的发展;区位、社会经济条件则是城镇发展的主导因素。同时乡村发展又与城镇密不可分,产业协同与转型、人口迁移以及道路港口的建设是永川乡村就地城镇化与可持续发展的核心驱动力;而增减挂钩的相关土地政策则是城乡人地协调和可持续发展的重要保障。

5.2 对当前乡村振兴的价值与启示

乡村发展不能就乡村论乡村,城乡既有差异又有密切联系。了解县域城乡发展的空间分异,把握城乡发展规律与影响因素的异同,有助于分区、分类精准施策,提高规划的科学性。

应明确新阶段农业的内涵,基于地域特色资源,挖掘乡村多元经济潜力,构建与城镇产业协同互补的乡村现代农业产业链,探索绿色生态循环的农业生产模式。在县域范围培育更为多元的农业转型、农旅融合等新引擎,为乡村振兴和新型城镇化提供更大的承载空间。

针对城乡产业协同、空间融合的发展趋势,应深化乡镇行政区划和村级建制调整改革,根据实际情况可突破原有镇村域范围在片区范围统筹规划,以保障规划的乡村功能在空间上落地。

应积极探索适应当前城乡融合、农民分化、人地分离发展阶段的乡村土地制度、宅基地制度,健全城乡建设用地增减挂钩指标异地调剂机制,促进乡村产业集聚,发挥规模效应。强化政策的系统性,通过制度改革消除城乡二元体制性障碍,促进资本、人力、土地在城乡的互动,提升乡村人力资本结构,实现人地协调与城乡可持续发展。

图表来源:

图1-12:作者绘制

表1:作者绘制

注释:

① 2007年,国家发改委设立重庆市和成都市全国统筹城乡综合配套改革试验区。2019年,国家发改委批复11个国家城乡融合发展试验区,重庆西部片区(包括永川区)位列其中。

② 地理探测器对共线性免疫,也即部分自变量相关性高也能进行分析,但经多元逐步回归、相关性分析可揭示自变量之间的关系,筛选出关键影响因素,有助于分析驱动因素。

③ 交互探测结果有以下可能:比二者单独作用之和更大(非线性增强);比单个作用更大但小于二者单独作用之和(双因子增强);等于二者单独作用之和(独立);大于单因子最小值且小于单因子最大值(单因子非线性减弱);小于单因子最小值(非线性减弱)。

④ 三调数据更为精确,但由于统计标准与之前的二调、一调有明显区别,不便进行几个年度之间的比较,故采用前两次土地调查的数据。