组织的调适:大革命失败后中共四川党组织的社会构成与党员发展研究(1927—1935)

常芳彬 闫 磊

近年来,学界对大革命失败后中共地方组织和党员社会构成等已有较为深入的研究,范围包括上海、广东、河北、东北等地。(1)王奇生:《党员、党组织与乡村社会:广东的中共地下党(1927—1932年)》,《近代史研究》2002年第5期;李月军:《东北地区中共地下党(1927—1933年)组织生态分析》,《党的文献》2007年第5期;徐进:《党、革命动员和地域社会:论中共河北党组织(1928~1934)》,《史学月刊》2007年第12期。但对于土地革命时期,中央组织路线在一省范围内的具体执行效果,以及对西南腹地的重要省份,后为抗战大后方的四川党组织的发展情况(2)本文所指的四川地区包括了今天的四川与重庆两省(市),研究对象只包括四川省委管辖下组织与党员,特此说明。,相关研究却很少。基于此,本文以1927年四川临时省委建立到1935年省委被破坏为时间范畴,从组织史的角度切入,揭示共产国际路线和中央的政策对四川党组织的社会构成和组织发展的影响,以及中央与四川省委、省委与基层党部之间围绕发展党员和组织改造而产生的互动关系。

一、从大革命失败到中共六大:中共四川党组织生态

按照列宁政党思想的原则,加强组织建设历来是共产国际对各国支部提出的一项重要任务。1927年1月,在中国大革命紧急时期,共产国际执委会作出《关于中国共产党的组织任务》决议,基本上确立了土地革命时期中共的组织路线。概括而言,共产国际指示,中共组织建设的主要任务是建立全国性的党组织系统,实现领导机关的工人化,重点发展工人阶级党员,并深入农民群众和重视军运工作。

遵照共产国际的指示,中共五大提出要在思想和组织上“变成波尔札维克的党”,干部队伍中要“吸引工人”,扩大党员数量要“吸收产业工人,进步农民,和革命的智识分子到党的队伍中来”。(3)《组织问题议决案》(1927年4月27日—5月9日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》第4册,中央文献出版社2011年版,第207、208页。根据中共五大的决定,中共中央政治局通过了第三次修正章程决案,将党的组织系统按行政区划改为中央—省委—市或县委—区委—支部。中共五大结束后,中共中央鉴于“三·三一”惨案(4)“三·三一”惨案指1927年3月31日,四川军阀刘湘、王陵基和兰文彬等叛变革命,在重庆屠杀革命群众的血腥大惨案。后四川省委书记杨闇公、组织部长冉钧等主要领导被杀的状况,即“干部星散,机关瘫痪,工作陷于停顿”(5)《刘披云同志回忆在四川地下党工作情况谈话纪要》,中国人民政治协商会议四川省委员会文史资料研究委员会编:《四川文史资料选辑》第26辑,四川人民出版社1982年版,第40页。,立即着手派傅烈、钟梦侠、周贡植、刘大元和刘荣简(刘披云)五人去重庆组建中共四川临时省委。1927年8月12日,四川临时省委成立,书记由傅烈担任,委员傅烈、周贡植、刘荣简、钟梦侠,秘书长由刘愿庵(刘愿安)担任。

面临被破坏殆尽的党组织现状,要建立和重新梳理全川党的组织系统,非以熟悉四川情况和具备革命经验的同志不能胜任。第一届四川临委都经历过大革命的锻炼,均由中央军委派出,反映了中共中央此时对军事工作的重视。从身份看,傅烈、周贡植、刘荣简、钟梦侠都是知识分子,其中三人参加过留法勤工俭学,这也是当时四川党干部中的一个特点。因为二十世纪初,四川留法勤工俭学并加入中国共产党的人数众多。从籍贯看,除傅烈是江西籍外,其余三人均是川籍。秘书长刘愿庵虽是陕西咸阳人,但自幼随父迁川,辛亥革命后,就曾在成渝两地从事过革命活动,可谓既有革命经验又熟悉川情。可以看出,中共中央在大革命危急时刻组建的四川临委,并没有严格按照共产国际的指示专注工人阶级出身,而是从有利于工作开展的角度出发,将大革命时期表现突出并有一定军事经验的党员派往原籍省份,这也说明中共中央并不忌讳他们的知识分子身份。四川临委建立后,按照中共五大的指示,重建了全省的组织系统,除以前的特支部分保留外,其余全部按照行政区划改为县委、市委和区委。

八七会议上,共产国际代表认为大革命失败的一个重要原因即是党的各级领导干部绝大部分都是知识分子,工人阶级太少。罗明纳兹在会上指出,中共党内之所以“发生许多奇怪的理论”,原因就是“党的工农分子是很少的”,无产阶级革命“无论何人都不及由工人出身的人来领导得正确”。(6)《共产国际代表罗明纳兹的报告》(1927年8月7日),中共中央党史征集委员会、中央档案馆编:《八七会议》,中共党史资料出版社1986年版,第54—55页。因此,八七会议着重强调党的领导干部中工人成分的意义,并决定以政治纪律来规范党组织。

而共产国际代表所指责的现象,在大革命时期的四川也普遍存在。还在八七会议的指示到达前,四川临委就向中央汇报“四川的同志过去以小资产阶级的知识分子占最大部分”,“党差不多是建基于小资产阶级之中”,以至于发生了很多脱党、逃跑和不听指挥的现象,“这是四川党最大的危机”。(7)《四川临时省委致中央报告(第一号)》(1927年9月1日),中央档案馆编:《四川革命历史文件汇集》甲2,内部发行,1985年版,第80页。解决方法只能是严格纪律,淘汰腐化分子,尽量在工人及贫农中去吸收新分子。9月1日,八七会议的文件由刘荣简带至重庆。10—12日,四川临委召开扩大会议,将省委委员扩大至11人,候补委员5人,正式建立省委(在未得到中央批复前仍称临时省委)。至于改组原因,《四川临时省委致中央报告(第一号)》提到,“临时省委前由中局指定五人来川负责,已经开始办公并曾通告各地,现在我们感觉工作繁重,负责人太少,非改组不可”(8)《四川临时省委通告(第十二号)》(1927年9月16日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第114页。。新增刘愿庵、彭兴道、张秀蜀(成都负责)、向希平(自流井负责)、曾俊杰(工人)、程乘渊、张X余等为委员,他们均是川籍,其中曾俊杰是工人,负责领导职工运动,其余是知识分子。这说明四川临委有意向的吸收工人阶级,率先改造自身。

为贯彻八七会议的指示,实现全川党组织工农化,四川临委于9月30日发出关于扩大组织问题的通告。明确提出在健全支部机构的基础上,基层对于工农革命分子之吸收是建立“党的真实基础”,“可防范一般知识分子同志之右倾和妥协”,并以此方针制定了各地发展党员指标。按计划,临委要求中心城市发展工人党员人数要占到该地总数的50%左右,以成都为例,要求征党总数是110人,其中工人成分要求50人。在工业基础薄弱的中心县城和偏远县区,农民党员人数则要占到40%—60%。例如郫县,要求发展十名党员,其中农民占六人。另根据四川军阀林立的特点,临委也提出发展兵士党员的重要任务,有“兵科”名额31名。最后,临委要求全川征党总数为790人,工科229人,农科206人,兵科31人,文科173人,商科九人,女生30人,其他112人,(9)《四川临时省委通告》(1927年9月30日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第145—147页。工科占比约29%,农科占比约26%,工农科占比约55%,工农科比例已超过50%,有一定程度提高。临委还强调“成分的分配可以酌量出入(总以多吸收工农分子为重),但发展整的总额,无论如何是不能减少的”(10)《四川临时省委通告》(1927年9月30日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第144页。。

1927年9月,共产国际同意中共打出苏维埃革命的旗帜。10月15日,四川临委作出紧急决议案,表示对“武装暴动和苏维埃口号”切实执行,(11)《四川临时省委紧急会议决议案》(1927年10月15日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第209页。立即制定军事人才培养方案。临委要求凡是属于军事性质的学习训练班,各地“均应积极的指派忠实同志报名投考”,具体数目不低于各级党部的5%,并且各地要调查和联系党在军队、民团中的同志,以供武装暴动之用。(12)《四川临时省委通告》(1927年10月15日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第218、220页。但本地培养显然不能解燃眉之急,在拟定大竹县武装暴动计划后,中共四川军委于11月4日向中央军委报告请求“多派熟知军事技术的同志回川工作”,并发来军事运动的策略和教授材料。(13)《四川临时省军委向中央的报告》(1927年11月4日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第276页。

经过近三个月的组织发展,到1927年11月,省委机构逐步健全,省委除组织、宣传两个部外,下设宣教委员会、编辑委员会等。全川党员共442人,已登记党员为173人,其中绝大多数是大中省校的教员,工人阶级仅有10人,农民阶级为6人,急需的军事人才为13人。包括省委工作者在内的各级党部负责人共54人,其中工农分子仅各4人,其他46人。(14)《四川临时省委组织部向中央组织部的报告》(1927年11月5日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第279—280页。可见,尽管在组织建设上吸收了少量工农分子,但与共产国际提出的“指导机关工人化”还相去甚远。而在党员发展上,不仅总数未能完成790人的目标,而且重点发展的工农兵党员也很不理想,知识分子仍是主要成分。为此,四川临委组织部无不苦恼地向中央解释,“各地负责同志多以此为副业”,更看重自己的本职工作,省部发出的通告“很少即时发生效力”。(15)《四川临时省委组织部向中央组织部的报告》(1927年11月5日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第78页。同时,川内党员“历来犯机会主义的倾向很深”,许多地方党更是沦为社会地位较高的负责人的私人组织;并且有的党员往往不愿介绍文化落后的工农入党,以免有失学者绅士身份。省委反省道:“总之,这些缺点都是小资产阶级潮流中所应有的现象,是值得从党的成分上加一番彻底的改造。”(16)《四川临时省委致中央的报告》(1927年11月),《四川革命历史文件汇集》甲2,第315—316、318页。为此,临委尤感缺乏能做实际领导工作的干部,恳请中央调十五名在外有工作经验或留俄的同志回川,“其中以能胜任上级领导工作者五人——且能负工农运动专责者各一人,能做县市委指导工作者十人,方能督促同志发展下层工作”(17)《四川临时省委致中央的报告》(1927年11月),《四川革命历史文件汇集》甲2,第350页。。

以上现象颇能反映出大革命失败后,共产国际与中共中央的组织路线在地方上实行的困境。特别是对于传统地方组织根深蒂固,且没有经过国民大革命充分熏陶的四川来说,既要选拔专注于革命事业的基层干部,又要透过权势名流去发展工农群众,其困难程度是可以想象的。

重建全国组织系统,加快发展党员,是中共面临的客观任务。1927年12月1日,中共中央发出第十七号通告,指出八七会议以来,“组织问题已占了党中第一等重要地位”,党的布尔什维克化和工农群众组织的革命化,“是当前最迫切最重要的问题”。(18)《中央通告第十七号—关于党的组织工作》(1927年12月1日),《建党以来重要文献选编》第4册,第723页。接到中央通告后,1928年2月,四川临委召开扩大会议,决议“用十二万分的努力,尽量吸收勇敢忠实的工农分子,改造党的成分,尤其改造党的指导干部”(19)《四川临时省委关于政治问题及今后工作计划决议案》(1928年2月),《四川革命历史文件汇集》甲3,内部发行,1986年版,第82页。,计划在两个月内“使党员成分工农兵数目的总和超过全体总额半数以上”。各地还要成立两个以上的兵士支部,吸收20名以上兵士党员。(20)《四川临时省委关于政治问题及今后工作计划决议案》(1928年2月),《四川革命历史文件汇集》甲3,第83、88页。按照中央要求,扩大会议还改组临时省委,在新选拔的省委委员和候补委员中,有工人两名、农民一名。这表明临委逐渐增加省委干部中的工农名额,并指示基层组织迅速实现工农化改造。

到1928年5月,据刘愿庵向中央的汇报,全川23个地方党部都“业已照新组织改组完竣”。统计全省党员1045人,工人约12%、农民约18%、兵士约10%、小商人约5%、其他约50%。刘愿庵虽然承认统计数据可能不甚准确,但工农兵成分确比上次都有增加。报告认为,客观上讲四川党组织虽在成分上有较大改观,“但是党员质量上仍然很少进步”,一般知识分子不仅对党的政策和训练缺乏兴趣,很少参加工农兵运动,且在“三·三一”惨案、“二·一六”惨案(21)“二·一六”惨案指1928年2月16日,四川军阀二十四军、二十八军和二十九军联合处处长向育仁以杨廷铨被殴死为由,派出大批军人包围成都大学、师范大学和师大附中等学校,逮捕教员、学生100多人,并在成都下莲池将其中14位革命志士杀害。后,“表示消极怯懦的很多”(22)《四川省委刘坚予向中央的报告》(1928年5月4日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第211页。。至于工农党员,“也很少积极分子”,因为他们多半通过介绍人的鼓吹、宣传甚至是亲族感情的联络等方式入党,而不是从斗争中选拔。(23)《四川省委刘坚予向中央的报告》(1928年5月4日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第209—211页。随后,临委派刘荣简赴中央的报告中还指出,“过去的所谓改组党部,仍然是家长制度的委派”,根本不具组织改造的意义。(24)《四川临时省委刘方澈给中央的报告》(1929年1月15日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第322页。到8月,四川临委再向中央汇报时,指出全川党员约2000人,且工农党员已占65%—70%,各地指导机关中,工农干部也已占65%—70%。党员结构在如此短时间内即为之一变,难免有些仓促,四川临委也认为以上成绩称不上党改造工作的完成,因为各地仅注重于形式,而“各级指导机关仍是知识分子包办”。(25)《四川省委向中央的报告》(1928年5月20日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第261—262页。

总结而言,经过一年左右的整顿,四川地方党组织和党员都有相当迅速的发展,但四川省委对总体质量并不认可。这充分反映出,缺乏政治教育和革命锻炼的基层,难以选拔出大量优秀工农人才。产生这种情况的一个重要原因是经费短缺,四川临委曾无奈地指出,“各地内部工作人员每月几元钱的火食费都筹不出”(26)《四川省委向中央的报告》(1928年5月20日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第262—263页。因而,无论有怎样的计划,都难以实行。(27)《四川省委向中央的报告》(1928年5月20日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第263页。可以看出,共产国际指示的组织路线在四川实行时,执行者不仅要打破原先的人际关系网络,产生阶级认同和适应组织生活,而且还要成为职业革命家。这对于乡土、乡亲意识极为强烈且几无经济基础的四川工农阶级,无疑是非常困难的。而长年在外求学的知识分子,虽较少受到乡土意识和经济来源的牵绊,却不愿深入工农群众和参与工农运动。

二、贯彻中共六大路线:四川优化党员结构的尝试

1928年6—7月,在共产国际直接指导下,中共六大在莫斯科召开。会上明确要求,党要“继续引进工人同志的积极分子加入党的指导机关,务使指导机关工人化”(28)《政治议决案》(1928年7月9日),《建党以来重要文献选编》第5册,第394—395页。,但要反对“决定工人成分几分之几的参加”、请工人来当“菩萨”、“排斥智识分子”等机械主义的改组方式,(29)瞿秋白:《在中国共产党第六次全国代表大会上的政治报告》(1928年6月20日),《建党以来重要文献选编》第5册,第284页。应注意甄别和加强教育,注重发展产业工人和军事干部,对知识分子可以采用无产阶级的方法使他们“无产阶级化”。(30)周恩来:《中国共产党第六次全国代表大会组织报告》(1928年6月30日),《建党以来重要文献选编》第5册,第347页。在中共六大上,刘愿庵当选为中央候补委员。

中共六大结束后,四川代表刘愿庵回川传达六大决议。1928年12月18日,省委和部分地方党部负责人、团省委代表召开紧急联席会议,传达六大精神。会议选举穆青为省委书记,选举陈峻山、刘远翔、刘愿庵、程秉渊、穆青为新的临时省委,其中刘远翔是工人,其他四人为知识分子。在此期间,各地党部遵照省委春荒暴动和兵变的指示,在多地发动武装起义,党员情况也有较大改变。据1929年1月四川临委向中央汇报的资料,按照要求,全省党员和大部分基层组织,工农成分已占近70%,其中农民成分接近一半,知识分子大致占30%。农民党员的迅速发展与1928年间的几次农村暴动有直接关系,仅省委直辖地区就有过3次农村暴动、2次抗捐斗争。而工人阶级党员经过努力发展,仅占约20%。(31)《四川省委及直辖各县组织状况一览表》(1929年1月15日)、《川南、川西特委及所辖各县组织状况一览表》(1929年1月15日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第331—341页。

为执行党的六大关于组织发展的指示,纠正各地盲目或机械发展党员的错误,四川临委于1929年2月召开第二次扩大会议,其中有11名地方代表参加。会议指出,虽然工农兵党员几乎已占到全省党员的80%,但党员中工人很少,产业工人则几乎没有,农民党员的增加使党内出现了“游民意识”和“农民意识”。为改变工、农、知识分子成分不平衡的问题,四川党内今后的任务是继续改造和健全党组织,多从斗争中吸收工人分子,尤其是吸收产业工人加入指导机关。各级党部要严格按照党章要求吸收党员,在乡村中“应以贫农、雇农为发展的对象,建立农村中的无产阶级领导权”。(32)《四川组织问题决议案》(1929年2月20日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第411、407、417—418页。

值得注意的是,第二次扩大会议对省委的改换程度非常大。选举正式委员9人:穆青、刘愿庵、刘荣简、李鸣珂(钟鸣)、陈惠(熊子良)、李宽怀(陈家钰)、陈慕仁、陈优生、苏爱吾(项鼎、苏幼农),候补委员九人:程秉渊、游少彬(邵宾)、曾海元、杨玉忠(梁穆宗)、肖瀛洲、张郅(张治)、陈峻山、张××、游××。其中工人阶级占28%,知识分子占72%。(33)中共四川省委组织部等编:《中国共产党四川省组织史资料(1921—1949)》,四川人民出版社1995年版,第56页。原省委委员仅留39%,新增委员占61%。但仔细分析也可看出,虽然省委成员更新超过六成,但阶级构成与本土化却有很强的延续性,即川籍知识分子仍占绝大多数。对此情况,四川省委认为,目前“从引进工人同志参加指导机关说来,成绩非常不好”,因四川过去“工运太坏”,工人干部培养也就“尤其缺乏”。(34)《四川省委致中央的报告——关于第二次扩大会议经过》(1929年8月11日),《四川革命历史文件汇集》甲4,内部发行,1986年版,第141页。从另一个角度看,可能也与四川地理位置偏远有关系,通过对比中央就近指导的顺直省委,可以明显反映出四川干部本土化的特点。

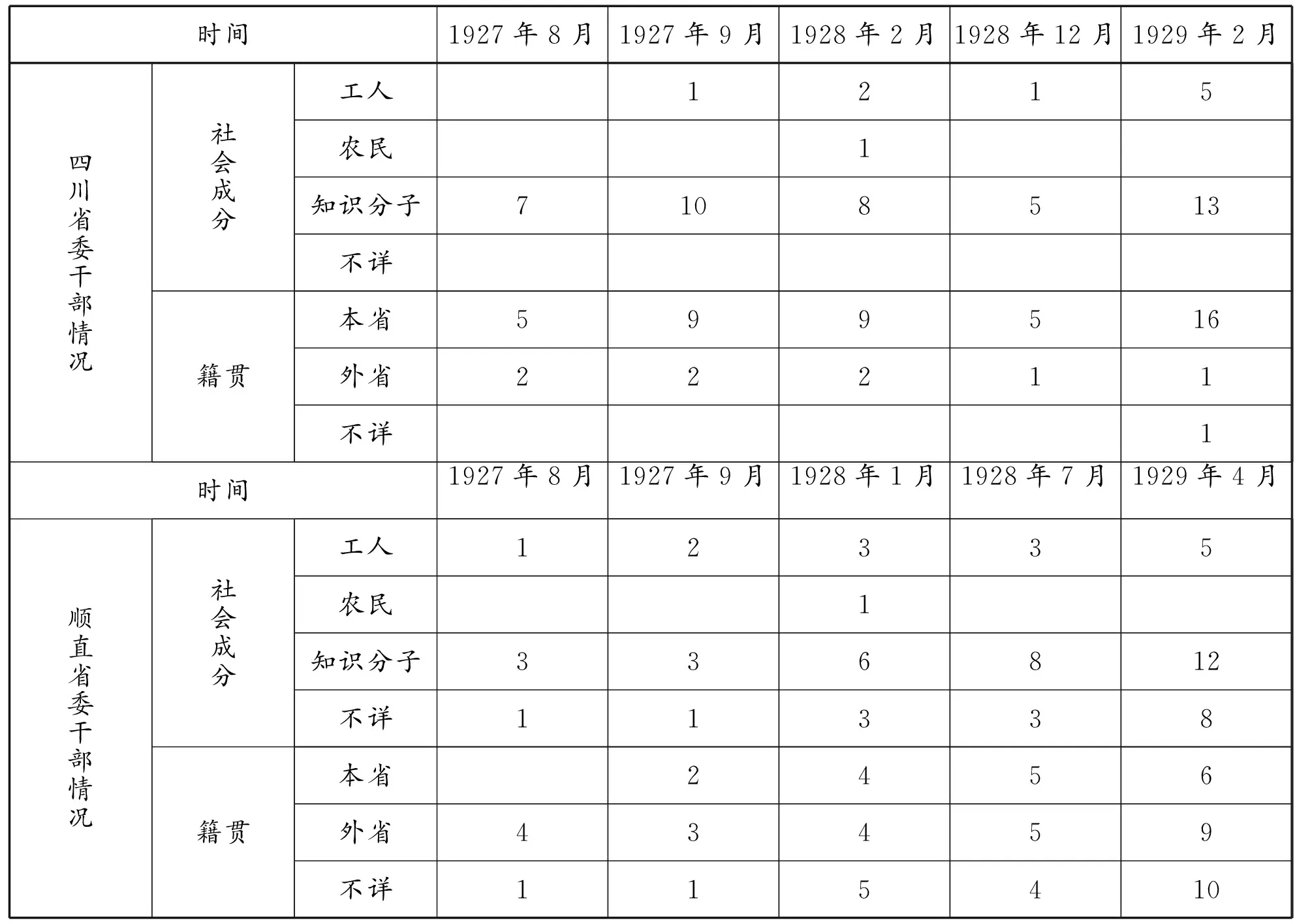

表1 川冀两省中共省委干部社会成分与籍贯比较(1927—1929)

分析上表可知,从顺直省委建立起到1929年4月,本省干部人数从未超过外省干部,且工农出身的干部一直在省委占有相当的比例。而四川省委自建立起到1929年2月,本省籍知识分子占据省委绝大多数,工农出身干部仅是零星的一两个,直到中共六大后才将工人干部增加到5个。这可能是因为顺直省委与中央联系比较紧密。而四川地处西南腹地,出川交通极为不便,(35)根据往来信件可以推算出,中央与四川省委的通信时间需要近2个月。且既没有建立华南那样的苏区根据地,也不属于北方革命范围。因而,中央对四川的领导只能是政策层面的。对此,四川临委曾一度颇有微词。而四川省委人员的不断变动,除因执行中央的组织要求外,牺牲、调动、叛变、开除等也是重要原因。

二次扩大会议后,四川地方党组织抓紧了工、农、学、兵运工作,将工作重点转向党的建设,积蓄力量,党员人数也逐渐达到高峰。8月,在得到中央批准后,四川正式建立了省委。1929年4月,四川临委再向中央报告时,全川党员总数已达3000人左右。从区域上划分,省委直属约1000人,川东约1200人,川南约800人;从社会成分和阶级分析,工人约400人,农民约1000人,兵士约800人,其余约800人。(36)《四川临时省委致中央报告》(1929年4月29日),《四川革命历史文件汇集》甲4,第29页。可知,此时工农兵党员成分约占70%,特别是兵士党员大幅度增长,约占26%,说明此前布置的军运工作有显著成效。而经过多次农村暴动的洗礼,农民党员继续呈现出高速发展趋势。从1927年8月至1929年初,四川地方党领导发动十余次武装,大多数发生在农运基础较好的川东、川南地区。相比之下,工人党员则发展缓慢。对此,四川临委解释道,党员一般认为“四川产业落后,是农业和手工业经济”,产业工人极少,发展无产阶级党员也就十分困难,因而只能通过军事投机或武装暴动等方式来发动工农群众,完成党的任务。(37)《四川临时省委致中央报告》(1929年4月29日),《四川革命历史文件汇集》甲4,第26页。

可见,尽管这一时间段四川党员发展的人数可观,但对于共产国际与中共中央再三强调的对工人阶级特别是产业工人的吸收,却收效甚微。大部分基层干部和党员还是农民阶级,并没有达到优化党内工农比例的预期。对此,临委精辟地总结到,四川的党“是由学生团体变而为农民党的组织”,并且认为能了解和执行党的政策的党员,只占十分之一,“一般工作能力十分薄弱”。(38)《四川临时省委致中央报告》(1929年4月29日),《四川革命历史文件汇集》甲4,第29页。原因在于各地在发展党员时,一般不知介绍党员标准,或太严,或降低。农民对于党和农会的关系又认识模糊和区分不清,认为农会就是党,党便是农会,也就难免出现农民盲目入党和成批入党的现象。而且,为完成中央与省委制定的征党目标,各地党部甚至运用鼓吹、“利诱欺骗”和“封建感情关系”的方式去发展党员,这必然难以保证党员发展的质量。至于士兵党员的迅速发展,临委也认为“数量太无限制,质量太坏”。原因在于军队中的党员发展大多凭“感情结合”,“同志间任意发生横的关系”,军官同志威望过大,以致于军支党团去迁就他们,甚至出现了整排集体入党的情况。(39)《四川临时省委第二次扩大会议军事工作决议案》(1929年6月),《四川革命历史文件汇集》甲4,第68—69页。

三、从结束第二次“左”倾错误到省委被破坏:“布尔什维克化”方针在川的实行

第二次“左”倾路线虽不是由共产国际直接推动,但也与它一系列指示和理论有着莫大的关系。从1930年6月中旬,中共中央特派员余乃文入川任军委书记起,到11月四川省委开始纠正第二次“左”倾路线,历时五个月的“左”倾暴动给四川党造成了严重的损失。通过1930年6月和1931年6月四川省委两次向中央的报告,可以直观看出此时期四川党的变化情况。

1930年上半年,因四川省委连遭破坏,领导人员和分设机构大幅度减少,省委常委只有程秉渊、苏爱吾、游少彬三人。6月25日,四川省委向中央详细汇报了区委以上干部和全川党员的统计情况,在省委看来起码也要能担任区委以上的工作才能称为干部。包括省委在内所有区委以上干部共计84人,其中工人干部13人,农民干部两人,军事干部11人,自由职业者一人,其余为知识分子。(40)《四川省委致中央报告(附:四川省委组织问题统计表)》(1930年6月25日),《四川革命历史文件汇集》甲5,内部发行,1985年版,第224、240—245页。这表明,1928年8月省委报告的基层组织中工农比例已占60%—70%,这应是包括众多基层支部在内的平均统计,而区委以上的省、市、县委中,近70%仍是知识分子,证明之前省委关于各地机关仍是“知识分子包办”的结论并非虚言。

统计数据中,全川党员共3881人,其中手工业者505人、产业工人56人、士兵党员750人、农民党员1223人、知识分子党员1143人、其他类者204人。(41)《四川省委致中央报告(附:党员数量成分一览表)》(1930年6月25日),《四川革命历史文件汇集》甲5,第251页。这是土地革命时期中共四川党在数量上的最高峰。但四川省委对此时党员发展质量有着清醒的认识,指出近两月来新吸收了工人同志约150人,都系手工业者,以成渝两地政治水平较高,比较有活动力,其他地方较差。产业工人人数虽少,“质量尚好”。农村党员政治水平很低,且“富农、中农占多数,甚至有不少地主阶级的成分”,“这是四川党农村组织的严重现象”。知识分子大都对党敷衍,消极散漫,甚至有背地加入改组派和国民党的。士兵同志一般政治水平与工作能力都低,但如果“要求立马开干”,积极性很高。(42)《四川省委致中央报告》(1931年6月25日),《四川革命历史文件汇集》甲5,第219—220页。这说明,在实际工作中,产业工人确实比一般工人和农民革命素质高,但苦于发展人数太少;而士兵党员人数不少,积极性也高,但容易盲动。

1930年11月,四川省委开始纠正第二次“左”倾路线。有关全川暴动期间党员的损失情况,据新任省委军委书记罗世文向中央的汇报,“农民运动全部被破损了”,而脱离工农基础的武装起义“也几乎全部断送了党在白军中的组织力量”。1931年6月,全省党员从4000人骤减至1580人左右。四川省共产党组织状况大致为:从区域上看,川东约600人,川西约380人,川南约300人,川北潼川县150人,川北顺庆县约150人;从社会成分和阶级分析,工人约300人,兵士约200人,农民与知识分子约1080人。(43)《特生向中央的报告》(1931年6月),《四川革命历史文件汇集》甲5,第489页。

分析来看,第二次“左”倾路线的“左”倾错误是造成四川党员大量损失的主要原因。按照中央制定的全国总暴动计划,要达到“会师武汉”的革命目标,长江上游的重庆地区,战略地位十分重要。因此,中央特派员入川直接推动全川的积极暴动,这期间四川共爆发三次革命兵变(一次未成)和三次农民起义,所以损失最大的自然也是农民和士兵党员。从另一方面看,也充分印证了此前省委对于党员质量的担忧,尤其是大量没有经过严格考察的农民与没有严谨训练的士兵涌入党内,极易造成旋聚旋散的局面。

六届四中全会虽否定了第二次“左”倾路线,但在共产国际代表直接干预下,以王明为首的第三次“左”倾路线在党内取得统治地位,其组织方针的核心要义即彻底贯彻党的“布尔什维克化”。具体而言,就是继续坚持领导干部的工人化,按照下层统一战线的方针发展党员。1931年5月,四川省委常委召开全体会议,检讨第二次“左”倾路线时期的错误,决议“执行国际和四中全会路线”,“肃清党内家长制的余毒”,恢复党组织“首先应该注意吸收工人、雇农入党”,“并坚决反对右倾取消的倾向”。(44)《四川省委通告》(1931年6月),《四川革命历史文件汇集》甲5,第470、474页。这样,第三次“左”倾错误开始在四川贯彻。

六届四中全会后,中共中央有计划地向全国各地派遣中央代表,以指导各地党组织改造工作。1931年初,中央派巡视员小元入川,全面督促四川党组织路线转变。8月13日,中共中央就组织问题专门致信四川省委,指示四川工作的重心是恢复与创造工农支部,减少上层架空的不必要机构,通过斗争和教育“勇敢的引进干部——特别是工人干部”,“走上布尔什维克化的道路”。(45)《中共中央关于组织问题给四川省委的信》(1931年8月12日),《建党以来重要文献选编》第8册,第504、505页。收信后,四川省委遵照指示,将省委常委减至4人,各部委也缩减至4个。10月,四川省委制定组织工作计划,下达对各地党部的具体发展任务,要求从10月到广州暴动纪念(12月11日)两个多月内,新发展工人阶级的指标为144人,农民303人,农村妇女15人。(46)《四川省委最近组织工作计划》(1931年10月11日),《四川革命历史文件汇集》甲5,第510页。可见,经历严重挫折后,四川省委布置的征党任务稳健和务实得多,但各基层组织要在逆境当中再度焕发生机,显然比较困难。

果不其然,到12月份,四川省委遗憾地向中央表示:数月以来,全川“在党员数量上几乎没有增加,计划规定各地发展数字没有实现”(47)《四川省委致中央报告》(1931年12月1日),《四川革命历史文件汇集》甲5,第548—549页。。为此,1932年1月,省委再度给各级党部布置征党任务,具体指标与去年10月相差不多,并再三强调此前发展成绩与计划目标相差甚远,“证明各地党部还没有真正走向布尔什维克的转变”,望对新任务切实执行,不得马虎。省委另要求各地要积极开展兵运工作,要求第一季度发展兵士党员232人。(48)《四川省委致各级党部信》(1932年1月8日),《四川革命历史文件汇集》甲6,内部发行,1985年版,第3、15页。这表明,四川省委对于此时发展工农党员的难度是有一定认知的,因而没有像之前那样提出动辄几百或翻番的发展指标,而将重点放在军阀、民团部队中。此外,鉴于中央苏区严峻的反“围剿”形势,四川省委的另一项组织任务,是为中央苏区输送“工人与军事专门技术人才”,计划全省共选派21人。这也是省委要求多发展兵士党员的原因之一。

1932年2月19日,中共中央在听取巡视员关于四川的工作报告后,致信四川省委,批评四川党的整个政治路线和实际工作并没有“真正的彻底转变”,“不能正确懂得国际路线的真实内容”。(49)《中共中央给四川省委的信》(1932年2月19日),《建党以来重要文献选编》第9册,第151页。中央指示,在干部层面,应立即提拔一个工人同志参加省委工作,基层党部应从工人、贫雇农和兵士中提拔,但“一定要把干部的基础建筑在先进的无产阶级身上”,确保“指导机关走上工人化的道路”。发展党员问题要注重质量,纠正之前“浮夸虚报”“党员挂名”等缺点,并建议采取“工作竞赛冲锋队等方式”,从“现在到五一节”,党员人数要增加500人,其中工人成分要发展到200人,产业工人要增加到50人。(50)《中共中央给四川省委的信》(1932年2月19日),《建党以来重要文献选编》第9册,第162、163、164页。尽管中央给四川布置的征党总数仅比省委提出的略多一点,但着重强调工人阶级要占到一半。收到中央指示后,四川省委于6月3日通过对自身工作检讨和今后路线的决议,决定“立即实行引进工人成分参加省委领导工作,完成政治的转变”(51)《四川省委关于接受中央来信的决议》(1932年6月3日),《四川革命历史文件汇集》甲6,第70页。。随后,省委即调工人阶级出身的冯伯谦为常委,后为组织部部长。

1932年9月,四川省委就近两月的工作情况向中央汇报,指出“最近党的发展,从成分上看有显著的转变”。但总体上地方党部的改造,“引进当地工农干部参加工作的成绩很坏”,仍旧要靠省委委派,而且巡视制度尚不健全,限制了对地方的指导作用。(52)《四川省委致中央报告》(1932年9月25日),《四川革命历史文件汇集》甲6,第106、107页。到1933年3月,四川省委常委程秉渊向中央汇报,全川目前共有统计党支部240个,工厂支部13个、手工工人支部13个、农村支部115个、兵支25个、街道支部21个、学校支部10个、其他43个;党员1207人(53)四川省委统计1267人,实际相加为1207人。,从社会成分和阶级分析,产业工人60人、手工工人102人、雇工53人、贫农与中农478人、军官11人、士兵130人、学生72人、店员11人、自由职业者及其他290人。(54)《四川省委致中央报告》(1933年3月),《四川革命历史文件汇集》甲6,第371页。

可见,自第二次“左”倾路线结束后到1933年3月,尽管中央与省委布置了几次征党任务,四川党员仍然减少了近250人。程秉渊也坦承“在全川整个的比较观察,一年多以来,简直是没增加”,而且川东党组织因几次破坏,“损失了大部分的组织”,省委所在地的成华地区和学校支部也“表示减少”。除去白色恐怖的客观原因外,省委认为“党的组织的发展上无疑的是受着十分厉害的关门主义的障碍”,“对干部的恐慌还没解决”。(55)《四川省委致中央报告》(1933年3月),《四川革命历史文件汇集》甲6,第372页。从社会成分来看,四川省委和各级党部在六届四中全会后,坚决贯彻中共中央关于组织路线的指示精神,发展党员过程中主要面向工、农(贫、中、雇农)兵群众,积极向“布尔什维克化”方向靠拢,但农民成分仍占近四成,而工人成分还不到两成。

对此,1933年5月20日,中央给四川省委发出一封措辞严厉的指示信,批评省委没有坚决执行中央反富农路线,强调对机会主义进行无情斗争。这样,四川党的组织工作又激进起来。7月17日,四川省委通过接受中央指示信的决议,承认过去对工农运动高涨形势认识不足,组织发展落后,要求各地方党、支部,要坚决执行发展党的任务,在9月18日之前,“完成一倍以上党员的发展,并要严格实现中央规定的成分(工人、雇农成分要占百分之七十五)”。另外,省委决定“在最近期间应当引进五个工人雇农同志参加省委工作”。(56)《四川省委接受中央五月二十日来信指示的决议》(1933年7月17日),《四川革命历史文件汇集》甲6,第432—433页。1934年1月中旬,中央特派员徐平到达成都,“传达中央指示,帮助省委转变工作,经省委会议讨论,决定遵照中央指示建立新省委”(57)《中国共产党四川省组织史资料(1921—1949)》,第61页。,史博康、张郅、刘克谐、王柱臣(农民)(58)党跃武:《闪亮的坐标——四川大学革命英烈传略》上,四川大学出版社2021年版,第117页。、黄德华、袁宗洁、钟炳荣(致明)(农民)(59)德阳市地方志编纂委员会编:《德阳市志》下,四川人民出版社2003年版,第1262页。、刘××、曾海元等九人成为省委委员,九名省委委员中,史博康、张郅、刘克谐、曾海元等四人是知识分子,(60)《四川省委向中央的报告—省委组织分工名单》(1934年2月10日),《四川革命历史文件汇集》甲7,内部发行,1986年版,第141页。黄德华、袁宗洁、刘××三人是工人,王柱臣和钟炳荣两人是贫农,工农干部已超过知识分子干部。而改组原因,在1934年2月10日的《四川省委向中央的报告》中也作了说明:“川委一九三〇第一次代表会所选出的正式委员和候补,早已残缺不全。去年五月接到中央来信后,提有〔新〕分子参加(正式七人、候补四人,其中只工人一个),但现在死的死了,走的走了,只剩正式三人,候补二人。”(61)《四川省委向中央的报告》(1934年2月10日),《四川革命历史文件汇集》甲7,第141页。这次改组,很大程度上是为弥补缺额。

同时,徐平督促四川省委,加快转变四川党组织路线。2月3日,在特派员的督促下,省委通过更为激进的组织工作决议,提出发展与巩固党的组织“成为目前最紧急的任务”。具体目标是“在今年红五月前各地党部应有三倍以上的发展,工人要占百分之四十”。(62)《四川省委关于全川工作的决议》(1934年2月3日),《四川革命历史文件汇集》甲7,第111页。随后,徐平就四川党组织问题向中央汇报,指出“目前四川党最严重的现象,是罗明路线下的取消主义”。“他们认为苏维埃革命是农民运动,工人不是反帝和土地革命的动力”,将工作重点放在乡村,“甚至有很多地方还在富农分子的把持之下”,“这是十足的农民中心主义代表的意见”,“也是富农路线的最坚决执行者”。而造成这种现象的主要原因即是“四川党没有真正变成无产阶级领导的党”。(63)《四川省委平同志给中央的报告》(1934年2月8日),《四川革命历史文件汇集》甲7,第130、131页。

也就是说,按照“下层统一战线”要求,四川省的征党范围越来越窄,征求指标却是成倍增长,还要防止掉入“富农路线”与“农民主义”的“泥坑”。但实际上,改造组织和征党任务在地方执行时屡屡碰壁。如省委巡视员到绵安地区后,计划在改选县委时只保留两名旧同志,增选五名新同志,即两名雇工,两名贫农和一名知识分子。这一提议立即遭到两名旧同志反对,“经过了一两个钟头的争执仍各走极端”,再加上私人感情和土匪习惯等其他因素制约,巡视员无奈地表示“县委的集体领导、机关的建立、实行分工负责等,只成为纸上的决议”。(64)《四川省委绵安巡视员给省委的信》(1934年5月25日),《四川革命历史文件汇集》甲7,第256—257、260页。

吸收基层党员的情况则更为复杂,省委遂安巡视员的报告比较有代表性。他到达该处后,立即召集临时县委会议,改组县委,布置任务。而在执行过程中得到的回答却是“旧的清理不起,新的不能发展”,原因是群众、同学都喜欢“要大干不小干”,“别处干起我们这里才能干起”,“要求不开会”,“要有枪和队伍”,甚至还有“无论如何是干不起来的”等观念。县委遇到这些问题,“就束手无策了”,在巡视员的详细解释与指导下,该地区的组织改造和征党工作才有一定的成效。(65)《四川省委遂安巡视员给省委的报告》(1934年6月1日),《四川革命历史文件汇集》甲7,第275—276页。

1934年6月,工人阶级出身的刘道生和马如龙带着中央指示信回川工作,并再度改组省委,增加了省委中的工人成分,但1934年8月和1935年4月,四川省委又遭两次破坏,直至1937年12月,期间四川没有建立过省委组织,改造地方组织和发展三倍以上党员的目标,也就无从谈起。

结语

“唯成分论”确实是共产国际指导中国革命中“左”倾错误的主要表现之一。正如毛泽东所总结的,在土地革命战争时期,“党的领导机关的一部分人,没有能够在这一整个阶段中掌握住正确的政治路线和组织路线”(66)《〈共产党人〉发刊词》(1939年10月4日),《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第611页。。但共产国际与中共中央强调的组织路线,很难在四川党的发展中得以完全贯彻。六届四中全会之前,省委层面仅是零星的增加工农阶级,众多的基层支部在实际上多为农民干部,介于支部与省委间的市、县、区党部,干部成分仍以知识分子为主。六届四中全会后,通过中央委派和巡视员督导,省委和各级组织的工农成分才有显著的增加,但省委以下各级党部的改造大多以委派为主,工农干部极为缺乏。

从全川党的社会构成来看,土地革命时期前期(1927—1933年),工人成分的变动区间是12%—19%,农民是18%—37%,士兵是10%—26%。可以说,农民党员一直是中共四川党的主要成分,这也是大革命失败中共转向地下和农村的普遍现象。而四川党组织的一个特点是,兵士党员一直占有相当比例,数量上甚至几次超过工人党员。这与四川军阀林立,部队众多有直接关系。相比之下,四川工人党员特别是产业工人的发展则十分缓慢。

因此可以总结到,共产国际的指导方针,必须与中国革命的实际和地方实际相结合,不能将“布尔什维克化”教条式的执行。从土地革命时期四川党的发展历程来看,在探索马克思主义中国化的道路上,地方经历了不小的挫折,但也积累了宝贵的经验。

- 苏区研究的其它文章

- “川”“陕”之间:川陕苏区发展历程中陕南的政治功能定位