公路工程防护网施工技术方案比较与施工组织分析

裴巧巧 申铁军

摘要 文章首先详细分析了高位危岩群的地质情况;其次对其进行稳定性分析,在此基础上,提出了三种治理方案,从技术角度、工期影响、治理效果三个方面进行比较分析,从而得出最优方案;最后合工程实例,对张口式帘式防护网、被动防护网、主动防护网的施工组织进行了分析。研究表明,采用的综合防护体系有效地对落石进行了防护,达到了安全防护目的,且工程量小、施工速度快。

关键词 危岩区;防护网;方案比较

中图分类号 U455.4文献标识码 B文章编号 2096-8949(2023)23-0142-03

0 引言

针对大型特高位危岩群的勘测工作,宋亚军等[1]提出了通过无人机实现危岩体的近距离精准勘测,解决了陡峭山崖人员无法到达位置的危岩体勘测工作,并通过将点云与高清岩体照片相结合生成三维模型的方式,实现勘测结果可视化,使测量数据更加精准。针对大型特高位危岩群的治理工作,王楷翔[2]提出了“被動防护网+帘式张口防护网+主动防护网”的综合治理措施,成为此领域的一个创新突破。

1 项目地质分析

(1)1号危岩区内,发育10处危岩,危岩体积0.3~5 m3,相对高度30~80 m,主要为小型、中位—高位危岩。受层面切割作用,危岩底部多临空,危岩失稳类型以坠落式、倾倒式为主。危岩形态多呈块状,部分呈板状。岩体受节理切割及风化剥蚀影响,坡面岩体较破碎,岩体结构呈块状,与洞口水平距离约60~80 m。

(2)2号危岩区内发育5处危岩,危岩体积0.2~10 m3,相对高度50~100 m,主要为小型、高位危岩,危岩底部多临空,陡倾节理发育,危岩失稳类型以倾倒式、坠落式为主,个别危岩受结构面组合切割,可产生楔形滑移。危岩单体形态多呈块状,个别呈楔形体状。

(3)3号危岩区内发育5处危岩,危岩体积0.3~20 m3,相对高度50~100 m,主要为小型—中型、高位危岩。岩体较完整,但由于受层面及节理面组合切割作用,局部岩体较破碎,节理面1产状:270°∠90°,节理面2产状:67°∠76°,陡崖浅层发育4条竖向裂隙,延伸长度10~30 m,裂隙多为闭合。危岩底部多临空,陡倾节理发育,危岩失稳类型以坠落式为主,局部为倾倒式,危岩形态多呈块状,个别呈楔形体状。

(4)4号危岩区内主要发育3处危岩,危岩体积约15 m3,相对高度约150 m,主要为小型、特高位危岩,岩体结构呈块状,受层面及陡倾节理切割作用,岩体较破碎,危岩失稳类型以倾倒式为主。

2 危岩体稳定性分析

2.1 倒悬式危岩体稳定性分析

洞口上部陡崖岩体受层面切割和风化剥蚀影响,部分岩体底部临空,呈倒悬状,临空面深度一般为0.3~1.5 m,局部最大达2 m。由于洞口上方岩体节理裂隙发育且多为陡倾节理,岩体被陡倾节理切割为块状、柱状,部分岩体底部临空,在重力作用、风化剥蚀作用及裂隙水的作用下,危岩体顶部或底部的节理不断延伸,在贯通达到一定深度时,倒悬岩体有发生倾倒、坠落的可能。

2.2 楔形式危岩体稳定性分析

隧道洞口边坡高陡,岩层产状倾向坡内,岩体整体稳定。通过对陡崖下部调绘节理产状以及高清摄影三维实体模型量测节理产状的分析,部分结构面组合可切割岩体形成楔形岩块,在重力、雨水冲刷以及爆破震动等作用下,楔形体后部可能出现贯通破裂面,发生倾倒、坠落。

3 治理方案分析比较

3.1 防护方案分析

(1)防护方案一:先清除左侧15 m至右侧15 m范围内危岩,再沿自然边坡部分顺坡削方,最后采用独立锚杆加固。

(2)防护方案二:左侧15 m至右侧15 m范围内整体刷坡后,采用框架锚杆进行坡面防护。

(3)防护方案三:被动防护网+帘式张口防护网+主动防护网[3]。

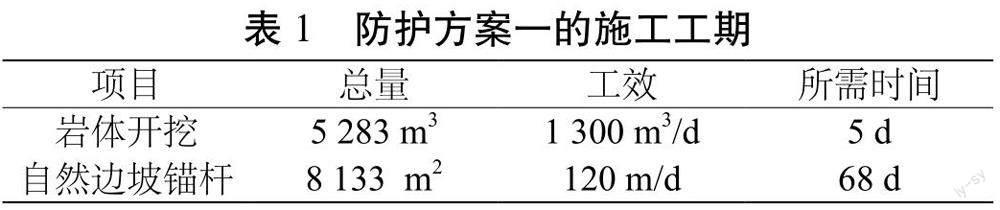

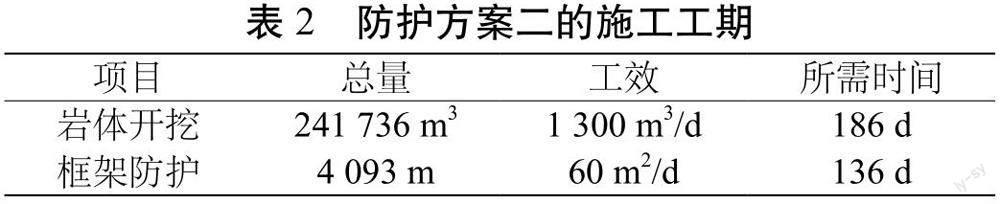

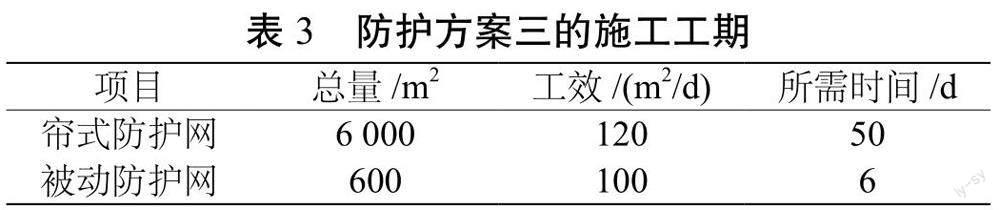

3.2 工期比较

防护方案工期比较见表1、表2、表3。

(1)方案一施工完成所需工期73 d。

(2)方案二施工完成所需工期322 d。

(3)方案三施工完成所需工期56 d。

3.3 治理效果比较

(1)防护方案一:该方案没有改变自然边坡坡脚大于岸坡稳定角的现状。

(2)防护方案二:能够保证隧道仰坡在运营期的稳定,消除危岩体崩塌坠落的潜在可能性,一劳永逸,彻底根治危岩体对铁路造成的威胁。

(3)防护方案三:仅对坡面落石进行防护,避免对坡面造成过大扰动,覆盖面积大,防护效果好。

3.4 防护方案比较结论

结合具体工程实际情况,对拟定的三项防护方案投入费用、施工工期、治理效果、施工安全性进行综合比选,最终选定方案三为最终治理措施,见表4。

4 技术应用与施工组织

4.1 工艺流程分析

(1)柔性主动防护网施工工艺流程见图1。

(2)帘式张口防护网施工工艺流程见图2。

(3)被动防护网施工工艺流程见图3。

4.2 防护网施工操作要点分析

针对超挖存在的以上问题,在开挖施工作业中尽量采用机械化施工来控制超挖量,将超挖量降到最低,见表5、表6。

5 结束语

综上所述,该措施是通过主动防护网对松散岩体加固,通过帘式防护网对落石进行引导、消能,被动防护网对落石最终拦截的综合治理措施,解决了传统刷方、硬性隔离等治理措施成本投入大、施工周期长、安全风险高的问题,实现了对大型特高位危岩群快速、安全、高效地根本性治理。

参考文献

[1]宋亚军, 王楷翔, 宫亮. 毛家坡隧道大型特高位危岩群勘察及治理措施研究[C]//《施工技术(中英文)》杂志社, 亚太建设科技信息研究院有限公司. 2022年全国工程建设行业施工技术交流会论文集(中册). 2022: 5.

[2]王楷翔, 宫亮, 宋亚军, 等. 一种治理隧道口上方大型特高位危岩群的结构: CN218373415U[P]. 2023-01-24.

[3]刘拥华, 庞少鹏, 肖子湖, 等. 一种适用复杂地段测试锚杆拉力的支架: CN216896624U[P]. 2022-07-05.

收稿日期:2023-09-28

作者简介:裴巧巧(1979—),女,本科,工程师,从事桥梁隧道建设工作。

通信作者:申铁军(1980—),男,本科,高级工程师,研究方向:防护网施工。