王笛:茶馆里的历史学家

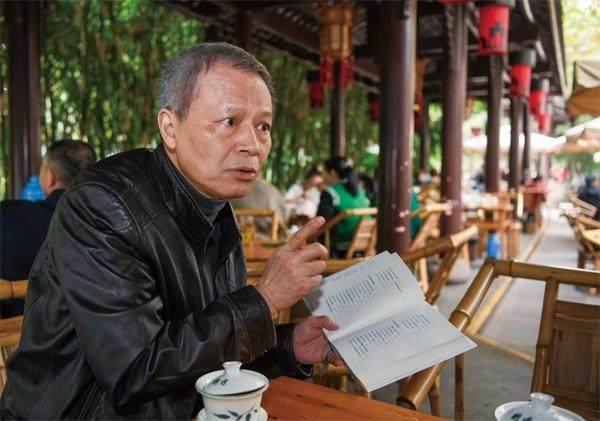

王笛在成都人民公园鹤鸣茶社。图/华小峰

历史学家王笛的《茶馆:成都公共生活的衰落与复兴1950—2000》在成都有杏书店举办了新书分享会。书店创办者张丰在书店门口舞台前摆上了传统的茶座:一张桌子,三张竹椅,三杯盖碗茶,一个温水瓶。张丰作为主持人,坐在右边。左边坐的是艺术家王亥,他是王笛当年在成都三中的同学。王笛坐在中间,不需要说话的时候,他不时地给身边的两位倒水。这让张丰感到不好意思。王笛则说:我是茶博士。

活动结束后的晚上,我和王笛在有杏书店的路灯下,聊到10点多钟。王笛意识到时间已经很晚,问在一旁等待的张丰:“书店开到几点?”张丰说:“可以一直开着,只要我们乐意。”

几个月之前,新冠疫情尚未结束,在成都郊区的敦壩酒吧,张丰和在剑桥大学攻读人类学博士的灵子主持了王笛的一次分享会,没有主题,想讲什么就讲什么。王笛从晚上7点半讲到午夜12点,灵子暂停了聊天,让现场围坐的一百多位听众休息一下。王笛以为讲完了。但灵子告诉他,这只是中场休息时间。王笛第二天早上要飞澳门,我以为他会说,今天太晚了,就到这儿吧。没想到他说,今天我舍命陪君子了。活动一直持续到凌晨1点多。这是成都公共空间里令人惊叹的蓬勃气息,参与其中的人会忘记时间。这是“十日谈”,但远不止“十日”。在有杏书店和敦壩,我都见到了风哥,他似乎永远不停地在发布成都公共空间里的各种活动。我赞叹他的精力,他说这没什么,很简单的,不需要花什么时间。我也再次见到了张颖律师,她来参加王笛的分享会,她自己主持的“明亮的对话”仍在运行,她希望人们身处其中,能学到思考的意识,而不只是说话的技巧。

王笛如今回成都,受邀的活动众多,几乎都是从早说到晚。他对各种问题都保持足够的耐心,尽管很多相似的问题他已经回答过许多遍。他出现在各种媒体上。他乐于向大众讲述他的历史研究和寫作。他的名字与他研究的主要领域中的“街头文化”、“袍哥”和“茶馆”相连。他关心人与空间的关系,沟通着具体的词与物。他思考历史对于当下的意义,愿意将自己的思考传播到更广阔的范围。他成了广受欢迎的历史学家之一。在分享会上,张丰说到日渐兴起的“公共史学”,称王笛为“茶馆里的历史学家”。他们谈话的背景,四周是通透的,我能看到背景板后边,老阿姨们安逸地坐在竹椅上聊天,戴头盔的快递小哥提着外卖走来,骑电单车的人穿行而过。这是成都市民生活的自然叠加,构成了层次丰富的视觉景观。

《茶馆:成都公共生活的衰落与复兴1950—2000》可简称为《茶馆(下)》。在《茶馆(上)》,也就是《茶馆:成都的公共生活和微观世界1900—1950》中,王笛比较过四川和其他地方的茶馆,比如广东的茶楼。“广东一般称茶楼,表面看起来像四川的茶馆,但显然是为中产阶级服务的,与四川的‘平民化’茶馆不同。”在形容广东茶楼时,王笛用了“堂皇”一词。

在澳门,为了直观地与四川茶馆进行比较,王笛带我们去位于上葡京的一家粤式茶楼喝早茶。这家茶楼更像是精致的餐厅,桌面上菜品的摆设远多于茶具。服务员用手推车给我们端来叉烧酥和萝卜糕。餐桌上已经有烧鹅、虾饺、汤包、烧卖、牛腩和鱼羹。这顿丰盛的早茶,花费一千多块澳门元。周围的设计也颇费心思,墙壁的装饰设计成蒸笼一样的纹理,让人有热气蒸腾之感。王笛曾身处这样的热气蒸腾之中。

当天正好是内地的高考时间,而澳门的学校开始放假。澳门的高中生不需要高考,他们都是通过申请上大学。王笛觉得现在内地的小孩太内卷了。“我们喜欢帝王史观,其实是崇尚做人上人。我们瞧不起普通人,所以希望自己的孩子不要做普通人。让每个普通人有尊严地生活,这才是我们应该提倡的。这是我强调平民史观的原因。”

王笛想起自己的过去。1977年恢复高考的时候,王笛正好在上海出差。他回成都工作两年了,之前在苏东坡的老家眉山下乡插队。他哥哥彼时已经去了云南生产建设兵团,他本可以不下乡,但是不下乡的话,没有任何前途可言,不能安排工作。“我还是想着下乡,下乡的话,可能还有推荐上大学的机会。”王笛自愿下乡,表现很好,但还是没有获得推荐上大学的机会。1975年,通过招工,他回到成都,进了成都铁路局机械分局砖瓦厂。“烧砖烧瓦,绝对的重体力劳动。”

我在砖窑班。砖窑是椭圆形的,火是不灭的,沿着火边,有很多的窑火循环,进去以后就像隧道一样,你从这个窑把砖运出来,就这个天气,三伏天,进去,火是热的,进去只穿短裤,戴口罩,都是汗水啊,只有两个眼睛露出来,窑灰很重啊。几个人把砖摞上去,节奏一样快,就像做运动一样。当时的粮票是定量的,普通居民每人每月26斤,我们因为是重体力劳动,粮票是46斤。看到这个对比,就知道这个劳动有多重了。一般工厂是8小时工作制,我们是4小时工作制,因为不能太累。这是大家都不愿意去的地方。

在砖厂工作一年多,因为会画画,王笛被调到工会。他画了很多画,刷了许多标语。他想成为画家,但没有机会。没能成为画家,但这项业余技能还是让他有机会从重体力劳动中解脱出来。

2023年9月17日,王笛在成都有杏书店分享新书。图/本刊记者 卫毅

时代的变化,让他获得了上大学的机会。中美建交的时候,他更是真切地觉得时代变了。刚上大学不久的王笛,在1978年12月16日的日记上,写下了这样几句话:“真是一个杰出的创举,伟大的一步,中美正式建交了。多少年来的积怨,将很快消除。上午我们正在一教楼上政经课,听到了这一重要新闻,大家兴奋得涨红了脸,当听到邓副主席明年一月将访问美国时,全部鼓起掌来,这充分说明了人心所向。”

那一天的情形虽然过去了很多年,但仍然印在王笛的脑海。历史系77和78级两百多人在一教楼最大的教室上政治经济学课。因为是大课,教室有收音和扩音设备。课间休息时,不知是哪位同学把收音机打开,借着扩音器,大家听到了中央人民广播电台正在播放中美建交的新闻。喧闹的教室安静下来,接着,大家鼓起掌来。

王笛在四川大学历史系的毕业合影。图/受访者提供

澳门大学的教学楼很安静。图书馆里正举办澳门大学教职人员艺术展。王笛的三幅画参加了展览,而他忙于工作,还没有去看过。他带着我们在图书馆里转了好几圈才找到展厅。他的画放在展厅最显眼的位置,三幅人物肖像分别是费正清、詹姆斯·斯科特和卡洛·金茨堡,这是他欣赏的三位学者。

费正清在给芭芭拉·塔奇曼写史迪威的一本书作序时说:“长期以来,美国试图使中国跟自己更相似的努力——这是个堂吉诃德式的努力,但是屡败屡试,现在这种努力又再度兴起了……‘最后,中国走了自己的道路,就仿佛美国人从来没有去过那里似的。’”王笛觉得费正清毕生的努力都在加强中美两国人民之间的理解和友谊。

王笛在德克萨斯A&M大学给本科生上课时,曾收集了美国媒体关于“五四”运动的报道,以便让学生能够根据这些原始资料写论文。这些资料让他吃惊,基本上没有被历史学家们使用过。“美国媒体主要是围绕中国发生的重大事件的报道,也有一些中国社会和文化的介绍和分析,以及关于中国的经济和教育。而我使用的个人记录以及媒体对个人的采访,则是从他们自己的眼睛看到的中国,有细节、有故事、有感受,在相当大程度上弥补了大事件后面个人命运和体验的缺失。”个人和细节一直是王笛所强调的。

澳门是辛亥革命的重要策源地之一。孙中山当年在这里行医,镜湖医院前有孙中山塑像。王笛推荐我去看马礼逊的墓。“在白鸽巢附近,很有历史感。”王笛的歷史学家朋友杨念群、孙江来澳门的时候,他带他们去过。马礼逊编辑出版了第一部英汉字典——《华英字典》,第一个将《圣经》翻译成中文,并在澳门开办了第一家中西医结合的诊所。他是中西方交流的开创性人物,而澳门在历史上一直是中西方交流的桥头堡。

在澳门大学的住处,一条航道从阳台下的海面通过。海水的一边是澳门,一边是珠海。看到海岸,王笛会想起在美国钓鱼的日子。他有两大爱好:钓鱼和种菜。他在阳台上种了很多东西——田七、黄瓜、木耳菜……钓鱼的爱好则放了下来。“一个教授在大学旁的海岸边钓鱼总是不太好。”(笑)在自己的阳台上,他从未看到有人在滩涂上钓鱼。

王笛在中国内地和美国的大学都教过书,如今来到澳门,他觉得又增加了一个思考历史的角度。身处中西交界的地方,对他的研究有帮助。疫情三年,许多学术会议都停了。在澳门和我们吃了这顿饭之后,王笛要去香港,参加中外历史学者的一次会议。会议对大家没有论文要求,只是谈谈最近的一些想法。王笛打算坐巴士去香港,走港珠澳大桥。

在澳门,王笛很少去茶楼。他喜欢路边摊。他介绍我们去白鸽巢附近一家铺子吃咖喱牛肉汤。“铺子就在街边,食客就在街上吃,很好吃,我每次路过都要吃。”这种临街铺子家里出来的小孩,用王笛的同学王亥的话来说,就是“街娃儿”。王亥说自己就是“街娃儿”,跟在大院里长大的王笛不一样,“街娃儿”需要更强的混的能力,才能混出来。王亥觉得艺术家可以混出来,但历史学家混不出来。这是两者的区别。

几年前,王笛和流沙河做过一次对谈,这让他感到紧张。小时候,他和流沙河都住在四川文联的院子里,会和哥哥到流沙河那里听故事。住在这个院子里的还有沙汀、艾芜等人。王笛的历史写作有文学性和审美性的自我要求,大概与他从小身处的人文环境的熏陶有关。但那并不是平静的日子。他想读书的时候,要偷偷爬进文联图书馆的书库,那是看书如做贼的年代。王笛小学只读了三年,初中和高中也没有完整地读过,高中因为政审,差点失去升学的机会。但他爱好读书的习惯还是帮助了他,当高考突然恢复的时候,他没有那么措手不及。

1977年恢复高考的时候,王笛21岁,在铁路局工会工作。火车票免费,可以到处走。工会待遇很好,会分到一些稀缺商品。父母觉得铁路局的工作是铁饭碗,即便读了大学,毕业分配的工作也不见得比现在好,建议他再等两年,等工作满五年之后就可以带薪读书,毕业后还可以回原单位。听了父母的话,王笛没有参加1977年的高考。高考那天,他正好去上海出差。那时候他的身份虽然是工人,但“以工代干”,就是以工人的身份做干部的事情,看上去挺安逸。在上海,他正好看到考生进入高考考场。这样的场景对他是一个刺激。他觉得很失落,“有一种被时代遗弃了的感觉。”那一刻他决定,明年一定得考,“不能再等了。”

他偷偷准备,不敢告诉父母。“怕他们一劝,我又放弃了怎么办。”那时候他住单位,每周回家一次,回去也不提,考完后才告诉父母。父母还是很高兴。成绩相当不错,历史考得特别好。原本想读中文系,其实还是想画画,觉得读中文系和艺术沾点边。

在成都鹤鸣茶社第一次见到王笛的时候,头一天晚上,他刚参加了大学同学毕业40周年的聚会。同学们还记得,王笛是当年四川大学历史系78级第一个被录取的学生。历史满分100分,他考了96分。他去报到的时候,是1号。“其实我那时候对什么是历史研究根本不懂,只是喜欢看一些历史书而已。”大学同学的成分很复杂。刚入学的时候,班上最小的同学16岁,最大的32岁。“现在分不出年龄来了,差不多都退休了。同学们有专门旅游的群、专门喝酒的群、专门打麻将的群。”

大学同学中像王笛这样还在工作的人,很少。王笛是澳门大学讲座教授,可以到70岁退休。同学们为了40周年聚会,打算集体到安仁镇玩两天。王笛有事情,得回澳门。成都的同学决定提前一天在成都聚一下,为了能见一下王笛。

王笛行事低调,每次回成都都是静悄悄地来,静悄悄地走。这次回成都,有多场公开活动,躲不了了,大家聚了一下。“我不愿意变成主角,别人为你做活动。”

他去看了父母。父母九十多岁,住在养老院里。过去在成都的大量书籍,由于多年闲置未用,他都捐给了川大,让研究生们分了。现在,他有点怀念那些书。他就是用那些书写出了自己的第一本书——《跨出封闭的世界》。

在海外这么多年,他用新收集的研究资料写出了《街头文化》、《袍哥》、《茶馆》等著作。成都双流区目前正在筹办一个王笛文献中心,他收集的那些资料以后会放到这里,可以让其他有需要的研究者使用。王笛刚去看过这个地方。文献中心两层楼,很漂亮。王亥在帮他做这件事。王亥出现在王笛的许多活动上,他有着跟王笛截然相反的性格,用“社牛”都不足以形容。

在澳门,王笛书架上的书不算特别多。他现在几乎不收藏书了,书太沉,他经常需要用,不方便。他主要看电子书,很多时候是听书。他眼睛不好。他给我看他正在读的电子书,有斯科特、哈耶克、王鼎钧,还有新晋诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺。他当年想用一个虚拟的世纪老人的口吻讲《茶馆》的故事,类似埃尔诺在《悠悠岁月》里的“無人称自传”。埃尔诺在自己回忆的同时,也触发他人的回忆,回忆的共鸣呈现出时代的演变。

王笛一直在记忆里寻找这些共鸣时刻。这些时刻很多是向下沉的。比如,他在砖瓦厂做砖的时候,和二三十个工人挤在大工棚里,没有自己的私人空间。工人们睡了,他在灯下看书,但没有一个人说他灯亮到那么晚,影响他们睡觉。工人们还用废木料给他做了一个桌子,让他读书画画。“很可能就是那段时间的经历,对我后来的民众史观和下层视角,有着潜移默化的影响。”

在有杏书店,王笛说起他那一代人,既做过农民又做过工人的城市知识分子,在中国历史上可能是绝无仅有的一代。在22岁的时候——不算太早也不算很晚的年龄——他通过突然而至的高考,扭转了命运。31岁的时候,他成为当时中国大学历史系最年轻的副教授。一切看上去一帆风顺的时候,他又做出决定,去美国读研究生,重新开始。

四川大学历史系副教授王笛准备赴国外继续学业时,获得了美国两所大学历史系的录取通知。一所是约翰·霍普金斯大学,一所是哥伦比亚大学。他选择了前者,跟随美国著名历史学家罗威廉攻读博士学位。

罗威廉推荐王笛去读卡洛·金茨堡的《奶酪与蛆虫》。这是王笛第一次读微观史著作。金茨堡运用宗教裁判所档案,书写了16世纪意大利北部一个乡村小磨坊主梅诺基奥的心灵史。在梅诺基奥眼中,宇宙是一块被蛆虫咬噬的千疮百孔的奶酪。原著是意大利语,王笛阅读的英文本恰好是约翰·霍普金斯大学出版社出版的。这部微观史经典之作他读了无数遍,后来又在他开设的新文化史讨论课上,与学生们一次次精读书中细节。他认为这样的精读和讨论比给学生开一列长长的书单有用。

王笛写的是微观史。他的三个主要的大题目,都跟罗威廉有过充分讨论。罗威廉带学生,不是说自己专长什么,就让学生写什么。“学生自己要有这个冲动,老师是帮助深化。不是说老师有个大的构想,然后布置给学生。”

在他跟罗威廉商量博士论文写作的时候,还没有“街头文化”(street culture)一词。“我先说了这个概念,他说好。我觉得学生要独立思考,要不断深化,老师是让问题具体化,而不是让老师代替思考。”

王笛一直在践行着微观史观。他觉得这对于我们习惯了历史写作要有重大意义和宏大叙事的读者来说,需要更多的适应和了解。并不是更多更细的历史书写,就是微观史。“如果我们写一本有关曾国藩或胡适的书,哪怕细节再多,再细致,也不是我们所称的微观历史。微观历史的前提之一,就是要写普通人的历史。”

金茨堡主张重视“被迫害和被征服的人”,因为这些人往往“被许多历史学家视为边缘人物而不予理睬,甚至通常全然无视”。

王笛用微观史的方法写博士论文《街头文化》的时候,他的导师罗威廉正在写《救世——陈宏谋与十八世纪中国的精英意识》。罗威廉认为,这位出生于广西临桂横山村的清朝官员身上,能看到当时精英的心态,这是“经世”的典范,是盛清时代的缩影。显然与王笛感兴趣的研究并不一样,但这并不妨碍他们一起去美国国会图书馆查阅资料。“这里可能是全世界图书资料最多的地方。”罗威廉去找陈宏谋,王笛去找茶馆。罗威廉会问王笛,陈宏谋的这几句诗怎么翻译合适。

王笛在成都与读者分享。图/华小峰

罗威廉在《救世》的导论里表达了自己的思考:“现在看来,叙事型著作和对历史文本的密集阅读是完全必要的,对微观史的强调使得对历史人物个人生活的详细研究获得了极高的地位。意大利历史学家卡洛·金茨堡的《奶酪与蛆虫》就是微观史研究的经典之作。这让我怀疑,在这个年代,一位学者花费许多时间去研究一位男性精英和一位重要的政治人物,是不是最有效的治学之道。意大利一位意气风发的历史学家乔瓦尼·莱维在《年鉴》上发表的许多文章,雄辩地证明:那些大人物研究,如适当处理同有关小人物的研究一样,有助于我们了解过去的历史。”

有许多人也会认为,王笛的微观史研究,跟另一位历史学家杨念群对于帝王的研究,会产生冲突和矛盾。王笛并不这样看。“其实我们所说的并不矛盾,历史很多时候确实是帝王和精英决定,他讲的是实情,但我表达的是历史观,统治人的人要研究,被统治的人也应该研究。杨念群研究帝王,并不是说他赞同帝王的做法。”

王笛从罗威廉那里学到很多东西,包括导师并不主导一切。王笛现在澳门大学给学生上新文化史的课。读金茨堡的《奶酪与蛆虫》和娜塔莉·泽蒙·戴维斯的《马丁·盖尔归来》等英文原著。两个星期读一本,一个星期3小时,一本书讨论6小时。他和学生抠每一个细节。他鼓励学生独立思考,有理有据地向老师提出不同意见,有时意见对,有时不一定对。老师和学生的意见都并非不容质疑。“这是对话的方式,不是为了证明谁对谁错。有时候同样的资料,大家使用的方式是不一样的,对历史的解读是有多种视角的,但一切都建立在仔细阅读的基础上。”

之前说到,王笛当年也收到哥伦比亚大学历史系的录取通知。录取他的是历史学家曾小萍(Madeleine Zelin),她的代表作是《自贡商人:近代中国早期的企业家》。王笛的博士论文《街头文化》在斯坦福大学出版社出版的时候,匿名外审人之一就是曾小萍。

曾小萍给《街头文化》写了六七页评语,相当于一个小论文。她给王笛提出了很多修改意见,其中一条是:这本书的观点不是很清楚。这让王笛感到苦恼。“我去问罗威廉,怎么把主要观点突出表达。罗威廉告诉我一个方法。他说,每一章你用一句话来概括,然后你把各章的这些话组成一个段落,那个段落的主题句,就是你的主要观点。这个太厉害了。”

2005年,《街头文化》获得美国城市史研究学会最佳著作奖。王笛对曾小萍和罗威廉都很感激,严格的评审提出的问题,用有效的方法解决问题,都让他受益匪浅。

罗威廉已经七十多岁,年长王笛不到十岁。有时,王笛还会向罗威廉请教。2019年,由罗威廉和他在霍普金斯大学的同事梅尔清(Tobie Meyer-Fong)共同推荐,王笛被选为该校的杰出校友(Soecity of Scholars),這是很大的荣誉。王笛原本2020年春天要到美国参加颁奖典礼,并参加校长主持的晚宴,已经邀请罗威廉参加,但因为疫情限制,最终没能成行,这是他疫情期间最大的遗憾。

王笛在阳台种菜。图/本刊记者 方迎忠

在美国史学界,华裔教授获得认可并不容易。王笛说起何炳棣和黄仁宇,认为他们两人是美国华裔历史学者的两个极端例子。“何炳棣的研究方式是美国史学界的正统,讲究实证,能得到专业上的承认,他一帆风顺,1970年代就担任美国亚洲学会会长,这是很不容易的。黄仁宇是另一个极端。他的书是大历史的写法,比如《万历十五年》,缺乏个案的研究基础,在美国史学界很难被接受,所以他的书在美国的出版屡遭挫折,最后他甚至失去了教职。黄仁宇的书纵横上下千年,读起来很舒服。今天,黄仁宇在读者里的名声远远大于何炳棣,《黄河青山》读起来比《读史阅世六十年》要震撼。”

王笛当年在德克萨斯A&M大学任教时,是历史系唯一一位华裔教授。上了年纪之后,最让王笛头疼的是交通不方便。大学里有机场,他要回中国,需要先从大学城坐小飞机到休斯顿、奥斯汀或达拉斯,然后飞到洛杉矶或旧金山,再飞到北京或上海。

他在美国教了17年的书,从助理教授做到正教授,觉得要换一个环境了。当澳门大学向他抛出橄榄枝的时候,他接受了,2015年来到澳门大学。经过一年适应之后,他留了下来,曾担任澳门大学历史系主任,并担任讲席教授至今。

在澳门,王笛很多时候在食堂吃饭,或者在家用面条和速冻水饺解决问题。偶尔做川菜,也是采取最简单的办法,用火锅底料煮各种配菜。澳门大学横琴校区通过海底隧道与澳门相连,这里就像一个小社会,王笛因此能够远离尘嚣。

他的书桌斜对着阳台,落地窗外的船就这么从现实和历史的交通要道通过。他像生活在历史和现实之间。他是同时有历史感和现实感的学者。他希望能借助对历史的思考,对当下有所意义。“历史充满偶然性,没有规律,但历史可以帮助我们思考。”

王笛办公室外的墙上有许多图片和照片,有他从事专业研究的介绍,有日常生活的照片。其中一张2000年大学同学聚会的照片,同学们在打麻将。王笛不会打麻将,在研究茶馆之前,他也很少去茶馆。他看上去不像典型的成都人。他的同学王亥这样的“街娃儿”可能才是。

王笛当年也许比王亥更想成为一个画家。他的书里经常有他的插画,比如我们正在聊天的鹤鸣茶社。他根据照片画了一张。他给《历史的微声》画了很多人物头像。“这合乎我的理念,他们是我崇敬的人,我从他们那里汲取的思想和思考,展示这些需要借助艺术的手法,需要一些插图。我不喜欢简单放照片。《那间街角的茶铺》我也是画了插图的。画插图的想法,是我和这两本书的责任编辑李磊商量后的共识。”

这些年,王笛在国内出版的书很多,多到各出版社需要排队,避免在宣发上撞车。他对人民文学出版社正在推出的“王笛作品系列”很满意,“责任编辑李磊光是每本书的书名就想了好多作为备选。在文学性表达以及大众阅读和推广方面,也给了我很多提示和建议,并且安排了上海书展我和许纪霖的对谈,还有我和张明扬在上海思南的活动。”王笛说,在美国二十多年,他出版的东西并不多。“我1991年去的美国,到了2015年,24年我只出了两本英文书和一本中文书,很少吧,但好多东西就是积累,积累之后会有爆发。”王笛今年67岁。有一种说法,60岁到70岁是一个历史学家的黄金时期。王笛正处在这样的时期。

来鹤鸣茶社的路上,他一直在听书。“我眼睛不好,眼睛留着写作。”他是珍惜时间的人,早上起来,漱口刷牙,做饭吃饭,他都在听书。他说他的生活是三书:写书、读书、教书。

在澳门,按照王笛的指点,我在白鸽巢前地一所教堂后边的角落里,找到了马礼逊的墓。墓前的地盘上,有几位工人在拉线测量,估计是教堂和墓地需要修缮。几个小孩在教堂前踢球,球进到院子里,他们才会跑过来。白鸽巢前地是一个公共空间,这里最多的是下象棋的老人。传统像石头一样坚固。王笛说,在香港和旧金山都会看到类似的景象,那种从传统中延续下来的公共空间的构成部分,有的不以时间为转移。

在2023年9月的成都双流彭镇观音阁茶馆前,我同样看到了下象棋的人,他们在那里坐了一早上。王笛《茶馆(下)》中转述了张戎在《鸿:三代中国女人的故事》中的回忆。成都的许多茶馆在“文革”之初被强行关闭。“一个男孩甚至一掀棋盘,棋子全撒落在地板上,大叫着:‘不要象棋!你不知道这是资产阶级的爱好吗?’随后把棋子棋盘都扔到河里,一些学生在茶馆墙上刷标语。”

在“破四旧”运动中,茶馆受到了冲击,在那里,喝茶“被视为旧社会的陋习,茶铺被看作藏垢纳污、阶级异己分子与落后群众聚集之所,强行取缔、关闭了茶馆”。此时,老虎灶在成都居民生活中仍然占有重要地位。20世纪60年代的成都居民家中,燃料缺乏,老虎灶提供的开水比自己烧开水方便便宜。在茶馆喝茶少了,但买开水回家泡茶的人并没有减少。茶铺起到水铺的作用。

在茶馆研究的问题上,王笛关心的是,是否地区或地方的研究可以提供理解中国社会和文化的普遍性知识。“微观研究的意义在于,能够为把对历史的认识上升到一个更广义的层次提供个案分析,其不仅能丰富我们对地方的知识,而且有助于我们对中国的理解。”

国家与社会关系问题,是西方研究中国历史的一个着眼点。在1980年代末和1990年代初,罗威廉使用公共领域(public sphere)这一概念来研究近代中国时,遭到不少学者反对,他们认为哈贝马斯的概念不适用于中国。“20世纪下半叶的中国有相当长一段时间,便处于有‘国家’无‘社会’的时代,国家掌握了政治、经济、社会、文化的一切资源,这是此前任何政权未能实现的。传统的‘公’的领域也几乎不复存在。”

姜文导演的《让子弹飞》已然是当代中国电影的经典之作,其中的桥段脍炙人口,在各种社交场合被频频引用。电影改编自马识途《夜谭十记》中的《盗官记》。在《盗官记》里,有这么一段对成都茶馆的细致描述:

你们去过成都吗?那里有一个少城公园,少城公园里有一个鹤鸣茶社。在那里有一块颇大的空坝子,都盖着凉棚,面临绿水涟漪,是个好的风景去处。凉棚下摆满茶桌和竹椅,密密麻麻坐满喝茶的茶客,热闹得很。到处听到互相打招呼、寒暄问好的声音,到处是茶倌放下铜盘叫着“开水”的声音。这是一个普通的茶座,那些做小生意的、当教员的等等小市民们,就在这里来谋事,说合,讲交情,做买卖,吵架,扯皮,参加“六腊之战”,“吃讲茶”……

这是曾经的鹤鸣茶社,许多情状还在,许多则已成往事。比如说“六腊之战”,指的是每年六月和腊月是学校教员受聘期满的月份,教员们为了争取继续聘用,四处奔走,为生活而战。“吃讲茶”则是双方发生争执时,会请袍哥主持公道,双方在茶馆谈判,或和或打,就看这茶吃得怎样。

王笛在成都鹤鸣茶社拍摄茶客。图/华小峰

马识途的小说写的是民国时的事情。1949年之后,马识途的回忆是这样的:

既然茶馆不再是能支持革命的地方,我们必须坚决地消除它们。因此,茶馆倒闭了。尽管人们不喜欢这种不便,但他们除了无条件服从外,无能为力。实际上,一些有识之士认为我们可以取茶馆之益而去其之弊,当然,这样的话,茶馆的弊处将会完全被消除,茶馆将成为一个文化活动中心以及宣传教育的场所。但当局没有听见这些声音,因此,茶馆在四川大地上几乎消失殆尽。

王笛觉得鹤鸣茶社的历史几乎可以单独提出来独立成书,鹤鸣茶社的历史就是一部波澜起伏的电影,而不同人的眼中,有不同的茶和历史——

看到同样的历史资料,人和人理解不一样。我们今天在鹤鸣茶社,可能不同的人有不同的感受。有的人可能看到臟乱差,有的人看到的是人和人在聊天社交,有的人看到茶倌在忙着掺茶,有的是看到谋生的人,有的看到掏耳朵的人,有的是看到我们在这聊天,摆着书,还有人在旁边照相。每个人看到的都不一样。本来这就是一个大千世界。卡尔·波普尔说,我们写不出整体的历史,包括鹤鸣茶社,我们都写不出整体的历史。我们看到的只是通过个体的眼睛,或者个体的研究者来理解的历史,任何历史都只是部分的历史。每个人写的都是碎片,不可能是全面的历史。

有的人说成都很好啊,有的人说成都就是大家无所事事。同样的事情,有的是积极的,有的是消极的。大家的经历不一样。有的工作很满意,有的始终找不到好工作,能说感受是一样的吗?历史就这样复杂,没有标准,也没有规律。相信历史有规律是很可怕的事情。过去的三年,病毒让全球都改变了。这有什么必然性啊。三年前,没有人预见得到疫情对世界的改变。所谓规律,是可以预见到的未来,历史真的不是这样的,很多时候只是人的一念之差。我们的现代社会,整个人类文明,不是人为设计的,一个社会自然进化可能更合理。

王笛从鹤鸣茶社旁边人头攒动的餐饮店里买了几碗水饺,这是我们的午餐。他说起吃的历史。“我读幼儿园的时候,吃不饱饭,我还记得,小孩子跟着老师去其他班看看有没有剩下的饭,没有啊。这样的饿肚子的事情,就是人为设计的结果。”王笛生于1956年。

他表达了他对整个中国历史的看法。“我们要让社会充分发展。举个简单的例子,如果大家都在泰坦尼克号这样的大船上,如果在正确的航道上,大家没感觉有什么,一旦出现问题,大家就都完蛋。如果我们分乘50条船往前走,看起来缺乏效率,但哪一种选择更安全,这是非常简单的道理。”

在《茶馆(上)》的尾声,王笛用了《寻梦》作为标题。他用非常感性的笔触描述了1949年的最后一天:

在过去的50年里,他们所光顾的茶馆,他们视为理所当然的坐茶馆的生活习惯,竟一直是国家权力与地方社会、文化的同一性和独特性较量的“战场”。他们每天到茶馆吃茶,竟然就是他们拿起“弱者的武器”所进行的“弱者的反抗”。这也即是说,弱小而手无寸铁的茶馆经理人、堂倌和茶客们,在这50年的反复鏖战中,任凭茶碗中波澜翻滚,茶桌上风云变幻,他们犹如冲锋陷阵的勇士,为茶馆和日常文化的最终胜利,立下了汗马功劳。如果他们知道自己在捍卫地方文化中所扮演的关键角色,就不会嘲笑这位通过时间机器突然降临、要为他们撰写历史的小同乡了。

“小同乡”指的是王笛自己。2023年9月,王笛第九次来到成都双流彭镇观音阁茶馆,时间机器仿佛再次启程。他毫无意外地再次看到了在那里打牌的甘大爷和胡大爷。老板李强用老虎灶上取下来的水壶给他们的茶杯里倒入鲜开水,波澜翻滚。

在王笛叙述的那些试图改变世界的大人物眼中,他们想着的是世界的波澜翻滚,而不是这碗茶。王笛在《历史的微声》最后一章中,提到了他脑海里浮现过的一个画面:“帝王或者英雄站在高高的山巅上,俯瞰整个大地,为自己马上要创造历史,而心潮澎湃,豪情万丈。极目望去,在他的眼中,是乌泱泱的人海,芸芸众生,小如蝼蚁。对他来说,面对这样的人海,多一个不多,少一个也不少,个体在这里已经失去了意义;个体的命运,在这里是无关大局的;芸芸众生之间,是没有区别的,甚至看不清他们的面孔。他们没有自己的故事,也没有自己的历史,当然也就没有自己的未来。如果这些芸芸众生为了帝王或者英雄所谓的‘宏大事业’而死去,就无声无息地化为了尘土。在宏大的历史叙事中,个体是整体完全可以忽视的东西,这就是整体史的本质。”

在观音阁茶馆,王笛走到甘大爷和胡大爷旁边,再次拍下了许多照片。而正在打牌的两位大爷对此习以为常,连眼皮都没抬一下。每天上午都出现在茶馆里,用一杯一块钱的茶度过一个上午,这样波澜不惊的生活也许才是最正常最让人安心的生活。王笛告诉我,“人民能够日复一日、年复一年预期到他们能够过着安静和平的生活,难道这不就是最宏大的叙事吗?”

王笛在办公室收到了四川大学学报寄给他的期刊。期刊的开篇便是他写的论文《“啯匪”和“会匪”:哥老会起源的新思考》。秘密会社一直是他所关心的主题。当年的《袍哥》是这一研究过程中的插曲。和袍哥有关的大量材料需要更丰富的形式来表现。对沈宝媛论文的研究,更像是对《奶酪与蛆虫》的一次具体的借鉴。“原本并不打算写微观史,只是正好有这么一个资料。”意大利偏远地区的故事勾起他对四川乡下一起案件的联系。这正说明文明当中的许多形式具有共性,我们跟世界并不是那么不一样。

最近他会写到“三支半香”,会写到哥老会现实和精神的起源。他会运用霍布斯鲍姆《传统的发明》所提到的理念。袍哥联系着更繁复而未明的历史。如何认识这些故事,如何认识文本,如何认识档案,是重要的事情。“不要认为记载在档案上的东西就是历史。档案的真实性并不比别人写的小说更真实。”王笛说起二十四史。“二十四史就是官修的历史。这是皇帝希望我们相信的历史。许多历史经过伪造、修改,甚至销毁。如果没有二十四史,今天留给我们的历史,也许不是更少,而是更多。这些官修的历史有多少真实性?我敢说百分之一的真实性都没有。官修的历史只能代表官方,跟每个人的经历有出入。我反复强调,一个学者要有批判精神,包括对史料和历史写作的批判,没有批判的话,你的写作没有任何意义。当然,每个人都没法写出完全真实的历史,我们只是力图写出接近真实的历史。”

我和王笛站在下班高峰期的成都合江亭附近的路边等车。往西边走一段路,就到新南门。以前,成都还有城墙城门城楼的时候,南门叫“江桥”,南城楼是“浣溪”。顺着锦江往西边的方向看,看到的是和其他城市差不多的天际线,看不出这是成都。往东不远的地方是九眼桥遗迹。成都许多地方只剩下一个地名。那些貌似还在的地方,跟往年已经不一样。锦里、宽窄巷子好像是古色古香的街道,但保留下来的东西并不多。王笛原本住在大慈寺对面,庙里曾经有一个文博大茶园,“非常壮观”。他觉得这里曾是最有成都茶馆文化特色的地方,但已经有了翻天覆地的变化,成了太古里。文博大茶园长大的孩子和太古里长大的孩子看到的成都,哪个更真实?

成都是和茶馆相连的,茶馆让成都成为成都。“到口子上啖三花”曾经是成都人的口头禅,就像北京人说“您吃了吗”一样。不一定真的去喝茶或吃饭。一种可以成为日常口语的指代物,说明这件事情在日常生活中的重要。在口子上,在街角,那种传统茶铺不好找了。所以,游客们会去双流彭镇的茶馆打卡。

王笛在观音阁茶馆门口跟老板李强聊起过去。他觉得观音阁茶馆现在的“两张皮”挺好。“一张皮”是网红打卡之地。他们在这里喝一碗茶10块钱,买了茶可以喝茶休息拍照。“另一张皮”是当地茶客的日常生活,以甘大爷和胡大爷每天雷打不动出现在茶馆为标志,他们用的是大茶杯,茶叶不一样,1塊钱。两者相辅相成,构成了一个传统和现实融合的空间。

这里是成都历史为数不多的“活化石”之一。未硬化的室内泥地,土木结构的空间,竹椅、温水瓶、茶碗、老虎灶,各种嘈杂声随之而来。这是现实的声音,也是历史的回声。这是王笛所说的“历史的微声”。这里,普通的个体不是一个个抽象数字,而是一个个具体的人。他们喝着茶,打着牌,聊着天,将生活日复一日地进行下去。