“中国的第五大发明”

叶梓

提起中国的四大发明,大家都会抢答道:“造纸术、指南针、火药、活字印刷术!”那你知道“中国的第五大发明”嗎?那就是于2016 年入选《联合国教科文组织非物质文化遗产名录》的“二十四节气”。

“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”这首28 个字的《二十四节气歌》蕴含了中华民族千百年的智慧,体现了高度的农耕文明,在国际气象界被誉为“中国第五大发明”。

中国是世界上少数几个农业文明的起源地之一,主要的农业区分布在黄河流域。早在距今一万年左右的新石器时代,我们的祖先就驯化了水稻和小米等作物,通过先进的农耕文明观察物候和物象,再通过发达的天文学观测太阳的运行、推算节气时间,结合对天文、物象的观察,前人终于总结出可以反映黄河农耕文明的二十四节气。虽然二十四节气的诞生是在黄河流域,加之中国幅员辽阔,各地气候有所差异,但它在空间和时间上仍具有很大的普适性,至今还深刻影响着南北方农民朋友的耕种习惯,也影响着我们对天气的认识。

两者的诞生地虽然不完全一样,但也都是诞生在当年黄河文明诞生的地方。按照传统历法,一年有十二个月,每月两个节气,每个节气有三候,每候为五日,如此,共计二十四节气、七十二候,每候都有动物、植物、天气等随季节变化的周期性自然现象,这些现象称“物候”。据说,物候最早诞生于夏朝,但夏朝没有文字记载,最早的完整记载见于《逸周书·时训解》。例如,立春第一候为“东风解冻”,第二候为“蛰虫始振”,第三候为“鱼陟负冰”。

流传较广的《冬季九九歌》:“一九二九,不出手。三九四九,冰上走。五九六九,河边插柳。七九河开,八九雁来。九九加一九,耕牛遍地走。”

立春是二十四节气中的第一个节气,是春天到来的前奏。不过,立春之后也不是立刻就能春暖花开,而要提防春寒料峭。

随着气温的回升,春耕也要提上日程。在古时,立春这一天皇帝也要亲自扶犁耕种,以进行劝课农桑、祈盼丰年。

北方地区的人们会在立春这一天吃春饼、啃萝卜,南方地区的人们则吃春卷,皆寓意“咬春”。

“春雷响,万物长。”惊蛰是反映自然物候现象的一个节气。动物在入冬时潜伏在土中或洞中不食不动的状态称为蛰,春雷惊醒蛰居的动物称为惊。

当然,这是一种较为生动的说法,其实蛰居的动物并不是被春雷惊醒的,使其结束冬眠的主要原因是天气变暖。

惊蛰过后,南北方的春意差别更加明显,南方部分地区已经融融春光,而北方部分地区还在力争“0℃以上”。

顾名思义,雨水是反映降水现象的节气之一。雨水常处于“七九”,冰河逐渐融化,贵如油的春雨在此时“酝酿”,只待节气一到,便洒向大地。

气温回升,降水增加,适宜的温度和湿度使雨水成为一个充满生机的节气,古人留下了许多关于春雨的优美诗句:“好雨知时节,当春乃发生。”“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。”

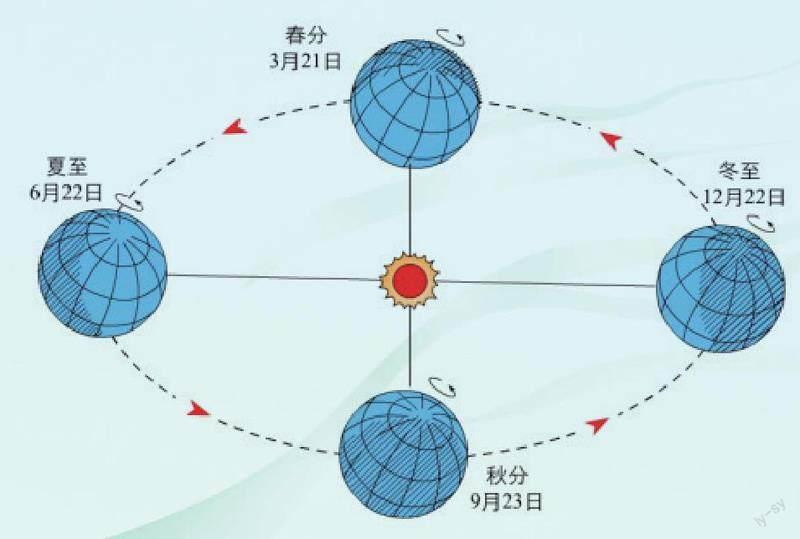

分者,半也。春分日,一为春季九十日之半;二为太阳直射赤道,昼夜等分。

春分之后,太阳直射点向北移,北半球开始昼变长夜变短,南半球则相反。值得一提的是,北半球将出现极昼现象,南半球将出现极夜现象。另外,天气变化明显,风沙、倒春寒、春旱等天气和气候将轮番登场。

清明,既是节气,也是节日,蕴含着自然和人文两种内涵,既有着“种瓜点豆”的指示作用,也承载着人们对祖先的思时之敬。

我国幅员辽阔,各地清明时节的气候特点也不尽相同。江南地区自然是雨纷纷,华南地区因临近海洋有较大降水,黄淮平原以北则降水较少,北方地区则干燥多风。因此,各地区将紧锣密鼓地开展灌溉、防寒、播种等一系列农事活动。除此之外,各地还有扫墓祭祖、踏青等习俗。

来自“雨生百谷”之说。另有传说,黄帝因仓颉创造文字而“天降谷子雨”,从此便有了“谷雨”节。

俗话说:“清明断雪,谷雨断霜。”谷雨后,气温升高加快,降雨量增加,光照充足,是谷物、棉花等作物种植和生长的重要时期。另外,享有盛誉的雨前茶说的就是谷雨时节采制的春茶。

谷雨时节,喝雨前茶、食香椿、赏牡丹、祭祀文祖仓颉的习俗广为流传。

立夏:万物生长盛夏始

这是夏季的第一个节气,也叫“春尽日”。立夏过后,各地气温明显升高,降雨量增多,夏收作物进入生长后期,冬小麦扬花灌浆,各类农作物长势旺盛。

历朝历代都非常重视立夏。周朝时,帝王要亲率文武百官到郊外“迎夏”,汉代亦沿袭此俗,且君臣一律穿朱色礼服,此后的宋、明、清均有相关风俗,以表达人们对传统文化的尊崇和美好生活的期许。

小满,其含义是从小满开始,北方的大麦、冬小麦等夏熟作物籽粒开始灌浆饱满,但还没有成熟,只是“小满”而已,距收获还有一段时间。另外,还有人将“满”赋予新的寓意,用其形容雨水的盈缺。“小满不满,干断田坎”等谚语都是在强调小满节气时田地蓄水的重要性。

后来,人们也常用“小得盈满”形容知足常乐的心境。

这是一个忙着播种,也忙着收获的节气。“芒”是指大麦、小麦等有芒作物成熟,人们开始抢收;“种”则指谷、黍等作物的播种。因此,芒种是夏收夏种的关键时节。

提起芒种,不得不说梅雨。芒种后期,长江流域会出现较长时间的阴雨天气,因正值梅子黄熟,故称梅雨。这个时期的暴雨易引发洪水灾害,而若这期间没有连续性降水,则称为空梅,意味着该地区有可能出现严重的夏旱。

不断北移的太阳直射点终于“走”到了北回归线,北回归线附近的地区会出现“立竿无影”的神奇现象。这一天,北半球迎来白昼最长、夜晚最短的一天,此后,太阳直射点便开始走“回头路”,不断南移,北半球逐渐昼变短夜变长。

夏至距离闷热的“三伏天”还有28 天左右,高温、雷雨天气也将接连而至。人们会在夏至日吃面条、粽子等食物。