知微见著,物理教材中的高考

刘 洋

重庆市南坪中学校,重庆 400060

教材依据普通高中物理课程标准编写,是学生最原始的学习资料,也是教师最根本的教学工具。作为高中学习过程中最重要的资源,教材呈现知识的形式、展示的情境素材、习题的考查方式、体现的育人理念都直接影响着教师在教学中对教材的理解和使用。从近年的高考题中可以明显看出教材在高考中的地位,不少高考题的情境素材都能在教材中找到,包括教材课前“问题”、正文、“课前漫步”、例题或习题等。这些趋势在对知识内容进行考查的同时亦能有效引领教师在课堂教学中回归教材、着力于深挖教材资源,以此为教学服务。

其中,情境化试题在考查形式上与高考评价体系的目标相契合,迁移学生思维观念由“解题”向“解决问题”转变,落实对物理学科核心素养的考查[1]。依据试题与情境的“关联度”,试题情境可划分为3 类。第一类是情境分离型,情境材料与考查内容轻度结合,该情境去掉与否对题目解题信息的提炼和获取并无影响;第二类是情境组合型,情境材料与考查内容中度结合,情境材料包含着关键的解题信息;第三类是情境融合型,情境材料与考查内容高度结合,情境就是问题,学生需要由该情境正向迁移构建出物理模型,结合物理规律、数学知识综合解题[2]。

高考试题的一个显著特点是“新”,近年高考物理试题,知识立足于基础,形式推陈出新,物理试题凸显了物理主干知识、思想方法,同时注重五种关键能力的考查,体现新课程理念[3]。从重庆高考物理试题中可以看出,题目除了在情境上与教材极具关联外,在考法设置上也与教材一脉相承,包括设问上有梯度、思维上有深度、计算上有难度等特点。如图1 所示,高考基于教材内容进行融合和创新,呈现出“移宫换羽、旧貌新颜”的特点,让学生感到似熟非熟,即在“熟悉中考陌生,陌生中考熟悉”。试题在设置上着力考查学生在物理基本概念、基本规律上的理解和应用,引导教学重视学生学科素养的培养,尤其是让学生形成物理观念,掌握基础知识[4]。按照情境与考法在“新”上的不同体现,可以将试题分为三种类别:“情境新颖,考法常规”“情境常规,考法新颖”“情境新颖,考法新颖”。它们各自具备不同的特点,并且在教材中也存在着这三种类别的题目,下面对此进行具体的分析说明。

图1 高考试题架构

1 情境新颖,考法常规

高考试题在积极创新的同时又落脚于教材中的基本知识、方法、定理和定律。试题常以新颖的情境为载体,让学生感到陌生,但在考法上又立足于考查学生熟悉的基础内容和方法。例如,2021 年重庆卷第3 题的眼动仪情境考查电磁感应定律和楞次定律;第4 题汽车安全气囊系统的电容式加速度传感器情境考查电容器内容等。新颖的情境,常规的考法,犹如“新瓶装旧酒”,看似陌生,实则熟悉。让学生从情境中提炼出物理模型,依据基本的物理规律和物理方法解决问题。这一类试题是在陌生中考查熟悉、熟悉中考查熟练,以确保学生基础扎实。

例1(2022 年重庆卷第5 题)2021 年中国全超导托卡马克核聚变实验装置创造了新的纪录。为粗略了解等离子体在托卡马克环形真空室内的运动状况,某同学将一小段真空室内的电场和磁场理想化为方向均水平向右的匀强电场和匀强磁场(图2),电场强度大小为E,磁感应强度大小为B。若某电荷量为q 的正离子在此电场和磁场中运动,其速度平行于磁场方向的分量大小为v1,垂直于磁场方向的分量大小为v2,不计离子重力,则()

图2 例1 示意图

B.该离子受到的洛伦兹力大小为qv1B

C.v2与v1的比值不断变大

D.该离子的加速度大小不变

本题以全超导托卡马克核聚变实验装置为素材创设了一个科技前沿问题情境。该情境让学生感到非常新颖,题目涉及的知识内容是带电粒子在电场和磁场中的运动,处理方法是运动的分解。学生通过受力分析得出粒子参与两个分运动:水平方向匀加速直线运动和竖直方向匀速圆周运动,合成后是不等距螺旋线,由不同运动的性质和特点解决此问题。题目主要考查学生的理解能力、模型建构能力、推理论证能力。

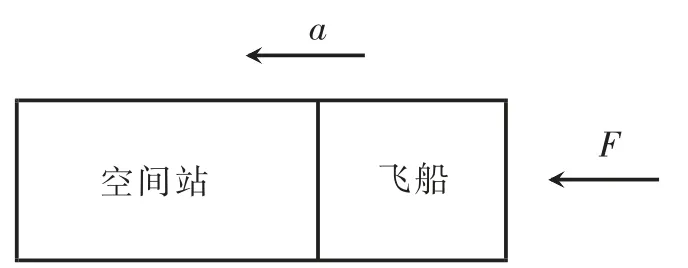

例2(人教版高中物理必修第一册105页第4 题) 图3 是采用动力学方法测量空间站质量的原理图。若已知飞船质量为3.0×103kg,其推进器的平均推力F 为900 N,在飞船与空间站对接后,推进器工作5 s 内,测出飞船和空间站的速度变化是0.05 m/s,求空间站的质量。

图3 例2 示意图

本题以动力学方法测量空间站质量为素材创设科技前沿问题情境。该情境非常新颖,考查的是牛顿第二定律的基本应用。学生需要从情境中建立物理模型、提炼关键信息,明确动力学方法测量质量的原理,结合物理规律解决问题。此题主要考查学生的理解能力、模型建构能力。

2 情境常规,考法新颖

高考试题常以贴近日常生活和学生常见的熟悉情境作为载体进行考查。学生大多都对这类情境不陌生,甚至是往常遇见过、看到过的问题情境。此类问题在考查的方式上打破常规定式,变换角度进行考查,看似熟悉,实则陌生,需要学生依据新的思维方式、新的方法去进行处理。例如,2022 年重庆卷第7 题的单杆模型考查电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、图像问题;第10题的斜面模型考查功能关系、数学处理能力、图像问题。题目以常规的情境,新颖的考法,犹如“老壶装新酒”,学生需通过情境提炼物理模型,依据掌握的物理规律,综合运用各种方法,调用多方面知识进行问题处理。在熟悉中考查陌生,陌生中考查熟练,需要学生具备综合分析问题、解决问题的能力。

例3(2021 年重庆卷第10 题)额定功率相同的甲、乙两车在同一水平路面上从静止启动,其发动机的牵引力随时间的变化曲线如图4 所示。两车分别从t1和t3时刻开始以额定功率行驶,从t2和t4时刻开始牵引力均视为不变。若两车行驶时所受的阻力大小与重力成正比,且比例系数相同,则()

图4 例3 示意图

A.甲车的总重比乙车大

B.甲车比乙车先开始运动

C.甲车在t1时刻和乙车在t3时刻的速率相同

D.甲车在t2时刻和乙车在t4时刻的速率相同

本题以甲、乙两车启动为素材创设问题情境。该情境是学生很熟悉的机车启动问题,学生处理此类问题常使用两个公式:P=Fv,a=,但本题仅依据这两个公式并不能解决问题。在本题的考查上,需要学生建立机车启动的过程模型,从F-t 图像中获取关键位置的状态信息,找到该图像特殊位置所对应的机车状态,由图像转化到机车的运动过程,并结合机车启动的特点进行分析处理。题目主要考查学生的理解能力、推理论证能力和创新能力。

例4(人教版高中物理选择性必修第一册29页第8 题)如图5,质量均为m 的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A 上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O 点系一长为l 的细线,细线另一端系一质量为m0的球C。现将C 球拉起使细线水平伸直,并由静止释放C 球。求A,B 两木块分离时,A,B,C 的速度大小。

图5 例4 示意图

本题以A,B 木块上悬挂小球C 为素材创设学习探索问题情境。该情境学生初看很熟悉,包含单摆、动量守恒的知识内容。但在分析过程中往往又会觉得陌生而感到棘手,这是由于本题在考法上比较新颖,要分析寻找A,B 分离时的临界情况。该情境涉及多个运动,学生需要通过分析进行运动过程的划分,C 从右向下摆动过程,AB 作为整体向右运动;C 从最下方向左摆动过程,AB 开始分离。结合不同过程中水平方向动量守恒方能解决该问题。题目主要考查学生的理解能力、推理论证能力和创新能力。

3 情境新颖,考法新颖

高考评价体系提出以“真情境”考查“真素养”,在考查基础知识和基本规律的同时还注重考查思辨能力和创新能力。高考试题中常出现以新颖情境为载体的问题,同时在考法上也别出心裁、独具一格。这类“双新”问题需要学生从情境中构建物理模型,在运用物理规律和物理方法的过程中要打破定式思维进行独立思考和判断,要求学生学以致用,具有多角度、开放式思考问题的能力。例如,2021 年重庆卷第14 题的电学实验考查数学处理能力、图像处理能力;2022 年重庆卷第16 题(2)问的光学题考查几何关系、全反射。新颖的情境和考法犹如“新壶装新酒”,在陌生中考查熟悉,陌生中考查熟练,要求学生具备发散思维,从问题情境中构建物理模型,创新性地运用知识进行问题处理。

例5(2022 年重庆卷第14 题)小明设计了一个青蛙捉飞虫的游戏,游戏中蛙和虫都在xOy竖直平面内运动。虫可以从水平x 轴上任意位置处由静止开始做匀加速直线运动,每次运动的加速度大小恒为g(g 为重力加速度),方向均与x轴负方向成37°斜向上(x 轴向右为正)。蛙位于y轴上M 点处,OM=H,能以不同速率向右或向左水平跳出,蛙运动过程中仅受重力作用。蛙和虫均视为质点,取

(1)若虫飞出一段时间后,蛙以其最大跳出速率向右水平跳出,在的高度扑往虫时,蛙与虫的水平位移大小之比为,求蛙的最大跳出速率。

(2)若蛙跳出的速率不大于(1)问中的最大跳出速率,蛙跳出时刻不早于虫飞出时刻,虫能被捉住,求虫在x 轴上飞出的位置范围。

(3)若虫从某位置飞出后,蛙可选择在某时刻以某速率跳出,捉住虫时蛙与虫的运动时间之比为;蛙也可选择在另一时刻以同一速率跳出,捉住虫时蛙与虫的运动时间之比为求满足上述条件的虫飞出的所有可能位置及蛙对应的跳出速率。

本题以青蛙捉虫为素材创设生产生活问题情境,考查的内容是平抛运动和匀变速直线运动的组合,但组合方式极具创新,不是简单地前后衔接两种运动,而是让它们有机结合在一起[5]。题目的情境和考法都非常新颖,情境中有关解题信息的呈现方式非常分散,既有位置上的几何关系,又有运动上的状态描述,还有位移和时间的比例关系。大量的信息导致求解此题时没有特别明确的切入点,必须根据题目综合分析才能得到解题思路,极具灵活性,主要考查学生的理解能力、推理论证能力、模型建构能力和创新能力。

例6(人教版高中物理必修第二册100页第3题)某地有一风力发电机(图6),它的叶片转动时可形成半径为20 m 的圆面。某时间内该地区的风速是6.0 m/s,风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为1.2 kg/m3,假如这个风力发电机能将此圆内10%的空气动能转化为电能。

图6 例6 示意图

(1)求单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的体积。

(2)求单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的动能。

(3)求此风力发电机发电的功率。

本题以风力发电机为素材创设生产生活问题情境,情境较为新颖,考查的内容涉及动能、功率,考查的方式也极具创新,需要进行流体建模,以极短时间内的风为研究对象进行分析。情境中有关解题的信息呈现得较为分散,包含半径、风速、空气密度、效率,众多的信息易使得学生求解此题时感到杂乱无章,必须根据题目信息进行综合思考才能理清思路,主要考查学生的理解能力、模型建构能力和创新能力。

4 结 语

教材是物理课程的核心资源,是教师教学的根本依据,为我们理解物理、把控学情、优化教学提供强有力的支持,同时也是备战高考的利刃武器。根据高考评价体系“四翼”要求,高考命题注重知识基础性、能力综合性、解题应用性、思维创新性,强调向物理课本、物理本质回归。2021 年和2022 年高考物理重庆卷通过丰富试题的情境化,构建巧妙的设问方式等途径,加深了题目的灵活度,旨在引导降低生搬硬套结论和“刷题增分”局面的出现。依据生产生活中的真实情境编制物理试题,可考查学生的学科关键能力。高考试题的特点和命制题目的角度在物理教材中都能找到与之同源的题目。教材中的习题是教材编写者针对本节或本章所学知识与技能而精心筛选、打磨出来的练习,极具典型性,结合生活实际应用,为学生理解、应用能力的提升提供了资源[6],自然是高考命题专家的重要参考。

教师应把握好高考试题的动向,积极进行教材探源,挖掘教材与高考的相关内容,回归知识原点,让学生在问题解决当中澄源正本,深化必备知识,形成物理观念,如此方能真正体现以教材为本、以学生为本的教学思想。从试题特点上来看,高考与教学同向同行,平和中出新意、灵活中见潜力。但不管高考的形式怎样变化,物理的基本概念、基础规律、根底公式不会变更,高必以地为基,牢固地掌握基础知识、基本技能,脚踏实地才是取得高分的法宝。作为一线教师,教学中应收集、归纳、总结教材中的情境素材、经典模型和物理方法。教材中的题目是高考命题的重要导向,教师要针对这部分试题进行深入挖掘,用试题评讲总结试题特点规律、一题多解、变式练习,将总结解题技巧与培养学生核心素养相融合。让学生从基本知识的掌握中得到能力的提升,以提升课堂效果和教学效率。针对教材中的各个栏目,教师应研究其作用及意图,在教学中方能做到基于教材又高于教材,确保“内容不超范围,深度不超要求”,依据学业质量标准做到应教尽教。对教材的理解是否透彻,对教材的使用是否全面,直接影响着教学效果,教师要结合教学实际,找准切入点,选择合适的教法,根据实际情况动态调用教材资源,以不同层次学生的需要为依据,高效地达到课程目标。