一曲徐写冰霜操

——王蒙山水画中古琴形象的隐喻特质及文化内涵

西安音乐学院/刘千华

琴,在中国古人的生活中有重要地位。汉代桓谭《琴道》云:“昔神农氏继毖羲而王天下,上观法于天,下取法于地,近取诸身,远取诸物,于是始削桐为琴,绳丝为弦,以通神明之德,合天地之和焉。”还说到“八音广博,琴德最优”,在中国的文化发展中,琴,始终承载着文人大夫修身立德的理想。《礼记·曲礼》中说:“士无故不撤琴瑟”,更是点明了古琴在历代士人生活中的重要性。古琴作为中国传统文化四艺“琴棋书画”之首,除了在各类诗文中有对琴的描写,不少传统名画中更是有古琴的身影。

中国画中的古琴形象,是文人精神寄托的象征,也是中华传统文化中一种特殊的文化符号。人物画中的古琴形象比较清晰,精神意象也很明确,如顾恺之的《斫琴图》、宋徽宗的《听琴图》等;而在山水画中出现的古琴形象,它所具有的隐喻特质使其精神内涵更为丰富,也更值得玩味。本文试以元代画家王蒙山水画中的古琴形象为契机,研究画中之琴的隐喻特质及文化内涵。

一、隐于山水隐于琴

由中国古琴图书馆编撰的《中国古琴名画珍赏》一书,将存世名画中的古琴汇编成册,给我们带来了解古琴的新视角。这本书共收录琴画近五百幅,重点展示一百余幅,元代共17幅(不包括附录),其中如《伯牙鼓琴图》之类有具体情节的共计5幅,剩余12幅全为山水,山水画中以王蒙的作品形式最为集中且具有代表性。

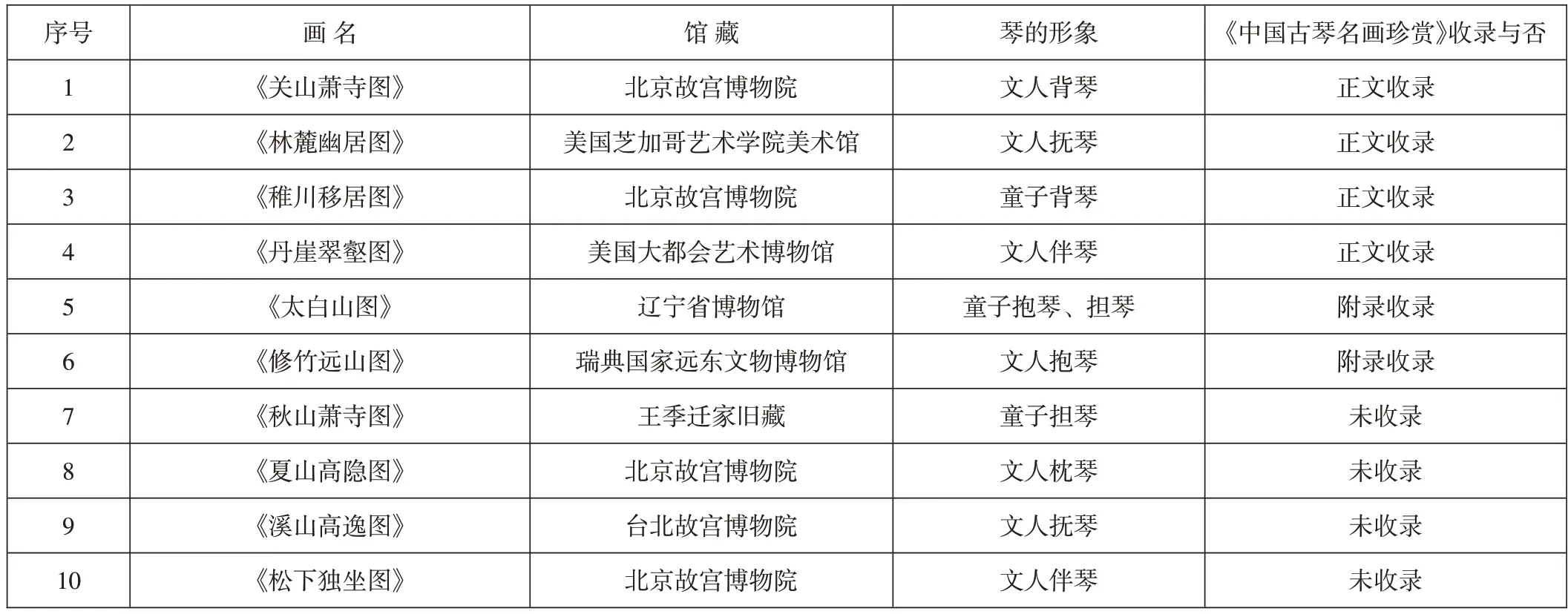

古琴形象的王蒙山水画作有10 幅之多。除了《中国古琴名画珍赏》收录的4 幅:《关山萧寺图》《林麓幽居图》《葛稚川移居图》《丹崖翠壑图》,还有附录中的《太白山图》和《修竹远山图》;另外,《王蒙的绘画世界》等图书中所录《秋山萧寺图》《夏山高隐图》和《溪山高逸图》中也似有古琴形象;《中国历代画论大观》19 页以倪瓒、王蒙合作的《松下独坐图》为插图,画中也有古琴形象。这10 幅作品除了合作的《松下读书图》,其余9 幅都是山重水复的王蒙典型山水风格,古琴形象基本都是作为点景人物的道具出现在画面中。

王蒙画中之琴虽不醒目,却透露了其人的内心世界,他作为一个从小受到良好教育的文人,满怀抱负却报国无门,他内心的落寞和坚守,都在其画作中含蓄地表达出来,也在一张琴上隐约地表现出来。

王蒙生于汉族儒士大家,自然有着对家国的责任感,却又生不逢时,转而憧憬田园,却终究未能安心退隐。其间的种种无奈,我们可以从其画作中窥见一二。徐复观先生在《中国艺术精神》中说:“绘画中最富于隐逸性格的,无过于山水画。”王蒙寄情山水,以画闻名,其繁笔重墨所描绘的山水意境,正是其心迹的自述;而作品中的古琴,便是他惆怅内心的寄托之所。他将自己隐藏在山林间,将自己的内心隐藏于一张小小的瑶琴之上。隐于山水隐于琴,便是其人在特殊时代的无奈选择。

王蒙《丹崖翠壑图》局部

二、隐居生涯的心灵寄托与身份象征

在王蒙的山水画中,古琴作为画家的心灵寄托和身份象征,表现了其人对儒家文化的传承和延续。这类作品中时常出现的古琴形象常伴文人左右,也是王蒙不忘自己文人身份,并在作品中不断强化它的象征。可以说,王蒙山水画中的古琴,是一种文人身份的隐喻。它时刻提醒观众,这广袤山林之中安放的,是文人,和他的精神。

临泉独奏、或三两知己以琴相对,这类琴画自宋代便已成气候,有学者指出,在南宋的琴诗中“听琴”一词的频繁出现侧面反映了这一时期文人与琴的关系是安静、理性、内省的。王蒙的琴画从古琴的形象到其所承载的意义,均反映出了这一特点,也具有更深的涵义。“听琴”本身是一种知音相对的情景,而在元代,文人的人生抱负难以舒展,便是失却了时代知音,所以王蒙的画中之琴,并不求有人聆听,而是作为一种身份象征,寄托了作者的文化理想。

王蒙的10幅琴画中,古琴出现了11次。《太白山图》中两处各一童子抱琴、担琴;《葛稚川移居图》中童子背琴;《秋山萧寺图》中童子担琴。画中伴随着古琴形象的7位文人或室内抚琴、枕琴,或在石上伴琴而坐,或于山间抱琴、背琴而行。这些作品中除了《丹》《松》等几幅画中人与琴的形象比较醒目,其它琴画中尤其是《关山萧寺图》《太白山图》,琴人隐蔽在植物繁密的山间,若不刻意寻找,则很难发现。

王蒙的山水画中反复出现古琴,却又常常将其藏于密林山峭壁之际,令人不易发觉。这其中,固然有着王蒙作为山水画家对自然山川形象的偏好,更彰显出了其人对古琴这一乐器的文化情结。可以说,古琴在此类作品中,除了作为点景之物与文人道具,更是文人身份的象征,亦是其人的一种委婉又坚定的精神寄托。

文人寄情于琴棋书画,用它们来消解自己的无奈;他们隐于山水,却因为琴的形象而透露了内心的真实苦闷。琴在其中,不仅作为山水画的点景之笔,还承担着文人抒情达意的作用。此情,乃是对儒家人生理想的眷恋之情;此意,是对人生理想不能实现的惆怅之意。

是知山水之大,为王蒙及元代文人的隐逸之所;琴之小,是其人的隐逸之情。古琴是文人寄托高致的一个载体。山水画中的古琴,更是透露了元代文人的幽情与道心。王蒙的山水画中常见的书与琴的形象,就具有隐喻特质,象征着文人本身及其情怀。画面中的胜景佳境,它们是元代文人所向往的托付身体的隐逸之处;在画面中多以点景的方式出现的三尺古琴,却是其人用以托付心灵、安放精神的家园。在此间,人、自然与琴,已经相依相融、合而为一了。

如果dk的数值越大,那么k的推荐信任就越可能是来自恶意节点的虚假推荐。为了保障推荐信任的可靠性,设置偏离度门限值ε=0.2,过滤掉偏离度dk>ε的推荐信任[14]。对于dk≤ε的节点,存入集合Cf中。

三、联结诗文、音乐和绘画的纽带

自宋入元的汉族儒者们一方面要继续遵循儒家的汉文化,另一方面又要适应异族的统治,如何将两者平衡,都是必须面对的选择。大量汉族儒士放弃仕途归隐山林,他们隐居民间,心怀魏阙,一腔热情只能被岁月消磨,心中的抑郁可想而知。这些情感发诸于心而诉诸艺术,在诗文、音乐、绘画中,并在乐、诗、画的相互交融创造出了不少艺术佳品。

除画之外,王蒙还有许多诗作,更能直接表达其心意。《客中感怀》:“十年踪迹厌红尘,功业无成白发新。梦里不知身是客,觉来惟有影相亲。”《闲适二首》:“自笑愚公住翠微,长年无事掩荆扉。苔深绿绮闲棋局,花落严陵旧钓矶。紫木旋舂明日饭,白云堪制暮春衣。溪南千树碧桃下,醉倒东风夜不归。”透露了他心向“功业”、身在“翠微”的无奈之情。唐代文人白居易也有着丰富的音乐生活,写了大量与音乐有关的诗歌,以诗评乐,充满感性色彩的文字中透露出他的音乐思想。其《华原磬——刺乐工非其人也》中说:“始知乐与时政通,岂听铿锵而已矣。”明确彰示了其人所持有的“乐与政通”的思想。

元末明初诗人杨基题《王叔明长史画》中有云:“白云英英云簇簇,绿萝阴垂树如屋;鸣琴弹罢坐碧藓,手摇羽扇坦其腹。”另有与王蒙并称“元四家”的黄公望,有诗《王叔明为陈惟允<天香书屋图>》其中说道:“弹琴送飞鸿,拄芴来爽气。”这些都是王蒙画中有乐、有琴的例证。

《佩文斋书画谱》中卷86记录了明人汪砢玉《珊瑚网》所云:元王蒙乐琴书所图:“清河张公有秩,蚤以明经登第,为天子耳目官。退食之有余,不忘琴书之趣,故颜其雁燕息处曰‘乐琴书所’。而叔明为图之。洪武廿三年十月望,益齐王彦文跋。”同卷也选录了清人张丑《清河书画舫》中所记元王蒙与黄公望的合璧之作《琴鹤轩图》:“新都徐晋逸购得王蒙《琴鹤轩图》卷,为钱以良高士作。运笔古朴,设色浑厚,种种皆可宝藏……卷前有杨尹铭篆署,后有沈孟麟记释法震,董存等十诗,皆真迹。”《琴鹤轩图》已佚,未收录在《琴画珍赏》中。从文献记载中我们可以见出其时文人的琴书之好。琴作为文人的普遍爱好,向来是和“书”这种知识载体紧密相联系的,它们都是修身娱情的重要物事。

在汉族文人志向难伸的元代,诗文、音乐与绘画,这些文化形式共同构建了文人的精神圣地,而古琴,则是联通几者的桥梁和纽带。

四、儒道互补的精神实质

王蒙山水画中的琴人多置身自然,他们所处的不是书斋,是自然山水;他们也不是刻意表演,而是自然而然地寄情山水、抒发感情;这一点既契合儒家“游于艺”的人生理想,又表达了道家逍遥之游的精神寄托。琴对于这些雅士而言,是最好的对话伙伴和抒发感情的对象。正如黄庭坚《退居》所言:“横一琴,甚处不逍遥自在。”而琴与画的结合,古琴作为山水画面中的点睛形象,则让它具有了深层的文化内涵。

在李泽厚先生《美的历程》一书中,以历史为线,将每个朝代最具代表性的文化成果作为小标题,宋元时期的文化主题是山水意境。所以山水画到宋元之际已高度成熟,当时的琴画也多是寓情于山水之中。琴画中不仅能看到琴制的变迁,还能看到古琴演奏方式的改变,而山水画中出现的古琴形象,更多的是表达文人的一种幽思与高致。除了作为隐居之间的精神寄托和文人身份的象征,古琴在王蒙的山水画中,还有更深的文化内涵,那就是儒家人生理想和道家逍遥淡泊追求的合一。

在中国传统文人的世界里,有儒家传统的“出则仕”,更有道家影响下的“退则隐”。王蒙最常被论及的身份就是赵孟頫之孙、“元四家”之一。赵孟頫从宋到元,延续了汉的传统,并且精通音乐,这对王蒙一定有影响。王蒙出身汉儒,屡次入仕又复归隐,可以看到他对“仕”与“隐”的纠结犹豫。其山水画中的古琴形象,可视为儒道互补的交点。它既是修身立德的器,更是寄情山水、抒发高致的文化符号。

王蒙出身儒家,从小受到良好的教育。一方面,琴,可用来“克己”,消除王蒙这些士人心中不得志的烦闷,此间所重的是琴之“德”;另一方面,琴可用来“达意”,此间所重的是琴之“性”。古琴作为修身养性的雅器,承载着乐教思想,这一点历来为儒家所看重;而在元代,在一腔抱负难以施展的汉族士人眼里,它更是用以自娱、自遣乃至自得的寄托,这一点又与道家逍遥淡泊的思想相契。

以王蒙《葛稚川移居图》为例,人物虽占比不大,却是此画的点睛之笔。葛稚川是东晋道学家,曾入仕为官,后又隐居山林,这与王蒙自身的经历有着相似之处。历来对山居的描绘多重幽境,而王蒙的这幅作品,画面却有着热烈活跃的色彩,反映出他对隐居的追求,葛洪道学家的身份也说明王蒙对这种超然境界的向往。画中的随从童子背有一琴,这一形象的出现,点明了王蒙心中所寄。如果说在儒家的观念中,琴是用来修“君子之德”,那么此画中葛洪身侧有童子背琴,则说明在王蒙心目中,于天地之间遨游的葛神仙就应该有琴相伴。

与王蒙同为“元四家”的倪瓒,他的长兄倪昭奎即是当时道教的名人,倪瓒从小受到长兄的照顾和影响,对道家思想颇为熟悉,寄情天地之间的恬淡与不趋炎附势的清高,显示了儒家的操守与道家的清逸。倪瓒家中收藏了许多名琴,倪、王二人常有往来,关系不错,倪瓒很欣赏王蒙的才气,为王蒙写了好多诗,其《清閟阁集》卷三、卷五、卷七、卷八都有收录,其中有名的“王侯笔力能扛鼎”即收录在卷八。以倪瓒的清高和傲气,能与王蒙相与甚恰,他俩定是志趣相投的。倪瓒诗中就记录了王蒙与友人前来造访的事。以此推测,王蒙与倪瓒,肯定会有琴艺上的切磋。倪瓒与王蒙同为“元四家”的重要人物,元代文人之间的惺惺相惜和相互唱和,因为时代的原因,就显得更有深意;琴于文人而言,更像是他们之间的精神纽带了。

《中国历代画论大观》19页以倪瓒、王蒙合作的《松下独坐图》为插图,这幅画将倪瓒之简澹与王蒙之繁密神奇地融合为一,文人与琴的形象都很突出;一文人于松下石上独坐,身旁陪伴着他的唯有琴、书二物,这二物既是文人形象的代表物件,也是作者思想境界的标志。在寂寥的山水之间,只有它们是文人的灵魂寄托和精神伙伴,默默地宣示着作者内心的文人情怀和儒道互补的精神实质。

五、超越民族和文化界限的精神交点

古琴是文人精英的音乐,更是中国文化标志性的符号,它可体现文人修养,也可表达政治态度。如嵇康演奏《广陵散》时将一二弦都调为宫音以此来讽刺司马氏夺取政权。古琴作为文人的一种精神符号,承载了中国音乐思想中的很多东西,且与中国的哲学切合。而山水画除了表达图像之外,更重要的是寄托情怀,表达思想感情。古琴这种乐器出现在山水画中,便显出了更为深沉的文化内涵。这一点在王蒙的琴画中更为突出。

由宋入元,北方少数民族入主中原,传统的汉族统治方式遭到了冲击,但中原文化仍影响巨大。一方面,元朝统治者曾取消科举、实行民族分类,导致汉族文人的入仕通道受阻,文人社会身份下降;另一方面,元朝统治者并未抛弃汉族传统的礼乐,而是在吸收前朝之乐的基础上又加以蒙古族旧有的礼俗。在《元史》的记载中有:“元之五礼,皆以国俗行之,惟祭祀稍稽诸古。”元代统治阶层也逐步形成了认同儒学的士人集团,以汉文化传统为主流。

附录:王蒙琴画列表

在元代,具有汉文化意义的古琴不仅未被消灭,还具有承上启下的作用,连接了宋明两代的古琴高峰。金元之际,汉族文人内心难免纠结,他们在现实社会中很难实现传统儒家经世治国的文化使命,就将这份抱负付诸笔端。元时,除了汉族知识分子延续古琴传统之外,更有许多少数民族琴家为此期的古琴发展作出贡献;金章宗亦独好古琴,甚至以古琴陪葬,可见琴对少数民族统治者也是极具吸引力的。于是古琴这种乐器在此期便具有了更为丰富的象征意义,并具有了相当的文化凝聚力。它主要表现在以下两点:

其一,琴作为沟通不同民族士人、琴友之间的纽带,它表现出了超越民族的沟通功能。琴是汉族文化的道统,是汉族文化最重要的符号,也有许多少数民族文人爱好弹琴;宋元之际有大量的少数民族琴人,清代亦然。甚至在群族繁杂而文化多元的元代,形成以琴为桥梁的“多族士人圈”。从这个意义上来讲,琴成为了一个有进步历史价值的多民族交往的纽带。它在此期以王蒙作品为代表的山水画中被记录下来,呈现出了更深刻的文化涵义。

其二,琴的文化价值超越民族和文化界限,体现出了音乐的本质。音乐本身不表达概念,虽有一些标题音乐,但是标题本身跟音乐的关联不大。这个方面涉及到音乐的哲学性质问题,也就是琴的哲学性质问题,所以琴自身的魅力和吸引力对各族文人来说都是一样的。有着不同生活习惯、不同文化传统的各族文人都喜欢古琴这种乐器,古琴从而成为消除民族界限、突破文化壁垒的精神使者。以王蒙为代表的元代画家将其存于画中,今日读来,这类琴画的文化魅力便更为突出。

六、结语

古琴作为中国最具有代表性的传统乐器,有着深厚的文化底蕴和内涵,其背后的思想价值更胜于音乐的审美价值。王蒙作为元代名士、诗人和画家,他对古琴这种传统乐器的喜爱和在画中的反复表现,透露了古琴对于其人的重要性,也让我们体味到在元代这个特殊时期,古琴所承载的文化涵义。试述如下:

其一,研究中国音乐思想的流变,古琴是很好的载体和切入点;而研究古琴,除了从传统的文献、乐谱的记载之外,画中之琴也同样值得关注。尤其是元代山水画中的古琴形象,它的隐喻特质和文化内涵,让我们体味到身处元代的文人儒士在隐与仕之间犹豫徘徊的内心世界,以及其人寄兴于画、托志于琴的深沉情感。

其二,以王蒙为典型的元代画家笔下的古琴,超越了元朝这个特殊的非汉民族统治的历史时段,链接了宋、明琴文化,折射了位于宋明古琴高峰中间的金元时代这个阶段在琴史上的重要价值。在王蒙的画中,汉族士人延续了琴的文脉,也突破了狭隘的民族观,这种文化现象所显现的价值,对金元时期“中华民族多元一体”概念的建设具有重要意义。

其三,通过王蒙等人的琴画,我们进一步体味到儒道文化与汉文化的凝聚力之大、生命力之强。就音乐史、琴史、画史来说,这个“多元一体”在画面中虽是无声的,但是能看到在一个非汉民族建立的王朝中,汉文化、儒道思想依然在延续,各个少数民族仍然在交往、在融合,这是中华民族生生不息的一个根本原因,它从来没有停止过。从这个意义上来说,王蒙的画中之琴,作为少数民族统治时期文人的艺术产物,也可视为中华民族共同体的一个文化符号。